Published by 学会事務局 on 09 5月 2020

【和文誌】『生物工学基礎講座-バイオよもやま話-』学生実験補助教材編 掲載のお知らせ

生物工学会誌で好評連載中の「生物工学基礎講座-バイオよもやま話-」を学生実験の補助教材として利用しやすいように整理して掲載しました。⇒『生物工学基礎講座-バイオよもやま話-』学生実験補助教材編はこちら

Published by 学会事務局 on 09 5月 2020

生物工学会誌で好評連載中の「生物工学基礎講座-バイオよもやま話-」を学生実験の補助教材として利用しやすいように整理して掲載しました。⇒『生物工学基礎講座-バイオよもやま話-』学生実験補助教材編はこちら

Published by 学会事務局 on 08 5月 2020

「生物工学基礎講座―バイオよもやま話―」は、生物工学会誌の名物企画として好評をいただいています。実験の原理を知りたい若手研究者や学生に向けて、多くの執筆者の先生方に、発酵・醸造・プロセスエンジニアリング技術など、バイオテクノロジーの次代継承に役立つ知識を詳細に解説していただいています。内容は多岐にわたりますが、本ページでは、特に学生実験の補助教材として利用することを前提にトピックを整理してみました。

若手研究者や学生の皆様が、最新の技術だけでなく生物工学の基礎についても理解・習熟する一助として、研究・教育の場でご活用いただければ幸いです。内容は随時更新いたしますので、お気づきの点やご意見などがあれば事務局()にお知らせください。(和文誌編集委員会)

| タイトル | 著者 | 巻–号–頁 |

|---|---|---|

| 遠心分離について ―遠心分離の基礎から超遠心や密度勾配遠心まで― | 内山 進 | 95-5-262 |

| 緩衝液のイロハ | 加藤 太一郎 | 95-8-476 |

| 糖の定量法 | 北村 進一 中屋 慎 | 90–12–790 |

| 顕微鏡は微生物学の基本 Ⅰ | 田中 隆明 | 90–2–84 |

| 顕微鏡は微生物学の基本 II ―顕微鏡によるバイオイメージング― | 尾碕 一穂 | 90–3–122 |

| 脂肪酸分析は意外と簡単 | 市原 謙一 | 90–2–89 |

| ザ・ヒストリー・オブ・クロマトグラフィー | 岡澤 敦司 | 93-6-345 |

| 実は奥が深いpH測定とその制御 | 尾島 由紘 田谷 正仁 | 94-4-198 |

| 何から始めよう 微生物の同定-細菌・アーキア編- | 浜田 盛之 鈴木 健一朗 | 89–12–744 |

| 微生物名ってどうやって決まるの? | 森 浩二 中川 恭好 | 89–6–336 |

| 培地の成分知っていますか? | 駒 大輔 山中 勇人 森芳 邦彦 大本 貴士 | 89–4–195 |

| 意外に知らない分子量と質量の単位の違い | 吉野 健一 | 91-8-464 |

| 統計にだまされるな | 川瀬 雅也 | 91-4-205 |

| タイトル | 著者 | 巻–号–頁 |

|---|---|---|

| エタノール沈殿あれこれ | 春木 満 | 89–5–254 |

| いまさら聞けないプラスミド抽出法の原理 | 高木 昌宏 | 89–9–544 |

| どうして核酸は変性するの? | 藤原 伸介 | 89–4–200 |

| 制限酵素物語~発見からゲノム編集まで | 川上 文清 | 94-3-124 |

| 酵母ベクターの種類と歴史 | 大橋 貴生 | 95-1-16 |

| pUCプラスミドにまつわるエトセトラ | 橋本 義輝 | 89–10–609 |

| シームレスクローニング法 ~古典的な制限酵素とDNAリガーゼを用いないクローニング~ | 本橋 健 | 96-1-20 |

| 3番目のDNA連結反応NHEJ:なんとほんとにeasyじゃん | 赤田 倫治 中村 美紀子 星田 尚司 | 98-1-23 |

| 大腸菌の菌株の特徴を知ろう | 林 勇樹 | 94-1-15 |

| 大腸菌を宿主とした異種タンパク質高発現のイロハ | 東端 啓貴 | 91–2–96 |

| タイトル | 著者 | 巻–号–頁 |

|---|---|---|

| 細胞の増殖を捉える―計測法から比速度算出まで― | 小西 正朗 堀内 淳一 | 93-3-149 |

| 流加培養による酵母の生産 | 長森 英二 並木 健 | 93-1-32 |

| 培養細胞への酸素供給 | 黒澤 尋 | 91-11-646 |

| フラスコ培養とジャー培養の違い | 岸本 通雅 堀内 淳一 熊田 陽一 | 90–4–192 |

Published by 学会事務局 on 27 4月 2020

2020年5月21日(木)東京農工大学 新1号館グリーンホールにおいて開催を予定しておりました2020年度日本生物工学会総会は、新型コロナウイルス感染拡大の防止、皆様の安全を最優先する観点から物理的なご出席は要請しないこととしインターネットによる議決権の行使により実施することにしました。

<2020年度日本生物工学会総会>

日時:2020年5月21日(木)13:00~

場所:日本生物工学会 事務局(大阪府吹田市山田丘2-1大阪大学工学部内)

関連行事として予定しておりました第25回生物工学懇話会、懇親会、また5月22日(金)のSBJシンポジウムは開催を中止いたします。参加をご予定いただいた皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

関連記事:

Published by 学会事務局 on 23 4月 2020

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 129, No. 6(2020年6月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 23 4月 2020

生物工学会誌 第98巻 第4号

横田 篤

先般、岡山大学で開催された本会第71回大会において、本部企画シンポジウム「持続可能な開発目標(SDGs)を生物工学にどう活用するか」に出席した。時宜を得た企画であった。6人の演者からの話題提供とパネルディスカッションがあり、筆者はバイオエコノミーに関わる後半を聴講した。巻頭言執筆を依頼されて久しく色々と理由をつけて逃げ回っていたが、これを題材として責を果たしたい。

話題の元となった「バイオ戦略2019」は、2019年6月に統合イノベーション戦略推進会議において策定された国の方針である。ただし、バイオの技術面ではなく、バイオを活用して国内外の人材や投資を呼び込んでビジネスを創出し、持続可能で健康に暮らせる社会を作るための戦略である.類似の方針策定が欧州連合や米国、ASEAN諸国で先行する中、我が国は後塵を拝する形になっている.国の持続可能な社会の形成に対する取組みが十分でなかったからであろう。

シンポジウムを聴講して、筆者は本戦略に上滑り感を禁じ得ず、絵に描いた餅になるのでは、との懸念を抱いた。この戦略の立案やシンポジウムに関わられた方々が大学の現状を十分ご存知ないと思ったからである。そこで、戦略の実施を担うべき大学の立場から、シンポジウム終了間際に次のような意見を申し上げた:

「法人化後15年を経た国立大学は弊疲し、大学の教育研究の持続性が大きく損なわれている。戦略の実現にはこうした状況の改善が必要なのに、これに関する言及はどなたからもなく残念だった。それぞれのお立場で正しいことを述べられたとは思うが、大学としては遠い話に聞こえる。」

大学の教育研究機能の健全化は「バイオ戦略2019」の大前提である。このことに関連して、戦略を読んで気になった点を3点あげる。

日本生物工学会にはこの戦略にどう向き合うかが問われている。学会は戦略を鵜呑みにすることなく、その実現を阻む要因を明確にして、打開のために関係方面に提言や働きかけを行う役割を担う必要があるだろう。この度のシンポジウムがその契機となることを願っている。

著者紹介 北海道大学大学院農学研究院(教授)、日本生物工学会監事

Published by 学会事務局 on 23 4月 2020

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 22 4月 2020

こちらでは、生物工学会誌第98巻(2020年)掲載の特集記事一覧(PDF)をご覧いただけます。

⇒過去号掲載記事(記事種別)一覧はこちら

第98巻|4号|5号|6号|7号|8号|9号|10号|11号|12号|

Published by 支部:関西 on 20 4月 2020

2020年7月3日(金)に大阪工業大学にて開催予定の第117回醗酵学懇話会につきまして、この度延期することを決定いたしました。

毎年夏と冬に開催してきた恒例行事ですので、何とか開催できないかこれまで関西支部企画委員を中心に検討してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止という観点から延期を決定いたしました。開催時期については、 国内の状況等を鑑みながら決定したいと思いますが、新型コロナウイルス感染症が終息し、皆様が安心して参加できる時期に改めて開催したいと思います。

参加をご検討して下さった皆様には誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解・ご協力を下さいますようお願い申し上げます。

関西支部企画委員一同

人生100年時代を迎えた今、私たちの食や健康、運動への意識は益々高まりつつあります。標記例会では、生物工学に加え、食品・醸造科学や健康科学など、様々な分野をまたぐ研究者の方にユニークな研究をご紹介いただき、生物工学が私たちのQOL向上に果たす役割を議論します。多数のご参加をお待ちしています。

13:30~ 受付

14:00~14:05 開会の辞 藤山 和仁(関西支部支部長・大阪大学生物工学国際交流センター)

14:05~14:35

「酵素合成技術を利用した新規糖質素材の開発とスポーツ栄養素材としての特徴」

………渡邊 浩史(江崎グリコ株式会社 健康科学研究所)

江崎グリコでは、自社開発の酵素を用いて、特徴的な性質を持つ糖質素材を開発してきた。近年われわれは、消化速度が緩やかで、かつ難消化性成分が少ない(ほぼ完全に消化される)という特徴を持つ新しいデキストリン、遅消化性環状デキストリン『クラスター デキストリン®-SE』を開発した。クラスター デキストリン-SEは、健康を害するリスクが示唆されている急激な血糖値上昇(血糖スパイク)や過剰なインスリン分泌(インスリンスパイク)を起こしにくく、健康影響の少ない糖質栄養として期待される。本講演では、この新しい糖質素材の酵素合成反応や機能性、用途について紹介する。特に、スポーツ栄養素材用途として、クラスター デキストリン-SEを運動中に摂取した時、脂肪代謝抑制を起こしにくく、脂肪と糖の両方をエネルギーとして利用可能であることが呼気ガス分析より示唆されており、この結果についても紹介する。

14:35~15:05

「卵麹と熟成卵黄の開発」………中川 拓郎(株式会社樋口松之助商店)

卵は様々な調理法が存在する一方でその栄養成分はそのまま利用しており、微生物を利用した伝統的な食品は無い。そこで、麹菌を用いて卵の麹化を試みた。様々な卵素材と麹菌を組み合わせ、原料処理を工夫する事で卵と麹菌のみを用いる卵麹の製造方法を開発したので紹介する。

米麹や酵素剤を用いて卵黄液を消化した場合には卵黄本来のおいしさを損なう呈味成分が発生し、卵黄のおいしさが喪失した。一方で、卵麹を用いた『熟成卵黄』の風味は、卵黄らしさを残したままコクやうまみが増強され特有のおいしさが付与されていた。遊離アミノ酸量は未処理の卵黄の5倍増加しており、熟成香や甘い香りの揮発成分の生成が認められた。

15:05~15:35

「産学連携による新たな醸造製品の開発」………山本 佳宏(京都市産業技術研究所)

産学連携がクローズアップされ、地域産業の活性化においても、さまざまな取組みが行われている.今回、京都市の事例として、地域産業の主体となっている醸造産業への成果事例として、佐々木酒造とともに行った麹を活用した商品開発事例と大手となる黄桜株式会社とともに行った工程改善の取組みについて紹介する.佐々木酒造との連係では京都府立大学の研究成果を統合し、新たな生産システムを作り上げ、醸造飲料をはじめとする各種製品開発を行った.また黄桜との事業では製品評価技術基盤機構、産総研、京都大学、大阪市立大学の研究成果を反映し、製品製造プロセスの高度化につなげている.産学連携は先端バイオ技術を中小企業へローリスク、短時間で導入できる有効な手段となっているが、より有効な活用について議論をお願いしたい。

15:35~15:50 休憩

15:50~16:20

「奈良県で分離・育種したユニークな酵母及びそれらを用いた純米酒の醸造について」

………大橋 正孝(奈良県産業振興総合センター)

昭和50年代をピークとして、清酒の消費量は現在約1/3まで減少している。この状況を打破するために、当センターでは、これまでに、野生酵母から酒造に適した酵母の分離や、特徴のある清酒酵母の育種を行ってきた。今回、奈良県の県花である奈良八重桜の花から分離した「ナラノヤエザクラ酵母」、酒造の神様として多くの信仰を集めている大神(おおみわ)神社の境内に自生していたササユリの花から分離した「山乃かみ酵母」、そして、育種により取得した、細胞内にオルニチンを高生産する「オルニチン蓄積酵母」、これら3種類のユニークな酵母について紹介する。さらに、これら酵母を用いた純米酒の特徴についても、あわせて紹介したい。

16:20~16:50

「元気な骨格筋細胞培養と活性張力評価技術、応用」………長森 英二(大阪工業大学大学院工学研究科)

試験管環境で培養可能なマウス骨格筋細胞を、周期的なパルス電気刺激を加えた環境で長期間培養すると、活発に収縮運動する状態が得られる。この培養骨格筋細胞の収縮力を定量する技術を開発したところ、より生体に近い機能を評価可能なin vitro実験系として製薬メーカー等に好評を得た(Biotechnology and Bioengineering, 106(3), 482-489. (2010))。以来10年、ヒト細胞への適用が課題であったが、解決の糸口が見えつつある。この間、骨格筋は健康長寿を担うキー臓器として認識されるようになり、世の中の注目が高まった。幅広い分野に分散した骨格筋研究者を横糸でつなぐコンソーシアム活動等についても紹介したい。

16:50~17:20

「“腸活”における運動のポテンシャルについて」………横山 久代(大阪市立大学)

腸内細菌の特性は、炎症性腸疾患ならびに肥満や2型糖尿病といった代謝性疾患の発症と関連するだけでなく、気分や意欲などの精神面にも影響を及ぼし、ヒトの健康状態に寄与することが知られている。個人の腸内細菌叢は固定したものではなく、食事などの環境要因によって変化する。実際に臨床の現場でも、腸内環境を整えるために一般に水分や食物線維の摂取とならび、適度な運動が勧められるが、運動そのものがヒトの腸内環境に及ぼす影響については不明な点が多い。

運動はヒトの腸内細菌叢を変化させるのか、そうであれば、どのような運動方法が腸内環境の改善に有効なのかを明らかにするために、今回、健常な高齢女性の腸内細菌叢に対する運動介入効果を運動種目別に検討したため、これまでの知見も交えて紹介する。

17:30~19:00 懇親会(204セミナー室にて)

JR「大阪」駅から徒歩5分、地下鉄御堂筋線「梅田」駅から徒歩5分、地下鉄谷町線「東梅田」駅から徒歩5分、阪急「大阪梅田」駅から徒歩3分、阪神「大阪梅田」駅から徒歩7分

Published by 学会事務局 on 14 4月 2020

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止策のため、日本生物工学会事務局では、4月14日(火)より原則在宅勤務を実施いたします。

平日は、職員若干名が職場勤務しますが、基本的には電話での対応が難しくなりますので、各種お問い合わせについては、なるべく電子メール(info@sbj.or.jp)をご利用くださいますよう、お願いいたします。

ご不便をおかけすると存じますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。通常業務再開の折には、改めてお知らせいたします。

Published by 学会事務局 on 08 4月 2020

2020年4月8日

公益社団法人日本生物工学会 会長 髙木 昌宏

2020年5月21日(木)東京農工大学 新1号館グリーンホールにおいて開催を予定しておりました2020年度日本生物工学会総会につきまして、新型コロナウイルス感染拡大の影響、政府による緊急事態宣言の発出を受けまして、開催の場所、方法を変更させていただきます。総会は大阪千里ライフセンターにおいて、書面・電磁的方法による議決権の行使により開催することを検討し、早期に代議員にお知らせします。

また、関連行事として予定しておりました第25回生物工学懇話会、懇親会は中止いたします。登壇をご予定いただいた講師の先生、ご準備いただいた先生方、参加をご予定いただいた皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解いただけますと幸いです。

⇒日本生物工学会総会の開催方法の変更および関連行事の中止について![]()

関連記事:

Published by 学会事務局 on 06 4月 2020

公益社団法人日本生物工学会 会長 髙木 昌宏

大会実行委員長 中山 亨

第72回日本生物工学会大会(2020)は2020年9月2日(水)~9月4日(金)東北大学川内北キャンパスにおいて開催の予定です。しかしながら、ご承知の通り新型コロナウイルス感染拡大の影響は日に日に厳しくなっております。このような状況を鑑みまして、講演の申し込み期間を5月13日(水)~6月11日(木)に変更いたしました。4月の申し込みに向けてご準備いただいていた方には申し訳ありませんが、今しばらくお待ちいただきますようお願いします。

この講演申し込み期間変更に伴って、本大会の要旨集が通常の年の製本の形式とは異なりpdfファイルでの配布になる可能性があることをご承知おきください。

なお、コロナウイルスの感染拡大については、現状、見通しが立たない状況であることから、引き続き、開催の有無、方法について検討し、お知らせ致しますので、大会ホームページ等をご覧いただきますよう、お願いいたします。

以上

♦ 関連記事(重要なお知らせ):

Published by 学会事務局 on 02 4月 2020

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 129, No. 5(2020年5月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 02 4月 2020

| 内容 | 開催日 |

|---|---|

| 【協賛行事】日本学術会議公開シンポジウム「植物科学分野における若手キャリアパスの現状と将来」〈大阪〉[開催中止] | 2020.03.21 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「非破壊・非侵襲技術の社会実装」〈東京〉[開催延期] | 2020.03.17 |

| 【協賛行事】熱測定スプリングスクール2020(第84回熱測定講習会)~基礎から応用まで!充実した個別相談であなたの質問へ回答します~〈東京〉[開催中止] | 2020.03.12-2020.03.13 |

| 【協賛行事】第15回理研「バイオものづくり」シンポジウム〈和光市〉[開催延期] | 2020.03.06 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「未病マーカー」〈東京〉[開催延期] | 2020.03.06 |

| 【協賛行事】第1回世界エンジニアリングデイ記念シンポジウム〈東京〉[開催中止] | 2020.03.05 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「最新ネコねこバイオロジー」〈東京〉[開催延期] | 2020.02.28 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「バイオの匠~未来へつなぐ技術伝承」〈東京〉 | 2020.02.21 |

| 【協賛行事】第93回日本細菌学会総会〈名古屋〉 | 2020.02.19-2020.02.21 |

| 【協賛行事】化学工学会東日本支部 第11回ホットな話題の講演会「気液固分散のオペレーションとデザインの現在と未来」〈埼玉〉 | 2020.02.17 |

| 【協賛行事】令和元年度 産総研 材料・化学シンポジウム 『21世紀の化学反応とプロセス ~「橋渡し」の次のSTEPへ:企業連携の拡充に向けて~』〈つくば市〉 | 2020.02.14 |

| 【協賛行事】GMPセミナー「医薬品製造に関わるGMPの最新動向:講演会&見学会」~連続製造技術と装置設計における品質保証~〈大阪〉 | 2020.02.06-2020.02.07 |

| 【協賛行事】バイオエンジニアリング研究会 公開講演会「AI型バイオエンジニアリング ~AIの関わる社会進化論~ 日本が世界で生き残るためのキーテクノロジーを考える」〈東京〉 | 2020.01.31 |

| 【協賛行事】第25回高専シンポジウムin Kurume〈久留米〉 | 2020.01.25 |

| 【協賛行事】JBA“未来へのバイオ技術”勉強会「もっと光を!!次世代の光が魅せる新しい未来」〈東京〉 | 2020.01.21 |

| 【協賛行事】JBA“未来へのバイオ技術”勉強会「地震減災と微生物~津波減災、液状化対策、地震波軽減」〈東京〉 | 2020.01.10 |

| 【協賛行事】第32回バイオエンジニアリング講演会〈金沢〉 | 2019.12.20-2019.12.21 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「NITE-NBRCの輝く金塊(菌塊)を掘り起こす!」〈東京〉 | 2019.12.16 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「睡眠改革~眠れればいいの?いや、リズムでしょ!」〈東京〉 | 2019.12.11 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会”「食品のリスクコミュニケーションにおけるメッセージはどのようにあるべきか」〈東京〉 | 2019.12.09 |

| 【協賛行事】第39回水素エネルギー協会大会〈東京〉 | 2019.12.02-2019.12.03 |

| 【後援行事】第7回国際フードファクター会議(ICoFF2019) / 第9回ポリフェノールと健康国際会議(ICPH2019)/ 第12回国際機能性食品学会(ISNFF2019)〈神戸〉 | 2019.11.28-2019.12.05 |

| 【協賛行事】第46回炭素材料学会年会〈岡山〉 | 2019.11.28-2019.11.30 |

| 【協賛行事】INCHEM TOKYO 2019〈千葉市〉 | 2019.11.20-2019.11.22 |

| 【協賛行事】第33回日本吸着学会研究発表会〈名古屋〉 | 2019.11.14-2019.11.15 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会「先制医療と革新的検査技術 ~エクソソーム、血中マイクロRNA 、尿中ポルフィリンに着目して~」〈東京〉 | 2019.11.08 |

| 【協賛行事】コロイドおよび界面化学討論会 第70回記念国際会議(Okinawa Colloids 2019) | 2019.11.03-2019.11.08 |

| 【関連行事】第12回 北陸合同バイオシンポジウム〈福井〉《中部支部共催》 | 2019.10.25-2019.10.26 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「遺伝性腫瘍の遺伝子診断と遺伝カウンセリング」〈東京〉 | 2019.10.25 |

| 【協賛行事】第55回熱測定討論会〈大阪〉 | 2019.10.24-2019.10.26 |

| 【後援行事】第88回日本醤油研究発表会〈和歌山〉 | 2019.10.24-2019.10.25 |

| 【協賛行事】第34回日本イオン交換研究発表会〈山梨〉 | 2019.10.24-2019.10.25 |

| 【後援行事】第23回国際バイオハイドロメタラジーシンポジウム〈福岡〉 | 2019.10.20-2019.10.23 |

| 【協賛行事】第36回ニューメンブレンテクノロジーシンポジウム2019〈東京〉 | 2019.10.16-2019.10.18 |

| 【協賛行事】19-2 エコマテリアル研究会「機能性バイオベースポリマーの新展開」〈大阪〉 | 2019.10.04 |

| 【協賛行事】第17回高付加価値食品開発のためのフォーラム「食の未来のあり方と持続可能なタンパク質資源について」〈静岡〉 | 2019.09.27-2019.09.28 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術”勉強会 イブニング懇話会「海外バイオとエコビジネス・勝利の方程式」〈東京〉 | 2019.09.25 |

| 【協賛行事】日本化学会関東支部講演会「プラスチック問題 -資源循環社会に向けての化学からの新たな取り組み」〈東京〉 | 2019.09.13 |

| 【協賛行事】第21回日本感性工学会大会「感性を科学する知性」〈東京〉 | 2019.09.12-2019.09.14 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「バイオ素材百花繚乱14:彩飾賢微の医療・ヘルスケア材料」〈東京〉 | 2019.09.11 |

| 【協賛行事】Marine Biotechnology Conference 2019〈静岡〉 | 2019.09.09-2019.09.13 |

| 【後援行事】JASIS2019〈千葉〉 | 2019.09.04-2019.09.06 |

| 【後援行事】第15回国際好熱菌学会(Thermophiles 2019)〈福岡〉 | 2019.09.02-2019.09.06 |

| 【共催行事】第21回生体触媒化学シンポジウム〈石川県野々市〉 | 2019.08.29-2019.08.30 |

| 【共催行事】第33回日本キチン・キトサン学会大会〈神奈川〉 | 2019.08.28-2019.08.29 |

| 【協賛行事】第32回におい・かおり環境学会〈草津市〉 | 2019.08.27-2019.08.28 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「ゲノム編集技術による植物育種と食品開発のゆくえ」〈東京〉 | 2019.08.22 |

| 【協賛行事】熱測定サマースクール2019(第83回熱測定講習会)~基礎から応用まで!材料・食品・バイオ分野の熱測定ユーザー向け基礎講義&実習~〈東大阪市〉 | 2019.08.20-2019.08.21 |

| 【共催行事】第38回日本糖質学会年会(日本糖質学会創設40周年記念大会)〈名古屋〉 | 2019.08.19-2019.08.21 |

| 【協賛行事】極限環境生物学会 第20回シンポジウム〈東京〉 | 2019.08.03 |

| 【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会「深淵なる地球生命圏を紐解く~22世紀のエネルギー革命を目指して」〈東京〉 | 2019.07.30 |

| 【関連行事】JPrOS/JES 合同大会シンポジウム『第3回 日本生物工学会 バイオ計測サイエンス研究部会 シンポジウム~1細胞解析技術の新展開~』《宮崎》《バイオ計測サイエンス研究部会共催》 | 2019.07.26 |

| 【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会「機知機略のドラッグデザインin京都大学~独自AI・機械学習、独自標的探索から新規可視化技術まで~」〈東京〉 | 2019.07.23 |

| 【協賛行事】微生物ウィーク2019〈東京〉 | 2019.07.22-2019.7.27 |

| 【協賛行事】第2回天然ゴム研究会シンポジウム「天然ゴムから考えるバイオマテリアルエンジニアリングのこれから」 〈横浜〉 | 2019.07.19 |

| 【後援行事】学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2019〈仙台〉 | 2019.07.14 |

| 【協賛行事】大阪工研協会 バイオ実習セミナー ―微生物・細胞取扱いと検査・試験の基本操作―〈大阪〉 | 2019.07.05, 2019.07.08 |

| 【協賛行事】第32回イオン交換セミナー「挑戦するイオン交換 V」〈東京〉 | 2019.07.05 |

| 【後援行事】早稲田地球再生塾シンポジウム2019「脳科学と感性科学の融合」〈東京〉 | 2019.07.03 |

| 【協賛行事】JBA “未来へのバイオ技術” 勉強会「東京五輪への課題シリーズ4:SDGsと感染症サーベイランス」〈東京〉 | 2019.07.03 |

| 【協賛行事】バイオプロセス講演・見学会「急速に進歩する体外診断薬、その最前線」〈新潟〉 | 2019.06.27-2019.06.28 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「牛馬のゲノム科学・遺伝学研究」〈東京〉 | 2019.06.20 |

| 【協賛行事】バイオエンジニアリング研究会講演会「バイオ医薬品の連続生産の現状と課題」〈東京〉 | 2019.06.19 |

| 【協賛行事】未来を拓く高圧力科学技術セミナーシリーズ(44)「生活を豊かにする高圧技術と応用展開」 〈横浜〉 | 2019.06.14 |

| 【協賛行事】19-2ポリマーフロンティア21「これからの地球環境課題にプラスチックはどう向い合?」〈東京〉 | 2019.06.11 |

| 【協賛行事】世界水素技術会議(WHTC)2019〈東京〉 | 2019.06.02-2019.06.07 |

| 【協賛行事】第64回低温生物工学会大会 (セミナー及び年会)〈つくば〉 | 2019.06.01-2019.06.02 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「未来の食のアドベンチャー~培養肉、昆虫食、熟成肉」〈東京〉 | 2019.05.29 |

| 【協賛行事】界面コロイドラーニング-第35回現代コロイド・界面化学基礎講座(東京・大阪)〈東京:5月23・24日/大阪:6月13・14日〉 | 2019.05.23-2019.05.24 2019.06.13-2019.06.14 |

| 【協賛行事】JBA”未来へのバイオ技術” 勉強会「東京五輪への課題シリーズ3:アンチ・ドーピング」〈東京〉 | 2019.04.25 |

Published by 学会事務局 on 31 3月 2020

2020年3月31日

公益社団法人日本生物工学会 会長 髙木 昌宏

大会実行委員長 中山 亨

第72回日本生物工学会大会(2020)は2020年9月2日(水)~9月4日(金)東北大学川内北キャンパスにおいて開催の予定です。新型コロナウイルス感染拡大の影響を注意深く見守りながら通常通りの開催に向けて実行委員会を中心に準備を整えております。今のところ例年と同じく、通常開催をする方向で準備を進めております。4月8日には一般講演の申し込みが開始されますので5月13日(水)正午の締め切りまでに多数の応募をお願い申し上げます。また、懇親会は開催の可否も含めまして、6月中旬以降に別途メール等でお知らせ致します。

なお、コロナウイルスの感染については予断を許さない状況もあることから状況に応じて開催の方法について変更が生じる可能性があることをご承知おきください。

以上

Published by 学会事務局 on 27 3月 2020

2020年7月4日(土)~5(日)の日程で石川県にて開催予定の2020年度若手会夏のセミナーについて、この度延期することを決定いたしました。新たな開催時期については未定ですが、1年程度延期し、2021年夏ごろの開催を予定しております。

毎年開催してきた伝統のある夏のセミナーですので、何とか開催できないかこれまで実行委員を中心に検討してまいりましたが、夏のセミナーの内容や趣旨、および参加する皆様への影響を勘案しまして、新型コロナウイルス感染症の拡大防止という観点から上記のように延期を決定いたしました。2021年の開催時期については、国内の状況等を鑑みながら決定したいと思いますが、新型コロナウイルス感染症が終息し、皆様が安心して参加できる時期に改めて石川県で開催したいと思います。

参加をご検討して下さった皆様には誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解・ご協力を下さいますようお願い申し上げます。

馬場 保徳(夏のセミナー実行委員長、石川県立大学)

中島 一紀(若手会会長、北海道大学)

Published by 学会事務局 on 24 3月 2020

生物工学会誌 第98巻 第3号

三宅 淳

人工知能といえば、医療画像の自動判定や自動運転技術として注目の的である。医学領域では、その本質である「診断」が定性的・概念的方法であって人工知能の機能と相応することから、応用研究が急速に広がりつつある。生物工学の分野では、厳密な数値を求める工学の立場が強いだけに応用はまだ限定的である。しかし生物は単純なモデルでの解析が困難であり、個と全体が簡単に結びつかない複雑系である。人工知能が大いに役立つ分野である故に、早晩応用が進むであろう。

留意したいのは、ルネサンス以降発展してきた自然科学が可能とした定量性と、人工知能が提示する概念性という対極にある2つの方法が初めて揃ったことである。ギリシャに始まった科学哲学は我々の自然認識や方法の基礎ではあるが、自然科学がその唯一の子孫とは言えない。自然科学の特徴は物理学によく見ることができる。すなわち、長さ、重さ、時間という3つの要素を「人為的に」選択し、その関係を定式化するものである。問題は3つの要素だけでは森羅万象を記述しきれないことである。自然科学の体系は産業革命を経て形成され、発展を続けてきた社会・技術と相互作用しながら特定の方向へ形成されてきこともあり、もともと応用学との相関が深い。また、自然科学は体系性が特徴である。計測された事実を含むすべての空間における共通した構造を知ろうとする。現象は一旦体系に昇華され、そこから数的・精密な検証が可能となる。

自然科学だけを習ってきた我々は、専門性を研ぎ澄まし、範囲を狭めてキリのように深めていく細密さが自然を理解するための唯一の合理的方法と信じてきた。しかし、細密な領域での深堀りを続けると、我々の理解は、無限に小さな領域の、相関性の乏しい集合になってしまう可能性がある。エネルギーと物質の再帰を含む循環型社会のような複雑な対象になるとうまく扱いきれない。複雑系を扱う難しさは生命系・感性においてさらに顕著である。自然科学によって人間の感情・情動・アーティスティックな価値の扱いは困難であった。脳の中の構造や機能を分子のレベルから解明できればヒトの知性は再現できるという漠然とした期待があったが未だブレークスルーに至っていない。

これに対して人工知能は帰納的な方法である。ヒトの「考え方」の模倣であって、提示された現象から、自ずからなるカテゴリーを見いだし、個々の現象をそこへ分類する。がん組織や細胞をX線写真から見いだすのも典型的なカテゴリー分類である。写真に映った対象物をカテゴリーにわけて、がんが分類されたカテゴリーに属しているかどうかを判定する。ヒトよりも解析が詳細であるから診断はより正確になる。

経済、地球環境、疾患と原因などの多すぎる相関をどのように結びつけるか、環境負荷のない経済発展はあるのだろうか。人工知能はこのような超多量要素からなる問題を解くうえで役立つだろう。さまざまな要素の組合せを行ってカテゴリーを創出し、最良の現象につながるものを選び出すことができる。自然科学とは方法も対象も異なっていて、要素を限定せず、全体の特性=概念あるいはカテゴリーを抽出したり定義したりする。細部へではなく、上へ上へと階層を昇って行き、俯瞰する方法である。定量的な「法則」が存在しないので、精密性がないと誤解されるが、概念を扱う方法であって分担範囲は異なる。

生命体を構成する分子は、物質・エネルギー・情報を内包する三位一体の存在である。すでに生物工学は生命体の機能そのものとなる膨大な情報と制御に関わる多くの事象を扱っている;たとえば、細胞内の分子反応の連関、情報ネットワーク、遺伝的制御、細胞集合体の機能などである。しかし、情報は物質の特性に付随するものだと思われているところもある。情報によって形成される概念が「もの」の価値を超える可能性も遠い未来ではないかもしれない。我々は、システム全体を俯瞰した概念の形成とその利用を行う人工知能という、自然科学に基づいた厳密な工学と相補い合うものを見いだしつつある。それらをただつなぎ合わせるのではなく、より高次の理解と応用の方法を創造的に編みだすことができるなら、工学は感性やアートの世界も内包し、生命・複雑系をフィールドとする、これまでにない体系を持つことになるに違いない。

著者紹介 大阪大学国際医工情報センターおよび大阪大学工学系研究科Hitz協働研究所(特任教授)

Published by 学会事務局 on 24 3月 2020

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 16 3月 2020

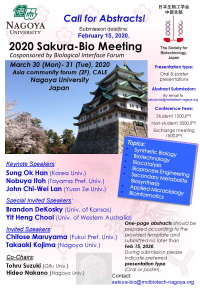

2020 Sakura-Bio Meeting は、webを用いて開催します。ただし、要旨の公開と、発表者有志による一般講演のビデオ発表とPDFポスター発表のみになり、招待講演は行われません。

3月30日からpdf閲覧とビデオ閲覧が可能になる予定です。また3月31日10時よりZoomを用いて、ビデオ講演と質疑応答を行います。

参加希望者は、下記申し込みサイトよりお申し込みください。参加費は無料です。なお参加者は100名までとさせていただきます。参加登録者にはアクセス情報をメールにてお知らせします。

The 2020 Sakura-Bio Meeting will be held on the Internet with free of charge.

However, no invited lectures are available. Instead, only video talks and pdf posters are provided by some voluntary presenters in addition to the abstract.

Pdf and video viewing will be open from March 30. Zoom meeting for video streaming and Q & A sessions will start from 10:00 on March 31st.

All the participants are requested to apply from the registration site below.

The maximum number of participants is limited to 100. Approved participants will receive an e-mail about the access information.

♦関連記事:

Published by 学会事務局 on 06 3月 2020

SBJシンポジウムは、日本生物工学会がカバーする広い科学技術・教育分野について、産官学の連携を深め、さらにはアジアをはじめとした諸外国の情報や動向について討議することを目的として、創立100周年に向けて新たにスタートしたものです。

抗体医薬の発展により21世紀の創薬は革命と言える変化が起きました。今後、遺伝子治療、CAR-T細胞医療や再生医療など、バイオ医薬品による革命は続くと考えられています。化学合成による安定な生産が可能な低分子医薬品と異なり、バイオ医薬品の生産は、細胞の状態や製造条件により品質や生産量が大きく影響を受けます。また、製造コストが高いという問題もあります。フレミングが発見したペニシリンが医薬品として利用されるには、フローリーとチェインによる生産技術の開発が不可欠であったように、今後のバイオ医薬品による革命には生産技術の発展が必要となっています。このため、これまで以上に生物工学の貢献が大きく期待されています。本シンポジウムでは、バイオ医薬品の開発から生産までの技術について最新の研究成果および技術・戦略動向を紹介し、それらの課題から生物工学の役割と期待を議論するシンポジウムにしたいと思います。

多数の皆様のご参加をお待ちしております。

【主催】公益社団法人 日本生物工学会

【協賛】公益社団法人 化学工学会、一般財団法人 バイオインダストリー協会

一般社団法人 日本蛋白質科学会

【後援】公益社団法人 日本農芸化学会

公益社団法人 日本生物工学会事務局 (吹田市山田丘2-1 大阪大学工学部内)

TEL: 06-6876-2731 FAX: 06-6879-2034

E-mail: (SBJシンポジウム担当)

Published by 学会事務局 on 04 3月 2020

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 129, No. 4(2020年4月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 03 3月 2020

第72回日本生物工学会大会(2020)のホームページを公開しました。 大会サイトでは、2020年9月2日(水)から4日(金)に、東北大学川内北キャンパスで開催される年次大会に関する情報を発信していきます。

講演要旨登録と大会参加申込のウェブ受付は、2020年4月8日(水)より開始いたします。

本大会への皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

公益社団法人日本生物工学会

第72回年次大会(2020)ホームページアドレス

https://www.sbj.or.jp/2020/

Published by 支部:西日本 on 02 3月 2020

日本生物工学会 西日本支部長

稲垣 賢二

日本生物工学会西日本支部では、この度「西日本支部若手研究者賞」を創設致しました。この賞は、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した優れた若手研究者の研究を奨励し、さらにステップアップしていただくことを目的とするものです。若手研究者の皆さん、どうぞ積極的な応募をお願い致します。

Published by 学会事務局 on 29 2月 2020

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 129, No. 3(2020年3月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 27 2月 2020

| 日時 | 2020年5月21日(木)14:40~17:00 |

|---|---|

| 場所 | 東京農工大学 新1号館グリーンホール 〒184-8588 東京都小金井市中町2-24-16 |

| 参加費 | 無料(事前申込み不要) |

(司会:上平 正道)

古くから“医食同源”の概念として知られるように、食生活は生体内の恒常性を調節し、その調節機構の破綻は生活習慣病につながる。近年の食科学の進歩に伴い、食と健康の関係が単なる現象論だけではなく、その分子作用機序の解明という科学的根拠に基づいた証明がなされ始めた。特に、細胞膜上脂肪酸受容体群の同定により、食由来脂肪酸が単なるエネルギー源であるだけではなく、シグナル分子として重要であることが明らかとなり、肥満・糖尿病等の代謝性疾患の標的分子として、これら脂肪酸受容体群は注目されている。

(座長:養王田 正文)

技術革新の加速が求められる今日、研究開発の効率化は国内外で大きな課題となっています。そして、AI・人工知能技術の活用も、現在の第三次AI・人工知能技術ブームを経て年々競争が激化しています。このような背景を踏まえ、当会では、(i)AI・ディープラーニング技術が、研究開発にどのように活用されているのか、(ii)AI・ディープラーニング技術を活用する際に実験データや成果物はどのように管理・運用されているのかについて、国内外の事例を踏まえてご紹介したいと思います。

(座長:上平 正道)

♦ 関連記事:【事務局より】2020年度総会および関連行事のお知らせ

Published by 学会事務局 on 27 2月 2020

2020年度日本生物工学会総会は、新型コロナウイルス感染拡大の防止、皆様の安全を最優先する観点から物理的なご出席は要請しないこととしインターネットによる議決権の行使により実施することにしました。⇒詳しくはこちら

日本生物工学会の2020年度総会およびその後の諸行事を下記のとおり開催いたします。

会員のみなさまにおかれましては,多数ご出席くださいますようご案内申し上げます。

日時:2020年5月21日(木)13:00~14:20

場所:東京農工大学 新1号館グリーンホール(〒184-8588 東京都小金井市中町2-24-16)

⇒大阪千里ライフセンター

⇒(変更しました)日本生物工学会 事務局(大阪府吹田市山田丘2-1大阪大学工学部内)

次第:

日時:2020年5月21日(木)14:40~17:00

場所:東京農工大学 新1号館グリーンホール

参加費:無料(事前申込み不要)

プログラム: ⇒講演要旨はこちら

日時:2020年5月21日(木)17:00~19:00

場所:東京農工大学 140周年記念会館(〒184-8588 東京都小金井市中町2-24-16)

参加費:5,000円(税込)(懇親会費は当日受付にてお支払いください。)

申込方法:懇親会参加者希望者は、原則としてあらかじめ参加申込してください。

申込締切日:2020年5月8日(金)

申込先:日本生物工学会事務局

TEL: 06-6876-2731 FAX: 06-6879-2034 E-mail:

Published by 学会事務局 on 26 2月 2020

2020(令和2)年2月26日

日本生物工学会会員の皆様

公益社団法人 日本生物工学会

会長 髙木 昌宏

2020(令和2)年2月20日(木)、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、厚生労働省よりイベントの開催に関するメッセージが発出されました。

日本生物工学会といたしましては、このような状況に鑑み、日本生物工学会が関係する集会や会合の開催について、支部、研究部会、会員の皆様にご協力のお願いをいたします。感染の広がり、会場の状況などを踏まえ、開催の必要性をご検討いただきたいと思います。

開催に当たっては、以下のご協力をお願いします。

また、海外からの招へい者がいらっしゃる場合には、出入国に当たっての状況等、当該国の対応にも留意をお願いいたします。

以上は、現時点での対応となりますが、状況は日々変わりつつありますので、会員の皆様には迅速な情報提供、ご案内を行うべく努めてまいります。

皆々様には、どうぞご自愛頂きますよう、よろしくお願いいたします。

♦参考資料:

Published by 学会事務局 on 25 2月 2020

Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) では、2020年2月19日(水)よりEditorial Manager®で論文を受け付けています。⇒ JBBへの投稿・査読(Editorial Manager®)はこちらから

※ご利用にあたっては、初回ログイン時にパスワードの設定をする必要があります。

Editorial Managerのユーザー名とパスワードは、Elsevier Profileとは連動しませんので、ScienceDirect等他のElsevierのサービスで設定されたユーザー名とパスワードに変更はありません。

Published by 学会事務局 on 21 2月 2020

生物工学会誌 第98巻 第2号

柏木 豊

近年、夏の猛暑、豪雨、強力な台風などの気象災害が多発しています。おりしも国連気候行動サミットが開催され、わが国からは環境大臣が出席され演説をされました。地球温暖化は、人類の化石燃料利用から排出されるCO2などの温室効果ガスが原因であることは定説となっています。

今から40~50年ほど前、化石燃料資源の枯渇が叫ばれ、未利用バイオマス資源を燃料へと変換する研究開発に注目が集まったことがあります。これに呼応して、バイオマス変換技術への微生物・酵素の活用研究が強力に推し進められました。この時期に大学を卒業し、農林水産省の研究機関に採用された私は、バイオマス変換計画のなかで研究生活を送ることになりました。この当時、大気CO2濃度の上昇は観測されていたものの、地球温暖化や気候変動はまだ顕在化していなかったように思われます。むしろ、排気ガスによる大気汚染が大きく問題視されていました。同時に、微生物を利用した化石燃料代替技術の研究開発が進められ、多くの成果が得られましたが、実用技術としての普及はなかなか進まないのが実情であったと思います。しかし、この数年の気象災害の多発を見ると、CO2排出削減が目前の課題として突きつけられ、いよいよこれまでの技術発の結果と、さらなる研究に期待される時期が到来しているのではないでしょうか。

当時、取り組んだ研究課題は植物由来の未利用糖質の資源化というものであり、木質セルロースを食糧や燃料へ変換することを目的としたものでした。配属された研究室では、公設試験研究機関、企業(食品産業に限らず)からの研究員が多数在籍し、精力的に研究が進められていました。その中に混じって微生物探索から研究をスタートしましたが、新規のセルラーゼ生産糸状菌を分離することができ、酵素の特性の解明と酵素遺伝子の単離を行うことができました。もう一つは、非結晶性セルロースからセロビオースを特異的に生成する細菌におけるセロビオース生成要因の解明というものでした。すでにセロビオヒドロラーゼ(CBH)が結晶性セルロースからセロビオースを生成することは研究されていましたが、非結晶性セルロースに作用するCBHは未発見であり、新発見の可能性が期待されました。結局、該当の酵素はβ-グルコシダーゼの一種であるがセロビオースへの作用が低いために培地にセロビオースを蓄積することがわかり、新発見には到りませんでした。当時は、開発されたばかりのゲル板式の蛍光DNAシーケンサーやPCR装置が研究所に導入され始め、遺伝子の配列解析にようやく活用される時期でした。現在の研究環境からすると隔世の感があります。

その後、本省の研究行政部署に移動になり、続いて地方公設試験場に転勤になり、バイオマス変換の研究から離れてしまいました。1997年に研究所に戻った時には、発酵食品を所掌する応用微生物部の糸状菌研究室に室長ポストとして配置されました。このころに、麹菌Aspergillus oryzae EST解析・ゲノム解析研究コンソーシアムに参画し、企業、国研、大学の皆様と自由闊達に大変に楽しく研究させていただきました。麹菌ゲノム解析コンソーシアムに参加したNITEのDNAシーケンスセンターの解析能力に後押しされて、当初の予想よりも短期間の3年ほどでドラフト配列が判明し、2005年に全塩基配列の解読に成功しました。同時に、アメリカ、EUにてA. fumigatus、A. nidulansのゲノムが解明され、海外勢力に遅れることなく、Aspergillus属3菌種ゲノムのそろい踏みが叶いました。

麹菌や発酵食品の研究のつながりで、縁あって、伝統ある東京農業大学醸造科学科にお世話になっています。研究機関から大学への転職となり、一番に気がついたのは、学生の人数と多様性の多さです。多いときには200人近くの学生に講義をしています。授業で受講生がどれだけ満足してもらえたのか、未だに判然としないままですが、醤油醸造学などの講義をしています。現在は、新原理のNGS(次世代シーケンス)が次々と開発されてゲノム解析研究が身近になり、また測定機器が発展し、分析技術が充実しています。若い研究者の方々は、このような研究環境を活かして、これまでの研究から大幅に前進した研究成果を得られていることと思います。社会からの注目度により研究が促進されることよくあることですが、冒頭の話題のように、地球環境の観点からも発酵や生物工学の研究の進展が大いに期待されていると思います。

著者紹介 東京農業大学 醸造科学科(教授)

Published by 学会事務局 on 21 2月 2020

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 19 2月 2020

Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) では、予定より早く、2020年2月19日(水)にEditorial Manager®への移行作業が完了しました。

新しい投稿サイトのアドレスは次の通りです。ブックマークをお願いします。

初回ログイン時にパスワードの設定をする必要があります。

Editorial Managerのユーザー名とパスワードは、Elsevier Profileとは連動しません。

ScienceDirect等他のElsevierのサービスで設定されたユーザー名とパスワードに変更はありません。

Published by 学会事務局 on 17 2月 2020

Published by 学会事務局 on 10 2月 2020

Journal of Biosicence and Bioengineering (JBB)では、論文投稿・査読受付システムをEVISEからEditorial Managerに移行する予定です。つきましては、データ移行作業のため、以下の期間システムの利用ができなくなります。

現システム(EVISE)で受付をした論文およびユーザーのアカウント情報はすべて新システムに移行されます。

EIVISEのユーザーには、移行が完了した時点で、新しい投稿サイトおよびシステムへのログイン方法をメールでお知らせいたします。移行後は、新しいサイトで作業を進めていただくことができます。

ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

Published by 学会事務局 on 09 2月 2020

新型コロナウイルス拡大汚染防止および汚染の懸念から 2019年度サスティナブル工学研究会講演会を中止とさせていただきました。

サスティナブル工学研究部会では、下記の通り、サスティナブル工学特別講演会を開催いたします。

講師である木田建次先生(熊本大学名誉教授)は、メタン発酵およびエタノール発酵などの発酵プロセスによる廃棄物系バイオマスの循環利用・資源化の基盤技術研究を精力的に進められています。木田先生は、本会で長年ご活躍され、2010年度第29回生物工学賞「バイオマスのバイオガス化・バイオエタノール化のための基盤技術開発とその応用」を受賞されています。さらに、研究活動だけではなく、得られた研究成果を自治体の資源循環型まちづくりの構築に活用されるなど、社会貢献も精力的に行っておられています。熊本大学を定年退職後、中国四川大学に移られて、サスティナブル工学に関する教育、研究および社会貢献に従事されて、中国の現状に大変精通されています。本講演会では、中国での活動・経験を中心としてご講演いただきます。

サスティナブル工学、資源循環利用などをキーワードとする研究に興味のある方はもちろん、中国で国際共同研究などの活動を予定されている方のご来聴を心より歓迎いたします。(非研究部会員の方も奮ってご参加ください。)

【主催】日本生物工学会サスティナブル工学研究部会

【共催】九州大学大学院農学研究院土壌環境微生物学研究室

Published by 部会:バイオインフォマティクス on 07 2月 2020

本部会活動においてこれまで作成・運用されたコンテンツをご覧になることができます。

情報は随時更新されます。

当日使用したセミナー資料を株式会社Preferred Networks様よりご提供いただきました。

資料1 メディカルAI専門コース オンライン講義資料 (深層学習の理論とChainer関数群の解析用)

資料2 microscopy_data_with_chainer (今回の実習のプログラム実行内容)

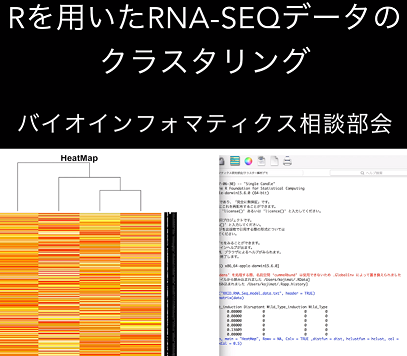

資料1 Rを用いたRNA-Seqデータのクラスタリング

(リンクかサムネイル画像をクリックすると動画の再生が始まります)

資料2 Rを用いたRNA-Seqデータのクラスタリング (入力用スクリプト)

講演会の開催趣旨説明用のスライドです。講演会、ならびに本部会の運営理念についての理解の一助にしていたけますと幸いです。ファイルは読取専用です。pptx版は説明原稿付きとなっております。

第三回講演会 開催趣旨スライドpptx版(説明原稿付き)・pdf版

第二回講演会 開催趣旨スライドpptx版(説明原稿付き)・pdf版

産業技術総合研究所 人工知能研究センター

堀之内 貴明 問い合わせ先:(1)E-mail, (2)E-mail

Published by 学会事務局 on 27 1月 2020

生物工学会誌 第97巻 第6号

和文誌編集委員長 岡澤 敦司

この度、生物工学会誌編集委員長を拝命いたしました大阪府立大学大学院生命環境科学研究科の岡澤敦司です。就任にあたり、会員の皆様にご挨拶申し上げます。

期せずして、新元号への切り替わりという歴史の節目に、伝統ある生物工学会誌(以降、和文誌と記します)の編集委員長を任せられることになり、大変名誉に思うとともに、一層の重責を感じております。任を与えていただいた前執行部役員の先生方に、まずは心よりお礼申し上げます。

私は、園元謙二先生が編集委員長を務められていた時に和文誌編集委員に加えていただき、幸運にも木野邦器先生、藤原伸介先生という3名の編集委員長の先生方と和文誌の編集に携わることができました。園元先生は、学会誌として、「学問情報の伝達」「学会活動の伝達」および「会員の相互交流」を使命に掲げられ、木野先生は、さらに「産学連携の強化や民間研究の発信」にご尽力され、前任の藤原先生は、それまでの方針を継承しつつ、「会員が欲する情報の発信」という視点での編集に努められました。その甲斐もあり、「特集」「バイオミディア」ならびに「生物工学基礎講座―バイオよもやま話―(現在は続編として継続中)」といった、和文誌の基幹といえる記事のダウンロード件数は、依然右肩上がりとなっています。また、「プロジェクト・バイオ」「生物材料インデックス」「バイオ系のキャリアデザイン」ならびに期間限定連載のバイオインフォマティクスや統計解析に関する講座なども、他に類を見ない、あるいは、他に先駆けて取り組んだユニークな記事として、大変好評を得ております。これもひとえに、編集委員、バイオミディア委員、ならびに、支部編集委員の皆様と執筆者の先生方、事務局の連携の賜物であり、ひいては、学会誌に期待を寄せていただいている学会員のご支援によるものと感謝しております。新体制においても、これまでの編集委員会の基本方針を踏まえ、より魅力的な誌面作りを進める所存です。

平成は、科学技術という側面では大変な飛躍を遂げた時代であり、特にバイオ関連の技術革新には目を見張るものがありました。和文誌においても、時流に乗った先端のバイオ技術を「特集」や「バイオミディア」で積極的に発信することができました。一方、社会に目を向けると、度重なる自然災害や、宗教あるいは政治的な対立が激化し、あらゆる分断が生じた時代でもあり、科学技術の進展が世界平和につながると信じる楽観主義者にとっては、試練の時であったかもしれません。令和への切り替わりを一つの機会として、和文誌から発信する科学技術について、あるいは、科学者や科学そのものについて、社会との関係を改めて根本的に考えてみる必要があると感じています。醸造、醗酵から連綿と続くバイオテクノロジーを、どのように社会に受容また活用してもらえるかについて、特には哲学的にも考えなくてはいけない時代になりつつあると思っています。生物工学会は、数ある学術団体の中でもずば抜けて自由闊達な雰囲気をもち、若手からシニアまですべての年代層の活力に満ちている学会だと思います。和文誌が、学会員の皆様の多様なご意見を頂戴し、広く発信することで、学会内外での対話を促し、学会活動を社会に還元するための一端を担うことができないか模索したいと思います。

新体制では、長森英二先生(大阪工業大学工学部)に編集副委員長を務めていただきます。前期より継続していただく9名の委員に加え、4名の企業の方を含む8名の新任の委員の皆様、10名(内4名が新任)のバイオミディア委員の皆様、各支部編集委員の皆様、事務局の皆様とともに和文誌の編集を進めて参ります。ご存知のように、和文誌のほとんどの記事は、学会内外の執筆者からのご寄稿によっています。執行部、各支部、ならびに、若手の会を含む各研究部会とも連携を取りながら、充実した誌面作りを目指して参りますので、引き続き会員の皆様のご支援とご協力を賜わりますようお願い申し上げます。

Published by 学会事務局 on 27 1月 2020

生物工学会誌 第97巻 第6号

英文誌編集委員長 神谷 典穂

この度、英文誌編集委員長を拝命しました九州大学未来化学創造センターバイオテクノロジー部門兼工学研究院応用化学部門の神谷典穂です。就任にあたり、自己紹介方々、会員の皆様にご挨拶申し上げます。

私と本会の出会いは、20年以上前に遡ります。1995年に第47回大会が九州大学工学部で開催された修士2年の秋、私にとってはバイオの専門家が集う学会での初めての発表に、たいへん緊張したことを覚えています。これがきっかけで、当時の指導教官である後藤雅宏先生より投稿を勧められ、本誌への初投稿論文はJournal of Fermentation and Bioengineering(JFB)に受理されました。工学部の片隅でバイオに関する研究を始めたばかりの学生にとって、掲載可否もさることながら、生物工学の専門家からどういった評価が下されるのか、期待と不安を抱きながらの投稿作業でした。結果として受理に至りましたが、率直で建設的な査読意見を頂戴し、その後の学位論文の執筆に大いに役立ちました。学術誌への投稿に際し、自身の研究を客観視し、誠実なreviewに伴う厳しさと温かさ、次の展開に繋がるヒントを求める気持ちは、当時と今であまり変わりはありません。

改めて英文誌の歴史を紐解くと、前身の醗酵工學雑誌には1973年から1976年までは奇数月が日本語、偶数月は英語の論文が掲載され、1977年に和文誌「醗酵工学会誌」と英文誌‘Journal of Fermentation Technology’が誕生します。その後、1989年にJFBへ、1999年にJournal of Bioscience and Bioengineering(JBB)へと変遷を遂げ、現在に至ります。JBBへの名称変更により、本誌のスコープがより幅広い分野の研究者に対して浸透し、新たな研究発表の場として本誌を選択するモチベーションを高める契機となったのではないかと拝察します。

さて、直近4年間の英文誌編集作業は、加藤純一編集委員長と20名の編集委員、7名の海外編集委員、英文誌を担当する編集事務局の方々の献身的なご尽力に支えられてきました。国内編集委員の任期は4年、2年ごとにその半数が入れ替わり、次の担い手に襷が渡されます。私自身は、大竹久夫編集委員長に編集委員としての責務を、髙木昌宏編集委員長に学術誌の編集作業に関わる意味をご指導頂きながら、編集委員を4年間務めました。その後、化学工学会英文誌(JCEJ)、Biochemical Engineering Journal(Elsevier)の編集に携わってきましたが、アジア各国からの投稿の増加に比べ、日本からの論文投稿数の減少を実感・危惧しています。Elsevier社による直近数年間の分析結果によると、本誌への投稿数、掲載論文ダウンロード数の何れも中国が日本を上回っている状況にあります。インパクトファクターが2を超えたJBBへの年間原稿受付数は約850報に至る勢いです。編集委員の多くは若手・中堅の本会会員であり、ご自身の研究と教育に対するエフォートに加え、本誌の編集業務に携わっていることをどうかご理解頂き、査読依頼が届きましたら積極的にお受け頂きますようお願いする次第です。

昨今、非常に多くの電子ジャーナルが乱立している状況にあり、皆様のお手元にも投稿依頼のダイレクトメールが届いているかと思います。なかには一見JBBと見間違うような名称を冠した雑誌もあり驚くこともありますが、JBBはその歴史と伝統から新興雑誌とは一線を画します。科学(Bioscience)と工学(Bioengineering)の両面に向き合い、これらをバランス良く取り扱える点は、国内外の関連学会英文誌や関連商業誌と競争・共奏するうえでの特徴にもなります。最近は産の研究者からの投稿も増えていると聞いており、この点もJBBの強みになると考えます。産官学の会員の皆様からの投稿論文が起点となり、新しい学術や研究開発に繋がる思考の種を与え続けるジャーナルにしていくことが、結果として本誌の価値をさらに高めていくものと思います。

最後に、本誌編集委員長の重責を負うことは、私にとって大きな挑戦であり、新たな学びの機会でもあります。編集委員・事務局の皆様と、著者・査読者・読者として関わってくださる皆様のご意見ご叱正を賜りながら、JBBが日本、引いてはアジア圏のバイオテクノロジーを世界に発信するフラッグシップジャーナルとしてさらに成長するよう、精一杯尽力する所存です。令和元年からの4年間、何卒宜しくお願い申し上げます。

Published by 学会事務局 on 27 1月 2020

こちらでは、生物工学会誌第98巻(2020年)掲載の『バイオミディア』掲載記事(PDF)をご覧いただけます。

⇒過去号掲載記事(記事種別)一覧はこちら

|1号|2号|3号|4号|5号|6号|7号|8号|9号|10号|11号|12号|

Published by 学会事務局 on 27 1月 2020

生物工学会誌 第98巻 第1号

会長 髙木 昌宏

新年明けましておめでとうございます。

お正月を代表する料理に、お雑煮があります。皆さんが召し上がったお雑煮は、どんなだったでしょうか?周囲の人に尋ねると、「家のお雑煮は、普通の……」と答えつつ、その中身は、ずいぶんと異なっていたりします。興味のある方は、お雑煮マップ(https://chefgohan.gnavi.co.jp/season/ozoni/)をご覧ください。あまりの種類の多さに、驚かれることと思います。お雑煮に限らず、当たり前だと思っていることを、詳しく調べて考えてみると、思わぬ発見があり、自分の先入観の危うさに気づかされるものです

我々は(少なくとも私は)、子供の頃から、「よく考えろ」「ちゃんと考えろ」と言われ続けてきました。皆さんは、「考えなくては……」と思いつつも、いったい「考える」とは、どういうことなのだろうかと疑問に思ったことはありませんか?

【考えるとは?】

「考える」を要素に分解すると、次の4種類になるそうです。

このことを知るだけでも、考えるプロセスが整理できそうで、基本は「もれなくダブりなく事柄を洗い出す」「事柄について、基本軸を明確にしつつ、全体像を把握する」「解決法を優先順位をつけて策定する」ということになります。しかし、我々が思い浮かべる「考える」となると、ほとんどの場合、結局、「深く考える」しか頭になくて、「広く」「分けて」考えることを忘れてしまっています。いい大人が集まって議論する、大学や会社の会議でもよくありそうな話です。「広く」「分けて」考え、そこから筋道を見つけ出すには、たとえば図にしてみるのも有効な方法で、その代表が、「ロジックツリー」です。詳しくは述べませんが、興味のある方は、ぜひ調べて、使ってみてください。

【演繹・帰納・アブダクション】

「筋道を立てて考える」というのは、まさに論理的思考です。この論理的思考は3つに分けられ、「演繹」「帰納」「アブダクション」です。「演繹法」は、一般的に正しいとされることと、ある事象から妥当と考えられる結論を導き出す手法、「帰納法」は、複数の事象をもとに一つの結論を導き出す方法で、これらについては、御存知の方も多いと思われます。多くの日本人が、知らないか、使いこなせていない手法に、「アブダクション」があります。これは、「仮説形成」とも言われる論理展開法で、起きた事象に対する仮説を立てて、検証する手法です。仮説は、あくまでも仮説なので、間違っている可能性もあります。失敗を極度に怖れる日本人は、特にこの「アブダクション」という思考方法は、苦手だと思われます。

【応用基礎研究とアブダクション】

哲学者の西田幾多郎は、「生きるために便利だから真理なのではなく、逆に真理だから、我々の生活にとって、有用にされ得るのである。」(哲学概論)と述べています。本誌97巻6号の会長挨拶で、望遠鏡から幾何光学が、蒸気機関から熱力学が発展したことを例に、応用基礎研究(応用が先で、基礎が後)について紹介させていただきました。見方を変えると、応用研究は、我々を真理に導く「アブダクション」を与えてくれるのです。欧米の先端科学に追随する状況、つまりは正しい仮説(ゴール)が与えられている状況から日本が抜け出すカギは、独創的な「アブダクション」にあると思います。そして我々の個性、人生もまた、いかなる「仮説」を設け、それをいかに証明するかで決まると言えるのではないでしょうか?

研究はもちろん、人生においても、今年は「仮説」を立て「証明」を試みる思考法を実践したいものです。

「プロならプロであることを証明しなければならない」(広岡達朗:野球解説者)

「各人はいわば一つの仮説を証明するために生れている」(三木 清:人生論ノート)

著者紹介 北陸先端科学技術大学院大学(教授)、日本生物工学会(会長)

Published by 学会事務局 on 26 1月 2020

日本生物工学会では、2020年度の学会賞(生物工学賞・生物工学功績賞・生物工学功労賞・生物工学奨励賞・生物工学技術賞・生物工学論文賞・生物工学アジア若手賞・生物工学アジア若手研究奨励賞・生物工学学生優秀賞)受賞候補者の推薦を募集しております。

授賞規程![]() および以下の推薦要領に従って、各賞にふさわしい候補者の推薦をお願いいたします。

および以下の推薦要領に従って、各賞にふさわしい候補者の推薦をお願いいたします。

<推薦要領>

【推薦書類の提出先】公益社団法人日本生物工学会事務局 E-mail:

メールの件名は「(各賞名)推薦」としてください。

※生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の推薦書類は所属支部の支部長に電子メールにて提出して下さい。

各支部長の連絡先は支部活動のページをご参照ください。

【書類提出締切】2020年3月13日(金)

※生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の締切は、各支部で異なりますので、所属支部の支部長にお問い合わせください。

受賞候補者の方は、事務局から連絡があり次第、調書の提出をお願いいたします。

♦ 関連記事:

Published by 学会事務局 on 26 1月 2020

日本生物工学会では、2020年度研究部会の設置申請を募集しております。

研究部会の設置をご希望の方は、研究部会規程![]() に従って 研究部会設置申請書

に従って 研究部会設置申請書 を2020年2月26日(水)までに学会事務局宛()に提出してください。理事会で審議のうえ採否を決定し、申請代表者あてに審議結果を通知いたします。

日本生物工学会は、特定分野の研究集会に対して下記のとおり研究部会制度を設け運営費の一部を助成します。

2010年度から、第1種研究部会、第2種研究部会および若手研究会に対して理事会審議決定の補助金を付与するとともに、研究部会を学会運営の重要な柱と位置づけています。

理事会では研究部会活動の活性化を目的に、適切な成果発表の方法や場の確保、開かれて 活力ある研究部会をめざした制度の改革について議論し、2016年に研究部会の存続期間などを含めた研究部会規程の見直しを行いました。

2020年度におきましては、申請に際して以下の点にご留意をお願いします。

活動報告については、年次大会以外の各種の機会に速やかにご報告いただくともに、年度末には活動報告書および会計報告書の提出をお願いいたします。

Published by 学会事務局 on 23 1月 2020

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 20 1月 2020

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 129, No. 2(2020年2月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 支部:東日本 on 09 1月 2020

2020(令和2)年1月6日

日本生物工学会 東日本支部長

青柳 秀紀

2020年度東日本支部学生奨励賞、日本生物工学会生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦のお願い

日本生物工学会では、創立90周年記念事業の一環として2012年に生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を創設しました。この賞は、博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的とするものです。生物工学学生優秀賞受賞者には研究奨励金(5万円)が授与されます。

東日本支部学生奨励賞(旧:東日本支部長賞)は日本生物工学会東日本支部独自の試みとして創設された賞で、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員(全学年を対象)の研究奨励を目的とするものです。

つきましては、東日本支部学生奨励賞ならびに生物工学学生優秀賞への応募者を募集いたします。東日本支部の各大学の先生方におかれましては、是非、優秀な学生会員のご推薦をお願いいたします。

| 東日本支部学生奨励賞への応募ならびに選考方法 |

|---|

|

| 生物工学学生優秀賞(飛翔賞)への応募ならびに選考方法 |

詳しくは、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞候補者推薦要領をご参照ください。 |

「生物工学学生優秀賞候補者調書」と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」

に必要事項を記入し、 「生物工学学生優秀賞」、「東日本支部学生奨励賞」または「生物工学学生優秀賞と東日本支部学生奨励賞」への応募であることを明記の上、電子メールにて、日本生物工学会東日本支部事務局 E-mail: (TEL. 029-853-7212)宛、2020年2月25日(火)迄にお送りください。

ご多忙中とは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。

Published by 支部:東日本 on 09 1月 2020

第8回日本生物工学会東日本支部コロキウムは、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、中止となりました。

13:00~13:05 開会の挨拶………青柳 秀紀(筑波大学)

♦コロキウム「腸内細菌研究の最前線」

13:05~13:10 趣旨説明………山田 千早

13:10~13:50

「腸内細菌が産生する代謝産物から紐解く細菌の共生機構」

……西山 啓太(慶應義塾大学)

13:50~14:30

「ヒトマイクロバイオームのメタゲノミクス」

……須田 亙(理化学研究所)

14:30~15:10

「腸管IgA抗体による腸内細菌制御」

……新蔵 礼子(東京大学定量生命科学研究所)

15:10~15:20 休憩

♦学生ポスター発表 (弥生講堂内)15:20~16:00

♦学生講演 16:00~17:40

16:00-16:25 学生講演1

16:25-16:50 学生講演2

16:50-17:15 学生講演3

17:15-17:40 学生講演4

17:40~17:50 閉会の挨拶………石井 正治(東京大学)

18:00~20:00 懇親会(東大農学部生協)

【協賛】一般財団法人バイオインダストリー協会

►東日本支部Top

Published by 学会事務局 on 07 1月 2020

このページには2019年の日本生物工学会からのお知らせ一覧を掲載しております。

| 掲載日 | 内容 |

|---|---|

| 2019.12.26 | 【西日本支部】2019年度日本生物工学会西日本支部学生賞受賞者決定のお知らせ |

| 2019.12.25 | 【JBB】Vol. 129, No. 1(2020年1月号)オンライン公開 |

| 2019.12.23 | 【和文誌】97巻12号の一部を公開しました |

| 2019.12.23 | 【随縁随意】アカデミアによる工学研究-高木 睦 |

| 2019.12.23 | 【和文誌】第97巻9号の特集とバイオミディア公開 |

| 2019.12.23 | 【年次大会】第72回大会 ランチョンセミナー(開催趣旨と協賛企業の募集) |

| 2019.12.23 | 【学術賞】第17回江崎玲於奈賞受賞候補者推薦のお願い《学会推薦》 |

| 2019.12.19 | 【事務局】年末年始休業のお知らせ(12月28日~1月5日) |

| 2019.12.16 | 【学会賞】2020年度 生物工学アジア若手賞/生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award) 受賞候補者推薦募集 |

| 2019.12.13 | 【研究者の皆様へ】研究に関する男女共同参画・ダイバーシティの推進状況に関するアンケー ト調査ご協力のお願い |

| 2019.12.10 | 【年次大会】第71回日本生物工学会大会(2019)後記 |

| 2019.12.10 | 【告知】「関西地域企業・公設試と若手研究者の交流ワークショップ-グローカルに活躍する関西地域企業の魅力に迫る!-(2019)」開催中止のお知らせ |

| 2019.11.25 | 【随縁随意】実証研究を考える-本多 裕之 |

| 2019.11.25 | 【和文誌】97巻11号の一部を公開しました |

| 2019.11.25 | 【和文誌】第97巻8号の特集とバイオミディア公開 |

| 2019.11.12 | 【事務局より】2020年会費納入のお願い |

| 2019.11.12 | 【JBB】Vol. 128, No. 6(2019年12月号)オンライン公開 |

| 2019.11.11 | 【関西支部】2019年度 関西支部学生優秀賞応募のお願い |

| 2019.10.25 | 【随縁随意】「My hunch is ..(. 私の勘だと……)」または「私のゴーストがそう囁く……」-加藤 純一 |

| 2019.10.25 | 【和文誌】97巻10号の一部を公開しました |

| 2019.10.25 | 【和文誌】第97巻7号の特集とバイオミディア公開 |

| 2019.10.17 | 【国際交流】2019年 KSBB秋季大会に参加して |

| 2019.10.17 | 【研究部会】次世代アニマルセルインダストリー研究部会 2019年度優秀学生発表賞決定!! |

| 2019.10.16 | 【学会賞】2020年度生物工学学生優秀賞(飛翔賞) 受賞候補者推薦のお願い |

| 2019.10.07 | 【JBB】Vol. 128, No. 5(2019年11月号)オンライン公開 |

| 2019.10.01 | 【研究助成】山田科学振興財団 2020年度研究援助候補 推薦募集《学会推薦》 |

| 2019.10.01 | 【学術賞】第61回藤原賞受賞候補者の推薦募集《学会推薦》 |

| 2019.09.26 | 【年次大会】第72回日本生物工学会大会(2020) シンポジウム公募のお知らせ《締切:12月27日(金)》 |

| 2019.09.25 | 【和文誌】97巻9号の一部を公開しました |

| 2019.09.25 | 【年次大会】第71回岡山大会は盛会のうちに終了しました |

| 2019.09.25 | 【随縁随意】微生物の学名と分類学が基盤となるもの-鈴木 健一朗 |

| 2019.09.25 | 【和文誌】第97巻6号の特集とバイオミディア公開 |

| 2019.09.10 | 【西日本支部】2019年度学生賞候補者推薦募集 |

| 2019.09.10 | 【JBB】Vol. 128, No. 4(2019年10月号)オンライン公開 |

| 2019.09.02 | 【東日本支部]第4回 日本生物工学会東日本支部長賞 受賞者決定 |

| 2019.08.27 | 【学会賞】2019年度授賞式・受賞講演のご案内 |

| 2019.08.23 | 【和文誌】97巻8号の一部を公開しました |

| 2019.08.23 | 【和文誌】第97巻5号の特集とバイオミディア公開 |

| 2019.08.23 | 【随縁随意】日本酒が面白い-西村 顕 |

| 2019.08.02 | 【JBB】Vol. 128, No. 3(2019年9月号)オンライン公開 |

| 2019.07.30 | 【事務局より】夏季休業のお知らせ(8月10日~15日) |

| 2019.07.30 | 【学術賞】第1回小林賞受賞候補者推薦のお願い《学会推薦》 |

| 2019.07.24 | 【和文誌】97巻7号の一部を公開しました |

| 2019.07.24 | 【和文誌】第97巻4号の特集とバイオミディア公開 |

| 2019.07.24 | 【随縁随意】複雑な微生物系に挑む-金川 貴博 |

| 2019.07.23 | 【若手会】2019年度生物工学若手研究者の集い 夏のセミナー活動報告 |

| 2019.07.05 | 【JBB】Vol. 128, No. 2(2019年8月号)オンライン公開 |

| 2019.07.03 | 【東日本支部】日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ《候補者募集 締切:8月19日》 |

| 2019.06.24 | 【和文誌】97巻6号の一部を公開しました |

| 2019.06.24 | 【和文誌】第97巻3号バイオミディア公開 |

| 2019.06.21 | 【JBB】2018 Impact Factor 2.032 |

| 2019.06.10 | 【JBB】Vol. 128, No. 1(2019年7月号)オンライン公開 |

| 2019.06.06 | 【学術賞】第28回木原記念財団学術賞 受賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2019.06.06 | 【学術賞】令和2年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 受賞候補者の推薦募集《学会推薦》 |

| 2019.06.03 | 【学会賞】2019年度学会賞受賞者決定のお知らせ |

| 2019.06.01 | 【JBB】編集委員長交代と新体制発足のお知らせ |

| 2019.05.22 | 【和文誌】97巻5号の一部を公開しました |

| 2019.05.22 | 【和文誌】第97巻2号バイオミディア公開 |

| 2019.05.22 | 【随縁随意】卒業研究は楽しく-太田 明徳 |

| 2019.05.20 | 【関西支部】Thai Society of Biotechnology (TSB) 主催 国際シンポジウム(TSB2019)ジョイントセッション講演者の募集 |

| 2019.05.17 | 【JBB】Vol. 127, No. 6(2019年6月号)オンライン公開 |

| 2019.05.17 | <法定点検によるサーバ停止のお知らせ> 2019年5月18日(土)18:30 ~ 19日(日)8:30 |

| 2019.05.17 | 【学術賞】第9回(2019年度)三島海雲学術賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2019.04.23 | 【随縁随意】バイオものづくりは面白い-宇多川 隆 |

| 2019.04.23 | 【和文誌】97巻4号の一部を公開しました |

| 2019.04.23 | 【和文誌】第97巻1号バイオミディア公開 |

| 2019.04.22 | 【国際交流】2019KSBB春季大会に参加して |

| 2019.04.09 | 【事務局】「10連休」期間の休業のお知らせ |

| 2019.04.08 | 【年次大会】第71回大会 講演要旨受付中 ! <締切: 2019年5月14日(火)正午> |

| 2019.04.03 | 【学術賞】2019年度 島津賞・島津奨励賞候補者 推薦募集《学会推薦》 |

| 2019.04.03 | 【学術賞】第51回内藤記念科学振興賞 候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2019.04.03 | 【研究助成】第51回内藤記念海外学者招聘助成金《学会推薦》 |

| 2019.04.03 | 【研究助成】第47回内藤記念講演助成金《学会推薦》 |

| 2019.04.03 | 【学術賞】第10回(2019年度)日本学術振興会 育志賞受賞候補者募集《学会推薦》 |

| 2019.04.02 | 【JBB】Vol. 127, No. 5(2019年5月号)オンライン公開 |

| 2019.03.25 | 【代議員選挙】選挙結果のお知らせ(2019-2020年代議員一覧) |

| 2019.03.25 | 【和文誌】第96巻12号の特集とバイオミディア公開 |

| 2019.03.25 | 【随縁随意】生物工学会として温故知新-秦 洋二 |

| 2019.03.25 | 【和文誌】97巻3号の一部を公開しました |

| 2019.03.11 | 【JBB】Vol. 127, No. 4(2019年4月号)オンライン公開 |

| 2019.03.01 | 【代議員選挙】投票受付終了のお知らせ(2019-2020年度代議員選出) |

| 2019.03.01 | 【年次大会】第71回日本生物工学会 大会サイトオープン |

| 2019.02.26 | 【学術賞】第16回日本学術振興会賞(JSPS PRIZE 2019)受賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2019.02.25 | 【随縁随意】あなたの研究の顧客は誰?-栗木 隆 |

| 2019.02.25 | 【和文誌】97巻2号の一部を公開しました |

| 2019.02.25 | 【和文誌】第96巻11号の特集とバイオミディア公開 |

| 2019.02.15 | 【代議員選挙】投票受付中<締切:2019年3月1日(金)正午>終了しました |

| 2019.02.13 | 【東日本支部】2019年度東日本支部学生奨励賞、日本生物工学会学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦募集 |

| 2019.02.06 | 【JBB】Vol. 127, No. 3(2019年3月号)オンライン公開 |

| 2019.01.24 | 【和文誌】97巻1号の一部を公開しました |

| 2019.01.24 | 【和文誌】第96巻10号の特集とバイオミディア公開 |

| 2019.01.24 | 【随縁随意】いま、大学が求められていること-山本 秀策 |

| 2019.01.24 | 【JBB】Vol. 127, No. 2(2019年2月号)オンライン公開 |

| 2019.01.23 | 【学会賞】2019年度各賞受賞候補者推薦のお願い |

| 2019.01.23 | 【事務局より】2019年度研究部会設置申請募集《締切:2月26日(火)》 |

| 2019.01.21 | 【代議員選挙】2019–2020年度代議員 立候補受付終了のお知らせ |

| 2019.01.10 | 【正会員の方へ】2019–2020年度代議員選挙立候補受付のお知らせ(締切:1月21日正午) |

| 2019.01.07 | 新着情報2018年 |

Published by 部会:代謝工学研究部会 on 26 12月 2019

2019年度の代謝工学研究部会の活動として、代謝工学に関する研究分野においてアクティブに活躍されている3名の先生方を講師にお招きし、シンポジウムを企画しました。産学の研究者、学生の皆様の来聴を歓迎します。

日時: 2020年1月24日(金) 14:00~16:20

場所:大阪大学吹田キャンパス 情報科学B棟B101

<プログラム>

参加費: 無料

参加登録: 不要

連絡先:

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-5

大阪大学大学院情報科学研究科 代謝情報工学講座

戸谷 吉博 E-mail TEL 06-6879-7432

Published by 支部:西日本 on 26 12月 2019

日本生物工学会西日本支部では、生物工学に関連する優れた実績を讃え、 下記の3名に西日本支部学生奨励賞を授賞致しました。(2019年12月7日)

池田 湧 君(岡山大院・自然科学)

矢野 佳果 さん(岡山大院・環境生命)

吉岡 実咲 さん(岡山大院・ヘルスサイエンス)

Published by 学会事務局 on 25 12月 2019

Acinetobacter sp. Tol 5 is a hydrocarbon-degrading bacterium and exhibits noteworthily high adhesiveness to various abiotic surfaces from hydrophobic plastics to hydrophilic glass and metals. This unique nonspecific adhesiveness is mediated by AtaA, a nanofiber protein on the cell surface. The photograph shows a fluorescent microscopic observation of mCherry-expressing Tol 5 cells stained with an anti-AtaA antibody. The cell body of Tol 5 (red) wascovered with surrounding AtaA fibers (green).

For more information regarding this work, read the article: Aoki, S. et al., “Native display of a huge homotrimeric protein fiber on the cell surface after precise domain deletion“, J. Biosci. Bioeng., volume 129, issue 4, Pages 412-417 (2020)(Copyright@2020 The Society for Biotechnology, Japan).

⇒JBBアーカイブ:Vol.107 (2009) ~最新号

⇒JBBアーカイブ:Vol. 93(2002)~Vol. 106(2008)

Published by 学会事務局 on 25 12月 2019

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 129, No. 1(2020年1月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 23 12月 2019

生物工学会誌 第97巻 第12号

高木 睦

漠然とではあるが、「大学卒業後は人の役に立ちたい」と願っていた高校生の私は「工学部では産業に直結した技術を学べる」と聞き、工学部に入学した。卒業し、「やっと世の中の役に立てる」と喜んで、ある総合化学会社で13年間勤め、一仕事終えて退職して、大学(工学部)の教員になった。

工学は(狭義には)サイエンスを応用して大規模に物品を生産するための方法を研究する学問であると思う。だから、講義や研究指導では「サイエンスも大事だが、ここではエンジニアリングをやる」と学生達に再確認するとともに、「エンジニアリング(工学)は研究結果の実用化、事業化、社会実装を目指すことが前提だから、実用化までのしっかりした(仮説を含む)道筋、すなわちロジックが工研究には大事だよ」と説明するようにしている。言い換えれば「どのような経済的・社会的価値をどのように創出するのか」を十分に調査して組立ててから工学研究を始めるということだ。

実用化までのロジックはさまざまな要素を合わせて組み立てられる。たとえば、反応主原料を輸入する場合、日々変動する為替レートは重要な要素である。この他、その産業分野の状況や流れ、商品の機能やコンセプトの新しさ、コンペティターの状況、製造原価の目標、律速技術打開の可能性などもロジックの要素に含まれるだろう。

現在私が所属している大学の化学系専攻(バイオも含む)だけの大学院には、工学部出身学生と理学部出身学生がほぼ半数ずつ所属している。その中でほとんどすべての理学部出身学生の修士論文発表には、実用化に関するロジックはなく、ひたすら化学反応のメカニズムが追及される。サイエンスはこれでいいのだと思う。

ところで、昔の話だが、私は上記の総合化学会社に入社後も年に数回は工学関連の学会で、特にアカデミアの工学研究を聴講させていただいたが、中にはロジックはあるが具体性が弱く「実用化は難しいのではないか」と思う発表もあったと記憶している。他に、「実用化までのロジックがなくても、特許出願や企業から頂いた奨学金が実用化の十分条件との思いこみ」を感じさせる発表もあった。これらに対して、実用化に至るまでのしっかりしたロジックを工学研究者自らが組み立ててから始めた工学研究を少しでも増やすことができれば、アカデミアの工学研究の産業への貢献が高まるのではないかと思う。

ではどうすれば、少しでも多くのアカデミア工学研究者が、実用化までのしっかりしたロジックを組み立てる力を発揮できるようになるか、たたき台として考えてみた。まず、企業の中堅技術者の実用化までのロジックの考え方を、アカデミアの若手工学研究者がスクール形式やe-ラーニング形式で理解できるようにならないだろうか。もう一つは、アカデミアの若手工学研究者が研究発表する会を設ける方法である。主として実用化までのロジックに関するコメントを、発表を聴講した企業の中堅技術者が紙に書いて(必要ならブラインドで)オーガナイザーに発表会場で渡していただき、オーガナイザーから研究者に訊ねるというのもいいかもしれない。

そして、「(他人のことは偉そうに言う反面自分のことは見えていないかもしれない小生も含めて)大規模な研究にしても小規模な研究にしても、アカデミアの工学研究もちゃんと地に足がついている」と企業の方にもっと言ってもらえるようになれば幸いである。

著者紹介 北海道大学(教授)

Published by 学会事務局 on 23 12月 2019

第72回日本生物工学会大会は開催中止になりました。

第72回日本生物工学会大会(2020年9月2~4日、東北大学川内北キャンパスにて開催)実行委員会では、ランチョンセミナーの協賛企業を募集しています。

詳しくは、ランチョンセミナー開催趣意書![]() およびランチョンセミナーご案内・申込書

およびランチョンセミナーご案内・申込書![]() をご覧ください。

をご覧ください。

本大会でのランチョンセミナー協賛を希望される方はランチョンセミナー申込書(Word / PDFフォーム)に必要事項をご記入の上、e-mail にて下記宛までお送り下さい。

【問合せ・申込み先】

株式会社エー・イー企画

第72回日本生物工学会大会展示会係

E-mail:

TEL: 03-3230-2744

FAX: 03-3230-2479

Published by 学会事務局 on 23 12月 2019

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 16 12月 2019

日本生物工学会では、生物工学アジア若手賞、および生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award)の2020年度受賞候補者の推薦を募集しております。

生物工学アジア若手賞は、21世紀の人類社会の発展と地球環境の保全に必須である生物工学(バイオテクノロジー)の分野で顕著な研究業績をあげたアジアの若手研究者に授与されます。

生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award)は、元ユネスコバイオサイエンス部長であった故Edgar J. DaSilva博士のご寄付により創設されたもので微生物に関連するバイオテクノロジーの分野で、近い将来に顕著な研究業績をあげることが期待されるアジアの若手研究者に授与されます。

正会員におかれましては、推薦要領をご参照のうえ、各賞の趣旨にふさわしい優秀な若手研究者の推薦をよろしくお願いいたします。

推薦書類は、2020年3月13日(金)までにメールで学会事務局(学会賞担当: )宛に送付してください。

Published by 支部:東日本 on 13 12月 2019

日本生物工学会東日本支部では、戸山高校SSH部様との共催事業として、『高校生セミナー(付:生徒研究発表会)』を開催しています。本年度は、以下の要領で開催いたします。年末のお忙しい時期とは存じますが、ご参会頂き、ご意見を頂戴できますと、大変幸甚に存じます。

13:00~ 受付開始

13:30~ 開会式

13:35~ 第一部 講演会

「生物工学研究への誘い」

…… 青柳 秀紀(筑波大学 教授)

14:35~ 第二部 大学生や大学院生による口頭発表

「タンパク質を“デザイン”する ~抗体を使った新規センサー構築を目指して~」

…… 井上 暁人(東京工業大学 修士1年)

「研究に挑戦してみて~微小重力を利用した乳酸菌とビフィズス菌の研究~」

…… 増田 亜理沙(筑波大学 修士1年)

「SSHで学んだことは大学で役に立つのか?」

…… 前嶋 大輝(早稲田大学 修士2年)

「研究と向き合って~植物樹皮からの未培養微生物の探索研究について~」

…… 小林 和輝(筑波大学 博士2年)

15:40~ 第三部 高校生によるポスター発表

高校生が研究成果発表を行います。生徒たちの発表には生物工学会の先生方からのコメントがもらえます。

16:30~ 閉会式

【共催】戸山高校SSH部

Published by 学会事務局 on 13 12月 2019

このたび、全国ダイバーシティネットワークの幹事機関である大阪大学と日本学術会議科学者委員会男女共同参画分科会・同アンケート検討小分科会は協力して、「研究に関する男女共同参画・ダイバーシティの推進状況に関するアンケート調査(研究者対象)」を実施いたします。

お忙しい中恐縮ですが、ぜひご回答にご協力いただきますようお願い申し上げます。

https://www.opened.network/questionary/questionary-0002/

(調査1)大学・研究機関における男女共同参画の推進状況に対する意見・感想

⇒回答はこちら

(調査2)研究環境に関する意見・感想

⇒回答はこちら

Published by 学会事務局 on 10 12月 2019

大会実行委員長 稲垣 賢二

「晴れの国 岡山」らしい晴天に恵まれ、第71回日本生物工学会大会は2019年9月16日(月・祝)~18日(水)の3日間、岡山市内の岡山大学津島キャンパスで開催されました。当初、連休明け17日(火)からの大会日程で会場予約をしていましたが、他学会との日程重複を最小限にするため、一日早く祝日の16日(月)から開催することとしました。結果的には、祝日であったにもかかわらず、初日から800名以上の方にご来場いただけたので、変更して良かったと思います。全日程では約1600名、海外からも6か国72名もの方に参加していただき、活発な学術交流や産学連携の機会として大いに盛り上がりました。

西日本支部が担当する大会としては今回が5回目で、2013年度大会以来6年ぶり、岡山県内での開催は生物工学会史上初めてとなりました。会場の岡山大学津島キャンパスは、JR岡山駅から徒歩圏内にあり、また平坦な場所にあるため非常に使い勝手の良い場所です。またいつか開催されると良いと思います。

本大会の最大の特徴はシンポジウムと一般講演を全日並行して開催したことでした。両方のプログラムを並行して進めるにあたり、講演者や座長の重複を避けるという運営上の課題がありました。生物工学会は幅広い領域をカバーしているため、異なる分野でも同じ講演者や同じ座長が関わる可能性が高いです。ということで、プログラム編集会議では発表者、そして座長の選定においてシンポジストと可能な限り重複しないように注意しました。その結果、若干の重複はあったものの、特段の混乱はなく上手くいったと思います。会場は3日間を通じて若い会員が多く見られ、シンポジウムも一般講演も各会場大変な盛り上がりで、今回のシンポジウムと一般講演の並行実施の取組みは成功したと考えています。さらに、本年度も話題性のある一般演題30題(1題は辞退)を選定して事前に解説記事を書いていただき、「トピックス集」を作成し、記者発表で配布、紹介しました。また、実行委員の投票により3題を「トピックス賞」として選考し懇親会の会場で発表しました。

3日間にわたり、シンポジウム23件、一般講演605演題の他、ランチョンセミナー8件、懇親会、若手会総会・交流会・イブニングセッション、展示会など、かなりボリュームのある内容でしたが、学会事務局をはじめ、スムーズな大会運営にご協力ご支援いただいた企業および関係団体の皆様に心より感謝申し上げます。

2019年度学会各賞受賞者(敬称略)

前列向かって左から,伊藤伸,紀ノ岡,今井,伊藤一,佐々木,杉浦,小原

中列向かって左から,Li,渡辺昌,石井,鈴木,菅沼,高橋,渡辺大

後列向かって左から,米倉,伊藤智,高野,本山,橋田,大川,馬場

名誉・功労会員推戴

左から,飯島,大竹,松永(敬称略)

受賞講演

ここで簡単に日程を振り返りますと、まず初日16日は午前に岡山大学創立五十周年記念館で名誉会員・功労会員推戴式、各賞の授賞式、続いて、学会賞、功績賞、技術賞の受賞講演が行われ、ランチョンセミナーを挟んで、午後には奨励賞とアジア若手賞の受賞講演、6件のシンポジウムそして一般講演が行われました。特に若手会員が企画したシンポジウムでは立ち見も出るほど盛況でした。18時30分から岡山ロイヤルホテルにて開催した懇親会には当日参加の87名を含む有料参加者386名に招待者約120名を加えた約500名の方にご出席いただきました。大会実行委員長挨拶、髙木会長の挨拶、来賓代表岡山大学槇野博史学長からの祝辞に続いて、岡山の地酒「酒一筋」で有名な利守酒造さんから提供いただいた樽酒で鏡開きを行い、中西一弘大会顧問に乾杯の音頭を取っていただきました。今年はビール醸造協会4社からの新鮮で美味しいビールに加え、地ビールブームの先駆けとなった地元岡山の宮下酒造の「独歩」ビールと、西日本各地の7つのワイナリーから提供いただいたワインの特別コーナーも大好評、会員交流も大盛り上がりで、あっと言う間の2時間でした。

髙木会長 槇野学長

鏡開き

左から,韓国生物工学会(KSBB) Lee会長,台湾生物工学会(BEST)Chang会長,

中西実行委員会顧問,稲垣実行委員長,槇野学長,髙木会長

懇親会の様子

2日目17日は岡山大学一般教育棟にて、本部企画の特別シンポジウム「持続可能な開発目標(SDGs)を生物工学にどう活用するか」を含む10件のシンポジウム、10会場で午前と午後の一般講演、ランチョンセミナー3件、代議員会が開催され、この日1日で900名を超える参加がありました。18時からは若手会総会・交流会を兼ねたイブニングセッションが開催され、先端研究の情報提供と研究交流を目的に、学生・若手研究者と企業人との交流の場となりました。イブニングセッションでは酒類総研(広島)と月桂冠(京都)にご出展いただき、約130名もの多くの参加者で大変奥深く実りある交流会となりました。

3日目18日も朝から7件のシンポジウム、10会場で午前と午後の一般講演、ランチョンセミナー2件と、他学会との日程重複にもかかわらず、最終日まで大いに賑わって終了いたしました。

なお、今回は一般講演の合間を利用できるよう隣接した大学会館にて展示会を開催し、参加企業54社から企業の技術シーズと魅力をアピールしていただきました。岡山大学生協も書籍と岡大グッズを販売、地元の土産物店による岡山土産コーナーも好評でした。また今大会では、おかやま観光コンベンション協会のご支援をいただき、無料の託児所も設置することができて、数名の方にご利用いただき好評でした。大会では引き続きの託児所設置が望ましいと思います。

最後になりましたが、今回の岡山大会実行委員会は岡山大学大学院環境生命科学研究科、自然科学研究科、ヘルスシステム統合科学研究科、岡山理科大学の会員の協力で中心メンバーを組織しました。大会運営にご尽力いただきました実行委員の皆様に改めてお礼申し上げます。

Published by 支部:関西 on 10 12月 2019

令和元年12月11日に予定しておりました「関西地域企業・公設試と若手研究者の交流ワークショップ」の開催を中止いたします。

去る令和元年12月8日、本ワークショップにて運営およびご講演いただくことになっておりました(地独)大阪産業技術研究所 森ノ宮センター(生物・生活材料研究部)の村上 洋 様が逝去されました。

今回、多数のお申込みをいただきましたが、事情を考慮し当該ワークショップの開催はできないものと判断いたしました。なお、ワークショップ開催日の延期などについては未決定の状態です。皆様のご理解のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

末筆になりましたが、村上様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

日本生物工学会 関西支部

Published by 学会事務局 on 06 12月 2019

日本生物工学会中部支部では、2020年3月30日(月)、31日(火)に国際シンポジウム「2020 Sakura-Bio Meeting in Nagoya」を開催いたします。発表分野は生物工学関連全般で、すべての発表は英語で行われます。皆様のご参加をお待ちいたしております。

⇒案内用リーフレットはこちら![]()

<Special Invited Speakers>

Brandon DeKosky (Univ. of Kansas)

Yit Heng Chooi (Univ. of Western Australia)

<Invited Speakers>

Chitose Maruyama (Fukui Pref. Univ.)

Takaaki Kojima (Nagoya Univ.)

【共催】名古屋大学大学院生命農学研究科、バイオインターフェース研究部会

【協賛】公益社団法人 日本農芸化学会 中部支部

Published by 部会:脂質駆動学術産業創生研究部会 on 03 12月 2019

脂質駆動学術産業創生研究部会は2019年度第1回脂質駆動学術産業創生研究部会講演会を開催しました。

会場:京都大学 旧演習林事務室ラウンジ

Published by 支部:西日本 on 26 11月 2019

Published by 学会事務局 on 25 11月 2019

生物工学会誌 第97巻 第11号

本多 裕之

自身のことをつぶやいて恐縮である。私の本務は名古屋大学予防早期医療創成センターである。大学のセンターで“予防”を標榜しているセンターは全国的にも珍しい。このセンターは、2015(平成27)年7月に名古屋大学の全学センターになり、医学研究科から1名の教授、工学研究科から1名の教授(小生である)、産業界から1名の特任教授、センター専任の准教授を学内の管理定員で措置していただいて4名体制で運営している。センター定員とは別に医学研究科長の門松健治先生をセンター長に迎え、松尾清一総長にもサポートいただき、産学連携、医工連携の研究拠点として運営している。

センターのミッションは多分野産学官連携による健康寿命の延伸への貢献である。人生100年時代が到来し、健康寿命と個体寿命の差をいかに少なくするかが問われている。日本の高齢化は世界の最先端にあり、高齢化のための社会システムの構築や予防に向けたモノづくりは世界が注目する最先端事業である。センターの研究の一つに、高齢者の健康維持・増進のためのコホート研究がある。この研究は、企業の現役従業員や退職者をリクルートし、過去から現在までの健康診断データ、リストバンド型の活動量計を使った現在の運動習慣情報やアンケートなどを駆使した食習慣情報、さらには健診の残余血液を使ってDNAを採取し、200 SNP程度の遺伝情報も収集し、過去の健診情報から将来の疾患予測を試みるという研究である。具体的には、メタボリックシンドロームからの脱却を促すため、個々人の体質にあった健康増進アドバイスを解析で得て、それらを特定健診の特定保健指導の一助にしていただくことを考えている。

さて、この研究で、課題は何だと想像されるだろうか?1)エントリーする対象者数、2)体質情報としてのSNPタイピング数、3)健診情報の入手方法の確保、4)レセプトなどを使った疾患発症情報の入手、5)現在の運動習慣・食習慣の正確な情報収集、6)それらを組み合わせた精度の高い推定モデルなど、どれも重要な問題である。しかし、あまりに不正確な入力情報は解析から除いて、データ数の少ない入力情報であれば少ないなりに、アドバイスを出すことはできる。難しいアウトカムを設定しなければ、それなりの疾患発症の関連性は得られる。我々も、たとえばGHRL遺伝子のrs696217のSNPのMajor Alleleを持っている人はカロリーを控えて体重を減らすことが重要といった知見を得ている。誤解を恐れずに言えば、上記の課題を一つずつ解決していけば、より精度の高い関連性が得られるし、複雑なヒトの体質や疾患発症の機構を理解する研究につながる。研究は続けられるのだ。しかし、それだけでいいのか?

生活習慣を変えることを行動変容という。実は一番大きな課題は、特定保健指導をしても生活習慣を変えない、すなわち行動変容につながらない方が多いということである。つながらなければ研究しても意味がない。リアルワールドでの実証こそ何よりも重要である。我々の研究では、自分の体質情報、健康診断情報、運動習慣情報などを掲載したマイページを用意し、対象者個人だけが閲覧できるセキュアな仕組みを作って、データを見える化し、健康意識を高めてもらうようにしている。だがしかし、それでもなお、健康意識の低い方は何も変えない。変える方は元来健康意識の高い方である。メタボリックシンドロームは痛くもかゆくもないため、行動変容につながりにくい。

さて、我々大学教員にとっての“リアル”は学生の教育である。社会に出るまでの最後の教育機関として、その責務は決して軽くない。「もっとどん欲に広い知識を得るようにせよ」「もっとアグレッシブに発言すべし」「しつこくデータを見る努力をせよ」「顕微鏡下で起きていることを想像力で理解せよ」……。指導はしてみるが、行動変容につながっているであろうか。自身のことで恐縮だが、それでもなお、「この子(学生)は、どう言えば(指導すれば)変わってくれるのか」を考える“実証研究”を楽しんでいる。ヒトが一番面白いのだ。陳腐に聞こえることを恐れずに書けば、情熱をもって語りかけ続けることが何よりも大事、である。

著者紹介 名古屋大学予防早期医療創成センター(工学研究科兼務、教授)

Published by 学会事務局 on 25 11月 2019

2014年6月号(92巻6号)にスタートした『バイオ系のキャリアデザイン』では、産学官のバイオ分野で活躍中の現役の方に執筆をお願いし、キャリアデザインに悩み、迷う大学生、院生、ポスドクにエールを送り、また転職を考える読者にも多様な道が拓けることを“魅せる”ことを趣旨として連載を継続しています。

⇒過去号掲載記事(記事種別)一覧はこちら

⇒生物工学会誌Topへ

Published by 学会事務局 on 25 11月 2019

|知的財産編(前編・後編)|技術士編|バイオ系の海外就職指南|

Published by 学会事務局 on 25 11月 2019

『生物工学会誌』97巻11号(2019年11月25日発行)に以下の誤りがありました。

謹んでお詫び申し上げるとともに、下記の通り、訂正させていただきます。

「本部だより:2019年 KSBB秋季大会に参加して」

・p.696 本文下から7行目

誤)SBJ → 正)KSBB

なお当サイトでは修正済みの報告記事(PDF)を掲載しております。

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 支部:関西 on 18 11月 2019

「関西地域企業・公設試と若手研究者の交流ワークショップ(2019)」の開催は中止になりました。

関西地域企業と公設試験研究機関の研究・開発業務内容をご講演頂き、地域のみならず国内外の産業を支えるコア技術や独自の魅力を産学官の若手研究者の方々に広く知っていただくことを目的としています。また、これから就職を考える学生さんには、公設試験研究機関に集まる地域企業の情報に触れ、働き方とやりがいの多様性を知る機会になるはずです。

テーブルディスカッション、懇親会を通して、学会などでは難しいこれら企業・研究機関の方との交流を深めていただければと考えております。奮ってご参加ください!

【公設試験研究機関の紹介】

♦(地独)大阪産業技術研究所 森ノ宮センター

生物・生活材料研究部 村上 洋

♦(地独)京都市産業技術研究所

経営企画室 研究戦略リーダー兼京都バイオ計測センター 山本 佳宏

♦ 奈良県産業振興総合センター

生活・産業技術研究部 バイオ・食品グループ 大橋 正孝

【企業からのプレゼンテーション】

♦ 奥野製薬工業株式会社

総合技術研究部 第十一研究室 西原 紗彩

「小麦ペプチド」による食品のコク味,塩味,スパイシー感の向上効果とそのメカニズムについて講演します.

♦ サラヤ株式会社

バイオケミカル研究所 木下 和拓

当社自然派製品を例に,持続可能な洗浄剤の開発と環境に対する取り組みについて講演します.

♦ 日東薬品工業株式会社

研究統括本部 NOSTERバイオ研究所 マクロバイオームグループ 中島 瞳

有用微生物を活用した医薬品の開発,食品の開発の取り組みについてご紹介致します.

♦ ヤヱガキ醗酵技術株式会社

講演者未定

酒造りで培った伝統の”発酵技術”を駆使してオリジナル性の高い色素や機能性食品の研究開発を行っています.

【テーブルディスカッション】

4グループに分かれ,講演者の方を囲んで交流を深めていただきます.各25分×4回

主催:日本生物工学会関西支部

共催:(地独)大阪産業技術研究所

Published by 支部:九州 on 13 11月 2019

♦一般講演プログラム♦

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

♦学生賞審査講演プログラム♦

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)

【修士の部】

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)

【修士の部】

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)

【修士の部】

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)

【修士の部】

【博士の部】

Published by 学会事務局 on 12 11月 2019

平素より学会活動にご協力賜り、誠にありがとうございます。

2020年の会費の納入をお願い申し上げます。会費は会誌の刊行、大会の開催、講演会、その他学会の事業運営にあてられますので、何卒ご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。なお、振込用紙は12月上旬に会員の皆様宛に直接お送り致します(会費口座振替登録者は除く)。

2020年会費 (1月~12月、不課税)

| 正会員 | 9,800円(だたし、海外在住の正会員は12,000円) |

|---|---|

| 学生会員 | 5,000円 |

| 団体会員 | 30,000円 |

| 賛助会員 | 50,000円(1口以上) |

紛失による領収証の再発行はいたしませんのでご注意ください。

2009年より英文誌(JBB)は電子ジャーナルへのアクセス権のみとなりました。冊子体はご希望の会員に年額5,000円(税込)で有料配布しております。正会員および学生会員の方で、新規に有料購読をご希望の方はできるだけ早めにお知らせください。また、冊子購読を中止される場合も早めに事務局までご一報ください。

毎年の会費をご指定の銀行口座からお支払いいただくことも可能です。預金口座振替依頼書![]() を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

会誌送付先、住所、会員資格(学生会員から正会員へ移行)などの変更は、会員サービスから異動届出をお願いします。FAXの場合は、ダウンロードした書面にご記入のうえ、下記宛にお送り下さい。

2019年12月13日(金)までに理由を付してE-mailまたはFAXにてお届け下さい。なお滞納会費があれば納入をお願いします。⇒詳しくはこちら

年度途中で退会された場合、会費は返金いたしません。年度末退会(12月31日付での退会)を希望する方は、その旨退会届にご記入ください。

日本生物工学会事務局

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2番1号

大阪大学工学部内

公益社団法人 日本生物工学会

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

E-mail:

Published by 支部:関西 on 11 11月 2019

日本生物工学会 関西支部長

藤山 和仁

日本生物工学会では、創立90周年記念事業の一環として2012年に生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を創設しました。この賞は、博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的とするものです。生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞者には研究奨励金(5万円)が授与されます。⇒受賞者一覧はこちら

日本生物工学会関西支部では、支部における生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者の選考過程を明確化するため、関西支部学生優秀賞を2018年度に創設しました。この賞は、翌年度に博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される、関西支部所属の学生会員の研究奨励を目的とするものです。なお、本賞受賞者の中から選考される最優秀者1名を、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の候補者として、関西支部より推薦することになります。

つきましては、関西支部学生優秀賞への応募者を募集いたします。関西支部の各大学の先生方におかれましては、是非、優秀な学生会員のご応募にご協力くださいますようお願いいたします。

Published by 支部:東日本 on 07 11月 2019

日本生物工学会東日本支部主催の賀詞交換会を、下記の日程で開催致します。令和に入りはじめての賀詞交換会になります。日本生物工学会創立100周年に向けて“生物工学の未来と夢”について語らい、意見交換や懇親を深める場としていただけますと幸いです。

12:40~ 受付

13:10~13:15 開会の辞

13:15~13:45

《2018年度東日本支部長賞受賞講演》

「嫌気性細菌の代謝解析とその応用利用

~ビフィズス菌由来ヒトミルクオリゴ糖分解酵素とメタン発酵制御に関する2つの研究成果〜」

………山田 千早(東京大学大学院 農学生命科学研究科)

13:45~14:15

《2019年度東日本支部長賞受賞講演》

「コリネ型細菌を宿主とした組換えRNA分子の高生産基盤技術の開発」

………羽城 周平(味の素株式会社 バイオ・ファイン研究所)

14:15~14:45

《2019年度東日本支部長賞受賞講演》

「緑藻Chlamydomonasの新規利用法の開発」

………中西 昭仁(東京工科大学 応用生物学部)

14:45~15:15

《2019年度東日本支部長賞受賞講演》

「哺乳類嗅覚受容体の機能的発現とニオイセンシング応用技術開発」

………福谷 洋介 (東京農工大学大学院 工学研究院生命機能科学部門)

15:15~15:25 休憩

15:25~16:05

「プロバイオティクスの挑戦~活躍の舞台は宇宙へ~」

………酒井 隆史(株式会社ヤクルト本社 中央研究所)

16:10~16:50

「香粧品学が取り組む研究開発イノベーション」

………末延 則子(株式会社 ポーラ・オルビスホールディングス)

16:55〜17:35

「次世代の動物実験代替法開発の世界動向」

………杉浦 慎治(産業技術総合研究所 創薬基盤研究部門)

17:35~17:40 閉会の辞

17:50~19:50 懇親会

【協賛】一般財団法人バイオインダストリー協会

Published by 学会事務局 on 25 10月 2019

生物工学会誌 第97巻 第10号

加藤 純一

1988~1990年、ポスドクとしてイリノイ大学シカゴ校のA. Chakrabarty先生の研究室でお世話になった。Chakrabarty先生は面白い実験データが出ると、しばしば“my hunch is …”と頭にひらめいた解釈を意見として述べ、「それを検証してみたら」とアドバイスしてくれた。しかし、その“hunch”の多くはとてつもなく飛躍していたり、突拍子のないものであったりしたので、アドバイスされた方は困惑してしまう。幸いなことに、その日の夕刻までにChakrabarty先生はhunchを忘れてしまうため、研究室の学生とポスドクはhunchを聞き流すのを常としていた。今振り返ると、hunchを引き出させる事象に遭遇すること、その直感を実験的に実証するに至ること(さらに言うと実証したことが次のhunchへと連鎖反応的に拡がっていくこと)が研究の大きなモチベーションになっていることに気づく。そしてそのためにはChakrabarty先生のように、ことあるごとに“my hunch is …”と意見表明していかなければならないとやっと気づくようになった。

細菌の多くは好ましい化合物には集積し、好ましくない化合物からは逃避する走化性という行動的な環境応答を示す。病原菌や重要な環境細菌の挙動(走化性)の制御を目指し、これまで何種類かの細菌の走化性を測定してきた。アガロースで検定物質を固め入れたガラスキャピラリーを菌体懸濁液に挿入し、キャピラリーの開口部への応答(集積、忌避もしくは無応答)を観測することで走化性を評価する。Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌)、Pseudomonas putida、Enterobacter cloacaeではクリアな走化性測定を行うことができたが、Ralstonia solanacearum(青枯病菌)では悩ましい事象に遭遇した。R. solanacearumは時としてコントロール(アガロースのみ)にも集積応答を示してしまうのである。厄介なのはR. solanacearumのコントロールへの応答がばらついていることである。コントロールに対し強い応答を示した日には他の化合物への走化性応答を評価することはできない。ともかく、コントロールへの応答がないか微弱な時の日のデータのみを使うことでこの問題を棚上げしていた。とある日、“my hunch”が頭に浮かんだ。「ガラス由来の化合物に応答しているのかも」早速ガラスキャピラリーの成分に対する走化性を調べたところ、R. solanacearumはホウ酸を誘引物質として感知し、走化性を示すことが判明した。そしてその後すぐにホウ酸走化性のセンサーも特定することができた。興味あることに、ホウ酸走化性センサーのホモログは属を超えた種々の細菌に分布するが、それらはすべて植物病原菌なのである。ホウ酸は植物の細胞壁のペクチンの架橋に使われており、植物にとって生育必須成分である。ホウ酸走化性を介した植物病原菌に共通な感染メカニズムがあるのではないかと、ワクワクしている。

士郎正宗原作の「攻殻機動隊」はSF漫画・アニメである。このSF世界では人類は自らの脳を電脳化し、コンピュータネットワークと直接接続できるようになっている。電脳における個々人の個性、自我、意識、霊性の本源は「ゴースト」と呼ばれている。攻殻機動隊の主人公である草薙素子少佐が直感を得た時につぶやく有名なフレーズが「私のゴーストがそう囁く……」である。今でも科学的な「ゴーストの囁き」を聞ける機会がある。ゴーストの囁きが聞けなくなった時が引退の時期なのだろうか?

著者紹介 広島大学大学院統合生命科学研究科(教授)

Published by 学会事務局 on 25 10月 2019

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 17 10月 2019

佐々木 建吾

2019年度生物工学奨励賞(斎藤賞)受賞者

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科

2019年10月9日~11日に韓国大邱広域市EXCO(展示コンベンションセンター)において韓国生物工学会(Korean Society of Biotechnology and Bioengineering; KSBB)の2019年秋季大会(2019 KSBB Fall Meeting and International Symposium)が開催された。日本生物工学会(The Society for Biotechnology, Japan; SBJ)からは、2019年度の学会賞受賞者である紀ノ岡正博先生(功績賞・阪大)、杉浦慎治先生(照井賞・産総研)と筆者(斎藤賞・神大)が招待され、講演を行った。

EXCO正面

大邱は韓国の南部にある都市で、ソウル・釜山に次ぐ第3の都市とされている。筆者は政治問題により減便したLCCを避けた結果、行きは金浦空港(帰りは仁川空港)を使用してソウルから高速鉄道KTXで大邱に向かわざるをえなかった。反日デモの中であったが、道中、特に問題はなかった。コンビニでは日本語表記の商品は隅に追いやられており、日本との関係が目立つものは避けられているように感じられた。

KSBBの秋季プログラムではさまざまな国の研究者が招待講演を行っていたが、中でも欧米に留学した韓国人研究者が多く目立っていた。彼らは流暢な英語をしゃべり、プレゼンテーションについては、実験結果もさることながら、明確なコンセプトをメインとして話すスタイルは欧米そのものであった。Plenary Lectureの6演題のうち筆者が聞けたのは、杉山 弘先生(京大)の「Chemical Biology of Nucleic Acids: DNA Origami and Artificial Genetic Switches(DNA配列を自由に設計した機能性ナノシステムの構築)」、Dr. Peter L. Goering(アメリカ食品医薬品局)の「A Regulatory Science Approach to Assess the Safety of Medical Devices Incorporating Nanotechnology(バイオマーカーの探索およびナノマテリアルによる評価)」、Prof. Young Chul Sung(POSTECH)の「Cancer immunotherapy & IL-7: the past, present & future(がん免疫療法とIL-7:過去、現在そして未来)」の3講演で、応用展開を見据えた韓国の方向性を垣間見ることができた。口演発表やポスターについては、バイオリファイナリー関連(合成生物工学、リグニン利用)に加えて、再生医療関連・ナノバイオテクノロジー関連の発表が多く、先にも記したように創造的な研究に対する高い意欲が感じられた。

初日には、昼食・夕食共に懇親会を催していただき、韓国料理を堪能させていただいた。何よりも現在の両国の緊張した状態にも関わらず、KSBBの先生方とは政治をジョークに変えてお酒を介して楽しく語らうことができ、対話による交流の重要さを痛感させられた。また、年配の先生方からは、我々new-generationが韓国と日本の新しい関係を築いていく、とのお話を頂き、感銘した。筆者としては野心的な韓国の研究者を参考にしつつ、国際交流の重要性を確認した旅となった。

最後に、KSBB訪問をご支援頂いたKSBB会長Hei Chan Lee先生、温かくお世話いただいたJong Wook Hong先生、ならびに日本生物工学会の事務局の方々、何よりも学術的国際交流に関する礎を築いていただいたKSBB-SBJの先生方に厚く御礼申し上げます。

後列左よりProf. Hei Chan Lee(KSBB会長), Prof. Jong Wook Hong, Prof. Hsien-Yeh Chen,

前列左より筆者, 紀ノ岡正博先生, 杉浦慎治先生, 林竜平先生(阪大)

Published by 部会:次世代アニマルセルインダストリー on 17 10月 2019

次世代アニマルセルインダストリー研究部会では、「優秀学生発表賞」を設けております。優秀学生発表賞は、将来を担う研究者の卵たち(高専生、学部生および大学院生)の意欲向上や自身の研究に対する更なる理解を促す動機づけを目的としています。

本年度は、第71回日本生物工学会大会で一般講演(口頭発表)を行った、大学院前期課程(修士)および大学院後期課程(博士)学生の発表(27名)に対し、部会員の先生方による厳正な審査を行い、以下の5名に優秀学生発表賞を授与いたしました。

受賞された皆様、おめでとうございます!さらなるご活躍と研究のご発展をお祈りいたします。

次世代アニマルセルインダストリー研究部会では、来年度の大会でも優秀学生発表賞を行う予定をしております。沢山のエントリーをお待ち致しております。

Published by 学会事務局 on 16 10月 2019

Published by 支部:関西 on 10 10月 2019

盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。

標記例会ならびに懇親会を下記のとおり開催いたしますので、多数のご参加をお待ちしております。

12:30~ 受付

13:30~14:30 見学会 沢の鶴醸造蔵「瑞宝蔵」 および 沢の鶴資料館

14:30~14:35 開会の辞 藤山 和仁(関西支部支部長・大阪大学生物工学国際交流センター)

14:35~15:15

「出芽酵母中心代謝の計測と応用」………松田 史生(大阪大学大学院 情報科学研究科)

中心代謝は出芽酵母の発酵能力など、生物によるものづくりを下支えしている生命の基本システムである。中心代謝経路を構成する代謝物、酵素、遺伝子の分子レベルでの理解をもとに、今後は、出芽酵母がエタノールを生産する理由といった中心代謝の動作原理を解明し、中心代謝機能を効率的に活用、改変する方法論を確立していく必要がある。これまで進めてきた出芽酵母中心代謝の代謝物濃度 (J. Biosci. Bioeng., (2015) 120, 280-286)、代謝フラックス (J. Biosci. Bioeng., (2015) 119, 117-120)、酵素タンパク質量 (J. Biosci. Bioeng., (2015) 120, 140-144)計測法の構築と、1遺伝子破壊株、2倍体実用酵母などの解析結果を紹介し、中心代謝を理解し、活用していくための工学的枠組みの重要性について議論したい。

15:15~15:55

「異分野連携による結晶化技術開発と大学発ベンチャー」………安達 宏昭(株式会社創晶)

創晶は、大阪大学発のバイオベンチャーとして2005年7月に起業した。電気工学とバイオ分野の異分野連携による独創的な発想から生まれた結晶化技術を活用し、タンパク質や医薬候補化合物である有機低分子の結晶化受託を事業の柱とし、創薬や生命科学の解明、製造工程における固化や精製など、主に産業界に必要とされる結晶化を支援してきた。近年は、ペプチドや核酸、抗体などの結晶化依頼も増えている。これまで結晶化しなかったサンプルの結晶化に数多く成功しているが、それはフェムト秒レーザーという特殊な光源を用いた結晶化技術が優れていることはもちろん、研究員のスキル向上と研ぎ澄まされた職人的な感覚が相まった結果であると認識している。当日は醗酵学と結晶学の共通点や相違点について、ご参加される方と議論できることを楽しみにしている。

15:55~16:05 休憩

16:05~16:50

「ヤンマー、沢の鶴による酒米プロジェクトの取組」………西向 賞雄(沢の鶴株式会社)

ヤンマー株式会社は、農業を持続可能な「食農産業」に発展させるため、米の育種から流通販売に一貫して取り組むトータルソリューションを展開することになり、これまで公的な農業試験場などが取り組んできた米の育種に参入した。また、この取り組みを「酒米」で行うことにした。「酒米」で良いとされる形質や特徴は遺伝的に、または米粒の大きさなどで判断できるが、実際に良い酒ができるかどうかは、日本酒を醸造して評価しなければならない。そこで、沢の鶴株式会社は酒米候補の醸造試験と評価を行い、2社共同の「酒米プロジェクト」に2016年春から取り組み始めた。ヤンマー株式会社の農業に密着した技術と沢の鶴株式会社の日本酒醸造技術を組み合わせ、新しい価値観の酒米を共同で開発する本取り組みについて紹介する。

17:00~18:30 懇親会

電車:阪神電気鉄道本線大石駅から徒歩10分

Published by 学会事務局 on 03 10月 2019

科学技術振興機構(JST)では、戦略的創造研究推進事業(ERATO)のテーマ候補・研究総括候補の募集を行っております。

本募集は、ERATO の研究領域(研究プロジェクト)および研究総括に関する選考の前段階である、研究動向調査や研究者調査の一環として、皆様から広く情報を提供いただくという趣旨のもと実施するものです。詳しくはJSTのホームページ(https://www.jst.go.jp/erato/application/index.html)をご参照ください。

Published by 支部:中部 on 03 10月 2019

日本生物工学会中部支部では、企業・アカデミック・学生を繋ぐ取り組みとして、セミナー・企業見学・懇親会をセットにした“CHUBU懇話会”を開催しています。第8回は「知の拠点 あいち」のご協力のもと、以下の日時・内容で開催いたします。

会員・学生の皆さま、奮ってご参加下さい。

<アクセス>

藤が丘」から東部丘陵線[リニモ]に乗り、「陶磁資料館南駅」下車

施設は駅北側に隣接しています。

自家用車も可

【受付】12:30~

【講演会】13:00~15:40

「あいちシンクロトロン光センターの紹介 ~各種測定事例も含めて~」

……砥綿 眞一(あいちシンクロトロン光センター)

「広角・小角X線散乱測定の紹介の紹介とデンプン構造解析への応用」

……杉山 信之(あいちシンクロトロン光センター)

「シンクロトロン光を利用した清酒酵母の育種」

……山本 晃司(あいち産業科学技術総合センター)

「X線小角散乱を用いたタンパク質の立体構造の解析」

……杉本 泰伸(名古屋大学シンクロトロン光研究センター)

「X線結晶解析を用いたcytochrome c oxidaseのプロトンポンピング機構の研究」

……島田 敦広(岐阜大学応用生物科学部)

【施設見学】15:40~16:40

(1)シンクロトロン光施設、(2)その他の計測機器について見学

【懇親会】18:00~20:00

藤ヶ丘までリニモで移動(会場は調整中)

Published by 部会:メタボロミクス on 30 9月 2019

オームサイエンスの一つとして注目されているメタボロミクスについて理解を深めていただき,実際にメタボロミクスを実施していただけるための技術の習得を目的として,今年も例年通り,下記講習会を開催させていただきます.昨年に引き続き,質量イメージング講習をメニューに加え,3日間の講習とします.

♦12月9日(月)(第1日)

イントロダクション(福崎):メタボロミクス概要

講義:GC/MSと多変量解析

♦12月10日(火)(第2日)

実習:GC/MSを用いたサンプル分析

実習:GC/MSデータの多変量解析 実習終了後,懇親会(予定)

♦12月11日(水)(第3日)

講義(新間):見えないものを見るイメージングMS

実習:イメージングMSを用いたサンプル分析

ラウンドテーブルディスカッション,総括

終了予定 17:00頃

1)メールのタイトルは,「2019メタボロミクス講習会参加希望(氏名@所属)」としてください.

2)本文中に,以下の項目を記載してください.

氏名,所属,現在の仕事,メタボロミクスを何に使いたいか?

3)申し込み先

福崎英一郎 (日本生物工学会メタボロミクス研究部会代表)

fukusaki[atmark]bio.eng.osaka-u.ac.jp

Published by 学会事務局 on 26 9月 2019

第72回日本生物工学会大会

実行委員長 中山 亨

第72回日本生物工学会大会は、2020年9月2日(水)~4日(金)に東北大学 川内キャンパス(仙台)にて開催します。つきましては、日本生物工学会大会にふさわしいシンポジウムを公募します。なお、シンポジウムは2日(水)の午後~4日(金)の午後まで、複数会場で一般講演と並行して実施する予定です。

会員各位におかれましては提案書に

1) 課題名(日本語によるシンポジウム、英語によるシンポジウムの別)

2) 開催の趣旨

3) 世話人名(連絡先)

4) 参加予定者数(講演者、参加者)

5) その他希望事項

をお書きいただき、2019年11月1日(金)~2019年12月27日(金)までの間に、メールにて下記宛までお申し込みください。

なお、シンポジウム世話人は、参加登録開始日の時点で本学会正会員である必要がありますので、ご注意ください。

会場数に限りがありますので、応募多数の場合には、生物工学に関連する「新たな研究領域の開拓」「生物工学の国際展開(英語によるシンポジウム)」「産学連携の推進」「地域社会への貢献」「SDGsに貢献する生物工学」「若手研究者主導の研究」「博士人材養成・教育の推進」などのコンセプトに沿った申請を優先的に採択させていただきます。また、類似した内容の提案については統合をお願いする場合がございますのでご承知おきください。

シンポジウムの開催時間は2時間を基本とさせていただきます。採択課題は上記1) から3) の項目を大会HPにて掲載させていただきます。研究部会からの申請であっても、採択において優先されるものではありません。基本的にシンポジウムの講演者への旅費、謝礼は実行委員会ではご用意できません。

上記趣旨をご理解の上ご応募頂きますようお願い申し上げます。

採択につきましては2月初旬にメールにてお知らせします。

【申込先】

東北大学大学院工学研究科

シンポジウム担当: 石丸 泰寛

E-mail:

【募集】

【選考の手続き】

■関連記事:【年次大会】シンポジウムの開催と運営に関する理事会方針

https://www.sbj.or.jp/meeting/meeting2010_sympo_board_policy.html

Published by 学会事務局 on 25 9月 2019

第71回日本生物工学会大会は盛会のうちに終了いたしました。

ご参加いただきました皆様、ご協力いただきました関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

第72回日本生物工学会大会は、2020年9月2日(水)~4日(金)に東北大学川内北キャンパスにて開催します。

皆様のご参加をお待ちしております。

Published by 学会事務局 on 25 9月 2019

生物工学会誌 第97巻 第9号

鈴木 健一朗

微生物分類学といえば、以前は分類学者だけの専門分野であった。しかし、今では細菌/アーキアの場合、16S rRNA遺伝子の塩基配列(以下16S rRNAと略す)を決定することにより、誰でも自分の分離した菌株の同定が客観的な基準でできるようになり、微生物学者に身近なものになった。16S rRNAが共通の物差しで分類体系が構築されているため、塩基配列に基づいて菌株を地図上にプロットすれば、その株の学名がわかるとともに、比較の対照にすべき近縁な菌も的確に選定できる。これには国際的なデータベースの利用環境と微生物株保存機関の整備が大いに貢献している。

しかし、異なる株を同一種と決定するハードルはまだ高い。解像度が高くない16S rRNAだけで種は決定できないため、1960年代から使われている染色体DNA交雑による類似度(DNA-DNAハイブリダイゼーション、DDH)が必要である。DDHで70%を種の境界とするという「コンセンサス」がいまだ基準になっている。そうなると、16S rRNAでどのくらい離れていたらDDHをせずに別種にできるかの基準も重要である。これは経験的に16S rRNAの類似度で97%以下とか98.7%以下とか言われている。DDHは、比較する菌株双方からDNAを抽出し、交雑反応を行うウェットな実験として行われてきたが、最近では、全ゲノム塩基配列(ドラフトゲノム)(WGS)の決定が安価で行えるようになり、それを用いてDDHをパソコン上(in silico)で行う方法も普及してきた。

そこで、2018年から国際原核生物分類委員会(ICSP)は、細菌とアーキアの新種の発表の際にはその基準株のWGSの決定をほぼ義務化した。すべての種の基準株のWGSがデータベース化されれば、分離株のWGSを決定するだけで種レベルの同定が可能となり、さらに機能性遺伝子の情報も利用できるようになるため、分類学だけでなく、応用微生物学にも大きく寄与することが期待される。分類学は学問であると同時に、コミュニケーションツールであることから、新技術の導入と命名のルールの調和がますます重要になってくる。

「国際原核生物命名規約」の改訂版が2019年1月に発行された1)。前の改訂が1990年なので、29年ぶりとなる。命名規約では国際微生物学会連合(IUMS)の公式誌『International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology(IJSEM)』への掲載のみを学名の正式発表としているので、そこでそのすべてが把握できる(2017年現在で約3000属17,000種)。命名規約では新種発表に際し、「生きた菌株」のみを種の分類学的基準(基準株= type strain)として指定し、微生物系統保存機関(カルチャーコレクション)へ寄託・公開することが規定されたため、標本、スケッチは不可となった。

さらに2000年からは、基準株の寄託は異なる国の複数の保存機関に行うよに厳格化された。これは生物多様性条約(CBD)による生物資源の国際移転が厳しくなっている現状への対応を見直す良い機会である。分類学は適切な生物資源の管理にとってもっとも基盤となるべき知識と技術のひとつであり、CBDにとっても重要な科学である。そのために、生物遺伝資源への適切なアクセスは研究成果を担保し、発展的に利用できる国際的に公平な学術環境の維持に必要である。分類学は世界共通であり、新種の発表には既知種との比較が不可欠である。生きた基準株へのアクセスの重要性はますます高まっている。

最近ではMALDI-TOF MSが微生物の迅速同定に利用され、そのためのデータベースも市販、あるいは公開されている。マイクロバイオームの解析もゲノムベースで体系化された分類学があるから可能となったと言うことができようこれらの新しい技術が新しい知見を蓄積し、相互評価することで微生物の分類学がますます意味のあるものになっていくことに期待したい。

1) Parker, C. T. et al. (Eds.): Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 69, S1 (2019).

著者紹介 東京農業大学応用生物科学部醸造科学科

Published by 学会事務局 on 25 9月 2019

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 部会:バイオインフォマティクス on 21 9月 2019

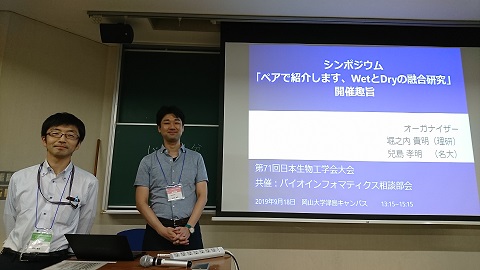

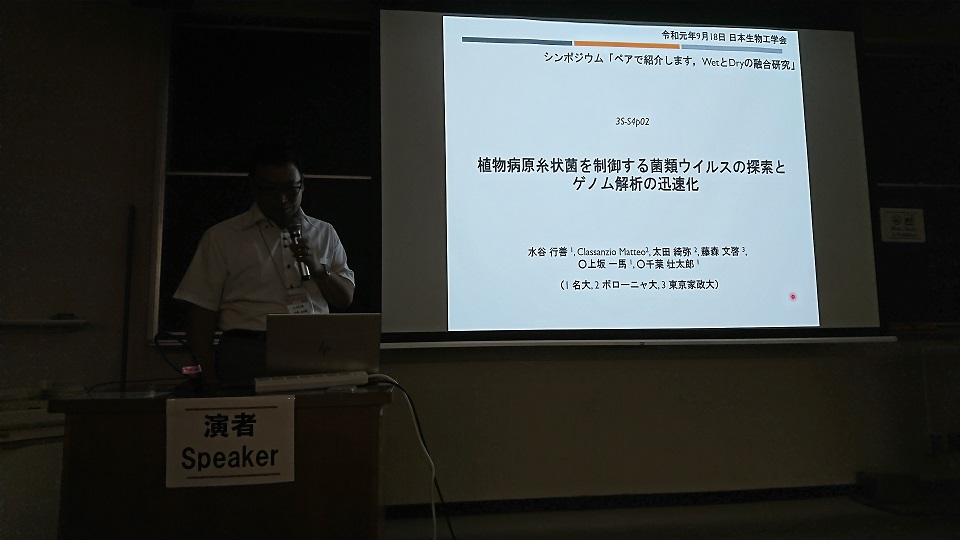

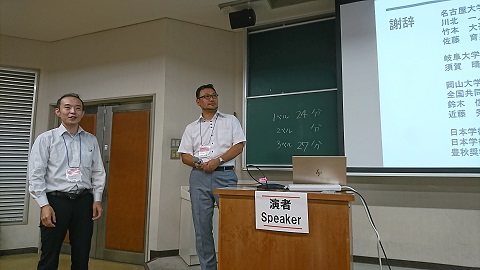

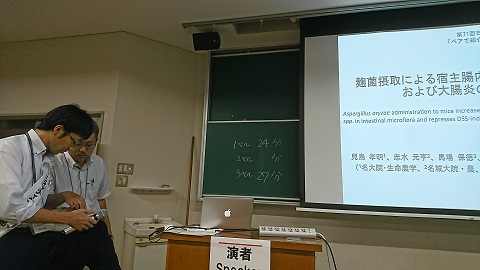

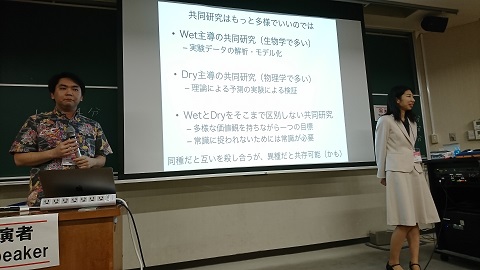

【開催報告】第71回日本生物工学会大会シンポジウム「ペアで紹介します、WetとDryの融合研究」

第71回日本生物工学会大会シンポジウムにて、部会から公募シンポジウムとして「ペアで紹介します、WetとDryの融合研究」(大会webページへのリンク)を開催しました。

今回のシンポジウムでは2人の講演者が1つの演題を発表するペアプレゼンテーションというユニークな方法を採用しました。各講演はリレー方式、対談(漫才?)方式などで行われ、研究内容のみならず共同研究の成立の経緯や、融合研究を成功させる秘訣などについて語っていただきました。

講演者の先生方による素晴らしいご講演により、大変素良いシンポジウムにすることができました。講演者の先生方、ならびに会場にお越しいただいた皆様に感謝申し上げます。

当日の様子

幹事会の堀之内と兒島がオーガナイザーを務めました。

講演1「植物病原糸状菌を制御する菌類ウイルスの探索とゲノム解析の迅速化」上坂一馬先生(名大)・千葉壮太郎先生(名大)

講演2「プロトン共役型オリゴペプチド輸送体の基質多選択性解析」伊藤圭祐先生(静岡県立大)・河合駿様(住友化学)

講演3「麹菌摂取による宿主腸内細菌叢の改善および大腸炎の緩和」兒島孝明先生(名大)・志水元亨先生(名城大)

講演4「集まると変わること:酵母のストレス応答、あるいは生物と物理の共同研究について」小田有沙先生(東大)・畠山哲央先生(東大)

会場の様子。最終的には立ち見が出るほどの盛況となりました。ご参加ありがとうございました。

Published by 学会事務局 on 17 9月 2019

Published by 部会:バイオインフォマティクス on 12 9月 2019

会は盛況のうちに終了しました。ご参加ありがとうございました。

この度バイオインフォマティクス相談部会は、第三回講演会を11/20に京都大学で開催する運びとなりました。今回は大規模計測技術とインフォマティクス、ならびにそれらの自動化をトピックとして、バイオ計測サイエンス研究部会との共催により開催いたします。講演会では、生物工学分野の内外でご活躍されている先生方をお招きしてご講演頂きます。

バイオインフォマティクス相談部会 第三回講演会

~大規模計測技術とインフォマティクスと自動化~

(共催:バイオ計測サイエンス研究部会)

概要

近年発展著しいシーケンシング技術やオミクス解析などの大規模計測を用いた研究遂行に際し、計測そのものとその後の情報解析とは不可分の関係にあります。一人の研究者がその両方に取り組む場合もありますが、独力での遂行には限界があり、Wet系研究者とDry系研究者、さらに生物学研究者と分析化学研究者など、複数の分野の協業が必須となります。その場合には文化の壁を超えたコミュニケーションが必要となります。そこで本講演会では、大規模計測技術を利活用して研究に取り組む気鋭の研究者を学会内外から招聘いたします。

また最近では、こうした大規模計測によって得られるデータの前処理や生物学的特徴の抽出をより迅速に行うために、機械学習などを駆使した解析の自動化の試みが盛んに行われています。さらに実験研究においても、多量のサンプルの処理や、手技の違いに由来するバイアスの回避、フェノタイピングデータなどの大規模計測などのための実験自動化の試みがなされるようになってきました。そこでWetおよびDryの両面で、大規模計測に関する実験自動化に取り組む研究者にもご講演いただくことにしました。

今回はバイオ計測サイエンス研究部会との共催行事として開催することで、より多彩な背景を持つ研究者を招聘いたします。最新の研究成果はもちろんのこと、Wet研究とDry解析をどのように組み合わせたり、異分野間で連携しているかの生の声などもお聞かせいただけるかと思います。是非この機会にお集まりいただき、交流の輪を広げる場としてご利用頂けますと幸いです。

プログラム ※敬称略

13:00-13:10 開会挨拶

13:10-13:40 講演1 江崎剛史(滋賀大・データサイエンス教育研究センター)

演題「ワークフロー型分析プラットフォームを用いたメタボロームデータの解析」

13:40-14:10 講演2 小野直亮(奈良先端大・データ駆動型サイエンス創造センター)

演題「分子畳み込みニューラルネットワークによるアルカロイド化合物の生合成経路の予測モデルの構築」

14:10-14:40 講演3 金澤慎司(島津製作所 / 阪大・情報科学研究科)

演題「AI等を活用した質量分析計のデータ解析自動化の取り組み」

休憩

15:00-15:30 講演4 岡橋伸幸(阪大・情報科学研究科)

演題「腸内細菌叢の網羅的代謝物解析」

15:30-16:00 講演5 三枝大輔(東北大・東北メディカルメガバンク機構)

演題「大規模メタボローム解析の基盤構築における自動化システム導入の意義」

休憩

16:20-16:50 講演6 堀之内貴明(理研・生命機能科学研究センター)

演題「全自動実験室進化システムと大規模計測を用いたストレス耐性大腸菌の育種」

16:50-17:20 講演7 武藤愛(奈良先端大・データ駆動型サイエンス創造センター)

演題「ハイスループット菌体アレイ作成ロボットを用いた、大腸菌遺伝子欠損株生育度の網羅的計測」

17:20-17:30 閉会挨拶

18:00-20:00 懇親会(北部食堂)

【実行委員】青木航(京都大学)

堀之内貴明(理化学研究所)

兒島孝明(名古屋大学)

蟹江慧(名古屋大学)

【問合せ先】理化学研究所 生命機能科学研究センター

堀之内貴明 E-mail:takaaki_horinouchi[at]riken.jp

バイオインフォマティクス相談部会第三回講演会は、バイオ計測サイエンス研究部会との共催行事として、2019年11月20日-に京都大学吉田キャンパスにて開催しました。今回は「大規模計測技術とインフォマティクスと自動化」と題し、生物工学分野の内外より関連分野の研究者を招聘してご講演いただきました。今回はアカデミア、ならびに企業の参加者が多く、当該分野への関心の高さが伺えました。

ご参加いただいた皆様、ならびに共催として企画にご協力くださったバイオ計測サイエンス研究部会の先生方にこの場を借りて御礼申し上げます。

当日の様子

開会挨拶

今回の講演会はトピックが3つあったので、各講演者の講演内容を表としてまとめました。

講演1 江崎剛史先生「ワークフロー型分析プラットフォームを用いたメタボロームデータの解析」

講演2 小野直亮先生「分子畳み込みニューラルネットワークによるアルカロイド化合物の生合成経路の予測モデルの構築」

講演3 金澤慎司先生「AI等を活用した質量分析計のデータ解析自動化の取り組み」

講演4 岡橋伸幸先生「腸内細菌叢の網羅的代謝物解析」

講演5 三枝大輔先生「大規模メタボローム解析の基盤構築における自動化システム導入の意義」

講演6 堀之内貴明先生 「全自動実験室進化システムと大規模計測を用いたストレス耐性大腸菌の育種」

講演7 武藤愛先生「ハイスループット菌体アレイ作成ロボットを用いた、大腸菌遺伝子欠損株生育度の網羅的計測」

会場の様子

集合写真

懇親会の様子。異分野交流の促進には欠かせません。

有志により二次会が開催され、さらなる異分野交流が行われました。ご参加ありがとうございました。

Published by 支部:西日本 on 10 9月 2019

日本生物工学会西日本支部では2019年度学生賞候補者の推薦募集をしております。下記の要領に従って優秀な学生の推薦をお願いいたします。

(1) 西日本支部地域内の大学の修士課程(博士前期課程),博士課程(博士後期課程)および高等専門学校専攻科の学生で生物工学会会員

(2) 生物工学会年次大会および支部講演会において口頭・ポスター発表した者もしくは本学会の和文・英文誌に論文を公表した者

Published by 学会事務局 on 09 9月 2019

お使いのRSSリーダーでJounral of Bioscience and Bioengineering(JBB)をフィード購読をされる場合は、以下のURLをご登録下さい。

https://rss.sciencedirect.com/publication/science/13891723

Published by 支部:東日本 on 06 9月 2019

日本生物工学会東日本支部は2016(平成28)年度より、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した、若手の東日本支部所属本会会員に対して、『日本生物工学会東日本支部長賞』を授与しています。

| 受賞年 | 受賞者(所属※) | |

|---|---|---|

| 第9回 | 2024年 (R.6) | 西川 洋平(産業技術総合研究所) |

| 第8回 | 2023年 (R.5) | 朱 博(東京工業大学) |

| 福永 圭佑(東京工業大学) | ||

| 第7回 | 2022年 (R.4) | 前田 義昌(筑波大学) |

| 堀之内 貴明(産業技術総合研究所) | ||

| 第6回 | 2021年 (R.3) | 田中 祐圭(東京工業大学) |

| 第5回 | 2020年 (R.2) | 高橋 将人(筑波大学) |

| 第4回 | 2019年 (R.1) | 羽城 周平(味の素株式会社) |

| 福谷 洋介(東京農工大学) | ||

| 中西 昭仁(東京工科大学) | ||

| 第3回 | 2018年 (H.30) | 山田千早(東京大学) |

| 第2回 | 2017年 (H.29) | 雜賀 あずさ(産業技術総合研究所) |

| 伊達 康博(理化学研究所) | ||

| 辻 雅晴(国立極地研究所) | ||

| 第1回 | 2016年 (H.28) | 大室 有紀(東京工業大学) |

| 亀谷 将史(東京工業大学) |

※所属については受賞当時の所属を掲載しています。

Published by 支部:東日本 on 06 9月 2019

【2019年度受賞者】

【関連記事】

【東日本支部】日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ

【東日本支部]第4回 日本生物工学会東日本支部長賞 受賞者決定

Published by 学会事務局 on 03 9月 2019

第71回日本生物工学会大会(2019年9月16~18日、岡山大学にて開催)では、以下3件の本部企画シンポジウムを開催しました。

日本の酒類の種類の輸出は量、金額ともに年々増加している。日本酒(SAKE)だけでなく、日本産のワイン、ビール、ウイスキーの品質向上のための技術開発や原料などの取り組みを続けている。その成果として、酒類は世界中で行われる酒類競技会で数々の賞に輝き、その実力が高く評価され、輸出額も大幅に伸張している。日本酒、日本ワインの固有品種の甲州なども地理的表示を取得し、世界を目指した日本の酒類についてのシンポジウムを開催したい。

このシンポジウムは、本学会の特徴である産学官の連携をさらに強化すること、また会長方針である「SDGsを念頭に置いた活動を強化する」に沿って、SDGsを軸に生物工学会として産学官で今後取り組むべき方向を提示したいと考える。なお、本シンポジウムは岡山大学からの協賛をいただいた上で、一般の聴講者も一定数受入れたいと考えている。シンポジウム前半では国内の一流の有識者による講演、後半ではパネルディスカッションを開催して、議論を通して生物工学技術の活用・貢献について考える機会とし、最終的にSDGsを軸とした社会実装に繋がる産学連携技術交流のきっかけとなることを目的とする。

共催:岡山大学

幅広い生物の能力を生物工学的な手法で発揮させ、新たな価値創造につなげることが強く期待されている。また新たな測定手法の開発が新たな価値創造につながる。本セッションでは、培養技術、計測技術に焦点を当て、国内スタートアップ企業を中心にご紹介頂く。最先端の技術開発とその展開に関するディスカッションは幅広い事業展開を通じた商業的発展に向け、産学連携を介した公益につながることが期待される。

Published by 支部:東日本 on 02 9月 2019

日本生物工学会東日本支部は2016(平成28)年度より、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した、若手の東日本支部所属本会会員に対して、『日本生物工学会東日本支部長賞』を授与しています。 2019年度は書類審査ならびに口頭発表形式の二次審査を行い、以下の三名に『日本生物工学会東日本支部長賞』を授賞いたしました。(2019.8.30)

羽城 周平 氏

福谷 洋介 氏

中西 昭仁 氏

♦関連記事:

Published by 学会事務局 on 28 8月 2019

| 開催日 | 開催場所 | 詳細 |

|---|---|---|

| 第29回 2024/5/23 | 早稲田大学 リサーチイノベーションセンター オンライン | ►開催案内 ⇒報告 |

| 第28回 2023/5/30 | 千里ライフサイエンスセンター 山村雄一ライフホール | ►開催案内 ⇒報告 |

| 第27回 2022/5/24 | 日本生物工学会事務局を拠点とするオンライン | ►開催案内 ⇒報告 |

| 第26回 2021/5/25 | 日本生物工学会事務局を拠点とするオンライン | ►開催案内 ⇒報告 |

| 【開催中止】 第25回 | ►開催案内 | |

| 第24回 2019/5/23 | 千里ライフサイエンスセンター会議室 | ►開催案内 ⇒報告 |

| 第23回 2018/5/24 | 東京農業大学アカデミアセンター横井講堂 | ►開催案内 ⇒報告 |

| 第22回 2017/5/25 | 千里ライフサイエンスセンター会議室 | ►開催案内 ⇒報告 |

| 第21回 2016/5/19 | 東京大学 伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール | ►開催案内 ⇒報告 |

| 第20回 2015/5/21 | 千里ライフサイエンスセンター会議室 | ►開催案内 ⇒報告 |

| 第19回 2014/5/21 | サントリーホールブルーローズ | ►開催案内 ⇒報告 |

| 第18回 2013/5/24 | 千里ライフサイエンスセンター会議室 | ►開催案内 |

| 第17回 2012/5/25 | 千里ライフサイエンスセンター会議室 | ►開催案内 |

| 第16回 2011/5/27 | サントリーホールブルーローズ | ►開催案内 |

| 第15回 2010/5/28 | 千里ライフサイエンスセンター会議室 | ►開催案内 |

| 第14回 2009/5/29 | 千里ライフサイエンスセンター会議室 | ►開催案内 |

Published by 学会事務局 on 27 8月 2019

第71回日本生物工学会大会の初日(2019年9月16日)に2019年度学会賞の授賞式が開催されます。 授賞式の後に、生物工学功労賞、生物工学賞、生物工学功績賞、生物工学技術賞の受賞講演が行われます。また、生物工学奨励賞(江田賞・斎藤賞・照井賞)および、生物工学アジア若手賞の受賞講演は、同日午後に行われる予定です。

【日時】2019年9月16日(月)9:00~9:50

【会場】岡山大学 創立50周年記念館(金光ホール)

9:00~9:05 会長挨拶

9:05~9:10 韓国生物工学会(KSBB)会長挨拶

9:10~9:20 名誉会員、功労会員推戴

9:20~9:50 各賞授賞式

《生物工学功労賞,生物工学賞,生物工学功績賞,生物工学技術賞》

日時:2019年9月16日(月)9:55~11:30

会場:岡山大学 津島キャンパス K会場(創立50周年記念館・金光ホール)

《生物工学奨励賞(江田賞)》

日時:2019年9月16日(月)13:30~13:50

会場:岡山大学 津島キャンパス I会場(一般教育D棟3階 D34)

《生物工学奨励賞(斎藤賞)》

日時:2019年9月16日(月)13:30~13:50

会場:岡山大学 津島キャンパス E会場(一般教育D棟1階 D12)

《生物工学奨励賞(照井賞)》

日時:2019年9月16日(月)13:30~13:50

会場:岡山大学 津島キャンパス J 会場(一般教育E棟2階 E23)

《生物工学アジア若手賞》

日時:2019年9月16日(月)13:30~13:50

会場:岡山大学 津島キャンパス G会場(一般教育D棟2階 D25)

♦関連記事:【学会賞】2019年度学会賞受賞者決定のお知らせ

Published by 学会事務局 on 23 8月 2019

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 23 8月 2019

生物工学会誌 第97巻 第8号

西村 顕

今、米国でクラフトサケが人気なのはご存じでしょうか?クラフトサケとは、現地の小さなサケ・ブリュワリーで醸造される日本酒のことで、2018年にニューヨーク州で初めて開設された“Brooklyn Kura(ブルックリンクラ)”で醸造された日本酒は、現地の日本酒ソムリエたちに絶賛されました。米国内には多くの小規模な蒸留所やビール醸造所があります。一方、サケ・ブリュワリーは、Brooklyn Kura を含めて約15か所と少ないのですが、今後参入者が増加すると言われており、クラフトサケがブームになりつつあります。また、米国のみならず世界中で、日本酒の品質・味わいに対する評価は高く、その特異的な醸造技術にも熱い視線が注がれています。

日本生物工学会には賛助会員として多くの発酵・醸造関係の企業が属しています。筆者も大学卒業以来36年にわたり日本酒メーカーに勤務し、現在は、研究部門から離れて経営企画部門にいますが、企業生活の半分を研究開発部門で過ごしました。冒頭に述べた米国での日本酒醸造への熱い視線は、元技術者(研究者)として喜ばしいとともに、世界に発信できる現状の日本酒に関する技術的側面の研究成果が少ないことが気がかりです。

「清酒醸造の歴史は、たゆまない技術革新の歴史」と先輩諸氏から教えられてきました。室町時代の「菩提もと(乳酸発酵の利用)」や「火入れと呼ばれる低温熱殺菌技術(pasteurization)」、江戸時代の「寒造り」、明治時代の「速醸もと」、大正・昭和時代の「醸造協会酵母」の整備、「四季醸造工場」の建設、「連続蒸米機」「大型製麹機」「自動圧搾機」などの開発、昭和から平成にかけては、「生酒劣化防止技術」「高香気生産性酵母」の育種、「発酵制御技術」「麹菌の機能」や「清酒酵母の高発酵能」の遺伝子レベルでの解析など、まさしく技術革新の歴史でした。技術革新のたびに、日本酒の品質が向上し、おいしくなり、さらに安心・安全が付加され、大いに愛され消費されてきました。

しかし、平成から令和に時代がかわるとき、日本酒の現状には寂しいものがあります。30年近く毎年消費量が減少し、日本酒業界全体が疲弊しつつあります。消費が減少した要因は多々ありますが、本学会に席を置き、業界で長く仕事をしてきた筆者には、世界に発信できる最近の日本酒に関する革新的な技術開発、研究成果の少なさが一因ではないかと感じています。

筆者が、研究開発部門のリーダーでいたころ、部下に以下のような言葉(ある本の引用だと思いますが、書名は忘れました)を贈っています。「普通は、研究が進展するにつれ問題が整理され、わかったこととこれから検討すべき点がはっきりしてくる。にもかかわらず、問題が徐々に複雑になる場合は、テーマの筋が良くないか、研究の進め方が良くないかのいずれかだ。良い研究テーマは、どこかすっきりした美しさ、簡明さを秘めている。進め方についても、複雑になるよりも、簡明になっていく方向を選択したほうがいい。さらに重要な要件として、テーマの懐の深さがある。アイデア自身のフレキシビリティ、展開が多様となる可能性を秘めたテーマが面白い。何を美しいと感じ、何を簡明だと受け止めるか、何を懐が深いと思うか、そこに研究者のセンスが問われる。テーマの良否は、そのテーマを考え出した研究者のセンスと切り離しては考えられない。自分のテーマの素性の良否を冷静に問う姿勢を持った研究者は、自分の研究を冷静に見つめることができる。」(これらの言葉が、少しでも若手研究者の一助となれば幸いです)

最後に、令和時代には、本学会の醸造(特に、日本酒)にかかわる技術者、研究者が発奮し、世界に発信できる研究成果を生み出し、そして、日本酒産業を活気づけてくれることを期待しています。

著者紹介 白鶴酒造株式会社(取締役執行役員 経営企画室長 兼 商品開発本部長

Published by 支部:中部 on 23 8月 2019

Published by 支部:中部 on 23 8月 2019

【主催】岐阜大学 応用生物科学部(岐阜大学70周年記念事業)

【共催】日本生物工学会 中部支部

《特別講演》

《研究講演》

《ポスターセッション》

準備の都合上、講演会および懇親会への参加を希望される方は、9月2日(月)までにシンポジウム公式サイトの申込フォーム(https://gifubread.info/wpx/)からお申し込みください。

岐阜大学応用生物科学部応用生命科学課程 橋本美涼

Tel:058-293-2916(直通) E-mail

Published by 支部:北日本 on 22 8月 2019

本企画は盛会のうちに終了いたしました。多くのご参加どうもありがとうございました。

10:00~12:00 学生ポスターセッション@フロンティア棟1階エントランスホール

昼食 (役員会議)

13:20-13:25

開会の辞………松本 謙一郎(生物工学会北日本支部副支部長/北海道大学工学研究院応用化学部門)

13:25-13:55

「下水道の現状と未来像」

………………佐藤 久(北海道大学工学研究院環境創生工学部門 教授)

13:55-14:25

「余剰汚泥を活用した下排水からのバイオプラスチック生産への挑戦」

………………井上 大介(大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻 准教授)

休憩

14:40-15:10

「未利用資源の海藻を原料としたバイオプラスチックの微生物合成を目指して」

………………山田 美和(岩手大学農学部応用生物化学科 准教授)

15:10-15:40

「バイオマス利活用の現場からの課題」

………………石井 一英(北海道大学大学院工学研究院環境創生工学部門 教授)

休憩

15:55-16:20

飛翔賞受賞記念講演「情報科学と進化工学を組み合わせた分子認識タンパク質創出プロセスの開発」

………………伊藤 智之(東北大学工学研究科バイオ工学専攻 博士後期課程)

16:20-16:45

北日本支部賞受賞記念講演 「糖尿病性腎症の治療 -微生物酵素工学からのアプローチ-」

………………及川 大樹(東北大学工学研究科バイオ工学専攻 博士後期課程)

16:45~16:50

閉会の辞………魚住 信之(生物工学会北日本支部支部長 東北大学大学院工学研究科バイオ工学専攻)

17:40~ 懇親会(会場未定)

〇ポスター発表

ポスター発表ご希望の方は、メールにて下記担当者宛にタイトル・著者リストをお送りください。ポスター発表は、シンポジウムのテーマとは関係なく、広い意味での生物工学的内容を含む研究を発表頂けます。要旨の提出は不要です。発表者は生物工学会の会員である必要はありません。英語でのポスター発表も可能です。

Published by 学会事務局 on 20 8月 2019

<第一部:公開セミナー>

14:00~16:00 「生命誕生の神秘:生物工学者の考える大胆な仮説」

進行役:中村 史(産総研・バイオメディカル研究部門)、神谷 典穂(九州大学大学院・未来化セ)

「科学と認識の間:自然科学だけでは生命現象の完全な把握はできない・人工知能による再整理」

…三宅 淳(大阪大学・国際医工情報センター)

「生命と物質のインターフェース」

…堀 克敏(名古屋大学大学院・研究部会長)

「秩序と無秩序の間で、何かが起こった?」

…高木 昌宏(北陸先端科学技術大学 マテリアルサイエンス研究科)

<第二部>(非公開・部会委員及び事前登録者のみ)

16:30~18:00 「創造的研究:生物工学温故知新」(全員参加)

進行役:座古 保(愛媛大学大学院・理工)

コメンテーター:三宅 淳、堀 克敏、高木 昌宏

<第三部:活動方針検討会>(非公開)

20:00~22:00

進行役:堀 克敏(名古屋大学大学院)

・次年度研究部会の運営方針

・その他

Published by 支部:九州 on 16 8月 2019

10:00~10:20

「糀産業について」

……浅利 良得(有限会社糀屋本店 糀師)