Published by 学会事務局 on 22 3月 2022

日時:2022年5月24日(火)14時40分~17

場所:日本生物工学会事務局を拠点とするオンライン

参加費:無料(事前登録制。非会員の方は会員の紹介が必要です。)

申込締切:2022年5月19日(木)正午 ⇒ 5月23日(月)正午(延長しました)

注)申し込まれた方には、5月19日(木)にZoomミーティング情報をお知らせします。

プログラム

(司会:本多 裕之)

- 14:40~14:45 開会の挨拶………………福﨑 英一郎

- 14:45~15:45 講演1「ゲノム編集技術により機能性成分を向上させたトマトの開発と社会実装」

……江面 浩(筑波大学)

ライフサイエンス分野でゲノム編集技術の利用が加速している。作物改良への利用もその 1 つである。主要穀物やトマトなど重要育種形質発現の分子機構研究が進んでいる品目で利用拡大が予想される。我々は、ヒトの健康増進に貢献する機能性成分として注目されている γ- アミノ酪酸(GABA)に注目し、CRISPR/Cas9 技術を活用して、GABA を高蓄積するトマトの開発に成功した。本講演ではゲノム編集食品の国への届出で第1号になったGABA高蓄積トマトについて、開発の背景と実際、国への届出、上市の取組みを紹介する。

(座長:竹山 春子)

- 15:45~15:55 休憩

- 15:55~16:55 講演2「分子・細胞のライブイメージングからバイオDXへ」

……岡田 康志(理化学研究所)

光学顕微鏡技術の進展は目覚ましく、生きた細胞の中でタンパク質分子が機能する様子を一分子レベルで可視化することすら可能となった。こうして観察される細胞・分子の振る舞いは、遺伝子の発現によってプログラムされている筈である。一方、遺伝子の発現は、一細胞レベルでの網羅的解析が実現している。では、光学顕微鏡で得られるリッチな画像情報と遺伝子発現パタンの間にはどのような相関があるのか。高次元かつ異なるモダリティの情報の相関の解析は人間の直観を越えており、AI の活用が期待される。

(座長:吉野 知子)

- 16:55~17:00 閉会の挨拶………………青柳 秀紀

♦ 関連記事:【事務局より】2022年度総会および関連行事のお知らせ

学会行事

Published by 学会事務局 on 22 3月 2022

総会およびその後の諸行事を下記のとおり開催いたします。新型コロナウイルス感染症拡大のため、本年も、オンラインでの開催とさせていただきます。

2022年度総会

日時:2022年5月24日(火)13時~ 14時20分

場所:日本生物工学会事務局を拠点とするオンライン会議

次第:

- 会長挨拶

- 2021年度事業報告

- 2021年度決算報告・2021年度監査報告

- 功労会員の推戴

- 学生会員における大学卒業,大学院修了後会費の優遇措置について

- 2022年度事業計画

- 2022年度予算

第27回生物工学懇話会

日時:2022年5月24日(火)14時40分~17時

場所:日本生物工学会事務局を拠点とするオンライン会議

参加費:無料(事前登録制。非会員の方は会員の紹介が必要です。)

⇒詳しくはこちら

プログラム:

- 14:40~14:45

開会の挨拶………福﨑 英一郎

- 14:45~15:45

講演1「ゲノム編集技術により機能性成分を向上させたトマトの開発と社会実装」

……江面 浩(筑波大学)

- 15:45~15:55 休憩

- 15:55~16:55

講演2「分子・細胞のライブイメージングからバイオDXへ」

…… 岡田 康志(理化学研究所)

- 16:55~17:00

閉会の挨拶………青柳 秀紀

懇親会

本年の懇親会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止させていただきます。

ご了承ください。

学会行事

Published by 学会事務局 on 09 3月 2022

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 133, No. 4(2022年4月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

- 会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合:

⇒詳しくはこちら

- 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合:

Webフォーム(日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 部会:非線形バイオシステム on 04 3月 2022

- 開催日時:2022年3月29日(火)14:30~17:30

- 開催方法:Zoomオンライン

- 参加費:無料

- 開催趣旨:

本研究会では、多様な観点から「非線形バイオシステム」に携わる機会を参加者に提供し、新たな研究課題や共同研究の芽が生まれることを目指している。近年、人工知能、量子生物学など新しい学問の潮流が生まれている。一方で、2022年はオミクロン株感染拡大による全国的なまん延防止等重点措置が発令される一方で、3回目のmRNAワクチン接種が始まっている。

そこで本研究部会では、今年度第2回セミナーにおいて「多様な生命現象に潜む非線形性」について討論するとともに、令和3年度をまとめたい。

- プログラム:

<第一部:公開セミナー>

14:30~15:20

「バイオインターフェースから非線形バイオへ(仮題)」

…堀 克敏(名古屋大学大学院工学研究科)

15:20~16:10

「バイオメカニクス:分子から細胞まで」

…中村 史(産業技術総合研究所 細胞分子工学研究部門)

16:10~17:00

「バイオシステムにおける混沌と秩序について」

…髙木 昌宏(北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス系)

<第二部:総合討論>

♦座長:田丸 浩(三重大学大学院生物資源学研究科)

17:10~17:30

「非線形バイオシステム研究部会の展望」

<第三部:活動方針検討会>(非公開)

18:00~20:00

♦進行役:田丸 浩(三重大学大学院・研究部会長)

・今後と次年度研究部会の運営方針

・その他

- 申込方法:

参加をご希望の方は2022年3月18日(金)までに、下記までメールにてお申し込みください。

お名前(フルネーム)とご所属の明記をお願い致します。お申し込みをもちまして、非公開部の内容の守秘義務にご了承頂いたものと致します。

- 申込先:

三重大大学院・研究部会長 田丸 浩

E-mail:

⇒非線形バイオシステム研究部会Topへ

♦関連記事:

学会行事

Published by 学会事務局 on 03 3月 2022

学会行事

Published by 学会事務局 on 03 3月 2022

学会行事

Published by 学会事務局 on 03 3月 2022

学会行事

Published by 学会事務局 on 02 3月 2022

日本生物工学会創立100周年記念事業の一つとして、特に企業等にて実際に培養に関わっている方、これから実際に培養に関わりたい方で、培養工学を学び直したい会員を主な対象に、オンラインにて教育セミナー 「培養技術勉強会」を開催しました。

- 2022年 教育セミナー「培養技術勉強会」

第1回:2022年3月15日(火)13:00~17:00

第2回:2022年5月17日(火)13:00~17:00

第3回:2022年8月30日(火)13:00~17:00

第4回:2022年10月5日(水)13:00~17:00

第5回:2022年12月6日(火)13:00~17:00

- 2021年 教育セミナー「培養技術勉強会」

第1回:2021年3月9日(火)14:00~17:00

第2回:2021年6月9日(水)13:00~16:00

第3回:2021年8月3日(火)13:00~16:00

第4回:2021年11月26日(金)13:00~16:00

►産学連携活動Topへ

►培養技術研究部会Topへ

産学連携活動

Published by 学会事務局 on 25 2月 2022

生物工学会誌第100巻第2号(2022年2月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第100巻第2号

第99巻からは、J-STAGEでの公開に合わせて、「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 2月 2022

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 133, No. 3(2022年3月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

- 会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合:

⇒詳しくはこちら

- 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合:

Webフォーム(日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 2月 2022

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

►生物工学会誌Top

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 2月 2022

生物工学会誌 第100巻 第2号

東 雅之

大阪市立大学工学研究科の東です。所属につきましては現在大阪府立大学との統合の準備を進めており、2022年4月には大阪公立大学として開学予定です。実現すれば学生数約1万6千人規模の公立総合大学となります。新大学におきましても引き続きご指導よろしくお願い致します。巻頭言のお話を頂き、大学の小さな研究室で長年研究しているだけですので躊躇しましたが、稀にはそのような立場からの話があっても良いかと開き直りお引き受けさせていただきました。

これまでの一会員としての日本生物工学会での活動を振り返りますと、年次大会を研究室の主要な発表の場として利用し、学生さんには研究室所属期間中に少なくとも1回は発表するように指導しています。今はコロナ禍ということで懇親会は開催されていませんが、醸造メーカーなどで開催される醗酵学懇話会に毎年学生さんを連れて行き、お酒を飲みながら楽しんできました。『生物工学会誌』のバイオミディアにも長年お世話になっており、大学院講義での学生の調査発表に利用しています。また、JABEE特別部会や研究部会において諸先生方と交流させていただき、年会費11,000円で十分元をとり楽しんでいます(小研究室なのであまり他学会に浮気できないという事情もあります)。関西地区では発酵(生物工学)野球大会が行われ、学会でお馴染みの大学関係者の皆様とも交流させていただいています。台風やコロナ禍の影響でしばらく開催できず、直近の大会で優勝してから長年優勝カップを研究室に置いています。再開を楽しみにしています。

少し研究室の話にも踏み込みますと、運営資金は毎年の悩みで、大型資金は難関ですので、小口資金を複数集めながらの運営で何とか凌ぐことを長年続け、修士課程の学生さんを中心に研究を回しています。研究室では微生物の細胞表層構造に着目し、それらの改変による工学的応用を目指しています。最近では、酵母の表層に化学修飾を加えた機能性材料を開発し1)、その応用を目論んでいます。それに関連してということもありますが、毎週行われる雑誌会でリチウム硫黄電池に酵母を活用するという論文の紹介がありました2)。リチウム硫黄電池は二次電池であるリチウムイオン電池の後継として注目を集めています。負極と正極に各々金属リチウムと硫黄を利用するリチウム硫黄電池は、大容量かつ低コストという面で期待される一方で、多硫化リチウムが電解液に溶け出し電池寿命が短くなるという課題があります。その解決に向けて、マンガンを吸着させた酵母を水熱・焼成処理し炭化して、セパレータのコーティング剤に活用しようとする内容でした。まだ検討段階の内容ですが、酵母を炭素の殻にして最新の二次電池に利用しようという発想が、酵母=エタノール発酵のイメージから抜け出せない人間には新鮮でした。対象を大きくは変えずに視点を変えて新たな土俵を見いだすやり方は、小研究室にとっては必須の作戦で、もっと頭を柔軟にということを考えさせられました。優秀な学生さんのお陰です。研究室の安定した運営、特に修士課程の学生さんが中心の研究室では、研究に魅力を感じている学生さんが集まってくれる研究室の空気感の維持が何よりも重要と思っています。当たり前のようで難しいところです。

学会においても、集まってみたくなる、少し楽しみにしているような空気感のある活動があると思います。国内の学会で会員減が続く中で、個人的には、忙しい中でも会員を継続する一線と思います。その辺りを大切にすることで、学会をうまく活用する仲間が増え、お酒好きの仲間ももっと増え、日本生物工学会が益々活性化することを祈願しています。

1) Ojima, Y. et al.: Sci. Rep., 9, 225 (2019).

2) Feng, G. et al.: J. Alloys Compd., 817, 152723 (2020).

著者紹介 大阪市立大学大学院工学研究科(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 22 2月 2022

SBJシンポジウムは、日本生物工学会がカバーする広い科学技術・教育分野について、産官学の連携を深め、さらにはアジアをはじめとした諸外国の情報や動向について討議することを目的として、日本生物工学会創立100周年に向けてスタートしました。

今回は、創立100周年開催年のSBJシンポジウムであることも踏まえ、これからの100年にむけて生物工学の新たな潮流をつくる(考える)契機となるシンポジウムを企画しました。基礎的な知見や現象を、応用や産業化につなげるためには、セレンディビティー(ひらめき)とチャレンジ(挑戦、実行)が必要です(生物工学会にはその土壌があります)。生物工学が果たす役割の大きい食、環境・エネルギー、医療などの分野において、セレンディビティーとチャレンジにより新たな潮流や分野を生み出す、研究・開発を推進している産、官、学の研究者・技術者にご講演いただき、未来の生物工学の新たな潮流について皆様と一緒に考えたいと思います。

最後まで御視聴頂き、活発な議論へと繋げて頂ければ幸いに存じます。

- 日時:2022年5月25日(水)9:50~17:30(予定)

- 開催形式:オンライン開催

【主催】公益社団法人 日本生物工学会

【後援】一般財団法人 バイオインダストリー協会、公益社団法人 日本農芸化学会

公益社団法人 化学工学会

プログラム

- 9:50~10:00 開会の辞……福﨑 英一郎(大阪大学)

- 10:00~10:45

<基調講演>

生物工学における偶然と必然

…………髙木 昌宏(北陸先端科学技術大学院大学)

- 10:45~11:30

<招待講演>

細胞シートを用いた再生医療の事業化を目指して

………… 橋本 せつ子(セルシード)

- 11:30~12:10

細胞製造性に基づく技術開発と再生医療の産業化

…………紀ノ岡 正博(大阪大学)

12:10~13:10 昼休み

- 13:10~13:50

培地、成長因子等の再生医療への展開

…………広瀬 健(味の素株式会社)

- 13:50~14:30

次世代のメタボロミクス技術の開発と生物工学的展開

…………馬場 健史(九州大学)

- 14:30~15:10

結晶を見分けるバイオセンシング技術と「環境検査」「医療診断」への展開

…………黒田 章夫(広島大学)

- 15:10~15:30 休憩

- 15:30~16:00

ヒトゲノム大規模改変技術とその可能性

…………相澤 康則(東京工業大学/KISTEC)

- 16:00~16:30

分子システムの進化工学システムの進化

………… 梅野 太輔(早稲田大学)

- 16:30~17:00

機械学習を道先案内とした進化分子工学

………… 梅津 光央(東北大学)

- 17:00~17:25 総合討論

- 17:25~17:30 閉会の辞…… 青柳 秀紀(筑波大学)

参加費

会員(ご所属先が本会賛助・団体会員の方を含む):無料

後援団体会員:無料、学生:無料

非会員:3,000円(税込)

※参加費(要旨集代を含む)のお支払方法は、参加確認のメールでお知らせします。

申込方法

こちらのフォームよりお申し込みください。

※当日受付は行いません。必ず事前登録をお願い致します。

申込締切日: 2022年4月25日(月) ⇒ 4月28日(木)延長しました!(終了しました)

問い合わせ先

公益社団法人 日本生物工学会事務局 (吹田市山田丘2-1 大阪大学工学部内)

TEL: 06-6876-2731 FAX: 06-6879-2034

E-mail: (SBJシンポジウム担当)

学会行事

Published by 部会:培養技術 on 14 2月 2022

培養技術研究部会では、第2回セミナーとして、流加培養と分離精製にフォーカスし、勉強会を企画しました。

流加培養法は通気攪拌槽の他、流加用ポンプなど周辺機器の準備等が必要になり、回分培養と比べて、操作が煩雑になります。また、対象の培養系に応じて、流加制御の戦略や理論を理解し、適切な培養方法を選択し実践する必要があります。流加培養の理論と応用について理解を深めるため、関西大学の片倉先生に装置のセッティング方法や流加培養の物質収支モデルなどの基礎理論、ならびに、それらを活用した乳酸菌や混合培養の研究例をご紹介いただきます。

また、分離精製等のダウンストリーム工程は全体の製造コストの半分を占めると言われ、バイオプロセス全体のデザインや評価にとって重要です。ダウンストリーム工程の基礎および応用に関して、味の素株式会社で長年、研究開発に携われたご経験のある佐野技術士事務所代表の佐野千明先生をお招きし、アミノ酸製造技術の歴史の変遷を含め、アミノ酸製造プロセスにおける分離精製技術について、ご紹介いただきます。講演会後、講師の先生を交えた懇談会も企画しております。ぜひご参加ください。

⇒開催案内(PDF)はこちら

日時:2022年3月30日(水)13:30 ~ 17:30 (Zoom開催)

プログラム:

13:30~ 入室開始

14:00~15:00 講演1 流加培養の理論と実際

関西大学化学生命工学部 教授 片倉 啓雄 先生

15:00~16:00 講演2 アミノ酸工業生産における分離精製技術

佐野技術士事務所 代表 佐野千明 氏

【概要】生命の基幹物質であるアミノ酸は19世紀初頭に発見され、その後日本で工業生産が始まり、発酵法により最も生産規模が大きなバイオ製品へと成長した。今後、バイオものづくりとして期待される高機能バイオ素材やバイオプラスチック等工業化の基盤技術として、アミノ酸工業生産における分離精製の原理と技術を解説する。

16:00~ 技術懇談会(部会員限定)

参加資格:生物工学会の正会員・学生会員・賛助会員

参加費:無料

申込方法:下記のフォームから申し込みください。後日、事前資料や当日の会議リンクを登録アドレスにお送りします。

URL: https://forms.gle/kLVE5C4Vx3J11AaQ7 (締切:3月23日(水))

- 懇談会は部会員限定のイベントです。Zoomアドレスは前日までに部会員にお知らせしますのでご自由にご参加下さい。

- 部会員以外の方で懇談会に参加を希望される場合、3月23日(水)までにご入会下さい。

問合せ先: 関西大学 片倉啓雄 E-mail:

北見工業大学 小西正朗 E-mail:

(登録フォームが利用できない方はこちらにお申し込みください。)

►培養技術研究部会Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 09 2月 2022

2022年 教育セミナー「第1回培養技術勉強会」の申込受付を開始しました。当日受付は行いませんので必ず3月9日(水)までに事前登録をお願い致します。⇒詳しくはこちら

新着情報

Published by 支部:西日本 on 08 2月 2022

日本生物工学会西日本支部では、「第2回西日本支部若手研究者賞」の受賞候補者を募集しています。この賞は、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した優れた若手研究者の研究を奨励し、さらにステップアップしていただくことを目的とするものです。

⇒日本生物工学会 第2回西日本支部 若手研究者賞要綱

- 受賞要件

以下の4項目すべてに該当すること

1)生物工学分野において優れた成果をあげている日本生物工学会正会員、もしくは受賞時に正会員である者。

2)受賞年の4月1日での年齢が35歳以下であること、または博士の学位取得後8年以内であること。

3)西日本支部内(中国・四国9県内)の大学、公的研究機関もしくは民間企業等に在籍していること。

4)過去3年間に下記のいずれかの実績を有すること。

・日本生物工学会年次大会での口頭またはポスター発表

・日本生物工学会西日本支部講演会での口頭発表

・日本生物工学会英文誌J. Biosci. Bioeng. での論文発表

・日本生物工学会誌での論文発表または解説記事等の掲載

- 応募方法

1)自己推薦のみとします。

2)応募用紙 に必要事項を記載して、支部事務局宛に電子メールで送付してください。

に必要事項を記載して、支部事務局宛に電子メールで送付してください。

- 応募締切日:2022年

5月31日(火)⇒ 7月1日(金)延長しました!

- 提出・賞類送付先

公益社団法人 日本生物工学会西日本支部事務局

庶務幹事 大西 浩平

E-mail:

⇒西日本支部Topへ

支部活動,新着情報

Published by 支部:西日本 on 08 2月 2022

2021年度西日本支部学生賞の受賞者は、下記の3名(50音順)に決定致しました。

- 岡田 航輝(岡山大院・環境生命)

- 坂出 勇斗(鳥取大院・持社創生)

- 小原 未愛(鳥取大院・持社創生)

⇒西日本支部Topへ

支部活動,新着情報

Published by 学会事務局 on 08 2月 2022

新着情報

Published by 部会:次世代アニマルセルインダストリー on 04 2月 2022

次世代アニマルセルインダストリー研究部会 シンポジウム「バイオベンチャーの今を知り未来へつなぐ~動物細胞関連技術の実用化に向けて~」は大好評のうちに無事終了いたしました。⇒開催報告はこちら

本シンポジウムでは輝きを放って活動していらっしゃる日本のバイオベンチャーの皆様に自社の研究や技術をご紹介いただくとともに、コロナ禍で難しくなっておりますVCや様々な研究者と繋がりを構築し、各人の更なる知識の拡大と人脈の拡大を目的としております。会員の皆様におかれましても、ご興味を持っていただける内容になっているものと存じます。是非、産学官を含めお知り合いの皆様へもご紹介いただき多くの方々による闊達な質疑応答や議論が展開されることを期待しております。ご参加は下記記載のフォームよりお申し込みいただけますと幸いです。

大変お忙しい中で恐縮でございますが、まずはご予定いただきたく多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

【開催要項】

バイオベンチャーの今を知り未来へつなぐ~動物細胞関連技術の実用化に向けて~

- 開催日時: 2022年3月23日(水)13:00-17:00

- 主催: 公益社団法人日本生物工学会次世代アニマルセルインダストリー研究部会

- 共催: 化学工学会バイオ部会、日本動物細胞工学会

- 開催方式: オンライン(Zoomを予定)

- 参加費: 無料

- 講演スケジュール:

13:00-13:05 はじめに

13:05-14:00 「iPS細胞由来の免疫細胞を用いたがん治療剤の開発」

サイアス株式会社(https://thyas.co.jp)

代表取締役CEO/CTO 等 泰道 様

14:00-14:55 「培養肉の動向について」

インテグリカルチャー株式会社(https://integriculture.com)

取締役CTO 川島 一公 様

14:55-15:10 休憩

15:10-16:05 「ICH Q5A(R2)に対応するためのバイオインフォマティクス」

株式会社日本バイオデータ (http://nbiodata.com)

代表取締役社長 緒方 法親 様

16:05-17:00 「細胞から希望をつくる!バイオ3Dプリンタを用いた再生医療・新産業の創出~バイオベンチャーとしての10年の歩み~」

株式会社サイフューズ(https://www.cyfusebio.com)

代表取締役 秋枝 静香 様

17:00-17:05 さいごに

17:05-17:50 座談会(随時解散、最大17:45まで)

- 参加登録:

下記のGoogleフォームよりお申し込みください

https://forms.gle/5vj3fNytivVppCWt7

- 世話人:

岩井 良輔(岡山理科大学)

蟹江 慧(名古屋大学)

堀江 正信(京都大学)

山野 範子(大阪大学)

ご不明な点などありましたら、堀江まで(E-mail)ご連絡ください。

⇒次世代アニマルセルインダストリー研究部会Topへ

学会行事

Published by 部会:バイオインフォマティクス on 31 1月 2022

このたび日本生物工学会バイオインフォマティクス相談部会と未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会は共催行事として「大規模データとインフォマティクスが拓く未培養微生物研究」と題した講演会を開催予定する運びとなりました。

バイオインフォマティクス相談部会 第五回講演会

~大規模データとインフォマティクスが拓く未培養微生物研究~

(共催:未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会)

- 日時: 2022年3月7日(月)

- 会場: オンライン開催

- 会費: 無料

- 参加資格:どなたでもご参加いただけます

- 参加申込フォーム: 締め切りました(3/7 12:45)。多数のご登録ありがとうございました。

概要

自然界の微生物の99%以上は培養化されておらず、未利用のまま存在しています。これらの解明や利活用ができれば、医薬、環境、発酵、食品など様々な分野で多大な貢献が可能であり、今後の生物工学分野の発展の鍵といえます。そのため未培養微生物(微生物ダークマター)の、分離、培養や遺伝子資源の開拓などに関する新たな方法論や基盤技術の確立が求められています。そこで今年度は、未培養微生物分野において、大規模計測技術(オミクス解析や大規模イメージング解析)、実験自動化、ならびにそこから得られた大規模データを読み解くためのインフォマティクスを駆使して研究を進めている研究者を講師として学会内外から招聘します。最新の研究成果はもちろんのこと、Wet技術とDry解析をどのように組み合わせたり、異分野間で連携しているかの事例、研究現場ならではの“生の声”をご紹介いただき、講師と参加者間の情報交換や交流の機会を提供することを目的とします。当該分野の活性化に貢献できれば幸いです。

プログラム ※随時更新予定。

講演会 ※敬称略

13:00 開催挨拶

13:15 講演1:高橋 将人 (筑波大学)

演題: これまで気づかなかったフラスコスケールの振盪培養法の実態

13:45 講演2:小西 正朗 (北見工業大学)

演題: その培地、最適ですか?培地AIで読みとく微生物培地

14:30 講演3:野尻 秀昭 (東京大学)

演題: 新しい技術で環境汚染物質分解微生物群集を探索する

15:00 講演4:西川 洋平 (早稲田大学)

演題: 1細胞・1粒子レベルのゲノム情報から読み解く、環境細菌とファージの相互作用

15:45 講演5:黒岩 恵 (東京農工大学)

演題: 代謝ポテンシャル解析を用いたanammox細菌ー共在細菌群間の相互作用の推定

16:15 講演6:松井 求 (東京大学)

演題: 未培養微生物研究におけるバイオインフォマティクスの役割

情報交換会 ※講演者と参加者によるフリーディスカッション

17:00-18:00

【実行委員】(五十音順、敬称略)

青柳 秀紀(筑波大学)

蟹江 慧(名古屋大学)

兒島 孝明(名古屋大学)

堀之内 貴明(産業技術総合研究所)

【問合せ先】産業技術総合研究所 人工知能研究センター

堀之内貴明 E-mail:takaaki.horinouchi[at]aist.go.jp

⇒バイオインフォマティクス相談部会Topへ

開催報告

バイオインフォマティクス相談部会第五回講演会は、未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会との共催行事として、2022年3月7日にオンライン開催の形で実施しました。今回は未培養微生物分野の培養技術、計測技術、インフォマティクス題材とし、生物工学分野の内外より関連分野の研究者を招聘してご講演いただきました。

講演会に引き続き情報交換会(飲み会ではないディスカッション企画)では、たとえば「困ってい(いた)こと、データを取得するときに気を付けていること」など現場の研究者ならではの議論から、バイオインフォマティクスに対する期待まで様々な議論を交わすことができました。

ご講演下さった講師の先生方、ご参加いただいた皆様、ならびに共催として企画にご協力くださった未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会の先生方にこの場を借りて御礼申し上げます。

当日の様子

※掲載許諾済

※掲載許諾済

学会行事

Published by 学会事務局 on 31 1月 2022

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 133, No. 2(2022年2月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

- 会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合:

⇒詳しくはこちら

- 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合:

Webフォーム(日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 27 1月 2022

生物工学会誌のシリーズ企画『間違いから学ぶ実践統計解析』 (2016年94巻4号~2018年96巻2号 隔月掲載)および『続・間違いから学ぶ実践統計解析』(2019年4号~2021年2号 隔月掲載)が書籍になりました。

本書では、ありがちな統計解析の失敗の具体例を挙げてその解決法を解説し、解析手順を実行する簡単なRおよびPythonスクリプトやモジュールの活用を調べる方法を紹介しています。最後までたどり着くことを重視して読みやすい登場人物の会話形式にしていることから、統計解析の初心者にもおすすめの内容となっています。

⇒詳しくは近代科学社のサイトをご覧ください。

発行年月日:2021/12/17

判型:B5判・並製・モノクロ

ページ数:本文204頁

ISBN:978-4-7649-6030-5

目次

第1部 Rを使って統計解析を行おう

第1章 平均値にご注意を

1.1 計算はPC に任せる

1.2 データ処理事始め

1.3 データを読み解く

1.4 平均の話

1.5 平均値の比較

1.6 練習問題

第2章 正規分布を極める

2.1 正規分布って何?

2.2 正規性の確認

2.3 母平均の区間推定

2.4 練習問題

第3章 データの数はいくつ必要?

3.1 データ数の疑問

3.2 検出力検定

3.3 練習問題

第4章 平均の差の検定の使い方

4.1 検定とは

4.2 2群の平均の差の検定

4.3 練習問題

第5章 正しい統計記述とは?

5.1 統計法の記述

5.2 検定法の選択

5.3 対応のある2 群の平均の差の検定

5.4 練習問題

第6章 外れ値にご用心

6.1 データの正確さ

6.2 外れ値の判定

6.3 練習問題

第7章 多重比較って何?

7.1 t-検定は繰り返すべからず?

7.2 検定をくりかえすと? ? ?

7.3 分散分析

7.4 多重比較

7.5 練習問題

第8章 χ2 検定の使い方?

8.1 適合度検定.

8.2 独立性検定

8.3 ノンパラメトリックな手法

8.4 条件付確率(例題付)

第9章 相関と相関係数

9.1 相関がある? ない?

9.2 Spearman の順位相関係数

9.3 相関関係と因果関係

9.4 統計的感覚

9.5 練習問題

第10章 単回帰は難しい

10.1 回帰分析の落とし穴

10.2 決定係数

10.3 信頼区間

第11章 誤差の伝播

11.1 誤差のおさらい

11.2 誤差の伝播

11.3 少し進んだ話題

11.4 練習問題

第12章 直交表と重回帰分析

12.1 直交表

12.2 重回帰分析

12.3 練習問題.

第2部 Python でも統計解析を行えるようになろう

第13章 Python?

第14章 Python の文法分岐と繰り返し

14.1 条件分岐.

14.2 条件を満たす間の繰り返し

14.3 指定した回数の処理を繰り返す

14.4 実験のシミュレーション

第15章 Python による統計入門1

15.1 何故,Python で統計を?

15.2 Python を使う=モジュールを使う

15.3 pandas を使ってみる

15.4 NumPy .

15.5 Matplotlib

15.6 定番のt-検定

第16章 Python による統計入門2

16.1 χ2 検定

16.2 相関係数.

16.3 scikit-learn で単回帰分析

16.4 重回帰分析

16.5 ニューラルネットワーク

第17章 主成分分析その1,方法のおさらい

17.1 主成分分析=次元圧縮

17.2 データの準備

17.3 主成分,主成分得点(スコア)

17.4 主成分の解釈は文学的

17.5 寄与率

17.6 主成分負荷量

第18章 主成分分析その2,結果を解釈する

18.1 主成分分析の結果を解釈する

18.2 まずは寄与率

18.3 次は主成分スコアプロット

18.4 ようやくローディング

第19章 偽反復

19.1 偽反復とは

19.2 生命科学での偽反復

19.3 実験の検証方法

19.4 まとめ

第20章 階層クラスター分析はちょっときまぐれ

20.1 階層クラスター分析の基礎

20.2 Python で階層クラスター分析

20.3 距離関数と結合方法で結果が変わる

20.4 総合的に判断する

第21章 微妙な時のしきい値が肝心

21.1 しきい値をどう設定するのか?

21.2 相関係数の95 % 信頼区間を推定する 166

21.3 ヌル分布を推定する

21.4 サンプルサイズが小さいとややこしい 169

21.5 サンプルサイズが大きいときは本来の意味で 170

21.6 データベース検索

第22章 深層学習,すぐできます

22.1 チャレンジ深層学習!

22.2 画像を分類

22.3 衝撃の次元圧縮法

第3部 統計解析の基本を見直そう

第23章 p 値とサンプルサイズ

23.1 p 値はあくまで基準の一つ

23.2 対策1:ばらつきを小さくする

23.3 対策2:反復数を増やす

23.4 対策3:効果量を使う

23.5 対策4:サンプルサイズを推定する

第24章 統計処理の落とし穴

24.1 正規分布とは(再考)

24.2 正規分布の誤解

24.3 データの見方(再考)

24.4 基本統計量の利用

►その他の出版物Topへ

その他の出版物

Published by 学会事務局 on 27 1月 2022

日本生物工学会では、創立100周年記念事業の一環として、生物工学会誌のシリーズ企画『間違いから学ぶ実践統計解析』 (2016年94巻4号~2018年96巻2号 隔月掲載)および『続・間違いから学ぶ実践統計解析』(2019年4号~2021年2号 隔月掲載)を再編・加筆し、単行本として出版しました。⇒詳しくはこちら

新着情報

Published by 学会事務局 on 26 1月 2022

日本生物工学会では、2022年度の学会賞(生物工学賞・生物工学功績賞・生物工学功労賞・生物工学奨励賞・生物工学技術賞・生物工学若手賞《新設》・生物工学論文賞・生物工学アジア若手賞・生物工学アジア若手研究奨励賞・生物工学学生優秀賞)受賞候補者の推薦を募集しております。

- 授賞規程

.png) (2022年1月28日改正) および以下の推薦要領に従って、各賞にふさわしい候補者の推薦をお願いいたします。

(2022年1月28日改正) および以下の推薦要領に従って、各賞にふさわしい候補者の推薦をお願いいたします。

【推薦要領】

【推薦書類の提出先】公益社団法人日本生物工学会事務局 E-mail:

メールの件名は「(各賞名)推薦」としてください。

※生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の推薦書類は所属支部の支部長に電子メールにて提出して下さい。

各支部長の連絡先は支部活動のページをご参照ください。

【書類提出締切】2022年3月11日(金)

※生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の締切は、各支部で異なりますので、所属支部の支部長にお問い合わせください。

受賞候補者の方は、事務局から連絡があり次第、調書の提出をお願いいたします。

►学会賞Topへ

♦ 関連記事:

新着情報

Published by 学会事務局 on 26 1月 2022

日本生物工学会では、生物工学アジア若手賞、および生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award)の2022年度受賞候補者の推薦を募集しております。

生物工学アジア若手賞は、21世紀の人類社会の発展と地球環境の保全に必須である生物工学(バイオテクノロジー)の分野で顕著な研究業績をあげたアジアの若手研究者に授与されます。

生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award)は、元ユネスコバイオサイエンス部長であった故Edgar J. DaSilva博士のご寄付により創設されたもので微生物に関連するバイオテクノロジーの分野で、近い将来に顕著な研究業績をあげることが期待されるアジアの若手研究者に授与されます。

正会員におかれましては、推薦要領をご参照のうえ、各賞の趣旨にふさわしい優秀な若手研究者の推薦をよろしくお願いいたします。

推薦書類は、2022年3月11日(金)までにメールで学会事務局(学会賞担当: )宛に送付してください。

►学会賞Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 1月 2022

日本生物工学会では、2022年度研究部会の設置申請を募集しております。

研究部会の設置をご希望の方は、研究部会規程 に従って 研究部会設置申請書

に従って 研究部会設置申請書 を2022年2月24日(木)までに学会事務局宛()に提出してください。理事会で審議のうえ採否を決定し、申請代表者あてに審議結果を通知いたします。

を2022年2月24日(木)までに学会事務局宛()に提出してください。理事会で審議のうえ採否を決定し、申請代表者あてに審議結果を通知いたします。

研究部会設置申請に関しての注意点

日本生物工学会は、特定分野の研究集会に対して下記のとおり研究部会制度を設け運営費の一部を助成します。

2010年度から、第1種研究部会、第2種研究部会および若手研究会に対して理事会審議決定の補助金を付与するとともに、研究部会を学会運営の重要な柱と位置づけています。

理事会では研究部会活動の活性化を目的に、適切な成果発表の方法や場の確保、開かれて 活力ある研究部会をめざした制度の改革について議論し、2016年に研究部会の存続期間などを含めた研究部会規程の見直しを行いました。

2022年度におきましては、申請に際して以下の点にご留意をお願いします。

- 研究部会の存続期間について、第1種研究部会は1年とし、第2種研究部会と若手研究会については制限を設けない。

- 助成金の上限について、第1種研究部会は20万円、第2種研究部会は5 万円とする。

- 第2種研究部会への助成金の支給期間は、5年を限度とする。

- 研究部会承認後、和文誌に会員募集記事を出す(本部より一括してお願いします。記事には研究部会の目的、メリット、アウトプットなどを明示し、意欲ある会員が誰でも参加できるようにすること、会誌7号を予定)。

- 一年の活動が終了した後、和文誌に活動報告を掲載する(会誌5号を予定)。

- 本会の研究部会として活動する場合は、助成金の有無にかかわらず、申請・活動報告を行う。

- 時代の要求、社会や会員の要請に応えるべく理事会では申請の内容を精査します。

►研究部会ページTop

新着情報

Published by 支部:東日本 on 25 1月 2022

- 日時 2022年3月10日(木)13:00~19:10

(オンライン懇親会を含む) - 開催方法 Zoomによるオンライン開催

- オーガナイザー (第5回日本生物工学会東日本支部長賞受賞者)

高橋将人(筑波大学)

- プログラム

13:00~13:05 開会の挨拶………上田 宏(東京工業大学)

♦コロキウム「微生物の根幹的な培養技術の実践と最前線」

13:05~13:10 趣旨説明

13:10~13:45 堀内 淳一 (京都工芸繊維大学)

………流加培養技術の基礎

13:45~14:20 上田 賢志 (日本大学)

………共生細菌シンビオバクテリウムが純粋培養されるまで

14:20~14:55 小西 正朗 (北見工業大学)

………デジタル技術を活用した培地解析と設計技術

14:55~15:10 総合討論・おわりに

15:10~15:20 休憩

♦学生ポスター発表 15:20~16:10

16:10~16:20 休憩

♦学生講演 16:20~18:00

16:20~16:40 酒井 敬史(東京農工大)

16:40~17:00 高山 郁美(東京農工大)

17:00~17:20 南茂 彩華(横浜国立大)

17:20〜17:40 我妻 竜太(早稲田大)

17:40~18:00 浅場 智貴(横浜国立大)

18:00~18:05 閉会の挨拶………田中 剛(東京農工大学)

18:05~19:10 懇親会・授賞式

- 申込方法

申し込みフォームに必要事項を明記の上、お申し込みください。

※ Online開催ですので、必ず事前登録をお願い致します。

<事前登録締切:2022年3月3日(木)>

- 学生ポスター発表を希望される方へ

申し込みフォームより、参加申込をしてください。また、こちらの要旨フォーマット をダウンロードし、東京工業大学 平沢()までお送り下さい。

をダウンロードし、東京工業大学 平沢()までお送り下さい。

ポスター発表は本学会がカバーする生物工学の分野から広く募集します。

ポスター発表の定員は24名です。お早めにお申し込み下さい。

<要旨提出締切:2022年3月3日(木)>

- 参加費 無料

※ポスター賞の発表・授与は懇親会のときに行いますので、応募者は是非御参加ください。

- 問合せ先

東京工業大学 上田 宏()

東京工業大学 平沢 敬()

►東日本支部Top

学会行事

Published by 学会事務局 on 25 1月 2022

生物工学会誌第100巻第1号(2022年1月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第100巻第1号

第99巻からは、J-STAGEでの公開に合わせて、「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 1月 2022

こちらでは、生物工学会誌第100巻(2022年)の『バイオミディア』をご覧いただけます。

⇒過去号掲載記事(記事種別)一覧はこちら

|1号|2号|3号|4号|5号|6号|7号|8号|9号|10号|11号|12号|

第100巻第12号(2022年12月号)

第100巻第11号(2022年11月号)

第100巻第10号(2022年10月号)

第100巻第9号(2022年9月号)

第100巻第8号(2022年8月号)

第100巻第7号(2022年7月号)

第100巻第6号(2022年6月号)

第100巻第5号(2022年5月号)

第100巻第4号(2022年4月号)

第100巻第3号(2022年3月号)

第100巻第2号(2022年2月号)

第100巻第1号(2022年1月号)

►このページのTopへ

『バイオミディア』掲載記事一覧(2016年~2024年)

⇒掲載記事(記事種別)一覧へ

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 1月 2022

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

►生物工学会誌Top

※PDFファイルをご利用いただくためにはAcrobat Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 1月 2022

生物工学会誌 第100巻 第1号

会長 福﨑 英一郎

我々の学会は、工学に軸足をおき、バイオテクノロジーの発展の一翼を担いながら、2022年に学会創立100周年を迎えます。その節目に学会長を務めることの責任の重さを痛感しております。何とか学会員各位の思い出に残る、素敵でかつ今後のさらなる学会発展の一助となるように100周年事業を成功させたいと願っています。学会員の皆様のご協力、ご支援を期待する所存です。最初に100周年に向けた覚悟とお願いを申し上げた上で、ポスト100周年において生物工学会が進むべき道についての個人的な所感を述べたいと思います。

さて、みなさんご存知のように我々の学会は、1923年に創立された大阪醸造学会をルーツとしています。当時は国税に占める酒税の割合がきわめて高かったこともあり、醸造技術(特に清酒醸造技術)を発展させることが国益に資することであり、我々の先輩達の使命感も如何に大きかっただろうと思います。第二次世界大戦後、研究対象として抗生物質発酵、アミノ酸発酵、核酸発酵などの非アルコール性発酵の重要さが増すにつれ、我々の学会の研究課題は微生物を用いた有用物質生産に広がりを見せました。そして、学会創立40周年を迎えた1962年に日本醱酵工学会と改称しました。さらに前世紀末のバイオテクノロジーの革命的発展を受けて、学会創立70周年の1992年に日本生物工学会と改称し、現在にいたっております。

酒造りの技術研究集団が100年かけて、生物アクティビティーの有効利用の最大化研究を行うまでに発展したと言えます。研究対象は、微生物から動植物まで広がり、酵素や遺伝子、タンパク質、代謝物の網羅的解析も視野にいれる広大な研究領域をカバーするにいたっております。学会の研究範囲が広がるということは、当該学会のコアコンピタンスの一般性と拡張性が期待されたからに他なりません。ただ学会員数の漸減の中での急速な研究範囲拡大は、局地的に見れば研究者層の薄さを露呈する一因になりかねません。また、急速な技術の発展に伴う研究必要経費の増大は、若手研究者から、研究室を主宰するシニアまでも苦しめる要因となっています。生物工学という学問は、「社会ニーズにバイオテクノロジーで応えるサービスサイエンス」と考えることができますが、応用を志向する研究分野で高額研究費を得ようとすれば、社会実装を強く意識した研究計画にならざるをえません。「バックキャスティング」という言葉に悩んでいる研究者が如何に多いことでしょうか?ある著名な計量経済学者が「絶対成功する研究などそう多く無い。『選択と集中』よりも、『ばらまき』の方が期待値は高い」と発言されていました。奇しくも我々が若手と呼ばれた当時は、研究者に対しては短期的成果を求めない大らかな雰囲気があったと思います。優秀な研究者が世界中から集まる米国では、継続性よりもチャンスの平等を優先し、競争により優秀な研究者を選りすぐることができるのでしょう。ただし、激しい競争の敗者に対する復活戦も用意されていると聞きます。

しかしながら、資源や場所や言語の制限がある日本に同様のことが成り立つとは到底思えません。「選択と集中」「競争原理」が本当に日本の科学技術発展のための最良のシステムかはデータに基づき検証する必要があると思います。さて、日本は少子高齢化が進みますが、アジアでは発展を続ける国が沢山あります。それらの国々と対等の関係でWin-winの協業が今後一層必要になってくると思います。そのために必要な国際化も100周年を契機になお一層進めていきたいと思います。

最後に、数年前、小職が尊敬する先生が英国ケンブリッジ大学の旧友と会われたときの会話についてお話したいと思います。私の先輩は、「日本では、最近、大学を良くするために様々な改革を行っている。ケンブリッジ大学はどのような改革を試みているのか?」と尋ねたそうです。それに対してケンブリッジ大学の先生は「ケンブリッジ大学のシステムは基本的には数百年間変わっていない。しかし、世界中から優秀な人材を集めているし、研究力も落ちていない。日本は改革によって何が良くなったのですか?」と問い返したそうです。英国が良くて日本が悪いと短絡するつもりは毛頭ありませんが、考えさせられました。「変化こそチャンス」と良く言います。ただ、「変えるべきでないことを変えない見識」「変わるべきでないときに変わらない勇気」も重要だと思います。以上雑駁ですが、巻頭言とさせていただきます。

著者紹介

大阪大学大学院工学研究科(教授)

大阪大学先導的学際研究機構産業バイオイニシアティブ研究部門(部門長)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 支部:東日本 on 24 1月 2022

2022(令和4)年1月24日

日本生物工学会 東日本支部長

上田 宏

2022年度東日本支部学生奨励賞、日本生物工学会生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦のお願い

日本生物工学会では、創立90周年記念事業の一環として2012年に生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を創設しました。この賞は、博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的とするものです。

東日本支部学生奨励賞(旧:東日本支部長賞)は日本生物工学会東日本支部独自の試みとして創設された賞で、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員(全学年を対象)の研究奨励を目的とするものです。

つきましては、東日本支部学生奨励賞ならびに生物工学学生優秀賞への応募者を募集いたします。東日本支部の各大学の先生方におかれましては、是非、優秀な学生会員のご推薦をお願いいたします。

| 東日本支部学生奨励賞への応募ならびに選考方法 |

|---|

- 対象者は当学会学生会員(全学年対象)であり、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される者とする。

- 応募は「生物工学学生優秀賞候補者調書」

と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」 と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」 による自薦および他薦によるものとする。 による自薦および他薦によるものとする。

- 応募書類をもとに、東日本支部長より指名された選考委員会による第1次選考を行い、学生発表会(第10回東日本支部コロキウム:2022年3月10日(木)にオンラインで開催)において東日本支部委員による第2次選考により東日本支部学生奨励賞受賞者を決定する。

|

| 生物工学学生優秀賞(飛翔賞)への応募ならびに選考方法 |

|---|

- 対象者は、東日本支部学生奨励賞応募者のうち、大学院博士前期課程等に在籍しており、博士後期課程への進学を予定し、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される者とする。

- 応募書類をもとに、東日本支部長より指名された選考委員会による第1次選考を行い、学生発表会(第10回東日本支部コロキウム:2022年3月10日(木)にオンラインで開催)において東日本支部委員による第2次選考を経て生物工学学生優秀賞候補者を選出し、日本生物工学会本部に推薦する。

- 生物工学学生優秀賞受賞者は、各支部より推薦された候補者から日本生物工学会本部での選考を経て決定される。

詳しくは、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞候補者推薦要領をご参照ください。

過去の生物工学学生優秀賞受賞者に関しましては、以下のサイトを御参照ください。

https://www.sbj.or.jp/awards/awards_hisho.html |

「生物工学学生優秀賞候補者調書」 と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」

と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」 に必要事項を記入し、 「生物工学学生優秀賞」、「東日本支部学生奨励賞」または「生物工学学生優秀賞と東日本支部学生奨励賞」への応募であることを明記の上、電子メールにて、日本生物工学会東日本支部事務局 E-mail: (TEL. 045-924-5248) 宛、2022年3月1日(火)迄にお送りください。

に必要事項を記入し、 「生物工学学生優秀賞」、「東日本支部学生奨励賞」または「生物工学学生優秀賞と東日本支部学生奨励賞」への応募であることを明記の上、電子メールにて、日本生物工学会東日本支部事務局 E-mail: (TEL. 045-924-5248) 宛、2022年3月1日(火)迄にお送りください。

ご多忙中とは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。

►東日本支部Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 17 1月 2022

産学連携委員会と培養技術研究部会では、生物工学会100周年記念事業の一つとして、教育セミナー 「培養技術勉強会」を開催しています。セミナーはZoomによるWeb開催で、2022年は5回にわたり、以下の予定で行います。特に企業等にて実際に培養に関わっている方、これから実際に培養に関わりたい方で、培養工学を学び直したい会員を主な対象といたします。講師には新たな専門家を加え、さらに実践的な技術を学べるよう心掛けました。講義終了後はWeb懇親会も開催します。

皆様のご参加をお待ちしております。

日時

第1回:2022年3月15日(火)13:00~17:00(終了しました)

第2回:2022年5月17日(火)13:00~17:00(終了しました)

第3回:2022年8月30日(火)13:00~17:00(終了しました)

第4回:2022年10月5日(水)13:00~17:00(終了しました)

第5回:2022年12月6日(火)13:00~17:00(終了しました)

プログラム

《第1回:2022年3月15日(火)13:00~17:00》

培養工学総論(基礎から育種・工業生産まで)

……………………片倉 啓雄(関西大学)

培養工学の基礎(通気撹拌・酸素移動)

……………………黒澤 尋(山梨大学)

培養装置各論(撹拌培養・シングルユース技術)

……………………加藤 好一・吾郷 健一(佐竹マルチミクス株式会社)

懇親会 16:00~17:00

《第2回:2022年5月17日(火)13:00~17:00》

培養工学の基礎(回分・流加培養)

……………………堀内 淳一(京都工芸繊維大学)

培養の実例(糸状菌による酵素生産・育種)

……………………志田 洋介(長岡技術科学大学)

培養関連装置(クロマト分離技術)

……………………河﨑 忠好(DRKバイオプロセスコンサルティング)

培養関連装置(遠心離技術)

……………………青木 裕(アルファ・ラバル株式会社)

懇親会 16:00~17:00

《第3回:2022年8月30日(火) 13:00~17:00》

培養工学の基礎と実例(乳酸菌・酵母の培養)

……………………片倉 啓雄(関西大学)

生産プロセスの実例(アスタキサンチン生産・育種)

……………………平澤 和明(ENEOS株式会社)

培養工学の基礎(固体培養)

……………………深野 夏暉(岡山大学/株式会社フジワラテクノアート)

懇親会 16:00~17:00

《第4回:2022年10月5日(水)13:00~17:00》

生産プロセスの実例(タクロリムス生産)

……………………山本 章人(アステラス製薬株式会社)

代謝工学(発酵生産と代謝経路)

……………………清水 浩(大阪大学)

生産プロセスの実例(アミノ酸生産菌の育種)

……………………児島 宏之(味の素株式会社)懇親会 16:00~17:00

懇親会 16:00~17:00

《第5回:2022年12月6日(火)13:00~17:00》

生産プロセスの実例(バイオ素材生産)

……………………神田 彰久(株式会社カネカ)

バイオ生産マネジメント(培養プロセスマネジメント)

……………………山中 洋昭(横河電機株式会社)

培養廃水・残渣処理(バイオマスの有効利用)

……………………中島田 豊(広島大学)

懇親会 16:00~17:00

申込み方法

1) 氏名、2) 所属、連絡先TEL/E-mail、 3) 会員番号、4) 会員種別を明記して、申込受付期間中にこちらの申込みフォームより、お申し込みください。

- 当日受付は行いません。必ず事前登録をお願い致します。

参加費

正会員(賛助会員を含む):3,000円/回(税込)、12,000円/5回 (税込)

学生会員:1,000円/回(税込)、 4,000円/5回 (税込)

- 会員以外の方の参加はご遠慮ください。

(非会員の学生で参加希望の方は、正会員の紹介により参加可能です。) - お支払い方法:銀行振込またはクレジット決済

- 本人以外の名義でお振り込みをされる場合は学会事務局までご連絡ください。

- 事務局より入金確認の連絡はいたしません。

- 領収書は振込控えをもって代えさせて頂きます。(ネットバンキングの場合は「送金情報」や「取引記録」を印刷して振込控えとして下さい。)

- 参加費の請求書(見積書・納品書)は発行いたしません。通知メールをもって代えさせて頂く旨ご了承ください。

問合せ先

公益社団法人 日本生物工学会

教育セミナー「培養技術勉強会」担当

E-mail:

►このページのTopへ

►産学連携活動Topへ

►培養技術研究部会Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 14 1月 2022

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 133, No. 1(2022年1月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

- 会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合:

⇒詳しくはこちら

- 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合:

Webフォーム(日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 14 1月 2022

Liquid marbles (LMs) have recently shown a great promise as microbioreactors to construct self-supported aqueous compartments for chemical and biological reactions. To expand the potential of LMs as a three-dimensional cell culture platform, they are transformed to redox-responsive hydrogel marbles (HMs). The photograph shows the cellular spheroids formed by culturing human hepatocellular carcinoma cells (HepG2) in HMs.

For more information regarding this work, read the article: Wahyu Ramadhan, Yuki Ohama, Kosuke Minamihata, Kousuke Moriyama, Rie Wakabayashi, Masahiro Goto, Noriho Kamiya, “Redox-responsive functionalized hydrogel marble for the generation of cellular spheroids”, J. Biosci. Bioeng., volume 130, issue 4, pages 416–423 (2020) (Copyright@2022 The Society for Biotechnology, Japan).

⇒JBBアーカイブ:Vol.107 (2009) ~最新号

⇒JBBアーカイブ:Vol. 93(2002)~Vol. 106(2008)

Journal of Bioscience and Bioengineering

Published by 学会事務局 on 11 1月 2022

このページには2021年の日本生物工学会からのお知らせ一覧を掲載しております。

| 掲載日 | 内容 |

|---|

| 2021.12.24 | 【生物工学会誌】第99巻 第12号(2021年12月号)オンライン公開 |

| 2021.12.24 | 【随縁随意】無駄による効率化?-橋本 篤 |

| 2021.12.24 | 【事務局】年末年始休業のお知らせ(12月29日~1月3日) |

| 2021.11.25 | 【生物工学会誌】第99巻 第11号(2021年11月号)オンライン公開 |

| 2021.11.25 | 【随縁随意】麹菌研究を振り返って-尾関 健二 |

| 2021.11.18 | 《日本生物工学会創立100周年記念出版》Exploring the world of Biotechnology (English Edition) について |

| 2021.11.17 | 【JBB】VSI: SBJ 100th Anniversary(100周年記念特集号)公開のお知らせ |

| 2021.11.16 | 【国際交流】2021年 KSBB秋季大会に参加して |

| 2021.11.15 | JBB Vol. 132, No. 6(2021年12月号)オンライン公開 |

| 2021.11.12 | 【九州支部】第27回 九州支部 大分大会(2021)大会プログラム、参加申込み方法のお知らせ |

| 2021.11.11 | 【研究部会】次世代アニマルセルインダストリー研究部会 2021年度優秀学生発表賞決定!! |

| 2021.11.10 | 【事務局より】2022年会費納入のお願い |

| 2021.11.09 | 小林 猛先生 日本生物工学会 元会長・顧問、名古屋大学名誉教授 が瑞宝中綬章を受章 されました。 |

| 2021.10.29 | 【年次大会】第73回日本生物工学会大会終了のお知らせ |

| 2021.10.25 | 【研究助成】山田科学振興財団 2022年度研究援助候補 推薦募集《学会推薦》 |

| 2021.10.25 | 【生物工学会誌】第99巻 第10号(2021年10月号)オンライン公開 |

| 2021.10.25 | 【随縁随意】コロナワクチンに思ふ-後藤 雅宏 |

| 2021.10.24 | JBB Vol. 132, No. 5(2021年11月号)オンライン公開 |

| 2021.10.22 | 【第74回日本生物工学会100周年記念大会(2022)】

シンポジウム公募のお知らせ(締め切りました)

※応募された方で受け取り通知を受け取っておられない方へのお願い |

| 2021.10.15 | 【関西支部】2021年度 関西支部学生優秀賞応募のお願い |

| 2021.10.04 | 【九州支部】第27回 大分大会(2021) 開催方法変更等のお知らせ |

| 2021.10.01 | JBB Vol. 132, No. 4(2021年10月号)オンライン公開 |

| 2021.09.30 | 【年次大会】当日申込および今後のスケジュールについて |

| 2021.09.29 | 【学術賞】第63回藤原賞受賞候補者の推薦募集《学会推薦》 |

| 2021.09.27 | サーバメンテナンスのお知らせ |

| 2021.09.27 | 【年次大会】発表ビデオ受付終了のお知らせ |

| 2021.09.27 | 【西日本支部】2021年度学生賞候補者推薦募集 |

| 2021.09.25 | 【生物工学会誌】第99巻 第9号(2021年9月号)オンライン公開 |

| 2021.09.25 | 【和文誌】J-STAGEメンテナンスのお知らせ(2021年9月25日8:30 ~19:00) |

| 2021.09.25 | 【随縁随意】社会実装のための生物工学-金森 敏幸 |

| 2021.09.25 | 【学会賞】2021年度授賞式・受賞講演のご案内 |

| 2021.09.15 | 【年次大会】事前参加登録の受付を終了しました。 |

| 2021.09.10 | 第73回大会プログラム公開のお知らせ |

| 2021.09.10 | 【年次大会】事前参加登録受付中!<締切:9月15日(水)17時> |

| 2021.09.02 | 【開催報告】生物工学若手研究者の集い(若手会)夏のオンラインセミナー2021 |

| 2021.08.27 | JBB Vol. 132, No. 3(2021年9月号)オンライン公開 |

| 2021.08.25 | 【生物工学会誌】第99巻 第8号(2021年8月号)オンライン公開 |

| 2021.08.25 | 【随縁随意】暴走する寿命-鈴木 徹 |

| 2021.08.23 | 【年次大会】発表ビデオ受付中!<締切:9月27日(月)正午> |

| 2021.08.04 | (公社)日本生物工学会未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 [(公財)発酵研究所 学会・研究部会助成]研究助成 |

| 2021.07.28 | 【年次大会】講演要旨受付中!《締切:8月20日(金)正午》 |

| 2021.07.25 | 【JBB】Vol. 132, No. 2(2021年8月号)オンライン公開 |

| 2021.07.25 | 【随縁随意】偶然という必然-新城 雅子 |

| 2021.07.25 | 【生物工学会誌】第99巻 第7号(2021年7月号)オンライン公開 |

| 2021.07.25 | 【学術賞】第11回(2022年度)三島海雲学術賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2021.07.16 | 【事務局より】夏季休業のお知らせ(8月11日~15日) |

| 2021.07.16 | 【学術賞】第3回小林賞《学会推薦》 |

| 2021.07.15 | 【東日本支部】2021年度日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ |

| 2021.07.07 | 【年次大会】講演申込受付終了のお知らせ |

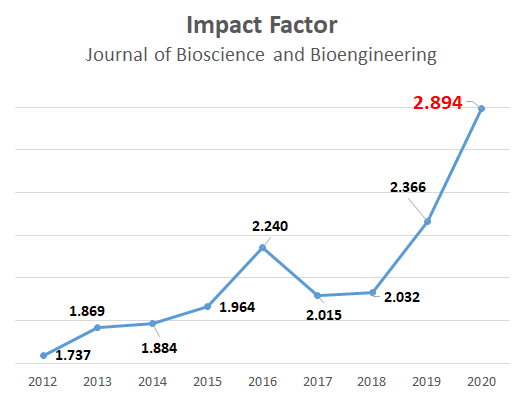

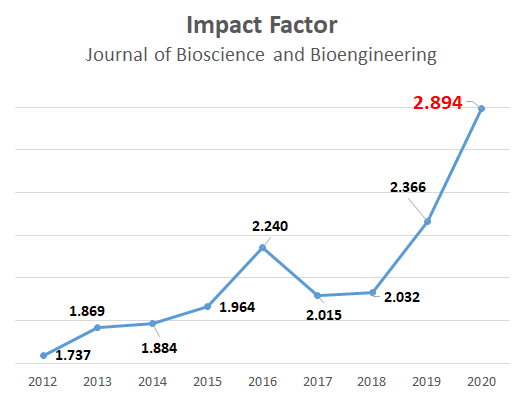

| 2021.07.01 | 【JBB】2020 Impact Factor 2.894 |

| 2021.06.25 | 【生物工学会誌】第99巻 第6号(2021年6月号)オンライン公開 |

| 2021.06.21 | 【JBB】Vol. 132, No. 1(2021年7月号)オンライン公開 |

| 2021.06.16 | 【学術賞】第30回木原記念財団学術賞 受賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2021.06.15 | 【学会賞】2021年度学会賞受賞者決定のお知らせ |

| 2021.06.07 | 【JBB】Vol. 131, No. 6(2021年6月号)オンライン公開 |

| 2021.06.04 | 【年次大会】第73回日本生物工学会大会:講演申込受付中!

<申込締切:2021年7月7日(正午)> |

| 2021.06.03 | 【学術賞】令和4年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 受賞候補者の推薦募集《学会推薦》 |

| 2021.05.27 | 【年次大会】講演申込受付:2021年6月4日~7月7日(水)正午 |

| 2021.05.25 | 【生物工学会誌】第99巻 第5号(2021年5月号)オンライン公開 |

| 2021.05.25 | 【随縁随意】『環境革命』アフター・コロナ-池 道彦 |

| 2021.05.06 | 【国際交流】2021年 KSBB春季大会に参加して |

| 2021.05.06 | <法定点検によるサーバ停止のお知らせ>

2021年5月15日(土)13:00 ~ 16日(日)10:00 |

| 2021.04.30 | 【JBB】Vol. 131, No. 5(2021年5月号)オンライン公開 |

| 2021.04.25 | 【随縁随意】「誰もやっていない研究」&「続ける研究」-黒田 章夫 |

| 2021.04.25 | 【生物工学会誌】第99巻 第4号(2021年4月号)オンライン公開 |

| 2021.04.12 | 【北日本支部】日本生物工学会北日本支部学生精励賞 受賞者決定 |

| 2021.04.05 | 【研究助成】第53回内藤記念海外学者招聘助成金《学会推薦》 |

| 2021.04.05 | 【研究助成】第49回内藤記念講演助成金《学会推薦》 |

| 2021.04.05 | 【学術賞】第53回内藤記念科学振興賞 候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2021.04.05 | 【学術賞】2021年度 島津賞・島津奨励賞候補者 推薦募集《学会推薦》 |

| 2021.04.05 | 【研究部会】2021年度若手会夏のセミナーの中止について |

| 2021.04.01 | 【年次大会】第73回 日本生物工学会大会サイトオープン |

| 2021.04.01 | 【研究部会】次世代アニマルセルインダストリー研究部会 2020年度優秀学生発表賞決定!! |

| 2021.03.31 | 【研究部会】スローフード共生発酵工学研究部会 発酵食品機能性データベース更新のお知らせ |

| 2021.03.25 | 【和文誌】新コーナー「集まれ!グラントの泉」の開始にあたって |

| 2021.03.25 | 【生物工学会誌】第99巻 第3号(2021年3月号)オンライン公開 |

| 2021.03.25 | 【随縁随意】研究者が本来なすべきことは何か-竹山 春子 |

| 2021.03.24 | 【学術賞】第12回(2021年度)日本学術振興会 育志賞受賞候補者募集《学会推薦》 |

| 2021.03.21 | 【JBB】Vol. 131, No. 4(2021年4月号)オンライン公開 |

| 2021.03.01 | 【代議員選挙】投票受付終了のお知らせ(2021-2022年度代議員選出) |

| 2021.02.25 | 【随縁随意】会社生活40年のあゆみ-坂口 正明 |

| 2021.02.25 | 【生物工学会誌】第99巻 第2号(2021年2月号)オンライン公開 |

| 2021.02.24 | 【JBB】Vol. 131, No. 3(2021年3月号)オンライン公開 |

| 2021.02.15 | 【代議員選挙】投票受付中<締切:2021年3月1日(月)正午> |

| 2021.02.09 | 【学術賞】第18回日本学術振興会賞(JSPS PRIZE 2021)受賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2021.01.29 | 【生物工学会誌】第99巻 第1号(2021年1月号)オンライン公開 |

| 2021.01.29 | 【随縁随意】大学発バイオ・スタートアップ雑感-中野 秀雄 |

| 2021.01.29 | 【JBB】Vol. 131, No. 2(2021年2月号)オンライン公開 |

| 2021.01.28 | 【北日本支部】2021年度生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者(北日本支部)推薦募集 |

| 2021.01.25 | 【和文誌】第98巻 第10号~第12号の「特集」と「バイオミディア」公開のお知らせ |

| 2021.01.22 | 【学会賞】2021年度各賞受賞候補者推薦のお願い |

| 2021.01.19 | 【代議員選挙】2021–2022年度代議員 立候補受付終了のお知らせ |

| 2021.01.19 | 【事務局より】2021年度研究部会設置申請募集《締切:2月26日(金)》 |

| 2021.01.19 | 【学会賞】2021年度 生物工学アジア若手賞/生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award) 受賞候補者推薦募集《締切:3月12日(金)》 |

| 2021.01.08 | 【正会員の方へ】2021–2022年度代議員選挙立候補受付のお知らせ(締切:1月19日正午) |

| 2021.01.08 | 【西日本支部】日本生物工学会西日本支部大会2020 報告 |

| 2021.01.07 | 【東日本支部】2021年度東日本支部学生奨励賞、日本生物工学会学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦募集 |

| 2021.01.07 | 新着情報 2020年 |

過去の新着情報

Published by 支部:九州 on 26 12月 2021

主催行事

日時:2021年12月4日(土)9:30~19:30(予定)

場所:別府大学(大分県別府市北石垣82) ⇒Zoom によるオンライン形式

⇒講演要旨集 (参加者限定)

(参加者限定)

⇒大会プログラム

これまでの活動

►九州支部Topへ

支部活動

Published by 学会事務局 on 24 12月 2021

日本生物工学会東日本支部主催の賀詞交換会を、下記の日程で開催致します。

- 日時:

2022年(令和4)年2月4日(金)13時~17時

(希望者による懇談も企画中です)

- 形態:

Zoomによるオンライン開催(お申し込み後、開催日時が近くなりましたらURLをお知らせします。)

13:00~13:10 開会の辞………上田 宏(東京工業大学)

13:15~14:00

2021年度 東日本支部長賞 受賞記念講演

………田中 祐圭(東京工業大学)

14:10~14:55

特別講演【科学者と志向倫理 ~ Well-beingを支える倫理 ~】

………片倉 啓雄(関西大学)

15:00~16:55 企業アピール*

15:00~15:35 味の素(株)

15:40~16:15 花王(株)

16:20~16:55 キッコーマン(株)

16:55~17:00 閉会の辞………田中 剛(東京農工大学)

17:00以降 希望者による懇談(企画中)

*企業アピールについて

産学連携が強い日本生物工学会の特長を、今後も発展的に続けてゆくためには、直接的な連携だけでなく、連携を下支えする情報共有の場を持つことが重要であると考えています。そのような仕組みを作り上げるという考えのもと、令和2年度から実施されているプログラムです。

なお本年は学生諸君のリクルートを念頭に置いた企業アピールとしているため、当該企業を希望する学生諸君には、奮ってご参加いただけますようご案内申し上げます。

- 参加費 :無料(事前登録要)

- 申込み方法:

こちらの申込みフォームにて必要事項を入力し、確認の上お申し込みください。

- 参加申込み締切り:2022年

1月29日(土) ⇒ 2月3日(木)延長しました!

- 問合せ先:

東京大学大学院農学生命科学研究科 石井研究室

FAX: 03-5841-5272 E-mail

⇒東日本支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 24 12月 2021

生物工学会誌第99巻第12号(2021年12月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第99巻第12号

第99巻からは、J-STAGEでの公開に合わせて、「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 24 12月 2021

生物工学会誌 第99巻 第12号

橋本 篤

新型コロナ感染症が世界中で猛威を振るい、我々のほとんどの活動に深刻な影響を及ぼしている。それは、教育・研究活動も例外ではなく、大学教員である我々の日常も大きく変化した。大学教員としての職務は教育と研究、それに管理・運営などであるが、どの業務においても、人と人との接触頻度を下げる工夫がなされるようになった。その特徴的なものの一つがオンライン会議システムの普及である。オンライン会議システムは以前から存在しており、海外の研究者とのやりとりなどに関してはこれまでも利用されていた。しかしながら、オンライン会議システムが学内外における日常的な会議や授業などにおいて頻繁に使用されるようになったのは、コロナ禍以降といえる。このように、我々はコロナ禍をきっかけとして、これまであまり意識してこなかった事柄を無理することなく省けることに気付いた。大学の授業においても、必ずしも対面で行う必要がなく、むしろオンライン(オンデマンド)形式を活用した方が適した特性の授業もあった。

情報伝達・交換などの側面だけを考えると、移動時間や設備の利用料を節約することは効率的で便利ではあるが、物足りなさを感じるのも事実である。昭和のアナログ人間であるために感じる部分は多々あるかもしれないが、それだけではないとも思う。コロナ禍において、我々はこれまでの無駄に気付いた一方で、効率的な側面からの「無駄」の重要性を感じることができたのではないか。学生たちは巧みにオンライン授業を活用しているが、やはりキャンパスライフを望んでいる。現在、会議や授業などだけではなく、さまざまな事柄がデジタル化され、利便性が向上している。私自身も食・農分野における情報化に関わる研究を進めている。マスコミでもDX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が躍っている。しかしながら、DXとは、ITにより人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるという概念であるので、単純なデジタルシフトではないはずである。

ところで、欧州連合(EU)の「欧州グリーンディール(European Green Deal)」の取組みは、EUからの温室効果ガスの排出を実質ゼロにするとともに、経済や生産・消費活動を地球と調和させ、人々のために機能させることで温室効果ガス排出量の削減に努める一方、雇用創出とイノベーション促進することを目指している。また、現在ではSDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)という単語を耳にしない日がないほどである。私の研究と関係する食・農分野においても、日本の農林水産省が「みどりの食料システム戦略~食料・農林水産産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現~」を発表している。どれも問題を抱えているのは確かだと思うが、多面的な意味で「持続性(sustainability)」がキーワードとなっている。

大学教員の本務である教育・研究に関して持続性は重要であるとともに、研究遂行の上でも欠かせない概念のひとつとなっている。しかしながら、見かけ上の効率化が求められることが多く、評価にも入ってきている。これまでの自分の研究活動に目を向けてみると、最短距離よりも筋の良さに主眼を置いた場合の方が、その後の研究活動に役立っていると思われる。最近はそのようなことを無駄と考えられることが多いが、極限まで無駄を省くと目の先のことしか考えなくなり、結果として脆弱性が増すのではないだろうか。コロナ禍は日常生活から研究活動までさまざまなベクトルから無駄ではなく、ゆとりの重要性について考える機会を与えてくれた。我々は、この機会を「無駄」にせず、教育・研究活動のみならず日常生活においても効率の意味を再考する時ではないかと考える。

著者紹介 三重大学大学院生物資源学研究科(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 24 12月 2021

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

►生物工学会誌Top

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 支部:北日本 on 24 12月 2021

主催行事

北日本支部学生精励賞 2021年度受賞者

- 大久保 詠一郎 (秋田大学大学院)

「好熱性シアノバクテリアThermosynechococcus elongatus BP-1由来カルボキシソーム外殻タンパク質の自己集合機構の解明」

これまでの活動

►北日本支部Topへ

支部活動

Published by 学会事務局 on 20 12月 2021

バイオ計測技術が生み出す膨大なデータから、役に立つ知見を見つけるには、データを解析するテクニックが必要となります。Pythonは、バイオインフォマティクス技術を活用したデータマイニング、AIの活用への近道です。そこで本講座はデータ解析の必要に迫られた大学院生を対象に、学生チューターに助けてもらいつつ自習用教材を用いて、Pythonを使う基礎を学びます。今回は生物工学分野の学生を対象として行います。

- 日時:2022年1月17日(月)18:00~21:00頃

- 場所:Zoom オンライン

- 募集人数:8グループ(1グループ最低2名)

- 参加費:無料(教育効果を高めるため2~10名のグループでの参加を推奨します。研究室単位などでご参加ください。また資料作成にご協力いただくため無料とします。)

- 用意するもの:Windows10が入ったパソコン。Zoomが接続できる環境。事前にお送りする資料でPythonのインストールを行ってからご参加ください。

- 申込方法:2022年1月11日(火)までに下記フォームより申し込みください。満席になり次第募集を打ち切ることがあります。

https://forms.gle/5wHuykRuB7nBGACU9

- 対象:生物工学分野の学部、大学院生

- 内容:

Python上でのプログラミング基礎(変数、リスト、辞書、if文、for文)

モジュールのインポート

数値データファイルの読み込み

統計解析(t検定、階層化クラスタリング)

データファイルの書き出し

- 問合せ先:

〒565-0871

大阪府吹田市山田丘1-5

大阪大学大学院情報科学研究科 バイオ情報計測学講座

松田 史生

E-mail

プログラム

Zoom breakout roomを用いた自習形式。教材をもとに自分で学習。わからないところはチューターに聞く。

2022年1月17日(月)18:00~21:00頃

- 18:00~ Python上でのプログラミング基礎

- 19:00~ 統計解析

- 20:00~ 各自の課題をクリアしてみる。

⇒バイオ計測サイエンス研究部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 13 12月 2021

日本生物工学会は、生物工学分野で活躍する本会の若手研究者に生物工学若手賞を授与し、本人のキャリアアップおよび女性研究者の活躍を支援するとともに、研究の発展を奨励しています。

- 受賞者の選考:

受賞者は、毎年5名程度とし、選考委員会の推薦により理事会が決定します。

- 賞の内容:

受賞者を年次大会で表彰し、賞状を授与します。受賞者には生物工学会誌に受賞論文を寄稿していただきます。

- 資格:

候補者は受賞年度4月1日において、40才以下または博士取得後8年以内の本会会員で、受賞対象研究は主として本会学会誌に掲載されたものを対象とします(年齢および博士取得後の期間に、産休、育休の期間は含めません)。

- 候補者の推薦:

正会員は、生物工学若手賞の受賞候補者を、所定の書式により選考委員会に推薦することができます(自薦可)。

- 推薦方法:

推薦書 に必要事項を記入のうえ、下記学会事務局(学会賞担当)宛に送付してください。

に必要事項を記入のうえ、下記学会事務局(学会賞担当)宛に送付してください。

件名は、「生物工学若手賞 推薦」としてください。

- 提出・問合せ先:

公益社団法人 日本生物工学会事務局 学会賞担当

TEL: 06-6876-2731 E-mail:

►学会賞Topへ

学会賞

Published by 支部:西日本 on 08 12月 2021

2021年度 日本生物工学会西日本支部学生賞 受賞者

- 岡田 航輝(岡山大院・環境生命)

- 坂出 勇斗(鳥取大院・持社創生)

- 小原 未愛(鳥取大院・持社創生)

これまでの活動

►西日本支部Topへ

支部活動

Published by 学会事務局 on 30 11月 2021

日本生物工学会は2022年に創立100周年を迎えました。

公益社団法人 日本生物工学会創立100周年記念事業 趣意書

日本生物工学会は、1923年(大正12年)に大阪醸造学会として会員数約700名で創立されました。その後、40周年の1962年(昭和37年)に日本醱酵工学会と改称し、70周年の1992年(平成4年)に日本生物工学会と改称しました。そして、90周年の前年である2011年(平成23年)に公益社団法人化し現在にいたっております。2021年(令和3年)の会員数は2,800余人であり、来る2022年(令和4年)に創立100周年を迎えます。皆様方のご指導と御支援を頂戴し、ここに100周年を迎えることができますことは、会員一同の慶びとするところであります。

本会は、定款に示しているように、生物工学に関する学理およびその応用の研究についての進歩普及を図り、我が国の学術発展に寄与することを目的として、社会の多くの分野に貢献して参りました。学会が対象とする分野は、「発酵工学」、「生物化学工学」、「生体情報工学」、「環境工学」、「酵素工学」、「動植物細胞工学」、「生体医用工学」としていますが、近年では、システム生物学、合成生物工学、オーム科学といった最先端の周辺研究も含む幅広い学問と技術の領域を扱う対外的にも評価される魅力ある学会を目指しています。これらの学理を発展させ、産官学が協力し、持続可能な社会の形成、食糧や地球環境の保護、誰もが健康を享受できる社会の形成に貢献したいと考えています。また、本学会のルーツでもある醸造、発酵、食品分野のさらなる発展、次世代を担う若手、女性の育成に力を入れていく所存です。

この度、本会が創立から1世紀を迎えるにあたり、「輝ける次の100年へ向けて-バイオテクノロジーが拓く未来社会」というコンセプトで100周年記念事業を計画いたしました。記念事業実施に当たり2,620万円の費用が必要となります。つきましては、本日より2023年3月末日までの期間、皆様のご寄付を賜りたくご支援のほどお願い申し上げます。経済情勢厳しき折とは存じますが本事業の意義をご賢察の上、格別のご高配を賜りますよう切にお願い申し上げます。

公益社団法人日本生物工学会

会長 福﨑英一郎

2021年11月

募金概要

正会員、名誉会員、功労会員は1口5,000円

学生会員は1口2,000円

賛助会員は1口50,000円

団体会員は1口10,000円

とさせていただきます。

お申込み方法

創立100周年記念事業募金は、2023年3月末をもちまして受け付けを終了させていただきました。

- 賛助・団体会員の皆様へ

ご寄附いただく際には、お手数ですが、寄附申込書 に必要事項をご記入の上、下記学会事務局まで郵送でお送りください。

に必要事項をご記入の上、下記学会事務局まで郵送でお送りください。

<寄付申込書の送付先>

〒565-0871

大阪府吹田市山田丘2番1号 大阪大学工学部内

公益社団法人 日本生物工学会

- 個人会員の皆様へ

寄付金は以下のゆうちょ銀行、または三菱UFJ銀行の口座宛にお振込みください。

<ゆうちょ銀行>

振替口座:00910-3-54007

公益社団法人 日本生物工学会

※専用の払込用紙をご利用ください。払込み料金は学会が負担しますが、2022年1月17日(月)以降は現金でのお支払いの場合、加算料金(110円)が必要です。

ゆうちょダイレクトご利用の場合は、送金の際メッセージ欄に「キネンジギヨウキフキン」とご入力下さい。

<銀行振込>

口座:三菱UFJ銀行 茨木支店 普通口座 0419640

口座名義:公益社団法人 日本生物工学会(シヤダンホウジン ニツポンセイブツコウガクカイ)

※恐れ入りますが振込手数料のご負担をお願い申し上げます。

- 非会員の方へ

ご寄附をお考えの方は下記学会事務局にお問い合わせください。

寄附に対する税制優遇について

公益社団法人 日本生物工学会に対して寄附をした個人あるいは法人には、税制優遇があります。詳しくは、公益法人税制(寄附税制・法人課税)をご参照ください。

公益法人に寄附をした個人に対する税制優遇

公益法人に対する寄附は、所得控除の対象となります。さらに2022年3月6日までにいただいた寄附については、税額控除か所得控除を選択することができます。⇒個人に対する税制優遇の詳細はこちら

お問合せ先

〒565-0871

大阪府吹田市山田丘2番1号 大阪大学工学部内

公益社団法人 日本生物工学会

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

E-mail:

100周年記念事業,学会について

Published by 学会事務局 on 25 11月 2021

生物工学会誌第99巻第11号(2021年11月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第99巻第11号

第99巻からは、J-STAGEでの公開に合わせて、「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 11月 2021

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

►生物工学会誌Top

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 11月 2021

生物工学会誌 第99巻 第11号

尾関 健二

麹菌研究と初めて出会ったのは、24歳の時に日本酒メーカーの研究所で「乾燥麹」のテーマを貰ってからである。麹の酵素活性を毎日のように測定し、酸性カルボキシペプチダーゼ活性をニンヒドリン反応後、比色法で定量するのだが、当時は手袋もなく指先が紫色になり、毎日の通勤電車で他の乗客に気づかれないようにしていた記憶が残っている。この研究は、今だから話しても問題ないと思うが、アメリカ工場で「乾燥麹」にして日本に輸入し、日本酒造りのコストダウンにつなげようというものであった。しかしながら、当時の食糧管理法に触れる可能性あるということでこのストーリーはストップになった。その後、国内の醸造資材メーカーが「乾燥麹」を商品とし、意味のある研究だったと気が付いた。

35歳から2.5年間、当時東京にあった国税庁醸造試験所(現酒類総合研究所)に出向し、麹菌の分子育種技術を勉強する機会に恵まれた。ここでの経験については、研究やその成果よりも、各先生や、同じく醸造メーカーからの出向者、研修生の方々との人脈づくりの印象が深い(他の役割も担っていたが)。当時は所属先の日本酒メーカーにも基礎・応用の研究をする余裕があり、出向から戻った後には「麹菌の遺伝子研究」分野を立ち上げた。麹菌のAMA1配列を利用したショットガンクローニング、有用なプロモーターの取得などが可能であることを実した。このショットガン方式は別の日本酒メーカーに技術を教え、麹菌の優性マーカー系の実用化として引き継がれているが、まだまだ各種展開があり得るところかと考える。

47歳の時、大変お世話になった日本酒メーカーを辞め、金沢工業大学のゲノム生物工学研究所に転籍した。まさに麹菌の菌糸が結んでくれたような、不思議な縁で新たな麹菌研究の場に出会うことができた。この大学初のバイオ学科の設立に際し、教育体制の構築と研究所での研究の立ち上げに忙しい毎日で、さしたる実績も上げられないまま数年があっという間に過ぎた。ようやく、バイオ学科の3期生目の卒論として「日本酒のα-エチルグルコシド」を発酵で高めるテーマに取り組む余裕ができた。麹菌研究では恩恵もたくさん受けているが、痛い目にも遭っている。その一番の例は、あるコーヒーメーカーとの取組みの中で起きた。麹菌のDNAマイクロアレイ解析により、アクリルアミドで誘導された49の遺伝子を、アクリルアミド分解能を持つアミダーゼ候補遺伝子として選別した。DNAマイクロアレイ解析で発現量がもっとも増加した2つのアミダーゼ候補遺伝子について、それぞれの高発現麹菌を育種したが、いずれも分解能に変化がなかった。他方、両候補遺伝子を破壊するとアクリルアミド分解能が低下することが判明し、その後の解析から、この2つの候補遺伝子は1つのORFを形成していることが判明した。この確認には、実に2年間も時間を余分に費やすこととなった。

60歳になったころから、研究が朝日新聞の教育の紙面で取り上げられるようになった。同時に、地元の偉人である高峰譲吉博士にちなんで行われていた、麹菌を利活用する実験を、大学生から地元の小中学生に教える(お手伝いする)役割を担うようになり、麹菌研究により一層ハマった感がある。麹菌の一番複雑な並行複発酵物である「日本酒」と、一番単純な発酵物である「甘酒」の機能性を研究しつつ、これまでの40年以上にわたる麹菌研究をもう少し続けながら、後継者を育て、日本酒復権や甘酒のステータスを高めるなどのテーマに取り組みたいと考えている。麹菌が固体培養の特殊な環境で菌糸を伸ばしながら有用物質を生産する如く、その産物の研究はまだまだ可能性があると確信している。

著者紹介 金沢工業大学 バイオ・化学部 応用バイオ学科(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 18 11月 2021

日本生物工学会教育委員会では、創立100周年を記念して、『ひらく、ひらく「バイオの世界」―14歳からの生物工学入門』 を翻訳・出版しました。⇒詳しくはこちら

新着情報

Published by 学会事務局 on 18 11月 2021

日本生物工学会教育委員会では、創立100周年を記念して、本会の90周年を記念して刊行され、現在も非常に高い人気を博している 『ひらく、ひらく「バイオの世界」―14歳からの生物工学入門』 を翻訳・出版しました。

本書では豊富な絵や写真とともに、70個のQ&Aで、バイオテクノロジーの基礎を易しく解説しています。POD(プリントオンデマンド)と電子書籍のみの発売です。Kindle版は海外のAmazonでも購入できます。

⇒詳しくは化学同人のサイトをご覧下さい。

発行年月日:2021/11/25

判型:B5変

ページ数:166頁

ISBN:978-4-7598-3125-2

目次

- Part 1: The basics of Biotechnology

- Part 2: Application of Biotechnology

- Part 3: The secret of Biotechnology

- Part 4: Latest Biotechnology

- Part 5: Biotechnology of the Future

►その他の出版物Topへ

その他の出版物

Published by 学会事務局 on 17 11月 2021

日本生物工学会創立100周年記念JBB特集号がArticle collectionsのVirtual Special Issue(VSI)としてScienceDirect上で公開されました。

創立100周年記念JBB特集号では、各研究部会によるReview論文が今後順次オンライン公開されます。

VSI論文は、実際の掲載号の掲載リストとVSIのリストの両方に表示されます。また2022年1月から12月までは無料公開されます。

►JBBTopへ戻る

新着情報

Published by 学会事務局 on 16 11月 2021

小西 正朗

2021年度生物工学奨励賞(照井賞)受賞者

北見工業大学工学部

2021年10月6日~8日にかけて大韓民国慶州市の慶州ファベクコンベンションセンター(慶州HICO)において韓国生物工学会(Korean Society of Bioengineering:KSBB)の2021年秋季大会(2021 KSBB Fall Meeting and International Symposium)が開催された。例年、生物工学会(The Society for Biotechnology, Japan:SBJ)から当該年度の学会賞各賞の受賞者が招待され、活発な研究交流が行われている。昨年度から続いているコロナ禍の影響があり、本年度は、竹山春子先生(生物工学功績賞・早大)、金井宗良先生(江田賞・酒類総研)と筆者(照井賞・北見工大)が招待され、オンラインで講演した。

慶州市は慶尚北道の南東に位置する新羅の古都であり、多くの伝統文化遺産の宝庫であり、世界的な歴史文化都市である。慶州市はハイテク科学都市としての一面も持ち、慶州HICOは世界的なコンベンションを誘致するために、2015年にオープンした韓国国内でも比較的新しいコンベンションセンターのようである。コロナ禍でなければ、現地で韓国の先生方と交流ができ、さまざまな経験ができたであろうと考えると残念でならない。

筆者は、11月8日に開催された[S-7] AI-assisted Bioprocess Developmentのセッションで発表することになり、発表4日前に発表セッションと開会式のzoomリンクが送られてきた。直前の連絡から、現地の実行委員の先生方の苦労が垣間見えた気がした。開会式では、生物工学会からは福﨑会長がオンラインでご挨拶された。セッションでは最初に金井先生が「清酒酵母の機能性成分の蓄積機構と応用」についてご講演され、それに続いて、KAISTのHyun Uk Kim先生が「Characterization and Engineering of Microbial Metabolism Using Deep Leaning」というタイトルで独自の深層学習を用いた微生物代謝解析についてご講演された。次に筆者が「機械学習を用いた培地の解析と設計」に関して講演し、最後にKorea Institute of Industrial TechnologyのJunghwan Kim博士が「機械学習を用いた化学プロセスのモデリング」についてご講演された。これらの発表に対して活発な議論が行われ、韓国においても、人工知能を含めたデジタル技術(DX)のバイオプロセスや物質生産への応用研究に注目が集まっていることを感じることができた。

コロナ禍の非日常の中、KSBB秋季大会への参加を支援いただいたKSBB会長Choul-Gyun Lee先生、ハイブリット方式の大会を企画いただいた大会実行委員の先生方、学術交流を支援いただいた藤山和仁先生(国際展開担当理事)ならびに生物工学会事務局の方々、現地写真を提供いただいたKSBB事務局Kho様、関係者各位に厚く御礼申し上げます。

対面での国際交流が早く再開できる状況になることを切に願います。

開会式:オンラインで挨拶をされる福﨑会長

(KSBB事務局Khoさん撮影)

シンポジウム会場の様子、通常の半分の

定員のようだが、ほぼ満席のようだ

(KSBB事務局Khoさん撮影)

♦関連記事:【国際交流】韓国生物工学会(KSBB)大会参加報告

新着情報

Published by 支部:東日本 on 15 11月 2021

支部活動

Published by 学会事務局 on 15 11月 2021

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 132, No. 6(2021年12月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

- 会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合:

⇒詳しくはこちら

- 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合:

Webフォーム(日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 支部:九州 on 12 11月 2021

2021年12月4日(土)に開催されます第27回 九州支部 大分大会(2021)について、大会プログラム、参加申込み方法をお知らせします。なお、大会要旨集のダウンロードパスワード及び、当日の Zoom Meeting の接続情報等は、講演者、参加申込の方及び関係者のみにメールにてお知らせします。

♦関連記事:

►九州支部Topへ

新着情報

Published by 部会:次世代アニマルセルインダストリー on 11 11月 2021

次世代アニマルセルインダストリー研究部会では、「優秀学生発表賞」を設けております。優秀学生発表賞は、将来を担う研究者の卵たち(高専生、学部生および大学院生)の意欲向上や自身の研究に対する更なる理解を促す動機づけを目的としています。

本年度は、第73回日本生物工学会大会の期間中、2021年10月27日に研究部会主催で開催した優秀学生発表審査会において口頭発表および諮問を行いました。修士および博士課程の学生合わせて20名(修士12名、博士8名)のエントリーに対し、部会員の先生方による厳正な審査を行い、以下の5名の学生(修士3名、博士2名)に優秀学生発表賞を授与することといたしました。

優秀学生発表賞受賞者

受賞された皆様、おめでとうございます!さらなるご活躍と研究のご発展をお祈りいたします。次世代アニマルセルインダストリー研究部会では、今後も若手研究者の研究を奨励して、生物工学研究分野の発展に貢献したいと考えております。

►次世代アニマルインダストリー研究部会Topへ

新着情報,研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 10 11月 2021

平素より学会活動にご協力賜り、誠にありがとうございます。

2022年の会費の納入をお願い申し上げます。会費は会誌の刊行、大会の開催、講演会、その他学会の事業運営にあてられますので、何卒ご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。なお、振込用紙は12月上旬に会員の皆様宛に直接お送り致します(会費口座振替登録者は除く)。

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2022年会費 (1月~12月、不課税)

| 正会員 | 11,000円(だたし、海外在住の正会員は12,000円) |

|---|

| 学生会員 | 5,000円 |

|---|

| 団体会員 | 30,000円 |

|---|

| 賛助会員 | 50,000円(1口以上) |

|---|

納入期限

- 振込用紙をご利用の場合:

※専用の払込用紙使用時の払込み料金は学会が負担しますが、2022年1月17日(月)以降は現金でのお支払いの場合、加算料金(110円)が必要です。

正会員および学生会員: 2021年12月末日

団体会員および賛助会員: 2022年4月末日

- 自動引落(口座振替)をご利用の場合: 2022年4月25日(月)に引落実施予定

領収書について

- 【銀行振込でのお支払い】 振込票の控えを領収証としてご利用ください。

- 【口座振替でのお支払い】 領収証を希望される方は、事務局にお申し出ください。領収証は会費引き落し後(5月初旬)に送付いたします。領収証の宛名は会員名、送付先は会誌送付先と同住所となります。毎年領収証が必要な方はその旨お知らせください。

紛失による領収証の再発行はいたしませんのでご注意ください。

英文誌Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) の購読について

2009年より英文誌(JBB)は電子ジャーナルへのアクセス権のみとなりました。冊子体はご希望の会員に年額5,000円(税込)で有料配布しております。正会員および学生会員の方で、新規に有料購読をご希望の方はできるだけ早めにお知らせください。また、冊子購読を中止される場合も早めに事務局までご一報ください。

会費の口座振替について

毎年の会費をご指定の銀行口座からお支払いいただくことも可能です。預金口座振替依頼書 を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

異動届出

会誌送付先、住所、会員資格(学生会員から正会員へ移行)などの変更は、会員サービスから異動届出をお願いします。FAXの場合は、ダウンロードした書面にご記入のうえ、下記宛にお送り下さい。

退会届出

2021年12月14日(火)までに理由を付してE-mailまたはFAXにてお届け下さい。なお滞納会費があれば納入をお願いします。⇒詳しくはこちら

年度途中で退会された場合、会費は返金いたしません。年度末退会(12月31日付での退会)を希望する方は、その旨退会届にご記入ください。

お問い合せ先

日本生物工学会事務局

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2番1号

大阪大学工学部内

公益社団法人 日本生物工学会

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

E-mail:

新着情報

Published by 学会事務局 on 09 11月 2021

令和3年秋の叙勲において、日本生物工学会 元会長・顧問、名古屋大学名誉教授の小林猛先生が瑞宝中綬章を受章されました。小林先生の生物化学工学に関する研究・教育、特に当該分野でのご業績「生物機能工学の産業利用に関する新領域の開拓」が評価対象になり受章に至ったものです。

新着情報

Published by 学会事務局 on 29 10月 2021

第73回日本生物工学会大会(2021)は、おかげさまをもちまして、盛会のうちに終了いたしました。ご参加いただきました皆様、ご協力いただきました関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

第74回日本生物工学会100周年記念大会は、2022年10月17日(月)~10月20日(木)にオンラインにて開催します(100周年記念式典は千里ライフサイエンスセンター(大阪府豊中市)にてハイブリッド開催)。

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 10月 2021

生物工学会誌第99巻第10号(2021年10月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第99巻第10号

第99巻からは、J-STAGEでの公開に合わせて、「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 10月 2021

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

- 特集 有機質肥料活用型養液栽培:硝化微生物群の解析および土壌創製への展開

►生物工学会誌Top

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 10月 2021

生物工学会誌 第99巻 第10号

後藤 雅宏

今年は沖縄の大会参加を楽しみにしていたが、それも叶わなかった。正直、新型コロナ感染症(以下コロナ)の影響がここまで長期に及ぶとは予測していなかった。2020年の4月7日の緊急事態宣言以来、オンライン会議が定着し、今や誰しも3大Webツール(Zoom、Teams、WebEx)を使いこなす時代になってきた。

コロナがもたらした半ば強制的なIT改革は、今世紀最大の変革をもたらしたと言えるのではないだろうか。おそらく、コロナが収束しても元の形には完全に戻らないことは予想に難くない。今後は対面とオンラインの相互補完による新しい学会モデルが構築される可能性が高いと考えられる。

さて、振り返ってみると、コロナ収束のためには、ワクチン接種が一番の鍵だったことになる。ワクチンとは、病原体の特徴を前もって体の免疫システムに記憶させるものである。うまく記憶させることができれば、体内に危険ウイルスが侵入してきた時に、その記憶を基にウイルスを攻撃する抗体を作り出すことができる。

ワクチンには、以前から弱毒化および不活化したワクチンが用いられてきた。コロナワクチンの内、中国製の2つのワクチンはこの旧来型の不活化ワクチンである。日頃身近なインフルエンザのワクチンが代表的な不活化ワクチンであり、その予防効果は40~60 %と言われている。日本でもKMバイオロジクス社

(旧化血研)はこの不活化の手法でコロナのワクチン開発を進めている。

一方、現在コロナワクチンの主流は、次世代型ワクチンと言われるメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンである。従来、RNAは分解されやすく、実用化はとても困難とみられてきた。しかし、そのmRNAの炎症性を低下させタンパク質の変換効率を飛躍的に改善し実用化にこぎつけた技術が、“ウリジン”の“シュードウリジン”変換のアイデアである。この技術の提案者は、本年4号の巻頭言1)でも広島大学の黒田先生が記されているように、ハンガリー出身の女性研究員カタリン・カリコ博士である。同氏のインタビューを収録した2021年5月27日にNHKで放映された“新型コロナ世界からの報告”の中で、この発明は、2005年彼女がペンシルベニア大にいた当時、同大のドリュー・ワイスマン教授との共同研究の成果と報告されている。この2人が、まさに今年のノーベル医学生理学賞の最有力候補であることは間違いない(本稿が掲載された頃にはその答えが出ていると思われる)。多くの研究者がその可能性に気づかない中、ドイツのBioNTech社は、この技術に注目しカリコ博士を2013年に副社長として迎え入れている。同社は、この技術を基にファイザーと2018年にインフルエンザのmRNAワクチン開発に着手したが、その後、この技術はコロナワクチン開発に転用されたと考えられる。今回の鍵となる“シュードウリジン”に関しては、2013年の本誌5号のバイオミディア2)に冨川千恵氏の解説記事がある。米国のモデルナも基本的には同じ原理のmRNAワクチンである。一方、英国のアストラゼネカ社のワクチンは、同じ次世代型ワクチンでもウイルスベクター型のワクチンであり、その仕組みが少し異なる。

日本のワクチン開発は遅れを取っているが、その主な原因は、臨床試験の困難さにある。臨床試験では、ワクチン投与群と偽薬(プラセボ)群との有効性比較データが必須となるが、現在の日本の状況下でプラセボ群を確保することは容易ではなく、薬事申請の大きな障害となっている。

最後に、ワクチン接種の副作用に触れておきたい。ワクチン接種の副作用について、若い女性の方がその割合が高いことが報告されている。その原因は明らかにされていないが、一説には化粧品に含まれているPEG(ポリエチレングリコール)の影響が疑われている(まだ、科学的に実証された例はない)。私達は、2016年からフランスの大手化粧品メーカーC社との共同研究を開始した。その際、研究所トップのM氏から、当社ではPEG系界面活性剤が免疫系に影響を及ぼす疑いがあるため、PEGの使用は禁止されていますとの説明を受けた。個人的には、C社の高級化粧品しか使用していない女性群のデータを検証してみたいと思っている。

1) 黒田章夫:生物工学、99, 161 (2021).

2) 冨川千恵:生物工学、91, 259 (2013).

著者紹介 九州大学大学院工学研究院(主幹教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 24 10月 2021

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 132, No. 5(2021年11月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

- 会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合:

⇒詳しくはこちら

- 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合:

Webフォーム(日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 22 10月 2021

シンポジウム課題の公募受付を終了しました。多数のご応募ありがとうございました。。 応募いただいた方で、12月29日12:00(正午)までに受け取りのメールが届いていない方は、メール不達の可能性があります。 その場合、シンポジウム担当村中()まで、シンポジウム公募書類を再送いただくようお願い申し上げます。

第74回日本生物工学会大会

実行委員長 大政 健史

第74回日本生物工学会100周年記念大会は、2022年10月17日(月)~10月20日(木)にオンラインにて開催します(100周年記念式典は千里ライフサイエンスセンター(大阪府豊中市)にてハイブリッド開催)。

つきましては、日本生物工学会100周年記念大会にふさわしいシンポジウムを公募します。なお、シンポジウムは18日(火)~20日(木)まで、複数会場で実施する予定です。

会員各位におかれましては提案書 に

に

- 課題名(日本語によるシンポジウム、英語によるシンポジウムの別)

- 開催の趣旨

- 世話人名(連絡先)

- 参加予定者数(講演者、参加者)

- その他希望事項

をお書きいただき、2021年11月1日(月)~2021年12月28日(火)までの間に、メールにて下記宛までお申し込みください。

なお、シンポジウム世話人は、参加登録開始日の時点で本学会正会員である必要がありますので、ご注意ください。

会場数(オンライン)には限りがあり、また、100周年記念として、例年の大会よりも本部企画のシンポジウムが多くなる可能性があります。そのため応募多数の場合には、100周年記念大会が掲げるコンセプト「輝ける次の100 年へ向けて―バイオテクノロジーが拓く未来社会」に沿った申請を優先的に採択させていただきます。また、類似した内容の提案については統合をお願いする場合がございますのでご承知おきください。

シンポジウムの開催時間は2時間を基本とさせていただきます。採択課題は上記1)から3)の項目を大会HPにて掲載させていただきます。研究部会からの申請であっても、採択において優先されるものではありません。基本的にシンポジウムの講演者への旅費、謝礼は実行委員会ではご用意できません。

上記趣旨をご理解の上ご応募頂きますようお願い申し上げます。

採択につきましては2月初旬にメールにてお知らせします。

申込先:大阪大学大学院工学研究科

シンポジウム担当:村中 俊哉

E-mail:

日本生物工学会 大会シンポジウム開催に関する中期的方針

【募集】

- 会員各位より広くシンポジウムを募る。

- 本会として重要なテーマに関するシンポジウムを理事会から応募する場合がある。

【選考の手続き】

- 応募多数の場合は、理事会から応募されたシンポジウムを含めて、時代に即した重要なテーマを中心に大会実行委員会で選考し、理事会で承認する。

研究部会からの応募に対しては、

- 1)本部からの資金援助も行っていることから、基本的には大会期間中以外の機会にシンポジウム等の報告会の場を設けて頂くことを前提として選考する。

- 2)大会中開催の必然的理由がある場合には、応募時にその旨を明記していただくものの、 順位が低くなることがありうる。

- 前年に引き続き応募されたシンポジウムについては、採択順位が下がる場合がある。

- 他の学会などとの共催・協賛によるシンポジウムについては、記載された共催・協賛の理由を採否判断材料の一つとする。

■関連記事:【年次大会】シンポジウムの開催と運営に関する理事会方針

https://www.sbj.or.jp/meeting/meeting2010_sympo_board_policy.html

►年次大会のページ

新着情報

Published by 部会:非線形バイオシステム on 15 10月 2021

- 開催日時:2021年12月9日(木)15:00~17:30

- 開催方法:Zoomオンライン

- 参加費:無料

- 開催趣旨:

本研究会では、多様な観点から「非線形バイオシステム」に携わる機会を参加者に提供し、新たな研究課題や共同研究の芽が生まれることを目指している。近年、人工知能、量子生物学など新しい学問の潮流が生まれている。一方で、2021年は変異型コロナウイルス感染拡大による全国的な緊急事態宣言が発令される一方で、早期のmRNAワクチン接種等によって東京オリンピック・パラリンピック2020が開催されました。

そこで本研究部会では、今年度第1回セミナーにおいても新たな時代に向けた研究思考型の討論と異分野交流を深化させたい。

- プログラム:

<第一部:公開セミナー>

♦座長:堀 克敏(名古屋大学大学院工学研究科)

15:00~16:15

「タンパク質を構成要素とする分子システムの適応度地形解析と『超越分子システム』構築への拡張」

…松浦 友亮(東京工業大学地球生命研究所・科研費学術変革A「超越分子システム」領域代表)

♦座長:田丸 浩(三重大学大学院生物資源学研究科)

16:20~17:10

「ドロップワールド仮説:生命起源における階層性」

…栗原 顕輔(京セラ株式会社 研究開発本部)

<第二部:総合討論>

♦座長:田丸 浩(三重大学大学院生物資源学研究科)

17:10~17:30

「非線形バイオシステム研究部会の展望」

<第三部:活動方針検討会>(非公開)

18:00~20:00

♦進行役:田丸 浩(三重大学大学院・研究部会長)

・今後と次年度研究部会の運営方針

・その他

- 申込方法:

参加をご希望の方は2021年12月3日(金)までに、下記までメールにてお申し込みください。

お名前(フルネーム)とご所属の明記をお願い致します。お申し込みをもちまして、非公開部の内容の守秘義務にご了承頂いたものと致します。

- 申込先:

三重大大学院・研究部会長 田丸 浩

E-mail:

⇒非線形バイオシステム研究部会Topへ

♦関連記事:

学会行事

Published by 支部:関西 on 15 10月 2021

2021(令和3)年10月15日

日本生物工学会 関西支部長

大政 健史

日本生物工学会関西支部では、支部における生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者の選考過程を明確化するため、関西支部学生優秀賞を2018年度、創設しました。この賞は、翌年度に博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される、関西支部所属の学生会員の研究奨励を目的とするものです。なお、本賞受賞者の中から選考される最優秀者1名を、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の候補者として、関西支部より推薦することになります。

つきましては、関西支部学生優秀賞への応募者を募集いたします。関西支部の各大学の先生方におかれましては、是非、優秀な学生会員のご応募にご協力くださいますようお願いいたします。

- 対象者は、関西支部に所属する日本生物工学会学生会員であり、大学院博士前期課程等に在籍しており、2022年度に博士後期課程への進学を予定し、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される者とする。10月進学予定の学生についても、進学する予定であることを指導教員等が保証することで、同等の扱いをすることができる。

- 応募は、指導教員による承認の上、「関西支部学生優秀賞申請書」

による自薦によるものとする(下記提出先まで電子メールにて送付)。申請書内に指導教員の氏名・所属・メールアドレスを記載することにより、指導教員の承認を得たものとする。

による自薦によるものとする(下記提出先まで電子メールにて送付)。申請書内に指導教員の氏名・所属・メールアドレスを記載することにより、指導教員の承認を得たものとする。 応募書類をもとに、関西支部委員による選考を行い、関西支部学生優秀賞受賞者を決定する。さらに、関西支部委員による研究プレゼンテーション審査会(2022年1月下旬を予定)を経て、最優秀者1名を決定する。

- 提出締切日:

2021年12月15日(水)正午

- 応募方法:

「関西支部学生優秀賞申請書」 (記載例はこちら

(記載例はこちら )に必要事項を記入し、「関西支部学生優秀賞」への応募であることを明記の上、下記提出先に電子メールにてお送りください。

)に必要事項を記入し、「関西支部学生優秀賞」への応募であることを明記の上、下記提出先に電子メールにてお送りください。

- 問合せ・応募書類提出先:

日本生物工学会関西支部

庶務幹事 古賀 雄一

E-mail: TEL. 06-6879-7443

⇒関西支部Topへ

支部活動,新着情報

Published by 支部:関西 on 12 10月 2021

本ワークショップは、関西地域企業と公設試験研究機関の研究・開発業務内容をご講演いただき、地域のみならず国内外の産業を支えるコア技術や独自の魅力を産学官の若手研究者/学生の方々に広く知っていただくことを目的としています。これから就職を考える学生さんには、これら企業・研究機関の情報に触れ、働き方とやりがいの多様性を知る機会になるはずです。ブレークアウトルームを用いた企業・公設試別交流会の場を通して、学会などでは難しい企業・研究機関の方との交流を深めていただければと考えております。なお、関西支部の企画ですが、日本全国の若手研究者/学生からの参加を歓迎します。奮ってご参加ください。

- 日時: 2021年12月15日(水) 13:00 ~ 16:30

- 会場: WEB配信(Zoomによるオンラインライブ配信)

- 参加費: 無料

- プログラム、機関の概要または講演内容:

12:45~ Zoom入室開始

13:00~13:05 開会の辞 ……大政 健史(関西支部支部長・大阪大学大学院工学研究科)

13:05~13:50 公設試験研究機関の業務の紹介(各15分)

♦永尾 寿浩(地方独立行政法人大阪産業技術研究所 森之宮センター 生物・生活材料研究部)

糖質、脂質、蛋白質、バイオマス、微生物、遺伝子に関連する研究を通じて企業の商品化を支援しています。

♦山本 佳宏(地方独立行政法人京都市産業技術研究所 経営企画室 研究戦略リーダー兼京都バイオ計測センター)

中小企業等の産業技術振興を目的としたバイオ関連分野における産学官連携事業について紹介します。

♦大橋 正孝(奈良県産業振興総合センター 産業技術研究部 バイオ・食品グループ)

奈良県オリジナルな発酵食品・加工食品の開発をめざして、企業の商品化を支援しています。

13:50~14:00 休憩

14:00~15:20 企業の事業の紹介(各20分)

♦西原 紗彩(奥野製薬工業株式会社 総合技術研究部 第十一研究室)

「小麦ペプチド」による食品のコク味、塩味、スパイシー感の向上効果とそのメカニズムについて講演します。

♦深谷 拓己(サラヤ株式会社 バイオケミカル研究所)

当社自然派製品を例に、持続可能な製品開発と環境に対する取り組みについて講演します。

♦中島 瞳(Noster株式会社 R&D本部)

有用微生物(乳酸菌、腸内細菌等)を活用した医薬品の開発、食品の開発の取組みについてご紹介致します。

♦山下 和彦(ヤヱガキ醗酵技研株式会社)

「伝統産業におけるイノベーションの必要性」酒造りで培った伝統の”発酵技術”を駆使してオリジナル性の高い色素や機能性食品の研究開発について。

15:20~15:25 企業・公設試別交流会の案内・注意事項

15:25~15:35 休憩

15:35~16:35 企業・公設試別交流会

複数のブレークアウトルームに分かれ、講演者は個別にブレークアウトルームに入り、若手研究者/学生の方々は、自由にブレークアウトルームを行き来していただき、講演者の方を囲んで交流を深めていただきます。若手研究者/学生の方々は、各企業・研究機関の研究・開発業務内容についてだけではなく、これから先の就職の事も考えながら、遠慮することなく積極的に質問をしてください。

*ブレークアウトルームは17:00頃まで開けておく予定です。

- 申込方法: こちらの申込みフォームからお申込み下さい。

- 定員: 80名

- 申込締切: 2021年12月8日(水)(※ただし定員に達し次第締め切らせていただきます。)

- 問合せ先:

日本生物工学会関西支部企画委員(大阪市立大学)尾島 由紘

TEL. 06-6605-2163 E-mail:

►関西支部Topへ

学会行事

Published by 支部:九州 on 04 10月 2021

第27回日本生物工学会 九州支部大分大会は、別府大学での開催に向けて準備を進めておりましたが、オンラインで開催することになりました。

開催方法等を以下のように変更いたしましたのでお知らせいたします。

1)講演題名

2)発表者:氏名(ふりがな),所属略称(連名の場合は講演者氏名の前に○印)

3)連絡先:郵便番号,住所,所属,氏名,TEL,FAX,E-mailアドレス

4)学生賞審査希望の有無

【学生賞】学生会員の研究奨励のために,九州支部学生賞を設けています。一般講演の申し込みをされる学生会員で学生賞の審査を希望される方は、申し込み時に学生賞の希望(修士の部・博士の部いずれか)と承諾を得た指導教員名を明記してください。

(注)一般講演は一人一題のみで,複数の講演はできません。

*ミキサー・懇親会は中止します。学生賞受賞者の発表は閉会式にて行います。

- 問合せ先:

〒874-8501大分県別府市北石垣82

別府大学 食物栄養科学部 発酵食品学科

日本生物工学会九州支部 大分大会実行委員長 藤原 秀彦

E-mail:

♦関連記事:【九州支部】第27回 九州支部 大分大会(2021)

►九州支部Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 01 10月 2021

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 132, No. 4(2021年10月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

- 会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合:

⇒詳しくはこちら

- 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合:

Webフォーム(日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

►JBBのTopページへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 30 9月 2021

第73回日本生物工学会大会の当日申込は、2021年10月25日(月)~29日(金)まで受け付けます。

⇒詳しくはこちら

大会に参加される方は、2021年10月13日(水)より講演要旨の閲覧が可能になります。また、10月25日(月)からは一般講演の発表ビデオをオンデマンドで視聴していただくことができます。⇒詳しくはこちら

今後のスケジュール

- Web版講演要旨集の閲覧:2021年10月13日(水)~10月29日(金)

- 発表ビデオの閲覧:2021年10月25日(月)~10月29日(金)

- 講演要旨PDF版のダウンロード:2021年10月13日(水)~2022年1月12日(水)

新着情報

Published by 支部:東日本 on 28 9月 2021

主催行事

第6回日本生物工学会東日本支部長賞

日本生物工学会東日本支部は2016年(平成28)年度より、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した、若手の東日本支部所属本会会員に対して、『日本生物工学会東日本支部長賞』を授与しています。 2021年度は以下の1名が選考されました。

【2021年度受賞者】

【関連記事】【東日本支部】2021年度日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ

これまでの活動

►東日本支部Topへ

支部活動

Published by 支部:東日本 on 28 9月 2021

(公社)日本生物工学会東日本支部 主催

| 日時 | 2021年11月19日(金)13:00~18:00(終了後、簡単なオンライン懇親会を予定) |

|---|

| 開催方法 | 「口頭発表」(セッション1~3):Zoomによるライブ配信。

質疑応答はライブで発表後に行いますが、同時にSlackによる参加者レスポンスの発表者へのフィードバックも行います。Slack上では発表者への応援メッセージも歓迎。 「自由討論」:oViceによるバーチャルスペースで、口頭発表の発表者が各ブースに分かれて参加者と自由に討論します。 「懇親会」:oViceを利用して、懇親会会場の再現(話したい人と話せる)を行います。 詳細は、発表申込者・参加申込者にご案内します。 |

|---|

| 開催趣旨 | 日本生物工学会東日本支部 第16回学生発表討論会 オンライン版のご案内日本生物工学会東日本支部事務局です。

平素より日本生物工学会東日本支部の活動にご協力いただきましてありがとうございます。 さて、東日本支部主催の第16回学生発表討論会が表記のように開催されますので、ご案内申し上げます。今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、残念ながら例年のような宿泊形式は困難ですので、昨年度に引き続き半日間のオンライン形式にて開催いたします。 学生発表討論会は、皆様のご協力をもちまして毎年、活発な討論が交わされて東日本支部の恒例名物企画となり、参加した学生からも高い評価を頂いております。当日は、今年度の日本生物工学会飛翔賞受賞者にも講演いただきます。 本発表討論会は、既に社会で活躍されている先輩方から、学生への意識や経験の伝承にも重きを置いてきました。今年度も、オンラインながらその機会を提供いたします。発表する学生さんに、Zoomでの口頭発表とSlackを併用した質疑応答、oViceを利用したバーチャルスペースでの自由討論を通して、自身の研究内容をネタに充分に時間をかけて討論する場を設ける予定です。 大学進学率が60%に達している今日、企業・研究所の方々と学生が直接、深い討論をできる本発表討論会は、社会人の側からも最近の学生の意識を知る貴重な機会として評価いただいております。オンライン懇親会では、oViceを利用したバーチャルスペースの画面上で、実際の懇親会場のように話をしたい人と集まって話をできる環境を提供いたしますので、近頃の学生に一言いいたいという企業の方のご参加も、歓迎いたします。 従来の東日本支部「学生発表討論会」の内容についての詳細は、以下のURLより、生物工学会誌2010年第88巻第1号のBranch Spirit欄に掲載しました記事をご覧ください。

https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/8801_branch_spirit.pdf |

|---|

| 内容 | プログラム予定 | 11月19日(金) | | 12:30 | 開場(Zoom入室、参加者アカウント名変更、開催者からの注意説明) | | 13:00 | 開会挨拶 | | 13:05 | 日本生物工学会飛翔賞受賞者講演

「ナノ抗体を用いた蛍光免疫センサとその高感度化のための酵母提示選択法の開発」

井上 曉人(東京工業大・院) | | 13:25 | 発表準備 | | 13:30 | 研究発表会 セッション1:

口頭発表4名[(発表10分+質疑5分)×4]+休憩10分 | | 14:40 | 研究発表会 セッション2:(同上) | | 15:50 | 研究発表会 セッション3:(同上) | | 17:00 | 自由討論 | | 18:00 | 閉会挨拶 | | 18:05 | 懇親会(学生も参加可) |

|

|---|

| 発表申込 | | 発表者の申込 | | 発表資格・定員 | 日本生物工学会学生会員、および日本生物工学会正会員の紹介を受けた非会員学生。

12名まで | | 参加費 | 無料 | | 発表要領 | 演者はインターネット接続してご自分の環境から発表ください。ただし、接続が不安定で発表・質疑応答に支障を来す通信環境は避けてください。

ご自分のPCから、発表受付後にお知らせするZoomミーティングURLに当日、アクセスし、パワーポイントのスライドショーを画面共有して発表していただきます。発表時間は1題あたり10分、質疑5分です。

さらに、自由討論会会場でも指定したブースに分かれて口頭発表と同じスライドショーを使って発表していただき、討論を深めて頂きます。 | | 要旨について | 発表受付後に要旨フォーマットをお送りしますので、それに従い作成したものを11月5日(金)までに下記 申込先にお送りください。

要旨は要旨集に収録し、PDF形式で日本生物工学会Webサイト上の東日本支部ページ上で期限付きで公開いたします。 | | 発表申込方法 | 11月1日(月)までに、1) 氏名、2) 連絡先(E-mailアドレス)、3)所属、4) 会員の場合には会員番号・非会員の場合には紹介者の氏名及び会員番号 を記入の上、メールの件名を「学生発表討論会発表申込」として、下記申込先にE-mailにてお申し込みください。 |

|

|---|

| 参加申込 | | 参加者の申込(発表者以外) | | 参加資格・定員 | 日本生物工学会正会員・賛助会員・学生会員、および正会員の紹介を受けた非会員学生

50名まで | | 参加費 | 無料 | | 参加要領 | ご自分のPCから、参加受付後にお知らせするZoomミーティングURLに当日、アクセスしてください。 | | 参加申込方法 | 11月15日(月)までに、1) 氏名、2) 連絡先(E-mailアドレス)、3)所属、4) 会員の場合には会員番号・非会員の場合には紹介者の氏名及び会員番号 を記入の上、件名を「学生発表討論会参加申込」として、下記申込先にE-mailにてお申し込みください。 |

|

|---|

| 申込先 | 日本生物工学会東日本支部 第16回学生発表討論会オンライン版

担当 大槻隆司(山梨大学大学院医学工学総合研究部生命環境学域)

E-mail |

|---|

►東日本支部Topへ

学会行事,支部活動

Published by 学会事務局 on 27 9月 2021

サーバメンテナンスのため、日本生物工学会のホームページおよび大会ホームページが以下の期間利用できなくなります。

サーバー停止日時:

- 2021年9月29日(水)16:00 ~ 17:00

- 2021年10月1日(金)16:00 ~

17:00 17:30(変更しました) - 2021年10月8日(金)16:00 ~

17:00 17:30(変更しました) - 2021年11月1日(月)16:00 ~

17:00 17:30(変更しました)

ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

なお、上記期間中も会員システム、Journal of Bioscience and Bioengineeringの投稿・査読システム(Editorial Manager)、および閲覧(ScienceDirect)は通常通りご利用いただけます。

新着情報

Published by 学会事務局 on 27 9月 2021

第73回日本生物工学会大会の一般講演の発表ビデオの受付を終了しました。事前登録にご協力ありがとうございました。

大会に参加される方は、10月25日(月)から10月29日(金)の大会終了時まで、発表内容をまとめた12分間の動画をオンデマンドで視聴していただくことができます。⇒詳しくはこちら

今後のスケジュール

- Web版講演要旨集の閲覧:2021年10月13日(水)~10月29日(金)

- 発表ビデオの閲覧:2021年10月25日(月)~10月29日(金)

- 講演要旨PDF版のダウンロード:2021年10月13日(水)~2022年1月12日(水)

当日申込みは、2021年10月25日(月)~29日(金)まで受け付けます。⇒詳しくはこちら

新着情報

Published by 支部:西日本 on 27 9月 2021

日本生物工学会西日本支部では2021年度学生賞候補者の推薦募集をしております。下記の要領に従って優秀な学生の推薦をお願いいたします。

- 対象・資格:次の (1) および (2) を満たす者

(1) 西日本支部地域内の大学の修士課程(博士前期課程),博士課程(博士後期課程)および高等専門学校専攻科の学生で生物工学会会員

(2) 生物工学会年次大会および支部講演会において口頭・ポスター発表した者もしくは本学会の和文・英文誌に論文を公表した者

- 推薦者:西日本支部の正会員で対象研究室、講座、学科および研究科の代表者

- 推薦方法:推薦用紙

に必要事項を記入して下記提出先へ郵送してください。

に必要事項を記入して下記提出先へ郵送してください。

- 推薦申込締切日:2021年11月30日(火)

- 問合せ・応募書類提出先:

〒783-8502 高知県南国市物部乙200

高知大学遺伝子実験施設

日本生物工学会西日本支部事務局(庶務)大西 浩平 宛 E-mail

►西日本支部Topへ

支部活動,新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2021

生物工学会誌第99巻第9号(2021年9月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第99巻第9号

第99巻からは、J-STAGEでの公開に合わせて、「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

►生物工学会誌Top

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2021

J-STAGEのメンテナンスのため以下の時間帯は、J-STAGE掲載記事を閲覧していただくことができません。

ご不便をお掛けしますが、メンテナンス終了まで今しばらくお待ちください。

メンテナンス期間:2021年9月25日(土)8:30 ~19:00

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2021

生物工学会誌 第99巻 第9号

金森 敏幸

あちらこちらで書いているが、19世紀は化学の時代、20世紀は物理の時代で、21世紀はバイオの時代だそうである。このレトリックは、化学が物理(主に量子力学と熱力学)で説明できるようになったのと同様に、複雑な生命現象も化学や物理で説明できるようになった、と捉えることができる。一方で、そういった、いわば還元主義に対するアンチ・テーゼとして自然現象を複雑系として扱おうとする研究が半世紀ほど前に盛んになったが、その対象の最たるものが生命であって、少し前に福岡伸一先生がこの視点を再度取り上げて、『世界は分けてもわからない』(講談社現代新書、2009年)などの一般図書が話題になった。

○○の時代云々は、勃興する産業分野と対応すると考えることができる。言うまでもなく、製造業は科学技術によって成り立つので、新しい産業は新しい科学技術によって生み出される。筆者の印象では、確かに1990年頃から、化学、材料、機械、電子などの化学と物理によって成熟した産業分野の企業がバイオ分野への進出をより積極的に検討するようになった。本学会は日本生物「工学」会であって、工学の存在意義の第一と筆者が考える「社会への実装」の観点から、今こそ、その意義が問われているのではないだろうか。

筆者はこれまでの経歴、あるいは、現所属のミッションから、どうしても社会実装の点から研究開発を考えてしまう。悲しいかな、純粋に知的好奇心から研究開発に取り込むという素養・能力がないとも言える。

なので、筆者の意見は少し偏っているであろうことを認識しつつ、バイオの研究成果をどうしたら産業に結びつけられるか、について、少し愚考を開陳させていただきたい。

機械や電子部品、材料などの無生物製品と、バイオが対象とする生物製品との大きな違いは、前者が均質・同一を保証できるのに対して、後者はきわめて多様である(均質・同一は期待できない)ということであろう。

バイオの研究成果の社会実装先の一つである医薬品については、世界中でprecision medicineに向かっていることは衆知である。たとえば、iPS細胞が樹立された頃に提唱された、患者さんの体細胞からiPS細胞を経て「その患者さんの」疾患モデルを樹立し、それによって最適な治療法(治療薬のみならず、放射線治療なども含め)を見つけ出すというストーリーが、時間的にも費用面でもSFでなくなりつつある。

均質・同一の製品でのビジネスモデルは少品種・大量生産、およびそれによるコストダウンに立脚する。一方で、バイオ製品は超多品種・少量生産が前提であり、当然コスト高にはなるが、販売戦略上、価格には限度がある。つまり、バイオ製品は、基本的に小商いである。他分野の企業がバイオ分野への進出を検討し始めた頃、多くの企業の皆様と意見交換の場を持たせていただいたが、その際彼らの多くがバイオ分野に抱いていた印象は、ハイリスク・ハイリターン(代表例はブロックバスター医薬品)であって、当時世界的に珍しい成長を遂げていた新興バイオ企業のインビトロジェンの事業内容を例に取って、バイオ分野の特徴、すなわち、超多品種・少量生産、小商いについてご説明した。この特徴は本質的な問題ではあるが、少なくとも米国では、アカデミアの研究成果をスピンアウトベンチャーで製品化し、ヘルスケアあるいはバイオ製品の大手企業(たとえば、ベクトン・ディッキンソンやサーモフィッシャー)にM&Aされるという形で社会実装されるスキームが確立されている。一方我が国では、米国ほどM&Aは盛んではないし、四半世紀ほど前に話題になった「社内起業」が大成功を収めていると筆者は聞かない。また、経済産業省が掲げた「大学発ベンチャー1000社計画」が有効に機能したかどうか、検証してみる必要があるだろう。いずれにしても、本質的に小商いにしかならないバイオの研究開発成果を社会実装する「仕組み」こそが、バイオの時代を花開かせる鍵だと考えている。

学問としての生物工学を深化させるために、還元主義が良いのか、俯瞰的、あるいは構成論的アプローチが良いのか等々、浅学な筆者には分からないが、「工学」の意義が「社会実装」にあるとしたら、深掘りばかりではなく、どうしたら社会実装できるのか?という議論も必要ではないか、と考えている。

著者紹介 国立研究開発法人産業技術総合研究所細胞分子工学研究部門(招聘研究員)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2021

第73回日本生物工学会大会の初日(2021年10月27日)に2021年度学会賞の授賞式が開催されます。 授賞式の後に、生物工学功労賞、生物工学賞、生物工学功績賞、生物工学技術賞の受賞講演が行われます。また、生物工学奨励賞(江田賞・斎藤賞・照井賞)、および、生物工学アジア若手賞の受賞講演は、2日目(10月28日)と3日目(10月29日)の午前に開催されます。

授賞式典

【日時】2021年10月27日(水)9:00~9:50

【会場】Zoomによるオンライン形式(H1 会場)

9:00~9:05 会長挨拶

9:05~9:10 韓国生物工学会(KSBB)会長挨拶

9:10~9:20 功労会員推戴

9:20~9:50 各賞授賞式

⇒受賞者紹介

受賞講演

《生物工学功労賞,生物工学賞,生物工学功績賞,生物工学技術賞》

日時 10月27日(水)9:55 ~11:30

会場 Zoomによるオンライン形式(H1 会場) [A1H1-0001 ~0004]

《生物工学奨励賞(江田賞)》

日時 10月28日(木)9:00 ~9:20

会場 Zoomによるオンライン形式(H1 会場) [A2H1-0001]

《生物工学奨励賞(斎藤賞)》

日時 10月28日(木)9:30 ~9:50

会場 Zoomによるオンライン形式(H2 会場) [A2H2-0001]

《生物工学奨励賞(照井賞)》

日時 10月29日(金)9:00 ~9:20

会場 Zoomによるオンライン形式(H1 会場) [A3H1-0001]

《生物工学アジア若手賞》

日時 10月29日(金)9:00 ~9:20

会場 Zoomによるオンライン形式(H7 会場) [A3H7-0001]

♦関連記事:【学会賞】2021年度学会賞受賞者決定のお知らせ

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2021

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

►生物工学会誌Top

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 部会:メタボロミクス on 22 9月 2021

オームサイエンスの一つとして注目されているメタボロミクスについて理解を深めていただき、実際にメタボロミクスを実施していただけるための技術の習得を目的として、今年も例年通り、下記講習会を開催させていただきます。昨年に引き続き、質量イメージング講習をメニューに加え、2日間の講習とします。

- 日時:2021年12月7日(火)~12月8日(水)

- 場所:Zoomでのオンライン配信・ミーティング

- 講習内容:

♦12月7日(火)(第1日)

午前

イントロダクション(福崎):メタボロミクス概要

講義:GC/MS分析について

午後

講義(新間):見えないものを観るイメージングMS

講義:データマイニング

懇親会 (終了予定 18:00頃)

♦12月8日(水)(第2日)

午前

実習講義:GC/MSを用いたサンプル分析

実習:GC/MSデータ解析(前半)

午後

実習:GC/MSデータ解析(後半)

実習講義:イメージングMSを用いたサンプル分析

ラウンドテーブルディスカッション、総括 (終了予定 17:00頃)

※本年度はZoomでの開催となりますので実験室での実習を中止とさせていただき、その補填として実習内容を講義形式でご体験いただく「実習講義」をご用意しております。

- 参加費:無料

- 募集定員:6名

- 申し込み方法:

下記URLからお申込みください。定員に達したら締め切らせていただきます。

https://forms.gle/XrsLGwCcRyreq3dn6

福崎英一郎

日本生物工学会メタボロミクス研究部会代表

大阪大学工学研究科生命先端工学専攻教授

⇒メタボロミクス研究部会Topへ

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 15 9月 2021

第73回日本生物工学会大会の事前参加登録の受付を終了しました。多数のお申込みありがとうございました。

当日参加申込の受付は、2021年10月25日(月)より開始いたします。

大会への参加を希望される方は、10月25日以降に大会受付サイトよりお申込みください。

注)当日料金のお支払いはクレジットカード決済のみとなります。予めご了承ください。

<事前参加登録された方へ>

9月22日(水)17:00の時点で入金が確認できない場合は、事前予約は無効となります。改めて大会受付サイトより当日申込を行ってください。

新着情報

Published by 学会事務局 on 10 9月 2021

日本生物工学会メタボロミクス研究部会では、第15回メタボロームシンポジウム(実行委員長:福崎英一郎(大阪大学 大学院工学研究科 教授))を共催いたします。

本シンポジウムは,メタボローム解析の最新の技術や応用を発表、議論する場を提供して多くの方に周知していただくことを目指しております。生物工学に関わる発表を多数予定しており、本学会関係者からも多くの方の参加を期待しております。

- 会期:2021年10月14日(木)~ 15日(金)

- 開催形式:オンライン

- 参加費:一般 5,000 円 ・ 学生 無料

- 参加登録締切日:10月15日(木)当日まで

詳細につきましては以下の URL をご覧ください。

http://metabolome2021.com/

【主催】第15回メタボロームシンポジウム実行委員会

【共催】大阪大学先導的学際研究機構 産業バイオイニシアティブ研究部門

日本生物工学会メタボロミクス研究部会

関連団体行事

Published by 学会事務局 on 10 9月 2021

第73回日本生物工学会大会(2021)のプログラムを公開しました。⇒プログラムはこちら

事前参加登録の締切は2021年9月15日(水)17時です。

大会への参加を希望されている方はお早めにお申し込みください。

⇒事前参加登録はこちらから(終了しました)

新着情報

Published by 学会事務局 on 10 9月 2021

第73回日本生物工学会大会(2021)の事前参加登録の締切は、2021年9月15日(水)17時です。

大会への参加を希望されている方はお早めにお申し込みください。

⇒事前参加登録はこちらから

当日申込については、10月25日(月)から受付を開始します。

注)当日料金(10月25日~29日)のお支払いはクレジットカード決済のみになります。

懇親会の当日受付は行いません。懇親会に参加を希望される方は、必ず事前登録をお願いいたします。

新着情報

Published by 学会事務局 on 08 9月 2021

10月28日(木)にオンラインで生物工学若手会総会・交流会を行います。

ドリンク(+おつまみ)をご準備の上、お気軽にご参加ください。

コロナ禍で色々な行動や活動が制約されて約1年半が経ちました。

今後もどうなるか全く予想できませんが、若手会では引き続き、若手同士の交流を促進していきたいと考えています。

今回の交流会では、若手バイオ研究者のONとOFFというテーマで交流会を行いたいと思います。

具体的には、若手会に参加の皆さんにご自身のONとOFFについてごく簡単な自己紹介をしていただき、

これらをきっかけとして若手同士の交流が広がり深まればと思っています。

- ONのとき(自分が行っている研究など)の紹介

- OFFのとき(趣味や休日の過ごし方など)の紹介

普段、学会会場や若手夏のセミナーでは会って話す人がどんな研究をしているんだろう?

仕事や研究以外のオフはどんな感じかな?

というラフなスタンスで、あまり深く考えずに気軽に参加してもらえれば幸いです。

ぜひご参加ください!

⇒若手会Topへ

学会行事

Published by 若手会 on 02 9月 2021

2021年7月17日(土)に、生物工学若手研究者の集い(若手会)主催で夏のオンラインセミナー2021を開催いたしました。本セミナーは、新型コロナウイルス感染症の影響で一旦中止となりました若手夏のセミナーin石川に代えて企画し、Zoomを使用したオンライン形式で実施いたしました。若手会では昨年度もオンラインセミナーを全3回開催しましたが、今回は過去最多の161名の方にご参加いただきました。参加者の内訳は、アカデミア43名、学生101名、企業16名、公的研究機関から1名でした。

開催報告詳細(PDFファイル)

ご多忙の中、講演をお引き受けくださいました講師の先生方、そして参加者の皆様に心より御礼申し上げます。本セミナーをきっかけに、皆様の交流の輪がさらに広がることを祈念しております。新型コロナウイルス感染症の今後の状況次第ではありますが、若手会では来年度以降もオンラインまたはオンサイト形式のセミナーを企画し、若手研究者間の奨励・交流を促進できるよう活動していきます。

報告:横田早希(秋田大)、三浦 夏子(阪府大)

生物工学若手研究者の集い 夏のオンラインセミナー2021 実行委員(五十音順):

青木 航(京大・助教:講演係/要旨係補佐)

油屋 駿介(九大・学振特別研究員:懇親会係)

石川 聖人(名大・助教:実行委員長/技術係補佐)

岡 大椰(名大・D3)

岡橋 伸幸(阪大・准教授:表彰係)

蟹江 慧(名大・助教:会計係)

兒島 孝明(名大・講師:講演係)

佐藤 康史(旭川医大・助教:表彰係補佐)

杉山 亜矢斗(名大・D1:懇親会係補佐)

曽宮 正晴(阪大・助教)

髙野 力(筑波大・D3:懇親会係補佐)

田島 誉久(広島大・准教授:要旨係)

田中 祐圭(東工大・助教:技術係)

徳山 健斗(味の素株式会社:当日運営係)

戸田 弘(富山県立大・講師:要旨係)

中島 一紀(北大・准教授:若手会会長/要旨係補佐)

中谷 航太(九大・学術研究員:懇親会係)

馬場 保徳(石川県立大・講師)

堀之内 貴明(理研・研究員:講演係)

三浦 夏子(阪府大・助教:広報係)

横田 早希(秋田大・助教:広報係補佐)

♦関連記事:【研究部会】生物工学若手研究者の集い(若手会)夏のオンラインセミナー2021

⇒若手会Topへ

新着情報,研究部会(若手会)

Published by 部会:脂質駆動学術産業創生研究部会 on 31 8月 2021

脂質駆動学術産業創生研究部会は2021年度第3回脂質駆動学術産業創生研究部会講演会を開催しました。

12:00 受付開始

12:30 開会の辞

【招待講演】(講演時間30分、質疑4分、交代1分)

12:35~13:10 植物スフィンゴ脂質およびその代謝酵素の産業的利用

〇田中 保(徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 生物資源産業学域)

13:10~13:45 エクソソームの定量リピドーム解析

〇和泉 自泰(九州大学 生体防御医学研究所 附属トランスオミクス医学研究センター)

(15分休憩)

14:00~14:35 食用油脂の酸化物に関する研究と利用

〇境野 眞善(株式会社J-オイルミルズ フードデザインセンター イノベーション開発部)

14:35~15:10 オーランチオキトリウム単一細胞の多成分同時イメージング

〇重藤 真介(関西学院大学 理学部化学科)

(15分休憩)

【一般講演】(講演時間9分、質疑3分(交代含む))

15:25 食用昆虫の脂質組成分析と実験動物への影響

○増田 尚輝1, 阪本 鷹行2, 西海 信3, 渡邉 崇人4, 櫻谷 英治2, 三戸 太郎4,向井 理恵2

(1徳島大学大学院 創成科学研究科生物資源学専攻,

2徳島大学大学院 社会産業理工学研究部 生物資源産業学域 食料科学分野,

3兵庫医科大学疾患オミクス解析学講座,

4徳島大学バイオイノベーション研究所・昆虫生産分野)

15:37 Aurantiochytrium属のゲノム育種による脂質生産性の向上

○新本 佳子,長谷川 真輝,渡邉 研志,秋 庸裕(広島大院・統合生命)

15:49 Gas-to-Lipidsバイオプロセスにおける脂質生産条件の検討

〇奥田 源己1, 渡邉 研志1, 中瀬 玄徳1, 廣谷 蘭1, 石垣 元務1, 中島田 豊1, 松浦 将吏2,

松山 恵介3,秋 庸裕1(1広島大院・統合生命, 2中国電力株式会社, 3長瀬産業株式会社)

16:01 Mortierella alpinaによるEPA生産のためのω3不飽和化酵素の探索及び機能評価

〇糸川 未来1, 安藤 晃規1,2, 奥田 知生1, MO Brian King Himm1,中辻 諒平1, 竹本 有貴3,

池本 裕之3, 菊川 寛史4, 阪本 鷹行5, 櫻谷 英治5, 小川 順1,2

(1京都大院・農, 2京大・生理化学, 3日清ファルマ, 4静県大・食栄, 5徳島大・生物資源)

16:13 水酸化脂肪酸生産性糸状菌Fusarium solani D2株の形質転換条件の検討

○葭田 快1, 村川直美2, 阪本鷹行1,2, 櫻谷英治1,2(1徳島大・生物資源, 2徳島大院・先端技術)

16:25(10分休憩)

16:35 メタボロミクスを活用した肝細胞における中鎖脂肪酸代謝物解析

〇伏見 達也1,和泉 自泰2,高橋 政友2,秦 康祐2,村野 賢博1,馬場 健史2

(1日清オイリオグループ株式会社,2九州大学 生体防御医学研究所)

16:47 放線菌Amycolatopsis sp. NT115由来ホスファチジルグリセロール特異的ホスホリパーゼ Cの

異種組換え発現と培養条件検討

〇梶山聖人1,川嶋俊輔2,松本悠歩2,松井 萌1,杉森大助1,2(1福島大院・理工,2福島大・理工)

16:59 組換え発現phosphatidylglycerol特異的ホスホリパーゼCの諸特性解析

〇川嶋俊輔1, 梶山聖人2, 松本悠歩1, 松井 萌2, 杉森大助1,2(1福島大・理工, 2福島大院・理工)

17:11 コリン型プラズマローゲン特異的ホスホリパーゼDの異種組換え発現と諸特性解析

〇薄井翔太1、黄 友征1、齊藤嵩典1、杉森大助1,2(1福島大院・理工,2福島大・理工)

17:23 放線菌Amycolatopsis sp. NT119分泌型ホスファチジン酸ホスファターゼの精製条件検討

〇藤田大勢1, 松井 萌1, 佐藤佑香2, 杉森大助1,2(1福島大院・理工,2福島大・理工)

17:35 閉会の辞

本講演会では、下記のように一般講演を募集します。

・形式:10分程度の口頭発表(演題数によって変更あり)

・募集演題数:6~8題程度

・応募に必要な情報:講演タイトルと発表者名、所属

・発表資格:すべての方が対象です。非会員の方もご発表いただけます。

・演題申込み締切:2021年11月22日(月)

・要旨の書式:A4で1ページ(MS-Word)。様式には特に制限を設けておりません。

・要旨の締切:2021年11月29日(月)

・申込先:京都大学大学院農学研究科

竹内 道樹(E-mail: )

- 参加申込方法: E-mailにて、住所、氏名、所属、メールアドレス、参加希望形式(現地 or オンライン)を明記の上、下記宛までお申し込みください。

- 申込先:

脂質駆動学術産業創生研究部会

竹内道樹(京都大学)

E-mail

Tel: 075-753-6462

►脂質駆動学術産業創生研究部会Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 27 8月 2021

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 132, No. 3(2021年9月号)をScienceDirectで公開しました。

JBB会員用アクセスの利用方法

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

- 会員用アクセスのPasswordをお忘れの場合:

⇒詳しくはこちら

- 登録したメールアドレスが不明でパスワードのリセットができない場合:

Webフォーム(日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。ご連絡の際には、ジャーナル名、 学会名、会員番号をお知らせください。

►JBBのTopページへ