Index

| General requirements | Publication ethics / response to possible misconduct | Retraction | Permissions | Authorship | Conflict of interest | Copyright | Use of human subjects or animals in research.png) | Disclaimer | Page charges | Color charges | Correction of English | Declaration of Generative AI in scientific writing

| Disclaimer | Page charges | Color charges | Correction of English | Declaration of Generative AI in scientific writing |

|

| Nucleotide and amino acid sequences | Raw sequence reads by high-throughput sequencing | Structural determinations | Microarray data | Referencing data in your article through tagging identifiers or accession numbers |

| Review process | Notification of acceptance | Proofs |Share Links | Reprints |

| Manuscript type | Errata | Style | Title and short title | Authors | Correspondent footnote | Author contributions | Key words | Abstract | Graphical Abstracts | Introduction | Materials and Methods | Results | Discussion | Acknowledgments | References | Tables | Figures | Figure legends | Supplementary materials | Data in Brief | Highlights | AudioSlides | Nomenclature of Microorganisms |

| Key words | Abstract | Graphical Abstracts | Introduction | Materials and Methods | Results | Discussion | Acknowledgments | References | Tables | Figures | Figure legends | Supplementary materials | Data in Brief | Highlights | AudioSlides | Nomenclature of Microorganisms |

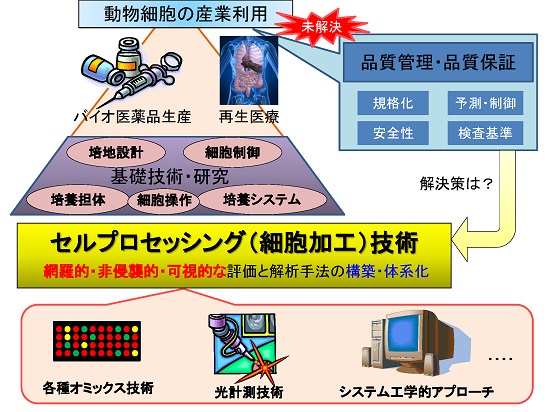

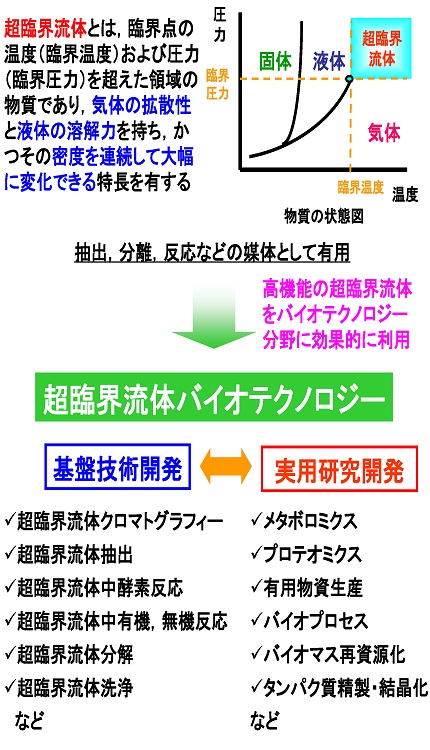

The Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) aims to contribute to the advancement and dissemination of knowledge and technology in the fields of bioscience and biotechnology. JBB publishes papers on a broad range of topics in the areas of enzymology, physiology and biotechnology of microbes, plants, and animals; genetics, molecular biology, and gene engineering; brewing and food technology; environmental biotechnology; biochemical engineering; cell and tissue engineering; protein engineering; biomedical engineering; and bioinformatics. Genomics, systems biology, and structural biology, which hold much promise for the future, are also within the scope of JBB.

The journal only considers submissions that report on the most significant and fundamental advances in the field of bioscience and bioengineering. Manuscripts that describe optimizations related to phenomena of narrow interest using conventional statistical approaches and/or describe exclusively computer simulation with conventional enzyme reaction models or molecular dynamics will be rejected without peer review.

The brewing and food technology section welcomes researches that provide fundamental advances on fermentation, fermented foods and their process developments. Basic studies solely treating the chemical and/or medicinal aspects of food derivatives prepared by conventional pretreatment techniques are not appropriate for JBB.

The cell and tissue engineering section covers research on cell culture engineering as it relates to regenerative medicine. Topics include the technologies for stem cell culture such as mass production, differentiation control, and tissue reconstruction. Studies in the field of pure cell biology and embryology are not appropriate for JBB.

The biomedical engineering section covers topics related to bioprocess engineering in the field of medicine, including biomaterials, scaffolds, artificial organs, drug delivery systems, microfluidics, and micro-fabrication, but not deals with the topics mainly focusing on mechanical engineering. Studies in the field of basic medicine, pharmaceutical sciences, dentistry, and surgical technique are not suitable for JBB. The journal does not consider pathological, clinical, and epidemiological researches.

Posting of preprints on preprint servers will not threaten the consideration of your manuscript for publication. However, the authors should carefully check and follow the Elsevier’s guideline on preprint and show the DOI number in your cover letter if applicable.

The journal accepts only those papers that are most significant to the field of bioscience and bioengineering. Thus, manuscripts focusing only on optimization of some objective function based on a conventional statistical approach will be rejected without peer review.

►Page Top

General requirements

Manuscripts submitted to the journal must represent reports of unpublished original research, which have not been published in any language and are not under consideration for publication elsewhere in any medium. Related works (i.e., articles describing related work by the authors or arising from the same research project, or with any overlap of content to the submitted manuscript) that have been published, or are in press, or submitted, elsewhere must accompany the submission. The submission for publication must be approved by all authors.

Publication ethics / response to possible misconduct

JBB expects authors to adhere to recognized ethical codes such as those set out in “Responsible research publication: international standards for authors”. Similarly, it expects its editors to follow the international standards for editors (see Responsible research publication: international standards for editors) and the Committee on Publication Ethics (COPE) Core Practices. It expects peer reviewers to follow the COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.

JBB is a member of COPE and will follow its recommended procedures for handling cases of possible (i.e., alleged or suspected) misconduct. These are described in the COPE flowcharts. Submissions to JBB may be checked by CrossCheck, a text-matching system which can detect plagiarism and redundant publication. In cases of possible serious misconduct (e.g., data fabrication, major plagiarism) the journal may contact the authors’ institution and request an investigation.

Retraction

The editor(s) and publishers of a scholarly journal such as JBB are responsible for ensuring that it does not include misleading or fraudulent information. Therefore, JBB follows the COPE guidelines on retractions and will retract articles that are unreliable, plagiarized or constitute redundant publication.

Permissions

The corresponding author must obtain permission from the copyright owner to reproduce figures or tables that have been published elsewhere and credit the sources in the relevant figure legend or table footnote of the manuscript.

Authorship

Authorship credit should be based on substantial contributions to the overall design and execution of the work. Our authorship policies conform to the guidelines of the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). The ICMJE recommends that authorship be based on the following 4 criteria:

- Substantial contributions to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; AND

- Drafting the work or revising it critically for important intellectual content; AND

- Final approval of the version to be published; AND

- Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

The corresponding author (the single person to whom all the correspondence on the manuscript should be addressed) is responsible for ensuring that all contributors meet the authorship criteria and for informing all authors of the manuscript’s status throughout the review and publication process.

The corresponding author is required to link his/her ORCID to the Editorial Manager profile. For details about ORCID, please visit https://orcid.org/.

The order of authorship on the byline should be a joint decision of the co-authors. Statements regarding equal contributions by two or more authors (e.g., the first two authors contributed equally to this work) are permitted as footnotes to bylines. A change in authorship after first submission requires an agreement signed by all authors. JBB will follow the COPE flow charts on adding or removing authors.

Membership of the Society for Biotechnology, Japan (SBJ) is not a prerequisite for submission.

Deceased authors: it is permissible to include a deceased author if that person made a significant contribution to the work and it is the wish of the other authors to acknowledge this. The affiliation where the work was done should be listed. A footnote reporting the date of death should be added. Alternatively, the individual’s contribution may be mentioned in the Acknowledgment section. If possible, permission to include the deceased author’s name or to mention them in the Acknowledgments should be obtained from their family.

Conflict of interest

Authors are requested at the time of submission to disclose any commercial association as well as consulting, stock ownership, equity interests, or patent-licensing arrangements that might pose a conflict of interest in connection with their submitted work. Sources of any financial support for the project must be credited in the Acknowledgments section.

Copyright

JBB is copyrighted by the Society for Biotechnology, Japan (SBJ), and authors are considered to have transferred their rights to SBJ upon acceptance. Requests for any reproduction or translation of material published in JBB should be submitted to the SBJ Business Office (jbb@sbj.or.jp). This request must include a statement of intended use as well as explicit specification of the material to be reproduced.

Use of human subjects or animals in research.png)

Manuscripts reporting experiments on human subjects should clearly state in the article that the research complied with the Declaration of Helsinki as revised in 2024 and with the ethical standards of the responsible committee on human experimentation (institutional and national) and should state the name of the committee that approved the work. Experiments using animals should be conducted in accordance with the relevant institutional and national standards; authors are required to indicate whether the guidelines for the care and use of laboratory animals were followed.

Disclaimer

SBJ assumes no responsibility for the statements and opinions advanced by the contributors to the Society’s publications. Editorial views do not necessarily represent the position of SBJ. The use of trade names does not imply endorsement by SBJ.

Page charges

Submissions from Japan are subject to page charges of 6,050 JPY incl. tax per printed page. An invoice will be sent from the SBJ Office to the author once the article has been published in print. SBJ does not require page charges for articles that meet the following conditions: 1) the research was conducted outside Japan AND 2) the work was not funded by a Japanese governmental/non-governmental organization, private company or academic institution.

Color charges

Color figures are published on the web at no additional charge, regardless of whether or not they are reproduced in color in the printed version. Authors may choose to publish their figures in color or in black-and-white in the printed version. The corresponding author will receive a request form for the color option from SBJ after the article is accepted for publication. For color reproduction in print, authors will be charged 44,000 JPY incl. tax per printed page.

Correction of English

SBJ strongly recommends authors who are unsure of proper English usage to have their manuscript checked by a language editing service prior to submission. Manuscripts that do not conform to standard English usage may be rejected without peer review and returned to the authors. If a reviewer or editor suggests that a manuscript under review requires correction it may be sent for language correction at the editor’s discretion. In such case, the costs must be borne by the author. No waivers will be considered.

For authors who require information about language editing and copyediting services pre- and post-submission, English Language Editing service is available from Elsevier’s WebShop or visit Elsevier’s customer support site for more information. Please note SBJ neither endorse nor take responsibility for any products, goods or services offered by outside vendors through their services or in any advertising.

Declaration of Generative AI in scientific writing

Where authors use generative artificial intelligence (AI) and AI-assisted technologies in the writing process, authors should:

- Only use these technologies to improve readability and language, not to replace key researcher tasks such as interpreting data or drawing scientific conclusions.

- Apply the technology with human oversight and control, and carefully review and edit the result, as AI can generate authoritative-sounding output that can be incorrect, incomplete or biased.

- Not list AI and AI-assisted technologies as an author or co-author, or cite AI as an author. Authorship implies responsibilities and tasks that can only be attributed to and performed by humans, as outlined in Elsevier’s AI policy for authors.

- Disclose in their manuscript the use of AI and AI-assisted technologies in the writing process by following the instructions below. A statement will appear in the published work. Please note that authors are ultimately responsible and accountable for the contents of the work.

<Disclosure instructions>

Authors must disclose the use of generative AI and AI-assisted technologies in the writing process by adding a statement at the end of their manuscript in the core manuscript file, before the References list. The statement should be placed in a new section entitled ‘Declaration of AI and AI-assisted technologies in the writing process’.

Statement: During the preparation of this work the author(s) used [NAME TOOL / SERVICE] in order to [REASON]. After using this tool/service, the author(s) reviewed and edited the content as needed and take(s) full responsibility for the content of the publication.

This declaration does not apply to the use of basic tools for checking grammar, spelling, references etc. If there is nothing to disclose, there is no need to add a statement.

►Page Top

Nucleotide and amino acid sequences

Before publication, authors must deposit novel nucleotide and/or amino acid sequence data to one of the members of the International Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC): DNA Data Bank of Japan (DDBJ); European Nucleotide Archive (ENA); and GenBank, National Center for Biotechnology Information (NCBI). The accession number(s) should be listed in a separate paragraph at the end of the Materials and Methods section for Regular papers.

Raw sequence reads by high-throughput sequencing

Before publication, authors must deposit raw sequence reads in the Sequence Read Archive for the case of amplicon, meta-‘omic, and genomic nucleic acid data. Authors are encouraged to comply with community metadata standards, such as the “Minimal Information about any (X) Sequence” (MIxS) checklist, when submitting the raw data to one of the members of the International Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC). The accession number(s) should be listed as mentioned in the above section “Nucleotide and amino acid sequences”.

Structural determinations

Papers describing new structures of macromolecules must include entry codes assigned by the Protein Data Bank (https://www.rcsb.org/). The atomic parameters and structure-factor amplitudes should be released when the manuscript is published.

Microarray data

Results based on microarray experiments should satisfy the Minimal Information About a Microarray Experiment (MIAME) standard criteria and must be deposited in the appropriate public databases: ArrayExpress, Gene Expression Omnibus (GEO) or Center for Information Biology Gene Expression Database (CIBEX). The accession number(s) should be listed in a separate paragraph at the end of the Materials and Methods section for Regular papers.

Referencing data in your article through tagging identifiers or accession numbers

Authors are encouraged to connect articles with external databases, giving their readers one-click access to relevant databases that help to build a better understanding of the described research. Please refer to relevant database identifiers using the following format in your article: Database: xxxx (e.g., TAIR: AT1G01020; CCDC: 734053; PDB: 1XFN). See https://www.elsevier.com/databaselinking for more information and a full list of supported databases.

►Page Top

Authors are requested to submit their manuscripts electronically, using Editorial Manager®. Detailed instructions are available in Tutorials for Authors, Reviewers, and Editors (WORD/PDF). Video Library is also available, which allows Editors, Authors and Reviewers to familiarize themselves with Editorial Manager through short learning blocks at their own pace, in their own time.

The online submission process must be carried out by the corresponding author. The corresponding author is responsible for providing accurate data in the submission process. Registration using personal data of another person including email address infringes publication ethics.

After registration, authors will be asked to upload their article, an extra copy of the abstract, associated artwork, and information (email, position, and affiliation) of all coauthors. The submission tool will generate a PDF file to be used for the reviewing process. The corresponding author and coauthors will receive an automatic reply and a manuscript number for future correspondence. A cover letter and Author Agreement must be submitted online together with the manuscript. The cover letter must address the following points:

1) all authors have read the submitted version of the manuscript and agree to submit the work to JBB,

2) the work has not been published before and is not being considered for publication by another journal,

3) the novelty and significance of the submitted work must be briefly described,

4) the transfer of copyright from the author to the Society for Biotechnology, Japan (SBJ) (if the article is accepted for publication),

5) whether the manuscript has been checked by language editing services (or a native English speaker) prior to submission (please attach certificate, if applicable).

If the manuscript is a resubmission, the former manuscript number should be indicated. Please note any use of a preprint server in the cover letter and include a link to the preprint.

►Page Top

Review process

All manuscripts are considered to be confidential and are reviewed by members of the Editorial Board, and qualified referees. Reviews are normally completed within 3 to 4 weeks from receipt of the manuscript. The authors will be notified of the editor’s decision to accept, reject, or reconsider after revision. Note that manuscripts may be editorially rejected without external peer review, on the basis of lack of conformity to the standards set out in these instructions. If revisions are requested, authors must submit the revised version along with a point-by-point response to each of the reviewers’ and editor’s suggestions. If the revision is not submitted within 60 days any revised version will be considered as a new submission. Additional time for revision may be granted upon request, at the discretion of the editor. Manuscripts that have been rejected or withdrawn after being returned for modification may be resubmitted with appropriate modifications based on the editor’s and reviewers’ comments. In such cases, the revised version must be submitted as a new submission, accompanied by the former manuscript number and detailed response to the original reviewers, using the journal’s online submission system, and should not be sent to the original editor directly.

Notification of acceptance

Once a decision has been made on an article, the author(s) will be notified. If the article is accepted, it will be entered into Elsevier’s production tracking system and the corresponding author will receive an acknowledgement letter containing the production reference number, accompanied by an offprint order form and a copyright transfer form.

The production reference number along with the corresponding author’s last name can be used to track the status of the article at Track Paper.

Please note that the production reference number is different from the editorial reference number assigned by the Editor.

Proofs

The corresponding author will receive one set of page proofs in PDF format from Elsevier’s production department. The email address for the return of corrected proofs will be indicated in the proof e-mail.

Share Links

JBB offers Share Links. This is a customized link which authors receive for their newly-published article on ScienceDirect. The link provides 50 days’ free access to their article – after that, the usual access rules apply. Anyone clicking on the Share Link within the 50-day period will be taken directly to the article with no sign up or registration required. Share Links are ideal for sharing articles via email and social media.

You can find out more about Share Links on Elsevier.com.

Reprints

Prior to publication, authors will be provided with a Share Link – a personalized URL providing 50 days’ free access to download the copy of their newly-published article on ScienceDirect. After publication, authors can order paper offprints via the Elsevier Author WebShop.

►Page Top

Manuscript type

Regular papers: Full-length papers describing the results of original research. Manuscripts should be written to emphasize clearly and concisely the novel aspects of the information reported, and preferably should not exceed 25 double-spaced pages of text (ca. 25 lines per page, including references). Authors are encouraged to restrict figures and tables to essential data, preferably no more than 6 figures and/or tables combined.

Reviews: Reviews survey recent developments in a topical area of research and should be sharply focused and balanced accounts of progress in fields of interest to readers of the journal. Reviews should not generally exceed 35 double-spaced pages of text (limit of 10,000 words, including references and figure legends) with no more than 70 references. Authorship is normally by invitation, although we are keen to receive proposals for prospective articles from authors. Authors considering submission of a review article must first send a brief synopsis (approximately 500 words), citing key references, to the Journal Office at (jbb@sbj.or.jp) (please do not submit the completed manuscript prior to this consultation). If the proposal is accepted, authors may submit the manuscript via Editorial Manager®.

Letters to the editor: Letters to the editor are confined to discussions of articles that have appeared in JBB within the previous three months. Although the format is flexible, they are peer-reviewed, and are usually substantially edited by JBB editors in consultation with the authors. Letters should not exceed 2 printed pages including figures and tables.

Errata

Erratum provides a means of correcting errors that occurred during the publication process, such as misspelling, mislabeling in a figure, a missed word, and so on. Please contact the SBJ Business Office (jbb@sbj.or.jp) before you send Errata.

►Page Top

Style

The whole manuscript (including references, figure legends, and table footnotes) must be typed in 12 point and double-spaced (a minimum of 6 mm between lines, ca. 25 lines per page). Times or Times New Roman font is recommended. Format your documents for A4 size (210 × 297 mm). Number each page at the bottom, beginning with the title page. Manuscript pages should have line numbers. Items should be provided in the following order: Title page, Abstract, Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion, Acknowledgments, References, Figure legends, Figures, and Tables. Each figure and table file should be uploaded individually. For technical reasons, symbols, shading, double underlines, and wavy lines may not be used in text body or tables. Manuscripts that do not conform to these instructions may be rejected without review and returned to the authors for reformatting. The Manuscript File size may not exceed 150 MB. The total size of your submission files may not exceed 700 MB.

Title and short title

The title should be concise and informative. Complete sentences should be avoided. Numbered series titles are not allowed, because the journal guarantees neither the publication of each title in the series nor the order of publication. The title should not contain any jargon or nonstandard abbreviations. Avoid starting the title with A, An or The (as these are ignored for indexing purposes). Provide a short title of no more than 54 characters including spaces for Regular papers and Reviews. The short title appears at the upper corner of published article pages.

Authors

The full name and the complete mailing address of each author should be given. Place superscript numbers after the name of each author to indicate the affiliation. An asterisk should follow the name of the corresponding author. Multiple corresponding authors are not allowed. State the affiliation where the research was performed (rather than the author’s current location). If an author has moved, the current address may be given in a footnote.

Correspondent footnote

A single e-mail address, a single telephone number for the corresponding author should be provided.

Author contributions

For transparency, we require corresponding authors to provide co-author contributions to the manuscript using the relevant CRediT roles. The CRediT taxonomy includes 14 different roles describing each contributor’s specific contribution to the scholarly output. The roles are: Conceptualization; Data curation; Formal analysis; Funding acquisition; Investigation; Methodology; Project administration; Resources; Software; Supervision; Validation; Visualization; Roles/Writing – original draft; and Writing – review & editing. Note that not all roles may apply to every manuscript, and authors may have contributed through multiple roles. More details and an example.

Key words

A list of 5 to 10 key words that will be useful for indexing or searching must be included on the title page. Avoid abbreviations. General terms, such as “activity”, “culture”, “enzyme” and so on, should not be used unless qualified, e.g., “surface activity”, “fed-batch culture”, and “enzyme stability”. These may be edited and corrected by the journal at the publication stage.

►Page Top

Abstract

An abstract should provide the context or background for the study and state the purpose of the research, scope of the experiments, major findings, and principal conclusions. References in the abstract must be cited in full using the style “Inoue et al., J. Biosci. Bioeng., 117, 539-543 (2014)”. The abstract should be written in the past tense as a single paragraph not exceeding 250 words for a regular article. Headings are not acceptable.

Graphical Abstracts

Although a graphical abstract is optional, its use is encouraged as it draws more attention to the online article. The graphical abstract should summarize the contents of the article in a concise, pictorial form designed to capture the attention of a wide readership. Graphical abstracts should be submitted as a separate file in the online submission system. Image size: Please provide an image with a minimum of 531 × 1328 pixels (h × w) or proportionally more. The image should be readable at a size of 5 × 13 cm using a regular screen resolution of 96 dpi. Preferred file types: TIFF, EPS, PDF or MS Office files. You can view Example Graphical Abstracts on Elsevier’s information site.

Authors can make use of Elsevier’s Illustration Services to ensure the best presentation of their images and in accordance with all technical requirements.

Introduction

Provide the context and sufficient background information for the study. Do not include data or conclusions from the work being reported. Subheadings should not be used and an exhaustive review of the literature should be avoided.

Materials and Methods

Provide sufficient technical information to allow the experiments to be reproduced. Previously published methods should be cited, and truly novel procedures should be described in detail. If a manuscript concerns a commercial product, the manufacturer’s name and their location (city, state, and country) must be indicated in this section. Do not number headings or subheadings and avoid third-level headings.

Results

The results of experiments and representative data should be stated clearly and precisely in the past tense. Do not repeat experimental details previously provided in the Materials and Methods section. Subheadings can be used.

Discussion

Discussion should be restricted to interpretation of the results. Subheadings can be used. When appropriate, you may combine the Results and Discussion section.

Acknowledgments

Acknowledgments should be brief in a single paragraph and should precede the references. Personal acknowledgments precede those of agencies and institutions. List all sources of funding. The complete name of the funding agencies and the grant numbers should be given. The sentence should begin: This work was supported by the Japan Society for the Promotion of Science (grant number xxxx).

►Page Top

References

All listed references must be cited in the text. Arrange the citations parenthetically in the order of their appearance in the text and number consecutively.

The following types of reference may be cited in the References section:

- Journal articles (both print and online)

- Books (both print and online)

- Book chapters (book title is required)

- Published conference proceedings

- Meeting abstracts (from published abstract books or journal supplements)

- Scientific and technical reports

- Patents

- Dissertations and theses

- Legal documents

- Government/Organization reports

- Company publications

- Letters to the editor

- In-press journal articles, books, and book chapters (publication title is required)

Abbreviate journal names according to the PubMed Journals Database (National Library of Medicine, National Institutes of Health). Use periods after abbreviations. One-word titles (e.g., Biochemistry) are never abbreviated. In-press references should indicate author name(s), article title, journal title, volume and page numbers and/or DOI, and online publication date. In-press articles should be submitted as the item type ‘Supporting File’.

The following types of references are not valid for listing:

- Unpublished data

- Manuscripts submitted (but not yet accepted)

- Unpublished conference presentations (e.g., poster or report)

- Personal communications

- Patent applications and patents pending

- Computer software, databases, and websites

References to such sources should be made parenthetically in the text.

Examples for references cited in the text:

… was observed (Murata, K. and Hashimoto, W., unpublished data).

… available in the GenBank database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/index.html).

List all authors when there are 12 or fewer; if more than 13, list the first 10 names followed by “and other X authors”. Follow the style shown in the examples below.

1. Takahashi, H. and Honda, H.: Prediction of peptide binding to major histocompatibility complex class II molecules through use of boosted fuzzy classifier with SWEEP operator method, J. Biosci. Bioeng., 101, 137–141 (2006).

2. Ashiuchi, M. and Misono, H.: Poly-γ-glutamic acid, pp. 123–174, in: Fahnestock, S. R. and Steinbüchel, A. (Ed.), Biopolymers, vol. 7. Wiley-VCH, Weinheim (2002).

3. Ivanova, N., Sorokin, A., Anderson, I., Galleron, N., Candelon, B., Kapatral, V., Bhattacharyya, A., Reznik, G., Mikhailova, N., Lapidus, A., and other 13 authors: Genome sequence of Bacillus cereus and comparative analysis with Bacillus anthracis, Nature, 423, 87–91 (2003).

4. Ohtomo, M., Kimura, K., Watanabe, S., and Toeda, K.: Production of components containing γ-aminobutyric acid from rice bran by Lactobacillus brevis IFO12005, Seibutsu-kogaku, 84, 479–483 (2006) (in Japanese).

5. Yamazaki, H., Gotou, S., Ito, K., Kohashi, S., Goto, Y., Yoshiura, Y., Sakai, Y., Yabu, H., Shimomura, M., and Nakazawa, K.: Micropatterned culture of HepG2 spheroids using microwell chip with honeycomb-patterned polymer film, J. Biosci. Bioeng., http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiosc.2014.03.006 (available online 16 April 2014).

♦EndNote output style files are available for Journal of Bioscience and Bioengineering.

⇒Download the Journal of Bioscience and Bioengineering style

►Page Top

Tables

Tables should be numbered consecutively with Arabic numerals in order of appearance in the text. Type each table double-spaced on a separate page with a short descriptive title typed directly above and with essential footnotes below. Tables must be made using the Microsoft Word table function.

Figures

It is the author’s responsibility to provide artwork for all illustrations, both line and halftone (i.e., photographs). Figures must be restricted to the minimum and numbered consecutively with Arabic numerals. Multipanel figures should be labeled with upper-case, bold letters (A, B, C, etc.). Photomicrographs should have internal scale markers. Lettering should be clear and of adequate size to be legible after reduction. Consider the printed page and column proportions when preparing figures.

Color figures will appear on the web at no additional charge, regardless of whether or not these illustrations are reproduced in color in the printed version. For color reproduction in print, the corresponding author will receive information regarding the costs from SBJ after the article has been accepted. As only one figure caption may be used for both color and black and white versions of figures, please ensure that the figure captions are meaningful for both versions, if applicable. Figures should be checked extremely carefully, particularly after revisions. No changes to figures will be possible after acceptance of the manuscript. A detailed guide on electronic artwork is available in Elsevier’s Artwork & media instructions.

The final sizes of figures are as follows:

Maximum width for a 1-column figure: 8.5 cm

Maximum width for a 2-column figure: 17.5 cm

Maximum height: 23.2 cm

All figures must be submitted at their intended publication size.

Digital figure manipulation: The SBJ endorses the guidelines developed by the Journal of Cell Biology.

Figure legends

Figure legends should be typed double spaced at the end of the text, not on the figures, starting on a separate page, with Arabic numerals corresponding to the figures. When symbols, arrows, numbers, or letters are used to identify parts of the figures, identify and explain each one clearly in the legend. Do not insert symbols in the legend but describe using English terms such as “closed circles” or “open triangles”. Explain the internal scale and identify the method of staining in photomicrographs.

Supplementary materials

JBB accepts electronic supplementary material to support and enhance your scientific research. Supplementary files offer the author additional possibilities to publish supporting applications, movies, animation sequences, high-resolution images, background datasets, sound clips and more. Supplementary files supplied will be published online alongside the electronic version of your article in Elsevier Web products, including ScienceDirect. In order to ensure that your submitted material is directly usable, please ensure that data is provided in one of our recommended file formats. Authors should submit the material in electronic format together with the article and supply a concise and descriptive caption for each file. For ease of download, the recommended upper limit for the size of a single file is 10 MB. When the size of a single file is bigger than this, some users may experience problems when downloading the file. Supplementary figures and tables should be labeled as “Fig. S1” and “Table S1”. Supplementary materials may be supplied to peer reviewers but will not be edited by the journal.

For more detailed instructions please visit Elsevier’s artwork instruction pages.

Data in Brief

Authors are invited to submit a Data in Brief article alongside their research article. The Data in Brief article is an attractive alternative to supplementary material. Data in Brief articles ensure that your data and the metadata to understand it, which is normally buried in supplementary material, is actively reviewed, curated, formatted, indexed, given a DOI and publicly available to all upon publication. If your research article is accepted, your Data in Brief article will also be published in the new, Open Access journal, Data in Brief. Please use the Data in Brief template available through the below link: Data in Brief Template. The fee for Data in Brief articles that are accepted for publication is $500, excluding tax and required by Elsevier.

For more information, please refer to Data in Brief FAQ.

Highlights

Highlights are a short collection of bullet points that convey the core findings and provide readers with a quick textual overview of the article. These three to five bullet points describe the essence of the research (e.g. results or conclusions) and highlight what is distinctive about it.

Highlights will be displayed in online search result lists, the contents list and in the online article, but will not (yet) appear in the article PDF file or print. Submission of highlights is optional.

For more detailed instructions please visit Elsevier’s Highlights instruction page.

AudioSlides

The journal encourages authors to create an AudioSlides presentation with their published article. AudioSlides are brief, webinar-style presentations that are shown next to the online article on ScienceDirect. This gives authors the opportunity to summarize their research in their own words and to help readers understand what the paper is about. More information and examples are available at Elsevier’s AudioSlides instruction pages. Authors will automatically receive an invitation e-mail to create an AudioSlides presentation after acceptance of their paper.

Nomenclature of Microorganisms

The authors should use the correct names (i.e., genus and species) of all the microorganisms referenced in the manuscript by confirming with international rules of nomenclature, because the phylogenic reclassification of microorganisms has been reported frequently in recent years. The authors are encouraged to refer to the following databases.

►Page Top

►JBB Top

.jpg)

.jpg)

.gif)