Published by 学会事務局 on 24 10月 2013

第66回日本生物工学会大会高木 睦

第66回日本生物工学会大会は2014年9月9日(火)~11日(木)まで札幌コンベンションセンターにて開催されます。つきましては、日本生物工学会大会にふさわしいシンポジウムを公募します。

会員各位におかれましては提案書 に

課題名(日本語によるシンポジウム、英語によるシンポジウムの別) 開催の趣旨 世話人名(連絡先) 参加予定者数(講演者・参加者) その他希望事項 をお書きいただき、2013年11月1日(金)~12月20日(金)までの間に、メールにて下記宛、お申込みください。なおシンポジウム世話人は、参加登録開始日(2014年4月16日予定)の時点で本学会正会員である必要がありますので、ご注意ください。

会場数に限りがありますので、応募多数の場合には「社会への貢献 」、「産業界への貢献、産学連携の推進 」、「国際交流、国際展開の推進 」、「新研究分野の開拓、若手会員の育成 」というコンセプトに沿った申請を優先的に採択させていただきます。

一シンポジウムの開催時間は2時間を基本とさせていただきます。採択課題は上記1から3の項目を大会HPにて掲載させていただきます。研究部会からの申請であっても、採択において優先されるものではありません。

上記趣旨をご理解の上ご応募頂きますようお願い申し上げます。なお、基本的にシンポジウムの講演者への旅費、謝礼は実行委員会ではご用意できませんのでご了解のうえお申し込みください。

なお、採択は2月中旬にメールにてお知らせします。申込先:

新着情報

Published by 学会事務局 on 23 10月 2013

大会実行委員長 加藤 純一

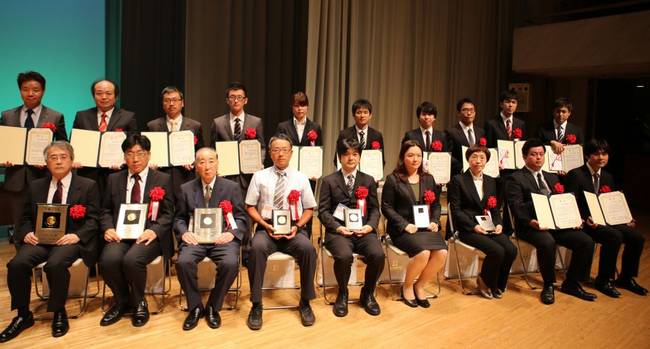

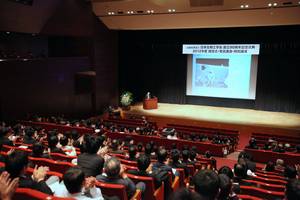

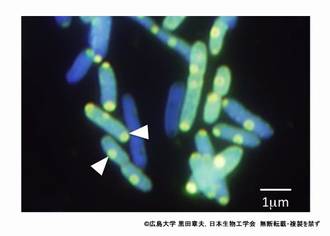

日本生物工学会第65回大会は、2013年9月18日~20日の3日間の日程で、広島国際会議場で開催されました。初日の18日は、授賞式および受賞講演がフェニックスホールで行われ、夕方6時30分から懇親会がANAクラウンプラザホテル広島で開催されました。懇親会には、来賓として松井一實広島市長、竹鶴壽夫広島県酒造組合副会長および木島丘広島市議会議員にご臨席を賜り祝辞を頂戴しました。

2013年度学会各賞受賞者(敬称略)

懇親会,鏡開き

広島からのおもてなし,次郎丸太鼓

誤解を恐れず言いますと、「大会なぞ、やればできてしまう」というのが、大会実行委員長としての実感です。当然、これは不遜な言であります。確かに私ども大会実行委員会は大会開催・運営に最大限の努力を払いました。これは自信をもって言うことができます。しかし、これだけの盛会になったのは、かくも多くの皆様が第65回大会に参加くださったからに他なりません。この事実から、生物工学分野が今、いかにパワフルであるかを実感いたしました。

まずは、参加いただいた皆様に大会実行委員会一同、心から御礼申し上げます。また、多数の企業および団体のご協力およびご支援を頂戴し、大会をさらに盛り上げることができました。これは、生物工学が各方面から大いに期待されていることの現れであり、生物工学研究に携わる者として身の引き締まる思いであります。ランチョンセミナーおよび展示への参加、飲料・食品の提供、大会運営の支援、大会助成などでご協力、ご支援いただきました企業および団体、ことに広島市、ビール酒造組合、広島県酒造組合および生物工学会事務局の皆様に心から感謝申し上げます。

「平和」というキーワードで考えますと、広島国際会議場がある広島平和記念公園は世界の中心のひとつと言えましょう。そのことから何年か前に大ヒットとなった映画「世界の中心で、愛をさけぶ」のフレーズをなぞり、私は本大会のキャッチフレーズとして「世界の中心で、熱くバイオを語る」を造り出しました。しかし、周囲にあまり、うけがよくなく、ほとんど使わずじまいでした。今考えてみますとこのフレーズは実行委員会の気持ちがよくこもったものであるので、大いに喧伝すればよかったと反省しております。いろいろな場で、プレゼンテーションをいかに上手くやるかが、声だかに言われております。確かにプレゼンテーションは重要ですが、工学および科学を志す者にとってさらに重要なのは、ディスカッションする能力であると考えます。そこで、研究の成果を十分な時間をとって議論していただくために、本大会の一般講演はポスター発表といたしました。結果として、この選択は大成功であったと思います。

広島国際会議場と慰霊碑

ポスター会場

本記事の写真に示しますように、ポスター会場は人があふれかえっており、そこかしこでの議論の声が充満しておりました。ただ、(一般講演の件数が予想の上限であったため)会場が多少狭かったこと、ポスター賞を設けるのを失念してしまったことが反省点です。一方、口頭発表の重要性も考え、本大会ではトピックス集に掲載した一般講演の演者は口頭発表も行ってもらいました。今回のトピックス集はマスコミへの研究紹介を念頭において選定を行いました。しかしマスコミが望むトピックスと生物工学分野の研究者が考えるトピックスは必ずしも一致するものではありません。そこでワークショップでは、研究者にとってのトピックスを基準として、トピックス集とは別個に選定してもよかったのではないかと考えております。

「学から産へ」「シニアから若手へ」「国内からアジア・世界へ」が学会の三大目標であります。本大会ではそれに加え「地方からのNext Page」をテーマとして掲げました。そしてそのテーマにのっとり、「温故知新:沖縄の伝統蒸留酒「泡盛」の研究開発」「九州における新産業創出に向けた発酵研究」「広島から世界を眺めて:展開するバイオマスリファイナリー」のシンポジウムを採択しました。最終日の午後にもかかわらずいずれのシンポジウムも盛況で、皆様地方からの情報発信、地方の発展の重要性を強く認識していることを改めて知らされました。今後も地方における生物工学分野の研究、産業が力強く、たくましく成長し、活発な情報発信をしていくことを願って止みません。

学会の事務全般を長年指揮された岩永祐治さんの最終の仕事は本大会運営でした。最後にこれまでの岩永さんの学会への多大なる貢献に感謝を表し、本記事を終えます。

新着情報

Published by 支部:西日本 on 17 10月 2013

日本生物工学会西日本支部では2013年度学生賞候補者の推薦募集をしております。下記の要領に従って優秀な学生の推薦をお願いいたします。(終了しました)

(1) 西日本支部地域内の大学の修士課程(博士前期課程)、博士課程(博士後期課程)および高等専門学校専攻科の学生で生物工学会会員

(2) 生物工学会年次大会および支部講演会において口頭・ポスター発表した者もしくは本学会の和文・英文誌に論文を公表した者

推薦者 西日本支部の正会員で対象研究室、講座、学科および研究科の代表者

推薦方法 推薦用紙推薦申込締切日 2013年11月29日(金)問合わせ先・応募書類提出先

►西日本支部Topへ

支部活動

Published by 支部:九州 on 17 10月 2013

1994年に日本生物工学会 九州支部を設立し、今年で20周年を迎えます。日本生物工学会では初めてとなる支部大会を毎年開催するなど、九州支部は設立当初より研究・教育・社会活動を活発に行ってまいりました。

つきましては、九州支部 創立20周年記念講演会・祝賀会を福岡県福岡市にて下記の要領で開催します。多数のご参加をお待ち申し上げます。九州支部以外の方からの申込みも歓迎します。

【主催】 日本生物工学会九州支部 九州大学大学院農学研究院

日時

2014年1月12日(日)13:30 ~ 20:00

講演会会場

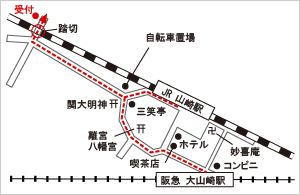

九州大学西新プラザ(福岡市早良区西新2-16-23)→アクセス

プログラム

♦ 創立20周年記念講演会 (13:30~ 17:00)

開会挨拶 焼酎・激動の時代と自立自興の歴史 発酵研究におけるヘテロな視点 プロテオミクス:生物工学分野への応用と展望 ものづくりのための生物工学技術の開発 九州支部の活動20年を経て新たな世代へ ♦ 創立20周年記念祝賀会 (18:00 ~20:00)

祝賀会会場: ヒルトン福岡シーホーク→アクセス <福岡空港・博多駅から>

<九州大学西新プラザから>

参加費

講演会:無料

申込み締切日

2013年12月27日(金)必着

参加申込み

氏名、連絡先、TEL、講演会・祝賀会の出欠を明記の上、下記宛にお申込ください。

申込

九州支部 副支部長

世話人代表

九州支部 支部長

►九州支部Topへ

学会行事

Published by 支部:九州 on 17 10月 2013

(講演時間15分:発表10分,討論・審査5分)

D-01 分裂酵母のアルカリストレス応答に関わるCOMTホモログ遺伝子の発現解析 D-02 分裂酵母のSNARE関連遺伝子の過剰発現による異種タンパク質分泌生産能の向上 D-03 ゲノム情報を元にしたスーパー乳酸菌Enterococcus mundtii QU 25株の育種の試み 1 ,Abdel-Rahman Mohamed Ali1 ,簗瀬弘明2 ,志波 優3 ,善藤威史1 ,広瀬 侑4 ,千葉櫻 拓2 ,渡辺 智2 ,門多真理子2,5 ,吉川博文2,3 ,園元謙二1 (1 九大院・農,2 東農大・バイオ,3 東農大・ゲノムセンター,4 豊橋技科大・EIIRIS,5 武蔵野大・環境) D-04 白麹菌Aspergillus kawachii における推定有機酸トランスポーターの機能解析 1 ,二神泰基2 ,梶原康博3 ,高下秀春3 ,竹川 薫2 ,後藤正利2 (1 九大院・生資環, 2 九大院・農, 3 三和酒類) D-05 黄麹菌Aspergillus oryzae の細胞壁ストレス耐性に関わる機能未知遺伝子の解析 1 ,妹尾史子2,3 ,二神泰基4 ,竹川 薫4 ,岩下和裕2,3 ,後藤正利4 (1 九大院・生資環,2 広大院・先端研,3 酒総研,4 九大院・農) D-06 白麹菌Aspergillus kawachii の糖質加水分解酵素の網羅的機能解析 1 ,山下彩夏1 ,二神泰基2 ,梶原康博3 ,高下秀春3 ,竹川 薫2 ,後藤正利2 (1 九大院・生資環,2 九大院・農,3 三和酒類) D-07 グラム陽性好熱菌のシトクロムbd 型メナキノール酸化酵素の活性と調製法改良 D-08 リーダー配列を伴わない乳酸菌バクテリオシンの新規生合成機構の解明 1 ,石橋直樹1 ,善藤威史1 ,園元謙二1,2 (1 九大院・農,2 九大・バイオアーク) D-09 ROS産生細胞のみを選択的に包括するカプセル化法の開発 D-10 セルロース系バイオマス高効率分解生体触媒プロセスの開発 1 ,引野幸枝1 ,森 裕太郎1 ,一瀬博文2 ,田中 勉3 ,神谷典穂1,4 (1 九大院工,2 九大院農, 3 神戸大工,4 九大未来化セ)

(講演時間15分:発表10分,討論・審査5分)

D-11 代謝工学的手法による食品機能性成分硫酸体の産生技術開発 1 ,黒木勝久1 ,橋口拓勇1 ,Ming-Cheh Liu2 ,榊原陽一1 ,水光正仁1 (1 宮崎大・農・応生科,2 トレド大・薬) D-12 増殖因子固定化可能なECM粒子と肝細胞からなるハイブリッドオルガノイド D-13 組換え大腸菌による糖からの共重合ポリエステルの生合成 1 ,岩崎美佳1 , 村田和歌子2 , 柘植丈治3 ,脇田 和2 ,松崎弘美2 (1 熊本県大院・環境共生,2 熊本県大・環境共生,3 東工大院・総理工) D-14 新規ビオチン化試薬を用いた酵素集合体の形態制御と機能化 1 ,中澤 光2 ,田中 勉3 ,梅津光央2 ,神谷典穂1,4 (1 九大院工,2 東北大院工,3 神戸大院工,4 九大未来化セ) D-15 Engineering of a yeast strain tolerant to fermentation inhibitors derived from lignocellulose ►このページのTopへ

⇒第20回九州支部佐賀大会(2013/12/07)

►九州支部Top

支部活動

Published by 支部:九州 on 17 10月 2013

(講演時間12分:発表10分,討論2分)

A-a01 加圧熱水分解リグノセルロースに耐性を持つ酵母の発酵特性 A-a02 未利用穀物資源を利用したグルコシルセラミド生産・抽出システムの確立 A-a03 醸造酵母の表面特性と細胞表層タンパク質遺伝子の関連解析 1 ,北垣浩志1 ,尾形智夫2 (1 佐賀大・農,2 アサヒビール) A-a04 白麹菌特異的グルコシルセラミドの機能性解明に向けた抽出・精製システムの確立 1 ,柘植圭介2 ,北垣浩志1 (1 佐賀大・農,2 佐賀県工技セ) A-a05 液体培養によるAspergillus kawachii の耐酸性α-アミラーゼ生産 1 ,宮崎千佳2 ,二宮純子1 ,森田 洋2 (1 北九大院・国際環境工,2 北九大・国際環境工) A-a06 混合培養麹の糖化酵素生産と醸造特性 1 ,許斐 隼1 ,二宮純子1 ,森田 洋2 (1 北九大院・国際環境工,2 北九大・国際環境工) A-a07 混合液体麹のアミラーゼ生産特性 1 ,佐藤由可衣1 ,二宮純子1 ,森田 洋2 (1 北九大院・国際環境工,2 北九大・国際環境工) A-a08 モウソウチク稈粉末の製パン特性とその冷凍耐性 1 ,唐川紀章2 ,二宮順子1 ,森田 洋2 (1 北九大院・国際環境工,2 北九大・国際環境工) A-a09 全麹仕込み焼酎に含まれる特徴的麹由来香気成分の解析 1 ,奥津果優1 ,小野敏史2 ,大和弘明1 ,鮫島吉廣1 ,高峯和則1 (1 鹿大・農,2 鹿大院・農) A-a10 韓国麴(ヌルク)を用いた焼酎製造の可能性 1 ,吉崎由美子2 ,奥津果優2 ,玉置尚徳2 ,鮫島吉廣2 ,高峯和則2 (1 鹿大院・農,2 鹿大・農) A-a11 琉球地域の伝統飲料「ミキ(神酒)」の発酵に関わる微生物の特性(その2) A-a12 Aspergillus nidulans におけるugeB 遺伝子の機能解析 1 ,浴野圭輔1 ,二神泰基2 ,竹川 薫2 ,後藤正利2 ,野村善幸1 ,岡 拓二1 (1 崇城大・生物生命・応微工,2 九大院・農) A-a13 担子菌Coprinopsis cinerea ゲノムに存在するエンド-β-N -アセチルグルコサミニダーゼの諸性質の解析 A-a14 Streptomyces 属放線菌が生産するガラクトフラノース特異的なβ-D-ガラクトフラノシダーゼ遺伝子の同定及び諸性質の解析 ►このページのTopへ

(講演時間12分:発表10分,討論2分)

A-p01 Screening of novel xylan-utilizing lactic acid bacteria for optically pure lactic acid production 1 ,Abdel-Rahman Mohamed Ali1,2 ,田代幸寛1 ,善藤威史1 ,酒井謙二1 ,園元謙二1,3 (1 九大院・農,2 Fac. Sci. Al-Azhar Univ. Egypt,3 九大・バイオアーク) A-p02 Screening for nukacin ISK-1 region that is responsible for the induction of the two component system LiaRS 1 ,Mohammmed Riazul Islam2 ,永尾潤一3 ,善藤威史1 ,園元謙二1,4 (1 九大院・農,2 Fac. Biol. Sci. Univ. Dhaka Bangladesh,3 福岡歯大・機能生物,4 九大・バイオアーク) A-p03 Screening of bacteriocin-producing lactic acid bacteria from Egyptian sources 1,2 , 石橋直樹1 , Xiao Gong1 , 善藤威史1 , Jehan R. Doud2 , Mohamed K. Mahmoud2 , 園元謙二1,3 (1 九大院・農,2 エジプト・South Valley大・獣医,3 九大・バイオアーク) A-p04 高温堆肥化プロセスからの新規高度好熱菌の分離 A-p05 耐アルカリ性を有するPHA合成新規細菌の分離法の検討 A-p06 耐熱性細菌による生分解性プラスチックPHA合成に関する研究 A-p07 Lactobacillus acetotolerans HTの乳酸脱水素酵素遺伝子のクローニングと乳酸ユニットを含む生分解性プラスチックの生合成1 ,佐藤美咲1 ,田中賢二2 ,松本謙一郎3 ,田口精一3 ,松崎弘美1 (1 熊本県大・環境共生,2 近大・産理工,3 北大院・工) ►このページのTopへ

(講演時間12分:発表10分,討論2分)

B-a01 Vibrio vulnificus の細胞障害性毒素遺伝子(rtxA1 )における発現制御機構の検討 B-a02 Vibrio vulnificus に感染するバクテリオファージの性状解析 B-a03 Gongronella butleri の生産するexo-chitobiohydrolaseの作用様式 B-a04 キチン結合性抗菌ペプチドAc -AMPの抗真菌活性に関わるアミノ酸残基 B-a05 小浜温泉より単離したThermus 属繊維状ファージの特性解析 1 ,永吉佑子1 ,藤野泰寛2 ,大島敏久3 ,土居克実4 (1 九大院・生資環,2 九大・基幹,3 大工大・工,4 九大院・農) B-a06 地下水中で硝酸性窒素除去が予想される地点の菌叢解析 1 ,細野高啓2 ,太田広人1 ,新留琢郎1 ,嶋田 純1 ,森村 茂1 (1 熊大院・自然科学,2 熊大院・先導機構) B-a07 八代海底泥からの多環芳香族炭化水素分解菌の単離と同定 1 ,Raden Darmawan2 ,太田広人2 ,新留琢郎2 ,中田晴彦2 ,滝川 清3 ,森村 茂2 (1 熊大・工・物質生命,2 熊大院・自然科学,3 熊大・沿岸域セ) B-a08 干潟底泥における硫黄酸化細菌群の解析 1, 葭原孝雄2 ,Tran Thanh Liem2 ,太田広人2 ,新留琢郎2 ,増田龍哉3 ,滝川 清4 ,森村 茂2 (1 熊大・工・物質生命,2 熊大院・自然科学,3 熊大院・先導機構,4 熊大・沿岸域セ) B-a09 干潟の硫黄循環に関与する微生物の定量的解析に関する検討 1 ,Irfan Mustafa2 ,太田広人2 ,新留琢郎2 ,増田龍哉3 ,滝川 清4 ,森村 茂2 (1 熊大・工・物質生命,2 熊大院・自然科学,3 熊大院・先導機構,4 熊大・沿岸域セ) B-a10 通性光合成微生物資材を用いた植物の生育促進と土壌中の微生物モニタリング 1 ,斉藤 肇1 ,中村 覚1 ,山本周平1 ,坂本順司1 , 中村宏徳2 (1 九工大院・情報科学・生命,2 (株)アール) B-a11 種々の変異型ビフェニルジオキシゲナーゼによるフラボノイドの変換 1 ,黒木美名1 ,横井春比古1 ,廣瀬 遵1 ,古川謙介2 (1 宮崎大・工・環境応用化,2 別府大・食物栄養・発酵食品) B-a12 ラウリルアルコール-培地二相系培養でのタキサン類生産特性の検討 B-a13 デザインドバイオマスを用いたバイオプロセス開発:ブタノール生産菌における有機酸、混合糖のブタノール生産への影響 1 ,Tao Zhao1 ,Ming Gao1 ,野口拓也1 ,田代幸寛1 ,酒井謙二1 ,園元謙二1,2 (1 九大院・農,2 九大・バイオアーク) ►このページのTopへ

(講演時間12分:発表10分,討論2分)

B-p01 好熱性細菌Geobacillus thermoglucosidasius によるストロンチアナイトの形成 B-p02 貧栄養生細菌Duganella zoogloeoides の生産するビオラセインの抗菌性評価 B-p03 Bacillus thuringiensis A297株由来抗菌タンパク質の精製1 1 ,野村善幸1 ,新 隆志1 ,三田光章2 ,齋藤浩之3 ,水城英一3 ,浴野圭輔1 (1 崇城大・応微工,2 中村産業開発(株),3 福岡工技セ・生食研) B-p04 Aureobasidium pullulans 由来の安息香酸-4-水酸化酵素遺伝子はα-L-アラビノフラノシダーゼ遺伝子の下流に存在する B-p05 シアノバクテリアrps12媒介遺伝子置換法におけるプロモーターの影響と遺伝子組換えの効率化 B-p06 大腸菌イソクエン酸リアーゼのin vivoリン酸化とヒスチジン残基の役割 B-p07 好熱菌を宿主としたPseudomonas syringae 由来エチレン生成酵素の耐熱化 ►このページのTopへ

(講演時間12分:発表10分,討論2分)

C-a01 Synchronization Likelihood (SL)を利用したFunctional Brain Networkの構築 1 ,藤 太一1 ,山﨑敏正1 ,黒岩義之2 (1 九工大・情報工・生命,2 帝京大・医) C-a02 Double 重回帰分析を利用したNeural Prosthesisの開発 1 ,藤 太一1 ,山﨑敏正1 ,二宮純子2 (1 九工大・情報工・生命,2 大分高専) C-a03 サイレントスピーチBCI-子音識別への拡張- 1 ,藤 太一1 ,上野修平1 ,山﨑敏正1 ,福住伸一2 (1 九工大・情報工・生命,2 NEC) C-a04 タンパク質-タンパク質相互作用と多重比較を考慮した胃癌分類器の作成 1 ,石井寛之1 ,藤井 聡1 ,山﨑敏正1 ,青柳一彦2 ,佐々木博己2 (1 九工大・情報工・生命,2 国立がん研究センター研究所) C-a05 主成分分析を利用した遺伝子発現データに基づく胃癌分類器の構築 1 ,石井寛之1 ,藤井 聡1 ,山﨑敏正1 ,青柳一彦2 ,佐々木博己2 (1 九工大・情報工・生命,2 国立がん研究センター研究所) C-a06 ベイジアンネットワークによる不妊治療における因果関係の推定 1 ,藤井 聡1 ,田中 温2 ,田中威づみ2 ,山﨑敏正1 (1 九工大・情報工・生命,2 セントマザー産婦人科医院) C-a07 木構造を使った卵子の質向上のための排卵刺激法の選択 1 ,藤井 聡1 ,田中 温2 ,田中威づみ2 ,山﨑敏正1 (1 九工大・情報工・生命,2 セントマザー産婦人科医院) C-a08 抗血栓性と内皮化促進を指向した新規血管用足場基材 1 ,白木川奈菜2 ,井嶋博之2 (1 九大・工、2 九大院・化工) C-a09 人工胆管の為の機能性ゲルチューブの開発 1 ,白木川奈菜2 ,井嶋博之2 (1 九大・工、2 九大院・化工) C-a10 軟骨細胞の凝集性に及ぼす細胞凝集素の影響 C-a11 軟骨細胞の形態と増殖に及ぼす細胞接着阻害剤濃度の影響 C-a12 マイクロデバイスを用いた経皮治療システムの開発 1 ,吉田昂広1 ,岡部英明1 ,成瀬早矢加2 ,東條角治1 ,引間知広1 (1 九工大院・情報工,2 ニチバン・中央研) C-a13 培養皮膚の経皮治療システムへの応用 C-a14 脳特異的マトリックス基材の開発と神経培養基材としての評価 1 ,水町秀之2 ,中村晋太郎2 ,井嶋博之2 (1 九大工,2 九大院・化工) ►このページのTopへ

(講演時間12分:発表10分,討論2分)

C-p01 2遺伝子の組み合わせによる大腸菌の有機溶媒耐性の変化 C-p02 酵素によるL-ラクチドからのポリ乳酸合成法の検討 C-p03 混合有機溶媒による大腸菌の有機溶媒耐性度評価 C-p04 微生物二次代謝産物を対象としたグラム陽性病原細菌のクオラムセンシング阻害物質の探索 1 ,Said Desouky1 ,五十嵐康弘2 ,園元謙二1,3 ,中山二郎1 (1 九大院・生資環,2 富山県大・生工,3 九大・バイオアーク) C-p05 Indigo添加によるAlkalibacterium 属細菌の代謝変化 C-p06 アナモックス菌KSU-1株で発現している2種類の可溶性シトクロムc の性質 1 ,野元美樹1 ,古川憲治2 ,藤井隆夫1 (1 崇城大・応生命,2 熊大院・自然)

⇒第20回九州支部佐賀大会(2013/12/07)

►九州支部Top

►このページのTopへ

支部活動

Published by 学会事務局 on 11 10月 2013

日時

2014年1月24日(金)13:00~

場所

地方独立行政法人大阪市立工業研究所 講堂参加費

参加費2,000円(非課税)、懇話会費4,000円(税込)ただし、いずれも学生無料

定員

100名(先着順)

申込方法

E-mailまたはFAXにて、住所、氏名、所属、メールアドレス等を明記の上、下記宛に。

申込先

〒536-8553

備考

※お申込みいただいたお名前等の個人情報は、参加確認および今後の学際的脂質創生研究部会講演会のご案内以外の目的には使用いたしません。

主催:学際的脂質創生研究部会

プログラム

13:00 開会の辞

13:05 … 櫻谷 英治 1 、三宅貴士1 、大村信人1 、清水 昌1,2 、小川 順1 (1 京大院農・応用生命、2 京都学園大・バイオ環境)

13:35 北本 大 ((独)産業技術総合研究所環境化学技術研究部門)

(14:05 休憩)

14:15… 森田 真也

14:45… 寺本 華奈江 (日本電子(株))

(15:15 休憩)

15:30 一般講演(演題を募集中)

17:30 閉会の辞

18:00

一般講演 募集の お知らせ(終了しました)

第4回学際的脂質創生研究部会講演会では、下記のように一般講演を募集します。

形式:12~15分程度の口頭発表(演題数によって変更あり)

募集演題数:8~10題程度

応募に必要な情報:講演タイトルと発表者名、所属

締切:2013年12月20日

申込先:メールにて、地方独立行政法人大阪市立工業研究所 生物・生活材料研究部 永尾寿浩(nagao@omtri.or.jp)まで

*お申し込み後、追って、要旨ご執筆のお願いのご連絡をいたします。

学会行事

Published by 支部:中部 on 10 10月 2013

日本生物工学会中部支部のメールマガジンBBChubuの第4号(2013年10月号)を掲載しました。

⇒

中部支部の会員相互の交流のためのマガジンで、研究紹介、留学体験、中部地区の企業紹介、コーヒーブレイクという会員交流広場(懸賞問題付き!)もあります。

他支部の会員の方々にもお知らせいたしますので、ご覧いただき、ご意見をお送りください。懸賞問題へのご投稿もお待ち申し上げます。

中部支部 BBChubu編集担当

►中部支部Topへ

新着情報

Published by 支部:中部 on 09 10月 2013

来る11月8~9日に開催される第6回北陸合同バイオシンポジウム(日本生物工学会中部支部共催)をご案内いたします。

日時:2013年11月8日(金)から11月9日(土)

会場・宿泊:国民宿舎 能登小牧台(石川県七尾市・http://www.omakidai.jp )

スケジュール(予定)

11/8(金)

13:30~13:35 開会挨拶

13:35~15:15 オーラルセッション

15:15~16:15 ポスターセッションおよびコーヒーブレイク

16:15~17:35 オーラルセッション

18:30~20:30 懇親会

20:30~23:30 総合討論会

11/9(土)

09:05~10:05 オーラルセッション

10:05~10:40 ポスターセッションおよびコーヒーブレイク

10:40~11:40 オーラルセッション

11:40~11:50 閉会挨拶

講演タイトル(仮題含)と講演者

「バイオ質量分析イメージング:見えないものを見る」

「ナノ空間材料を用いた新たなバイオハイブリッドの作製」

太陽化学(株)執行役員 ニュートリジョン事業部研究開発部門長 南部 宏暢

「超好熱菌に存在するFAD依存性アミノ酸脱水素酵素の機能解析」

福井大学工学部生物応用化学科 准教授 里村 武範

「魚類免疫機構の独自性にせまる」

福井県立大学海洋生物資源学部 准教授 末武 弘章

「ミトコンドリアゲノムによる核遺伝子のエピジェネティック制御~細胞質置換コムギにおける

花成関連遺伝子~」

福井県立大学生物資源学部 教授 村井 耕二

「菌類のヌクレオソームマップ解析から見えること」

富山県大工学部生物工学科 教授 西田 洋巳

「スチレンモノオキシゲナーゼを利用した光学活性エポキシ化合物生産プロセスの開発」

富山県大工学部生物工学科 助教 戸田 弘

「ベニバナ色素キノカルコン類の生合成研究 現状と課題および展望」

富山大学和漢研 助教 数馬 恒平

「抗生物質が好む生体膜の解析」

京都大学大学院薬学研究科システムケモセラピー・制御分子学 助教 西村 慎一

「ClustalWの派生プログラム、INTMSAlignの開発と応用について」

ERATO 浅野酵素活性分子プロジェクト 研究員 中野 祥吾

「加賀レンコンの粘りにせまる!―澱粉からみた素材特性」

石川県立大学生物資源環境学部食品科学科 准教授 本多 裕司

「細菌のポリアミンを介したシグナル伝達とその阻害による病原性減衰」

石川県立大学 腸内細菌共生機構学 寄附講座 准教授 栗原 新

「子嚢菌 Aciculosporium take によって形成されるタケ類の"てんぐ巣病徴"」

石川県立大学生物資源環境学部環境科学科 准教授 田中 栄爾

「メタゲノム由来のユニークなβグルコシダーゼ」

(独)産業技術総合研究所生物プロセス研究部門 バイオデザイン研究グループグループリーダー 矢追 克郎

実行委員長

世話人

主催

共催

支部活動

Published by 支部:関西 on 08 10月 2013

タンパク質構造解析や各種オミクス、マイクロデバイス加工などの技術が発展し、生物機能の人為的改良技術はその精度が向上してきました。一方、既存の改良技術は、研究者の試行錯誤に負う部分が多く、未だ「合理的」な育種・改良技術を手にするには至っていません。また、モデル生物以外の生物種や遺伝子組換え技術による発現が困難なタンパク質など、既存の方法では改良の難しい生物材料も多く存在しています。

日時 2014年1月15日(水)10:00~18:00 会場 神戸大学 瀧川記念学術交流会館 (六甲台第2キャンパス) 定員 120名 参加費 一般:1,000円(税込) 学生:無料 申込み方法 名前、一般・学生の別、所属、連絡先(Tel・E-mail)、懇親会参加の有無を明記の上、お申込フォーム、または下記の申込み・問合せ先にFax、あるいはE-mailでお申し込み下さい。参加費等は当日受付にてお支払い下さい。 申込 日本生物工学会 関西支部庶務幹事

プログラム 10:00~10:10 開会の辞………………日本生物工学会関西支部長 近藤 昭彦

第1部 分子機能エンジニアリングのための新技術

10:10~10:50 無細胞系を用いたタンパク質エンジニアリングの新技術松浦 友亮 (大阪大学大学院工学研究科) 10:50~11:30 計算化学が切り開くタンパク質の斬新な機能解析と設計方法田村 隆 (岡山大学大学院環境生命科学研究科) 11:30~12:10 マイクロ・ナノ加工技術とバイオセンシングデバイス、その実用化に向けて齋藤 真人 (大阪大学大学院工学研究科) 12:10~13:30 (昼 食・休 憩)

第2部 微生物機能エンジニアリングのための新技術

13:30~14:10 耐熱性酵素を用いたミニマムエンザイムファクトリーの創出本田 孝祐 (大阪大学大学院工学研究科) 14:10~14:50 知識拡張による代謝デザインとその展開荒木 通啓 (神戸大学自然科学系先端融合研究環) 14:50~15:30 接合伝達を活用した超高効率細胞内機能ネットワーク解析森 浩禎 (奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科) 15:30~15:45 (休 憩)

第3部 新技術から産業創出へ

15:45~16:25 酵母の新しいストレス耐性機構の解析と育種への応用高木 博史 (奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科) 16:25~17:05 不均衡変異導入法による有用微生物の育種釘宮 理恵 (株式会社ネオ・モルガン研究所) 17:05~17:45 民間企業における次世代シーケンサー(NGS)の導入と活用塚原 正俊 (株式会社バイオジェット)

17:45~17:50 閉会の辞………………日本生物工学会会長 園元 謙二

18:10~20:00 懇親会(瀧川記念学術交流会館 1F)

►関西支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 03 10月 2013

日本生物工学会主催する年次大会、シンポジウム等で発表した内容について、発明の新規性喪失の例外規定の適用の申請をするために本会からの証明書が必要な場合は、必ず事前に学会事務局までお申し出のうえ、 大会終了後、速やかに1)~ 3)を下記事務局宛に送付して下さい。

事前のお申し出がなかった場合は、本学会での発表後に申し出られましても本会としましては証明書の発行はいたしかねますので、その旨ご了承ください。

本会に請求する「証明書 (下記記載例参照)」:2通(正副)

発表に関わる文書等(講演要旨集の当該ページの写しや発表したポスターまたは口頭発表したパワーポイント等の原稿の写しなど)

返信用封筒 (宛名記入・切手貼付)

発表者が連名の場合は「証明書」「文書」とも全員の名前を記入してください。

【学会事務局】

〒565-0871公益社団法人 日本生物工学会

<証明書の例>

証 明 書

年 月 日

特許庁長官殿

公益社団法人日本生物工学会

本会開催による 年日本生物工学会大会において、 大阪 太郎は、添付の文書をもって発表したことを証明します。

記

講演日時 年 月 日 講演場所 (第○○会場)講演番号 (例:2A09-1)発表者および演題: 大阪 太郎「・・演題・・」

注)平成23年の特許法改正により、出願日が平成24年4月1日以降である特許出願に関しては、上記出願人自らによる証明書が提出されていればよく、本会の証明は必ずしも必要ではなくなっております。

⇒特許出願のための留意点

年次大会

Published by 学会事務局 on 03 10月 2013

賛助会員の皆様へ 賛助会員の皆様には、常日頃、日本生物工学会の諸活動にご支援を賜り、誠に有難うございます。産学連携活動のページ でご確認いただけますので、是非一度ご覧いただければ幸いです。Web掲載情報登録フォーム に必要事項を記載いただき、登録いただきますようお願い致します。

日本生物工学会 副会長(産学連携担当) 倉橋 修

新着情報

Published by 学会事務局 on 02 10月 2013

学会と社会、地域との繋がりを深める市民講座やセミナー、或いは高校や大学等での 教育に産業界で活躍されている方々を講師として招聘することを検討されている場合、産学連携委員会にご相談いただければ講師候補者を紹介いたします。「醸造」、「培養・計測」に関する以下の講師リスト及びリストに記載された専門領域を参考に、希望される講演演題をご連絡いただければ、適切な講師を斡旋いた します。

リストにない専門領域の講師斡旋についても可能な限り対応いたします。

►産学連携活動Topへ

産学連携活動

Published by 学会事務局 on 02 10月 2013

日本生物工学会では、産業界の若手研究者・技術者を対象に、基盤となる知の習得を目的に、「生物工学」 (主に、生物化学工学、応用微生物学など)の基礎教育を年に一度開催しております。「生物工学」における著名な先生方に講師をお願いしております。企業に 入社後数年が経過した若手研究者の学び直しの場としても、このセミナーをご活用ください。→生物工学基礎教育セミナー講師一覧表

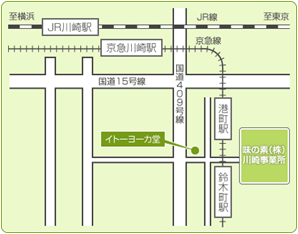

これまでの活動 第4回生物工学基礎教育セミナー 日時: 2016年5月13日(金) 10:00~17:00場所: サントリーワールドリサーチセンター(京都府相楽郡精華町精華台8丁目1-1)第3回生物工学基礎教育セミナー 日時: 2014年11月28日(金)9:55~17:30場所: 味の素株式会社 川崎事業所 本館4階41会議室(川崎市川崎区鈴木町1-1)第2回生物工学基礎教育セミナー 日時: 2014年2月24日(月)9:30~17:15場所: 味の素株式会社 川崎事業所 本館4階41会議室(川崎市川崎区鈴木町1-1)第1回生物工学基礎教育セミナー 日時: 2012年12月10日(月)9:40~17:30 11日(火)9:50~17:00場所: サントリー研修センター「夢たまご」(川崎市中原区今井上町57)

►産学連携活動Topへ

産学連携活動

Published by 学会事務局 on 02 10月 2013

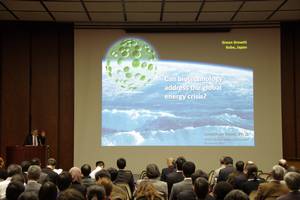

2013年9月18日(水)から20日(金)に広島国際会議場で開催された第65回日本生物工学会大会 では、以下3件の本部企画シンポジウムを開催しました。

ここまでわかった醸造微生物の特徴とその利用

オーガナイザー:後藤 奈美 (酒総研)、西村 顕 (白鶴酒造)髙下 秀春 (三和酒類)、坂口 正明 (サントリー酒類)

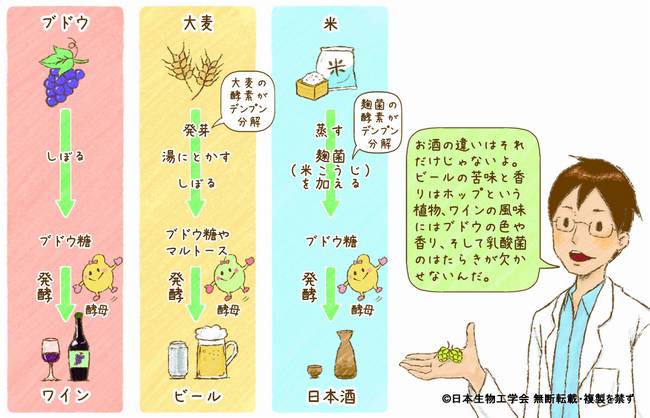

私 たち人間は、古くから酒類醸造や発酵調味料の製造に種々の微生物を利用してきた。私たちに馴染みの深いこれらの醸造微生物だが、実は意外な性質や特徴を 持っていることが明らかにされつつある。これまで気づかなかった性質を理解することで、これらの微生物のより高度な利用が可能になると考えられる。本シン ポジウムでは、各種醸造微生物の特徴とその利用について、基礎から最新の情報までを紹介したい。⇒プログラム

発酵ものづくり技術の最前線

オーガナイザー:松井 和彦 (味の素)、佐久間 英雄 (丸菱バイオエンジ)

も のづくりの生物学的プロセスにおいて、培養工程の制御の重要性は言うまでもない。過去3回年次大会で開催した培養と計測技術に関るシンポジウムを本年は発 酵ものづくり技術の最前線と題して実施する。網羅的な解析情報や代謝挙動を踏まえた微生物の培養工程制御にかかわる最新事例、膜分離技術の培養工程等への 応用、及びiPS細胞等の先端細胞培養技術について紹介いただく予定である。⇒プログラム

産学官連携によるイノベーション創造の成功事例

オーガナイザー:坂口 正明 (サントリー)、松井 和彦 (味の素)日野 資弘 (アステラス製薬)、北川 泰 (アサヒグループホールディングス)

企 業では、実用化技術、商品開発などによって、お客様ニーズに焦点を当てた総合的な活動を行っている。大学では、科学、技術的な課題を細分化し、原理・原則 の追求によって、発明・発見を行っている。お互いの立場を理解した上で共通課題を持ち、イノベーションを創造していきたい。今回は、産官学連携における事 業活動、オープンイノベーション、人材育成などにおけるニーズ起点の成功事例を紹介し、連携を推進するイマージネーションを高めることを目指す。⇒プログラム

⇒過去大会本部企画シンポジウム一覧はこちら

►産学連携活動Topへ

産学連携活動

Published by 支部:中部 on 29 9月 2013

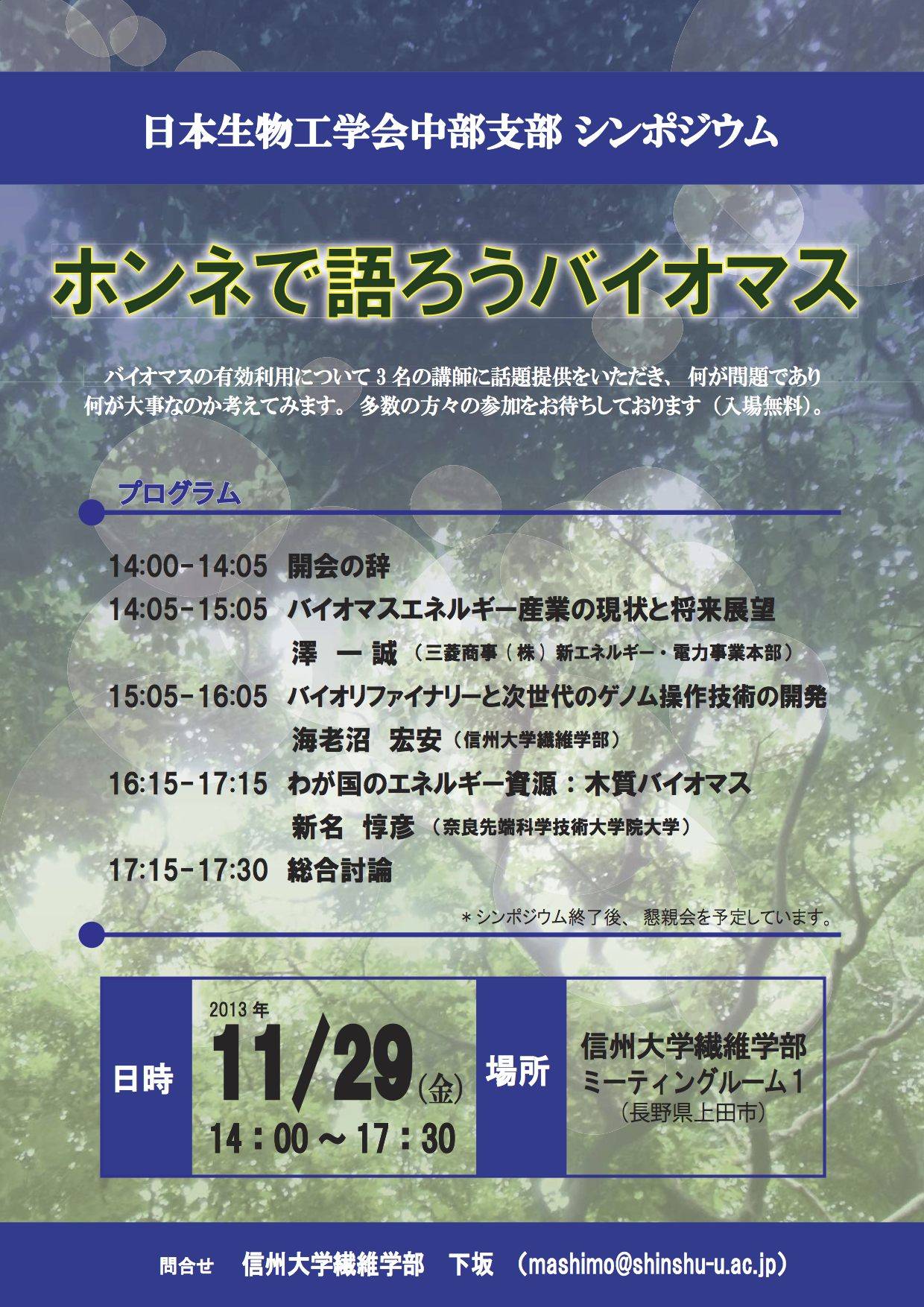

「ホンネで語ろうバイオマス」というテーマのもとで、バイオマスの有効利用(特に木質バイオマスのエネルギー利用)について3名の講師に話題提供をいただき、何が問題であり何が大事なのか考えてみます。多数の方々の参加をお待ちしております(入場無料)。

日本生物工学会中部支部シンポジウム 日時: 2013年11月29日(金)14:00~17:30場所: 信州大学繊維学部・ミーティングルーム1(長野県上田市)

右のポスター(縮小版)をクリックするとポスター(PDF 541KB)をダウンロードできます。

プログラムと講演要旨 14:00-14:05 開会の辞

14:05-15:05 バイオマスエネルギー産業の現状と将来展望

澤 一 誠 (三菱商事(株) 新エネルギー・電力事業本部)

バイオマスエネルギーは欧米の戦略産業として大規模グローバル市場が形成され、既にエネルギーポートフォリオの一角を占める存在だが、日本での普及は未だ限定的で、3.11以降急成長する再生可能エネルギー分野においてもその注目度は低い。本講演では、日本が今後取るべき方向として、アジア・大洋州地域において「開発輸入+地産地消型」のバイオマス・リファイナリー産業を、日本政府が主導して、2国間の政府・企業が連携することによって戦略的に展開する取組みについて提唱する。

15:05-16:05 バイオリファイナリーと次世代のゲノム操作技術の開発

海老沼 宏安 (信州大学繊維学部)

エネルギーの安全保障と地球温暖化の防止のため、カーボンニュートラルなバイオマスの利活用技術の開発が世界中で進められている。食料と競合しない草本系、木質系のエネルギー作物が有望視されている。遺伝子工学の発達により、環境保全とバイオマス生産の両立を目指し、環境ストレス耐性品種の作出が試みられている。ゲノム上の素性の解明された座位への遺伝子導入と組織培養の容易な万能化クローンの作出を特徴とする次世代のゲノム操作技術の開発について紹介する。

16:15-17:15 わが国のエネルギー資源:木質バイオマス

新名 惇彦 (奈良先端科学技術大学院大学)

わが国では、2011年の福島原発事故以降、エネルギー問題が深刻である。火力発電所をフル稼働させたため、昨年は3兆円の化石燃料を輸入した。石油を持たないわが国ではあるが、温暖な気候と豊富な降水量は豊かな森林を育み、国土の2/3は森林である。森林は建材の供給源のみならず、エネルギー資源の宝庫でもある。ようやく、木質バイオマス発電も各地で具体化してきた。わが国の潜在的木質バイオマス量と活用への課題を述べる。

17:15-17:30 総合討論

※シンポジウム修了後、懇親会を予定しています。

お問い合わせは、信州大学繊維学部 下坂 (mashimo@shinshu-u.ac.jp) まで

►中部支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 学会事務局 on 26 9月 2013

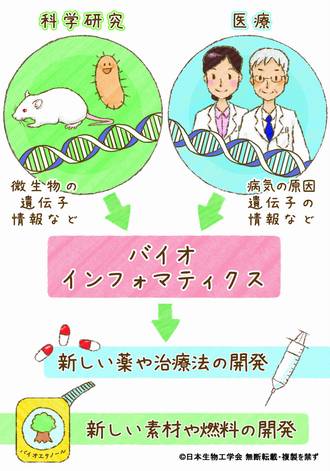

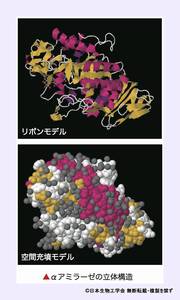

巻頭言“随縁随意” 特集 実用化に資する医薬品生産培養技術の課題と展開~抗体医薬品から細胞医薬品まで~ 続・生物工学基礎講座―バイオよもやま話― バイオミディア 生物材料インデックス 大学発!美味しいバイオ Branch Spirit はじめまして!―新設学部紹介― Fuji Sankei Business i…( 540 ) Germination 談話室 科学者が知っておきたいビジュアルデザインの心得6 バイオインフォメーション…( 547 ) 本部だより…( 548 ) ⇒生物工学会誌Topへ

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 26 9月 2013

生物工学会誌 第91巻 第9号大島 泰郎

間もなく「ヒトゲノム解読終結宣言」10周年の日を迎える(この稿が出るころは記念日は過ぎているだろう)。ヒトゲノム解読を頂点とする生体分子に関する構造および機能の解析に関する研究は、ヒトゲノム計画が始まるほぼ100年前、ブフナー兄弟が発見した「生命なき発酵」が切り拓いたin vitro 実験法に依存してきた。やがて、タンパク質など生体分子を単離、精製する実験技法が確立し、純粋な系、たとえば単一の酵素とその基質、補酵素のみからなる「反応液」を用いて生体分子の構造や機能が解明されてきた。今日の分子医療、創薬、バイオテクノロジー、環境技術のすべてが、in vitro 実験から得られた成果に基礎をおいていると言っても過言ではあるまい。

いまでは一般向けの科学雑誌やテレビの科学番組でも使われるほどになっている「イン・ビトロ」であるが、果たして生体内の環境を反映しているだろうか?

この疑問は好熱菌の研究をしていると避けられない。抽出してきた酵素タンパク質は安定であるが、基質や補酵素が生理的な温度では速やかに分解し、酵素活性が測れない。たとえば、キナーゼ類ではATP、糖代謝では三炭糖のリン酸エステル、これらは好熱菌の生理的な温度である60°C以上の温度では速やかに分解するので、多くの場合、好熱菌研究者は非生理的な低い温度で酵素活性を測定している。

また、好熱菌でなくても、酵素などタンパク質自体の安定性は、生きている細胞内ではもっと高濃度なので無細胞抽出液で観察されるよりずっと安定と一般に信じられている。生化学・分子生物学研究者の深層心理には、in vitro が細胞を再現していないという「うしろめたさ」があったはずである。

ある有名な教科書には、細菌の細胞内のタンパク質など高分子成分の重量パーセントは26%と書いてある。その大部分がタンパク質であろうから、細胞内のタンパク質濃度はおおよその見当として25%くらいと考えてよいであろう。われわれの技術では、こんな濃度のタンパク質溶液は作れないが、無理やり濃くした5%タンパク質溶液はすでに粘稠であるから、細胞内はトリモチ(若い人には死語かな?)のようなどろどろの状態であろう。こんな中にあるATP は、60°Cでも90°Cでも水に出会う機会すら少く加水分解も起こらないかもしれない。タンパク質もギュウ詰めで、よく議論される「X線構造解析の結果は、“溶液”中のタンパク質と違う」という結晶構造学者に対する非難めいた議論も逆で、細胞内のタンパク質は身動きもできない結晶内と似ていて、結晶構造解析の結果は細胞内のタンパク質の挙動をよりよく反映しているのかもしれない。

1897年、ブフナー兄弟の「生命なき発酵」の発見以来、生命科学の研究手法の中核であった“in vitro ”実験は、細胞内の生体反応を忠実に再現しているとはいえない。最近、より細胞内環境に近い「無細胞抽出液」を作ろうとする研究が始まってきた1) 。このような研究は、これまでの希薄溶液で得られてきたkm、kcatなど酵素反応のパラメータ、コンフォメーション変化などの動的な挙動、それらに基づいて作られてきたタンパク質の概念とは違った新たなタンパク質研究の世界を拓くのではないだろうか。

われわれは、細胞内のタンパク質の構造も機能も正しくは理解していない。細胞内のタンパク質を正しく理解できれば、そこから生まれる新しい知識が、新しいバイオテクノロジーを拓くであろうことは言うまでもない。

1) Fujiwara, K. and Nomura, S.: PLoS one, 8, e54155 (2013).

著者紹介 共和化工(株)環境微生物学研究所(所長)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 支部:九州 on 25 9月 2013

日本生物工学会九州支部佐賀大会実行委員会 光富 勝

第20回日本生物工学会九州支部佐賀大会への演題申し込み、誠にありがとうございます。

事務業務簡略化のため、受け取りました要旨をそのまま印刷する予定です。作成要領をよく確認の上、ご提出ください。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

講演要旨作成要領

⇒講演要旨テンプレート

外枠のサイズ(縦110 mm、横150 mm)は変更しないでください。

図、表、写真は挿入できません。

タイトルはMSゴシック11ポイント、ボールド で書き、左から25 mmあけてください。

講演者(所属)はMS明朝11ポイントで書き、左から25 mmあけてください。登壇者に○をつけてください。

本文はMS明朝11ポイントで書いてください。イタリック、上付、下付など書体の指定は、そのまま印刷できるようにお書きください。

英文で要旨を書く場合はTimes New Roman 11ポイントを使用してください。

講演要旨送付先: 関 清彦 (佐賀大学・農学部・生命機能科学科)講演要旨提出締め切り: 2013年10月26日(土)必着

一般演者へのお願い

(1)講演時間

学生賞にエントリーされた演題: 発表10分、討論・審査5分 発表10分、討論2分

発表時間終了の2分前、発表終了時間、討論終了時間にベルが鳴ります。発表時間を厳守してください。

(2)発表方法

発表はコンピュータプレゼンテーションのみのご発表となります。スライドプロジェクタ、OHP等の機器の準備はございません。パソコンはご自身でお持ち下さ い(大会でのパソコンの用意はありません)。なお、パソコンとプロジェクターの接続作業はご自身で行ってください。

(3)注意点

コンピュータの操作は発表者ご自身で行ってください。

万一のトラブル(PCの故障等)に備えて、バックアップファイルをご準備ください。

PCに映像外部出力端子(mini D-Sub15 pin)があることをご確認下さい。外部出力端子変換ケーブルが必要な機種はご持参くださいますようお願いいたします。

プロジェクターとの接続後に、再起動が必要なPCのご使用はご遠慮ください。

スクリーンセーバ、パワーセーブ、ウィルススキャン、ソフトウェアアップデート等、講演中に作動する可能性のあるソフトウェアは、事前にお切りください。

バッテリー切れに備え、必ず電源アダプターをご持参ください。

⇒【九州支部】第20回九州支部佐賀大会(2013/12/7)

新着情報

Published by 学会事務局 on 24 9月 2013

セルプロセッシング計測評価研究部会では、「優秀学生発表賞」を設けています。

木田 晶子 さん(名古屋大学・生命農学)高橋 厚妃 さん(名古屋大学・創薬科学)高橋 舞 さん(徳島大学・先端技科)寺西 陽友 さん(大阪大学・工)受賞者(写真)

►セルプロセッシング計測評価研究部会Topへ

新着情報 ,研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 24 9月 2013

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i の企画特集『バイオ最前線』欄に編集協力をし、毎月第3水曜日に記事を掲載しております。2013年9月18日付で、第40回「低分子から高分子の次世代機能性素材開発をリードする新たな合成法」 (245KB)が掲載されました。

⇒過去に掲載された記事一覧はこちら

※当サイトでは、Fuji Sankei Business i.のご厚意により該当記事のPDFを公開しております。

►生物工学会誌Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 24 9月 2013

第65回日本生物工学会大会 は、盛会のうちに無事終了いたしました。

なお、本大会の開催にあたって、開催地広島の松井一實市長より歓迎のメッセージが届きました。広島市長からの挨拶状はこちら

新着情報

Published by 部会:メタボロミクス on 22 9月 2013

メタボミクス講習会2013

【主催】 メタボロミクス研究部会 【共催】 超臨界流体バイオテクノロジー研究会

オームサイエンスの一つとして注目されているメタボロミクスについて理解を深めていただき、実際にメタボロミクスを実施していただけるための技術の習得を目的として、今年も例年通り、下記講習会を開催させていただきます。

日時: 2013年11月7日(木)、8日(金)場所: 大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻化学系C2棟C2-211講習内容(予定)

11月7日

(午前)

オリエンテーション

イントロダクション講義(福崎先生)

(午後)

講義(GC-MS,LC-MS,FT-NIR)

GC実習

解析ソフト(MetAlign,AIoutput)説明

交流会

11月8日

(午前)

GCデータ解析(AIoutput、AMDIS)

(午後)

GCデータ解析(SIMCA-P)

総合討論

以下の内容のメールを送信してください。定員に達したら締め切らせていただきます。

1) タイトルは、「2013メタボロミクス講習会参加希望(氏名@所属)」としてください。

3)本文中に、以下の項目を記載してください。

氏名

所属

メールアドレス

電話番号

現在の仕事

メタボロミクスを何に使いたいか?

その他

3) (申し込み用アドレス) fukusaki[atmark]bio.eng.osaka-u.ac.jp

福崎英一郎

►メタボロミクス研究部会Top

►超臨界流体バイオテクノロジー研究会Top

学会行事

Published by 学会事務局 on 10 9月 2013

セルプロセッシング計測評価研究部会では第65回日本生物工学会大会期間中に以下の通りシンポジウム『実用化に資する動物細胞培養技術~幹細胞の応用とボトルネックの解決に向けて~』を開催いたします。多くの皆様のご参加をお待ちしております。⇒2013年大会シンポジウムのページはこちら

日時

2013年9月19日(木)午後 15:45 ~ 18:00

場所

広島国際会議場 E会場(コスモス2)オーガナイザー

加藤竜司(名古屋大)・宮本義孝(東工大)・秋山佳丈(大阪大)

シンポジウム概要

動物細胞培養技術は、抗体医薬などの医薬生産手段、さらに再生医療における移植用細胞の調製手段として、そのステージは学から産へと移行し、その実用化の追 求には生物工学の技術の導入が今後強く求められる。本シンポジウムは、昨年度開催された同表題シンポジウムへの反響を踏まえ、当該分野の産学官が注目する 技術とアイディアを融合できる場として第二弾を企画するものである。本シンポジウムでは、当該分野における世界的実用化技術をReviewする講演、および新規技術の講演を通じて、生物工学が担うべき当該分野を改革する次世代研究の方向性をシニアおよび若手研究者が議論し共有化する。

シンポジウム内容

(2S-Ep01)

(2S-Ep02)

座長:宮本 義孝

(2S-Ep03)

(2S-Ep04)

(2S-Ep05)

パネルディスカッション

特別配布資料

2012年度日本生物工学会大会 部会主催シンポジウム

https://www.sbj.or.jp/2012/program/program_2ea01-06.html

における講演者の生物工学会誌特集の別刷りを配布 (部数の制限があります)

2013年度(本年)の開催シンポジウムは、2012年度シンポジウムの第二弾であり、以前の講演を含めた情報収集をお求めの方は、是非ご参加ください。

⇒セルプロセッシング計測評価研究部会のページ

学会行事

Published by 若手会 on 04 9月 2013

2013年7月13日~7月14日の2日間にわたり、宮崎県フェニックスシーガイヤリゾートにて若手会夏のセミナー2013を開催しました。

今回の開催地宮崎県フェニックスシーガイヤリゾート内のコンベンションセンターは2000年7月12~13日に九州沖縄サミット G8外相会談が行われた会場です。13年後の同日に、全国各地を代表した生物工学若手メンバーによる夏のセミナーサミットとなりました。

参加者数は、一般79名、学生63名の計142名と史上最大規模となりました。

なお、夏のセミナー初日の企画講演会(第5回九州学生本格焼酎プログラムQSP)と本格焼酎試飲会については、九州本格焼酎協議会との共催イベントとして開催され、宮崎大学の学生50名も加わりました。

夏のセミナー2013の初日の開始です。

企画講演会(QSP宮崎)についての水光正仁先生からのご挨拶。

夏のセミナー2013についての挨拶と進行について実行委員の後藤と榊原から説明。

企画講演会講演会が始まりました。

米焼酎、麦焼酎、芋焼酎、ソバ焼酎と個性の違う主要な焼酎の歴史、文化、製造法、飲み方までの

説明がありました。

本格米焼酎について

那須 慶介 先生(高橋酒造)

麦焼酎の製造技術とおいしい飲み方

髙下 秀春 先生(三和酒類)

芋焼酎の造りと応用研究の紹介

宮川 博士 先生(霧島酒造)

そば焼酎の魅力

金丸 兼三 先生(雲海酒造)

アルコールの体質検査と飲酒の功罪

木下 健司 先生(武庫川女子大学)

質問する学生

隣の部屋に移って、試飲会です。途中からポスター発表が始まります。

飲み過ぎないように。

いよいよポスター発表です。61題(学生49題、一般11題)の発表が行われました。

バスで懇親会会場と宿泊先のサンホテルフェニックスへ移動しました。

懇親会の開始です。

若手の会夏のセミナーのご常連の小林元太先生に

乾杯の挨拶をいただきました。

恒例の研究室紹介&自己PR

H24年度飛翔賞受賞者も多数ご参加頂きました。 広島大学

京都大学 九州大学 (発酵化学)

九州大学 (微生物工学) 宮崎大学

終夜貸し切りの部屋へ移動。

夏のセミナーのメインイベントの交流会です。

とにかく交流です。どんどん、知らない異分野の人と交流しましょう。

2日目に突入しました。

再びバスにのって、コンベンションセンターへ。

特別講演会の開始です。

沿岸堆積物における硫化水素の動態とmagnetite

左山 幹雄 先生(産業技術総合研究所)

生物工学と私

飯島 信司 先生(名古屋大学)

アセトン・ブタノール発酵の温故知新

小林 元太 先生(佐賀大学)

博士号取得者が社会で価値を創り出すための

富田 悟志 先生(タイテック)

ポスター賞授賞式です。

おめでとうございます。

(学生の部)

里村 淳 (京大院農)熱耐性Saccharomyces cerevisiae YK60-1の育種と熱耐性獲得機構の解析

西田奈央 (京大院農)酵母の有機溶媒への応答機構

山口雅紀 (九大院工)磁場誘導型遺伝子発現システムの開発

相馬悠希 (九大院農)工学的応用に向けた人工遺伝子回路の開発

村上菜緒 (九大院農)乳酸菌によるグリセロールからのカーボンロスを伴わない光学活性乳酸とエタノール生産

馬場保徳 (東北大院農)ルーメン液によるリグノセルロース系バイオマスのメタン発酵前処理

(一般の部)

片岡尚也 (山口大農) 大腸菌による1,3-ブタンジオール生産の効率化

いよいよ夏のセミナー2013も終了の時を迎えました。

若手の会会長 馬場健史先生による閉会の辞

お土産をどうぞ。

全国各地からお集まり頂き、ありがとうございました。

皆様がよき友人と出会え、パワーアップされたことを願っております。

生物工学若手研究者の集い 夏のセミナー 2013 実行委員

後藤 正利(九州大学)

榊原 陽一(宮崎大学)

井上 謙吾(宮崎大学)

黒木 勝久(宮崎大学)

廣瀬 遵 (宮崎大学)

善藤 威史(九州大学)

田代 幸寛(九州大学)

河邉 佳典(九州大学)

二神 泰基(九州大学)

若手会

Published by 学会事務局 on 30 8月 2013

工学系のバイオを学ぶ大学生、生物工学、生物化学工学関連の大学院進学を目指す大学生、バイオ関連企業の 若手技術者や大学におけるバイオテクノロジー関連分野でかつ産業応用に関心のある若手研究者に向けた演習本として構成されていますので生物化学工学関連の授業の副読本として、また、自己学習における教材としてご活用いただければ幸いです。

公益社団法人 日本生物工学会創立90周年記念事業

発行年月日: 2013/09/02 判型: A5 ページ数: 160頁ISBN: 978-4-339-06744-6出版社: コロナ社 コロナ社のサイト をご覧下さい。

その他の出版物

Published by 学会事務局 on 29 8月 2013

「生物工学会誌」第91巻7号(2013年7月25日発行)および第91巻8号(2013年8月25日発行)のページ番号の表記が誤っておりました。会員の皆さまならび に、関係者各位にご迷惑をおかけします事、誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。⇒正誤表はこちら

なお、当サイトでは、正しいページ番号に訂正したPDF版を公開しております。

新着情報

Published by 学会事務局 on 29 8月 2013

生物工学会誌第91巻8月号(8月25日発行)のページ番号の表記に誤りがありました。深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。なお、PDF版には正しいページ番号が記載されております。

特集 植物形質転換に関する最新技術 続・生物工学基礎講座―バイオよもやま話― バイオミディア 生物材料インデックス Fuji Sankei Business i……(377) →(477) Branch Spirit Germination 談話室 科学者が知っておきたいビジュアルデザインの心得5 (386) →(486) バイオインフォメーション……(387) →(487) 本部だより……(389) →(489) 支部だより……(390) →(490) ⇒生物工学会誌Topへ

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 28 8月 2013

生物工学会誌 第91巻 第8号高木 昌宏

生物工学会が関連する分野で昨年一番の話題と言えば、やはり山中伸弥先生のノーベル生理学・医学賞の受賞であろう。

「スウェーデンのカロリンスカ研究所はこのほど、2012年のノーベル生理学・医学賞を、再生医療の実現につながるiPS細胞を初めて作製した京都大学教授の山中伸弥iPS細胞研究所長と、ジョン・ガードン英ケンブリッジ大学名誉教授に贈ることを発表しました」

一般の方々はもとより、本誌のおもな読者である生物工学会会員の皆さんですら、この報道内容に対して多くの疑問を持たないと思う。しかし正式な授賞理由は、この報道とは少し異なっている。授賞理由は、“for the discovery that mature cells can be reprogrammed to become pluripotent”(分化後の成熟細胞であっても多分化能細胞へ再プログラムすることができることの発見)である。「再生医療の実現につながるiPS細胞」は、応用面での可能性について言及しているに過ぎず、正式な授賞理由と若干のかけ離れがある。しかし新聞報道の読者である一般の人に、「成熟細胞」や「多分化能」といった馴染みの薄い生物学の専門用語を用いたところで、理解を得られないであろう。「それ何に役立つのですか?」という質問が飛んでくるに違いない。「再生医療の実現につながるiPS細胞」は、確かに分かりやすい説明である。

天然資源の少ない日本は、「科学技術創造立国」を目指さなくてはならない。このことに疑問を挟む余地はない。ところでその「科学技術」とは、いったい何なのだろうか? 周囲の何人かに「科学技術とは、技術なのか?」と尋ねてみると、多くの場合「技術ですよ」と返ってくる。英語のtechnologyの日本語訳を科学技術としている辞書もある。一方、私の所属する大学は「先端科学技術大学院大学」であるが、その「科学技術」の英語訳は“science and technology”である。これは直訳すると、「科学と技術」になる。「科学技術」に対するイメージが、日本語と英語で微妙に異なっている。

そのつもりで調べてみると、「科学・技術」と中黒を入れるべきだとの議論もあり、「中黒問題」と言うらしい。しかし、科学と技術は不可分な側面もあるので中黒で区切るのにも、私には違和感がある。学術会議会長を務められた金澤一郎先生は、中黒肯定派である。「科学技術」と書くと、技術が主役で、科学が修飾語になることを懸念する有識者の一人である。サイエンスライターの元村有紀子氏は、マスコミを中心とする科学報道の視点が「役に立つ」に傾きがちで、それが国民や政策決定者の意識に影響を与えている可能性があるとも指摘している。昨年のノーベル賞報道にも通じるコメントである。「役に立たない」を理由に、基礎科学が切り捨てられては、科学技術創造立国など実現できる訳がない。

こんな議論を、かつてしたことを思い出した。進路に悩んでいた高校生のころに、工学と理学の違いについて青臭い議論を仲間と交わしたことである。その当時の理学部進学者は、ほとんどみな博士後期課程へ進学した。しかし聞くところによると最近では、理学部でも博士後期課程進学者が減り、就職希望者が多数なのだそうである。「科学が修飾(就職)?」とは、ダジャレのようだが、これも中黒問題の影響であろうか?

簡単には結論が出そうにない。科学と技術、そのどちらもが大切で、その両者は微妙に対立している側面もありつつも、またオーバーラップもしている。そんな背景が、この問題を複雑にしている。

「科学か、技術か」の二元論ではなく、それぞれの科学者、技術者、そして研究テーマに、比率こそ異なっていても「科学」と「技術」の両方が混在しているはずである。まさに、Science and Technologyなのである。かつては学生達に、「何に役立つか考えましょう」と指導してきた。しかしこれからは、「どこがサイエンスで、どこがテクノロジーなのか考えましょう」と指導するつもりである。「何かに役立てたい気持ち」、そして「役立たなくても分かりたい気持ち」、そのどちらも大切に育めないだろうか? それはたとえば、就職活動が、うまくいっても、うまくいかなくても、充実していたと満足できる学生生活をおくって欲しいと思う気持ちに近い。

「成熟」と「多分化能」の両立は困難である。しかし、そこに価値を見いだしたい。

著者紹介

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 26 8月 2013

第65回日本生物工学会大会の事前参加申込みの受付を終了いたしました。多数のお申込みありがとうございました。

8月30日17時の時点で参加費の入金確認がとれた方は、9月4日(水)以降、講演要旨集のPDF版をダウンロードしてご利用いただくことができます。⇒講演要旨PDFの利用方法について

新着情報

Published by 学会事務局 on 21 8月 2013

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i. の企画特集『バイオ最前線』欄に編集協力をし、毎月第3水曜日に記事を掲載しております。2013年8月21日付で、第39回「一酸化窒素で酵母が元気に」 (267KB)が掲載されました。

⇒過去に掲載された記事一覧はこちら

※当サイトでは、Fuji Sankei Business i.のご厚意により該当記事のPDFを公開しております。

►生物工学会誌Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 06 8月 2013

盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。 ⇒開催報告はこちら ⇒活動報告

日本生物工学会では、第4回 生物工学産学技術研究会を2013年12月7日(土)に開催いたします。産業界ならではの「ものづくり」の実用化技術等をご講演いただきますので、多数のご参加をお待ち申し上げます。

第4回生物工学産学技術研究会は、同日9:00~17:24に開催される第20回日本生物工学会九州支部佐賀大会のプログラムとして開催いたしますので、

第4回生物工学産学技術研究会に参加いただくには九州支部佐賀大会への参加が必要となります。 参加される方は、当日生物工学産学技術研究会の講演会場前受付にて名前と所属をご記帳ください。

九州支部佐賀大会のプログラムは

九州支部HP でご確認ください。

日時 2013年12月7日(土)13:20~15:50 場所 佐賀大学 農学部1号館 A会場(農学部大講義室)アクセスマップ 参加費 九州支部佐賀大会参加費: 一般2,000円、学生1,000円(税込、講演要旨集代を含む) ミキサー: 12月7日(土)17:30~19:00

講演プログラム 13:20~13:25 倉橋 修 (副会長) 13:25~14:10 食酢の醸造法と課題~代謝工学による酢酸菌アセトイン生成系の解析~ 佐古田 久雄 (マルカン酢株式会社 研究所主任研究員) 食酢生産には江戸時代に考案された多くの醸造技術が生かされている。酢の生産技術の進歩に伴って、代表的な和食「すし」は日本の食文化として定着した。米酢等の醸造酢には、香気成分アセトインが少量含まれ、品質設計における重要な課題とされてきた。我々は、酢酸菌Ga.europaeus におけるピリミジン生合成に関与する遺伝子pyrE を選抜マーカーとした遺伝子破壊系を構築し、アセトイン生成系の解析を行った。酢の歴史的背景と伝統的な酢造りとともに、代謝工学による異臭成分の低減技術を紹介する。

14:10~14:55 バイオプロセス工学の立場から見た発酵工業の変遷 小山 洋介 (味の素株式会社 イノベーション研究所 基盤技術研究所長) 1956年に発見されたグルタミン酸発酵菌を活用したアミノ酸発酵産業はそのグローバル化と共に拡大し、現在では400万トン/年の生産規模に達しています。その技術の根幹としてバイオテクノロジーを駆使した微生物の育種にスポットライトが当てられがちですが、その産業拡大を支えたバイオプロセス工学の立場からその変遷を紹介させていただきます。特に演者の携わったバイオリアクター、発酵制御技術、アミノ酸発酵菌種転換、原料ポートフォリオ、バイオリファイナリーへの展開について国内外の工場運営の観点を交えて紹介させていただきます。

14:55~15:05 休憩 15:05~15:50 むぎ焼酎「いいちこ」の発想と技術 下田 雅彦 (三和酒類株式会社 専務取締役) 1979年発売以来、むぎ焼酎「いいちこ」について多くの技術課題に取り組んできた。その中で実用化した技術のきっかけとなった発想を4つに分類して紹介する。即ち、1.先行技術改善型、2.経験・知識集約型、3.論理積み上げ型、4.発想飛躍型である。これは日々頭を悩まし続けてきた結果このように解釈できるとまとめたものであり、重要なことは4つの発想法を意識的にバランスよく活用することと考えている。

►産学連携活動Topへ

学会行事

Published by 支部:九州 on 06 8月 2013

第20回日本生物工学会九州支部佐賀大会を佐賀大学にて下記の要領で開催します。今回は、第4回生物工学産学技術研究会 を九州支部佐賀大会のプログラムとして開催しますので、ふるってご参加ください。

日時

2013年12月7日(土)9:00~17:24

場所

佐賀大学 農学部1号館(本庄キャンパス:佐賀市本庄町1)アクセス

プログラム

【一般講演 】⇒プログラム詳細 9:00~11:48,16:00~17:24 A会場(大講義室)

9:00~11:36,16:00~17:24 B会場(第3番教室)

9:00~11:48,16:00~17:12 C会場(第5番教室)

【学生賞】 ⇒ プログラム詳細

9:00~11:30,16:00~17:15 D会場(大学院101教室)

【第4回生物工学産学技術研究会】 ⇒詳しくはこちら

食酢の醸造法と課題~代謝工学による酢酸菌アセトイン生成系の解析~

バイオプロセス工学の立場から見た発酵工業の変遷

むぎ焼酎「いいちこ」の発想と技術

【ミキサー】 17:45~19:30 佐賀大学かささぎホール(参加費無料)【評議員会】 12:00~13:00 学部運営会議室

参加申込み締切

2013年9月28日(土)必着

講演要旨締切日

2013年10月26日(土)必着

申込み先

佐賀大学農学部生命機能科学科 日本生物工学会九州支部佐賀大会実行委員会

参加費

一般2,000円、学生1,000円(税込、講演要旨集代を含む)

問合せ先

佐賀大学農学部生命機能科学科

<演題募集>

講演の申込み受付は終了しました。多数のお申し込みありがとうございました。

講演申込み要領

九州支部以外の会員からの申し込みも歓迎します。なお、送信時の件名は「第20回支部大会/発信者名」としてください。 受信後、確認のメールをお送りします。また、講演要旨集執筆要領をお送りします。

講演題名

発表者:氏名(ふりがな)、(所属略称)、連名の場合は講演者に○印

連絡先:郵便番号、住所、所属、氏名、電話、Fax、E-mailアドレス

学生賞審査希望の有無

【学生賞】

(注)一般講演は一人一題のみで、複数の講演はできません。また、すべての講演は液晶プロジェクターを用いて行う予定です。PCは講演者ご自身でご持参ください。

講演要旨作成要領

⇒要旨作成用テンプレートはこちら

►九州支部Topへ

学会行事

Published by 支部:東日本 on 31 7月 2013

日本生物工学会東日本支部 第8回 学生発表討論会

(公 社)日本生物工学会東日本支部 主催

日時

2013年11月8日(金)13時~11月9日(土)13時

場所

八王子セミナーハウス (東京都八王子市下柚木1987-1)

開催趣旨

「研究室から飛び出よう!」

~日本生物工学会東日本支部 第8回学生発表討論会のご案内~

「自分の研究の進め方って、企業の人から見たらどうなんだろう?」

学生の皆さん、このような疑問を、社会人に直接ぶつけてみませんか? 就職や進学を考えている皆さんの研究内容の発表を通じて、バイオ関連の様々な分野で活躍する先輩方がアドバイスをしてくださいます。

研究発表といっても、学会のようなまとまったデータは必要ありません。もちろん、学会で発表した内容そのままを持ってきても構いませんし、まだ途中の段階でも、うまくいっていなくて滞っているようなものでも歓迎します。むしろ、そのようなうまくいっていない時にどう考えたらよいか、研究室の外に出ればヒントが見つかるかもしれません。

夕食後には、社会人との自由討論会も企画しています。企業の研究ってどういうもの? 社会人になって必要とされる能力は? のような、皆さんの将来に関する疑問など、研究室ではなかなか聞けないことを質問するチャンスです。

学生の皆さんの参加をお待ちしております。

社会人、大学教員の皆様 の参加も、もちろん歓迎いたします。近頃の学生に一言いいたい という方、奮ってご参加ください。

内容についての詳細 は、以下のURLより、生物工学会誌2010年第88巻第1号のBranch Spirit欄に掲載しました記事をご覧ください。https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/8801_branch_spirit.pdf

募集人数

学生・一般合わせて 35名

内容

プログラム予定

11月8日(金)

13:00

受付

13:20

基調講演「二重らせんに魅せられた40年」 14:00

研究発表会(1)

17:30

休憩

18:00

夕食

19:30

自由討論会

11月9日(土)

8:00

朝食

9:00

モーニングプレゼンテーション 9:30

研究発表会(2)

12:00

昼食

13:00

解散

本セミナーは、三つのプログラムから構成されます。

<研究発表会> 参加学生全員に、自分の研究内容について発表していただきます。一度学会で発表したものや、まだデータが出ていないもの、全然うまくいっていないものでも構いません。発表時間はご自分の内容に合わせ、 7分間・10分間のどちらかから選択して申込み時にご申請ください。 研究室外の人にも実験の背景や目的、進捗状況などをわかりやすく説明すること を心掛けて、スライドを用意してください。(PCはこちらでも用意いたしますが、持参等については申込後に確認します。)

<自由討論会> 企業や研究所などで社会人として研究・開発に携わっている先輩方と、学生時代や現在の経験談、企業で必要とされる能力や研究の心得など様々なことについて、緊密かつ自由に語り合います。ふだんなかなか知ることのできない、企業人や大学教員の経験や知識に触れるチャンスです。

<基調講演、モーニングプレゼンテーション> 本セミナーでは、将来生物工学分野での活躍を目指す皆さんへのエールとして、生物工学分野で活躍されている大先輩に、ご自身の研究歴やご経験をお話しいただいています。また、生物工学学生優秀賞(飛翔賞) の創設に伴い設けられた、東日本支部の学生優秀賞(東日本支部長賞)受賞者による講演を予定しています。

参加申込

10月9日(水) までに、1) 氏名、2) 性別(部屋割りに必要)、3) 一般会員/大学教員/学生会員/学生非会員の別、4) 所属、5)連絡先住所、TEL、E-mail、6) 発表時間の希望(7分間・10分間のどちらか)を記入の上、件名を「第8回学生発表討論会申込」として、下記申込先にE-mailにてお申し込みください。プログラム作成のため、学生の方には、参加申込締切後に簡単な要旨(500字程度)を作成して頂きますのであらかじめご承知おきください(要旨〆切は10月23日を予定)。

参加費

参加費の支払は、当日受付時にお願いいたします。

申込先

日本生物工学会東日本支部 第8回学生発表討論会

►東日本支部Topへ

学会行事

Published by 支部:北日本 on 29 7月 2013

【主催】 日本生物工学会北日本支部 【共催】 日本農芸化学会北海道支部、北海道バイオ産業振興協会(HOBIA)、化学工学会北海道支部日時 : 2013年9月27日(金)13:30~17:20

場所: 函館市産学官交流プラザ 1Fオープンスペース

【プログラム】

13:30-13:40 開会の辞………支部長(北見工業大学工学部)堀内 淳一

13:40-14:40 鯨類の多様性と進化戦略に学ぶ加藤 秀弘

14:40-15:25 食品の微生物制御ー安全でおいしい食品を提供するためにはー宮崎 俊一

15:40-16:25 深海底熱水活動域に優占する微生物群の生態と特異生理機能中川 聡

16:25-17:10 深海調査と深海微生物資源利活用への試み小西 正朗

17:10-17:20 閉会の辞……副支部長(東北大学大学院工学研究科)中山 亨

参加費: 日本生物工学会員および共催学会員 無料、会員外 1,000円、学生 無料

懇親会: シンポジウム終了後、懇親会を開催いたします。懇親会費 5,000円

参加申込: 9月20日(金)までに1) 氏名、2) 所属、3) 連絡先、4) 会員・会員外・学生の別、5) 懇親会参加希望の有無をお知らせください。

申込方法 :

メールでの申込み先

►北日本支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 27 7月 2013

生物工学会誌7月号(7月25日発行)のページ番号の表記に誤りがありました。深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。なお、PDF版には正しいページ番号が記載されております。

巻頭言“随縁随意” 特 集 日本から発信するエネルギー革新省エネ型炭素固定とe-バイオの融合 続・生物工学基礎講座―バイオよもやま話― バイオミディア Branch Spirit Fuji Sankei Business i… (305) →(405) 科学者が知っておきたいビジュアルデザインの心得4 Germination (311) →(411) バイオインフォメーション……(312) →(412) 2013年度研究部会会員募集……(314) →(414) 本部だより……(318) →(418) 支部だより……(319) →(419) 事務局より……(321) →(421) 大会プログラム(別冊)

⇒生物工学会誌Topへ

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 26 7月 2013

学会誌(Journal of Bioscience and Bioengineering / 生物工学会誌)の7月号は、大会プログラム(別冊)同送のため、発送が遅れております。7月31日(水)発送予定ですので会誌がお手許に届くまで今しばらくお待ちください。

新着情報

Published by 学会事務局 on 26 7月 2013

生物工学会誌 第91巻 第7号石埜 正穂

ノーベル賞を受賞した山中伸弥教授の一連のiPS細胞研究の成果に関して、最近、一定効果の期待できる特許が登録されはじめている。だがここに至るまで、京都大学iPS細胞研究所では、専門家によるフォローに恵まれながらも、知財確保のために多大な苦労を費やしてきた。実際、大学などにおけるバイオ医学分野の基礎・先端研究成果の有効な権利化には課題が多く、困難を伴うのが常である。

こういった中で、米国のホワイトヘッド研究所は、「外来性に導入された、少なくとも一つの制御配列に動作可能に連結されたOct4タンパク質コード核酸を含む単離された初代細胞を含む組成物」というクレームを有する特許の登録に米国で成功している(US8071369)。同研究所が、このような、iPS細胞の標準的作製法のいわば中間産物を対象としかねない権利(解釈次第ではあるが)を成立させ得たのは、Oct4がES細胞の樹立を促進できることをいち早く示した同研究所のイエーニッシュ博士らの成果に着目し、きわめて初期の段階で特許出願を行い、しかもそれをうまく生かしたからである。これは、基礎・先端的研究の現場に密着した知財面でのフォローの重要さを物語っている(因みに当該出願は、日本の現在の大学発知財の支援環境では、無用な「スクリーニング発明」と断じられて日の目を見ずに終わりかねない類のものである)。

イノベーションの創出においては、自由な発想の基礎研究から出てくる知財の種をいかにうまく掬い上げるかが肝要となる。残念ながら、大学の研究現場における知財の作り込みには課題がある。企業と大学が基礎研究段階から共同で研究を進めるようなプロジェクトも走っているが、出口を意識するほど目的が具体化されイノベーションから遠ざかる側面もあって難しい。いずれにしても、イノベーティブな技術であればあるほど、実用化に際して制度・インフラの改革が要求される。したがって大学は、その役割として、知財にビジネスモデルも加えた新しい価値を自ら率先して世の中に提案していく必要がある。 医療分野であれば、医学研究者の見識を存分に生かしつつ、治療や診断の将来像の観点から、来るべき医療環境の革新に照準を合わせた特許を作り込みたいところである。

そう考えたとき、もっとも根源的な課題は、大学の研究者の大多数が、知財の視点を欠いたまま研究を遂行している現状にあるように思う。そもそも論文を書くとき、「成果が出ました。では論文を書きましょう。」ということにはならない。実際には、成果に至る最初の知見(きっかけ)を得てからも、仮説をたててストーリーを頭に描きながらその後の検証的研究を進めて論文を作り上げている。特許においても同様で、「発明が出ました。では特許を書きましょう。」というものではなく、効果的な特許の構築に向けた研究戦略が必要である。社会が大学の研究成果の知財化を求める以上、大学研究者が論文作成に必要なプロセスにしか精通していないのでは理に適わない。

つまり、知財管理体制の強化も重要だが、研究者自身の知財に関する知識・意識の向上こそ、イノベーション創出に必須ではないだろうか。そのためにまず欠かせないのは、裾野の広い知財教育の浸透であると思う。

教育とは地道な作業であり、忍耐が必要である。大きな予算をともなう短期的なプロジェクトは、時に起爆剤となることはあっても、ある意味箱モノに共通した危うさがあり、教育がこれに依存するのは適切でない。医療イノベーションの創出のためには、長期的な視野に立った知財教育を戦略的に構築する必要がある。

著者紹介 札幌医科大学(教授)、医学系大学産学連携ネットワーク協議会(運営委員長)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 22 7月 2013

会期: 2013年9月1日(日)~3日(火)

会場: 名古屋大学 ES総合館1階プログラム概要 : ⇒詳しくはこちら ⇒印刷用ポスター

趣旨: 主な講演者:

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 19 7月 2013

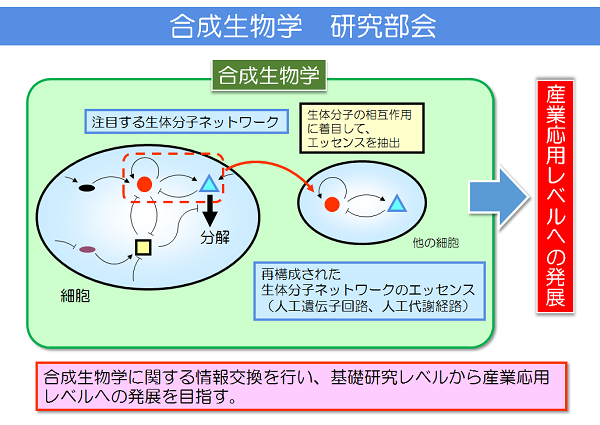

合成生物学研究部会代表花井 泰三

近年、米国を中心に、生体分子ネットワークを「眺めて解析する生物学」から、「創って解析する・利用する生物学」を目指し、合成生物学という研究が行われています。この学問領域を発展させた先には、生物を利用した物質生産プロセスのみならず、多くの産業応用分野に大きなインパク卜があると考えられています。

本研究部会では、本分野に関連する研究者・技術者の情報交換およびシンポジウム開催などを通じて、本分野を活性化することを目的としております。本分野にご興味のある多くの皆様のご参加を、心よりお待ちしております。

⇒過去の研究部会一覧はこちら

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 18 7月 2013

第5回若手研究シンポジウム

総括:

「セルプロセッシング計測評価研究部会主催・第5回若手研究シンポジウム」が2013年7 月14日(13:00~16:00)シーガイアコンベンションセンター(宮崎)で開催されました。共催させて頂いた「生物工学若手研究者の集い(若手会)」実行委員の皆様に厚く御礼申し上げます。

今年は、博士課程学生6名の候補者を含む15名の若手研究者が集い、「動物細胞培養」を一つのキーワードとした研究発表と活発な討論を行いました。今年も大変優れた研究成果が発表されました。特に今年度は質疑の時間を10分と例年より長くとることができ、非常に活発で深い議論が繰り広げられました。若手会と共催することで、若手会では広い分野の研究者とワイワイ交流し、自分の専門を分かりやすく説明する勉強にもなり、さらに本シンポジウムで、自分の専門を深める大きなきっかけになったのではないかと思います。

本年度は大変レベルが高くて僅差でしたが、厳正な審査の結果、下記の2名がYoung Researcher's Award(研究奨励賞)に選ばれました。

H25(2013)年度 Young Researcher's Award(研究奨励賞)受賞者:

曽宮 正晴 さん

中林 秀人 さん

本シンポジウムに参加された若手研究者の方々の今後のさらなるご発展を祈念しております。

⇒セルプロセッシング計測評価研究部会Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 17 7月 2013

2013年7月12日(金)、味の素株式会社 川崎事業所にて第3回生物工学産学技術研究会 が開催されました。

昨年7月の第1回、本年3月の第2回に引き続き、今回の生物工学産学技術研究会も産・学・学生の多数の参加者を得て盛会のうちに終了しました。

第4回生物工学産学技術研究会は、2013年12月7日(土)に第20回日本生物工学会九州支部佐賀大会(於:佐賀大学)の中のプログラムとして開催予定です。次回も各界で活躍する講師陣を迎えて開催いたしますので是非ご参加下さい。

倉橋副会長の挨拶

講演を熱心に聞き入る参加者

講師と会場との熱心な質疑応答

双方向のコミュニケーションが

新着情報

Published by 学会事務局 on 17 7月 2013

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i. の企画特集『バイオ最前線』欄に編集協力をし、毎月第3水曜日に記事を掲載しております。2013年7月17日付で、第38回「システム代謝工学が開く藻類細胞工場への道」 (214KB)が掲載されました。

⇒過去に掲載された記事一覧はこちら

※当サイトでは、Fuji Sankei Business i.のご厚意により該当記事のPDFを公開しております。

►生物工学会誌Topへ

新着情報

Published by 若手会 on 12 7月 2013

盛会のうち終了しました。多数のご参加ありがとうございました。

日時: 2013年9月19日(木)18:30~20:30場所: 広島国際会議場 地下2階 F会場(ラン)会費: 事前登録一般3,000円、学生2,000円、当日受付一般4,000円、学生2,500円定員: 100名 ※当会の参加に年齢制限はございません。皆様どうぞご参加下さい。参加申込: 8月30日(金) 9月9日(月)まで に、氏名、一般/学生の別、所属、連絡先(E-mailアドレス・電話番号)をご記入の上、申し込みフォームよりお申し込み下さい。折り返し確認メールをお送りいたします。

申込先: 日本生物工学会 若手会2013

►若手会Topへ

学会行事 ,若手会

Published by 支部:九州 on 11 7月 2013

毎年恒例の九州支部主催の市民フォーラムを、今年度は下記の通り中国・四川大学で開催致します。

盛会のうち終了しました。多数のご参加ありがとうございました。 ⇒当日の様子はこちら

開催日: 2013年11月2日(土)場所: 四川大学 望江キャンパス基礎教学楼C 座102プログラム: 「四川省農村環境保護システムと管理」 陳 維果 (四川省環境保護庁農村環境保護処長)・湯 岳琴 (四川大学教授)

「廃棄物系バイオマスのメタン発酵によるおおき循環センターくるるん」 木田 建次 (四川大学教授)「メタン発酵消化液の肥料利用技術」 田中 宗浩 (佐賀大学准教授)「山鹿バイオマスセンターにおける家畜糞尿の堆肥化とエネルギー化」 田中 章浩 (九州沖縄農業研究センター 畜産草地研究領域 上席研究員)「産業廃棄物の総合利活用システムにより構築した生命(バイオ)の森」 持永 義孝 (九州産廃株式会社 取締役統括本部長)「都市生ごみのエタノール・メタン発酵二段発酵によるエタノール生産」 鐘亜鈴 (亜連科技公司会長)「竹からの濃硫酸糖化法による輸送燃料用エタノール製造試験」 岡山 千加志 (JNC株式会社 研究開発本部長)

主催: 日本生物工学会九州支部 共催: 四川大学・熊本大学問合せ先:

►九州支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 04 7月 2013

バイオインターフェイス研究部会代表堀 克敏

⇒研究概要図

本部会ではこれまでのバイオインターフェイス研究の成果をさらに上位の段階へ発展させるという観点から“より細胞の表層に近い機能をもつバイオインターフェイスのデザイン” を目的とし、これらの機能制御された生物界面を利用した新しい分子デバイスや、人工細胞の創生技術への応用をめざします。本部会では細胞表層の基礎的研究を行っている研究者から、細胞表層を改変、設計する生物工学分野の研究者、生物機能を組み込んだ人工界面やデバイスの創生に取り組むナノバイオテクノロジー分野の研究者など、幅広い分野からの参加を期待しております。

委員 堀 克敏 (名大・工) 民谷 栄一(阪大・工) 神谷 典穂(九大・工) 植田 充美(京大・農) 高木 昌宏(北陸先端大・マテリアル) 近藤 昭彦(神戸大・工) 本多 裕之(名大・工) 田丸 浩(三重大・生物資源) 跡見 晴幸(京大・工) 大河内 美奈(東工大・理工) 三宅 淳(阪大・国際医工情報センター) 中西 周次(阪大・太陽エネ化) 中村 史(産総研) 藤田 聡史(産総研) 吉野 知子(農工大) 山口 哲志(東大・先端研) 座古 保(愛媛大・理工) 田中 祐圭(東工大・理工) 梅津光央(東北大・工)

これまでの活動

問合せ先 名古屋大学大学院工学研究科化学・生物工学専攻E-mail

⇒研究部会TOPへ

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 25 6月 2013

就任挨拶 生物工学功績賞 生物工学奨励賞(斎藤賞) 特集 新しい資源の創出に向かって―合成生物工学の隆起― 続・生物工学基礎講座―バイオよもやま話― バイオミディア Germination 支部長および支部組織紹介と活動方針 Branch Spirit Fuji Sankei Business i …( 359 ) 科学者が知っておきたいビジュアルデザインの心得3 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering …( 364 )バイオインフォメーション…( 365 ) 支部だより…( 367 ) カレンダー…( 368 ) ⇒生物工学会誌Topへ

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 20 6月 2013

2013年6月19日、トムソン・ロイター(Thomson Reuter)社が、学術誌評価分析データベース“Journal Citation Reports”(JCR)の2012年版をリリースしました。Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) のインパクトファクター値(IF)は、1.737でした。過去最高となった2011年の1.793からやや下がりましたが、2007年より1.7以上を維持しています。

JBBの国際的な知名度があがり、海外からの投稿が増える中、投稿倫理に関わる問題も増えていますが、英文誌編集委員会では、日々迅速かつ厳正な審査を続けています。

今後とも、JBBへの投稿、査読および引用などご協力をよろしくお願いいたします。

新着情報

Published by 学会事務局 on 20 6月 2013

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i .の企画特集『バイオ最前線』欄に編集協力をし、毎月第3水曜日に記事を掲載しております。2013年6月19日付で、第37回「バイオ技術でアスベスト検査 世界初の迅速キット」 (232KB)が掲載されました。

⇒過去に掲載された記事一覧はこちら

※当サイトでは、Fuji Sankei Business i.のご厚意により該当記事のPDFを公開しております。

►生物工学会誌Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 18 6月 2013

*はCorresponding authorを示す。 所属は論文掲載時のもの

►生物工学論文賞Topへ

学会賞

Published by 学会事務局 on 17 6月 2013

新会長を拝命して

昨年(2012年)、原島 俊前会長の指揮の下、学会創立90周年記念事業が成功裏に終わりました。90周年を迎えられたのは、ひとえに先達の弛まぬ努力のおかげであると思います。本事業の終了報告については学会のHPに掲載されています(https://www.sbj.or.jp/about/about_90th_anniversary_message.html )。ここでは、まずは100周年に向けて確固とした礎を築いていくために、90周年記念事業の中で興味深いものを振り返り、100周年への俯瞰的行動目標を述べたいと思います。

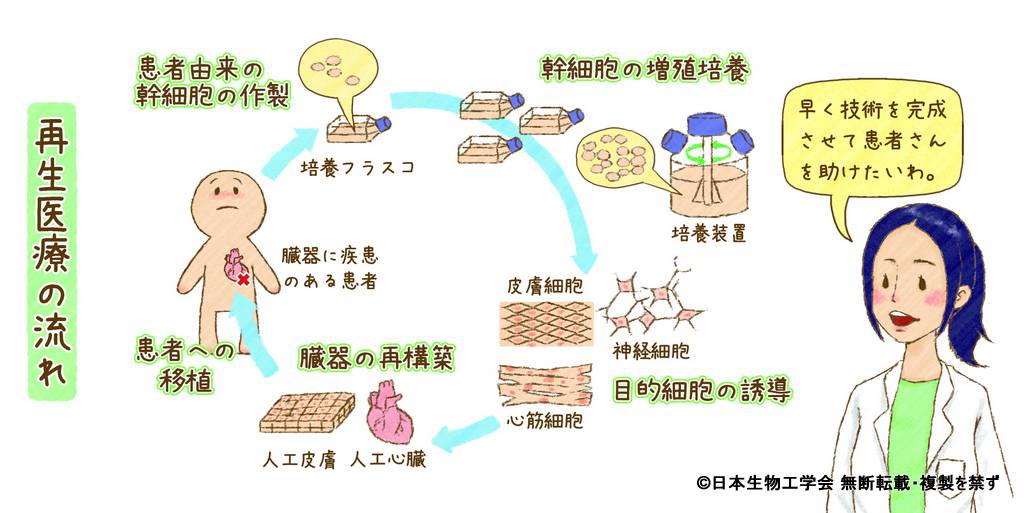

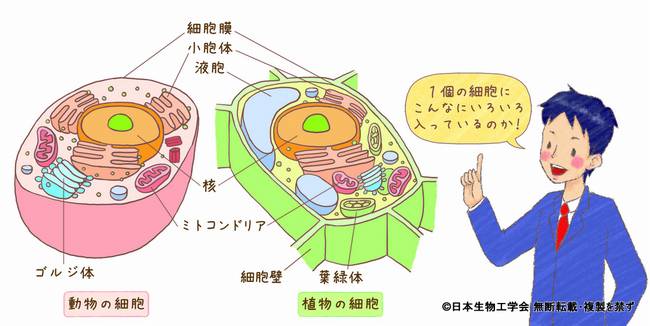

さまざまな90周年事業の中で、記念出版の一つである『ひらく、ひらく「バイオの世界」―14歳からの生物工学入門』は全国のスーパーサイエンスハイスクールおよび県庁所在地の県立図書館などに寄贈され、公益法人として一つのエポックとなりました。残りの事業、特に継続事業のための基金を有効活用することは本会の一層の充実と発展、会員の学術活動に貢献するために重要です。たとえば、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)は、大学院博士後期課程(あるいは同等な課程)に進学(予定)の学生会員の中から、各支部から推薦された優秀な大学院生に与えられるもので、100周年までに50–60名の受賞者が生まれます。彼らが学生会員の中核として学会を牽引し、さらに博士号取得後、若手正会員として活躍す ることが大いに期待されます。ホットな若手が各会員層と交流し、更なる活性化の一因となることを願っています。このように、今後10年間は90周年記念事業計画が続いていきます。

また、新たなスタートの際、まずは本会が置かれている状態を俯瞰し、足元を見据えた行動目標が必須と思われます。たとえば、日本は世界に例を見ない人口の減少と高齢化が始まっています。2012年では60歳以上で働いている人(就業者数)の全就業者に占める割合は約5人に1人となりました。一方、若い世代の働き手の割合が2007年ごろから減っており、今後はこの減少率がさらに高まる見通しです。中でも15–29歳の若手はこの10年間で約25%減少しました。シニア層の活用は日本経済の活性化や再生のために重要な課題ですが、65歳を過ぎると多くのシニアが引退します。すなわち、日本の就業者数の減少はもはや避けられません。本会の正会員数もこれに呼応するように2007年の約2500名から漸減しており、他の学会でも同様の傾向が見受けられます。一方、学生会員数は年次大会前後の入退会のサイクルがあるものの増加傾向にあります。これは学会の事業活動収入の内、大きな割合を占める会費収入に大きな影響を与えます。また、他の収入である英文誌出版補助金などもいつまでも継続する保証はないことも直視すべきです。会員データベースを詳細に分析し、対策を練る必要があります。

飯島信司元会長の執行部のご尽力で本会は2011年4月1日、公益社団法人に移行しました。これは、公益法人制度改革に関連する法令(2008年12月1日施行)に対応したものです。公益社団法人として満たすべき主たる要件は、公益目的事業比率が全支出の50%以上であることです。本会の場合、公益目的事業とは学術及び科学技術の振興を目的とする事業で、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与すべきものですが、要は、受益の機会が一般に開かれているかどうかを基本としています。この2年間の本会の事業を精査し、学会として社会にどのように貢献しているのか検証するとともに、広く社会や産業界での足場を強化するよい機会としたいと願っています。その意味で、前述した90周年事業の記念出版は中山 亨理事(生物工学教育担当)はじめ関係各位のご尽力の賜物です。また、公益社団法人であることにより、個人、法人からの寄付の受入について税法上の優遇があることは、今後の学会の運営にとって大きな利点であります。いずれにせよ、今後、具体的な戦略・戦術が必要と感じています。

このような背景から、今後10年間の行動目標を以下の3つに絞りたいと思います。ぜひご意見など賜りたいと思います。

学会を維持運営するための財政基盤の確保 (財政健全化)公益目的事業の企画・明確化と寄付文化の醸成 (公益と寄付)年代・職種が異なる会員間の交流促進 (交流・連携)さらに、今期2年間の具体的な課題を立てる必要があります。これまでの執行部のさまざまな改革の基本方針と成果の上に、新たな将来設計を立てるのは必然です。たとえば、過去2年間の原島前会長の執行部(私は副会長を拝命)では、3つの運営目標、「学から産へ」「シニアから若手へ」「国内からアジアへ、そして世界へ」を設け、着実な学会発展を築いてきました。これらの運営目標も歴代の執行部の未解決課題を俯瞰し、選択しながらまとめあげたものです。今期は以下のような7つの課題に重点的に取り組みたいと考えています。

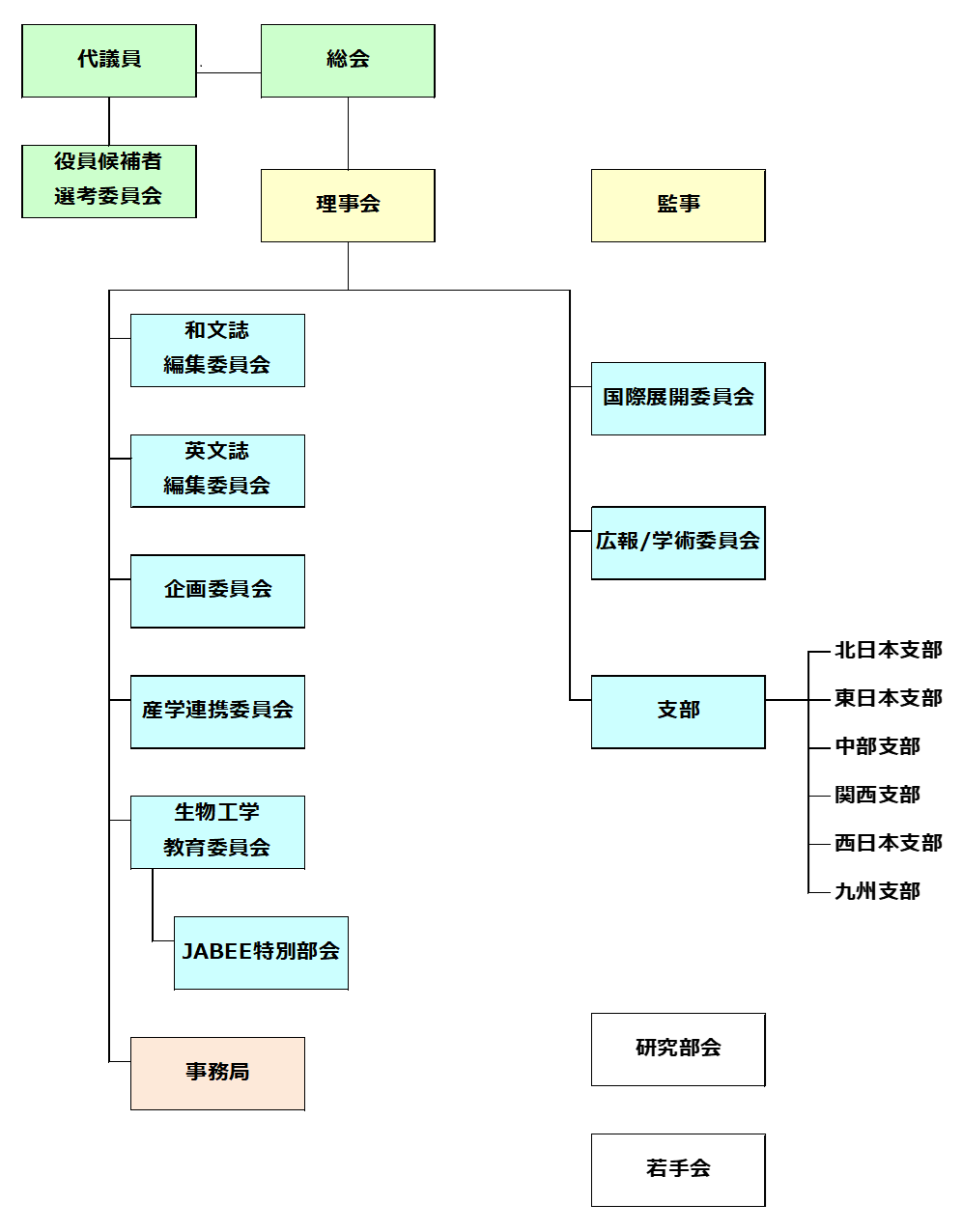

斬新な学会活動の企画 (本部と支部の連携も強化)産学連携の推進 (産と学による新たなバイオ産業創成)地域社会への貢献 (地域連携シンポジウムの企画)会員サービスと事業活動の積極的な広報 (電子情報化のさらなる推進、和文誌の充実)国際交流、国際展開の推進 (プレゼンスの向上、英文誌の充実)バイオ産業を担う学生の教育活動の推進 (産学連携などとも協力した人材教育)若手会員の学会運営への参画促進 (理事補佐制度などを活用)以上、3アクション+7テーマ(3+7) について述べてきました。このような取組みを行うために、幸いにも五味勝也(東北大学)、倉橋 修(味の素)両副会長をはじめ強力な理事の方々に就任いただきました。HPの組織図をご覧ください(https://www.sbj.or.jp/about/about_organization.html )。これは原島前会長が課題解決のために最近とりまとめたもので、歴代の執行部の改革の積み重ねの歴史を窺い知ることもできます。理事補佐制度も昨年度より開始し、「生物工学を志向する若い世代の育成」の一貫としています。また、今期は、庶務・会計を一体にした職制を新設し、各副会長の下に配置して即応・柔軟な運営ができるようにしました。さらに、各職務2人制の理事とし、職務の継続性と理事の負担軽減を見据えた組織としました。組織を動かすのは人ですが、理事職は見返りのないボランティア活動です。理事の方にも達成感と充実感を味わっていただき、かつ会員の皆様全員の共感を生むような学会運営を心がけたいと思います。会員の皆様だけでなく事務局の皆様のご協力をお願い申し上げますとともに、忌憚のないご意見ご助言をお願い申し上げます。

最後に、最近、学会とは何かを考えることが多くなりました。若い頃の学会の思い出は、さまざまな「触発」を受け、精神的充実感のような魔物に魅了されていたような気がします。個性豊かな同期・先輩・先生方に囲まれ、楽しい思い出が尽きません。学会の役割について、年代や所属する組織などによって異なる考えがあってもよいと思います。むしろその多様で異質な考えが交わり合って、新しい活力となるように願っています。ヘテロであればこそ発展が望めると思っています。また、最近はどの組織でも若手育成が叫ばれ若手に期待が集まる傾向でそれは大切なことですが、シニアもミドルも人材育成という使命だけにとらわれず、自らも高揚できるようにもっとがんばってもらいたい!若い人にはない経験という熟練の技をぜひ若手と交流しながら伝え、互いに異質であってもいろいろな夢を描いていってほしい。そのような出会いの環境を提供するのが執行部の役割のひとつとも思っています。杯を交わし合い、ヘテロな人たちが自由に発言し意見交換できるすばらしい学会を目指していきたいと願っています。

2013年6月

►会長挨拶Topへ

学会について

Published by 学会事務局 on 17 6月 2013

2013年5月25日に受賞候補者選考委員会が開催され、公正かつ慎重な審議の結果、本年度の受賞者が決定しました。 第65回日本生物工学会大会 期間中に授賞式・受賞講演が行われますので是非ご参加ください。

授賞式・受賞講演 日時: 2013年9月18日(月)9:30~ 会場: 広島国際会議場(広島市中区中島町1-5) A会場(フェニックス) ⇒プログラム(午前の部 ・午後の部 )

第32回生物工学賞 大竹 久夫(大阪大学)「リンのバイオテクノロジーに関する先導的研究」

第7回生物工学功績賞 高木 昌宏(北陸先端科学技術大学院大学)「バイオマテリアルの構造機能相関及び相互作用に関する研究」

第7回生物工学功労賞 原 昌道(菊正宗酒造記念館)「醸造科学・技術の進歩発展と学会事業運営への貢献」

第46回生物工学奨励賞(江田賞) 該当者なし

第49回生物工学奨励賞(斎藤賞) 菊地 淳(理化学研究所)「安定同位体標識による生体分子混合物ならびに代謝経路解析」

第36回生物工学奨励賞(照井賞) 福田 淳二(横浜国立大学)「細胞培養マイクロデバイスの研究」

第22回生物工学技術賞 五味 恵子1 ・廣川 浩三2 ・一柳 敦1 ・荒井 あゆみ1 ・梶山 直樹1 1 キッコーマン株式会社,2 キッコーマンバイオケミファ株式会社)

第10回生物工学アジア若手賞 Yue-Qin Tang

第2回生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva賞) Sen Qiao

第21回生物工学論文賞 第2回生物工学学生優秀賞(飛翔賞) 鈴木 聡美(東北大学大学院)Tetragenococcus halophilus 由来 Aspartate:Alanine 交換輸送体(AspT)の基質による輸送の競合阻害と基質透過経路の解析」 山本 陽平(東京農工大学大学院) 曽宮 正晴(名古屋大学大学院) ティオ シャオ ティング(大阪大学大学院) 岩﨑 祐樹(広島大学大学院) 野口 拓也(九州大学大学院)

⇒学会賞のページへ

►Page Top

新着情報

Published by 支部:中部 on 14 6月 2013

2013年度 日本生物工学会中部支部例会を以下のように開催しました。酷暑のなか、100名を超える方にご参加頂きました。当日の詳細は、中部支部発行のBBChubuで報告します。

—

日時: 2013年8月2日(金) 13:00~

場所: 名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー ・ベンチャーホール(3F)

参加費: 無料

プログラム:

【基調講演】 (13:00から50分)

「リポソーム工学:技術開発と医療応用」 吉村 哲郎 (三重大学大学院工学研究科・(株) リポソーム工学研究所)【招待講演1】(14:00から40分)

「糸状菌におけるバイオマス分解酵素遺伝子群の発現制御機構」 小林 哲夫 (名古屋大学大学院生命農学研究科) 【招待講演2】(14:40から40分)

「 ゲノム情報に基づくビフィズス菌遺伝子破壊法の構築 」 鈴木 徹 (岐阜大学連合農学研究科)

若手研究者(PD、博士後期学生)による講演(各15分) 交流会: 時間: 17:30~19:00場所: 名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー・ベンチャーホール(3F)形式: 名古屋大学内レストラン「シェジロー」によるバイキング形式会費(税込): 一般4,000円、学生2,000円

申込先・連絡先: 名古屋大学大学院生命農学研究科 黒田俊一

Tel: 052-789-5227 E-mail: skuroda(atmarkを挿入して下さい)agr.nagoya-u.ac.jp

►中部支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 学会事務局 on 13 6月 2013

第65回日本生物工学会大会の事前参加申込を受付けております。大会への参加を希望されている方は、2013年8月20日(火)正午までに事前登録をお願いします。参加申込はこちらから

詳しくは大会ホームページ(https://www.sbj.or.jp/2013/ )をご参照ください。

新着情報

Published by 学会事務局 on 13 6月 2013

⇒活動報告はこちら

この度、7月14日(日曜日)に本研究部会主催のシンポジウムの開催を予定しております。

宮崎で行われる生物工学若手会 夏のセミナー2013(【日時】2013年7月13日(土)13:00~7月14日(日)12:00 、【場所】フェニックスシーガイアリゾート)に後援を頂き、同じ会場で、夏のセミナー終了後に開催されます。

本シンポジウムは、研究部会に関連する皆様のご研究において、大きな貢献をされていると思われる博士後期課程学生およびポスドク研究者の研究を奨励し、表彰の機会を設けることで、研究部会の活性化と、生物工学会を牽引する若手研究者の自覚と育成を、目指すものであります。

シンポジウム内容としては、若手の研究発表が中心であることから、本会を通じて、次世代を担う若い世代の研究者のアクティビティーを知っていただき、表彰を通じて発表する若手研究者に本研究部会や生物工学会に、愛着と帰属意識を強く持ってもらうことで、研究部会にご所属の多くの研究室の発展にも貢献できると考えております。

是非とも、参加申し込み方法(下記)をご参照の上、ご参加頂きますようお願い申し上げます。

また本シンポジウムでのご発表をいただく方々は、研究部会より「日本生物工学会セルプロセッシング計測評価研究部会Young Researcher’s Award(和名:若手研究奨励賞)」の選考対象とさせて頂きます。このため、ご研究室に該当されるような博士後期課程学生またはポスドク研究者の方がご在籍の場合には、

皆様の暖かいご支援を賜れますようお願い申し上げます。

オーガナイザー 井藤 彰(九州大学)、加藤竜司(名古屋大学)

参加申し込み方法

申し込み締切: 2013年6月14日(金)17時まで 申込み方法: 申し込み先: 九州大学大学院工学研究科化学工学部門 応募資格: 博士課程(後期)在籍者、または学位取得後3年以内のポスドク研究者で、セルプロセッシング計測評価研究部会員の直接推薦、またはセルプロセッシング計測評価研究部会員が紹介を行う者が推薦する者

⇒セルプロセッシング計測評価研究部会Topへ

学会行事

Published by 支部:関西 on 03 6月 2013

⇒開催報告はこちら

日本生物工学会関西支部では、第103回醗酵学懇話会を以下の通り開催いたします。

日時 2013年8月30日(金)13:30~18:00場所 アサヒビール(株) 吹田工場 (〒564-0071 吹田市西の庄 1-45) ⇒アクセス 講演 (13:30~15:20)「乳酸菌と酵母のコミュニケーション」 講演要旨はこちら 片倉 啓雄

「ホップのプレイソ化による苦味利用率の向上とビールの苦味質評価」 ⇒講演要旨はこちら 瀧下 誠一

見学 (15:30~16:20) アサヒビール(株) 吹田工場 懇親会 (16:30~18:00) アサヒビール(株) 吹田工場 参加費 1,000円(不課税)/学生 無料(当日会場にてお支払い下さい)懇親会会費 2,000円/学生 1,000 円(当日会場にてお支払い下さい)定員 80名(定員になりしだい締め切ります)

問い合わせ先 講演要旨 関西大学化学生命工学部 片倉 啓雄

多くの発酵食品には乳酸菌と酵母が共存し共生関係にある。彼らの共生には、一方の生産物が他方の基質になる、一方が他方の阻害物を除去(分解)する、一方が作る加水分解酵素で他方も基質を得る、一方が作る抗菌物質で他方も競合を免れるなどのパターンがあるが、何れの場合においても、両者がバラバラに存在するよりも、接着して存在する方が有利になる。

本講演では、まず、酵母との共培養によって乳酸菌の細胞外多糖の生産性を向上させた研究を紹介する。そして、この研究に端を発して、乳酸菌はその細胞表層にDnaKをはじめとする細胞内タンパク質を酵母との接着タンパク質として提示すること、乳酸菌はこれらの接着タンパク質によって、酵母だけでなく、腸管のムチンや食物繊維とも相互作用することなどを明らかにしたので、将来のプロバイオティクスへの応用の可能性を含めて紹介する。

アサヒビール株式会社 吹田工場醸造部 瀧下 誠一

ホップはビールに苦味を付与する重要な原料である。ビール醸造工程の麦汁煮沸という工程中にホップを添加すると、熱によりホップ中のフムロン等のα酸が、イソフムロン等のイソα酸に変換(イソ化)されることにより、苦味が付与される。一般的には、麦汁とホップを同一の容器で煮沸するのだが、アサヒビールではホップを麦汁とは別々に煮沸するための小容器PIE (Pre-Isomeriser & Evaporator)を開発した。これにより、省エネ・苦味利用率の向上(少ないホップ量で同等の苦味を得ることができる)が実現可能というメリットが得られた。

本設備は、アサヒビールの国内8工場中5工場に実用展開されている。本講演では、アサヒビールとドイツのミュンヘン工科大学との共同研究として、パイロットプラントスケールの醸造設備およびPIEを使用したさらなる苦味利用率の向上、またそのときのビールの苦味質の評価に取り組んだのでこれらについて紹介する。

►Page Top

⇒関西支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 30 5月 2013

In order to design a sustainable low-carbon society, Green Innovation shifting from oil-refinery to bio-refinery should be significantly important. Biorefinery is an excellent technology to produce biofuels, bio-plastics, bio-fibers, and bio-chemicals from biomass using carbon dioxide as a recyclable resource.

Bioprocess engineering is one of the most important mass-production technologies using cell factories, which can help produce various target products directly from pretreated biomass. To improve the productivity, it is essential to optimize conditions under large-scale culture. Since pre-treated biomass contains fermentation inhibitors and high-density solid biomass such as lignin, the control of fermentation process is one of the key factors for efficient fermentation.

Biorefinery Group of Kobe University led by Prof. Akihiko Kondo aims to optimize the large-scale fermentation as well as total process of biorefinery.

⇒JBBアーカイブ:Vol.107 (2009) ~最新号 ⇒JBBアーカイブ:Vol. 93(2002)~Vol. 106(2008)

Journal of Bioscience and Bioengineering

Published by 学会事務局 on 28 5月 2013

第65回日本生物工学会大会の講演申込の受付を終了いたしました。

新着情報

Published by 学会事務局 on 27 5月 2013

第65回日本生物工学会大会(2013) の一般講演(口頭発表)、およびシンポジウムの要旨登録を受付けております。

講演要旨登録受付期間: 2013年5月7日(火)~5月28日(火)正午

締切(5月28日正午)以降は、要旨を含む訂正ができません。また、終了前はアクセスが集中し申し込みできない場合がありますので、早めの申し込みをお願いします。

要旨登録をお考えで本会未入会の方は、早急にWeb上で入会の手続きを行い、下記口座へ2013年会費(正会員9,800円・学生会員5,000円)をお振り込みください。⇒入会案内はこちら

入金の確認が取れ次第、大会参加申込みに必要な会員番号をメールにてお知らせいたします。

振込先: 三菱東京UFJ銀行

シンポジウムで講演される方は、オーガナイザーの指示に従って要旨の登録、および参加申込をしてください。

⇒参加申込はこちら

⇒一般講演要旨登録はこちら

⇒シンポジウム要旨登録はこちら

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 5月 2013

巻頭言“随縁随意” 特集 生物工学分野が東日本大震災からの復興を先導する 続・生物工学基礎講座―バイオよもやま話― バイオミディア 談話室 プロジェクト・バイオ Germination Branch Spirit Fuji Sankei Business i…( 270 ) 科学者が知っておきたいビジュアルデザインの心得2 バイオインフォメーション…( 275 ) 研究部会活動報告…( 279 ) 本部だより…( 285 ) 支部だより…( 288 ) ⇒生物工学会誌Topへ

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 5月 2013

生物工学会誌 第91巻 第5号木田 建次

諸先輩の教えに従い、依頼があればほとんどお引き受けしてきました。しかし今回の執筆にあたり文才もなく浅学の私は、ご依頼を受けるべきではなかったと反省しつつ、中国での現状と日常生活も含め記載させていただきました。東アジアでの共同研究の有り様の一助になればと思っております。2 )はほぼ立ち上げることができ、研究も少しずつ始めています。現在、ベンチスケールで実証試験などを行うために、中規模実験棟(床面積1580 m2 うち約650 m2 )に機器を設置し、その立ち上げに熊大中国人ドクター2人(うち1人、現、川大ポスドク)を含む学生さん達と一緒に頑張っております。当初、なぜ大学で実証試験が必要かと思ったのですが、中国では大学でもベンチかパイロット規模での実証試験を行わないと信用されないことがわかり納得したわけです。2 と広くとても近代的に作られています。朝食は自宅で、昼食は学食で、夕食は自宅近くの食堂でとり、時々肩こり解消のためにマッサージに行きます。自宅から大学のシャトルバスで約40分かけて共同ラボのある江安キャンパスに通っており、構内が広くお陰で毎日1万歩程度歩いています。正月は成都に滞在する学生さん達がわが家に集まり、手作りの本場四川料理を味わいながら団欒しました。

著者紹介 四川大学(教授)、熊本大学名誉教授

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 16 5月 2013

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i .の企画特集『バイオ最前線』欄に編集協力をし、毎月第3水曜日に記事を掲載しております。2013年5月15日付で、第36回「人工細胞で膜タンパク質を作る、創る、調べる」 (246KB)が掲載されました。

⇒過去に掲載された記事一覧はこちら

※当サイトでは、Fuji Sankei Business i.のご厚意により該当記事のPDFを公開しております。

►生物工学会誌Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 14 5月 2013

2011年4月~2013年3月(89巻4号~91巻3号)に生物工学会誌に連載された『生物工学基礎講座-バイオよもやま話-』をまとめてホームページに掲載しました。『生物工学基礎講座-バイオよもやま話-』(89巻4号~91巻3号掲載分)はこちら

新着情報

Published by 学会事務局 on 14 5月 2013

こちらでは、生物工学会誌のシリーズ企画『生物工学基礎講座―バイオよもやま話―』(2011年4月号~2013年3月号掲載)のPDF版がご覧いただけます。

日本生物工学会の創立90周年記念事業として書籍化された『生物工学基礎講座-バイオよもやま話-』は、現在好評発売中です。⇒詳しくはこちら

►このページのTopへ

⇒続・生物工学基礎講座はこちら (第91巻 第4号(2013年4月号)~)過去号掲載記事(記事種別)一覧へ 生物工学会誌Topへ

生物工学会誌

Published by 支部:中部 on 07 5月 2013

※多くの方のご参加を受付いたしました。定員に達しましたので、新規の受付を8月3日(土)で終了いたしました。既に受付をされた方には、別途、メールで当日の集合場所・プログラムのご案内をさせて頂きますが、HPに掲載したご案内を以下にそのまま残します。

ーー

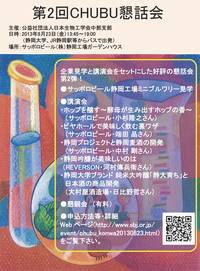

工場見学、セミナー、懇親会をセットにした中部支部産学官共同企画の第2弾です。昨年の第1回CHUBU懇話会 は、多数の方に御参加頂き、大変好評でした。今回(第2回)はサッポロビール様の御協力のもと、静岡・焼津市にあるサッポロビール静岡工場において、以下の日時・内容での開催を企画しております。なお、懇話会を満喫できるよう、JR静岡駅や静岡大学静岡キャンパスから会場への往復にはバスを準備しています。多くの学生さん、会員のみなさまの御参加をお待ちしております。

日時: 2013年8月23日(金)14:00~19:00

場所: サッポロビール静岡工場 (静岡県焼津市浜当目708-1)

【工場見学】

【講演会】

14:40-15:10 ホップを醸すから酵母が生み出すホップの香~

15:10-15:50 ビヤホールで美味しく飲む裏ワザ

15:50-16:00 静岡プロジェクトと静岡麦酒の開発

16:00-16:30 静岡吟醸が美味しいのは

16:30-17:00 静岡大学ブランド 純米大吟醸「静大育ち」と日本酒の商品開発

【懇親会】

参加費(税込): 3,000円(予定・懇親会費含む) ※参加費は現地で徴収したします。申し込み方法: 2013年7月26日(金)までにこちらの申込みフォームよりお申し込み下さい。 (定員に達しましたので新規申し込みの受付を停止しました)。

担当委員: 加藤 竜也(静岡大学)、河原崎 泰昌(静岡県立大学)⇒印刷用ポスター(1.3MB)はこちら

►中部支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 支部:東日本 on 26 4月 2013

2010年5月21日の新聞紙上に「人工生命が誕生か」という見出しが躍り、合成生物学という言葉が注目されたことは記憶に新しい。その後も特定の物質生産のための代謝経路設計は進んでいるが,細胞全体ないしは生命体そのものを設計し、合成生物学的手法で専用ゲノムを構築するには必ずしも至っていない。しかしながら生物工学の視点から考えると、設計から製作という工学的手法はなじむものであり、「ものづくり」の効率を飛躍的に高める可能性を秘めている。そこで本フォーラムでは、本分野の先端研究者、さらに企業における研究開発の最前線に携わる方に、その魅力と課題について講演を御願いし、生物工学における合成生物学の役割と今後の展望について議論したい。

主催:日本生物工学会 東日本支部

日時

2013年7月19日(金)13:30~19:40(懇親会を含む)

場所

東京農工大学小金井キャンパス 140周年記念館(エリプス) プログラム

13:30-13:40

13:40-14:20微細藻類の代謝改変によるバイオ燃料生産への挑戦

14:20-15:00最小哺乳類システム構築の試み

15:00-15:15 休憩

15:15-15:55植物からつくるプロピレン

15:55-16:35再構築型蛋白質合成系と人工細胞

16:35-17:15インフォマティクスを糸口とした合成生物工学の展開

17:15-17:25 閉会の辞…養王田正文(東京農工大学)

参加費

フォーラム: 会員(賛助会員を含む) 1,000円(不課税)、非会員 2,000円(税込)、学生 無料懇親会: 一般 3,000円(税込)、学生 1,500円(税込)申込先

こちらの申込フォーム に必要事項を記入し、お申し込みください。事前登録締切

2013年7月10日(水)

問合せ先

【東日本支部事務局】

►東日本支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 25 4月 2013

預金口座振替制度を利用されている会員様へ 平成25年会費の口座振替は2013年4月23日(火)に実施いたしました。

年会費一覧(1月~12月)

正会員 年額 9,800円 学生会員 年額 5,000円 団体会員 年額 30,000円 賛助会員 年額 1口50,000円(1口以上) 振替結果はメールか郵送にてお知らせいたします。会員サービス から会員登録情報をご確認ください。

異動届出 メールアドレス、住所、会員資格(学生会員から正会員へ移行)などに変更があれば、会員サービス から異動届出をして下さい。FAXでも受け付けますので異動届出にご記入のうえ、下記宛にお送りください。

連絡先 〒565-0871

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 4月 2013

盛況のうちに終了しました。多数のご参加ありがとうございました。 ⇒当日の様子はこちら 活動報告

日本生物工学会では、以下のように第3回生物工学産学技術研究会を開催します。産業界ならではの「ものづくり」の実用化技術等をご講演いただきますので、多数のご参加をお待ち申し上げます。

日時 場所 味の素(株)川崎事業所 51・52会議室 懇親会: 川崎事業所特別食堂(17:30~19:00) 参加費 定員 申込み締切 2013年6月21日(金) 講演プログラム 14:00~14:05 開会のあいさつ倉橋 修 (副会長) 14:05~15:05 「腸内細菌研究と商品化」 澤田 治司 (公益法人ヤクルトバイオサイエンス研究財団 理事長、 ヤクルト中央研究所の腸内細菌研究の歴史、腸内細菌の検出技術の開発、プロバイオティクスと予防医学の実践、表在性膀胱がんの再発抑止効果、乳酸菌シロタ株による大腸癌抑制効果、未熟児へのビフィズス菌ヤクルト株の投与と壊死性腸炎の発症予防、潰瘍性大腸炎に対するビフィ ズス菌ヤクルト株の投与効果、胆道癌術後感染症のシンバイオティクスによる予防効果、救命救急医療現場におけるプロバイオティクスの利用等について商品開発に繋げる開発技術を紹介する。

15:05~16:05 「培養スケールアップの経験談」 小林 準次 (エイブル (株) 開発部 技術顧問) スケールアップとは、実験室規模で得られたデータを基に工業的生産規模に移す場合に生ずる種々の問題を検討することである。発酵槽のスケールアップ理論は一般に通気攪拌条件に重きが置かれているが、実生産現場ではその条件は物理的因子の一つにすぎない。長年スケールアップの職務に携わってきた経験を元に抗生物質の生産および動物細胞培養を例に挙げ、座学では学べないその培養スケールアップを経験談として紹介する。

16:05~16:15 休憩 16:15~17:15 「ライフサイエンス系企業における分析技術-おいしさ、そして、いのちへ-」 鈴木 榮一郎 (味の素 (株) 上席理事 イノベーション研究所) “おいしさ”に関して、調味料生産に役立つ酵素や調理料用酵素の高機能化研究を紹介した上で、当社の分析技術の生い立ちに関する歴史的説明を行い、次いで“いのち”に関して、分岐鎖アミノ酸製剤LIVACTの効果を立証した酸化型アルブミン研究や米国での他社のヘパリン製剤事件での分析対応を紹介し、最後は、疾患スクリーニングサービスに資するアミノインデックス®や唾液プロテオミクス研究用途等の最先端分析技術を紹介する。

►産学連携活動Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 24 4月 2013

生物工学会誌 第91巻 第4号野村 龍太

公益財団法人実験動物中央研究所(実中研)は60年の歴史を持った民間の公益法人の医学研究所です。医療技術・医薬品の開発には医療の現場のニーズから考えた最善の動物実験システムの開発が必要です。そのために実中研は、最適な動物実験システムを実現するための最良な実験動物作出システムを構築し、世界で他にない最先端の実験動物を開発、さらに実用化することによって最終的に人類の健康に貢献することを目的として活動しています。

創立者の野村達次は、当時の実験動物の低品質が医学研究の成果に影響しては医学の発展がないと考え、恩師安東洪次教授と実中研を設立しました。実中研の歴史の2/3に近い40年はこの再現性のある実験動物作りの技術と供給システム確立に注力しました。その結果、現在の技術が確立され、世界中で使用される実験動物やシステムが生み出されました。

これらの技術を使い、実中研では安全性試験分野での世界標準を作るべく努力しています。我々は、日本のみならず、世界中の行政当局と連携して長い時間をかけて、世界に認められる仕事をしてきました。

たとえば、ポリオの生ワクチンの神経毒力の検定に使われている遺伝子改変Tg-PVR21マウスは、都立臨床研におられた野本明男教授が作られたマウスをポリオ研と実用化を目指し、その後、実中研で大量生産技術が確立されたものです。さらに、このマウス30、000匹を米国FDAに無償で供給して、従来使われていたサルとの比較試験によってその優位性を実証することができ、最終的にWHOのポリオ撲滅世界プログラムの正式検定動物に認定されました。欧州の局方ではこのマウスを使った試験法が収載され、現在では世界の主だったポリオワクチンメーカーへ供給されるようになり、アジア・アフリカを含め世界中の子供たちの命を救うことに貢献できるようになりました。ここに至るまでに25年以上かかりましたが、これこそ実中研の仕事だと考えています。

このほか、新規医薬品開発時に使用される短期がん原性試験用の遺伝子改変マウスTg-rasH2マウスも国立医薬品食品衛生研究所などと開発し、FDAなどの規制当局と60社近い製薬企業が米国の公的機関ILSI・HESIの主導のもと20年以上の検証によって、漸く世界標準になりつつあります。これを使うとがん原性試験を2年から6カ月に短縮でき、世界の医薬品や医療機器を開発する企業に大きく貢献しています。

実中研のもう一つの仕事は、世界最先端の実験動物を生み出し、動物実験システムを構築して、医薬品の開発や新たな医療技術の開発を大学・研究機関・製薬企業などと共同で行うことです。その代表的な動物が超免疫不全マウスのNOGマウスです。この動物を使った研究から新たな抗体医薬やエイズ薬などの薬が開発されていますが、さらにこのNOGマウスを改良したヒトの臓器をマウスの体内に持つ、ヒト化マウスを利用することにより、医薬品の代謝や毒性試験がヒトの環境でできるようになってきました。これにより、動物実験がよりヒトの安全性を見ることができるシステムに近づいたと言えます。

また、実中研では世界で初めての小型霊長類の一つであるコモンマーモセットの遺伝子改変の作出に成功しており、現在は、パーキンソン病やアルツハイマー病の病態モデルを作出すべく尽力中です。

2012年には山中教授がiPS細胞でノーベル賞を受賞されました。インタビューでは実用化に向けて安全性の証明が何より重要と話しておられましたが、実際に安全性の検証では、いくつものプロジェクトでNOGマウスが使われています。現在では、国立医薬品食品衛生研究所と、世界の標準試験法の確立に向けて共同研究を開始しています。一方で脊髄損傷の治療や心筋を再生させる技術の開発・実用化の研究がマーモセットを使って行われています。このように実中研の最先端実験動物は、iPS細胞を使った技術の実用化やその他の幹細胞を利用した再生医療など、医薬品開発における新たなシステムとして世界中で使われてきています。

実中研は2011年7月に川崎市の殿町地区に移転しました。その後、この地域が国際戦略総合特区に認定され、新たな技術を世界に発信していくライフサイエンス拠点に位置することになりました。世界の人々が殿町に来て研究がしたい、技術を習いたいと思う研究所になっていくことを目指してこれからも頑張っていきたいと思います。

国際戦略総合特区に魂を入れていくことこそ我々の役割だと考えます。

著者紹介 公益財団実験動物中央研究所(理事長)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 24 4月 2013

⇒生物工学会誌Topへ

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 18 4月 2013

電源設備法定点検により、学会ホームページ、および大会ホームページが以下の期間一時利用できなくなります。

サーバ停止期間: 2013年5月18日(土)13:00~19日(日)10:00 ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

新着情報

Published by 学会事務局 on 18 4月 2013

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i .の企画特集『バイオ最前線』欄に編集協力をし、毎月第3水曜日に記事を掲載しております。2013年4月17日付で、第35回「リグニンとマイクロ波が開くバイオマス化学」 (268KB)が掲載されました。

⇒過去に掲載された記事一覧はこちら

※当サイトでは、Fuji Sankei Business i.のご厚意により該当記事のPDFを公開しております。

►生物工学会誌Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 16 4月 2013

第65回日本生物工学会大会(2013)の一般講演(ポスター発表)、およびシンポジウムの要旨登録は、2013年5月7日(火)に受付を開始いたします。

講演要旨登録受付期間: 2013年5月7日(火)~5月28日(火)正午

締切(5月28日正午)以降は、要旨を含む訂正ができません。また、終了前はアクセスが集中し申し込みできない場合がありますので、早めの申し込みをお願いします。

一般講演(ポスター発表)の発表者は平成25年会費既納の本会正会員または学生会員に限ります。会員番号がない場合には、システム上、一般講演の要旨登録はできません。本会未入会の方は、事前に必ず入会手続きをお願いします。入会手続きには約1週間ほどかかります

シンポジウムの発表者はオーガナイザーの指示に従って要旨登録、および参加登録を行って下さい。

⇒詳しくは第65回日本生物工学会大会ホームページ(https://www.sbj.or.jp/2013/ )をご覧下さい。

新着情報

Published by 支部:中部 on 02 4月 2013

日本生物工学会中部支部のメールマガジンBBChubuの第3号(2013年4月号)を掲載しました。

⇒

中部支部の会員相互の交流のためのマガジンで、研究紹介、留学体験、中部地区の企業紹介、コーヒーブレイクという会員交流広場(懸賞問題付き!)もあります。

他支部の会員の方々にもお知らせいたしますので、ご覧いただき、ご意見をお送りください。懸賞問題へのご投稿もお待ち申し上げます。

中部支部 BBChubu編集担当

►中部支部Topへ

新着情報

Published by 支部:関西 on 28 3月 2013

関西支部主催行事 第103回醗酵学懇話会 ⇒開催報告 日時 2013年8月30日(金)13:30~18:00 場所 アサヒビール株式会社 吹田工場 (〒564-0071 吹田市西の庄 1-45)

第104回醗酵学懇話会 ⇒開催報告 日時 2014年2月13日(木)13:30~18:00 場所 辰馬本家酒造株式会社(〒662-8510 兵庫県西宮市建石町2番10号)

これまでの活動

⇒関西支部Topへ

支部活動

Published by 学会事務局 on 25 3月 2013

巻頭言“随縁随意” 生物工学奨励賞(照井賞) 生物工学基礎講座―バイオよもやま話― バイオミディア 生物材料インデックス Branch Spirit Fuji Sankei Business i …( 166 ) Germination 談話室 解説 バイオインフォメーション…( 175 ) 本部だより…( 177 ) 支部だより…( 184 ) 事務局より…( 185 ) ⇒生物工学会誌Topへ

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 3月 2013

生物工学会誌 第91巻 第3号五十嵐 泰夫

日本生物工学会は創立90周年を迎え、昨年10月末には、記念式典・祝賀会に続き、記念大会が神戸において開催された。また、この行事の一環として、グリーンバイオテクノロジー関係の国際会議も開催され、さらに韓国の関連学会KSBBとの交流など、国際色豊かな記念大会となった。大阪大学の国際交流センターの活動と協働したアジアでの活発な活動が、生物工学会を特徴づけるものであることはいまさら言うまでもない。このような国際的な展開、特にアジア諸国との連携が、閉塞感漂うわが国の今後の歩むべき方向であることを強く感じた。この点で日本生物工学会は、日本の中で一歩も二歩も先をいっているということであろう。

わが国に色濃く漂う閉塞感、そしてそれを何とか打破して新たな時代を築かねければならないという焦燥感・危機感の中、私はこの3月末で大学を去ることになっている。以下の私の文章は、記念大会で歴代会長のことばとしてポスター掲示、および2号に掲載されたものと一部重複するが、定年を迎える研究者からの若い研究者へのエールの意味も込めて、敢えてまたここに書かせていただきたい。

現在、日本は老齢化社会を迎えている。私たち団塊の世代が年取ってなお元気でいれば、上をふさがれた若い人たちの閉塞感は益々深まるだろう。すでに時限雇用の博士研究員の数はバイオ分野だけで6000人程度に達しているといわれている。この数字は、パーマネントジョブについている団塊の世代が定年を迎えたとしても、とてもさばききれる人数ではない。企業の海外進出の必要性が叫ばれて久しいが、研究者もいよいよ海外、特にアジア地域へ本格的に進出することを本気で考えるときが来ているのではないだろうか。

しかしここでひとつ考えなければならないことがある。それは私がアジア諸国と関わりを持ち始めた30年前と今とでは、状況が大きく変わっているということである。アジア諸国は、現在、経済的にも学術的にも大きく発展・進歩している。以前のように「行ってやる、教えてやる」などという態度は、これからは通じにくくなる。すでに早くに経済的発展を始めたいくつかの国では、自前の科学研究費で独自に物事を進めようとする傾向が強まっている。もともと文化には優劣はない。あるのは違いだけである。基本的には対等の立場で接し、その中でどのようにイニシアチブやリーダーシップをとっていくか、このことが今後の大きな課題になると考える。

そのためには、何が必要であろうか。特に若い人たちに望みたいのは、自らの発想で自らの研究の道を切り開いていこうという気概である。もちろん自ら行なうことのできる研究には枠というか可能な範囲がある。どんなことでもやろうと思えばトライできるなどという境遇にある研究者はまずいないだろう。しかし、たとえグループの中で研究全体の一部を担当していようとも、自分自身の研究をしているという自覚を持って課題に立ち向かっていって欲しい。与えられた枠の中でいかに自分のオリジナリティ、個性を発揮するか、このことを若いうちから常に考えていて欲しいと思う。

たとえ、年を重ね、経験を重ねても、自分の自由な発想が持てないことは、研究者として不幸なことと考える。研究者にとって、常に自分の立ち位置、自分の存在意義をしっかりと認識していることが大切だと思う。そのアイデンティティを持つことによって初めて、閉塞感を打破し、研究者として多難な時代を生き抜く力を得ることができると信じている。オリジナリティやリーダーシップもそのような気概の中から生じてくるものだと思う。

ここに書いたことは、未完のまま終わろうとしている私の「集団微生物学・微生物社会学」から得たひとつの教訓でもあります。若い研究者の皆さんの奮闘を望むとともに、皆さんに明るく楽しい未来が待っていることを、心よりお祈りいたします。

著者紹介 東京大学農学生命科学研究科(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 3月 2013

日本生物工学会では、 定款に基づき、代議員選挙(2013年2月4日~2月15日)を実施いたしました。当選者をを下記のとおり告示いたします。

⇒

♦ 関連記事: https://www.sbj.or.jp/news/news_election_20121217.html

新着情報

Published by 学会事務局 on 21 3月 2013

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i .の企画特集『バイオ最前線』欄に編集協力をし、毎月第3水曜日に記事を掲載しております。2013年3月20日付で、第34回「植物細胞の蓄積能力を向上」 (200KB)が掲載されました。

⇒過去に掲載された記事一覧はこちら

※当サイトでは、Fuji Sankei Business i.のご厚意により該当記事のPDFを公開しております。

►生物工学会誌Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 20 3月 2013

第63回日本生物工学会大会 (2011年9月26日~28日、東京農工大学にて開催)では、本部企画として以下のシンポジウムとワークショップを開催しました。

酒類の食味成分研究の新展開〈シンポジウム〉

オーガナイザー:下飯 仁 (酒総研)、坂口 正明 (サントリー)、秦 洋二 (月桂冠)

酒類においての香味は、その品質や特徴を決定する最も重要な要因である。昨年の本大会シンポジウムにおいては、まず酒類の「香り」に着目し、清酒、焼酎、ワイン、ビールなどの様々な酒類の香気成分研究の最新の研究成果を紹介していただいた。本年は酒類の「食味」をテーマとし、味覚と嗜好に関する基調講演や各酒類の最新の研究事例を発表していただき、酒類における食味の役割や今後の食味研究の発展について議論する。また昨年と同様各講演には、最先端の研究成果だけでなく、これまでの各酒類の食味研究の概論も加えて発表していただくこととし、分野外の研究者にとってもわかりやすい講演内容としたい。⇒プログラム

大規模ゲノム情報の生物工学へのインパクト〈シンポジウム〉

オーガナイザー:町田 雅之 (産総研)、稲垣 賢二 (岡山大)

次世代シークエンサーに代表されるように、ゲノム情報の生産と利用は新たな転機を迎えている。生物情報の爆発は単なる塩基配列に留まらず、発現、タンパク質、化合物など、あらゆる生物情報に及び、これらの情報の利用は、研究開発効率の大幅な向上をもたらすと同時に、有効に利用できないことは競争力の失墜を意味する。生物情報の効果的な利用には、ドライ(情報処理)とウェット(生物解析)の有機的な連携が必須であるが、有効に機能しているところは現在でも限られている。本シンポジウムでは、最も効果的な利用が期待できる発酵産業、化学産業などのバイテク産業に焦点を当て、これまでの成功例のポイントと今後の展開について議論したい。⇒プログラム

シーズ発表会〈ワークショップ〉

オーガナイザー:日野 資弘 (アステラス製薬)、松井 和彦 (味の素)、 奥村 康 (鳥居薬品)

産官学それぞれの研究機関が保有している産業上未利用の技術シーズを公開していただき、その活用を図ることを目的としたものである。大学、公的研究機関をはじめベンチャー企業、民間企業の技術シーズが公開されオープンイノベーションが促進されるきっかけになることを期待している。 ワークショップとして開催する理由は、発表者はもちろん参加者も積極的に質疑応答に加わり紹介された技術シーズを様々な視点で捉え理解を深めその活用を促進することである。従って、質疑応答・意見交換の時間が多く取れるようにしたい。対象とするシーズは、昨年に引き続き本学会の基本である物質生産及びその周辺技術とした。具体的には、宿主/ベクター系、培養法、培地、精製法、装置、分析・解析技術、機器などである。⇒プログラム

培養工学におけるモニタリング・解析技術の進歩〈ワークショップ〉

オーガナイザー:石川 陽一 (エイブル)、奥村 毅 (島津製作所) 松井 和彦 (味の素)、 飯島 信司 (名大)

物づくりの生物的プロセスにおいて、計測や制御の重要性は言うまでもない。特に生産性の安定化・向上のみでなく品質管理という面でもその重要性が指摘されている。本ワークショップでは醗酵、動物細胞培養などにおける計測制御の新展開と将来の展望について討論する。⇒プログラム

⇒過去大会本部企画シンポジウム一覧はこちら

►産学連携活動Topへ

産学連携活動

Published by 若手会 on 18 3月 2013

「生物工学若手研究者の集い(若手会)」は、応用生物工学、遺伝子工学、生物化学工学、細胞工学などの生物工学に関連する各分野に属する全国の若手教員、研究者、学生の相互交流を目的とした団体です。

2013年度の若手会夏のセミナーを本格焼酎王国九州は宮崎にて行う運びとなりました。開催地域の特色を生かした本格焼酎に関する講演会、先端研究に関する講演会・ポスターセッション(優秀発表者にはポスター賞あり)、交流会などのイベントを通じ、活発な討論の場を提供したいと考えております。教育機関、研究所、企業の若手研究者や学生の方々を含め、生物工学に興味のある皆様のご参加をお待ちしております。

♦ 講演予定

【一般講演】

<2日目>

沿岸堆積物における硫化水素の動態とmagnetite左山 幹雄 先生

生物工学と私飯島 信司 先生

アセトン・ブタノール発酵の温故知新小林 元太 先生

博士号取得者が社会で価値を創り出すための方法論の開発富田 悟志 先生

♦ エクスカーション(オプション、別料金)

13:00~フェニックスリゾート発(貸切りバス)ホテルメリージュ 着 (宮崎県宮崎市橘通東3丁目1-11)

生物工学をEnjoyするための??の方法園元 謙二 先生

19:30 懇親会

♦ 申込方法 ♦ 参加費(税込) 当日受付でお支払いください。

*参加費: 要旨集代を含む

〈エクスカーション参加費〉

♦ 定員 ♦ 申込先・問合せ先

♦ 事務局実行委員

主催: 生物工学若手研究者の集い 後援: 公益社団法人日本生物工学会、日本生物工学会九州支部、九州本格焼酎協議会、宮崎県酒造組合►生物工学若手研究者の集い(若手会)Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 15 3月 2013

第65回日本生物工学会大会(2013)のホームページを開設しました。当サイトでは、2013年9月18日(水)から20日(金)に、広島国際会議場で開催される年次大会に関する情報を発信していきます。

講演要旨登録と大会参加申込のウェブ受付は、2013年5月7日(火)より開始いたします。https://www.sbj.or.jp/2013/

新着情報

Published by 学会事務局 on 12 3月 2013

2013年3月8日(金)にサントリー山崎蒸溜所にて第2回生物工学産学技術研究会 が開催されました。

昨年7月の第1回に引き続き、今回の産学技術研究会も多数の参加者を得て盛会のうちに終了しました。

第3回産学技術研究会は、2013年7月12日(金)に味の素(株)川崎事業所で開催予定です。

柳副会長の挨拶

講演を熱心に聞き入る参加者

伝統を継承しつつ新技術への挑戦を続ける研究者

工場見学

活発な産学交流が行われた懇親会

【関連記事】

新着情報 ,産学連携活動

Published by 若手会 on 08 3月 2013

若手会夏のセミナー2025の詳細が決まりました!後日参加登録を開始します。 また、協賛企業を募集しております! 【日時】2025年7月5日(土)~6日(日)

【場所】Alba HOTEL & Glamping(〒819-0165福岡県福岡市西区今津4787-10)

⇒詳しくはこちら ようこそ、生物工学若手研究者の集い(生物工学若手会)へ!! 「生物工学若手研究者の集い(若手会)」は応用生物工学、遺伝子工学、生物化学工学等の生物工学に関連する全国の若手教官、研究者、学生の「相互交流」を目的とした団体です。

若手会の活動には、生物工学に興味のある方はどなたでも参加できます。

⇒若手会印刷用ポスター

オンラインセミナー 夏のセミナー開催報告 年次大会期間中のイベント

活動紹介(生物工学会誌『Germination』掲載記事)

| 脂質未来開拓研究部会 | 植物バイオものづくり研究部会 | バイオDX研究部会 | 炭素資源循環研究部会 | 代謝工学研究部会 | スローフード共生発酵工学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会 | 生物資源を活用した地域創生研究部会 | 次世代アニマルセルインダストリー研究部会 | バイオ計測サイエンス研究部会 | 培養技術研究部会 | 自然共生に学ぶ生物工学研究部会 | 生物工学若手研究者の集い(若手会) |

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 05 3月 2013

日本生物工学会第18回生物工学懇話会のプログラム詳細が決まりました。今回の懇話会では、2012年度斎藤賞・飛翔賞を受賞者によるパネルディスカッションを通して50年後の生物工学について考えます。また、幕末の会津と薩摩出身者の人間関係とその背景にあった酒文化を探る興味深い講演もありますので是非ご参加ください。

日時

2013年5月24日(金)14時30分~17時30分

場所

千里ライフサイエンスセンタービル 801・802号室

参加費

無料

プログラム

(司会:大政 健史)

14:30~14:40原島 俊

14:40~15:30「生物工学と私の夢について」 大河内 美奈 (名古屋大学大学院・准教授)

学生時代よりバイオセンサや微生物の電気化学的制御に関する研究を行い、現在は医用デバイスの開発に関する研究を進めている。最先端・次世代研究開発支援プログラムでは、患者数が近年増加している食物アレルギーに注目し、抗原タンパク質のアミノ酸配列を配置したペプチドアレイを作製することにより抗体エピトープに関する詳細な解析を行い、病態モニタリングシステムの開発を進めている。生物工学を基礎として問題発見解決型の研究を進め、環境や医療分野におけるバイオセンシング技術の研究開発に貢献したい。

15:30~16:20「パネルディスカッション:若手学生を交えて50年後の生物工学について」

<飛翔賞受賞者>佐藤 康史 (北海道大学大学院)佐々木 寛人 (名古屋大学大学院)仲嶋 翼( 大阪大学大学院)小寺 星 (広島大学大学院)

日本生物工学会では、創立90周年記念事業の一環として、博士課程に進学する21世紀を担う優れた研究業績を挙げることを期待されている若手学生会員に生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を授与している。本講演では、記念すべき第一回の受賞者4名に、50年後の生物工学について、それぞれの未来の夢や期待する事柄を語って頂き、さらに学会執行部と受賞者 を交えて生物工学の今後の50年の発展や人類社会への貢献について討議する。(座長:大政 健史)

16:20~16:35 休 憩

16:35~17:25「幕末の薩摩と会津~酒文化の比較」 原口 泉 (志學館大学人間関係学部・教授)

会津と薩摩は日本酒と焼酎の名産地である。歴史的に両地は戊辰戦争と薩英戦争で激しく戦った。今年のNHK大河ドラマ「八重の桜」は東北支援もあって好評の内に始まった。主人公の新島八重とその兄山本覚馬と薩摩とは意外な関係がある。覚馬は江戸で修業中、薩摩藩主島津斉彬のもとに居候していた坪井芳洲の医学塾日習堂で学んでいる。芳洲は斉彬の侍医となり鹿児島で斉彬を看取った医者である。また覚馬は禁門の変では薩摩の家老小松帯刀と共に朝廷を守った旧知の間柄。薩長同盟後、形勢逆転、鳥羽伏見の戦いで捕虜となった覚馬は薩摩藩邸で手厚く遇された。そして覚馬は京都府の顧問に取り立てられ、八重と母、姪も京都に移住した。

八重は京都で新島襄と出会い結婚、同志社英学校も開校した。覚馬は京都を近代化した功労者であるが、琵琶湖疏水を完成させ京都の近代化を成就したのは、西郷隆盛の長男菊次郎。菊次郎は第2代の京都市長であった。また鹿鳴館の花と言われた大山捨松は会津鶴ヶ城砲撃を指揮した薩摩の大山巌の後妻である。捨松の兄は会津藩家老、次兄健次郎は白虎隊士(若すぎて外された。のち東大と京大の総長)。八重の6歳下の幼馴染、日向ユキは維新後北海道でもと薩摩藩士内藤兼備の妻となった。このような両者の縁が生まれたのは何故なのか?考えてみたい。

17:25~17:30水光 正仁

♦ 関連記事: 【本部】 2013(平成25)年度総会および関連行事のお知らせ(2013/5/24)

学会行事 ,新着情報

Published by 学会事務局 on 28 2月 2013

巻頭言“随縁随意” 生物工学賞 生物工学技術賞 論文賞 創立90周年記念特別企画―歴代会長からのメッセージ― 生物工学基礎講座―バイオよもやま話― バイオミディア 生物材料インデックス Branch Spirit Fuji Sankei Business i …( 115 ) Germination 談話室 バイオインフォメーション …( 120 ) 本部だより …( 121 ) 支部だより ……( 122 ) ⇒生物工学会誌Topへ

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 28 2月 2013

生物工学会誌 第91巻 第2号塚本 芳昭

近年、組織の外部で生み出された知識を社内の経営資源と戦略的に組み合わせる、もしくは社内で活用されていない経営資源を外部で活用することによりイノベーションを引き起こす、いわゆるオープン・イノベーションに注目が集まっている。製薬をはじめとするライフイノベーションの分野では、大学やバイオベンチャー由来の新薬が増えており、大手製薬企業を中心に自社の求める技術領域などを対外的に公表し、アカデミア、バイオベンチャー、他の製薬企業などからの技術導入、共同研究の形成などを活発に行うようになってきている。バイオマスから燃料・化学品などの生産を目指すグリーンイノベーションの分野でも、最近はバイオベンチャーと大手化学企業、大手化学企業同士の提携により、その実用化を早める動きが活発化しつつある。

なぜ今オープン・イノベーションが注目されるのか? 従来、日本の多くの企業の研究開発は、初期の段階から自社で取組み実用化を目指すという自前主義が多かったように思われる。一方、今日のバイオ関係企業のおかれた環境は、関連のサイエンスの進展のスピードが速く、また実用化に至るまでの投資資金の増大により事業リスクが拡大しており、企業単独の努力のみでは世界との競争に勝てないという現実がある。加えて社内で実用化されずお蔵入りしている技術を他社に移転すれば時には収益に寄与することも考えられないわけではなく、こうした動きは財務面からも高まっていくものと思われる。

一般財団法人バイオインダストリー協会は日本製薬工業協会などバイオ関係団体とともに、毎年10月にBioJapanと称するイベントを開催している。同イベントは1986年から開催されているもので、初期はバイオテクノロジーの普及啓発に重点がおかれていたが、近年はビジネス創造にイベントの重点をシフトしてきている。特に昨年は世界水準のビジネスマッチングソフトを開発・導入したこともあり、アジア最大のビジネスマッチングの場に変貌した。対象領域は製薬、診断、医療機器、バイオフューエル・リファイナリー、機能性食品、植物工場などバイオの出口全般にわたる。技術移転・導入、共同研究、事業提携などを真剣に求めるバイオベンチャー、アカデミア、大手・中堅企業群が参加し、3日間の期間中に3400件のビジネスミーティングが行われた。その後多くの成果事例が出つつあり、オープン・イノベーションを実現する場となったわけである。

仕事柄欧米の国々の方々と面談する機会が多いが、近年特に懸念していることは欧米からの調査団が中国、インド、韓国などを訪問するものの日本を素通りするケースが多いということである。市場の発展のスピードを考えるとやむを得ないとも思うが、イノベーションを引き起こすパートナーとしてはアジアでは日本がアカデミア、企業ともに群を抜いているはずである。ただし、これらアジアの国々のバイオ関連産業の育成に注ぐ熱意と資金は並はずれたものがあるうえ、欧米での留学経験者などの帰国により、日本が優位性を保持するには相当の努力が必要であろう。我々バイオ産業界としては、アジアでイノベーションのパートナーを探すには日本に行かないと見つけられないと世界の人々に再認識されるようにBioJapanの活動をさらに本格化させ、我が国バイオ産業の本格的発展に結びつけることを考えている。日本生物工学会所属のアカデミア、企業の方々には本年10月に横浜で開催予定BioJapan2013に是非ご参加いただき、ともに日本のバイオ産業の発展と雇用の創出に向けて活動いただければ幸いである。

著者紹介 一般財団法人バイオインダストリー協会(専務理事)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 22 2月 2013

微生物共生活用醗酵研究部会の趣旨に沿う文献のうち、Pubmedなどの公的データベースで検索しにくいものを集めました。伝統発酵微生物の研究を行う方にご活用いただければと思います。

雑誌 タイトル 著者 文献情報

日本醸造学会誌: 旧式焼酎醸造の微生物学的研究(3)仕込過程中の微生物相変遷―生白糠麹・生白糠 …玉岡 寿・田辺 幾之助・大林 晃・松村 悦男・小林 武一 1971年9号 66 893~896 日本醸造学会誌: 旧式焼酎醸造の微生物学的研究(1)仕込過程中の微生物相変遷―米麹・甘藷…玉岡 寿・田辺 幾之助・大林 晃・松村 悦男・小林 武一 1971年8号 66 810~815 日本醸造学会誌: 旧式焼酎醸造の微生物学的研究(2)仕込過程中の微生物相変遷―米麹・生白糠…玉岡 寿・田辺 幾之助・大林 晃・松村 悦男・小林 武一 1971年8号 66 816~818 日本醸造学会誌: 中国曲中の微生物について…柳田 藤治 1990年2号 85 82~89 日本醸造学会誌: 中国曲の微生物菌数と分離カビの酵素活性及び同定試験…小泉 幸道・舘 博・村 清司・岡田 早苗・新村 洋一・柳田 藤治 1989年5号 84 341~344 日本醸造学会誌: 中国曲から分離した酵母と乳酸菌の同定…村 清司・岡田 早苗・小泉 幸道・舘 博・新村 洋一・柳田 藤治 1989年5号 84 345~348 日本醸造学会誌: 東南アジアの発酵飲食品 …緒方 浩一・和泉 好計 1973年8号 68 589~594 日本醸造学会誌: 日本民族と醸造食品…坂口 謹一郎・桜井 芳人・菅間 誠之助・鈴木 明治・暉峻 康隆・中野 政弘・外池 良三 1973年1号 68 10~16 日本醸造学会誌: 日本民族と醸造食品余話…坂口 謹一郎・菅間 誠之助・進士 慶幹・神保 五彌・桜井 清彦・今枝 愛真・外池 良三 1973年12号 68 877~881 技報堂出版: 食品微生物学ハンドブック…宮尾茂雄1995 日本醸造学会誌: 泡盛もろみ中の乳酸菌…百瀬 洋夫・内山 奈々・藤倉 寛子 1997年6号 92 452~457 日本醸造学会誌: 生もと系酒母より分離した桿状乳酸菌…百瀬 洋夫・藤倉 寛子 1996年11号 91 834~837 日本醸造学会誌: 生もと系酒母より分離した球状乳酸菌…百瀬 洋夫・鎌尾 敦子 1993年1号 88 76~80 醗酵工学会誌: 生もと中の乳酸菌に由来するテイコ酸のα化米溶解促進作用機作 : 生もと中の乳酸菌の清酒醸造に及ぼす影響(第2報)…溝口 晴彦 , 鶴本 真人 , 古川 彰久 , 川崎 恒 69(4), 219-224, 1991-07-25 The Journal of General and Applied Microbiology: 1956 Hiochic acid, a new growth factor for Lactobacillus homohiochi and Lactobacillus heterohiochi …Tamura G., 1956, 2, 431-434 Applied and Environmental Microbiology: Production of Mevalonic Acid by Fermentation” …Gakuzo Tamura, Kunio Ando, Kenjiro Kodama and Kei Arima, 1968 July; 16(7): 965-972 Nederlandsch Melk- en Zuiveltijdschrift: Yoghurt. 1. Symbiosis and antibiosis in mixed cultures of Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus …PETTE, J. W.; LOLKEMA, H.,1950 Vol. 4 pp. 197-208 J. Neth. Milk Dairy J: Symbiosis in yoghurt. I. Stimulation of Lactobacillus bulgaricus by a factor produced by Streptococcus thermophilus …Galesloot, THE, 22, 50, 1968 日本醸造学会誌: 清酒・焼酎醸造における難培養・複合系微生物…北垣 浩志・山崎 眞狩・北本 勝ひこ2004年11号 99 767~772 CMC出版: 醸造にかかわる難培養・複合系微生物 …北垣 浩志・北本 勝ひこ 日本農芸化学会誌: 酒母より分離せる乳酸菌の研究 …片桐 英郎1934 日本農芸化学会誌: 酵母の凝集形成に関する研究 …工藤四郎1952 日本農芸化学会誌: 火落菌の新生育因子Hiochic Acidに関する研究 …田村 学造1958,32,701-706 化学と生物: 清酒泡なし酵母 … 布川弥太郎1973 日本醸造学会誌: もと中に於ける清酒酵母の発育と乳酸菌又は乳酸との関係…江田 鎌治郎1908年5号,3,32-39 日本醸造学会誌: 日本酒製造上乳酸菌又は乳酸応用の価値…江田 鎌治郎1909年6号,4,20-27 日本醸造学会誌: 乳酸の製造に就て(乳酸菌)…田所 哲太郎1913年3号8 48~62 日本醸造学会誌: 乳酸菌に関する2~3の調査(酸・フーゼル油)…善田 猶蔵1913年5号8 1~9 日本醸造学会誌: 乳酸菌の培養基と其の生命…高橋 偵造1916年3号11 1~3 日本醸造学会誌: 火落性乳酸菌に就て…高橋 偵造1922年1号17 16~19 日本醸造学会誌: 醤油醸造に粉末酵母及び乳酸菌類の応用(上)…松本 憲次1924年8号19 15~18 日本醸造学会誌: 醤油醸造に粉末酵母及び乳酸菌類の応用(下)…松本 憲次1924年9号19 23~25 日本醸造学会誌: 醤油の醸造に乳酸菌の使用法…木下 浅吉1925年8号20 23~24 日本醸造学会誌: 乳酸菌応用酒母製造方法に関する研究(1)…金井 春吉・有松 嘉一・飯田 茂次・水野 仁三郎1932年4号27 23~25 日本醸造学会誌: 乳酸菌応用酒母製造方法に関する研究(2)…金井 春吉・有松 嘉一・飯田 茂次・水野 仁三郎1932年4号27 26~32 日本醸造学会誌: 乳酸菌応用酒母製造方法に関する研究(3)…金井 春吉・有松 嘉一・飯田 茂次・水野 仁三郎1932年5号27 18~24 日本醸造学会誌: 乳酸菌応用酒母製造方法に関する研究(4)…金井 春吉・有松 嘉一・飯田 茂次・水野 仁三郎1932年7号27 10~19 日本醸造学会誌: 沢庵漬糠中に於ける乳酸菌 …宮路 憲二・都築 三男1934年3号29 29~35 日本醸造学会誌: 清酒もろみの腐造に関する研究 …久富 鉄也・阿久津 富郎・外池 良三・百瀬 洋夫1963年7号58 647~653 日本醸造学会誌: 清酒もろみの腐造に関する研究(3)多酸もろみより分離した乳酸菌(1) …久富 鉄也・阿久津 富郎・外池 良三・百瀬 洋夫1963年7号58 647~653 日本醸造学会誌: 清酒もろみの腐造に関する研究(4)多酸もろみより分離した乳酸菌(2) …外池 良三・百瀬 洋夫・椎木 敏・前川 李義1963年9号58 904~908 日本醸造学会誌: みその乳酸菌について …伊藤 寛1963年12号58 1159~1163 日本醸造学会誌: 多酸醪より分離した一乳酸菌の生態 …芦沢 長1964年5号59 437~441 日本醸造学会誌: 麹に付着している乳酸菌計数のための選択培地 …百瀬 洋夫 ・外池 良三1964年4号59 368~369 日本醸造学会誌: 清酒もろみの腐造に関する研究(6)酒母中の乳酸菌の動向 …久富 鉄也・百瀬 洋夫・前川 季義・外池 良三1964年11号59 1006~1009 日本醸造学会誌: 清酒もろみの腐造に関する研究(5)多酸もろみより分離した乳酸菌(3) …外池 良三・百瀬 洋夫・久富 鉄也1964年2号59 165~169 日本醸造学会誌: 山廃酒母に於ける微生物学的研究(8)酵母・乳酸菌・硝酸還元菌の混合培養と亜硝酸の作用 …芦沢 長・斉藤 孔男1965年1号60 69~72 日本醸造学会誌: 清酒もろみの腐造に関する研究(7)もろみ中の乳酸菌の動向 …小林 信也・小泉 隆司・百瀬 洋夫・外池 良三1965年6号60 539~542 日本醸造学会誌: 山廃酒母に於ける微生物学的研究(10)球状乳酸菌と桿状乳酸菌 …芦沢 長・斉藤 孔男・林 光二1965年10号60 900~903 The Journal of General and Applied Microbiology: STUDIES ON THE AGGREGATION OF YEAST CAUSED BY LACTOBACILLI …百瀬 洋夫・外池 良三1969, 15 19-26 The Journal of General and Applied Microbiology: HIOCHIC ACID, A NEW GROWTH FACTOR FOR LACTOBACILLUS HOMOHIOCHI AND LACTOBACILLUS HETEROHIOCHI …田村 學造1956 The Journal of General and Applied Microbiology: STUDIES ON THE AGGREGATION OF YEAST CAUSED BY LACTOBACILLI …百瀬 洋夫1969 醗酵工学会誌: 酵母を中心とする清酒醸造の微生物管理 …秋山 裕一1978 日本醸造学会誌: 第17回醸造に関するシンポジウム 醤油諸味中の微生物間の相互作用・主として醤油酵母の乳酸菌に及ぼす影響について …門脇 清 1985年10号80, 707~709 日本醸造学会誌: 中国曲の微生物相と酵素活性 …横山 直行・田中 一良・杜 連洋・荒巻 功・木崎 康造・小林 信也・岡崎 直人 1994年1号89, 72~76 日本醸造学会誌: 紅麹(紅曲)と味噌・醤油などへの利用 …伊藤 寛 1994年12号89, 948~953 日本醸造学会誌: 中国曲から分離したAbsidia属糸状菌の増殖及び醸造特性 …木崎 康造・山田 健一郎・瀧田 正美・荒巻 功・杜 連祥・岡崎 直人 1995年2号90, 143~150 日本醸造学会誌: 中国浙江省龍游県産“烏衣紅曲”の黒麹菌の諸性質 …和久 豊・村井 聰一郎・鄭 建昌・菅間 誠之助 1996年4号91, 290~292 日本醸造学会誌: 中国麦曲の南伝 …劉 少平・張 栄烈 1997年1号92, 57~58 日本醸造学会誌: ケフィール粒と乳酸菌叢 …辯野 義己 1998年3号93, 176~183 日本醸造学会誌: 古式泡盛製造時のシー汁中の微生物相と酵素活性 …角田 潔和・金内 誠・熱田 和史・進藤 斎・吉沢 淑・小泉 武夫 1998年11号93, 897~904 日本醸造学会誌: 青ヶ島の芋焼酎製造用粉状麹の製麹特性と糸状菌相(粉状麹に関する研究<第1報>) …岡田 俊樹・前田 安彦・角田 潔和・鈴木 昌治・小泉 武夫 1999年2号94, 150~157 日本醸造学会誌: 古式泡盛製法シー汁浸漬液中から分離したα―アミラーゼ生産菌の同定とα―アミラーゼの精製および諸性質 …熱田 和史・大城 勤・塚田 太一郎・森 哲也・角田 潔和・小泉 武夫 2005年2号100, 127~134 日本醸造学会誌: 中国餅麹(曲)由来の黒色系糸状菌の分離・同定と特性の解析 …野崎直樹・谷村 健・吉村俊祐・荻窪哲也・甲斐孝憲・林 幸男・水光正仁・小川喜八郎 2009年5号104, 377~386 ⇒微生物共生活用醗酵研究部会Topへ

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 20 2月 2013

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i. の企画特集『バイオ最前線』欄に編集協力をし、毎月第3水曜日に記事を掲載しております。2013年2月20日付で、第33回「DNAでマイクロRNAを阻害する」 (265KB)が掲載されました。

⇒過去に掲載された記事一覧はこちら

※当サイトでは、Fuji Sankei Business i.のご厚意により該当記事のPDFを公開しております。

►生物工学会誌Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 15 2月 2013

日本生物工学会の代議員選挙は、本日投票受付を終了いたしました。ご協力ありがとうございました。

関連記事:【正会員の方へ】代議員選挙についてhttps://www.sbj.or.jp/news/news_election_20121217.html

新着情報

Published by 学会事務局 on 04 2月 2013

日本生物工学会では、代議員選挙の電子投票を2013年2月4日(月)10:00~15日(金)17:00まで受付けております。(終了しました) 以下の手順に従って投票をお願いいたします。

メールアドレスを登録済みの正会員の方には、1月28日(月)配信の学会ニュースにて、会員番号およびパスワードをお知らせいたしました。メールが届いていない方は事務局(info@sbj.or.jp )までお問い合わせ下さい。

投票の方法

代議員選挙は、電子投票システムにより行います。会員番号とパスワードでログイン後、投票画面へ進んでください。パスワードをお忘れの場合は、事務局までお問い合わせください。

選挙人は2013年1月1日時点で2012年会費納入済みの本会正会員に限ります。

電子投票システムの注意点 【投票】ボタンをクリックした後、変更できませんのでご注意ください。

投票画面にアクセスできるのは1回だけです。ただし、内容の確認は可能です。

新着情報

Published by 学会事務局 on 28 1月 2013

学会について

Published by 学会事務局 on 28 1月 2013

日本生物工学会の2013年(平成25年)度総会、その後の諸行事を下記のとおり開催いたします。総会・生物工学懇話会案内

2013年(平成25年)度総会

日時

2013年5月24日(金)13:00~14:20

場所

千里ライフサイエンスセンタービル 801~802号室アクセス

次第

会長挨拶

会務報告

監査報告

議事

2013年度第2回理事会(新理事・監事)

日時: 2013(平成25)年5月24日(金)14:30 ~15:30場所: 千里ライフサイエンスセンタービル 603~604号室

第18回生物工学懇話会

日時

2013年5月24日(金)14:30~17:30

場所

千里ライフサイエンスセンタービル 801-802号室

参加費

無料

内容

(司会 大政 健史 )

14:35~14:40 開会の挨拶 原島 俊

14:45~15:30 (座長:貝沼 章子 )「生物工学と私の夢について」 大河内 美奈 (名古屋大学大学院・准教授)

15:30~16:15 (座長:大政 健史 ) 「パネルディスカッション:

<飛翔賞受賞者>佐藤 康史 (北海道大学大学院)佐々木寛人 (名古屋大学大学院)仲嶋 翼 (大阪大学大学院) 小寺 星 (広島大学大学院)

16:20~16:35 休憩

16:35~17:25 (座長:坂口 正明 )「幕末の薩摩と会津~酒文化の比較」 原口 泉 (志學館大学人間関係学部・教授)

⇒詳しくはこちら

問合せ先

公益社団法人 日本生物工学会事務局(吹田市山田丘2-1 大阪大学工学部内)

懇親会

日時

2013年5月24日(金)17:30~19:00

場所

千里ライフサイエンスセンタービル 603-604号室

会費

5,000円(税込) お支払いは当日現金でお願いします。

申込方法

懇親会参加者は原則として予め参加申込して下さい。氏名

住所ならびに所属、連絡先TEL/FAX/E-mail

会員種別

締切日

2013年5月10日(金)

申込先

公益社団法人 日本生物工学会事務局(吹田市山田丘2-1 大阪大学工学部内)

学会行事