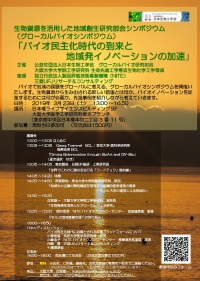

Published by 部会:生物資源を活用した地域創生 on 26 2月 2019

地域の産業振興や新しいイノベーションの種として、バイオテクノロジーに注目が集まって久しい。大型のバイオプロジェクトが進む一方で、地域の生物資源の活用や、DIYバイオのような、バイオテクノロジーを利用した新しい動きが身近になっている。「バイオの民主化時代」に、バイオテクノロジーから創造される価値とはなにか、新しいバイオイノベーションを加速するために必要なノウハウはどこにあるのかを共有する。

⇒ポスター (664KB)

(664KB)

- 日時:2019年3月23日(土)13:00~17:00

- 場所:大阪大学 医学工学研究科 東京ブランチ

(日本橋ライフサイエンスビルディング9F)

- プログラム:

13:00~13:05 はじめに

13:05~13:35

Georg Tremmel(BCL/東京大学 医科学研究所)

福原 志保(BCL)

「Driving BioInnovation through BioArt and DIY-Bio」

(逐次通訳 付き)

13:35~14:05

菊池 隆裕(日経BP総研)

「世界でにわかに脚光を浴びる「フードテック」最前線」

14:05~14:20 休憩

14:20~14:50

阿部 敬悦(東北大学大学院農学研究科)

14:50~15:20

古賀 雄一(大阪大学大学院工学研究科)

「生物資源を活用したグローカルバイオ研究事例」

15:20~15:50

照井 保幸(NITE バイオテクノロジーセンター 産業連携推進課地域連携室)

16:00~16:40

パネルディスカッション「バイオ民主化時代に必要とされる支援プラットフォームについて」

小柳 智義(筑波大学医学系研究科)

川﨑 浩子(NITE バイオテクノロジーセンター 産業連携推進課)

16:50~18:00 交流会 同会場にて交流会 (交流会参加費は1,500円)

- 参加費: 無料

- 申込方法: 申込みフォーム(QRコードからアクセス)に必要事項を記入

または、下記にお氏名、ご所属、連絡先、交流会参加の有無をご連絡ください。

(当日参加も可能ですが、人数把握のため申込いただけると幸いです。)

- 申込先:

生物資源を活用した地域創生研究部会

古賀雄一(大阪大学)

E-mail:

Tel: 06-6879-7443

【共催】大阪大学大学院工学研究科 生命先端工学専攻生物化学工学領域

【後援】製品技術基盤機構(NITE)

►生物資源を活用した地域創生研究部会Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 25 2月 2019

生物工学会誌 第97巻 第2号

栗木 隆

産業界では、常に「誰に」「何を」「どのように届けるか(売るか)」を考えて活動している。こんな中、paradigm changeはdisruptive changeとも思えるほどの近年の産業構造の変化についていけず、消滅していく会社は多い。最近のdisruptive changeの例は、従業員わずか3千人余りのAirbnbの時価総額が、すでに従業員1万7千人の世界的ホテルチェーンのHiltonを超えたことである。HiltonはMarriottと競争している場合ではなくなったのである。顧客の解決して欲しい問題をいかに解決するかを突き詰めて考えると「立派な建物」「行き届いたサービス」は必ずしもすべての顧客に必要ないことがわかる。Airbnbは顧客が想像も認識もしていなかった問題解決法を提供したことが成功の鍵であったと思える。こんな風に「イノベーション」に必ずしも研究や技術開発は必要がない。では、これからの産官学の研究機関はいかにして生き残っていけば良いのであろうか。

「マーケティングは顧客から出発する」とはP・F・ドラッカーの有名な言葉であるが、産業界だけでなく学術界の研究者も「顧客」を意識せず自分の仕事を進めることは困難な時代になったと考えねばならなくなったと私は思う。最高水準の科学によって、未知の現象を解き明かす、あるいは誰も目にしなかった技術やモノを生み出すことは学術界の研究者が第一に目指すことであろう。研究者のモチベーションは「その研究がいかに自分にとって面白いものであるか」「世界の誰もがまだ成し遂げていないか」などであり、この点は学術界であろうと産業界であろうと同じであると考える。しかしここで「顧客は誰か」を考えることもまた同じく必要になったと皆さんも思われないだろうか。

学術界においての顧客は、その研究に喜んで資源を投入してくれる納税者や社会そのものであると思う。2015年にスーパーカミオカンデでニュートリノ振動の発見によりノーベル賞を受賞した梶田隆章博士は受賞後、「何の役に立つのですか?」という質問に「何の役にも立たない」と答えた。人間だけが持つ高度な知的欲求を満たし、100年後かも知れないが人類に恩恵をもたらすであろう、このような最高水準の科学であれば「顧客」は喜んで資源を投入する。山中伸弥博士は、最高水準の科学でありかつ医療に直接大きく貢献するiPS細胞を開発した。「顧客」はこの成功に歓喜し、これを利用した医療を待ち望んでいる。しかし多くの研究は、その域にははるかに達しない「そこそこのレベルの研究」に終わる。顧客はそれらの研究に今後も資源を投入してくれるだろうか?

一つ目の解はその時点で「何の役にも立たない」と思われても、顧客すなわち人類ならではの知的好奇心と夢を満たす喜びを与えるほどの「世界でダントツ」の研究を行うことである。こんな研究は100年後には必ず「大変役に立つ」研究になるものである。二つ目の解は、レンガを高く積み上げるには横方向にも積まなければならないことを研究者が理解し、顧客も納得させることである。素晴らしい研究の周辺領域にはその研究を支える分析技術の開発や実験方法の開発が必要であり、また「ダントツを目指して」切磋琢磨し競争することにより抜きんでた研究は生まれる。最高水準の科学を支えるこんな裾野も必要である。三つ目の解は学術界でも産業界でも「顧客のニーズ」に応えることであると思う。顧客のニーズはその研究によって産業競争力が生まれ、雇用が創出され、世の中が豊かになることに尽きると思う。そんな研究には間違いなく大きな資源が投入されるであろう。これに関連して、産業界では「顧客ニーズ」に応える時代から、顧客さえもニーズと認識していない「インサイト」を探索しこれに応えないと市場で勝てない時代になっている。これら三つに当てはまらない研究は、「顧客の投資効率に合わない」研究として今後淘汰される覚悟が必要である。ただ、この覚悟さえできていれば、かく言う私も四つ目の解はあると思う。長い間注目されず、大きな研究費も安定した地位ももたず、細々とコツコツと「動く遺伝子」の研究を続け、81歳でノーベル賞を受賞したバーバラ・マクリントックの研究者としての生き方に、私は強い共感と魅力を持つ一人である。

著者紹介 江崎グリコ株式会社(取締役常務執行役員)、グリコ栄養食品株式会社(代表取締役社長)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 2月 2019

►生物工学会誌Top

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 20 2月 2019

| 日時 | 2019年5月23日(木)14:40~17:00 |

|---|

| 場所 | 千里ライフサイエンスセンター 501~503会議室

〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町 1-4-2 |

|---|

| 参加費 | 無料(事前申込み不要) |

|---|

プログラム

⇒開催報告はこちら

(司会:伊藤 伸哉)

- 14:40~14:45 開会の挨拶………………木野 邦器

- 14:45~15:45 講演1「臨床応用を志向した人工知能を活用した医療システムの開発」

……浜本 隆二(国立がんセンター研究所)

近年の人工知能(AI)技術の飛躍的な進歩により、医療ビッグデータの解析が可能な時代となってきた。特に、深層学習技術の台頭により、医用画像解析・ゲノム解析を中心に、AI技術を疾患の診断・治療及び創薬などへ応用する試みが世界レベルで進んでいる。現在世界の潮流となりつつある、プリシジョン・メディシンの推進には最新のIT技術やAI技術が必要不可欠であることは間違いなく、医療現場との密接な連携の中、最先端IT技術を取り込み、世界の開発競争に勝ちうる体制を我が国で構築していくことが急務であると考えている。

(座長:伊藤 伸哉)

- 15:45~15:55 休憩

- 15:55~16:55 講演2「バイオイメージ・インフォマティクスの可能性」

…………内田 誠一(九州大学)

多くの生命現象は、顕微鏡等を通して画像観察されている。本講演では、こうした画像を解析する研究分野「バイオイメージ・インフォマティクス」について紹介する。一般的な情景画像に比べ、バイオイメージの解析には困難な点が多い。その困難性は、時空間低解像度、高ノイズ、低コントラスト、見えの情報の不足、不定形、境界不明瞭、類似多物体の存在、など枚挙に暇がない。逆に言えば、画像情報学的には極めてチャレンジングで興味深い課題でもある。本講演では、協働研究例を通して、これらの点を具体的に説明する。

(座長:堤 浩子)

- 16:55~17:00 閉会の挨拶………………上平 正道

♦ 関連記事:【事務局より】2019年度総会および関連行事のお知らせ

学会行事

Published by 学会事務局 on 20 2月 2019

⇒このページの印刷用PDF

日本生物工学会の2019年度総会およびその後の諸行事を下記のとおり開催いたします。

会員のみなさまにおかれましては、多数ご出席くださいますようご案内申し上げます。

2019年度総会

日時:2019年5月23日(木)13:00~14:20

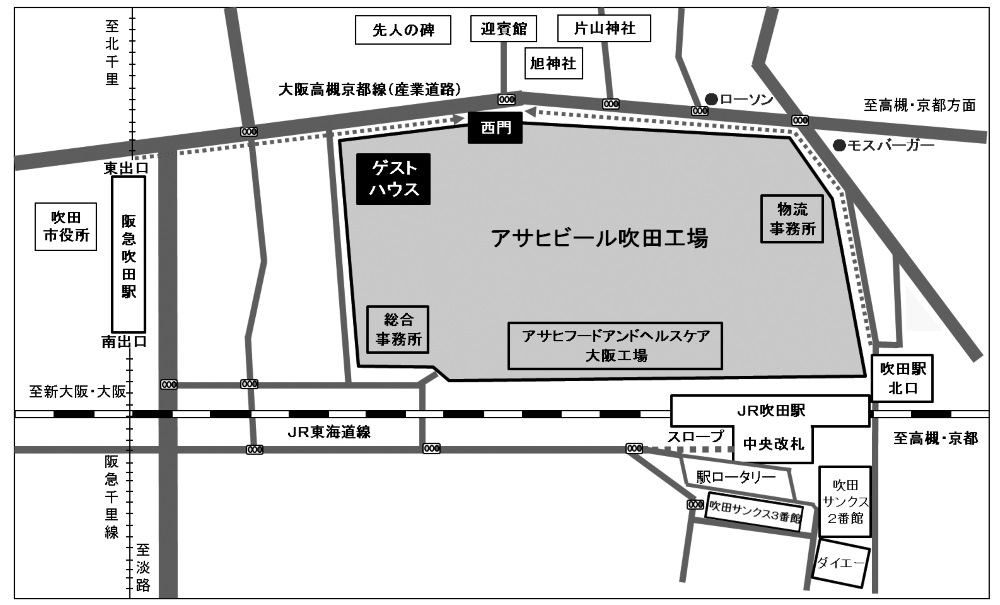

場所:千里ライフサイエンスセンター 501~503会議室→アクセス

(〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町 1-4-2)

次第:

- 会長挨拶

- 2018年度事業報告

- 2018年度決算報告・2018年度監査報告

- 役員選任

- 名誉会員等の推戴

- 会費の値上げ

- 2019年度事業計画

- 2019年度予算

第24回生物工学懇話会

日時:2019年5月23日(木)14:40~17:00

場所:千里ライフサイエンスセンター 501~503会議室

参加費:無料(事前申込み不要)

プログラム: ⇒講演要旨はこちら

- 14:40~14:45

開会の挨拶………木野 邦器

- 14:45~15:45

講演1「臨床応用を志向した人工知能を活用した医療システムの開発」

……浜本 隆二(国立がんセンター研究所)

- 15:45~15:55 休憩

- 15:55~16:55

講演2「バイオイメージ・インフォマティクスの可能性」

……内田 誠一(九州大学)

- 16:55~17:00

閉会の挨拶………上平 正道

懇親会

日時:2019年5月23日(木)17:00~19:00

場所:千里ライフサイエンスセンター6階 千里ルームA(〒560-0082大阪府豊中市新千里東町 1-4-2)

参加費:5,000円(税込)(懇親会費は当日受付にてお支払いください。)

申込方法:懇親会参加者希望者は、原則として予め参加申込してください。

- 日本生物工学会代議員の方には事務局から個別に案内メールをお送りします。メールの案内に従って申込みフォームよりお申し込みください。

- 代議委員以外で懇親会への参加を希望される方は1) 氏名、2) 住所、3) 所属、4) 連絡先TEL/FAX/E-mail、5) 会員種別を明記して、下記の申込先までE-mailまたはFAXをお送り下さい。

申込締切日:2019年5月9日(木)

申込先:日本生物工学会事務局

TEL: 06-6876-2731 FAX: 06-6879-2034 E-mail:

学会行事

Published by 支部:関西 on 20 2月 2019

近年、様々な分野においてAI(人工知能)の活用に注目が集まっています。本セミナーでは、AIを活用されている第一線の方々をお招きし、生物工学やものづくりの現場におけるAIの活用の現状と今後の展望についてご講演頂きます。質疑応答の時間もございますので、この機会にAIについての知見を深めていただければ幸いです。

皆様奮ってご参加ください。

- 日時: 2019年5月20日(月)13:00 ~ 16:45

- 会場: 大阪府立大学I-siteなんば(大阪市浪速区敷津東2-1-41 南海なんば第一ビル2階)

⇒アクセスマップ

- 参加費:一般: 2,000円(税込) 学生: 無料

- 申込方法: こちらの申込みフォームからお申込み下さい。

- 定員:

60名 ⇒ 100名

- 申込締切:

2019年5月8日(水)(定員に達し次第締め切らせて頂きます。)

⇒2019年5月16日(木)延長しました!

- 問合せ先:

日本生物工学会関西支部若手企画委員会 世話人代表 根来 宏明(月桂冠株式会社)

E-mail:

プログラム

- 12:30~ 受付

- 13:00~13:10

開会の辞……根来 宏明(関西支部若手企画委員会 世話人代表/月桂冠株式会社)

- 13:10~13:50

AIを活用して最適な計画の立案を支援する「Hitachi AI Technology / 計画最適化サービス」

……柳田 貴志(株式会社日立製作所 )

- 13:50~14:30

生物工学分野での機械学習の活用に向けて(仮題)

……菊地 亮太(Doer Research)

- 14:30~14:40 休憩

- 14:40~15:20

発酵プロセス産業における、IoTテクノロジーの活用事例と今後の可能性

……天辰 健一(カマルク特定技術研究所株式会社)

- 15:20~16:00

AIを活用したバイオ生産マネジメントシステム

……笠原 堅(株式会社ちとせ研究所 )

- 16:00~16:40

生物名前判定AIを用いた生物多様性ビジネスインフラの創出

……藤木 庄五郎(株式会社バイオーム )

- 16:40~16:45

閉式の辞……玉田 佳大(関西支部若手企画委員会 世話人副代表/白鶴酒造株式会社)

►関西支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 19 2月 2019

サスティナブル工学研究部会では、下記の通り、「複合微生物を活用したサスティナブル工学研究の応用と新展開」に関する講演会を開催いたします。

複合微生物は古来より醸造製造に用いられている他、各排水の浄化処理や未利用資源からの有価物生産として、持続的な資源循環利用と環境保全に寄与しています。単一微生物系と異なり、複合微生物系プロセスでは、細菌種・群集構造や各微生物の機能など従来ブラックボックスでしたが、近年の解析技術の進化により、それらが解明されつつあります。本セミナーでは、未利用資源から有価物を生産する異なるプロセス(嫌気消化および自家熱型高温好気消化)に関する複合微生物研究の最新の成果の紹介と今後の展望を議論する機会を提供します。

複合微生物、メタン、液肥、次世代シーケンサー、細菌叢解析、資源循環利用などをキーワードとする研究に興味のある方のご来聴を心より歓迎いたします。(非研究部会員の方も奮ってご参加ください。

【主催】日本生物工学会サスティナブル工学研究部会

【共催】九州大学大学院農学研究院土壌環境微生物学研究室

►サスティナブル工学研究部会Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 15 2月 2019

日本生物工学会では、2018年11月25日に告知致しました通り、代議員選挙の投票受付を開始しました。

今回の選挙で選出される代議員の任期は、次の代議員選挙(2021年3月予定)終了までの2年間となります。

正会員の皆様におかれましては、相応しい代議員の選出にご協力をお願いいたします。

- 投票受付期間

2019年2月15日(金)10:00~3月1日(金)正午

- 選挙人資格

選挙人は、2018年11月25日までに2018年会費納入済みの日本生物工学会正会員に限ります。

- 電子投票システムに関する注意点

- 会員番号とパスワードでログイン後、投票画面へ進んでください。会員番号とパスワードがご不明の方は事務局( )までお問い合わせ下さい。

- 【投票】ボタンをクリックした後、変更できませんのでご注意ください。投票画面にアクセスできるのは1回だけです。ただし、内容の確認は可能です。

投票システムを利用するには、有効なメールアドレスの登録が必須となります。メールアドレスを登録していない方、あるいは変更をご希望の方は、異動連絡届出の提出をお願いいたします。

♦ 関連記事:【正会員の方へ】2019-2020年度代議員の選出について

新着情報

Published by 学会事務局 on 14 2月 2019

近年、微生物代謝の理解は基礎研究から工学的な応用まで、その重要性が着目されています。そこで、2018年度の代謝工学研究部会の活動として、代謝を基盤とした生物研究の広がりをテーマにシンポジウムを企画しました。産学の研究者、学生の皆様の来聴を歓迎します。

日時: 2019年3月11日(月) 13:00~16:00

場所: 大阪大学吹田キャンパス 情報科学B棟B511

<プログラム>

- 13:00~13:10

あいさつ………清水 浩(大阪大学大学院情報科学研究科)

- 13:10~13:50

「生命科学のツールとしてのマイクロフルイディクス」

……鈴木 宏明(中央大学) - 13:50~14:30

「細菌の細胞表層合成とL-form化との複雑な関係」

……大島 拓(富山県立大学)

- 14:30~14:40 休憩

- 14:40~15:20

「コリネ型細菌によるグルタミン酸発酵~メカニズムを理解し応用する」

……平沢 敬(東京工業大学)

- 15:20~16:00

「光を利用した大腸菌代謝の制御」

……戸谷 吉博(大阪大学大学院情報科学研究科)

参加費: 無料

参加登録: 不要

連絡先:

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-5

大阪大学大学院情報科学研究科 代謝情報工学講座

戸谷 吉博 E-mail TEL 06-6879-7432

►代謝工学研究部会Topへ

学会行事

Published by 支部:東日本 on 13 2月 2019

2019(平成31)年1月23日

日本生物工学会 東日本支部長

石井 正治

2019年度東日本支部学生奨励賞、日本生物工学会生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦のお願い

日本生物工学会では、創立90周年記念事業の一環として2012年に生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を創設しました。この賞は、博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的とするものです。生物工学学生優秀賞受賞者には研究奨励金(5万円)が授与されます。

東日本支部学生奨励賞(旧:東日本支部長賞)は日本生物工学会東日本支部独自の試みとして創設された賞で、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員(全学年を対象)の研究奨励を目的とするものです。

つきましては、東日本支部学生奨励賞ならびに生物工学学生優秀賞への応募者を募集いたします。東日本支部の各大学の先生方におかれましては、是非、優秀な学生会員のご推薦をお願いいたします。

| 東日本支部学生奨励賞への応募ならびに選考方法 |

|---|

- 対象者は当学会学生会員(全学年対象)であり、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される者とする。

- 応募は「生物工学学生優秀賞候補者調書」

と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」 と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」 による自薦および他薦によるものとする。 による自薦および他薦によるものとする。

- 応募書類をもとに、東日本支部長より指名された選考委員会による第1次選考を行い、学生発表会(第7回東日本支部コロキウム:2019年3月5日に東京大学農学部弥生講堂にて開催)において東日本支部委員による第2次選考により東日本支部学生奨励賞受賞者を決定する。

|

| 生物工学学生優秀賞(飛翔賞)への応募ならびに選考方法 |

|---|

- 対象者は、東日本支部学生奨励賞応募者のうち、大学院博士前期課程等に在籍しており、博士後期課程への進学を予定し、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される者とする。

- 応募書類をもとに、東日本支部長より指名された選考委員会による第1次選考を行い、学生発表会(第7回東日本支部コロキウム:2019年3月5日に東京大学農学部弥生講堂にて開催)において東日本支部委員による第2次選考を経て生物工学学生優秀賞候補者を選出し、日本生物工学会本部に推薦する。

- 生物工学学生優秀賞受賞者は、各支部より推薦された候補者から日本生物工学会本部での選考を経て決定される。

詳しくは、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞候補者推薦要領をご参照ください。

過去の生物工学学生優秀賞受賞者に関しましては、以下のサイトを御参照ください。

https://www.sbj.or.jp/awards/awards_hisho.html |

「生物工学学生優秀賞候補者調書」 と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」

と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」 に必要事項を記入し、 「生物工学学生優秀賞」、「東日本支部学生奨励賞」または「生物工学学生優秀賞と東日本支部学生奨励賞」への応募であることを明記の上、電子メールにて、日本生物工学会東日本支部事務局 E-mail: (TEL. 03-5841-5142)宛、2019年

に必要事項を記入し、 「生物工学学生優秀賞」、「東日本支部学生奨励賞」または「生物工学学生優秀賞と東日本支部学生奨励賞」への応募であることを明記の上、電子メールにて、日本生物工学会東日本支部事務局 E-mail: (TEL. 03-5841-5142)宛、2019年2月22日(金)⇒2月26日(火)迄にお送りください。

ご多忙中とは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。

►東日本支部Topへ

支部活動,新着情報

Published by 支部:東日本 on 13 2月 2019

- 日時 2019年3月5日(火)13:00~20:00(懇親会を含む)

- 場所

【講演会】東京大学農学部弥生講堂

(〒113-8657 東京都文京区弥生1-1-1 )

東京メトロ南北線 東大前駅下車すぐ

【懇親会】東京大学農学部生協(文京区弥生1-1-1)

- オーガナイザー

雑賀 あずさ(産業技術総合研究所)

伊達 康博(理化学研究所)

辻 雅晴(国立極地研究所)

- プログラム

13:00~13:05 開会の挨拶………青柳 秀紀(筑波大学)

♦コロキウム「生物工学における酒造り~若手研究者が挑む微生物研究最前線~」

13:05~13:10 趣旨説明………辻 雅晴(国立極地研究所)

13:10~13:50

「ビール及びワインに関する研究紹介」

……朝田 圭(サッポロビール株式会社・酒類技術研究所)

13:50~14:30

「細胞の「かたち」が解き明かす清酒酵母の隠れた特性」

……五島 徹也(酒類総合研究所・醸造微生物研究部門)

14:30~15:10

「日本の伝統甘味飲料-麴甘酒-の魅力」

……倉橋 敦(八海醸造株式会社・研究開発室)

15:10~15:20 休憩

♦学生ポスター発表 (弥生講堂内)15:20~16:00

♦学生講演 16:00~17:40

16:00-16:25 学生講演1

16:25-16:50 学生講演2

16:50-17:15 学生講演3

17:15-17:40 学生講演4

17:40~17:50 閉会の挨拶………石井 正治(東京大学)

18:00~20:00 懇親会(東大農学部生協)

- 申込方法

申し込みフォームに必要事項および懇談会参加の有無を明記の上、お申し込みください。

※当日受付も行いますが、原則として事前登録をお願い致します。

(ポスター発表者は事前登録のみ。事前登録締切:2019年2月26日(火))

- 学生ポスター発表希望者

申し込みフォームより、参加申込をしてください。また、こちらの要旨フォーマット をダウンロードし、東京大学 石井()までお送り下さい。

をダウンロードし、東京大学 石井()までお送り下さい。

ポスター発表は本学会がカバーする生物工学の分野から広く募集します。

ポスター発表の定員は30名です。

お早めにお申し込み下さい(要旨提出締切:2019年2月23日(土)⇒2月26日(火)延長しました!)。

- 参加費

【コロキウム】一般1,000円(税込・学生無料)

【懇親会】一般:3,000円(税込)、学生:1,000円(税込)

※ポスター賞の発表・授与は懇親会のときに行いますので、応募者は是非御参加ください。

(参加費は当日、受付にてお支払いください。)

- 問合せ先

石井 正治 E-mail:

►東日本支部Top

学会行事

Published by 部会:次世代アニマルセルインダストリー on 13 2月 2019

人工多能性幹細胞(iPS細胞)や体性幹細胞等の幹細胞を用いた再生・細胞医療は、疾病の新たな治療法の選択肢として高く期待されており、医療産業における市場拡大が見込まれ、国内外における競争が激化している。しかしながら、現状の再生・細胞医薬産業は、対象疾患が限定され、産業としては事業規模が小さく、収益性が低くとどまっている。今後、産業として成熟させていくためには、市場性の高い製品を開発し上市させること、細胞加工プロセスを規格化し、コストダウンすることなど、多くの課題が残されている。これらの課題を克服するためにも、将来を見据えたより具体的な戦略と取り組みが必要である。

本シンポジウムでは、再生・細胞医療等製品の開発においてご活躍されている研究者をお招きし、産業化に向けた取り組みを中心にご講演いただき、再生・細胞医療等製品に関わる課題やこれからの対応について、背景から将来展望に至るまで多岐にわたり討議していただく予定である。

皆様のご参加をお待ち申し上げております。

- 日時:2019年3月27日(水) 13:00~17:30

- 場所:京都大学放射性同位元素総合センター講堂

- オーガナイザー: 蟹江 慧(名古屋大学)・山口 佳奈(東ソー株式会社)・堀江 正信(京都大学)

- プログラム:

13:00 開会挨拶

13:10 講演1 「再生医療等製品の品質及び安全性確保」

……桐原 清(株式会社生命科学インスティテュート)

14:10 講演2「バイオマテリアル材料の研究開発から実用化まで」

……平岡 陽介(新田ゼラチン株式会社)

〜休憩〜

15:30 講演3「医療用iPS細胞セルバンクの構築」

……塚原 正義(京都大学iPS細胞研究所)

16:30 講演4「平成29年度 特許出願技術動向調査 ‐ヒト幹細胞関連技術‐」

……千葉 直紀(特許庁)

17:30 閉会挨拶

18:00 懇親会

- 参加申し込み:申し込みはこちらから

当日の受付業務軽減のため、事前申し込みにご協力ください。申し込み〆切は、3月18日(土)です。

- 参加費:[一般]シンポジウム(1,000円)、交流会(2,000円)

[学生]シンポジウム(無料)、交流会(1,000円)

- 問合せ先:

日本生物工学会次世代アニマルセルインダストリー研究部会事務局

〒464-8601 名古屋市千種区不老町 創薬科学研究館302号室

名古屋大学大学院 創薬科学研究科

蟹江 慧 E-mail

【主催】日本生物工学会次世代アニマルセルインダストリー研究部会

【共催】公益社団法人化学工学会バイオ部会、日本動物細胞工学会(予定)

►次世代アニマルセルインダストリー研究部会Topへ

学会行事,研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 24 1月 2019

生物工学会誌 第97巻 第1号

山本 秀策

デジタル革命の急速な進展に立ちすくむだけのそんな日本に、労働人口の減少という国力衰退の始まりが重なり、再生を期して国を挙げての「生産性向上」「イノベーション創出」のかけ声も、ただ虚しく響くだけ。今こそ大学は、その「知」を生かし、日本の再生に貢献すべき時ではないか。古くて新しい喫緊の課題である。

知財の視点から私見を述べたい。

2017年3月のネイチャー特別企画冊子は「日本の科学研究は失速か」という問題を提起した。日本の研究論文数が世界で相対的に減少している。特に物理、生物学、免疫学、コンピュータ科学で、いずれもこれから最重要視される領域である。日本政府の科学への資金が停滞し、各大学は研究者の雇用を短期契約に舵を切らざるを得なくなったなど、要するに研究費がないのがその理由ではとのこと。

表1は日本の大学のライセンス収入トップ5を示す。表2の米国に比べて日本は2桁少ない。日本の全大学の合計額も米国のそれより2桁少ない。いったいこれは何だ。

2017年8月のネイチャー・インデックスがイノベーション・ランキング・トップ200を示した。トップ30までが米国の大学。31位に初めて日本の大阪大学が登場。日本の2位が理研、ランキングにして39位。日本の3位が京大、ランキングにして53位。特許に引用された研究論文の引用回数から研究論文を評価したとのこと。

表3は米国の大学の特許出願件数トップ10を示す。そこに示すノーベル賞受賞者数と高い相関を示し、同時にライセンス収入とも相関している。この出願件数トップ6位までの大学にノーベル賞が集中し、ライセンス収入も多額、しかも上記イノベーション・ランキング上位30内にすべて入っている。

つまり、イノベーションの観点から高いランクに評価される研究論文の出る大学にノーベル賞が集中し、特許出願が多くライセンス収入も多額ということである。

この事実は、これら大学は、特許などの知財に対する認識が高く、かつ上流側に位置する基礎研究から民間企業に魅力的な下流側の応用研究に至るまで広範にわたって優れた業績を上げているということである。

米国の大学はその存在意義を「社会への還元」と周知していることから、企業への協力という点が重視され、それが同時に研究者の評価の指標となる。研究の方向は必然的に社会に向かう。ゆえに大学発ベンチャーが多く輩出され、多額の投資がそれになされる。投資競争は過熱気味で、投資側は少しでも有利なポジションを占めようと、上流側の基礎研究にも投資対象を広げる。研究者は基礎研究に没頭できるというわけだ。魅力的で優れた研究をする大学には必然的にお金が集まり、大学はそれを独自に運用し、運用益は研究費に使われる。

日本は、研究者が伝統的に下流側に位置する応用研究を嫌う。大学発ベンチャーという発想がそもそもない。ゆえに民間企業には、その研究成果は魅力的でなく興味もない。その結果、企業にも大学にも研究成果に対するお金が入ってこない。大学の存在意義に日米間で差はないはず。学問の府にいつまでもとどまっていては「社会還元」という使命を果たすことは難しい。

「武士は食わねど高楊枝」という古い表現がある。「清貧と体面を重んじるのが武士」という意味である。もはや「武士」を「研究者」と読み代えて納得している時代ではない。研究費を国に頼る時代も終わっている。

自分の研究費は自分で稼ぐべきで、主体的戦略的に研究活動を立案し実行すれば可能なことである。知財の威力、特許の威力をしっかり認識し、生かすことだ。

日本政府は、この度、交付金の一部を成果重視で配分する意向を示した。成果の評価はベンチャー設立や企業との連携とのこと。当然の施策である。大学人は真剣に社会に目を向け、その「知」で研究費を稼ぐことを視野に研究に向うべきで、それが今、社会が大学に求めていることである。それこそが大学が果すべき「社会への還元」の第一歩であり、日本の再生への貢献ということではないだろうか。

著者紹介 山本特許法律事務所 弁理士

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 24 1月 2019

- 巻頭言“随縁随意”

- 生物工学賞

- 生物工学功績賞

- 生物工学功労賞

- 続・生物工学基礎講座―バイオよもやま話―

- バイオミディア

- バイオ系のキャリアデザイン

- バイオ系のキャリアデザイン(私のバイオ履歴書編)

- プロジェクト・バイオ

- 大学発!美味しいバイオ

- 解説

- Branch Spirit

- はじめまして!―新設学部紹介―

- 投稿規程

……( 52 )

……( 52 )

- 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering

…( 55 )

…( 55 )

- バイオインフォメーション…( 56 )

- 支部だより…( 57 )

- 事務局より…( 59 )

※お詫びと訂正

『生物工学会誌』97巻1号(2019年1月25日発行)に以下の誤りがありました。

謹んでお詫び申し上げるとともに、下記の通り、訂正させていただきます。

「バイオ系のキャリアデザイン(私のバイオ履歴書編):その場で生きよ(飯島 信司 著)」

・p.35 著者紹介欄 メールアドレス

誤)aitech.ac.jpの前のドット「.」 → 正)@

「解説:ムチン奇譚:我が国における誤った名称の起源(丑田 公規 著)」

・p.48 著者紹介欄 メールアドレス

誤)kitazato-u.ac.jp → 正)kitasato-u.ac.jp

・p.48 右段下から6行目

誤)C19-9 → 正)CA19-9

►生物工学会誌Top

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 1月 2019

日本生物工学会では、2019年度の学会賞(生物工学賞・生物工学功績賞・生物工学功労賞・生物工学奨励賞・生物工学技術賞・生物工学論文賞・生物工学アジア若手賞・生物工学アジア若手研究奨励賞・生物工学学生優秀賞)受賞候補者の推薦を募集しております。

授賞規程 および以下の推薦要領に従って、各賞にふさわしい候補者の推薦をお願いいたします。

および以下の推薦要領に従って、各賞にふさわしい候補者の推薦をお願いいたします。

<推薦要領>

【推薦書類の提出先】公益社団法人日本生物工学会事務局 E-mail:

メールの件名は「(各賞名)推薦」としてください。

【書類提出締切】2019年3月15日(金)

生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の推薦書類は、2019年2月25日(月)までに各支部長宛にお送りください。

※東日本支部の提出締切日は、2019年2月22日(金)⇒2月26日(火) です。⇒詳しくはこちら

※関西支部の方は、関西支部学生優秀賞への応募が必須となります。⇒詳しくはこちら

受賞候補者の方は、事務局から連絡があり次第、調書の提出をお願いいたします。

►学会賞Topへ

♦ 関連記事:

新着情報

Published by 学会事務局 on 23 1月 2019

日本生物工学会では、2019年度研究部会の設置申請を募集しております。

研究部会の設置をご希望の方は、研究部会規程 に従って研究部会設置申請書

に従って研究部会設置申請書 を2019年2月26日(火)までに学会事務局宛()に提出してください。理事会で審議のうえ採否を決定し、申請代表者あてに審議結果を通知いたします。

を2019年2月26日(火)までに学会事務局宛()に提出してください。理事会で審議のうえ採否を決定し、申請代表者あてに審議結果を通知いたします。

研究部会設置申請に関しての注意点

日本生物工学会は、特定分野の研究集会に対して下記のとおり研究部会制度を設け運営費の一部を助成します。

2010年度から、第1種研究部会、第2種研究部会および若手研究会に対して理事会審議決定の補助金を付与するとともに、研究部会を学会運営の重要な柱と位置づけています。

理事会では研究部会活動の活性化を目的に、適切な成果発表の方法や場の確保、開かれて 活力ある研究部会をめざした制度の改革について議論し、2016年に研究部会の存続期間などを含めた研究部会規程の見直しを行いました。

2019年度におきましては、申請に際して以下の点にご留意をお願いします。

- 研究部会の存続期間について、第1種研究部会は1年とし、第2種研究部会と若手研究会については制限を設けない。

- 助成金の上限について、第1種研究部会は20万円、第2種研究部会は5万円とする。

- 第2種研究部会への助成金の支給期間は、5年を限度とする。

ただし、本年度の第2種研究部会で

i) 2019年度に第2種研究部会の継続期間が10年を超える場合は、助成金を受けることができない。

ii) 2017年度より前から継続している場合は、申請に応じ2019年度限り助成金を受けることができる。

- 研究部会承認後、和文誌に会員募集記事を出す(本部より一括してお願いします。記事には研究部会の目的、メリット、アウトプットなどを明示し、意欲ある会員が誰でも参加できるようにすること、会誌7号を予定)。

- 一年の活動が終了した後、和文誌に活動報告を掲載する(会誌5号を予定)。

- 本会の研究部会として活動する場合は、助成金の有無にかかわらず、申請・活動報告を行う。

- 時代の要求、社会や会員の要請に応えるべく理事会では申請の内容を精査します。

活動報告については、年次大会以外の各種の機会に速やかにご報告いただくともに、年度末には活動報告書および会計報告書の提出をお願いいたします。

►研究部会ページTop

新着情報

Published by 学会事務局 on 23 1月 2019

こちらでは、生物工学会誌第97巻(2019年)の『バイオミディア』掲載記事(PDF)をご覧いただけます。

⇒過去号掲載記事(記事種別)一覧はこちら

|1号|2号|3号|4号|5号|6号|7号|8号|9号|10号|11号|12号|

『バイオミディア』掲載記事一覧

⇒掲載記事(記事種別)一覧へ

►このページのTopへ

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 21 1月 2019

日本生物工学会では、2019年1月21日(月)正午をもって、2019-2020年度代議員の立候補受付を終了しました。今後は、支部ごとの候補者一覧を作成の上、電子投票を以下の通り実施いたします。

- 投票期間:

2019年2月15日(金)10:00~3月1日(金)正午

- 選挙権:

選挙人は、2018年11月25日までに2018年会費納入済みの日本生物工学会正会員に限ります。

- 投票方法:

電子投票システムにより行います。会員番号とパスワードでログイン後、投票画面へ進んでください。

投票システムを利用するには、有効なメールアドレスの登録が必須となります。メールアドレスを登録していない方、あるいは変更をご希望の方は、異動連絡届出の提出をお願いいたします。

♦ 関連記事:【正会員の方へ】2019-2020年度代議員の選出について

新着情報

Published by 学会事務局 on 10 1月 2019

日本生物工学会では、2019–2020年度代議員の立候補を受け付けております。立候補される方は、Web選挙システムにて期日までにご登録ください。(終了しました)

受付期間:2019年1月10日(木)10時~1月21日(月)正午

立候補に関する注意点

- 立候補者は、2018年11月25日に2018年会費を納入済みの本会正会員に限ります。

- 立候補受付は、選挙システムを利用して行います。会員番号とパスワードでログイン後、「立候補受付」画面へ進んでください。パスワードをお忘れの方は、事務局()までお問い合わせください。

- 【確定】ボタンをクリックした後は、変更できませんのでご注意ください(【確定】ボタンをクリックした後で立候補を取り消す場合は事務局へご連絡頂く必要があります)。

- 立候補の登録画面にアクセスできるのは1回だけです。ただし、内容の確認は可能です。

⇒詳しい手順はこちら

♦関連記事:【正会員の方へ】2019–2020年度代議員の選出について

新着情報

Published by 学会事務局 on 07 1月 2019

このページには2018年の日本生物工学会からのお知らせ一覧を掲載しております。

| 掲載日 | 内容 |

|---|

| 2018.12.25 | 【学術賞】第16回江崎玲於奈賞受賞候補者推薦のお願い《学会推薦》 |

| 2018.12.20 | 『生物工学会誌』表紙デザインについて |

| 2018.12.20 | 【随縁随意】次世代を担う若き研究者にエールを込めて!-倉根隆一郎 |

| 2018.12.20 | 【和文誌】96巻12号の一部を公開しました |

| 2018.12.20 | 【和文誌】第96巻9号の特集とバイオミディア公開 |

| 2018.12.18 | 【年次大会】第71回大会 ランチョンセミナー(開催趣旨と協賛企業の募集) |

| 2018.12.18 | 【JBB】Vol. 127, No. 1(2019年1月号)オンライン公開 |

| 2018.12.17 | 【学会賞】2019年度生物工学アジア若手賞/生物工学アジア若手研究奨励賞(The DaSilva Award) 受賞候補者推薦募集 《締切:2019年3月15日》 |

|

| 2018.12.14 | 【事務局】年末年始休業のお知らせ(12月29日~1月3日) |

| 2018.11.25 | 【正会員の方へ】2019–2020年度代議員の選出について |

| 2018.11.22 | 【和文誌】96巻11号の一部を公開しました |

| 2018.11.22 | 【随縁随意】企業研究者と大学教員-堀内 淳一 |

| 2018.11.22 | 【和文誌】第96巻8号の特集とバイオミディア公開 |

| 2018.11.21 | 【学会賞】2019年度生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦募集 |

| 2018.11.20 | 【関西支部】関西支部学生優秀賞応募のお願い |

| 2018.11.15 | 会員システム一時停止のお知らせ

(11月19日/28日 22:00~18:00) |

| 2018.11.14 | 【事務局より】2019年会費納入のお願い |

| 2018.11.02 | 【JBB】Vol. 126, No. 6(2018年12月号)オンライン公開 |

| 2018.11.02 | 【国際交流】2018年 KSBB秋季大会に参加して |

| 2018.10.24 | 【随縁随意】運か才能か-中山 亨 |

| 2018.10.24 | 【和文誌】96巻10号の一部を公開しました |

| 2018.10.24 | 【和文誌】第96巻7号の特集とバイオミディア公開 |

| 2018.10.24 | 【JBB】Vol. 126, No. 5(2018年11月号)オンライン公開 |

| 2018.10.24 | 【学術賞】第60回藤原賞受賞候補者の推薦募集《学会推薦》 |

| 2018.10.11 | 【中部支部】2018年度支部例会での若手による講演 発表者募集 |

| 2018.10.03 | 【研究部会】次世代アニマルセルインダストリー研究部会 2018年度優秀学生発表賞決定!! |

| 2018.10.01 | <システムメンテナンスに伴うサーバ停止のお知らせ>

2018年10月1日(月)11:00 ~ 12:00 |

| 2018.10.01 | 【JBB】Vol. 126, No. 4(2018年10月号)オンライン公開 |

| 2018.09.26 | 【年次大会】第71回日本生物工学会大会(2019)

シンポジウム公募のお知らせ《締切:12月28日(金)》 |

| 2018.09.25 | 【和文誌】96巻9号の一部を公開しました |

| 2018.09.25 | 【和文誌】第96巻6号の特集とバイオミディア公開 |

| 2018.09.25 | 【随縁随意】時と生物工学-朴 龍洙 |

| 2018.09.25 | 【研究助成】山田科学振興財団 2019年度研究援助候補 推薦募集《学会推薦》 |

| 2018.09.20 | 【若手会】2018年度生物工学若手研究者の集い 夏のセミナー活動報告 |

| 2018.09.19 | 「バイオ実験を安全に行うために」出版のお知らせ |

| 2018.09.07 | 【年次大会】第70回日本生物工学会大会終了しました |

| 2018.09.05 | 【参加者の皆様へ】年次大会スケジュール通り開催予定 |

| 2018.08.31 | 【年次大会】台風の接近について |

| 2018.08.27 | 【西日本支部】2018年度学生賞候補者推薦募集 |

| 2018.08.23 | 【随縁随意】独走的研究のススメ-養王田 正文 |

| 2018.08.23 | 【和文誌】第96巻5号の特集とバイオミディア公開 |

| 2018.08.23 | 【和文誌】96巻8号の一部を公開しました |

| 2018.08.10 | 【JBB】Vol. 126, No. 3(2018年9月号)オンライン公開 |

| 2018.08.08 | 【九州支部】2018年度市民フォーラム 開催報告 |

| 2018.08.06 | 【事務局より】夏季休業のお知らせ(8月11日~15日) |

| 2018.07.25 | 【和文誌】第96巻4号の特集とバイオミディア公開 |

| 2018.07.25 | 【和文誌】96巻7号の一部を公開しました |

| 2018.07.25 | 【随縁随意】SGUと学会のグローバル化-伊藤 伸哉 |

| 2018.07.18 | 【JBB】Vol. 126, No. 2(2018年8月号)オンライン公開 |

| 2018.07.03 | 【東日本支部】日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ《候補者募集 締切:8月20日》 |

| 2018.06.27 | 【JBB】2017 Impact Factor 2.015 |

| 2018.06.25 | 【随縁随意】『生物工学会誌』の益々の発展を~和文誌あれこれ~-稲垣 賢二 |

| 2018.06.25 | 【和文誌】96巻6号の一部を公開しました |

| 2018.06.25 | 【和文誌】第96巻3号のバイオミディア公開 |

| 2018.06.15 | 【JBB】Vol. 126, No. 1(2018年7月号)オンライン公開 |

| 2018.06.11 | 【国際交流】2018 KSBB春季大会に参加して |

| 2018.06.08 | 【JBB】Vol. 125, No. 6(2018年6月号)オンライン公開 |

| 2018.06.01 | 【学術賞】平成31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 受賞候補者の推薦募集《学会推薦》 |

| 2018.05.28 | 【学会賞】2018年度学会賞受賞者決定のお知らせ |

| 2018.05.25 | 【事務局より】2018年度の研究部会について |

| 2018.05.25 | 【和文誌】第96巻2号のバイオミディア公開 |

| 2018.05.25 | 【随縁随意】異業種交流会への期待-日野 資弘 |

| 2018.05.25 | 【和文誌】96巻5号の一部を公開しました |

| 2018.05.17 | <法定点検によるサーバ停止のお知らせ>

2018年5月19日(土)18:30 ~ 20日(日)8:30 |

| 2018.05.14 | 【学術賞】第27回木原記念財団学術賞 受賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2018.05.05 | 【JBB】Vol. 125, No. 5(2018年5月号)オンライン公開 |

| 2018.04.27 | 【学術賞】第8回(2018年度)三島海雲学術賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2018.04.25 | 【随縁随意】オールドバイオの楽しみ-下飯 仁 |

| 2018.04.25 | 【和文誌】96巻4号の一部を公開しました |

| 2018.04.25 | 【和文誌】第96巻1号のバイオミディア公開 |

| 2018.04.24 | 【学術賞】第10回とうきゅう環境財団 社会貢献学術賞 受賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2018.04.16 | 【JBB】Vol. 125, No. 4(2018年4月号)オンライン公開 |

| 2018.04.09 | 【年次大会】第70回大会 講演要旨受付中

<締切: 2018年5月8日(火)正午> |

| 2018.04.06 | 【研究助成】第46回内藤記念講演助成金《学会推薦》 |

| 2018.04.06 | 【研究助成】第50回内藤記念海外学者招聘助成金《学会推薦》 |

| 2018.04.06 | 【学術賞】第50回内藤記念科学振興賞 候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2018.04.02 | 【学術賞】平成30年度 島津賞・島津奨励賞候補者 推薦募集《学会推薦》 |

| 2018.03.29 | 【公募】山田科学振興財団 国際学術集会開催助成 |

| 2018.03.29 | 【学術賞】第9回(平成30年度)日本学術振興会 育志賞受賞候補者募集《学会推薦》 |

| 2018.03.26 | 【和文誌】96巻3号の一部を公開しました |

| 2018.03.26 | 【随縁随意】新しい研究テーマを立ち上げる-谷口 正之 |

| 2018.03.26 | 【和文誌】第95巻12号の特集とバイオミディア公開 |

| 2018.03.12 | 【JBB】Vol. 125, No. 3(2018年3月号)オンライン公開 |

| 2018.03.01 | 【年次大会】第70回日本生物工学会 大会サイトオープン |

| 2018.02.27 | 【関西支部】Thai Society of Biotechnology (TSB) 主催 国際シンポジウム (TSB2018) ジョイントセッション講演者の募集 |

| 2018.02.26 | 【随縁随意】泥臭い研究とスマートな研究-辻 明彦 |

| 2018.02.26 | 【和文誌】96巻2号の一部を公開しました |

| 2018.02.23 | 【和文誌】第95巻11号の特集とバイオミディア公開 |

| 2018.02.19 | 【学術賞】第15回日本学術振興会賞 (JSPS Prize)受賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2018.01.30 | 【関西支部】「若手企画委員会セミナー(2017/10/31〜11/1)」開催報告 |

| 2018.01.26 | 【学会賞】2018年度各賞受賞候補者推薦のお願い |

| 2018.01.26 | 【事務局より】2018年度研究部会設置申請募集《締切:2月23日》 |

| 2018.01.26 | 【随縁随意】技術立国日本における学会の使命と人財の育成-木野 邦器 |

| 2018.01.26 | 【和文誌】96巻1号の一部を公開しました |

| 2018.01.25 | 【和文誌】第95巻10号の特集とバイオミディア公開 |

| 2018.01.25 | 【和文誌】『生物工学会誌』表紙デザイン変更のお知らせ |

| 2018.01.18 | 【JBB】Vol. 125, No. 2(2018年2月号)オンライン公開 |

| 2018.01.05 | 【学術賞】第15回江崎玲於奈賞受賞候補者推薦のお願い《学会推薦》 |

| 2018.01.05 | 新着情報2017年 |

過去の新着情報

Published by 支部:東日本 on 21 12月 2018

日本生物工学会東日本支部主催の賀詞交換会を、下記の日程で開催致します。意見交換ならびに懇親を深める場としていただけますとさいわいです。

- 日時:2019年1月18日(金)13:30~19:10

- 場所:味の素(株)川崎事業所

クライアントイノベーションセンター

(京浜急行大師線鈴木町駅徒歩1分)

- スケジュール:

<勉強会>(敬称略)

13:30~13:40 開会の辞……石井 正治

13:40~14:00

「味の素(株)の価値共創活動」

………野中 源(味の素・バイオファイン研究所)

14:00~14:40 CIC棟見学

14:40~14:50 休憩

<ミニシンポ『栄養の俯瞰:カラダと健康』>

14:50~15:00 趣旨説明……伊藤 久生

15:00~15:40

「栄養素・非栄養素成分の腸管吸収機作」

………小林 彰子(東京大学大学院農学生命科学研究科)

15:40~16:20

「腸管における微生物叢解析の最前線」

………植松 智(東京大学医科学研究所)

16:20~17:00

「アミノインデックス®技術を用いた生活習慣病予防への技術展開」

………影山 陽子(味の素・バイオファイン研究所)

17:00~17:05 閉会の辞…青柳 秀紀

<懇親会>

17:10~19:10 川崎事業所特別食堂にて

- 参加費:

【勉強会】会員・賛助会員・学生:無料/非会員:1,000 円(税込)

【懇親会】会員・賛助会員:3,000円/非会員:5,000 円/学生:1,000 円(すべて税込)

※講演会費、懇親会費は当日会場にてお支払い下さい。

- 申込み方法:

こちらの申込みフォームにて必要事項を入力し、確認の上お申し込みください。

※当日受付も行いますが、なるべく事前登録をお願い致します。

- 問合せ先:

東京大学大学院農学生命科学研究科 石井研究室

FAX: 03-5841-5272 E-mail

⇒東日本支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 20 12月 2018

新着情報

Published by 学会事務局 on 20 12月 2018

生物工学会誌 第96巻 第12号

倉根 隆一郎

筆者はこれまでに産官学と3つの職場を経験してきました。次世代を担う研究者にエールを込めて3つの キーワードを贈りたいと考えています。①女神様の微笑みを見逃さないように! ②知識、文献などは重要だが、これらを超えた発想と展開力を! ③トータルで考える! これらを頭に入れて諦めずに努力することが読者の方々の将来につながると考えています。

①女神様の微笑みを見逃さないように! 女神様はすべての人々に等しく1~2回は微笑んでくれます。 筆者が伯東(株)野畑靖浩氏との共同研究成果として生物工学技術賞を受賞した微生物の生産する高機能性バイオポリマーは女神様の微笑みの賜物です。バイオポリマーは微生物が菌体外に生産する多糖類で、1gで2Lの水を吸水保持する吸水保水性バイオポリマーです。国内外の多くの有力化粧品メーカーにて乳液やクリームなどに保湿剤として広く使用されています。粗精物に水溶液を加えたところ、溶けずに吸水し始めた時に、突如、かわいい赤ちゃんが紙オムツをはいて歩き出した姿が目の前に現われました。きっと女神様に微笑んでいただいたと確信しています。

②知識、文献などの枠を超えた発想と展開力を! この事例の代表例はノーベル賞に輝いた山中伸弥教授です。筆者のつたない2事例を記します。

(1)有害な有機塩素化合物TCE(テトラクロロエチレン)の塩素呼吸細菌によるバイオレメディエーション。従来の知見では完全嫌気性塩素呼吸細菌を用いて一つずつ脱塩素して最終的にエチレンにするものですが、分解途中産物にTCEより強い発がん性があり、脱塩素スピードが遅く年単位を要します。テーマ設定にあたり、TCEより一つ塩素が嫌気的にはずれたトリクロロエチレンで止まり、かつ、ある程度の酸素耐性を有する塩素呼吸細菌を探し、その後は好気的処理法などにより処理することを考えました。1か月後には目的塩素呼吸細菌が世界で初めて見つかり、能力は年単位から3日に大幅にスピードアップし、リスクのない脱塩素工程が完成しました。これにより、経済的に優れかつリスク管理型となり、我が国のバイオレメディエーション指針の大臣認定第1号となりました。

(2)医療現場での抗生物質耐性腸内細菌の感染拡大を防止。伊勢志摩サミットでオバマ大統領から、抗生物質耐性菌の拡大に手をこまねいていると、人類はやがては中世時代の医療環境に戻る恐れがあるので、第4世代の抗生物質の開発とともに耐性菌の拡大防止策を各国協議すべきとの提案がありました。この事案はサミット宣言に書き込まれ、日本でもアクションプランになりました。筆者は愛知県衛生研究所の鈴木匡弘先生、山田和弘先生とサミット前より共同研究を開始しており、従来法では遺伝子タイピングの検出に約1週間必要であったのに対し、同精度で、わずか4時間で遺伝子タイピングが可能な新規検出法を開発しました。サミット後1か月には関東化学(株)よりキットとして販売されるに至り、全国の医療現場で抗生物質耐性菌の感染拡大防止に役立っています。

③トータルで考える! 生物工学分野では木質・草本系バイオマス利用がエネルギー課題です。糖化およびエタノール生産工程は各々優れた多くの研究報文があります。しかし、現行の脱リグニン工程は酸などによる物理化学的処理によりなされ、結果として生じる廃液(黒液)処理に必要なエネルギーは、エタノール として得られるエネルギーの数倍以上必要と報告されています。私共の研究室では新規取得した糸状菌などにより、短時間での直接、脱リグニン・糖化を可能とし、まだ実用化には至っていませんが、稲ワラなどよりビール程度のエタノール生産に至っています。研究課題の産業への展開を図る時などに何らかのトータル の指標(例、エネルギー)を入れると独自性のあるテーマにつながると考えられます。

筆者のこれまでの狭くつたない経験からですが、何らかの参考にしていただければ幸いと存じ、次世代を担う方々にエールを込めて3つのキーワードを贈ります。

著者紹介 中部大学客員教授

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

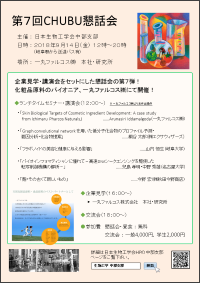

Published by 支部:中部 on 20 12月 2018

日本生物工学会中部支部では、3月30日(土)、31日(日)に国際シンポジウム「2019 Sakura-Bio Meeting」を開催いたします。発表分野は生物工学関連全般で、すべての発表は英語で行われます。皆様のご参加をお待ちいたしております。

詳しくはこちら(英語サイト)をご覧ください。⇒Click here for details.

⇒プログラム

.png)

- 開催日:2019年3月30日(土)、31日(日)

- 会場:名古屋大学創薬研究科(名古屋市千種区不老町)

- 基調講演:

Alice Vrielink (Univ. of Western Australia)

Dong-Myung Kim (Chungnam National Univ.)

- 招待講演:

Yuichi Koga (Osaka Univ.)

Ryuji Kato (Nagoya Univ.)

- 企業からの招待参加:

Teruyo Kato (iBody Inc.)

Hisashi Arikawa (Kaneka Co.)

- 講演要旨提出締切:2019年2月15日(金)

ポスター発表要旨提出締切:延長しました ⇒2019年3月15日(金)(終了しました)

- 参加費:一般2,000円、学生1,000円、交流会参加費用 1,000円(すべて税込)

※参加費、交流会参加費は当日受付にてお支払いください。

- 問合せ・要旨提出先:

名古屋大学大学院生命農学研究科分子生物工学研究室内

生物工学会中部支部Sakura-Bio Meeting 事務局

Email:

⇒案内用リーフレット

►中部支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 20 12月 2018

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 18 12月 2018

第71回日本生物工学会大会(2019年9月16~18日、岡山大学津島キャンパス)実行委員会では、ランチョンセミナーの協賛企業を募集しています。

詳しくは、ランチョンセミナー開催趣意書 およびランチョンセミナーご案内・申込書

およびランチョンセミナーご案内・申込書 をご覧ください。

をご覧ください。

本大会でのランチョンセミナー協賛を希望される方はランチョンセミナー申込書(Word / PDFフォーム)に必要事項をご記入の上、e-mail にて下記宛までお送り下さい。

【問合せ・申込み先】

株式会社エー・イー企画

第71回日本生物工学会大会展示会係

E-mail:

TEL: 03-3230-2744

FAX: 03-3230-2479

新着情報

Published by 学会事務局 on 18 12月 2018

Aurantiochytrium sp. overproducing unsaturated fatty acids (PUFAs) such as docosahexaenoic acid (DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA), and carotenoids such as �-carotene and xanthophylls (red droplets). To use the macroalgae Laminaria japonica (Konbu) as feedstock for the bioproduction of value-added lipids, mannitol, the main component of Konbu, should be converted to fructose which can be assimilated by Aurantiochytrium sp.

Following paper has demonstrated the efficient conversion of mannitol derived from Konbu to fructose by the psychrophile-based simple biocatalyst: Tajima, T. et al., “Efficient conversion of mannitol derived from brown seaweed to fructose for fermentation with a thraustochytrid”, J. Biosci. Bioeng., volume 125, issue 2, pages 180-184 (2018).

⇒JBBアーカイブ:Vol.107 (2009) ~最新号

⇒JBBアーカイブ:Vol. 93(2002)~Vol. 106(2008)

Journal of Bioscience and Bioengineering

Published by 学会事務局 on 18 12月 2018

開催の主旨

本研究会では、界面を自身の研究の切り口の1つとして精力的に研究を展開している講師による講演を通して、多様な観点からバイオインターフェースを捉える機会を参加者に提供し、新たな研究課題や共同研究の芽が生まれることを目指す。また、新たな研究課題の設定に向けたアプローチについて考え、本研究会の目指す方向とミッションについて議論を深める。

- 開催日時:2019年2月8日(金)14:00~22:00

- 場所:ゆふいん山水館(〒879-5196 大分県由布市湯布院町川南108-1)

- 参加費:5,000円

- プログラム:

<第一部:公開セミナー及びパネルディスカッション>

14:00~15:00

進行役:神谷 典穂(九州大学大学院・未来化セ)・堀 克敏(名古屋大学大学院)

「考えるを科学して、科学を考える: 論理思考の限界と、その突破法」

…高木 昌宏(北陸先端科学技術大学 マテリアルサイエンス研究科)

<第二部:研究報告>

15:00~18:00(非公開・部会委員及び、事前登録者のみ)

15:00~15:25

「微生物接着研究の世界に強力固着」

… 堀 克敏(名古屋大学大学院・研究部会長)

15:25~15:50

「メカニカルインターフェースとしての中間径フィラメントの機能」

… 中村 史(産業技術総合研究所 バイオメディカル研究部門)

15:50~16:20

「考えるのやめました:ヒトの悪知恵をあまり入れない進化工学」

… 梅津 光央(東北大学大学院)

16:30~17:00

「タンパク質トランスダクション細胞マイクロアレイ作製の試み」

… 藤田 聡史(産業技術総合研究所 バイオメディカル研究部門)

17:00~17:25

「メタン生合成の微生物インターフェース」

… 田丸 浩(三重大学大学院)

17:25~17:50

「バイオ界面を指向した人工脂質修飾タンパク質の設計」

… 神谷 典穂(九州大学大学院・未来化学創造センター)

<第三部:活動方針検討会>

20:00~22:00(非公開)

進行役:堀 克敏(名古屋大学大学院)

・次年度研究部会の運営方針

・その他

- 申込み方法:第二部、第三部は非公開としますので、参加をご希望の方は2019年1月18日(金)までに、下記までメールにてお申し込みください。お名前(フルネーム)とご所属の明記をお願い致します。お申し込みをもちまして、非公開部の内容の守秘義務にご了承頂いたものと致します。参加者が予定人数を超過する場合は選考を行うことがありますので、予めご了承下さい。

- 申込先:

九州大学大学院・未来化学創造センター 神谷 典穂

E-mail

⇒バイオインターフェース研究部会Topへ

学会行事

Published by 支部:東日本 on 18 12月 2018

主催行事

- 生物工学フォーラム『未来型健康社会創製に向けたオミックス利用の最前線』

日時:2018年8月31日(金)13:00~

場所:東京大学農学部2号館化学1番教室(2号館2階)(東京都文京区弥生1-1-1)

- 東日本支部 第13回 学生発表討論会

日時:2018年10月12日(金)13:00~10月13日(土)16:00

場所:八王子セミナーハウス(東京都八王子市下柚木1987-1)

- 賀詞交換会

日時:2019年1月18日(金)13:30~19:10申込みフォームはこちら

場所:味の素(株)川崎事業所 クライアントイノベーションセンター

(京浜急行大師線鈴木町駅徒歩1分)

- 第7回日本生物工学会東日本支部コロキウム

日時: 2019年3月5日(火)13:00~20:00(懇親会を含む)

場所: 【講演会】東京大学農学部弥生講堂(東文京区弥生1-1-1 )

【懇親会】東京大学農学部生協

共催行事

第3回 日本生物工学会東日本支部長賞

日本生物工学会東日本支部は2016(平成28)年度より、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した、若手の東日本支部所属本会会員に対して、『日本生物工学会東日本支部長賞』を授与しています。 2018年度は書類審査ならびに口頭発表形式の二次審査を行い、以下の1名が選考されました。(2018.8.31)

東京大学 助教 山田千早氏

【関連記事】

【東日本支部】日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ

【東日本支部】2019年度東日本支部学生奨励賞、日本生物工学会学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦募集

これまでの活動

►東日本支部Topへ

支部活動

Published by 支部:東日本 on 18 12月 2018

日本生物工学会東日本支部では、戸山高校SSH部様との共催事業として、『高校生セミナー(付:生徒研究発表会)』を開催しています。本年度は、以下の要領で開催いたします。年末のお忙しい時期とは存じますが、ご参会頂き、ご意見を頂戴できますと、大変幸甚に存じます。

- 日時

2018年12月23日(日)13:30~16:55

- 場所

東京都立戸山高校(〒162-0052 東京都新宿区戸山3−19−1)

(副都心線「西早稲田」駅より徒歩3分)

- プログラム

13:00~ 受付開始(1階生徒昇降口)

13:30~ 開会式 (講堂)

13:35~ 第一部 講演会(講堂)

「科学への誘(いざな)い」

…… 石井 正治(東京大学大学院農学生命科学研究科)

14:35~ 第二部 大学生や大学院生による口頭発表(講堂)

「研究という道を志して~光合成細菌の末端酸化酵素の研究~」

…… 吉田 昇平(東京大学 修士1年)

「新しい視点に出会って」

…… 石田 菜津美(東京大学 学部4年)

「身近な”モノ”を作る人を目指して~壺造り純米黒酢醸造過程における酢酸菌と乳酸菌の研究~」

…… 星 南穂子(東京大学 学部4年 )

15:40~ 第三部 高校生によるポスター発表(講義室1など)

高校生が研究成果発表を行います。

16:45~ 閉会式(講堂)

- 申込み

こちらの申込みフォームにて必要事項を入力し、確認の上お申し込みください。

(高校生は、生年月日、学校名、学年、住所、電話番号、保護者名の登録が必要です。)

- 問合せ先

東京大学大学院農学生命科学研究科

石井 正治

E-mail

【共催】戸山高校SSH部

⇒東日本支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 17 12月 2018

日本生物工学会では、生物工学アジア若手賞、および生物工学アジア若手研究奨励賞(The DaSilva Award)の2019年度受賞候補者の推薦を募集しております。

生物工学アジア若手賞は、21世紀の人類社会の発展と地球環境の保全に必須である生物工学(バイオテクノロジー)の分野で顕著な研究業績をあげたアジアの若手研究者に授与されます。

生物工学アジア若手研究奨励賞(The DaSilva Award)は、元ユネスコバイオサイエンス部長であった故Edgar J. DaSilva博士のご寄付により創設されたもので微生物に関連するバイオテクノロジーの分野で、近い将来に顕著な研究業績をあげることが期待されるアジアの若手研究者に授与されます。

正会員におかれましては、推薦要領をご参照のうえ、各賞の趣旨にふさわしい優秀な若手研究者の推薦をよろしくお願いいたします。

推薦書類は、2019年3月15日(金)までにメールで学会事務局(学会賞担当: )宛に送付してください。

►学会賞Topへ

新着情報

Published by 支部:西日本 on 10 12月 2018

日本生物工学会西日本支部では、生物工学に関連する優れた実績を讃え、下記の3名に2018年度の支部学生賞を授与することに決定しました。誠におめでとうございます。

奥村 友太(鳥取大学大学院持続性社会創生科学研究科 工学専攻M2)

小林 大起(鳥取大学大学院持続性社会創生科学研究科 農学専攻M2)

松本 侑也(岡山大学大学院環境生命科学研究科 生物資源科学専攻M2)

⇒西日本支部Topへ

支部活動,新着情報

Published by 学会事務局 on 26 11月 2018

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 11月 2018

2018(平成30)年11月25日

公益社団法人 日本生物工学会

公益社団法人 日本生物工学会は 定款 に基づき、任期満了に伴う代議員選挙を下記のように実施いたします。

に基づき、任期満了に伴う代議員選挙を下記のように実施いたします。

選挙日程

| 候補者の立候補受付 | 2019年1月10日(木)10時~1月21日(月)正午 |

|---|

支部からの候補者の

推薦受付 | 2019年1月22日(火)10時~2月5日(火) |

|---|

候補者の公示・

電子投票の実施 | 2019年2月15日(金)10時~3月1日(金)正午 |

|---|

| 結果の公示 | 2019年3月下旬(ホームページ)および

生物工学会誌第97巻第4号(2019年4月25日発行) |

|---|

代議員候補者は、立候補および各支部からの推薦によります。

選挙権・被選挙権を有するための資格要件

- 2018年11月25日に本会正会員であること(2018年の会費を納入済みのこと)

任期

今回の選挙で選ばれる代議員の任期は、次の代議員選挙(2021年3月予定)終了までの2年間となります。

選挙方法

本選挙は、電子投票システムを利用して、立候補の届け出および投票をWeb上で受け付けます。

電子投票システムを利用するには、有効なメールアドレスの登録が必須となります。メールアドレスを登録していない方、あるいは変更したい方は、異動連絡届出、または、以下の登録フォームより予めご登録いただきますようお願い申し上げます。

問合せ先

公益社団法人 日本生物工学会 事務局

〒565-0871

大阪府吹田市山田丘2番1号 大阪大学工学部内 C3棟4F 433

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

E-mail: info@sbj.or.jp

新着情報

Published by 学会事務局 on 22 11月 2018

生物工学会誌 第96巻 第11号

堀内 淳一

本学会の会員には、大学教員はもちろんのこと、民間企業の研究者も多く含まれている。筆者は大学院の修士課程を修了後、民間企業に約15年勤務し、その後大学に転じ約20年勤務してきた。ここでは、これらの経験をもとに、企業研究者と大学教員について思いつくままに比較し、読者の参考に供したい。

本学会会員の仕事は主に研究である。問題を解決するために文献を調べ、仮定を立て実験を行う研究の進め方そのものに、企業と大学で違いがあるとは思えない。しかしながら、研究の動機には大きな違いがある。企業における研究活動は、経営目標を達成するための手段の一つである。したがって、研究テーマは企業戦略の中で重要な、優先度の高い課題が選択され、そこに研究者の趣味が入る余地はない。一方、大学教員の研究の原動力は、特定の領域に関する強固な知的関心であり、本質を明らかにしたいという個人的欲求である。解くべき問題は、企業研究者の場合は社会やマーケットにあり、大学教員ではその人の心の中にある、と言っていいかもしれない。

研究成果は、企業では商品やサービスとして社会や消費者に提供される。研究成果が目に見える形で世の中に出ていく醍醐味は、企業研究者の特権だろう。大学では、研究はオリジナリティにより評価され、論文数が重要になる。大学で継続的に論文を出し続けるためには、研究に対するモチベーションに加え、強いメンタルが求められる。以前に比べ、大学教員の論文数は大幅に増加しており、ポストの減少と相まって企業研究者の大学への異動が難しい時代である。企業における研究は組織的に行われ、大学での研究は個人的に進められる。企業では、あるテーマを誰が担当するかは会社の都合で決まり、チームで研究が行われ、多少休んでも研究は支障なく進んでいく。大学の研究は個人の意思と責任に基づいて行われ、本人が休むと進捗は直ちにゼロになる。組織人として歩んできた企業研究者が大学に異動することは、大企業のサラリーマンが自営業者になるのに似ており、それなりの覚悟が必要である。

大学教員の重要な仕事に講義や研究指導などの教育がある。実は企業研究者は、仕事として教育を考える機会は余りない。筆者も大学に転じた時、若い学生たちに何をどのように教えていくべきかについて、深く考えたことがなかったことに気づかされた。会社にいた時のペースで学生に厳しく接し、見兼ねた上司の教授から「先生、教育は忍耐ですよ。」と諭され未熟を恥じたものである。せっかちな企業出身者には、誘導期にある学生の成長を辛抱強く見守ることが難しかったのである。実際、日々学生から教えられることも大変多く、その成長を身近に見ることは、大学教員でなければ得られない貴重な機会であろう。

企業研究者のキャリア形成には難しい面がある。企業のキャリア育成システムは、研修や海外勤務、ローテーションなどにより、バランス感覚や広い視野を持った経営中枢を担う人材の育成を目的としていることが多い。残念ながら研究をいくら一生懸命やっても大組織の運営能力は身につかない。このため企業研究者は一定の年齢で、このままスペシャリストとして進むか、マネジメントに進むかを決断する必要がある。筆者は結果的にこのタイミングで大学に異動したことになる。一方大学では、指導教員の下、専門分野を深く極める教育が行われるが、かなり若い段階で人材を絞り込み、その将来性を見極めねばならない点が大変難しい。テニュアのポジションが得られれば一般に定年まで研究を継続する環境が保証される。

最後にお金の話をするが、国立大学法人では、教員一人に配分される研究予算は旅費込みで概ね年100万円以下である。学生の人件費がタダであることを考慮しても、企業で使える研究費の1/10以下と考えてよい。このため研究室の維持に外部資金の導入は欠かせない。ちなみに筆者の場合、30代後半で民間企業から大学に移った際、年収で約2割減少した。大学教員は蓄財には向かない職業である。

著者紹介 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 22 11月 2018

⇒生物工学会誌Topへ

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 21 11月 2018

日本生物工学会では、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞候補者の推薦を募集しております。本賞は、日本の大学の博士後期課程(あるいはそれに同等の大学院教育課程)に進学して優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的として、研究奨励金(5万円)を授与するものです。優秀な学生会員の推薦を宜しくお願いいたします。⇒推薦要領はこちら

【書類提出 締切】 2019年2月25日(月)

※東日本支部の提出締切日は、 2019年2月22日(金)⇒2月26日(火) です。

※関西支部の方は、関西支部学生優秀賞への応募が必須となります。

(応募締切日 2019年1月11日(金)⇒18日(金)正午 延長しました)

⇒詳細はこちら

新着情報

Published by 支部:関西 on 20 11月 2018

2018(平成30)年11月20日

日本生物工学会 関西支部長

片倉 啓雄

日本生物工学会では、創立90周年記念事業の一環として2012年に生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を創設しました。この賞は、博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的とするものです。生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞者には研究奨励金(5万円)が授与されます。⇒受賞者一覧はこちら

この度、日本生物工学会関西支部では、支部における生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者の選考過程を明確化するため、関西支部学生優秀賞を新たに創設しました。この賞は、翌年度に博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される、関西支部所属の学生会員の研究奨励を目的とするものです。なお、本賞受賞者の中から選考される最優秀者1名を、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の候補者として、関西支部より推薦することになります。

つきましては、関西支部学生優秀賞への応募者を募集いたします。関西支部の各大学の先生方におかれましては、是非、優秀な学生会員のご応募にご協力くださいますようお願いいたします。

| 関西支部学生優秀賞への応募ならびに選考方法 |

|---|

- 対象者は、関西支部に所属する日本生物工学会学生会員であり、大学院博士前期課程等に在籍しており、2019年度に博士後期課程への進学を予定し、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される者とする。

- 応募は、指導教員による承認の上、「関西支部学生優秀賞申請書」

による自薦によるものとする(下記提出先まで電子メールにて送付)。申請書内に指導教員の氏名・所属・メールアドレスを記載することにより、指導教員の承認を得たものとする。 による自薦によるものとする(下記提出先まで電子メールにて送付)。申請書内に指導教員の氏名・所属・メールアドレスを記載することにより、指導教員の承認を得たものとする。

- 応募書類をもとに、関西支部委員による選考を行い、関西支部学生優秀賞受賞者を決定する。さらに、関西支部委員による研究プレゼンテーション審査会(2019年1月29日(火)に月桂冠株式会社 昭和蔵にて開催される第114回醗酵 学懇話会に先立って、12:00より開催)を経て、最優秀者1名を決定する。

- 最優秀者は、「生物工学学生優秀賞候補者調書」

と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」 と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」 を提出の上、関西支部より日本生物工学会本部に推薦される。生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞者は、各支部より推薦された候補者から日本生物工学会本部での選考を経て決定される。 を提出の上、関西支部より日本生物工学会本部に推薦される。生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞者は、各支部より推薦された候補者から日本生物工学会本部での選考を経て決定される。

詳しくは、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞候補者推薦要領をご参照ください。

|

「関西支部学生優秀賞申請書」 (記載例はこちら

(記載例はこちら )に必要事項を記入し、「関西支部学生優秀賞」への応募であることを明記の上、電子メールにて、日本生物工学会関西支部庶務幹事 岩木 宏明(E-mail: ; TEL. 06-6368-0779)宛、2019年1月18日(金)正午迄にお送りください。

)に必要事項を記入し、「関西支部学生優秀賞」への応募であることを明記の上、電子メールにて、日本生物工学会関西支部庶務幹事 岩木 宏明(E-mail: ; TEL. 06-6368-0779)宛、2019年1月18日(金)正午迄にお送りください。

ご多忙中とは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。

⇒関西支部Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 15 11月 2018

計画停電に伴うサーバ停止のため、下記の期間、日本生物工学会の会員システムが利用できなくなります。

入会申込みおよび異動届をWeb上で受け付けることができませんのでご注意ください。

- 2018年11月19日(月)22:00~11月20日(火)18:00

- 2018年11月28日(水)22:00~11月29日(木)18:00

ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

なお、上記期間中も、学会HP、Journal of Bioscience and Bioengineeringの投稿・査読システム(EVISE)、および閲覧(ScienceDirect)は通常通りご利用いただけます。

新着情報

Published by 学会事務局 on 14 11月 2018

平素より学会活動にご協力賜り、誠にありがとうございます。

2019年の会費の納入をお願い申し上げます。会費は会誌の刊行、大会の開催、講演会、その他学会の事業運営にあてられますので、何卒ご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。なお、振込用紙は12月上旬に会員の皆様宛に直接お送り致します(会費口座振替登録者は除く)。

2019年会費 (1月~12月、不課税)

| 正会員 | 9,800円(だたし、海外在住の正会員は12,000円) |

|---|

| 学生会員 | 5,000円 |

|---|

| 団体会員 | 30,000円 |

|---|

| 賛助会員 | 50,000円(1口以上) |

|---|

納入期限

- 振込用紙をご利用の場合:

正会員および学生会員: 2018年12月末日

団体会員および賛助会員: 2019年4月末日

- 自動引落(口座振替)をご利用の場合: 2019年4月23日(火)に引落実施予定

領収書について

- 【銀行振込でのお支払い】 振込票の控えを領収証としてご利用ください。

- 【口座振替でのお支払い】 領収証を希望される方は、事務局にお申し出ください。領収証は会費引き落し後(5月初旬)に送付いたします。領収証の宛名は会員名、送付先は会誌送付先と同住所となります。毎年領収証が必要な方はその旨お知らせください。

紛失による領収証の再発行はいたしませんのでご注意ください。

英文誌Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) の購読について

2009年より英文誌(JBB)は電子ジャーナルへのアクセス権のみとなりました。冊子体はご希望の会員に年額5,000円(税込)で有料配布しております。正会員および学生会員の方で、新規に有料購読をご希望の方はできるだけ早めにお知らせください。また、冊子購読を中止される場合も早めに事務局までご一報ください。

会費の口座振替について

毎年の会費をご指定の銀行口座からお支払いいただくことも可能です。預金口座振替依頼書 を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

異動届出

会誌送付先、住所、会員資格(学生会員から正会員へ移行)などの変更は、会員サービスから異動届出をお願いします。FAXの場合は、ダウンロードした書面にご記入のうえ、下記宛にお送り下さい。

退会届出

2018年12月14日(金)までに理由を付してE-mailまたはFAXにてお届け下さい。なお滞納会費があれば納入をお願いします。⇒詳しくはこちら

年度途中で退会された場合、会費は返金いたしません。年度末退会(12月31日付での退会)を希望する方は、その旨退会届にご記入ください。

お問い合せ先

日本生物工学会事務局

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2番1号

大阪大学工学部内

公益社団法人 日本生物工学会

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

E-mail:

新着情報

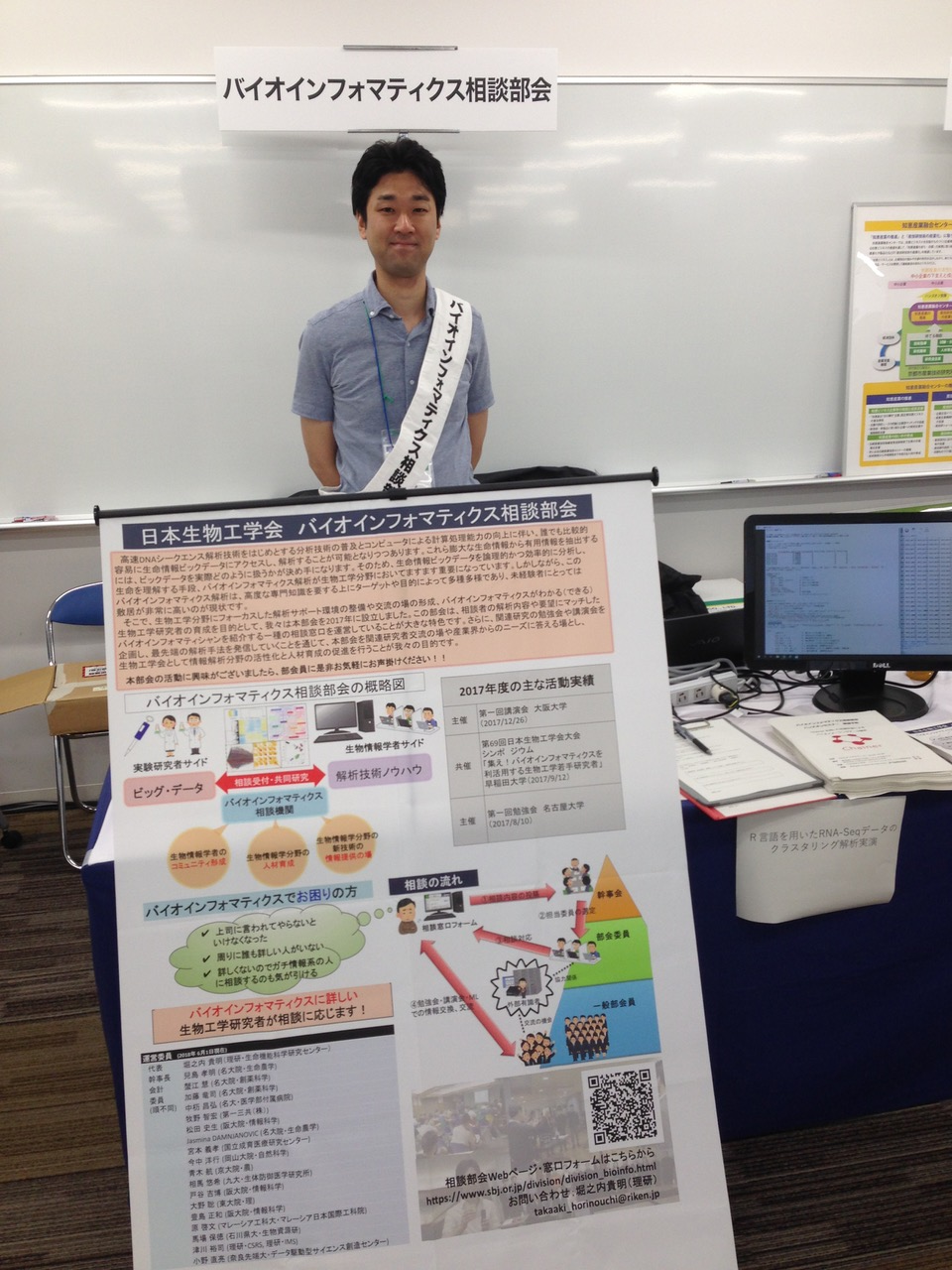

Published by 部会:バイオインフォマティクス on 14 11月 2018

この度バイオインフォマティクス相談部会は、株式会社Preferred Networksの後援により、ハンズオンセミナーを開催致します。

バイオインフォマティクス相談部会 ハンズオンセミナー

Chainerを用いた深層学習によるバイオイメージングデータ解析

- 主催: バイオインフォマティクス相談部会

- 後援: 株式会社Preferred Networks

- 日時: 2019年3月9日(土) 10:00~18:00 (交流会18:00-)

- 会場: 株式会社Preferred Networks本社セミナー室 (東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル)

- 参加費: 1000円(交流会費用を別途徴収いたします)

- 定員: 30名

- 講師: 鈴木脩司先生・大野健太先生(株式会社Preferred Networks)

内容

ニューラルネットワークの計算および学習を行うためのオープンソースソフトウェアライブラリであるChainer を用い、バイオイメージングデータの解析を体験していただきます。題材として様々な遺伝的背景を持つ酵母細胞の蛍光画像(Kraus et al., Mol Syst Biol., 13(4), 924, 2017)の公開データを用い、細胞の形状を深層学習を用いて分類します。

当日は深層学習の実行環境として、クラウドサービスのGoogle Colaboratory を使用します。可能であればノートPC をご持参ください。都合がつかない場合はご一報いただければ当方にて用意します(詳細は当事者に後日連絡します)。

本セミナーの参加には、プログラミング言語の基本的な構文や概念(変数代入やループなど)を既に習得していることが望まれます。ハンズオンではPythonを使います。Pythonまたは他の言語で、そのような作業の経験があれば理解がスムーズになります。日程の都合上、プログラミング部分のレクチャーに割くことができる時間に制約がございます。当日の作業を少しでも円滑に行えるように、参加者には事前に資料を配布する等の配慮をしますが、ご協力をお願い申し上げます。

尚、宿泊される場合は各自手配をお願いします。また、参加者が超過する場合は選考を行うことがありますのでその点予めご了承下さい。

【問合せ先】理化学研究所 生命機能科学研究センター

堀之内貴明 E-mail:takaaki_horinouchi[at]riken.jp

セミナー当日に使用した資料を公開しました。

資料1 メディカルAI専門コース オンライン講義資料 (深層学習の理論とChainer関数群の解析用)

資料2 microscopy_data_with_chainer (今回の実習のプログラム実行内容)

バイオインフォマティクス相談部会ハンズオンセミナーは、2019年3月9日に、株式会社Preferred Networks社セミナー室にて開催されました。様々な所属の参加者が集まり、持参したPCにて深層学習によるイメージングデータの解析にチャレンジいたしました。

開催にあたり株式会社Preferred Networks社および講師の鈴木脩司先生・大野健太先生には大変お世話になりました。改めて御礼申し上げます。

当日の様子

大手町にある株式会社Preferred Networks社セミナー室をお借りしました。

講師の鈴木先生(右)と大野先生(左)

ハンズオンセミナーの様子

►バイオインフォマティクス相談部会Topへ

学会行事

Published by 支部:九州 on 07 11月 2018

|第25回九州支部鹿児島大会開催案内|九州支部Topページ|

♦一般講演プログラム♦

A会場(農・獣医共通棟2階 201講義室)午前の部(一般講演)9:30〜11:30

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

- A-a01 RNA結合タンパク質NrdAの高発現は糸状菌の二次代謝生産を促進する

…○門岡千尋1,泉津弘佑2,浅井禎吾3,奥津果優1,吉﨑由美子1,髙峯和則1,後藤正利4,玉置尚徳1,二神泰基1(1鹿大・農,2滋賀県大・環境科学,3東大院・総合文化,4佐賀大・農)

- A-a02 乳酸菌を用いたリン酸除去

…○眞﨑加奈子,堤 汐里,中山泰宗,松岡正佳,長濱一弘(崇城大・生物生命)

- A-a03 ゲノム構造不安定株を用いた遺伝子水平伝播の遺伝因子の探索

…○竹下智尊1,小代安莉1,末永 光2,木村信忠2,廣瀬 遵3,渡邊崇人4,後藤正利5,二神泰基6,古川謙介1,藤原秀彦1 (1別府大 ・発酵,2産総研・生物プロセス,3宮崎大・農,4京大・生存研,5佐賀大・農,6鹿大・農)

- A-a04 Chlorella vulgarisの藻体を培地成分に用いる水素生産

…○山田健介,宮武宗利,廣瀬 遵,横井春比古(宮崎大・工・環境応化)

- A-a05 Pseudomonas sp. LLC-1株のベンゾイルぎ酸の分解に関わる遺伝子の同定

…○月俣隆世,宮武宗利,横井春比古,廣瀬 遵(宮崎大・工・環境応化)

- A-a06 大腸菌の嫌気発酵におけるヒドロゲナーゼ2の役割

…○今林彩花,Chandra SHEKHAR,前田憲成(九工大・院・生命体)

- A-a07 Quorum sensing between Gram-negative bacteria responsible for methane production in complex waste sewer sludge consortia

…○Thi Dong Phuong Nguyen,前田憲成(九工大・院・生命体)

- A-a08 熊本地震による地下水中の微生物群集構造の変化

…○岳野恭平1,登 直幹2,細野高啓3,森村 茂3(1熊大・工・材化,2熊大院・物質生命,3熊大院・先科研)

- A-a09 人工飼料で飼育したカイコの腸内細菌叢の解析

…○森山かな1,片山葉月1,太田広人2,森村 茂2(1熊大・工・材化,2熊大院・先科研)

- A-a10 分岐型脂肪酸を用いたコナヒョウヒダニの防除

…○南山美音1,好田年成2,森田 洋1(1北九大,2日産化学)

A会場(農・獣医共通棟2階 201講義室)午後の部(一般講演)14:20〜17:08

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

- A-p01 白麹菌のSirtuin Dは固体培養時のクエン酸,酵素生産を制御する

…○宮本 葵1,門岡千尋1,奥津果優1,吉﨑由美子1,髙峯和則1,後藤正利2,玉置尚徳1,二神泰基1(1鹿大・農,2佐賀大・農)

- A-p02 Paenibacillus sp. A13 由来ニゲラン分解酵素の精製と性質

…○山内夢乃,稲福隆之,上地敬子,平良東紀(琉大・農)

- A-p03 昆虫病原糸状菌Beauveria bassianaゲノムに存在するGH18ファミリーエンドグリコシダーゼの諸性質の解析

…○野田滉陽,黄 一博,樋口裕次郎,竹川 薫(九大院・生資環・生命機能)

- A-p04 褐藻類Ascophyllum nodosum由来硫酸化多糖体アスコフィランのα-glucosidase阻害作用に関する研究

…○Liang Yan1,沖村 崇2,山口健一1,小田達也1(1長大・水,2林兼産業)

- A-p05 Streptomyces属由来α-1,3-グルカナーゼに関する研究

…○矢幡翔太,林順司,若山守(立命館大・生命)

- A-p06 自己集合型ナノパーツ(SNAP)による組換えマラリアワクチンの開発

…○山下賢剛1,小山浩舗1,笹原健嗣2,栗原浩一1,イブラヒム ヒッシャム1,新井亮一2,宮田 健1(1鹿大・農・食品化学,2信州大・繊維・応生)

- A-p07 海洋性発光細菌の発光増大因子の検討

…○桑原 眸1,二宮 純子2,森田 洋1(1北九大・国際環境工,2大分高専)

- A-p08 ミドリムシ由来脂質が免疫細胞に及ぼす影響の解析

…○小濵 可奈絵1,宮川幸1,藤丸裕貴1,柘植圭介2,鈴木健吾3,中島綾香3,杉本良太3,北垣浩志1(1佐賀大・農,2佐賀工技セ,3ユーグレナ)

- A-p09 コハク酸要求性Thermus thermophilus変異株におけるエチレン生成酵素の耐熱性獲得進化

…魚住昇平,中山泰宗,長濱一弘,○松岡正佳(崇城大・生物生命・応微工)

- A-p10 光化学系ⅡD1タンパク質のC末端プロセシングを改良した異種耐熱性D1ポリペプチドの中温性シアノバクテリアでの発現

…○樋口 稜,福田浩之,中山泰宗,長濱一弘,松岡正佳(崇城大・生物生命・応微工)

- A-p11 ストレス下におけるアオリイカのタンパク質発現解析

…○渡辺 翼1,飯田有里沙1,小林佳苗1,岡本 昭2,陶山明子1(1別大・食栄・発酵食,2別大短大・食栄)

- A-p12 ストレス下におけるケンサキイカのタンパク質発現解析

…○小林佳苗1,飯田有里沙1, 渡辺 翼1,岡本 昭2,陶山明子1(1別大・食栄・発酵食,2別大短大・食栄)

- A-p13 特異的低分子抗体の単離を目指した新規抗体フォーマットFv-claspによるウサギ抗体ライブラリの構築と評価

…○米丸朋美1,高木淳一2,有森 貴夫2,伊東 祐二1 (1鹿大院・理工,2阪大・蛋白質研)

- A-p14 中度好塩菌Chromohalobacter salexigens由来酸可溶性タンパク質の検索と発現

…○樫木まどか,山上 史煕,鶴丸博人,石橋松二郎(鹿大・農)

►このページのTopへ

B会場(農・獣医共通棟2階 203講義室)午前の部(一般講演)9:30~11:30

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

- B-a01 プロテアーゼを高生産する黒麹菌の育種と芋焼酎醸造試験による評価

…○瀬戸口翔1,2,益留綾菜2,岩井謙一2,髙瀬良和2,二神泰基3,玉置尚徳3(1鹿大院・連農,2霧島酒造,3鹿大・農)

- B-a02 新規調味料「酪醬」の醸造法の検討

…○服部 俊,三品裕太,林順司,若山守(立命館大院・生命科学・生工)

- B-a03 ホエイを原料とする新規酒類の開発

…○石山真乃介,山畑直樹,林順司,若山守(立命館大院・生命科学・生工)

- B-a04 棚田特産香り米添加清酒の開発における香気成分の特性

…○鈴木白彬1,下川瑞穂1,藤居 崇2,岡本啓湖3,塩屋幸樹1(1別大・食栄・発酵食,2藤居酒造,3福女短・健栄)

- B-a05 鳩麦糠からの糠床調製および米糠床との比較

…渡邉正一1,〇木村洋2,波多野淳子2,矢野寿美子2,木村康子2,三嶋真由美2,土井琴美3,初見泰寛3,河邉真也3,宮﨑泰幸3(1渡辺農産,2北九州小倉・糠床糠炊き研究会,3水産大)

- B-a06 麹菌でりんごを発酵させた「りんご麹」の開発

…○國本龍司 ,和田康佑,陶山明子(1別大・食栄・発酵食)

- B-a07 北九州産ブドウから分離した酵母の醸造特性…○岡本実紗子,森田洋(北九大)

- B-a08 焼酎製造に適した混合培養麹による酵素生産性の向上

…○守口裕二,一ノ瀬貴弘,森田洋(北九大)

- B-a09 醸造酵母の異数性染色体出現頻度の解析

…○草場裕貴1,藤丸裕貴1,山本裕貴1,高木康裕1,東 将之1,豊田 敦2,北垣浩志1(1佐賀大・農,2遺伝研)

- B-a10 麹由来グリコシルセラミドの腸内細菌への作用解析

○永留真優1,阪本真由子1,宮川幸1,北島悠花1,中村強2,中山二郎3,北垣浩志1(1佐賀大・農,2福岡女子大,3九大・農)

B会場(農・獣医共通棟2階 203講義室)午後の部(一般講演)14:20〜17:08

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

- B-p01 講演中止

- B-p02 出芽酵母によるD-アミノ酸誘導体の発酵生産法の構築

…○中本 侃,林 順司,若山 守(立命館大院・生命科学・生工)

- B-p03 食品中アクリルアミド低減に向けたL-アスパラギナーゼ高生産乳酸菌の探索及び諸性質の検討

…○古川 慎,林順司,若山 守(立命館大院・生命科学・生工)

- B-p04 高菜漬けから分離した乳酸菌のGABA生産に関する研究

…○松本 栞1,嶋田有希1,田中沙織1,菊池秀一2,松崎弘美1(1熊本県大・環境共生,2菊池食品)

- B-p05 アンヒドロフルクトースと酢酸の併用による静菌効果

…○宮﨑直人1,吉永一浩1,久保満2,安部淳一3(1サナス,2鹿児島県水産技術開発セ,3鹿大・農)

- B-p06 小曲米酒における固体糖化の有無による酒質への影響

…○杉町美奈1,吉﨑由美子2,印 璇3,竹内春佳4,奥津果優2,二神泰基2,玉置尚徳2,高峯和則2(1鹿大院・農,2鹿大・農・焼酎発酵セ,3鹿大院・連農,4鹿大・農)

- B-p07 漢方用薬「神麹」の菌叢構造と含有成分の実態調査

…○王子 泰1,奥津果優2,二神泰基2,吉﨑由美子2,玉置尚徳2,丸山卓郎3,小松かつ子4,髙峯和則2

(1鹿大院・農,2鹿大・農・焼酎発酵セ,3国立医薬品食品衛生研,4富山大・和漢研)

- B-p08 奄美大島の自然界からの醸造用酵母の分離とそれを利用した焼酎の開発

…○皆川貴義1,吉﨑由美子2,岩崎史奈1,奥津果優2,二神泰基2,玉置尚徳2,髙峯和則2(1鹿大院・農,2鹿大・農・焼酎発酵セ)

- B-p09 小曲米酒と泡盛の香気成分比較

…○趙 喆1,吉﨑由美子2,杉町美奈1,奥津果優2,二神泰基2,玉置尚徳2,髙峯和則2(1鹿大院・農,2鹿大・農・焼酎発酵セ)

- B-p10 原料サトウキビ品種の違いが黒糖焼酎香気に及ぼす影響

…○松尾郁弥1,岩崎史奈2,奥津果優3,吉﨑由美子3,二神泰基3,玉置尚徳3,髙峯和則3(1鹿大・農,2鹿大院・農,3鹿大・農・焼酎発酵セ)

- B-p11 芋焼酎の酒質に与える製麹日数の影響

…○矢野真也1,藏薗秀伍1,南 果2,奥津果優2,二神泰基2,吉﨑由美子2,玉置尚徳2,髙峯和則2(1鹿大院・農,2鹿大・農)

- B-p12 焼酎酵母鹿児島2号の増殖遅延因子の解明

…○中島直人,奥津果優,吉﨑由美子,髙峯和則,二神泰基,玉置尚徳(鹿大・農)

- B-p13 黒糖焼酎用酵母鹿児島6号の性状解析

…○益田知華1,安藤義則2,吉﨑由美子3,奥津果優3,髙峯和則3,二神泰基3,玉置尚徳3(1鹿大院・農,2鹿児島県工技セ,3鹿大・農)

- B-p14 白麹菌Aspergillus kawachiiの推定クエン酸輸送体CitTの機能解析

…○中村恵理1,門岡千尋1,奥津果優1,吉﨑由美子1,髙峯和則1,後藤正利2,玉置尚徳1,二神泰基1(1鹿大・農,2佐賀大・農)

►このページのTopへ

♦学生賞講演プログラム♦

C会場(農・獣医共通棟1階 104講義室)午前の部(学生賞審査)10:30~11:30

(講演時間10分、討論時間5分)

【修士の部】

- C-a01 ビフィズス菌由来アラビアガム分解酵素3-O-α-D-galactosyl-α-L-arabinofuranosidaseの機能解析

…○佐々木優紀1,堀米綾子2,小田巻俊孝2,清水(肖)金忠2,石渡明弘3,伊藤幸成3,北原兼文1,藤田清貴1(1鹿大・農,2森永乳業・基礎研,3理研)

- C-a02 分裂酵母に特有なアルカリストレス応答と遺伝子発現機構の解析

…○森日香里,富永陽大,樋口裕次郎,竹川 薫(九大院・農)

- C-a03 有明海から分離した清酒酵母の変異処理によるリンゴ酸高生産株の育種

…○馬場 嵩一朗1,澤田和敬2,永野幸生1,木村 圭1,後藤正利1,小林元太1(1佐賀大・農,2佐賀県工技セ,3佐賀大分析セ)

- C-a04 トランスジェニックニワトリ作製のための胚細胞ゲノム編集技術の開発

…○前田大樹,石 銘,河邉佳典,井藤 彰,上平正道(九大院・工・化工)

- C-a05 光合成細菌由来のLPSはシロイヌナズナの根の成長に影響を及ぼす

…○岩本康成,岩下彰吾,平川夕貴,馬場育美,林 修平,山本進二郎,宮坂 均(崇城大・応生)

- C-a06 黄麹菌Aspergillus oryzaeにおけるSMタンパク質の有用物質生産への関与

…〇原爽太朗,竹川薫,樋口裕次郎(九大院・生資環・生命機能)

C会場(農・獣医共通棟1階 104講義室)午後の部(学生賞審査)14:20〜16:15

(講演時間10分、討論時間5分)

【修士の部】

- C-p01 非性的凝集素Gsf2を介した分裂酵母の細胞間認識機構の解析

…◯藤野友輔,樋口裕次郎,竹川 薫(九大院・生資環・生命機能)

- C-p02 植物共生糸状菌(Colletotrichum tofieldiae)が強化する植物生存力(病原菌と共生菌の違いとは?)

…荒巻 徹1,晝間 敬2,花田耕介1,3(1九工大,2奈良先端大,3理研・CSRS)

- C-p03 光合成細菌の養殖クルマエビにおけるプロバイオティクス効果

…○古賀碧1,山内菜央1,諸石喬之1,鳥巣啓太郎1,永田伸也1,山田直樹2,牧孝昭2,尾﨑健一3,谷雄策3,奥畑博史4,林修平1,山本進二郎1,宮坂均1(1崇城大・生物生命,2松本微生物研究所,3拓水,4関西電力)

- C-p04 Cre組換え酵素によるミニサークルDNAベクターの作製

…○久野晶生,河邉佳典,羽田 毅,井藤 彰,上平正道(九大院・工・化工)

- C-p05 直交型酵素触媒反応を用いた高活性キチナーゼ集合体の設計

…○田中悠佑1, 神初 弾2,南畑孝介1,3,平良東紀2,神谷 典穂1,3,4(1九大院・工・応化,2琉大院・農,3KAICO,4九大・未来化セ)

【博士の部】

- C-p06 新規二重特異性抗体の開発を目指したアフィニティーペプチドによるIgG抗体特異的修飾法の開発

…○岸本 聡,MD Abdur Rafique,永溝修幸,折小野 優,盛満晴佳,加藤太一郎,伊東祐二(鹿大院・理工)

- C-p07 Improved substrate specificity for D-galactose of L-arabinose isomerase for industrial application

…○Fina Amreta Laksmi1,新井栄揮2,鶴丸博人1,石橋松二郎1(1鹿大院・連農,2量研開発機構)

►このページのTopへ

D会場(農・獣医共通棟1階 105講義室)午前の部(学生賞審査)10:00~11:30

(講演時間10分、討論時間5分)

【修士の部】

- D-a01 黒糖焼酎の香気に及ぼす石灰の影響

…○岩崎史奈1,奥津果優2,吉﨑由美子2,二神泰基2,玉置尚徳2,髙峯和則2(1鹿大院・農,2鹿大・農・焼酎発酵セ)

- D-a02 環状バクテリオシン,ラクトサイクリシンQの生合成機構の解析

…○吉村京一,高城博也,池田史織,佐戸翔太,澤 稔彦,善藤威史,園元謙二(九大院・農)

- D-a03 化学架橋剤フリーな疎水化ゼラチンゲルの疎水基炭素鎖長が疎水性薬剤の吸着・放出挙動に及ぼす影響

…○福原芳樹,武井孝行,吉田昌弘(鹿大院・理工)

- D-a04 Pseudomonas sp. 61-3のポリヒドロキシアルカン酸(PHA)生合成遺伝子の解析と共重合PHAの生合成

…◯森恵美1,西上明花1,橋本真奈2,後藤早希1,阿部英喜3,松崎弘美1,2(1熊本県大院・環境共生,2熊本県大・環境共生,3理研-CSRS)

- D-a05 In vitro 培養系を利用した短鎖脂肪酸生産に関わる細菌コミュニティーの解析

…○冬野憂介,安達桂香,田中優,園元謙二,中山二郎(九大院・農)

- D-a06 抗体を用いたホタル生物発光活性制御

…○鶴田篤弘1,加藤太一郎1,有馬一成1,伊東祐二1,赤澤陽子2,中島芳浩2(1鹿大院・理工, 2産総研)

D会場(農・獣医共通棟1階105講義室)午後の部(学生賞審査)14:20〜16:15

(講演時間10分、討論時間5分)

【修士の部】

- D-p01 Lactobacillus plantarum PUK6が生産する多成分バクテリオシン遺伝子群の同定および解析

…○河原あい1,善藤威史2,松崎弘美3(1熊本県大院・環境共生, 2九大院・農, 3熊本県大・環境共生)

- D-p02 複合微生物系によるメタ乳酸発酵プロセスの再構築と機能解析

…○溝口尊春,田代幸寛,酒井謙二(九大院・生資環)

- D-p03 細胞内における一過的遺伝子導入に起因する蛍光消光型ヘムプローブの発現量変動とその改善

…○池永康幸 ,祁答院渉,田下美沙貴,平 順一,小松英幸 ,坂本 寛(九工大院・情報・生命)

- D-p04 絶対定量メタボローム解析の実用化に向けた安定同位体ラベル化内部標準群のバイオプロダクション

…○藤原由梨1,相馬悠希1,2,高橋政友2,和泉自泰1,2,馬場健史1,2(1九大院・シス生科,2九大・生医研)

- D-p05 新規な自家熱型高温好気消化過程のメタゲノム解析

…○河野祥尚,田代幸寛,酒井謙二(九大院・生資環)

- D-p06 Clostridium difficileのAgrDチオラクトンペプチドの合成

…○糸原萌,安達桂香,園元謙二,中山二郎(九大院・農)

- D-p07 ホタルルシフェラーゼのダイナミックな構造変化の起こるメカニズム

…○溝口晃平,加藤太一郎,有馬一成,伊東祐二(鹿大院・理工)

►このページのTopへ

|第25回九州支部鹿児島大会開催案内|九州支部Topページ|

支部活動

Published by 支部:関西 on 07 11月 2018

| 日時 | 2019年1月29日(火)13:10 ~ 19:00 |

|---|

| 場所 | 月桂冠株式会社 昭和蔵(〒612-8361 京都市伏見区片原町300番地) |

|---|

| 参加費 | 1,000円(税込)/学生 無料

〈懇親会参加費〉 一般:2,000円(税込)、学生:1,000円(税込) |

|---|

⇒第114回醗酵学懇話会の開催案内はこちら

⇒印刷用PDF

「DNA二重鎖を切らない塩基編集技術」

神戸大学先端バイオ工学研究センター 西田 敬二

TALENやCRISPRなどのゲノム編集技術はそのヌクレアーゼ活性により標的部位にDNA二重鎖切断を引き起こし、宿主細胞が修復する過程で配列の変換を期待するものである。これまで遺伝子操作が困難であった材料においても飛躍的に効率がよく、また、外来DNA断片を残さず編集可能であり、従来の遺伝子組換えの規制が適用されない可能性があることから幅広い応用が期待される。一方、課題として改変結果の不確実性や、細胞毒性の問題があった。このヌクレアーゼに代わる反応機構として、私たちはDNA脱アミノ化反応を触媒するデアミナーゼによる塩基編集(Base editing)法であるTarget-AIDの開発に成功した。これはヌクレアーゼ失活型のCRISPR/Cas9に脱アミノ化酵素を結合させることでDNA塩基の変換反応を行い、点変異を実現する。これによってこれまでDNA切断に関わる不確実性や毒性を回避することができ、また、ドナーDNAの挿入なしに精密な配列改変が可能となる。本講演では塩基変換技術について、開発の過程や動作原理を解説しつつ、直近の技術進歩や派生技術、またさまざまな応用展開とその可能性について概説したい。

「超高耐熱バイオプラスチックの原料となる芳香族アミンの微生物生産」

筑波大学生命環境系/微生物サステイナビリティー研究センター 高谷 直樹

バイオマス由来材料の重要性を反映して、これまでに多くのバイオプラスチックが開発されてきた。しかし、そのほとんどは脂肪族系の炭化水素であり、耐熱性や強度に優れた芳香族系バイオプラスチックの開発例はほとんどない。この原料モノマーとなる芳香族アミン化合物の発酵生産系の構築と、非天然型のアミノ酸である4-アミノ桂皮酸を用いた超高耐熱バイオアラミドなどの開発例を紹介する。新たなバイオ材料の開発のためには、バイオで何が作れるか?何を作れば優れた材料になるのか?の両方が重要である。このための戦略と新たな芳香族バイオマスの材料化の可能性について議論する機会になればと考えている。

「清酒酵母・麹菌と上手く付き合っておいしい清酒を造る」

月桂冠株式会社総合研究所 小高 敦史

清酒醸造に必要な清酒酵母・麹菌は、清酒醸造環境で長い時間をかけて選抜、育種されてきた。杜氏や蔵人がこれらの微生物を巧みに利用することによって清酒は造られる。また、現代では意図的に育種された醸造微生物を使用することによって、多様な清酒を醸造することが可能となっている。しかし、清酒酵母も麹菌も交配による育種や劣性変異株の取得が、研究用の微生物と比べて難しい。その理由として、有性生殖が困難、多倍体/多核などがあげられる。本講演では、これらの特徴に従い、清酒酵母・麹菌と上手く付き合っていく方法について議論したい。

⇒関西支部Topへ

支部活動

Published by 支部:関西 on 07 11月 2018

⇒このページの印刷用PDF

日本生物工学会関西支部では、第114回醗酵学懇話会ならびに懇親会を下記のとおり開催いたします。

多数のご参加をお待ちしています。

- 日時:2019年1月29日(火)13:10 ~ 19:00

- 場所:月桂冠株式会社 昭和蔵 ⇒アクセスマップ

(〒612-8361 京都市伏見区片原町300番地)

1)京阪本線「中書島駅」から徒歩5分~7分

2)近鉄京都線「桃山御陵前駅」から徒歩10分~15分

- プログラム: ⇒講演要旨はこちら

13:10 ~ 14:10 見学会(希望者のみ) 月桂冠大倉記念館(京都市伏見区南浜町247番地)

(※ 今回は、講演に先立って見学会を開催しますので、見学会に参加の方は、お申し込みの上、現地まで直接お越しください。)

14:10~ 受付 月桂冠株式会社 昭和蔵(※見学会不参加の方は、昭和蔵へ直接お越しください)

14:25 ~ 14:30 開会の辞……片倉 啓雄(関西支部支部長・関西大学化学生命工学部)

14:30 ~ 15:10

「DNA二重鎖を切らない塩基編集技術」

………西田 敬二(神戸大学先端バイオ工学研究センター)

15:10 ~ 15:50

「超高耐熱バイオプラスチックの原料となる芳香族アミンの微生物生産」

………高谷 直樹(筑波大学生命環境系/微生物サステイナビリティー研究センター)

15:50 ~ 16:00 休憩

16:00 ~ 16:40

「清酒酵母・麹菌と上手く付き合っておいしい清酒を造る」

………小高 敦史(月桂冠株式会社総合研究所)

17:30 ~ 19:00 懇親会 月桂冠株式会社 昭和蔵

- 定員: 80名

- 参加費: 一般:1,000円(税込)、学生:無料(当日会場受付にてお支払いください)

- 懇親会会費: 一般:2,000円(税込)、学生:1,000円(税込)(当日会場受付にてお支払いください)

- 申込み方法:こちらのWEBフォームよりお申し込み下さい。

- 申込み締切: 2019年1月16日(水)正午(定員に達し次第締め切らせて頂きます)

- 問合せ先:

〒630-0192 奈良県生駒市高山町8916-5

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域

日本生物工学会 関西支部企画幹事 渡辺大輔

TEL. 0743-72-5423

⇒E-mail

⇒関西支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 05 11月 2018

バイオ計測技術が生み出す膨大なデータから、役に立つ知見を見つけるには、データを解析するテクニックが必要となります。表計算ソフト上で気合と根性と膨大な時間を使って行ったデータ処理が、Pythonというプログラミング言語を覚えれば、あっという間に終わります。Pythonは、バイオインフォマティクス技術を活用したデータマイニング、AIの活用への近道です。そこで本講座はデータ解析の必要に迫られた大学院生を対象に、学生チューターに助けてもらいつつ自習用教材を用いて、Pythonを使う基礎を学びます。今回はPython自習用資料の作成と、学生チューターが学生を教える形式のテストとして、小規模に行います。

- 日時:2018年12月18日(火)13:00~17:00

- 場所:大阪大学情報科学研究科B棟 B618演習室

⇒アクセス

- 内容:

自習形式。教材をもとに自分で学習。わからないところはチューター役の学生に聞く。

♦ Pythonのインストール–

♦ Python上でのプログラミング基礎(変数、リスト、辞書、if文、for文)

♦ モジュールのインポート

♦ 数値データファイルの読み込み

♦ 統計解析(t検定、階層化クラスタリング)

♦ データファイルの書き出し

- プログラム:

13:00– Python起動

14:00– Python上でのプログラミング基礎

15:00– 統計解析

16:00– 課題をクリアしてみる。

17:00– 情報交換会

- 対象:生物工学分野の大学院生

- 募集人数:大学院生6名程度(多数の場合選考あり)

- 参加費: 無料(自習用資料の作成に協力していただきます)

- 持ち物: Windows10が入ったノートパソコン。USBメモリ。

- 申込み方法:2018年11月30日(金)までに1) 参加希望者名、2) 所属、3) メールアドレス、4) 電話番号、5) Pythonで解析したいテーマを記入したメールを下記までご送付ください。

- 問合せ先:

大阪大学大学院情報科学研究科バイオ情報計測学講座

松田 史生

E-mail TEL:06-6879-7433

⇒バイオ計測サイエンス研究部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 02 11月 2018

加藤 竜司

2017年度生物工学奨励賞(照井賞)受賞者

名古屋大学大学院創薬科学研究科

2018年10月10日~12日にかけて韓国ソウル特別市広津区・世宗(Sejong)大学Convention Centerにおいて韓国生物工学会(Korean Society of Biotechnology and Bioengineering; KSBB)の2018年秋季大会(2018 KSBB International Academia-Industry Joint Meeting)が開催された。日本生物工学会(The Society for Biotechnology, Japan; SBJ)からは、2017年度生物工学奨励賞(照井賞)受賞者である筆者が学会参加および招待講演を行った。

世宗大学正面入り口

会場となった世宗(Sejong)大学は、キリスト教系の1940年創立の私大で、ソウル特別市を横切って流れる漢江の北岸に位置する。漢江南側の清潭(Cheongdam)駅から地下鉄に乗ると、地下鉄はすぐに地上へと出て漢江を渡るが、そこには川を挟みソウル郊外を一望する景色が広がっていた。川沿いからソウルの中心まで最先端のビルやマンションがそびえ立つ様子や、公園やリゾート的な施設が整備されている風景は、ソウル特別市の繁栄を強く感じるものであった。

筆者が参画したKSBBの秋季プログラムは、国先的なジョイントミーティングと位置付けられており、連日朝9時~18時半まで5会場・1展示会場で、広いバイオテクノロジーをカバーした最新研究発表が行われていた。Plenary 3、口演発表150、学生発表53、ポスター約300が開催され、会はとても盛況であった。今回、団長としてご参加されたSBJ副会長・高木昌宏先生も招待講演を行われていた。筆者が参加したJeong-Woo Choi先生(Sogang大学)のシンポジウムでは、ナノバイオテクノロジーとセルエンジニアリングにおける先端技術の紹介がなされた。全体を通じ、強く感じたことは、韓国の若手の研究者が、きわめて英語が流暢なことである。帰国子女レベルのスピードで英語を操る若手研究者達は、美的に優れたイラストレーションを活用した発表に秀でており、国際的な場での発表にとても慣れていることを感じた。

初日の夜には、シンポジウム企画のJeong-Woo Choi先生が昼食・夕食共に懇親会を開催してくださり、近い分野の講演者全員と近く親交を持つことができたのは素晴らしい経験であった。2日目の夜には、Banquetとその後の懇親会で、KSBB会長Si Wouk Kim先生をはじめとした多くの先生方がSBJのメンバーを温かく迎えてくださり、お酒を介した心の交流をさせていただくことができたことは何ものにも代えがたい経験であった。これはKSBBとSBJが長い交流の中で素晴らしい関係を築いてきた歴史であり、SBJにとって国際的な信頼関係という財産となっているのだということに感動を覚えた。筆者としても今後のKSBBとSBJの更なる交流に貢献したいと強く感じるに至った。

末筆ながら、今回のKSBB訪問をご支援いただきましたKSBB会長Si Wouk Kim先生、会期中大変温かくお世話を頂きましたJeong-Woo Choi先生、Jinha Choi先生、Jong Wook Hong(KSBB国際推進担当)に厚く御礼申し上げます。また、本派遣の機会をご支援いただきました日本生物工学会および国際展開委員長の跡見晴幸先生、諸手続きを面倒見ていただいた事務局の皆様に心より御礼申し上げます。

左から、Prof. Jeong-Woo Choi、Prof. Eock-Kee Hong、Prof. Joong Kon Park、

Prof. Tai Hyun Park、黒田章夫先生、Prof. Si Wouk Kim(現KSBB会長)、

高木昌宏副会長、筆者、Prof. Heichan Lee(次期KSBB会長)、Prof. Jong Wook Hong

♦関連記事:【国際交流】韓国生物工学会(KSBB)大会参加報告

新着情報

Published by 部会:メタボロミクス on 01 11月 2018

日本生物工学会メタボロミクス研究部会主催

オームサイエンスの一つとして注目されているメタボロミクスについて理解を深めていただき,実際にメタボロミクスを実施していただけるための技術の習得を目的として,今年も例年通り,下記講習会を開催させていただきます.昨年に引き続き,質量イメージング講習をメニューに加え,3日間の講習とします.

- 日時:2018年12月12日(水)~ 12月14日(金)

- 場所:大阪大学生物工学国際交流センター(大阪大学吹田キャンパス内)β棟3階セミナー室

- 講習内容:

♦12月12日(水)(第1日)

午後 イントロダクション(福崎):メタボロミクス概要

講義:GC/MSと多変量解析

♦12月13日(木)(第2日)

午前 実習:GC/MSを用いたサンプル分析

午後 実習:GC/MSデータの多変量解析 実習終了後,懇親会(予定)

♦12月14日(金)(第3日)

午前 講義(新間):見えないものを見るイメージングMS 実習:イメージングMSを用いたサンプル分析

午後 ラウンドテーブルディスカッション,総括

終了予定 17:00頃

- 参加費:無料

- 募集定員:若干名

- 申し込み方法: 以下の内容のメールを送信してください.定員に達したら締め切らせていただきます.

1)メールのタイトルは,「2018メタボロミクス講習会参加希望(氏名@所属)」としてください.

2)本文中に,以下の項目を記載してください. 氏名,所属,現在の仕事,メタボロミクスを何に使いたいか?

3)申し込み用アドレス fukusaki[atmark]bio.eng.osaka-u.ac.jp

⇒メタボロミクス研究部会Topへ

学会行事

Published by 部会:バイオインフォマティクス on 25 10月 2018

この度バイオインフォマティクス相談部会は、第二回講演会を12/5に東京大学(本郷キャンパス)で開催する運びになりました。今回はメタゲノム解析をトピックとして、生物工学分野の内外でご活躍されている先生方をお招きしてご講演頂きます。

バイオインフォマティクス相談部会 第二回講演会

- 講演会日時: 2018年12月5日(水) 13:00~17:00

- 講演会会場: 東京大学本郷キャンパス (東京都文京区本郷7-3-1)山上会館2F大会議室

- 懇親会: 17:15開始

- 懇親会会場: 東京大学本郷キャンパス 銀杏メトロ食堂

- 懇親会費: 11/28(水)迄に申込された場合 一般 4000円 / 学生 1000円

11/28(水)以降申込または当日参加 一般 4500円 / 学生 1500円

- 参加申込フォーム: 終了しました。

※ 当日参加も可能ですが、準備の都合上可能な限り事前参加登録をお願い致します。講演会一週間前(11/28)までにお申し込みいただければ、懇親会費を割引致します。

概要

シーケンシング技術の発展に伴い、近年急速に普及しているメタゲノム解析は、新規遺伝子資源の探索、環境や生態系における微生物動態の解析、腸内細菌と宿主との関係の解析などに広く用いられ、生物工学分野においてもホットトピックの1つとなっております。しかし得られる多量のシーケンスデータを扱う際にバイオインフォマティクス技術が必要となり、実験系研究者の参入障壁となっている場合があります。そこで本講演会では、生物工学分野に限らず、バイオインフォマティクスクス技術を利活用してメタゲノム解析を利用した研究を行っておられる、Wet系ならびにDry系の両方の背景をお持ちの先生方をお招きしてご講演頂く予定です。

最先端の研究に加え、こうした分野でしばしば生じる共同研究者ウェット・ドライ間の連携に関する生の声などもお聞かせいただけるかと思います。是非この機会にお集まりいただき、交流の輪を広げる場としてご利用頂けますと幸いです。

プログラム

13:00-13:10 開会挨拶

13:10-13:40 講演1 鈴木市郎 先生 (横浜国立大学)

「マイクロバイオームの各細菌の動態を見分ける」

13:40-14:10 講演2 平岡聡史 先生 (海洋研究開発機構)

「メタエピゲノム解析から明らかにする環境細菌叢のエピジェネティクスの多様性と新規DNAメチル化酵素」

14:10-14:40 講演3 森宙史 先生 (国立遺伝学研究所)

「古代の動物の骨のメタゲノム解析」

14:40-15:00 休憩

15:00-15:30 講演4 西嶋傑 先生 (産業技術総合研究所)

「ヒト腸内細菌叢のメタゲノム解析」

15:30-16:00 講演5 竹田綾 先生 (株式会社サイキンソー)

「腸内フローラ検査サービスMykinsoを支える解析環境」

16:00-16:30 講演6 馬場保徳 先生 (石川県立大学)

「ウシルーメン液処理によるメタン発酵効率化 〜複合微生物系の理解に向けたNGSの活用〜」

16:30-16:40 閉会挨拶

【実行委員】大野聡(東京大学)

堀之内貴明(理化学研究所)

兒島孝明(名古屋大学)

蟹江慧(名古屋大学)

【問合せ先】理化学研究所 生命機能科学研究センター

堀之内貴明 E-mail:takaaki_horinouchi[at]riken.jp

バイオインフォマティクス相談部会第二回講演会は、2018年12月5日に、東京大学本郷キャンパス山上会館にて開催されました。今回はメタゲノム解析にフォーカスした会として開催しました。生物工学分野の内外より、バイオインフォマティクス技術を利活用されている先生方にご講演をいただきました。

ウェット系・ドライ系、扱う対象(たとえば環境微生物や腸内細菌叢など)を含め色々な立場の参加者がおられ、質疑応答も活況でした。本講演会をきっかけに、皆様の交流の輪が広がっていくことを願っております。

ご参加いただきました皆様に心より感謝申し上げます。

当日の様子

鈴木市郎 先生 (横浜国立大学)

「マイクロバイオームの各細菌の動態を見分ける」

平岡聡史 先生 (海洋研究開発機構)

「メタエピゲノム解析から明らかにする環境細菌叢のエピジェネティクスの多様性と新規DNAメチル化酵素」

森宙史 先生 (国立遺伝学研究所)

「古代の動物の骨のメタゲノム解析」

西嶋傑 先生 (産業技術総合研究所)

「ヒト腸内細菌叢のメタゲノム解析」

馬場保徳 先生 (石川県立大学)

「ウシルーメン液処理によるメタン発酵効率化 〜複合微生物系の理解に向けたNGSの活用〜」

懇親会 (東京大学本郷キャンパス 銀杏メトロ食堂)

懇親会中も熱いディスカッションが行われていました。

►バイオインフォマティクス相談部会Topへ

学会行事

Published by 支部:関西 on 24 10月 2018

関西地域企業と公設試験研究機関の研究・開発業務内容をご講演頂き、地域のみならず国内外の産業を支えるコア技術や独自の魅力を産学官の若手研究者の方々に広く知っていただくことを目的としています。また、これから就職を考える学生さんには、公設試験研究機関に集まる地域企業の情報に触れ、働き方とやりがいの多様性を知る機会になるはずです。

テーブルディスカッション、懇親会を通して、学会などでは難しいこれら企業・研究機関の方との交流を深めていただければと考えております。奮ってご参加ください!

- 日時:2018年12月6日(木)13:30 ~ 19:00

(懇親会 17:00~19:00)

- 会場:【講演会/懇親会】京都市産業技術研究所 2Fホール(京都リサーチパーク西地区)

- プログラム:

【公設試験研究機関の紹介】

♦(地独)大阪産業技術研究所 森ノ宮センター

生物・生活材料研究部長 畠中 芳郎

♦(地独)京都市産業技術研究所 知恵産業融合センター

知恵産業推進課長 廣岡 青央

♦ 奈良県産業振興総合センター

生活・産業技術研究部 バイオ・食品グループ 大橋 正孝

♦ 和歌山県工業技術センター

食品産業部 加工技術グループ 中村 允

【企業からのプレゼンテーション】

♦ 佐々木化学薬品株式会社(分析・検査試薬、めっき用薬剤の開発・製造・販売)

研究開発部 機能性化学品事業課 副責任者 高田 慎一

♦ 玉乃光酒造株式会社(創業1673年、伏見の酒造メーカー)

生産部 醸造課 山川 結

♦ 株式会社ファーマフーズ(医薬と食の融合を目指す食品素材メーカー)

総合研究所 開発部 次長 山津 敦史

【テーブルディスカッション】

講演者の方を囲んで交流を深めていただきます!

- 参加費(すべて税込):

【講演会】一般 1,000円、学生 無料

【懇親会】一般 2,000円、学生 1,000円

※参加費は、当日受付にてお支払ください。

- 申込方法: こちらの申込みフォームからお申込み下さい。

- 定員: 50名

- 申込締切: 2018年12月3日(火)17:00(※ただし定員に達し次第締め切らせて頂きます)

- 問合せ先:

日本生物工学会関西支部企画委員 原田 和生(大阪大学)

TEL. 06-6879-8235 E-mail

主催:日本生物工学会関西支部

共催:(地独)京都市産業技術研究所

►関西支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 24 10月 2018

生物工学会誌 第96巻 第10号

中山 亨

最近、イタリアのカターニア大学のプルチーノらによる「才能か運か」と題する興味深いアーカイブ(arXiv)論文1)が出版された。世の中の富の分布には「パレートの80:20の法則」というものがあり、富の8割は人口のわずか2割で所有されるという。世界でもっとも富める8人の財産の合計は、世界の貧困層36億人の財産の合計に等しいという計算もある。このように、世の中の富の配分は「べき乗則」に従う不均衡なものだという。

IQなどの人の能力は統計的にガウス分布を示すのに、富の配分はなぜそうならずに「べき乗則」に従うのか?プルチーノらはコンピュータモデルを用いてその理由を解析した。その結果、成功と才能との間には必ずしも相関がなく、富の不均衡な配分を生んでいる要因は、ひとえに「運」であることが示された。彼らの結論は、富める人々は幸運に恵まれた人々でもあり、貧しい人々は運に恵まれなかった人々であるというものだった。

この論文が特に興味深いのは、研究費の配分にかかわるこの種の問題の解析にも取り組んでいることである。科学的発見に関わるさまざまな逸話が示しているように、科学的発見に「運」が果たす役割は大きく、これをセレンディピティという。プルチーノらは、いくつかの研究費配分モデルを設定し、セレンディピティを考慮した場合にどのモデルが最大の効果を生み出すかを調べた。設定したモデルは、「すべての科学者に均等に研究費を配分する」、逆に、極端な配分格差をつけて「過去に高い業績を上げているごく一部のエリート科学者のみに配分する」、および、それらの中間の配分方法からなる19パターンであった。シミュレーションの結果、最大の効果を与えたのは「すべての科学者に均等に研究費を配分する」であった。

翻って、わが国の大学への研究費の配分はどのようになっているのだろうか?この点に関しては、日本学術振興会学術システム研究センターの黒木登志夫顧問による興味深い分析結果がある2)。それによれば、研究費配分には大学間格差があり、これも「べき乗則」に従うという。すなわち、大学への研究費配分額(教員あたり)の対数を、配分額に基づく大学ランキングの順位の対数に対してプロットすると、右下がりの直線関係が成立する。この負の傾きが大きいほど大学間格差が大きいことを意味する。

この「べき乗則」はわが国のみならず、英米独の3か国についても成立する。重要なことは、この「べき乗則」の成立においては研究費配分に関するその国の施策の特徴が明確に反映されていることである2)。日本も含めた4か国間の比較では、この負の傾きはわが国がもっとも大きく(–0.92)、次いで、英国(–0.64)、米国(–0.27)、ドイツ(–0.25)の順である。すなわち、わが国の研究費の配分のされかたは4か国の中ではもっとも不均衡で格差が大きい。一方、ドイツでは上述のプルチーノらの結論にもっとも近い、格差の小さいやり方で研究費が配分されていることになる。わが国の科学研究が低迷し、世界におけるその相対的地位を下げつつあるなかで、近年ドイツの科学研究が存在感を増しているという最近の新聞報道3)は、プルチーノらの結論に照らして納得がいく。

ルイ・パスツールは、「幸運は準備された心のみに宿る」と述べた。「準備された心」はたゆみない研究によって培われるのだから、そのための基礎体力となる研究費くらいは皆になるべく均等に配分した方が全体的にはより多くの幸運の女神が微笑むことになるのだ……プルチーノらの結果はそのようなことを意味するように思われる。国立大学の場合、1990年代までは積算校費がそうした財源の一部として機能していたと思われるが、積算校費に代わる現在の運営費交付金はそのような状況にはない。国レベルで見た場合、研究費の極端な配分格差は研究や研究者の多様性を失わせるとともに、科学の発展に不可欠な研究者層の厚みも失わせる。わが国の科学研究の力量を高めるための方策を考えるうえで、プルチーノらの論文の結果は示唆に富んでいる。

1) Pluchino, A. et al.: arXiv:1802.07068v2 (2018).

2) 黒木登志夫:IDE 現代の高等教育, 589, 17 (2017).

3) 朝日新聞 2018年3月1日付.

著者紹介 東北大学大学院工学研究科(教授)、日本学術振興会学術システム研究センター(専門研究員)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 24 10月 2018

⇒生物工学会誌Topへ

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 支部:北日本 on 17 10月 2018

| 日時 | 2018年12月22日(土) |

|---|

| 場所 | 主会場:秋田大学理工学部6号館(総合研究棟)1階講義室

ポスター会場:秋田大学アクティブラーニング棟 |

|---|

| 参加費 | 無料 |

|---|

| 懇親会 | 18:30~20:30 「かまくらの郷」(秋田市中通4丁目13-1) Tel: 018-874-8313

懇親会会費:一般5,000円、学生2,000円(税込み、定員50名、事前予約制) |

|---|

| 申込み締切 | ポスター発表申込・要旨受付締切:2018年12月1日(土) ⇒12月12日(水)延長しました

参加登録締切:2018年12月8日(土) ⇒12月12日(水)延長しました |

|---|

| 参加申込 | こちらの申し込みフォームに必要事項を記入し、お申し込みください。

北日本支部以外の会員からの御参加も歓迎いたします。 ポスター発表は、主題の「食と健康を支える生物工学」に限らず、広く生物工学全般についての発表を募集します。学生のポスター発表者は学会会員でなくても構いません。

♦ポスター発表を希望される方は、ポスター要旨テンプレート に必要事項を記入し、 に必要事項を記入し、12月1日(土) ⇒12月12日(水)までに北日本支部事務局()宛にお送りください。

♦要旨はA4一枚以内に収めていただき、必要であれば図表を入れていただいてもかまいません。

♦件名には「秋田シンポ」を含めてください。word、PDFファイルの両方をお送りください。ファイル名には所属と氏名をご明記ください。

♦シンポジウム参加につきましては当日参加も受け付けますが、ポスター発表および懇親会参加につきましては必ず事前にお申し込みください。 |

|---|

| 問合せ先 | 〒010-8502 秋田県秋田市手形学園町1-1

秋田大学大学院理工学研究科生命科学専攻

2018年度日本生物工学会北日本支部事務局

Tel: 018-889-3069 FAX: 018-889-3050

E-mail: |

|---|

プログラム

【ポスターセッション】 学生ポスター賞あり

- 10:00~10:50(奇数番号)

- 10:50~11:40(偶数番号)

【シンポジウム】

13:15~13:20

開会の辞…………阿部 敬悦(日本生物工学会 北日本支部 副支部長)

<特別講演>

- 13:20~14:05

「細胞膜のダイナミクスと信号伝達」

…………高木 昌宏(北陸先端科学技術大学院大学 日本生物工学会副会長)

<招待講演>

- 14:10~14:40

「納豆由来抗がん,抗菌,抗ウィルス活性ペプチド」

…………伊藤 英晃(秋田大学大学院理工学研究科教授)

- 14:40~15:10

「古くて新しいグルタミン酸発酵 ~次世代発酵法」

…………原 吉彦(味の素株式会社バイオファイン研究所)

- 15:10~15:30 休憩

- 15:30~16:00

「酵素を起点とした食品技術の開発」

…………中原 光一(サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社)

- 16:00~16:30

「乳たんぱく分解物の開発に関わる技術」

…………越智 浩(森永乳業株式会社研究本部 素材応用研究所)

<2018年度学生賞受賞講演>

- 16:40~17:00

「酵母のストレス応答に関わる陽イオン輸送体の機能解析」

…上原 千央(学生優秀賞(飛翔賞)受賞、東北大学大学院工学研究科、博士後期課程一年)

- 17:00~17:20

「新規ナノ材料開発を志向した好熱菌由来カルボキシソームの形成機構解明」

…中村 隆太郎(支部若手奨励賞受賞、秋田大学大学院理工学研究科、博士後期課程一年)

17:20~17:40

ポスター賞授賞式・閉会の辞…………湯本 勳(日本生物工学会 北日本支部 支部長)

►北日本支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 15 10月 2018

⇒開催案内のダウンロード

| 日時 | 2019年2月1日(金)13:00~ |

|---|

| 場所 | 名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー 3階 ベンチャーホール

(名古屋市千種区不老町B2-4)⇒アクセス |

|---|

| プログラム | - 13:00 開会の辞

- 13:05

「反応熱分解分析法による生体試料中の脂肪酸成分の迅速解析」

…石田 康行(中部大学応用生物学部応用生物化学科)

- 13:35

「成長発達期における必須脂肪酸の相互作用」

…守口 徹(麻布大学 生命・環境科学部 食品生命科学科)

(14:05 休憩) - 14:15

「腸内細菌脂肪酸代謝物の生理機能と応用」

…米島 靖記(日東薬品工業株式会社

研究開発本部 研究部 菌・代謝物研究センター)

- 14:45

「食事性スフィンゴミエリンの運動機能に対する作用」

…太田 宣康(花王株式会社 生物科学研究所)

(15:15 休憩)

【一般講演】 (講演、質疑、交代をあわせて1演題15分) 「好熱性放線菌ホスホリパーゼDによる表皮肥厚性疾患の緩和」

…○山本 圭(徳島大学大学院社会産業理工学研究部、AMED-PRIME)

「酸化リン脂質の包括的メタボローム解析システムの確立と応用」

…○青柳 良平(慶應義塾大学薬学部・代謝生理化学講座)

「腸内細菌が産生するヒドロキシ脂肪酸の消化管細胞における代謝と脂質代謝への影響」

…○森戸 克弥、 清水 良多、北村 苗穂子、朴 時範、岸野 重信、小川 順、

福田 達也、小暮 健太朗、田中 保(徳島大学大学院医歯薬学研究部) 「酢酸生成菌とオーランチオキトリウム属による新規Gas-to-Liquidプロセスの開発」

…○廣谷 蘭1、Charose M. T. Perez1、石垣 元務1、渡邉 研志1、田島 誉久1、

岡村 好子1、松村 幸彦2、中島田 豊1、角田 祐介3、黛 新造4、秋 庸裕1

(1広島大院・先端物質、2広島大院・工、3(株)中国電力、4(株)出光興産)

「ラビリンチュラ類によるω3ドコサペンタエン酸 (DPA) 生産」

…○波多野 文美1、安藤 晃規1,2、奥田 知生1、菊川 寛史1、松山 恵介3、小川 順1,2

(1京大院・農、2京大・生理化学ユニット、3長瀬産業株式会社)

「改変型ホスホリパーゼDによるホスファチジルトレオニンの酵素合成」

…〇松永 望、ダムニャノビッチ ヤスミナ、中野 秀雄、岩崎 雄吾

(名大院・生命農学)

「コリン型リゾプラズマローゲン特異的ホスホリパーゼDの1アミノ酸置換によるリゾPAF特異的ホスホリパーゼDの創出」

…小山 貴之1、河原 光希1、酒瀬川 信一2、村山 和隆3、○杉森 大助1

(1福島大・理工、2旭化成ファーマ、3東北大院・医工)

「低融点植物油の等温保持過程における結晶化挙動」

…〇宮川 弥生、安達 修二(京都学園大学バイオ環境学部) - 17:30 閉会の辞

- 17:45 懇話会

会場:名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー 3階 ラウンジ

|

|---|

| 参加費 | 2,000円(不課税)、懇話会費4,000円(不課税)ただし、いずれも学生無料 |

|---|

| 定員 | 80名 |

|---|

| 申込み方法 | E-mailにて、住所、氏名、所属、メールアドレス等を明記の上、下記宛までお申し込み下さい。懇話会参加の有無も必ずご記載ください。 |

|---|

| 申込先 | 〒536-8553 大阪市城東区森ノ宮1-6-50

地方独立行政法人 大阪産業技術研究所(旧:大阪市立工業研究所)

生物・生活材料研究部 永尾 寿浩

TEL: 06-6963-8073 FAX: 06-6963-8079 E-mail: |

|---|

| 備考 | お申込みいただいたお名前等の個人情報は、参加確認および今後の学際的脂質創生研究部会講演会のご案内以外の目的には使用いたしません。 |

|---|

第9回学際的脂質創生研究部会講演会 演題募集について

本講演会では、下記のように一般講演を募集します。(終了しました)

- 形式:12~15分程度の口頭発表(演題数によって変更あり)

- 募集演題数:8~10題程度

- 応募に必要な情報:講演タイトルと発表者名、所属

- 演題申込み締切:2018年12月21日(金)

- 要旨の書式:A4で1ページ(MS-Word)。様式には特に制限を設けておりません。

- 要旨の締切:2019年1月15日(火)

- 申込先:(地独)大阪産業技術研究所 生物・生活材料研究部

永尾 寿浩(E-mail: )

⇒学際的脂質創生研究部会のページ

学会行事

Published by 学会事務局 on 15 10月 2018

第70回日本生物工学会大会(2018年9月5~7日、関西大学にて開催)では、以下2件の本部企画シンポジウムを開催しました。

新しい農業と未来の食料のための生物工学《国際シンポジウム》

- オーガナイザー:

今井 泰彦(キッコーマン)・髙木 忍(ノボザイムズ ジャパン)・田口 精一(東農大)

児島 宏之(味の素)・安原 貴臣(アサヒグループホールディングス)

⇒プログラム

人口増加に合わせて持続可能に食料を増産してゆくためには、高効率なスマート農業や、化石製品に頼らない新しい生物系農薬・肥料が重要となってくる。さらに限られた農地に代わり、気候変動の影響を受けにくい植物工場も益々発展すると思われ、そのための周辺技術開発も必要となる。一方、従来の作物に代わる水生植物の様な新たな食料の栽培や、人工肉(培養肉)開発への挑戦も進行中である。これらに関するトピックスを紹介し、持続可能な社会へ向けた産学連携による生物工学の方向性を考える機会を提供する。

工学が見出すエッセンシャル細胞培養~動物細胞培養の根本に工学はどう立ち向かうか~

- オーガナイザー:

河原 正浩(東大)・加藤 竜司(名大)・児島 宏之(味の素)

⇒プログラム

動物細胞培養は、次世代バイオ医薬品(抗体医薬や細胞医薬)の根幹を担う基盤であるが、さらなる高度な細胞培養を実現するには更なる工学的飛躍が強く求められている。現在も、多くの細胞培養を牽引するのは、歴史から受け継いだ容器、培地組成、モニタリング方法などの「常識」と「ブラックボックス」である。細胞を用いる産業の更なる発展には、現在の細胞培養の根幹に、工学のメスを入れる必要がある。本シンポジウムは、現在の最先端工学技術の観点から、いかに常識を覆す「新しい細胞培養」を工学が生み出せるか、その課題と可能性について議論する。

⇒過去大会本部企画シンポジウム一覧はこちら

►産学連携活動Topへ

産学連携活動

Published by 支部:北日本 on 11 10月 2018

主催行事

北日本支部学生精励賞 2018年度受賞者

これまでの活動

►北日本支部Topへ

支部活動

Published by 支部:九州 on 11 10月 2018

支部活動

Published by 支部:西日本 on 11 10月 2018

主催行事

- 西日本支部 第4回講演会

日時: 2018年12月1日(土) 13:00~17:50

場所: 鳥取大学工学部(〒680-8552 鳥取市湖山町南4-101)

2018年度支部学生賞受賞者

- 奥村 友太(鳥取大学大学院持続性社会創生科学研究科 工学専攻M2)

- 小林 大起(鳥取大学大学院持続性社会創生科学研究科 農学専攻M2)

- 松本 侑也(岡山大学大学院環境生命科学研究科 生物資源科学専攻M2)

関連行事

これまでの活動

►西日本支部Topへ

支部活動

Published by 支部:関西 on 11 10月 2018

年次大会

主催行事

- 第114回醗酵学懇話

⇒開催報告

| 日時 | 2019年1月29日(火)13:10 ~ 19:00 |

|---|

| 場所 | 月桂冠株式会社 昭和蔵(〒612-8361 京都市伏見区片原町300番地) |

|---|

関連行事

- Thai Society of Biotechnology (TSB) 主催 国際シンポジウム (TSB2018) ジョイントセッション(2018/11/22-23)

⇒募集案内はこちら

これまでの活動

⇒関西支部Topへ

支部活動

Published by 支部:中部 on 11 10月 2018

日時:2018年11月20日(火)13:00~17:00(同日 17:00~19:00 交流会)

場所:名古屋大学大学院創薬科学研究科 創薬科学研究館2階講義室・ホール

http://www.ps.nagoya-u.ac.jp/access/

参加費:講演会 無料

交流会参加費(税込)一般4,000円、学生2,000円

プログラム

《特別講演:日本生物工学会第37回生物工学賞 受賞講演》

- 13:05-14:00 招待講演1 ご講演50分 質疑5分

「微生物から動植物へと展開する酵素利用技術とその基盤開拓」

……浅野 泰久(富山県立大学)

《企画特別講演:中部発バイオベンチャーの躍動》

- 14:00-14:45 招待講演2

「iBodyの抗体開発技術で何ができる?」

……加藤 晃代(名古屋大学発ベンチャー iBODY株式会社)

- 14:45-15:30 招待講演3

「HLAハプロタイプ細胞資源としての歯髄細胞」

……手塚 建一(岐阜大学大学院医学系研究科・岐阜大学発ベンチャーしずい細胞プロジェクト)

- 15:30-15:35 休憩

《若手研究者による発表会》

- 15:35-16:50 若手による講演発表

《締切:10月30日(火)》⇒詳しくはこちら

- 16:50-16:55 閉会挨拶

- 17:00-19:00 交流会

参加申込

準備の都合上、講演会および交流会への参加を希望される方は、以下のフォームからお申し込みください。(2018年11月19日をもって申込み受付を終了しました。)

問合せ先:中部支部庶務幹事 加藤竜司 E-mail

►中部支部Topへ

学会行事

Published by 支部:中部 on 11 10月 2018

2018年度日本生物工学会中部支部例会(11月20日開催)において、若手研究者(ポスドク・大学院生)による講演を募集します。

- 発表日時:2018年11月20日(火)15:35~16:50

- 場所:名古屋大学大学院創薬科学研究科 創薬科学研究館2階講義室・ホール

当日出席の中部支部幹事による投票を行い、優秀者には「日本生物工学会中部支部長賞」を授与いたします。

発表希望の方は以下のフォームよりお申し込みください。

※時間の制約上、発表希望者多数の場合は、調整する場合がございます。

※1演題あたり12分程度を予定しています。

- 申込み締切り:2018年10月30日(火)

- 問合せ:中部支部庶務幹事 加藤竜司 E-mail

♦ 関連記事:【中部支部】2018年度中部支部例会開催案内

►中部支部Topへ

新着情報

Published by 部会:次世代アニマルセルインダストリー on 03 10月 2018

次世代アニマルセルインダストリー研究部会では、「優秀学生発表賞」を設けております。優秀学生発表賞は、将来を担う研究者の卵たち(高専生、学部生および大学院前期課程(修士)学生)の意欲向上や自身の研究に対する更なる理解を促す動機づけを目的としています。

本年度は、第70回日本生物工学会大会で一般講演(口頭発表)を行った、学部生および大学院前期課程(修士)学生の発表(11研究グループの16名)に対し、部会員の先生方による厳正な審査を行い、以下の3名に優秀学生発表賞を授与いたしました。

優秀学生発表賞受賞者(五十音順)

- 今井 祐太 さん(名大院・創薬)

細胞形態情報解析を応用した神経系細胞の非侵襲的評価

- 大隅 早紀 さん(名大院・工)

ヒト三次元筋萎縮モデルを搭載した96ウェルプレートフォーマット収縮力評価系の開発

- 山本 涼平 さん(名大院・創薬)

画像情報解析を用いたスフェロイド培養環境プロファイリング

受賞された皆様、おめでとうございます!さらなるご活躍と研究のご発展をお祈りいたします。

次世代アニマルセルインダストリー研究部会では、来年度の大会でも優秀学生発表賞を行う予定をしております。沢山のエントリーをお待ち致しております。

今井 祐太 さん

細胞形態情報解析を応用した神経系細胞の非侵襲的評価

大隅 早紀 さん

ヒト三次元筋萎縮モデルを搭載した96ウェルプレートフォーマット収縮力評価系の開発

山本 涼平 さん

画像情報解析を用いたスフェロイド培養環境プロファイリング

►次世代アニマルインダストリー研究部会Topへ

新着情報,研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 01 10月 2018

システムメンテナンスのため下記の期間、日本生物工学会のホームページおよび大会ホームページが利用できなくなります。

- サーバー停止日時: 2018年10月1日(月)11:00 ~ 12:00

ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

なお、上記期間中も会員システム、Journal of Bioscience and Bioengineeringの投稿・査読システム(EVISE)、および閲覧(ScienceDirect)は通常通りご利用いただけます。

新着情報

Published by 学会事務局 on 26 9月 2018

第71回日本生物工学会大会

実行委員長 稲垣 賢二

第71回日本生物工学会大会は、2019年9月16日(月・祝)~18日(水)に岡山大学 津島キャンパス(岡山市)にて開催します。つきましては、日本生物工学会大会にふさわしいシンポジウムを公募します。なお、シンポジウムは16日(月)の午後~18日(水)の午後まで、複数会場で一般講演と並行して実施する予定です。

会員各位におかれましては提案書 に

に

1) 課題名(日本語によるシンポジウム、英語によるシンポジウムの別)

2) 開催の趣旨

3) 世話人名(連絡先)

4) 参加予定者数(講演者、参加者)

5) その他希望事項

をお書きいただき、2018年11月1日(木)~2018年12月28日(金)までの間に、メールにて下記宛までお申し込みください。

なお、シンポジウム世話人は、参加登録開始日の時点で本学会正会員である必要がありますので、ご注意ください。

会場数に限りがありますので、応募多数の場合には、生物工学に関連する「新たな研究領域の開拓」「生物工学の国際展開(英語によるシンポジウム)」「産学連携の推進」「地域社会への貢献」「SDGsに貢献する生物工学」「若手研究者主導の研究」「博士人材養成・教育の推進」などのコンセプトに沿った申請を優先的に採択させていただきます。また、類似した内容の提案については統合をお願いする場合がございますのでご承知おきください。

シンポジウムの開催時間は2時間を基本とさせていただきます。採択課題は上記1) から3) の項目を大会HPにて掲載させていただきます。研究部会からの申請であっても、採択において優先されるものではありません。基本的にシンポジウムの講演者への旅費、謝礼は実行委員会ではご用意できません。

上記趣旨をご理解の上ご応募頂きますようお願い申し上げます。

採択につきましては2月初旬にメールにてお知らせします。

【申込先】

岡山大学大学院環境生命科学研究科

シンポジウム担当: 田村 隆

E-mail:

日本生物工学会 大会シンポジウム開催に関する中期的方針

【募集】

- 会員各位より広くシンポジウムを募る。

- 本会として重要なテーマに関するシンポジウムを理事会から応募する場合がある。

【選考の手続き】

- 応募多数の場合は、理事会から応募されたシンポジウムを含めて、時代に即した重要なテーマを中心に大会実行委員会で選考し、理事会で承認する。

研究部会からの応募に対しては、- 1)本部からの資金援助も行っていることから、基本的には大会期間中以外の機会にシンポジウム等の報告会の場を設けて頂くことを前提として選考する。

- 2)大会中開催の必然的理由がある場合には、応募時にその旨を明記していただくものの、 順位が低くなることがありうる。

- 前年に引き続き応募されたシンポジウムについては、採択順位が下がる場合がある。

- 他の学会などとの共催・協賛によるシンポジウムについては、記載された共催・協賛の理由を採否判断材料の一つとする。

■関連記事:【年次大会】シンポジウムの開催と運営に関する理事会方針

https://www.sbj.or.jp/meeting/meeting2010_sympo_board_policy.html

►年次大会のページ

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2018

生物工学会誌 第96巻 第9号

朴 龍洙

私は、二つの国で生物工学を学び、この分野の位置付けについて非常に悩んだ覚えがある。韓国で修士課程の時、米国MITから赴任されたDewey Y. Ryu教授の下で発酵工学を学んだ。1980年代の韓国では、この分野は最先端であり、新鮮さとおもしろさに魅了され、私は一生この分野に身を投じる決心をした。その後4年間、学んだことをもとに韓国最大の発酵企業で、核酸発酵、発酵工場の建設、試運転まで携わり、発酵工学の随を経験した。日本に渡り、東京大学応用微生物学研究所の戸田清先生と名古屋大学工学部の小林猛先生の両恩師の下で生物工学分野のイロハを学んだ。その後、静岡大学の岡部満康先生の研究室(当時の培養工学)に移り、より実践的な生物工学を学んだ。

学問として生物工学はどのようなものなのか。修士課程では発酵が至極の学問だと思ったが、その後、高密度細胞培養、遺伝子産物の効率的生産および放線菌による抗生物質の生産を研究課題にして取り組んでいるうちに、私は、生物工学は時の流れに密に関わりながら変化し続けるものだと理解するようになった。醸造学から始まった生物工学は、発酵工学、生物化学工学、生体情報工学、環境工学、酵素工学、動物細胞工学および生体医用工学分野に至る広範囲をカバーしている。

私は、この広範囲な分野でどのような研究をすればよいか相当悩んだ。しかし今振り返ってみると、対象は変わったが、自分が物質の生産性向上を常に追い求めてきたことに気がついた。細胞の密度を高めて培養する「高密度培養」のコンセプトで、遺伝子操作が可能で、かつ自由に飼育できる生物としてカイコに辿り着き、蚕糸学会の主役であるカイコを生物工学会に持ち込んだ。カイコは、溶存酸素もpHの制御も要らない、きわめて高い高密度培養が可能であり、スケールアップの心配も不要なため、生体バイオファクトリーに適していると確信している。発酵工学に魅了され、最後にはカイコバイオファクトリーをライフワークとして挑戦するとはまったく想像もしなかった。

時の中で生物工学の目指すものは何か。時代の変化に伴い姿は変わっていくものであるが、人類のために何をすべきかは不変の課題である。地球規模で進んでいる温暖化、そして、日本社会の異常なほど急速に進む高齢化・少子化は人類が経験したことのない最大の危機であり、知恵を絞って対応していかなければならない。私が所属している静岡大学では、このような問題の解決のためにグリーン科学技術研究所を2013年に設立し、あらゆる分野の研究者を集めて未来課題の解決に向けて研究を進めている。生物工学は、微生物、動物および植物を対象に、さらに物事をシステム的に考える工学的思考の上に成り立っているので、21世紀の諸問題の解決に貢献できる絶好の機会と考える。第5期科学技術基本計画(平成28~32年度)の経済・社会的な課題への対応として、

(1)持続的な成長と地域社会の自律的な発展、

(2)国民の安全・安心の確保と豊かで質の高い生活の実現、

(3)地球規模課題への対応と世界の発展への貢献、

があげられている。特に、(1)では資源の安定的な確保と循環的な利用、超高齢化・人口減少社会などに対応する持続可能な社会の実現、(2)では食品安全と生活環境安全の確保、(3)では地球規模の気候変動に対応した温室効果ガスの大幅削減などが、重要課題として設定されている。

このような課題は、まさに、生物工学者が大いに貢献できる分野である。このような地球規模の課題は、日本の国内学会だけでは解決が不可能である。そのためには、国際的な会合の場を増やし、高いポテンシャルを有する海外の学会と学会間のネットワークを構築することが求められている。国際共同研究プロジェクトへ参加すると同時に、優れた外国人研究者が本学会に入って活躍できるようになれば、本学会のポテンシャルをより一層強化することになる。これによって、国ごとの地域特性を活かし多様な視点や発想に基づく解決策を共有できる仕組みが本学会を中心にできあがるのではないだろうか。

学会として、21世紀の重要課題の解決に向けたロードマップを策定し、国の政策決定に提言できるように、また生物工学会は、これから学会を担っていく多くの若手研究者がこのような課題に果敢に挑戦していく場であることを願っている。

著者紹介 静岡大学グリーン科学技術研究所(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2018

- 巻頭言“随縁随意”

- 特集 バイオベンチャー2018

- 続・生物工学基礎講座―バイオよもやま話―

- バイオミディア

- バイオ系のキャリアデザイン

- バイオ系のキャリアデザイン(私のバイオ履歴書編)

- Branch Spirit

- プロジェクト・バイオ

- Germinaton

- 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering

…( 558 )

…( 558 )

- バイオインフォメーション…( 559 )

- 研究部会…( 561 )

- 支部だより…( 562 )

⇒生物工学会誌Topへ

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 20 9月 2018

2018年度生物工学若手研究者の集い(若手会)夏のセミナー2018は、6月30日~7月1日に、北海道北見市・北見工業大学ならびに自然休暇村センターにて開催されました。

⇒活動報告はこちら

新着情報

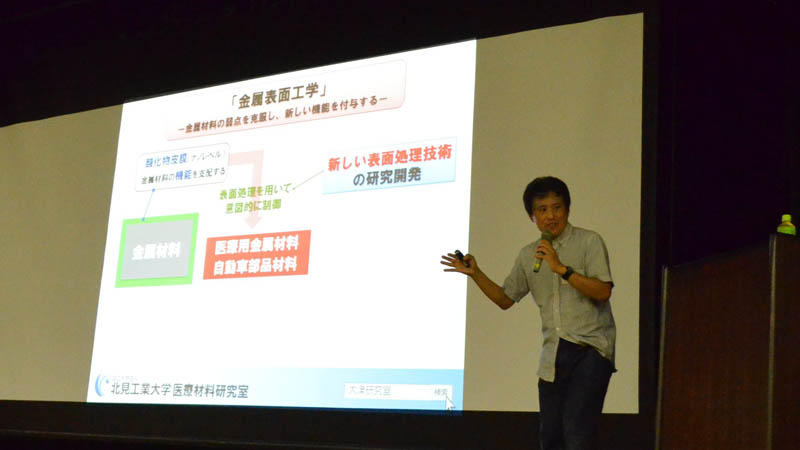

Published by 若手会 on 20 9月 2018

本年度の生物工学若手研究者の集い(若手会)夏のセミナー2018は6月30日~7月1日に、北海道北見市・北見工業大学ならびに自然休暇村センターにて開催されました。

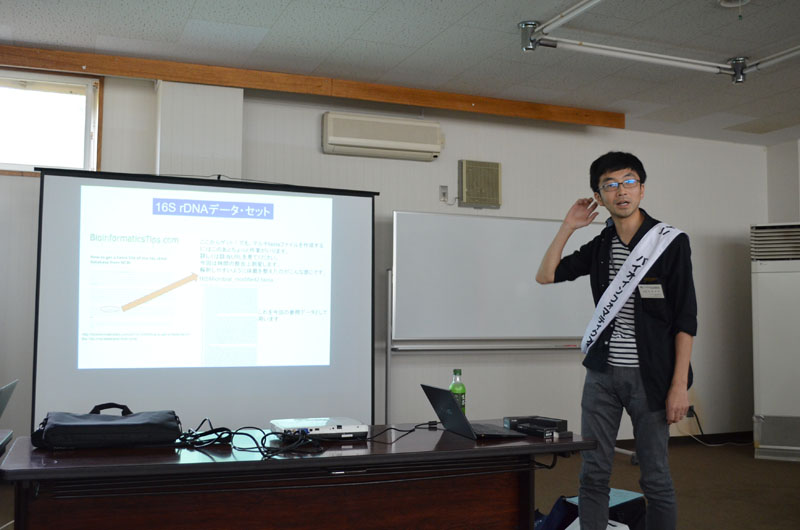

今回は、初の北海道開催で会場の制約から1日目の招待講演とポスター発表を北見工業大学で行い、宿泊ならびに2日目にバイオインフォマティックス相談部会との共催イベントなどを北見市自然休暇村センターで行いました。

おかげさまをもちまして全国から81名(一般37名、学生44名)の御参加をいただき、45件のポスター発表を行いました。

【初日】

はじめに

若手会会長の今中先生にご挨拶いただき、講演会を開始しました。

講演会

講演会では、5名の先生方にご講演いただきました。研究成果に加え、研究過程やキャリアに関する経験談もご講演いただき感銘を受けました。

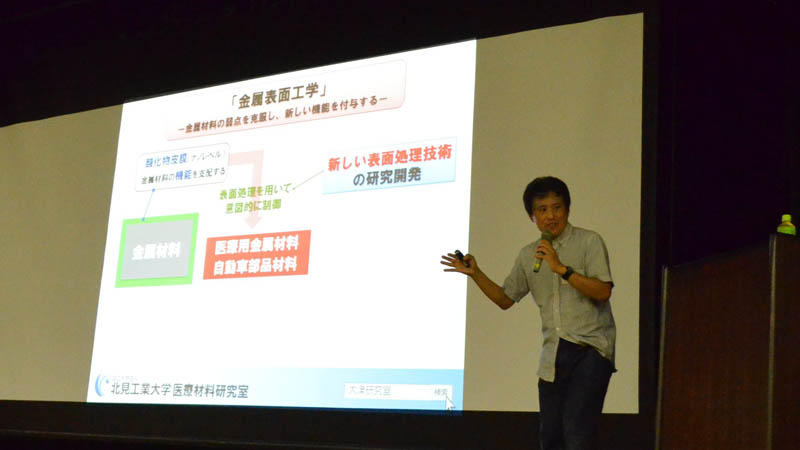

特別講演1 (座長:小西)

『生物学的方法による生体材料評価の現状』

大津 直史 先生 (北見工業大学)

特別講演2 (座長:堀)

『電子顕微鏡で解き明かす生物の仕組み』

釜崎 とも子 先生(北海道大学 遺伝子病制御研究所・分子腫瘍分野)

特別講演3 (座長:中島)

『エネルギーの観点から見る微生物の多様な生存戦略』

加藤 創一郎 先生(産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門)

特別講演4 (座長:東)

『私の来た道〜油田細菌から超好熱菌そして植物共生細菌まで』

森川 正章 先生(北海道大学大学院 地球環境科学研究院)

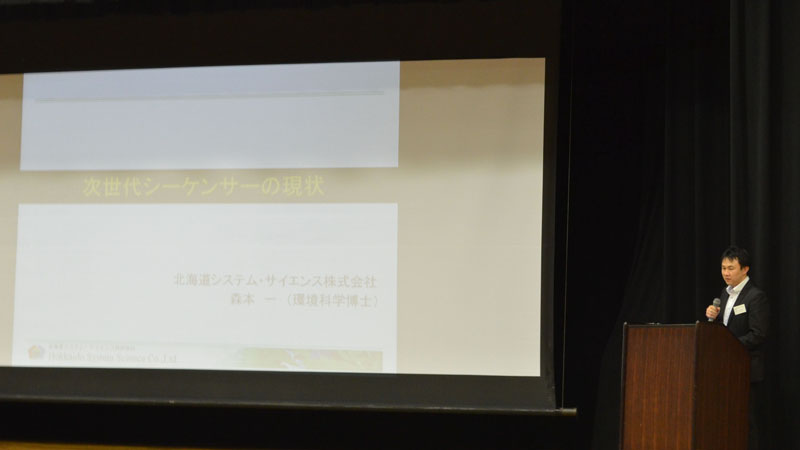

特別講演5

『次世代シーケンサーの現状』(座長:佐藤)

森本 一 先生 (北海道システムサイエンス株式会社)

活発な討論が行われました。

ポスターセッション

北見工業大学コミュニケーションアトリウムで開催しました。

45件のポスター発表で活発な議論が行われました。

.jpg)

BBQ

バスで北見市自然休暇村センターに移動し、バーベキューの夕食を楽しみました。

学会長の木野先生が乾杯の挨拶をされました。

ビンゴ大会

ビンゴ大会が行われました(担当:邱)

討論会

北海道の日本酒とともに、討論会を行いました。

【2日目】

バイオインフォマティクス相談会主催セミナー

Oxford社MinIONシーケンサーの紹介やデータプロセッシングのいろはを解説していただきました。

⇒バイオインフォマティックス相談部会

授賞式

1日目のポスター発表の投票結果から各ポスター賞が授与されました。

最優秀ポスター賞

・兼吉 航平(大阪大院・工)

P19: 高生産株の構築を目指した蛍光標識抗体による細胞内分泌過程解析

優秀ポスター賞

・元根 啓佑(京大院農・応用生命)

P06: 海洋資源の有効利用と保全への取り組み―大型藻類の有効利用とサンゴ礁の保護―