Published by 学会事務局 on 25 3月 2021

【生物工学会誌】第99巻 第3号(2021年3月号)オンライン公開

生物工学会誌第99巻第3号(2021年3月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第99巻第3号

第99巻からは、J-STAGEでの公開に合わせて、これまで3か月の非公開期間を設けていました「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

Published by 学会事務局 on 25 3月 2021

生物工学会誌第99巻第3号(2021年3月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第99巻第3号

第99巻からは、J-STAGEでの公開に合わせて、これまで3か月の非公開期間を設けていました「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

Published by 学会事務局 on 25 3月 2021

生物工学会誌 第99巻 第3号

竹山 春子

慣習的になりすぎて改革できなかったことが、まったくの突発的事態によって可能になるのを目のあたりにすることになりました。コロナ禍によって遠隔会議がこの1年でデフォルトになってきました。デメリットもありますがメリットも大きいと感じます。分野や業態にもよりますが、IoTの超進化した社会では、仕事場を自由に選んで働くことが当たり前として描かれていましたが、それが今回加速されてきています。多様なライフスタイルを実現することが現実味を持って社会に受け入れられつつあります。それに伴い、システムのセキュリティ強化など技術の高度化も必須であり、遅れ気味であった日本も独自の路線を模索することが課題となっており、技術開発が活発化するかと思います。日本の技術力は高い評価を受けている割には、有事の際に素早い活用がなされていないと感じます。対症療法的なコロナ対策研究費が拠出されていますが、他分野の研究も含め継続性を是非担保してほしいと思います。社会の頑強さ、柔軟性を担保するためには科学技術政策の転換が必要であり、基礎研究も含め先行研究投資をより真剣に考えるべきかと思います。

昨年、内閣府のムーンショットプログラムが各目標のもと始動しました。各省庁の元施策にリンクする必要はなく、今までにはなかった大胆な発想を、というコンセプトが原点にあったはずのものです。私も、農水系の目標5においてPMを務めることになりました。「そんなこと本当に可能なの?」と驚くような発想が必要だと思っています。JSTの未来食糧プログラムでアドバイザーを務める機会もあり、一次生産である水産・農業に関していろいろ考える機会がありました。養殖を陸上で行うという発想は新しいものではありませんが、日本ではコスト面での課題もあり規模は大きくありません。一方、ノルウェーでは、環境汚染対策としてサーモン養殖を陸上で行うシステム開発が進んでいますし、中国でも大規模に進んでいます。陸上での養殖が可能ならば、海上での農業はどうだろう?休耕田も多く存在しますが、規制にとらわれない海上農業は新しい価値を生む可能性があるのではないでしょうか。移動型の海上農業は台風を回避でき、さらには温度帯を選ぶこと、洋上エネルギーを利活用することで独立型にもすることが可能かと夢想しています。何でだめなの?ということを恐れず行うことが、予想しない未来を拓くかもしれません。

既成概念にとらわれない価値の創造を、今後育っていく若手研究者に担ってほしいと思っています。現在、若手研究者には偏重気味と言われるほど手厚い研究環境をつかみ取るチャンスが提示されています。その風潮はどんどん加速していて、博士後期課程からすでにその競争の場に出陣することが可能です。科研費での若手研究と基盤研究Bとの重複申請が可能になったことから若手の採択率は飛躍的に高くなっていますし、JSTも次々と若手対象の砲弾を撃ち込んでいます。女性研究者も10年前と比較すれば、大学でテニュアに残っている割合は少しずつ増加していますが、彼女らが教授になるまでにはあと10年、もしくは20年かかる気がしてなりません。ダイバーシティーの重要性は、最近身をもって感じています。女性ばかりでも、男性ばかりでも研究室はうまく回っていかないことを経験しています。性差だけでなく、個性、年齢の多様性も重要だと痛感します。ダイバーシティーの高い環境で育った研究者には縦割りではない横広がりのネットワークで研究する力が備わるのかもしれません。生物工学会では、男女共同参画やダイバーシティーの組織立った活動は今まで多くはなかったかと思いますが、今だからこそできることもあるのではないかと思っています。

古本屋で見つけた五木寛之の『林住期』(幻冬舎)という本を、時々読み返しています。ヒンズー教の「四住期」に「学生期」「家住期」「林住期」「遊行期」がありますが、働き盛りの研究者は「家住期」にいて、私はすでに「林住期」にいます。人が本来なすべきことは何か、を研究の場から再度考え直したいと思っています。

著者紹介 早稲田大学理工学術院(教授)

Published by 学会事務局 on 25 3月 2021

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 21 3月 2021

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 131, No. 4(2021年4月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 03 3月 2021

総会およびその後の諸行事を下記のとおり開催いたします。新型コロナウイルス感染症拡大のため、本年も、オンラインでの開催とさせていただきます。

日時:2021年5月25日(火)13時~14時20分

場所:日本生物工学会事務局を拠点とするオンライン会議

次第:

日時:2021年5月25日(火)14時40分~17時

場所:日本生物工学会事務局を拠点とするオンライン会議

参加費:無料(事前登録制。非会員の方は会員の紹介が必要です。)

⇒詳しくはこちら

プログラム:

本年の懇親会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止させていただきます。

ご了承ください。

Published by 学会事務局 on 02 3月 2021

日時:2021年5月25日(火)14時40分~17時

場所:日本生物工学会事務局を拠点とするオンライン

参加費:無料(事前登録制。非会員の方は会員の紹介が必要です。)

(司会:養王田 正文)

人類が安心そして豊かな生活を持続するためには、健康・食・環境の課題を解決することが重要となる。微生物は、健康(感染症、腸内環境)・食(食品衛生、作物病害)・環境(CO2濃度上昇、環境汚染、水処理)など全てに関連しており、21世紀は健康・食・環境にかかわる微生物制御が人類の重要な課題の一つと言っても過言ではない。そのためにはまず微生物の理解が重要となる。その理解(サイエンス)を推し進めるためのテクノロジー、制御のためのテクノロジーなど「サイエンスとテクノロジーを双輪で進めること」が重要となる。当グループの微生物の理解(バイオフィルム等)を最新イメージング技術とあわせて紹介させていただく。

(座長:吉野 知子)

400年以上続く老舗餅屋の跡取りが、微生物好きが高じてクラフトビールつくりをはじめた経緯と、その後の混迷や世界大会優勝について話します。また、地元伊勢の木の樹液から野生酵母を単離し、単離した酵母の特徴を活かしビールを開発し世界大会で受賞するまで、さらにその商品を利用して当社のブランド価値を高めていきつつあることなどについて話します。多くの国際大会で審査員を務める立場から、ビールの審査の仕方についても少しお伝え出来ればと思います。

(座長:中野 秀雄)

♦ 関連記事:【事務局より】2021年度総会および関連行事のお知らせ

Published by 学会事務局 on 01 3月 2021

日本生物工学会2021年代議員選挙の投票受付は、2021年3月1日(月)正午をもって終了いたしました。ご協力ありがとうございました。

Published by 学会事務局 on 25 2月 2021

生物工学会誌 第99巻 第2号

坂口 正明

この度2020年9月30日をもちまして定年退職いたしました。同社で非常勤の再雇用で継続勤務いたしますが、会社人生の区切りとして入社以来40年の「想うこと」を紹介させていただきます。

★1980~1992年:発酵の技術開発(モルトやグレーンウイスキー、酵母増殖代謝とその発酵制御など)

★1992~1997年:工場での生産管理・開発(焼酎、アルコールの製造管理、現場技術開発、TQC活動など)

★1997~2020年:蒸留の技術開発(連続蒸留機、単式精留蒸留機での蒸留酒全般の技術開発など)

★2002~2016年:日本生物工学会関西支部、本部(実践的な交流ができる産学連携活動など)

蒸留酒の技術開発における40年を通じて、1) 種々の技術開発・現場改善の体験による新たな発見によってのみ本当の力が身に付く、2) 美味しい、安心・安全な品質にこだわる、3) 凛々しく品格のある設備設計をする、4) 仕事が楽しい、ことがキーであったと思っております。あっという間の40年間でした。テーマ、時間、良い先輩や仲間に恵まれたと思います。

最初の12年間は、酵母の増殖代謝と発酵制御に関係するテーマを実施し、原因と結果の因果関係を普遍的に深掘り解析することにより問題点を解決してきました。その基礎的な成果を「酒類におけるエステル生成に及ぼす要因とその調節機構」(バイオサイエンスとインダストリーの解説)1)、「酵母の増殖・代謝に及ぼす減圧の影響」(発酵工学会誌)2) などに投稿しました。

次の6年間は、生産工場(臼杵工場、大阪工場)での生産管理、改善活動、技術開発をおこない、研究開発で経験してきた普遍的な技術を現場で実践することができ、生産や製造の実践活動の楽しさを体験いたしました。

その後の22年間は、蒸留酒の技術開発、アルコールの品質保証に関係しました。専門外の分野でしたが、見様見真似ながら独自の蒸留理論の構築、蒸留シミュレーション技術と、それに裏付けられた実践的な技術開発ができるようになっていきました。「スピリッツ蒸留の理論と実践」や「連続蒸留酒の開発」(社内刊行)、「実用蒸留技術」(分離技術会編)などで蒸留理論とその応用技術を体系的にまとめることができました。

今となっては、蒸留技術で大きな成果を出したことになるのですが、当初は専門外の分野なのでやりたくはなかった仕事でした。仕事は「やりたい」「やりたくない」で決めるのではなく、まずはやってみてから「できる」「できない」で決めることであると身を持って体験しました。このことを社員教育の場などでお話しすると、体験した者が教える迫力が伝わっているようです。

40年の会社生活の中で、創業者鳥井信治郎から伝わり、社内の恩師から影響されていることがあります。たとえば、【やってみなはれ】まあ、そういわずに、とことんやってみなはれ。やらなわからしまへんで。莫大なエネルギーによる積極果敢な行動と挑戦をする。【陰徳】人に施しする者は、感謝を期待してはいけない。必ず良いことがある。【信用第一】売れるとか売れんとかの問題やない。一番大事なことは信用や。嘘をついてはいけない。【品質】これより上はない、飛び切りええもんを造っとくなはれ。表面的な看板ではなく、真にこだわりのある中身品質を造りだす。【仕事】楽しくやることこそが正義だ。

産業界のみならず学会関係者皆様方のご支援のおかげで日本生物工学会での活動も本当に楽しくやることができました。

1) 坂口正明:バイオサイエンスとインダストリー,47, 32 (1989).

2) 坂口正明ら:醗酵工学,68, 261 (1990).

著者紹介 サントリー(株)

Published by 学会事務局 on 25 2月 2021

生物工学会誌第99巻第2号(2021年2月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第99巻第2号

第99巻からは、J-STAGEでの公開に合わせて、これまで3か月の非公開期間を設けていました「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

Published by 学会事務局 on 25 2月 2021

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 24 2月 2021

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 131, No. 3(2021年3月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 15 2月 2021

日本生物工学会では、2020年11月25日に告知致しました通り、代議員選挙の投票受付を開始しました。(終了しました)

今回の選挙で選出される代議員の任期は、次の代議員選挙(2023年3月予定)終了までの2年間となります。

正会員の皆様におかれましては、相応しい代議員の選出にご協力をお願いいたします。

投票システムを利用するには、有効なメールアドレスの登録が必須となります。メールアドレスを登録していない方、あるいは変更をご希望の方は、異動連絡届出の提出をお願いいたします。

Published by 部会:次世代アニマルセルインダストリー on 03 2月 2021

次世代アニマルセルインダストリー研究部会(iACE)は、化学工学会バイオ部会、日本動物細胞工学会と共催で、3月15日にシンポジウムをオンラインにて開催することとなりました。今回は著名な先生方の基調講演および学生シンポジウム(審査・表彰あり)を行うことといたしました。3月7日(日)までに、参加登録をGoogleフォームにて、合わせて学生シンポジウム発表の方は演題名と要旨を下記を参考にメールでお送りください。

【開催要項】

iACEシンポジウム2021~動物細胞を用いた医薬品および再生医療等製品製造・品質管理の潮流~

【学生シンポジウム発表について】

一人あたりを15~20分(質疑応答込み)の予定です。発表者の人数次第では、発表時間の変更をお願いする可能性があります。ご了承ください。

当シンポジウムでは参加者による審査を行います。優秀発表者は表彰および副賞を授与する予定です。

【学生シンポジウム要旨】

要旨についてはWordにて500文字以内でご作成いただき、メールにて下記までご送付ください。

学生シンポジウム担当:旭川医科大学 佐藤康史先生(E-mail)

締め切り: 2021年3月7日

【参加登録】

下記のGoogleフォームよりお申し込みください(参加費無料)。

https://forms.gle/2SLbKftgBph4TK2XA

ご不明な点などありましたら、堀江まで(E-mail)ご連絡ください。

コロナ禍の終息が未だ見通せぬ中での変則的な開催方式となりますが、どこからでも気軽にご参加いただけるといったオンラインならではの利点も生かし、熱い議論のできる会にいたしたいと思います。

Published by 学会事務局 on 29 1月 2021

生物工学会誌第99巻第1号(2021年1月号)をオンライン公開しました。⇒生物工学会誌第99巻第1号

第99巻からは、J-STAGEでの公開に合わせて、これまで3か月の非公開期間を設けていました「特集」「バイオミディア」を他の主要記事と同時に公開しております。イベント情報をはじめ、掲載記事全てをPDFでご覧いただけますので是非ともご利用ください。

Published by 学会事務局 on 29 1月 2021

生物工学会誌第99巻第1号掲載

中野 秀雄

新型コロナウイルスの突然の出現により、世界の風景がまったく変わってしまってから、はや半年が過ぎようとしている(令和2年9月執筆時点)。

この新型コロナウイルスによるパンデミックの試練は、丁度幕末期の黒船到来と同じような効果を日本全体に及ぼしているように思える。奴国が金印をありがたく頂戴して以来のハンコ至上主義が、いつのまにやら社会全体でIT化を遅らせ、それらがパンデミック対策に必要な迅速な対応の障害になっているという、不都合な真実が明々白々になった。筆者が勤める名古屋大学でも、総長が「世界1のデジタルユニバーシティーを目指す」と宣言された。生命農学研究科だけでも年間1000万円以上の非常勤職員の人件費をかけてチェックしている経理関係の紙書類と印鑑が(53研究室に分配されている講座費は7500万円程しかないのであるが)、今後この宣言で一掃されるとすると、新型コロナウイルスの恩恵は思いの外大きくなるのではないかと、日々事務に提出する紙と印鑑に埋もれている筆者は密かに期待している。

新型コロナウイルスの問題だけでなく、食料、資源、環境、エネルギーなど、世界が直面しているさまざまな課題の解決には、生物工学の貢献が必要不可欠である。しかしそのための公的な研究資金は、残念ながら我が国において十分とは到底言い難く、しかも「効率化」の名のもとに、年々着実に減らされている。このような状況下で、現状をポジティブな方向に動かすことができるのは、より積極的な産学連携であり、またリスクマネーを科学の領域に導くことができる大学発バイオ・スタートアップを、生み出し育てることであろう。

筆者自身は、無細胞タンパク質合成系を用いて、ヒトや動物から短時間でモノクローナル抗体を探索できる技術を開発し、大学発のバイオ・スタートアップであるiBody株式会社の立ち上げに関わった。単に検査薬や治療薬の抗体をスクリーニングするだけでなく、うまくビジネスモデルを構築すると、免疫系に深く関係する抗体分子を網羅的に獲得・解析することで、これまでにない事業展開が可能だと思っていたのであるが、資金調達でVCなどを回ると、「おたくの会社は、『試薬』『受託』『創薬』のどれですか?」とよく聞かれ、答えに詰まったことが度々あった。米国ではこの無細胞タンパク質合成系と合成生物学・インフォマティクスなどの技術を組み合わせた大学発バイオ・スタートアップも立ち上がっている。この分野でのスタートアップは、従来の枠にはまらないビジネスモデルを展開でき、バイオサイエンスとインダストリーを「リノベートする」役割を果たすことになるのではないかと大いに期待している。

大学発スタートアップの質と量において、日本は米国より大きく遅れをとっているのは歴然たる事実である。よく知られているように、米国では政府資金による研究開発から生じた特許権などを民間企業などに帰属させることが1980年に制定されたバイ・ドール法により可能になったが、日本でそれが導入されたのは、米国に遅れること22年後の2002年である。さらに米国では「失敗することを恐れない」チャレンジャーであることを尊ぶ精神が幅広く共有されているのに対し、日本では「失敗することは許されない」風土で変化より安定が好まれるという、精神文化的違いも指摘されている。

しかし日本はこれまで、短期間に急激な社会的変化を複数経験し、なんとかその変化うまく対応してきた。明治維新や、先の敗戦からの戦後復興などが典型である。その成功に秘訣があるとすると、高い倫理観に裏打ちされた合理的精神を皆が共有していたことではないかと、個人的には思っている。変化の時代を生き抜く術を我々は有している。老いも若きも変化を楽しんで欲しい。

著者紹介 名古屋大学大学院生命農学研究科(教授)

Published by 学会事務局 on 29 1月 2021

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 131, No. 2(2021年2月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 支部:北日本 on 28 1月 2021

日本生物工学会北日本支部では、2021年度の生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者(北日本支部)の推薦を募集しています。推薦要領に従い、候補者の推薦をお願いします。北日本支部で審査を行い、最終候補者1名を本部に推薦します。

1) 日本生物工学会生物工学学生優秀賞候補者推薦書 1部

2) 生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者調書 1部

Published by 学会事務局 on 28 1月 2021

生物工学会誌第99巻(2021年1月号)より、主要記事をJ-STAGEで公開しております。学会HPでは会員向け情報も含めて全記事PDFをご覧いただくことができます。

|  |  |  |

| 第100巻第1号 p. 1–68 (2022年1月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第100巻第2号 p. 69–110 (2022年2月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第100巻第3号 p. 111–156 (2022年3月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第100巻第4号 p. 157–222 (2022年4月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

| |||

| 第100巻第5号 p. 223–286 (2022年5月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

|  |  |  |

| 第99巻第1号 p. 1–60 (2021年1月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第2号 p. 1–108 (2021年2月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第3号 p. 109–160 (2021年3月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第4号 p. 161–224 (2021年4月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

|  |  |  |

| 第99巻第5号 p. 225–280 (2021年5月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第6号 p. 281–336 (2021年6月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第7号 p. 337–392 (2021年7月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第8号 p. 393–454 (2021年8月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

|  |  |  |

| 第99巻第9号 p. 455–514 (2021年9月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第10号 p. 515–570 (2021年10月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第11号 p. 571–614 (2021年11月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第12号 p. 615–670 (2021年12月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

Published by 支部:東日本 on 26 1月 2021

13:00~13:05 開会の挨拶………青柳 秀紀(筑波大学)

♦コロキウム「ミクロな世界の生命の相互作用を理解するシステムの構築」

13:05~13:10 趣旨説明………中西 昭仁(東京工科大学)

13:10~13:50

「進化能を持った分子は生命へと近づいていけるのか?」

……市橋 伯一(東京大学 大学院総合文化研究科)

13:50~14:30

「新型コロナウイルスの下水疫学」

……北島 正章(北海道大学 大学院工学研究院 環境創生工学部門)

14:30~15:10

「ペプチドタグを介したタンパク質の高次構造化による免疫応答の変化」

……南畑 孝介(九州大学 大学院工学研究院 応用化学部門)

15:10~15:20 休憩

♦学生ポスター発表 15:20~16:20

♦学生講演 16:20~18:00

16:20~16:45 学生講演1

16:45~17:10 学生講演2

17:10~17:35 学生講演3

17:35~18:00 学生講演4

18:00~18:05 閉会の挨拶………上田 宏(東京工業大学)

18:05~19:10 懇親会と授賞式

Published by 学会事務局 on 26 1月 2021

『生物工学会誌』の表紙モチーフは、バイオの歴史を過去から現在まで12トピックス選んだものになっています。

↓

↓

『生物工学会誌』は、モチーフはこのままで、毎年背景の色を少し変えてお届けしています。

表紙のみならず、編集全般に関し、今後とも皆様からのご意見やご感想をお寄せいただければ幸いです。

(和文誌編集委員会)

Published by 学会事務局 on 25 1月 2021

生物工学会誌第99巻(2021年1月号)より、『バイオミディア』掲載記事(PDF)はJ-STAGEで公開しております。 ⇒過去号掲載記事(記事種別)一覧はこちら

|1号|2号|3号|4号|5号|6号|7号|8号|9号|10号|11号|12号|

Published by 学会事務局 on 22 1月 2021

タイトルをクリックすると該当記事のPDFを閲覧することができます。

主要記事については、J-STAGEへのリンクとなっております。

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 22 1月 2021

日本生物工学会では、2021年度の学会賞(生物工学賞・生物工学功績賞・生物工学功労賞・生物工学奨励賞・生物工学技術賞・生物工学論文賞・生物工学アジア若手賞・生物工学アジア若手研究奨励賞・生物工学学生優秀賞)受賞候補者の推薦を募集しております。(2021年度の受付は終了いたしました。)

授賞規程![]() および以下の推薦要領に従って、各賞にふさわしい候補者の推薦をお願いいたします。

および以下の推薦要領に従って、各賞にふさわしい候補者の推薦をお願いいたします。

<推薦要領>

【推薦書類の提出先】公益社団法人日本生物工学会事務局 E-mail:

メールの件名は「(各賞名)推薦」としてください。

※生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の推薦書類は所属支部の支部長に電子メールにて提出して下さい。

各支部長の連絡先は支部活動のページをご参照ください。

【書類提出締切】2021年3月12日(金)

※生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の締切は、各支部で異なりますので、所属支部の支部長にお問い合わせください。

受賞候補者の方は、事務局から連絡があり次第、調書の提出をお願いいたします。

♦ 関連記事:

Published by 学会事務局 on 19 1月 2021

日本生物工学会では、2021年1月19日(火)正午をもって、2021-2022年度代議員の立候補受付を終了しました。今後は、支部ごとの候補者一覧を作成の上、電子投票を以下の通り実施いたします。

Published by 学会事務局 on 19 1月 2021

日本生物工学会では、2021年度研究部会の設置申請を募集しております。

研究部会の設置をご希望の方は、研究部会規程![]() に従って 研究部会設置申請書

に従って 研究部会設置申請書 を2021年2月26日(金)までに学会事務局宛()に提出してください。理事会で審議のうえ採否を決定し、申請代表者あてに審議結果を通知いたします。

日本生物工学会は、特定分野の研究集会に対して下記のとおり研究部会制度を設け運営費の一部を助成します。

2010年度から、第1種研究部会、第2種研究部会および若手研究会に対して理事会審議決定の補助金を付与するとともに、研究部会を学会運営の重要な柱と位置づけています。

理事会では研究部会活動の活性化を目的に、適切な成果発表の方法や場の確保、開かれて 活力ある研究部会をめざした制度の改革について議論し、2016年に研究部会の存続期間などを含めた研究部会規程の見直しを行いました。

2021年度におきましては、申請に際して以下の点にご留意をお願いします。

Published by 学会事務局 on 19 1月 2021

日本生物工学会では、生物工学アジア若手賞、および生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award)の2021年度受賞候補者の推薦を募集しております。

生物工学アジア若手賞は、21世紀の人類社会の発展と地球環境の保全に必須である生物工学(バイオテクノロジー)の分野で顕著な研究業績をあげたアジアの若手研究者に授与されます。

生物工学アジア若手研究奨励賞(DaSilva Award)は、元ユネスコバイオサイエンス部長であった故Edgar J. DaSilva博士のご寄付により創設されたもので微生物に関連するバイオテクノロジーの分野で、近い将来に顕著な研究業績をあげることが期待されるアジアの若手研究者に授与されます。

正会員におかれましては、推薦要領をご参照のうえ、各賞の趣旨にふさわしい優秀な若手研究者の推薦をよろしくお願いいたします。

推薦書類は、2021年3月12日(金)までにメールで学会事務局(学会賞担当: )宛に送付してください。

Published by 部会:バイオインフォマティクス on 13 1月 2021

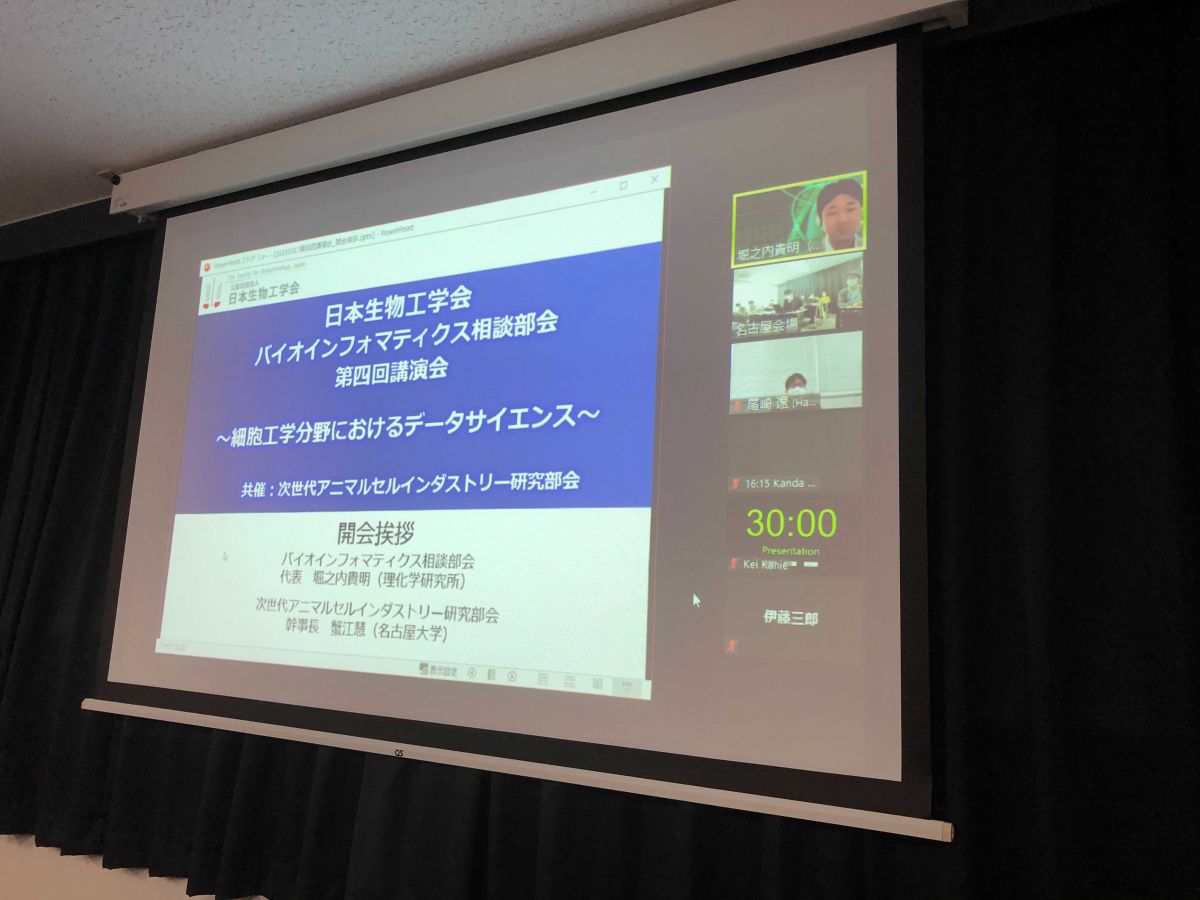

会は盛況のうちに終了しました。ご参加ありがとうございました。

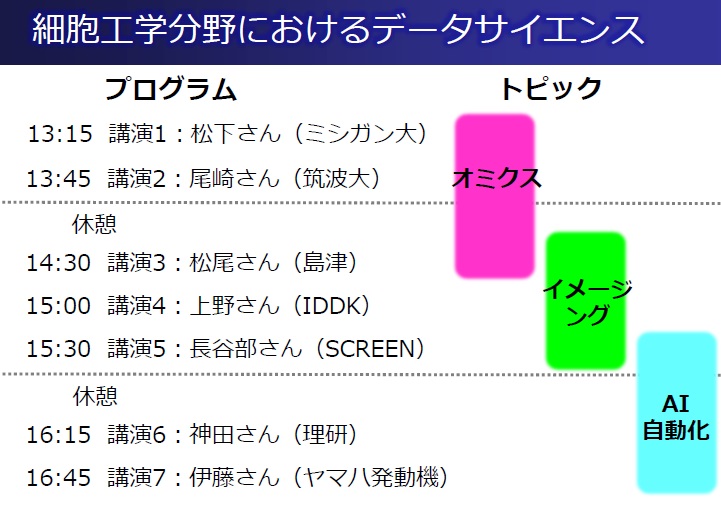

この度日本生物工学会バイオインフォマティクス相談部会は、第四回講演会を3/17にオンライン開催する運びとなりました。今回は細胞工学分野におけるデータサイエンスを題材とし、次世代アニマルセルインダストリー研究部会との共催により開催いたします。講演会では、生物工学分野の内外でご活躍されている研究者、ならびに企業の方をお招きしてご講演頂きます。

バイオインフォマティクス相談部会 第四回講演会

~細胞工学分野におけるデータサイエンス~

(共催:次世代アニマルセルインダストリー研究部会)

概要

動物細胞を用いた産業分野はバイオ医薬品等の生産手段から、人工臓器、バイオマテリアル、再生医療など、年々その適用分野のすそ野が広がりを見せています。近年の大規模計測、情報解析、実験自動化などをはじめとする各種の技術革新により、細胞工学分野は新たな局面を迎えつつあると言えます。

そこで今年度は、細胞工学分野において、最先端の計測技術(オミクス解析やイメージング解析)、実験自動化、AI技術を利活用する気鋭のアカデミア研究者、ならびに先端的機器の開発を進める企業研究者を学会内外から招聘します。今回は次世代アニマルセルインダストリー研究部会との共催行事として開催することで、より多彩な背景を持つ研究者を招聘いたします。

最新の研究成果はもちろんのこと、Wet研究とDry解析をどのように組み合わせるかのお話や、異分野間で連携しているかの事例、研究現場ならではの生の声をお聞かせいただけるかと思います。是非この機会にお集まりいただき、交流の輪を広げる場として日本生物工学会をご活用頂けますと幸いです。

プログラム ※一部変更となる可能性がございます

講演会 ※敬称略

13:00 開催挨拶

13:15 講演1:松下祐樹(ミシガン大学)

演題:シングルセル解析が解き明かす骨再生の世界

13:45 講演2:尾崎遼(筑波大学)

演題:シングルセルオミクスにおけるデータサイエンス

14:30 講演3:松尾英一(島津製作所) *講演者変更

演題:MS-

15:00 講演4:上野宗一郎(株式会社IDDK)

演題:マイクロイメージングデバイスによる顕微観察について

15:30 講演5:長谷部涼(SCREENホールディングス)

演題:Cell3iMagerシリーズを用いたラベルフリーイメージン

16:15 講演6:神田元紀(理化学研究所)

演題:汎用ヒト型ロボットによる細胞培養の自動化・高度化・共有化

16:45 講演7:伊藤三郎(ヤマハ発動機株式会社)

演題:ヤマハ産業ロボット技術の応用~

情報交換会 ※講演者と参加者によるフリーディスカッション

17:30-18:30

【実行委員】堀之内貴明(理化学研究所)

加藤竜司(名古屋大学)

兒島孝明(名古屋大学)

蟹江慧(名古屋大学)

【問合せ先】理化学研究所 生命機能科学研究センター

堀之内貴明 E-mail:takaaki_horinouchi[at]riken.jp

バイオインフォマティクス相談部会第四回講演会は、次世代アニマルセルインダストリー研究部会との共催行事として、2021年3月17日に名古屋大学・オンラインハイブリッド開催の形で実施しました。。今回は細胞工学分野におけるデータサイエンスを題材とし、生物工学分野の内外より関連分野の研究者を招聘してご講演いただきました。今回はアカデミア、ならびに企業の参加者が多く、当該分野への関心の高さが伺えました。

講演会に引き続き情報交換会(飲み会ではないディスカッション企画)では、たとえば「データを取得するときに気を付けていること」など現場の研究者ならではの議論から、当部会への期待まで様々な議論を交わすことができました。

ご参加いただいた皆様、ならびに共催として企画にご協力くださった次世代アニマルセルインダストリー研究部会の先生方にこの場を借りて御礼申し上げます。

当日の様子

Published by 学会事務局 on 08 1月 2021

日本生物工学会では、2021–2022年度代議員の立候補を受け付けております。立候補される方は、Web選挙システムにて期日までにご登録ください。(終了しました)

受付期間:2021年1月8日(金)10時~1月19日(火)正午

Published by 支部:西日本 on 08 1月 2021

会場の理大ホール

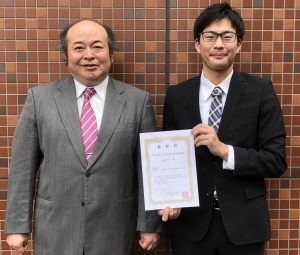

日本生物工学会西日本支部大会2020(第5回講演会)は、2020年11月14日(土)、岡山理科大学岡山キャンパスにて、稲垣賢二西日本支部長を大会実行委員長として企画・開催されました。

本大会は、理大ホール会場での授賞式と受賞講演から始まりました。西日本支部では、35歳以下の若手研究者を表彰する西日本支部若手研究者賞を今年新設しました。その第1回目の受賞者である片岡尚也氏(山口大学大学院)への授賞式が行われました。稲垣支部長から表彰状、記念品の楯、副賞が授与された後、受賞講演が行われました。西日本支部若手研究者賞は、2年に1回、支部大会の際に授与する予定です。

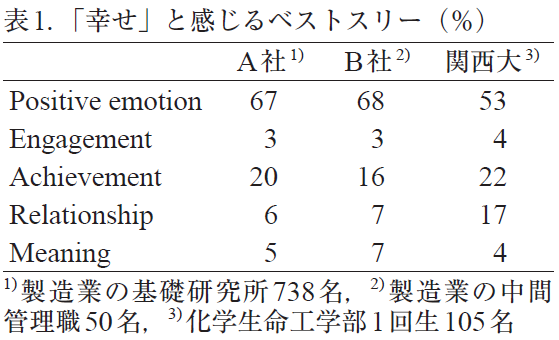

次に、堀尾京平氏(広島大学大学院博士課程)による第9回生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の受賞講演と伊藤一成氏(岡山県工業技術センター)による第52回生物工学奨励賞(江田賞)の受賞講演が行われました。続いて行われた本学会会長の髙木昌宏先生(北陸先端科学技術大学院大学教授)による「科学と文化・成功と幸福について」と題する特別講演では、科学者はなぜ研究をするのか。研究も文化活動の一環としてわれわれは研究の中で人生の幸福を得られるのか、という根源的かつ哲学的なテーマが熱く語られ、聴衆は魅了されました。

特別講演の後、参加者は4会場に移動して一般講演が行われました。演題数は延べ41演題、発表と質疑応答が行われました。一般講演をすべて終了した後に、学園食堂で意見交換会が行われました。感染予防のため、正会員限定で事前登録者(23名)のみに個別に弁当を用意して1時間半の限られた時間内で開催されました。

本大会は、西日本支部創立30周年を記念して2012年に始まった支部講演会の第5回を支部大会2020として開催したものであり、今後も2年に1回支部大会を開催する予定です。最終的に参加者は110名、一般講演としては41演題が4会場で発表されました。

今回の開催に当たり、状況によってはオンライン開催に切り換えることも念頭に置きながら、新型コロナウイルス感染予防の対策も併せて大会準備に細心の注意を払いました。幸いにして、温暖な秋晴れの天候に恵まれて、検温、ソーシャルディスタンス、マイクや機器の使用ごとの除菌消毒も実施しつつ、円滑に運営を進めることができました。学会口頭発表が困難な状況ではありますが、学部生、大学院生、若手研究者に発表と討論の場を提供して、西日本支部内の交流を促進するために対面式で実施できました。会場を提供していただいた岡山理科大学および協力いただきました関係諸兄に心より厚く御礼申し上げます。

西日本支部大会2020実行委員会

総務代表(支部庶務幹事)

田村 隆

西日本支部若手研究者賞の賞状と楯

第1回西日本支部若手研究者賞 受賞講演

第1回西日本支部若手研究者賞受賞者

片岡尚也氏(山口大学)と稲垣支部長

Published by 支部:東日本 on 07 1月 2021

2021(令和3)年1月7日

日本生物工学会 東日本支部長

青柳 秀紀

2021年度東日本支部学生奨励賞、日本生物工学会生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦のお願い

日本生物工学会では、創立90周年記念事業の一環として2012年に生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を創設しました。この賞は、博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的とするものです。生物工学学生優秀賞受賞者には研究奨励金(5万円)が授与されます。

東日本支部学生奨励賞(旧:東日本支部長賞)は日本生物工学会東日本支部独自の試みとして創設された賞で、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員(全学年を対象)の研究奨励を目的とするものです。

つきましては、東日本支部学生奨励賞ならびに生物工学学生優秀賞への応募者を募集いたします。東日本支部の各大学の先生方におかれましては、是非、優秀な学生会員のご推薦をお願いいたします。

| 東日本支部学生奨励賞への応募ならびに選考方法 |

|---|

|

| 生物工学学生優秀賞(飛翔賞)への応募ならびに選考方法 |

詳しくは、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞候補者推薦要領をご参照ください。 |

「生物工学学生優秀賞候補者調書」と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」

に必要事項を記入し、 「生物工学学生優秀賞」、「東日本支部学生奨励賞」または「生物工学学生優秀賞と東日本支部学生奨励賞」への応募であることを明記の上、電子メールにて、日本生物工学会東日本支部事務局 E-mail: (TEL. 029-853-7212)宛、2021年2月24日(水)迄にお送りください。

ご多忙中とは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。

Published by 学会事務局 on 07 1月 2021

このページには2020年の日本生物工学会からのお知らせ一覧を掲載しております。

| 掲載日 | 内容 |

|---|---|

| 2020.12.25 | 【JBB】Vol. 131, No. 1(2020年1月号)オンライン公開 |

| 2020.12.23 | 【随縁随意】コロナ禍の頃-清水 浩 |

| 2020.12.23 | 【和文誌】第98巻9号の特集とバイオミディア公開 |

| 2020.12.23 | 【学術賞】第18回江崎玲於奈賞受賞候補者推薦のお願い《学会推薦》 |

| 2020.12.23 | 【和文誌】98巻12号の一部を公開しました |

| 2020.12.21 | 【事務局】年末年始休業のお知らせ(12月29日~1月3日) |

| 2020.12.08 | 【西日本支部】2020年度 日本生物工学会西日本支部学生賞 受賞者決定 |

| 2020.12.03 | 【開催報告】生物工学若手研究者の集い 第三回オンラインセミナー |

| 2020.12.03 | 生物工学Webシンポジウム2020開催報告 |

| 2020.12.01 | 【会告】『生物工学会誌』のJ-STAGEでの公開のお知らせ |

| 2020.11.26 | 【和文誌】生物工学会誌11号特集「新型コロナウイルス感染症COVID-19に挑む生物工学」の即時公開のお知らせ |

| 2020.11.25 | 【正会員の方へ】2021–2022年度代議員の選出について |

| 2020.11.24 | 【随縁随意】横の「糸」の大切さ-大利 徹 |

| 2020.11.24 | 【和文誌】98巻11号の一部を公開しました |

| 2020.11.24 | 【和文誌】第98巻8号の特集とバイオミディア公開 |

| 2020.11.19 | 【JBB】Vol. 130, No. 6(2020年12月号)オンライン公開 |

| 2020.11.11 | 【事務局より】2021年会費納入のお願い |

| 2020.11.05 | 【西日本支部】西日本支部大会2020(第5回講演会)- 新型コロナ感染拡大防止対策と参加者の皆様へのお願い |

| 2020.10.24 | 【随縁随意】COVID-19 の後-児島 宏之 |

| 2020.10.24 | 【和文誌】98巻10号の一部を公開しました |

| 2020.10.24 | 【和文誌】第98巻7号の特集とバイオミディア公開 |

| 2020.10.19 | 【JBB】Vol. 130, No. 5(2020年11月号)オンライン公開 |

| 2020.10.15 | 【関西支部】2020年度 関西支部学生優秀賞応募のお願い |

| 2020.10.01 | 【会告】2021年 正会員の年会費の値上げ および 学生会員への和文誌『生物工学会誌』郵送配布停止のお知らせ |

| 2020.09.29 | 【学術賞】第62回藤原賞受賞候補者の推薦募集《学会推薦》 |

| 2020.09.29 | 【年次大会】第73回日本生物工学会大会(2021) シンポジウム公募のお知らせ《締切:12月28日(月)》 |

| 2020.09.29 | 【JBB】投稿論文の査読に関するお願い |

| 2020.09.25 | 【研究助成】山田科学振興財団 2021年度研究援助候補 推薦募集《学会推薦》 |

| 2020.09.25 | 【随縁随意】漫文-川瀬 雅也 |

| 2020.09.25 | 【和文誌】98巻9号の一部を公開しました |

| 2020.09.25 | 【和文誌】第98巻6号の特集とバイオミディア公開 |

| 2020.09.23 | 【JBB】Vol. 130, No. 4(2020年10月号)オンライン公開 |

| 2020.09.17 | 【九州支部】日本生物工学会生物九州支部大会の開催中止について |

| 2020.09.15 | 生物工学Webシンポジウム2020:発表資料一般公開のお知らせ |

| 2020.09.14 | 【西日本支部】2020年度学生賞候補者推薦募集 |

| 2020.09.14 | 【開催報告】生物工学若手研究者の集い 第二回オンラインセミナー |

| 2020.09.07 | 【JBB】Vol. 130, No. 3(2020年9月号)オンライン公開 |

| 2020.09.04 | 生物工学Webシンポジウム2020 盛会のうちに終了 |

| 2020.08.25 | 【東日本支部]第5回 日本生物工学会東日本支部長賞 受賞者決定 |

| 2020.08.25 | 【学術賞】第10回(2020年度)三島海雲学術賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2020.08.24 | 【和文誌】98巻8号の一部を公開しました |

| 2020.08.24 | 【和文誌】第98巻5号の特集とバイオミディア公開 |

| 2020.08.22 | 【随縁随意】人類が身に付けた3つの特殊能力-今井 泰彦 |

| 2020.08.17 | 【本部】生物工学Webシンポジウム2020:講演要旨PDF公開(参加申込者限定)のお知らせ |

| 2020.08.11 | 【研究部会】「生物工学若手研究者の集い 第二回オンラインセミナー」締め切り延長のお知らせ |

| 2020.08.07 | 【西日本支部】第1回日本生物工学会 西日本支部若手研究者賞 受賞者決定 |

| 2020.08.03 | 【事務局より】夏季休業のお知らせ(8月12日~16日) |

| 2020.07.27 | 【開催報告】生物工学若手研究者の集い 第一回オンラインセミナー ~WEBでの研究発表の重要性を考える~ |

| 2020.07.23 | 【随縁随意】科学者にとってのwell-being-片倉 啓雄 |

| 2020.07.23 | 【和文誌】98巻7号の一部を公開しました |

| 2020.07.23 | 【和文誌】第98巻4号の特集とバイオミディア公開 |

| 2020.07.16 | 【本部】生物工学Webシンポジウム2020: プログラム公開、および参加申込み受付開始のお知らせ |

| 2020.07.01 | 【北日本支部】2020年度シンポジウム「情報科学を駆使して生命分子を見る・知る・使う」動画配信開始のお知らせ |

| 2020.06.30 | 【JBB】Vol. 130, No. 2(2020年8月号)オンライン公開 |

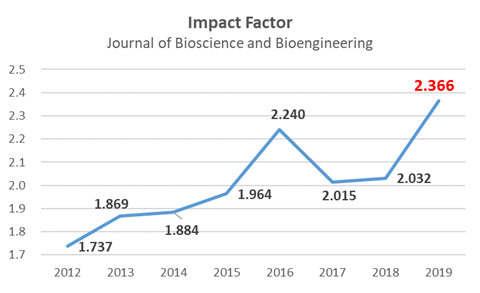

| 2020.06.30 | 【JBB】2019 Impact Factor 2.366 |

| 2020.06.25 | 【東日本支部】2020年度日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ |

| 2020.06.24 | 【和文誌】第98巻3号バイオミディア公開 |

| 2020.06.24 | 【随縁随意】日本のお酒を世界へ-後藤 奈美 |

| 2020.06.24 | 【和文誌】98巻6号の一部を公開しました |

| 2020.06.17 | 【学術賞】第29回木原記念財団学術賞 受賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2020.06.11 | 【JBB】Vol. 130, No. 1(2020年7月号)オンライン公開 |

| 2020.06.05 | 【研究部会】バイオインフォマティクス相談部会 自粛期間中のバイオインフォマティクス学習に関するアンケート |

| 2020.06.03 | 【学会賞】2020年度学会賞受賞者決定のお知らせ |

| 2020.06.03 | 【関西支部】第117回醗酵学懇話会延期のお知らせ |

| 2020.05.25 | 【随縁随意】ノーベル賞受賞者から香る研究観-田口 精一 |

| 2020.05.25 | 【和文誌】98巻5号の一部を公開しました |

| 2020.05.25 | 【和文誌】第98巻2号バイオミディア公開 |

| 2020.05.12 | 【重要なお知らせ】第72回日本生物工学会大会(2020)開催中止のお知らせ(受賞講演とシンポジウムについては、WEB開催予定) |

| 2020.05.09 | 【和文誌】『生物工学基礎講座-バイオよもやま話-』学生実験補助教材編 掲載のお知らせ |

| 2020.04.27 | 【重要なお知らせ】日本生物工学会総会開催方法の変更について |

| 2020.04.23 | 【JBB】Vol. 129, No. 6(2020年6月号)オンライン公開 |

| 2020.04.23 | 【随縁随意】バイオ戦略2019-横田 篤 |

| 2020.04.23 | 【和文誌】98巻4号の一部を公開しました |

| 2020.04.23 | 【和文誌】第98巻1号バイオミディア公開 |

| 2020.04.14 | 【事務局より】学会事務局の在宅勤務実施について |

| 2020.04.08 | 【重要なお知らせ】日本生物工学会総会の開催方法の変更および関連行事の中止について |

| 2020.04.06 | 【重要なお知らせ】第72回日本生物工学会大会(2020)講演申し込み期間変更のお知らせ |

| 2020.04.02 | 【JBB】Vol. 129, No. 5(2020年5月号)オンライン公開 |

| 2020.04.02 | 【学術賞】第52回内藤記念科学振興賞 候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2020.04.02 | 【研究助成】第52回内藤記念海外学者招聘助成金《学会推薦》 |

| 2020.04.02 | 【研究助成】第48回内藤記念講演助成金《学会推薦》 |

| 2020.04.01 | 【学術賞】2020年度 島津賞・島津奨励賞候補者 推薦募集《学会推薦》 |

| 2020.03.31 | 【重要なお知らせ】第72回日本生物工学会大会(2020)の開催と講演申し込みおよび懇親会について |

| 2020.03.27 | 【研究部会】2020年度若手会夏のセミナーの延期について |

| 2020.03.24 | 【随縁随意】人工知能と工学の可能性-三宅 淳 |

| 2020.03.24 | 【和文誌】98巻3号の一部を公開しました |

| 2020.03.24 | 【和文誌】第97巻12号の特集とバイオミディア公開 |

| 2020.03.23 | 【学術賞】第11回(2020年度)日本学術振興会 育志賞受賞候補者募集《学会推薦 締切:6月18日(木)17時<延期しました>》 |

| 2020.03.16 | 【中部支部】2020 Sakura-Bio Meeting WEB開催のお知らせ |

| 2020.03.04 | 【JBB】Vol. 129, No. 4(2020年4月号)オンライン公開 |

| 2020.03.03 | 第72回日本生物工学会(2020)大会サイト公開のお知らせ |

| 2020.03.02 | 【西日本支部】若手研究者賞創設のお知らせと応募のお願い |

| 2020.02.29 | 【JBB】Vol. 129, No. 3(2020年3月号)オンライン公開 |

| 2020.02.26 | 【重要なお知らせ】新型コロナウイルス感染拡大防止に関するお知らせ(第1版) |

| 2020.02.25 | 【JBB】投稿・査読システムの変更について |

| 2020.02.21 | 【随縁随意】研究の巡り合わせ-柏木 豊 |

| 2020.02.21 | 【和文誌】98巻2号の一部を公開しました |

| 2020.02.21 | 【和文誌】第97巻11号の特集とバイオミディア公開 |

| 2020.02.19 | 【JBB】Editorial Managerへの移行完了のお知らせ |

| 2020.02.10 | 【JBB】Editorial Managerへの移行によるシステム停止のお知らせ《システム停止期間:2月19日(水)12:30 ~ 20日(木)16:30》 |

| 2020.02.03 | 【学術賞】第17回日本学術振興会賞(JSPS PRIZE 2020)受賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2020.01.27 | 【随縁随意】仮説を証明する-髙木 昌宏 |

| 2020.01.26 | 【学会賞】2020年度各賞受賞候補者推薦のお願い |

| 2020.01.26 | 【事務局より】2020年度研究部会設置申請募集《締切:2月26日(水)》 |

| 2020.01.26 | 【和文誌】98巻1号の一部を公開しました |

| 2020.01.26 | 【和文誌】第97巻10号の特集とバイオミディア公開 |

| 2020.01.20 | 【JBB】Vol. 129, No. 2(2020年2月号)オンライン公開 |

| 2020.01.09 | 【東日本支部】2020年度東日本支部学生奨励賞、日本生物工学会学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦募集 |

| 2020.01.07 | 新着情報 2019年 |

Published by 支部:東日本 on 05 1月 2021

日本生物工学会東日本支部主催の賀詞交換会を、下記の日程で開催致します。

13:00~13:05 開会の辞………青柳 秀紀(筑波大学)

♦シンポジウム「腸内細菌研究の最前線」

13:05~13:10 趣旨説明………山田 千早(東京大学)

13:10~13:50

「腸内細菌が産生する代謝産物から紐解く細菌の共生機構」

………西山 啓太(慶應義塾大学)

13:50~14:30

「ヒトマイクロバイオームのメタゲノミクス」

………須田 亙(理化学研究所)

14:30~15:10

「腸管IgA抗体による腸内細菌制御」

………新蔵 礼子(東京大学定量生命科学研究所)

15:10~15:20 休憩

♦ 東日本支部長賞 受賞記念講演

15:20~15:50

高橋 将人 (筑波大学 博士研究員)

受賞課題:振盪フラスコ培養中の気相環境の解析と利用

15:50~15:55 休憩

♦ 企業アピール

15:55~16:00 趣旨説明………石井正治(東京大学)

16:00~16:20 味の素

16:25~16:45 森永乳業

16:50~17:10 アサヒクオリティーアンドイノベーションズ

17:15~17:35 サッポロビール

17:40~18:00 キッコーマン

18:05~18:10 閉会の辞………石井 正治(東京大学)

Published by 学会事務局 on 25 12月 2020

Eukaryotes are an important component of activated sludge and responsible for biological wastewater treatment. The treatment performance depends on the spatial distribution and resulting activity of the sludge microorganisms. However, the mechanism underlying the microbial assemblage formation is still unclear. Tomohiro Inaba and Tomoyuki Hori in the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) investigate the structure and function of microbial assemblage by confocal reflection microscopy and molecular ecological tools. This image shows a three-dimensional, high-resolution structure of an activated sludge portion composed mainly of ciliate-like eukaryotes. This non-destructive visualization contributes to a better understanding of sociomicrobiology in natural and engineered environments.

This image was taken by Tomohiro Inaba in Environmental Ecophysiological Research Group, Environmental Management Research Institute, AIST (https://unit.aist.go.jp/env-mri/121env-eco/ja/index.html) (Copyright@2021 The Society for Biotechnology, Japan).

⇒JBBアーカイブ:Vol.107 (2009) ~最新号

⇒JBBアーカイブ:Vol. 93(2002)~Vol. 106(2008)

Published by 学会事務局 on 25 12月 2020

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 131, No. 1(2021年1月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 23 12月 2020

生物工学会誌 第98巻 第12号

清水 浩

ご存知の通りのコロナ禍である。3月に、イタリアの友人とメールで話す機会があった時には「ロックダウン」という言葉の響きに驚き、大学は数か月すべてWeb講義をしているという話を、まだ遠い世界の話として聞いていた。最後に彼は「Stay home」と言ってくれた。そのあと、あれよ、あれよという間に日本全体が「緊急事態宣言」「休業要請」という濁流に飲み込まれていった。4月に講演受付を開始する予定であった本年度の生物工学会大会は、受付開始をひと月延期するも及ばず、本学会の長い歴史の中で初めての中止に追い込まれた。ご準備いただいた北日本支部実行委員会の先生方をはじめ関係各位の思いは察するに余りある。自然が我々の暮らしに大きな影響を及ぼすとき、いつも人間の無力を思い知る。今度もまたそうであった。しかし、その中でもWeb開催による本年度学会受賞者の講演とシンポジウムの開催決定は会長や実行委員長の英断と思う。

100年前にはスペイン風邪が流行ったのだと色々知らされ、その時も今もワクチンがなければ自粛して閉じこもるのが人類の知恵だと教えられた。各国の対応が日々比較され、強制力のない自粛要請が限界ですとのこと、最終的には自己判断、自己責任と現場の判断に委ねられ、「そんなに私たちいつも自由だったっけ」と多くの人々がフラストレーションを感じた。私たちの研究室も大学の要請が日に日に厳しくなっていく中、何度も考え、ルールを更新したが、最後はやむなく全員自宅での活動となった。ウイルス感染拡大が6月にやや収まってみると、医療従事者のがんばり、医療体制の整備、高齢者福祉の充実などなど、西欧諸国に比べても我が国のレベルは高く、また、色々な意見はあろうが、一人一人がこの程度の要請で見識を持って行動し、ウイルスの活動を一旦封じ込めることに成功したのはこの国に生きる人たちの矜持と言うべきである。これから、ファクターXの科学的理由も解明されていくではあろうが、一因として、この国の人々の行動様式があると思う。本稿を書いている7月には再び感染者数が急上昇しており、先はまったく見通せないが、このウイルスに関する情報も集まりつつある。今後もしばらくwithコロナを覚悟すべきと思う。

ひとたび、ウイルスの緊急事態制限が解除されると今度は、経済の命が大変だという。何年もかけて経済状況が持ち直してきたのに、たった2、3か月間、経済が止まるとこんなに影響を受けるというのは素人に信じがたいことである。金融、情報、物流、すべてがICTによってグローバルネットワークにつながっており、全体が止まった今、動き出すには大きな時間の遅れをともなう。現代社会という巨大なネットワークで流れ続けてきたフラックスがウイルスという外敵によって急ブレーキを踏まざるを得ず、もんどりうってひっくり返った状況だ。この後、どれくらいの厳しさが私たちを待っているのか誰にも分らない。世界中がネットワークでつながってしまっている以上、世界全体の活性化という方策しか道はなく、分断や利己的な振る舞いでは安定な状態はもたらされないということはおそらく間違っていない。コロナ禍の過ぎた世の中では新しい技術や行動様式も定着するだろう。

大会は開催されないが、先生方のご尽力で、この原稿を書いている間にWebシンポジウム開催の準備がされている。この拙文が会誌に掲載される頃にはシンポジウムはとうに終わっているはずである。何しろ初めてことだらけで心配は尽きないが成功裏に終わることを祈っている。一方、オンラインの開催には強みもある。要旨をダウンロード形式にするので講演者はいつもより字数を多くすることができるし、締め切りまでの時間に余裕がある。会場数のアレンジも比較的容易に調整できる。このような利点は物理的なスペースや時間の制限が少ないからできるのであろう。チャットなどのツールを使って、講演中に聞き手が考えていることを発信しておけば、座長はそれを見ながら聴衆の考えていることが分かって講演がより盛り上がるかもしれない。もちろん直接会って話をすることはかけがえがない事だけれど、同じものでなくても長所を生かして楽しみたいものだと思う。

著者紹介 大阪大学情報科学研究科・教授、日本生物工学会 庶務・会計担当理事

Published by 学会事務局 on 23 12月 2020

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 22 12月 2020

盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。

産学連携委員会と培養技術研究部会では、生物工学会100周年記念事業の一つとして、教育セミナー 「培養技術勉強会」を以下の予定で開催いたします。セミナーはZoomによるWeb開催で2021年に4回にわたり行います。特に企業等にて実際に培養に関わっている方、これから実際に培養に関わりたい方で、培養工学を学び直したい会員を主な対象といたします。講師には、各分野の専門家や産業界で経験のある方々をお招きしております。講義終了後はWeb懇親会も開催します。

皆様のご参加をお待ちしております。

第1回:2021年3月9日(火)14:00~17:00 (終了しました)

第2回:2021年6月9日(水)13:00~16:00 (終了しました)

第3回:2021年8月3日(火)13:00~16:00 (終了しました)

第4回:2021年11月26日(金)13:00~16:00(終了しました)

《第1回:2021年3月9日(火)14:00~17:00》(終了しました)

培養総論(実験室から工業生産まで)

……………………片倉 啓雄(関西大学)

培養の実例(工業生産)

……………………神田 彰久(株式会社カネカ)

バイオ生産マネジメント(AI技術の活用)

コンボリューショナルデータを活用したバイオ生産AI制御システム

……………………笠原 堅(株式会社ちとせ研究所)

懇親会 17:00~

《第2回:2021年6月9日(水)13:00~16:00》(終了しました)

培養工学の基礎(回分・流加培養)

……………………堀内 淳一(京都工芸繊維大学)

培養の実例(アミノ酸発酵)

……………………中野 哲郎(山口県産業技術センター)

培養計測(培養モニタリング)

……………………関根 誠(株式会社丸菱バイオエンジ)

懇親会 16:10~

《第3回:2021年8月3日(火)13:00~16:00》(終了しました)

培養工学の基礎(通気攪拌)

……………………黒澤 尋(山梨大学)

培養の実例(アミノ酸培養の実際)

……………………児島 宏之(味の素株式会社)

分離精製(ダウンストリーム・粗精製)

……………………長森 英二(大阪工業大学)

懇親会 16:10~

《第4回:2021年11月26日(金)13:00~16:00》(終了しました)

培養工学の基礎(連続培養・動物細胞培養)

……………………大政 健史 (大阪大学)

分離精製(膜・クロマト分離)

……………………勝田 知尚(神戸大学)

培養総論(未来展望・微生物ダークマター)

……………………青柳 秀紀(筑波大学)

懇親会 16:10~

1) 氏名、2) 所属、連絡先TEL/E-mail、 3) 会員番号、4) 会員種別を明記して、こちらの申込みフォームより、お申し込みください。

正会員(賛助会員を含む):3,000円/回(税込)

学生会員:2,000円/回(税込)

公益社団法人 日本生物工学会

教育セミナー「培養技術勉強会」担当

E-mail:

Published by 支部:西日本 on 08 12月 2020

2020年度西日本支部学生賞の受賞者は、下記の6名(50音順)に決定致しました。(2020年12月7日)

Published by 学会事務局 on 08 12月 2020

こちらでは生物工学会誌第89巻(2011年)~第98巻(2020年)の目次および主要記事PDFを公開しています。

⇒生物工学会誌 – 巻号一覧はこちら

| 第93巻 (2015) | 1号 1– | 2号 69– | 3号 115– | 4号 187– | 5号 247– | 6号 327– | 7号 381– | 8号 447– | 9号 521– | 10号 579– | 11号 659– | 12号 725– |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第92巻 (2014) | 1号 1– | 2号 61– | 3号 99– | 4号 141– | 5号 211– | 6号 261– | 7号 329– | 8号 401– | 9号 467– | 10号 535– | 11号 587– | 12号 651– |

| 第91巻 (2013) | 1号 1– | 2号 49– | 3号 125– | 4号 193– | 5号 233– | 6号 291– | 7号 371– | 8号 431– | 9号 493– | 10号 553– | 11号 611– | 12号 687– |

| 第90巻 (2012) | 1号 1– | 2号 65– | 3号 109– | 4号 157– | 5号 225– | 6号 279– | 7号 373– | 8号 463– | 9号 545– | 10号 617– | 11号 675– | 12号 763– |

| 第89巻 (2011) | 1号 1– | 2号 57– | 3号 101– | 4号 153– | 5号 221– | 6号 290– | 7号 369– | 8号 441– | 9号 513– | 10号 569– | 11号 641– | 12号 715– |

第88巻以前の掲載記事については、国立国会図書館デジタルコレクションをご利用ください。

♦醸造學雜誌 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10387558

♦醗酵工學雑誌 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10387563

♦醗酵工学会誌 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10387562

♦生物工学会誌 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10387559

Published by 若手会 on 03 12月 2020

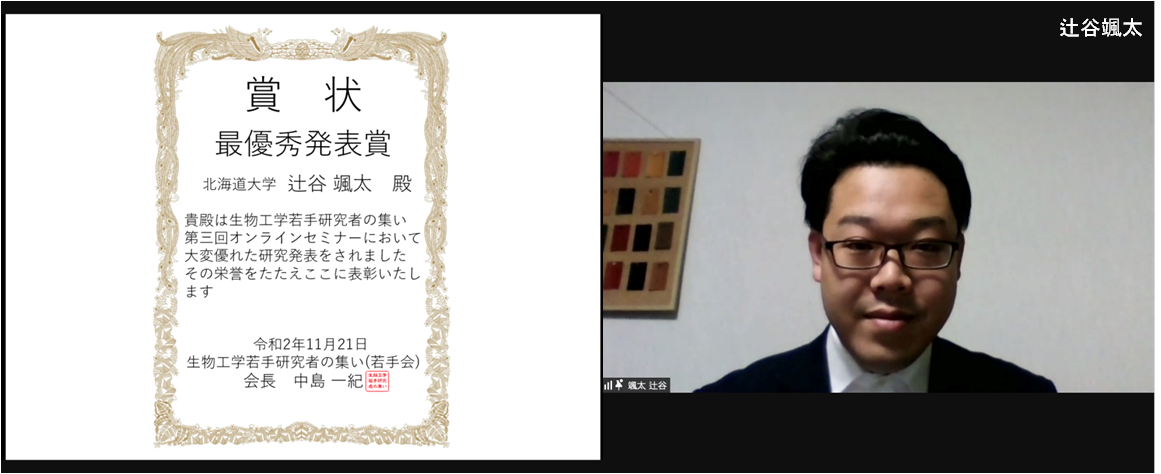

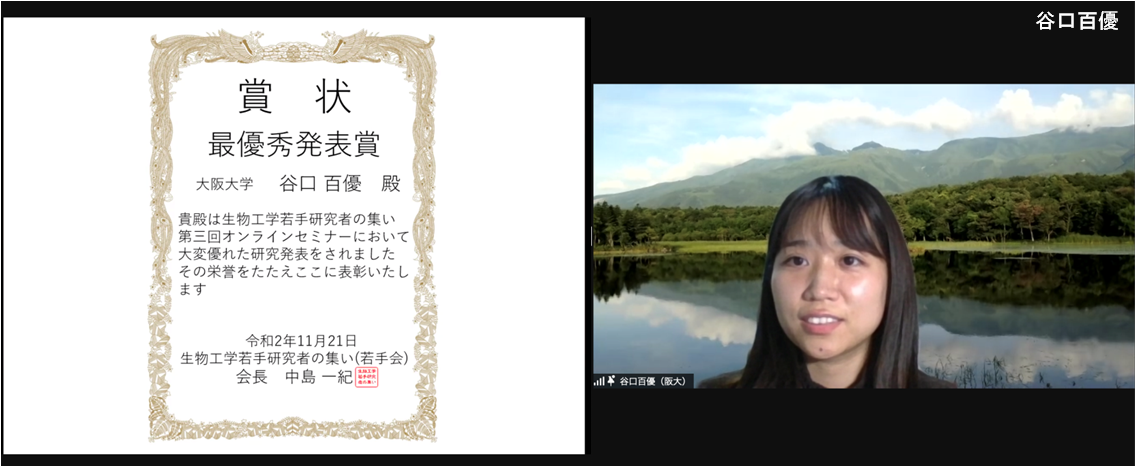

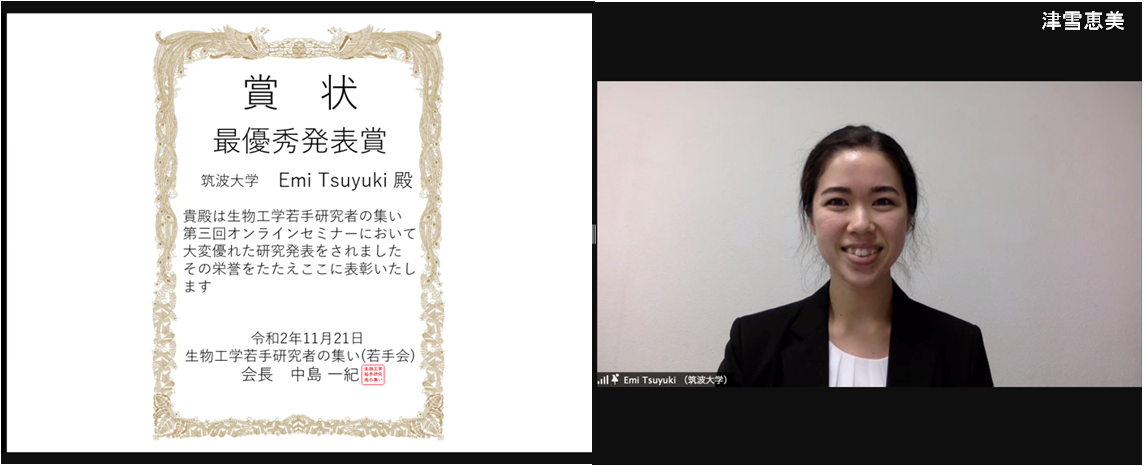

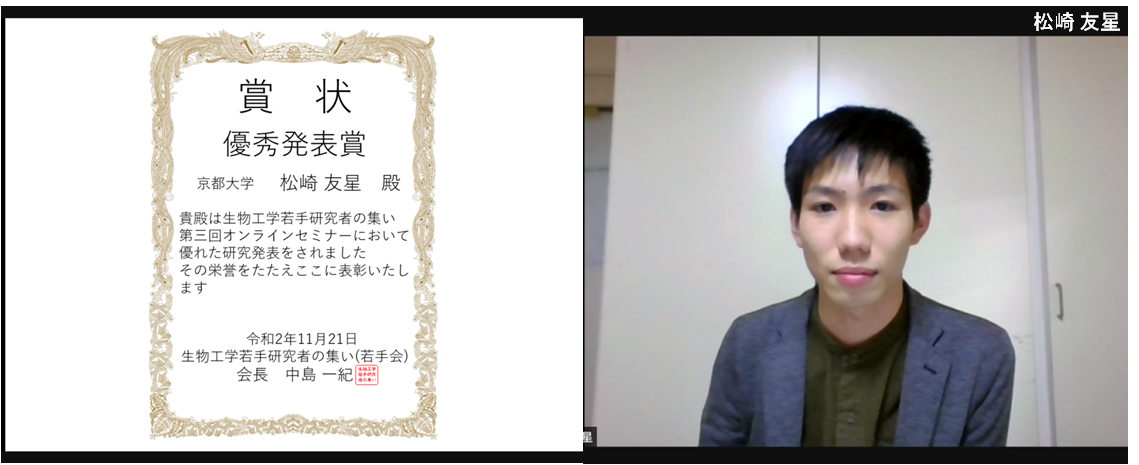

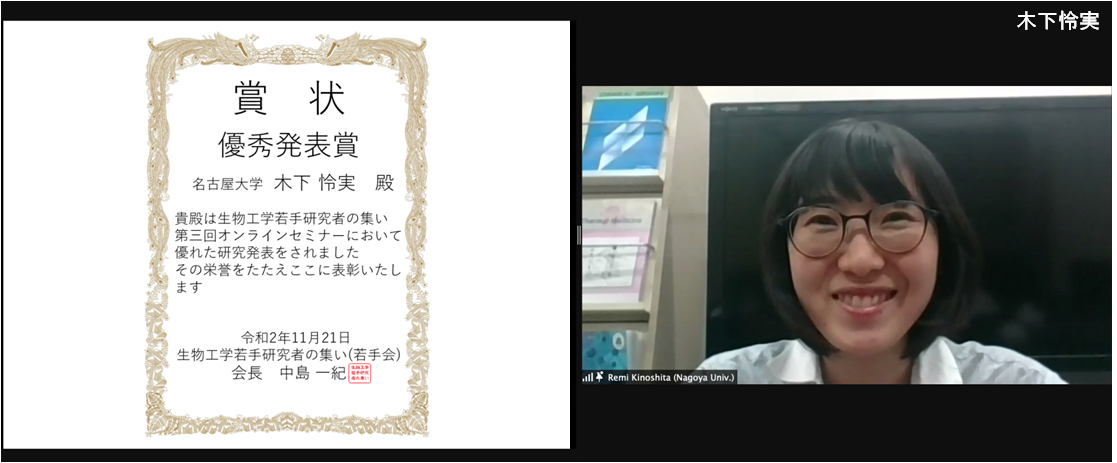

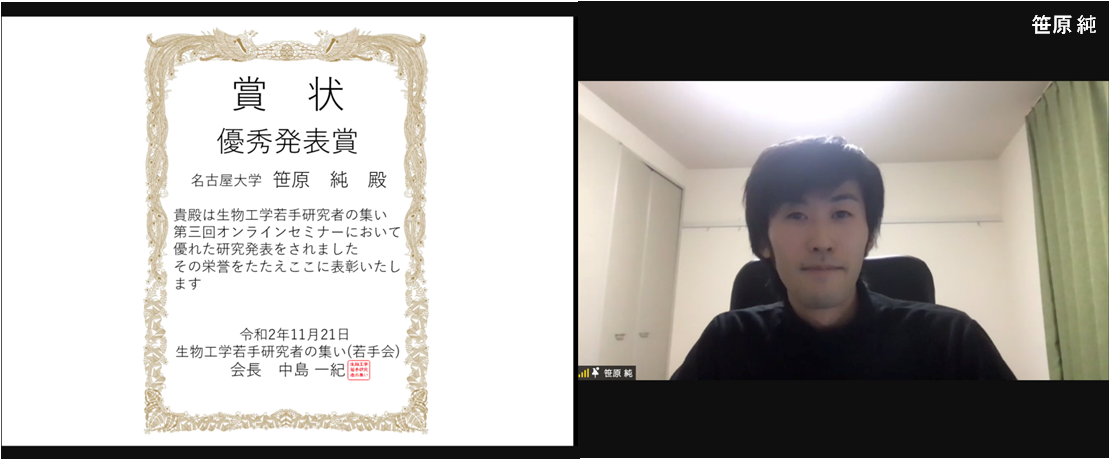

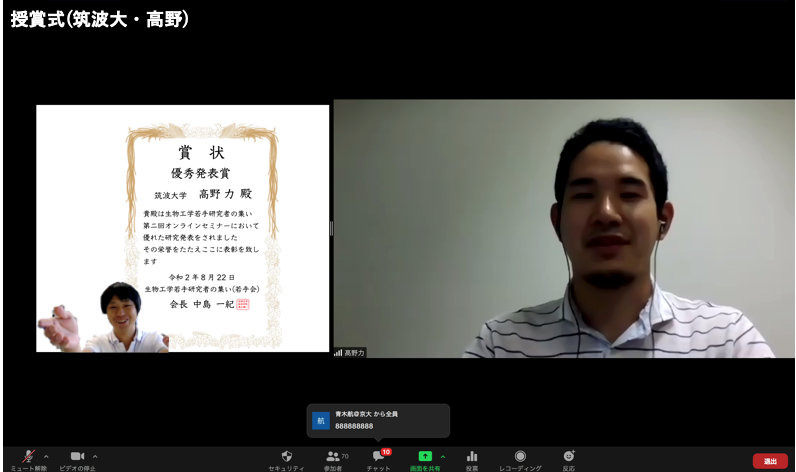

2020年11月21日(土)に、生物工学若手研究者の集い(若手会)主催で第三回オンラインセミナーを開催いたしました。8月に開催した第二回オンラインセミナーの好評を受けて企画し、今回も97名の方に参加登録いただきました。参加者の内訳は、アカデミア35名、学生56名、企業4名、公的研究機関から2名でした。

第二回と同様、ZOOMを使用したオンラインセミナー形式で、3会場に分散して口頭発表が行われました。今回は第二回を上回る31件の研究発表があり、チャットツールのSlackを使用した質疑応答では大変活発な議論が行われました。運営側も第一回、第二回の経験をふまえSlackの使用方法などより細かな対応ができ、また参加者の皆様のご協力もあり、オンラインという形式であっても非常にスムーズに進行することができました。

今回も参加者の皆様から優秀な発表を選んで投票してもらい、各セッションより1名ずつ最優秀発表賞を選出しました。またセッションに関係なく投票率の高かった上位7名は優秀発表賞とさせていただきました(表彰状は後日、受賞者へ郵送される予定です)。

<最優秀発表賞>

北海道大学大学院 辻谷 颯太

「シリカ重合酵素を用いた複合材料の作製」

大阪大学 谷口 百優

「SPME-GC-MSを用いた酸を含む食品の香気成分プロファイリング」

筑波大学 津雪 恵美

「ハイブリットバイオリアクターにおける水素生成促進のための微量金属の影響」

<優秀発表賞>

京都大学大学院 松崎 友星

「ペプチドバーコーディング法を用いた抗GFPナノボディの一斉網羅的アラニンスキャニング」

名古屋大学大学院 木下 怜実

「環状ペプチドアレイを用いたオキシトシン置換体の合成と配列機能解析」

名古屋大学大学院 笹原 純

「高接着タンパク質の疎水性表面への接着過程に関する分子動力学的解析」

九州大学大学院 富安 範行

「免疫受容体に対する新規脂質リガンド探索のための解析プラットフォームの開発」

神戸大学大学院 雲北 涼太

「酵母Pichia pastorisを宿主とした高効率な有用芳香族生産プロセスの開発」

筑波大学 Yunxin Zhu

「高アンモニア条件における間歇照射によるバイオ水素生産の促進効果」

石川県立大学大学院 中村 晟一朗

「ハマトビムシ腸管内の褐藻分解微生物へのメタゲノム解析」

※ 敬称略

セミナー終了後のオンライン懇親会には、約40名の方が参加されました。今回の懇親会では、参加者の皆様の交流が促進できるよう、新たな試みとしてクイズ大会を企画しました。参加者を4~5名程度のグループにランダムに振り分け、グループごとに協力して生物工学や日本生物工学会に関連した幅広いジャンルのクイズに答えていただき、大いに盛り上がりました。オンラインでの懇親会では初対面の参加者がなかなか交流しづらい面がありますが、クイズを通してグループで話し合うことで、初対面の参加者同士でも積極的に交流ができたように思います。

セミナー後に実施したアンケートでは、参加者からは概ね良好な反応でした。アンケート結果を踏まえ、指摘いただいた改善点などは、今後のセミナー企画に反映したいと考えています。

新型コロナウイルス感染症の今後の状況次第ではありますが、日本生物工学会若手会では、来年度以降もオンライン、もしくはオンラインとオンサイトのハイブリッド形式のセミナーを企画し、若手研究者間の奨励・交流を促進できるよう活動していきます。

報告:横田 早希(秋田大学)

生物工学若手研究者の集い 第三回オンラインセミナー 実行委員:

青木 航(京大・助教)

油屋 駿介(九大・学振特別研究員)

石川 聖人(名大・助教)

岡 大椰(名大・D2)

岡橋 伸幸(阪大・准教授:実行委員長)

蟹江 慧(名大・助教)

兒島 孝明(名大・講師)

佐藤 康史(旭川医大・助教)

杉山 亜矢斗(名大・M2)

曽宮 正晴(阪大・助教)

髙野 力(筑波大・D2)

徳山 健斗(味の素株式会社)

中島 一紀(北大・准教授:若手会会長)

馬場 保徳(石川県立大・講師)

堀之内 貴明(理研・研究員)

三浦 夏子(阪府大・助教)

横田 早希(秋田大・助教)

Published by 学会事務局 on 03 12月 2020

(第72回仙台大会実行委員長)中山 亨

学会本部の行事として初のオンライン開催となる「生物工学Webシンポジウム2020」が2020年9月2日・3日の二日間にわたって開催されました。まず2日午前に、髙木昌宏会長の挨拶のあと、各種の学会賞(生物工学賞、生物工学功績賞、生物工学技術賞、生物工学奨励三賞、JBB論文賞)の授賞式が、続いて生物工学会賞、生物工学功績賞、生物工学技術賞の受賞講演が行われました。同日午後には、まず本部企画のシンポジウム「日本のバイオ戦略2020に生物工学はどのように関われるか」が開催され、その後3回線(会場)に分かれて、3日午後までに12のシンポジウムが開催されました。そのなかには、本学会の国際展開委員会主催のアジアの若手研究者による国際シンポジウムも含まれます。生物工学奨励三賞(江田賞、斎藤賞、照井賞)の受賞講演は、3日午前に3つの回線を用いて並行して開催されました。そして2日18時から有志によるWeb懇親会が、また3日18時からは若手会Webミキサーが開催されました。プログラムのさらなる詳細は本学会のホームページ(HP)にて閲覧できます1)。

本シンポジウムの参加登録者数は当初の予想を大きく超えて1004名となり、うち企業からの参加登録数は約300、海外からの参加登録数は51でした。2日午前の授賞式・受賞講演の視聴者数は約400名に上り、この数は現地開催形式による通常の大会の授賞式・受賞講演における参加者数を上回るものでした。また本部企画のシンポジウムの視聴者は約380名、各シンポジウムのそれは100~180名でした。本シンポジウムは、すべての参加者のご協力を得て、大きなトラブルもなく成功裏に終えることができ、学術的にきわめて意義深いものとなったと確信しています。学術的内容の総括は別の機会に譲ることにして、本報告では、本シンポジウムの開催の経緯から実施に至るプロセスを振り返り、今後、本学会でも多くなると予想されるオンライン形式での開催について、いくつかの課題も書き留めたいと思います。

「生物工学Webシンポジウム2020」は、コロナ禍の影響で開催中止となった日本生物工学会第72回仙台大会がその母体となっています。2020年の2月頃から感染が広がり始めたコロナ禍の収束が見通せないなかで、4月3日に第72回仙台大会の大会実行委員会と学会執行部との間でZoomによる会合がもたれました。話し合いの結果、感染拡大が収束して従来通り、大会の現地開催が実現できるようになる場合に備え、大会の一般講演の申込期間を例年のスケジュールから1か月後ろにずらすことが決まりました2)。そして、ゴールデンウイーク明けには、大会の現地開催の可否を判断すべきであること、また仮に現地開催が不可能となった場合に、代替となる開催手段(オンライン開催など)について慎重に検討すべきであることなどを確認しました。その後、コロナ禍は全国でさらなる広がりを見せ、4月16日には緊急事態宣言が全都道府県に拡大されました。ゴールデンウイーク明け(5月8日)に大会実行委員会と理事会によるZoom会合がもたれ、さまざまな状況を総合的に勘案し、第72回仙台大会の現地開催は困難という苦渋の結論に至りました。Webツールによる大会開催の可能性も検討されましたが、本大会のように、参加者数が1500名を超える大規模集会の一般講演を含めたオンライン開催は、学会として経験やノウハウを積んでから実施すべきであるとして、今回は見送ることとしました。そして、5月13日に学会のHPなどを通じて、第72回仙台大会の中止が告知されました3)。

一方、5月の時点で大会シンポジウムの募集はすでに終了して24件の応募を得ておりました。大会実行委員会では、この数のシンポジウムならばオンライン開催は可能かもしれないと考えていました。そうしたなかで髙木会長から、学会の各賞の授賞式と受賞講演をオンラインで実施し、また応募のあったシンポジウムについても可能な限りオンラインで開催し、その経験やノウハウを今後に活かしたいこと、さらに受賞講演や大会シンポジウムは本学会の学術的特色、トレンド、勢いを示すものでもあるので、期間内に視聴できなかった学会員のみならず、学会内外にそれらをアピールする手段としたい旨のご意見が伝えられました。これを受けてそれらをオンラインで実現させるための実行委員会が結成され、各賞の授賞式と受賞講演の企画・運営を学会本部(世話人代表、清水庶務担当理事)で、シンポジウムの企画・運営は主として仙台の実行委員(世話人代表、中山)で担当することが決まりました。会議名称も「生物工学Webシンポジウム2020」と決定され、これを本部行事として仙台大会の当初の日程の枠内(9月2日・3日)で実施することが決まりました。

上に述べた開催意義に基づいて、「生物工学Webシンポジウム2020」の実施の基本方針が実行委員会で次のように決まりました。

なお、学会行事の「華」ともいえる学会賞授賞式については当初、受賞者を大阪にお招きして対面型で実施し、これをビデオに録画して当日配信する予定でしたが、7~8月にコロナウイルス感染が再び拡大したため、このやり方は断念せざるを得ませんでした。

授賞式、受賞講演、シンポジウムはいずれもZoomの運用によって実施することとし、それらのオンラインによる具体的な実施方法が清水理事と学会事務局の島事務局長によって策定され、参加者、オーガナイザーと座長、講演者、会場係など、それぞれの立場での留意点が記載された実施マニュアルが準備されました。また、学会事務局がZoomの使用契約を締結して、そのホストとなりました(当初、契約利用者数は300でしたが、参加申込み状況を見て、開催直前にそれを1000に変更しました)。他の多くの学会では、大会やシンポジウムのオンライン開催におけるこうした作業を専門業者に委託されており、その費用はしばしば高額なものとなります。本シンポジウムでは、他学会の成功事例を参考にしながら独自の実施マニュアルを作り上げたことになります。

学会の本部行事としては初めてのオンライン開催ということで、開催に当たり実行委員会が特に留意したのは以下の3点です。

一つ目は、オンラインによる発表が、著作権上の「公衆送信権」に係る制約をはらんでいることです。公衆送信権とは、著作権者がその著作物についてテレビ放送やインターネットなどを通じて送信できる独占的な権利のことを指します。私たちにとって、有用な画像をインターネット上で見つけてそれをプレゼンに使用することは多く、従来の対面型の学会発表においては、その画像に関わる公衆送信権を考慮する必要はありませんでした。しかしながらインターネットという公衆送信媒体を介する発表においてそれをやってしまうと、たとえ視聴対象が限られていたとしても、その画像の著作権者に対する公衆送信権の侵害になる可能性が生じます。そのような理由から、上述の実施マニュアルには、オーガナイザーや講演者に宛てて、発表スライドにはオリジナルの図を使用していただくようお願いを記載しました。

二つ目は、講演者にとっての機密保持や公衆送信権に関わる懸念です。大会に応募した24のシンポジウムはもともと対面型での実施を念頭に置いて計画されたものでしたので、各シンポジウムのオーガナイザーに再度、オンライン開催でも対応可能かを問い合わせたところ、11件のシンポジウムの実施が見送られることとなりました。その理由のなかには、当初計画していた講演内容を考えた場合、機密保持の点からオンライン形式による実施は躊躇せざるを得ない、というものが少なからずありました。従来の対面型の学会発表では、発表のカメラ・ビデオ撮影は禁じられていて講演要旨以外の発表内容は残らず、ルール違反があれば座長が注意することによりそれを阻止することができます。一方、現在、多くのコンピュータにはデスクトップ上の動画の録画機能や画面キャプチャ機能が付属しており、講演内容の録画やコピーを密かに簡単に行うことができます。したがってオンライン開催では、講演内容が講演者の知らないところで勝手にコピーされ流布されるリスクをはらんでいます。これはオンライン開催に常に付随する問題と考えられ、残念ながらこれに対する抜本的な対策は不可能と考えられました。実行委員会では可能な対策として、オーガナイザーや講演者に、発表内容を機密保持の観点から開示可能な範囲内に留めていただくよう依頼しました。また参加者に対しては、次の文言をシンポジウムのHPやその申し込みサイトに日本語と英語で掲示することにより、注意喚起を促しました:「シンポジウムの発表に関する著作権は発表者に帰属します。発表の全部または一部を、保存、改変、再利用、再配布、オンライン翻訳することを固く禁じます。オンラインでの学会活動の健全な発展のために、ルール厳守をお願いします」。

三つ目は、オーガナイザーや講演者に対する事前ガイダンスの実施です。シンポジウムタイトルや講演要旨の受付の過程で数多くの問合せを頂戴しましたが、オーガナイザーや講演者の方々の多くにオンライン講演の経験がなく、その具体的な様態についてさまざまな疑問や不安を抱えておられることがわかりました。実行委員会では、シンポジウムHPに「よくある質問と回答(FAQ)」のリンクを設けて、それらに対応するとともに4)、オーガナイザーや講演者を対象として8月6日と8月21日の2回にわたってZoomによるガイダンスを実施しました(参加は任意)。ガイダンスでは、清水理事が前述の実施マニュアルに沿ってオンライン開催の手順や留意点を解説し、その後、自由に質問を受け付けました。また、シンポジウムで実際に使用するZoom回線を用いてオーガナイザーや講演者が練習できる日も設けました。

6月末にはシンポジウムのプログラムが確定し、その後、準備作業は、タイトル・趣旨・講演者の再確認(7月9日〆切)、参加登録受付(7月16日開始)、講演要旨の受付(7月31日〆切)、シンポジウムHPの編集とアップデート、講演要旨集の作成へと進みました。前述のように、昨今はオンライン開催における、こうした作業を請け負う会社も多いようですが、本シンポジウムの場合には、実行委員会とともに、学会事務局がそれらの実質的な部分を担いました。たとえば、講演要旨集の作成では、要旨の校正は執筆者の責任において行っていただいたものの、講演要旨集全体の書式の統一を図るためには、やはり全体を俯瞰した編集作業が必要でした。本シンポジウムの講演要旨集は、サムネール付の使いやすいPDFファイルで提供されましたが、学会事務局との電子メールのやりとりを改めて見返してみますと、その編集作業はお盆休み返上であったことがわかります。また、参加希望者などからのさまざまな問合せに対しては、実行委員会で回答内容を検討し、学会事務局が窓口となってきめ細やかに対応していただくとともに、上述の「よくある質問と回答(FAQ)」にも掲載しました。オンライン開催における著作権法等法律上の留意点の調査、準備段階から当日の実施に至るZoomの管理と円滑な運用は、島事務局長に尽力いただきました。

シンポジウム開催当日の会場係は東北大学の3名の実行委員が担当しましたが、その中心的な役割は、Zoomの諸機能に詳しく、またオンラインシンポジウムの経験もある梅津光央教授が担いました。開催当日の運営の善し悪しは、シンポジウムの印象の善し悪しに直接的に反映されます。本シンポジウムが成功裏に進行できたのは、梅津教授の適切な采配と臨機応変な対応によるものです。

会場係として9名の学生アルバイトを募り、アルバイトに対する事前ガイダンスも実施しました。9月2日午後の最初の本部企画シンポジウムのあとは、3回線を動かして3シンポジウム同時進行のかたちでプログラムを組みましたので、半日ごとにそれぞれ3名のアルバイトが会場係を担当し、各自パソコン、マイク、イヤホンを持参して、梅津教授の指揮の下、1人当たり1回線を受け持ちました。

オンラインシンポウムにおける会場係の役割は次の通りです。会場係は、シンポジウム全体の時間管理を行うとともに、担当するZoom回線のホストとなって参加者のマイクとカメラの状態を管理しました。オーガナイザー、座長、講演者には、氏名とともにそれぞれの役割の表示をお願いし(会場係も同様)、Zoom画面上で役割がわかるようにしました。シンポジウム開始前に座長や講演者と打合せをし、Zoomにおける画面共有方法や講演の残り時間の伝達方法を確認しました。講演の残り時間の伝達は、「5分前」などと書かれた紙を画面越しに提示することにより行い、必要に応じてチャイムも使用しました。会場からの質問はZoomの「手を上げる」機能を使用することにより受け付け、座長が質問者を指名しましたが、チャット機能も併用し、座長がまとめて質問しました。手を上げたままになっている場合の対応など、「手の上げ下げ」の管理は会場係が行いました。

Zoomによるオンライン懇親会の開催をシンポジウムのHPで事前告知しておりましたが、正直なところ、実行委員会では懇親会への参加者が何名となるのか予想できず、多人数の懇親会には向いていないといわれるZoomを用いて、どのように開催すればよいのか、直前まで決めかねておりました。最終的に、髙木会長の御挨拶のあと、有志によるWebシンポジウムに関する意見交換会(反省会)を引き続き行うこととし、多くの参加者は懇親のグループを自由につくって、それぞれ別個にZoomを立ち上げて懇親を深めていただくというスタイルをとることにしました。実際、シンポジウムセッション単位で小規模のZoom懇親会が有意義に行われたとの話も聞いており、個人的にはZoomを用いたやり方としてはこれでよかったと思っております。意見交換会の参加者数は最大で60名ほどでしたが、短時間ながらいろいろな意見やアイデアが飛び交いました。こうした自由な対話のなかから新しい試みが生まれるのだということを改めて実感し、懇親会の重要性を再認識しました。たとえば、オンライン発表と機密保持や特許出願との関係も話題に上り、参加されていた弁理士の川瀬直樹先生に、このことに関する解説記事を『生物工学会誌』へご寄稿のお願いをしたところ、その場でご快諾いただくことができました。この解説記事は来春、本誌に掲載の予定と聞いています。学会誌を介して、この課題を学会員の皆さんと広く共有することができることになったのは、意見交換会の成果と思います。一方、3日夕刻に開催された若手会ミキサーの開催は「生物工学若手研究者の集い(生物工学若手会)」に一任され、同会会長の中島一紀先生(北海道大学)によってアレンジされました。若手会はそれまでにも、オンライン形式でのシンポジウムや懇親会を2回(7月18日(土)、8月22日(土))開催して、いずれも立派に成功させています。3日夕刻の若手会ミキサーの開催も同様に成功裏に終了しましたが、その詳細は若手会による開催報告に委ねたいと思います。

オーガナイザーや講演者の賛同が得られた講演については、そのダイジェスト版をpdfファイルにて学会HPに掲載しました(公開は2020年12月25日まで)5)。これにより、シンポジウム参加者が講演内容を振り返ることができるばかりでなく、シンポジウムに参加できなかったり、特定のシンポジウムを視聴できなかったりてもその内容を知ることができるようになりました。ダイジェスト版は学会の外に開かれて掲載されており、本学会のup-to-dateな学術的特徴と活力を一般社会にアピールする非常によい材料となりました。

オンライン開催についての今後の展望と課題を述べたいと思います。前述のように、今回のシンポジウムでは産業界からの参加者は全体の3割に上りました。これらの参加者は、現地開催の大会やシンポジウムの場合には、非日常的な業務として出張で参加していたと考えられますが、今回は日常の業務の中での参加が多かったようです。こうした事実を考えますと、産業界の会員に有益なオンライン形式の企画は、産業界と学会との日常的なつながりを、より強固なものとする、参加者と学会の双方にとって経済的かつ有効なツールとなる可能性があります。今回のような平日のオンライン形式での開催が、産業界の参加者にとって好都合であったのか不都合であったのかを分析し、今後に活かすことは重要です。上と類似の議論は、海外からの参加者についても当てはまります。今回のシンポジウムでは、国際展開委員会主催によるアジアの若手研究者による国際シンポジウム「アジア若手リーダーによる微生物学の国際展開」が開催され、海外(主として東南アジア諸国)からの参加者50名に国内からの多数の参加者も交えて非常に活発な研究討論がなされました。オンライン形式での開催によって、渡航費用なしで海外の研究者と(画面越しではありますが)面と向かってリアルタイムに議論することができます。こうしたオンライン形式の国際企画は、学会活動の国際展開を日常的に経済的に行うための有効なツールとなると考えられます。今回のシンポジウムでは課題も明らかになりました。シンポジウムの開催に当たり、1000名を超える参加受付に係る学会事務局の負担は相当なものであったと考えられます。こうした行事の開催において利便性の高いWebシステムを新たに構築する必要があります。また今回のオンライン開催で、参加者の視聴の様態はさまざまであることがわかりました。1台のPCで受信し、プロジェクタを介して多人数での視聴を希望する例もありました。ある賛助会員の企業からは、複数の研究拠点が互いに遠隔地にあり、コロナ禍対策の一環として移動を減らすためにテレビ会議システムの画面共有でリモート視聴したいとの希望が寄せられました。有料のオンラインシンポジウムでは、こうしたさまざまな視聴の様態を想定した視聴ルールや料金設定を構築する必要があると考えられます。

「生物工学Webシンポジウム2020」を無事に終えることができ、一世話人として安堵しているところですが、本報告を一読されておわかりのように、準備期間が限られるなかでシンポジウムを成功裏に終えることができましたのは、実行委員会や学会事務局をはじめとする多くの皆様のご尽力と、すべての参加者の前向きなご協力があったからです。大会やシンポジウムでは、講演要旨集やHPに実行委員会名簿が掲載されるのが常ですが、本シンポジウムにおいてはその成功に向けて一同が一目散に取り組んだまま、そうした名簿がどこにも掲載されていないことに気がつきました。そのようなわけで、最後に、実行委員会の委員のお名前(敬称略)を以下に記し、開催報告の結びとさせていただきます。

*************

髙木昌宏(会長,北陸先端科学技術大学院大学)、清水浩(庶務・会計担当理事,大阪大学)、高木博史(学術担当理事,奈良先端科学技術大学院大学)、上平正道(企画担当理事,九州大学)、安原貴臣(産学連携担当理事,アサヒビール)、梅津光央(第72回仙台大会庶務担当,東北大学)、魚住信之(教育担当理事,北日本支部長;第72回仙台大会会計担当;東北大学)、中山亨(第72回仙台大会実行委員長,東北大学)

島康文、伊藤純子(学会事務局)

*************

Published by 学会事務局 on 01 12月 2020

2020(令和2)年12月1日

日本生物工学会 会長 髙木 昌宏

和文誌編集委員長 岡澤 敦司

会員の皆様におかれましては、平素より本学会へのご理解とご高配をいただき、誠にありがとうございます。

さて、本誌第98巻第10号にてご案内いたしましたように、2021年1月発刊の『生物工学会誌』第99巻第1号より、学生会員への和文誌の郵送配布を停止させていただきます。これを機会に和文誌の主要記事をJ-STAGEにて公開いたします。これによって、各記事にはDOIが付与され、著者および読者にとっての利便性が向上することを期待しています。

また、学生会員へのサービスが低下しないように、これまでWEBで3か月の非公開期間を設けていました「特集」「バイオミディア」についても、発刊と同時に公開いたします。また、主要記事以外の「バイオインフォメーション」「本部だより」「支部だより」「事務局より」などについても学会HPの和文誌のページにてPDFで公開し、学生会員にも従来と同じ情報をお届けします。これらの内容やリンクについては、会員メーリングリストでお知らせいたします。今後ともサービス向上に努めて参りますのでご支援賜りますようお願いいたします。

♦関連記事:【会告】2021年 正会員の年会費の値上げ および 学生会員への和文誌『生物工学会誌』郵送配布停止のお知らせ

Published by 学会事務局 on 30 11月 2020

生物工学会誌第99巻(2021年1月号)より、主要記事をJ-STAGEで公開しております。

当サイトでは、第99巻以降の全掲載記事(PDF)の閲覧が可能です。第89巻(2011年)~第98巻(2020年)については主要記事をご覧いただくことができます。

|  |  |  |

| 第102巻第1号 p. 1–46 (2024年1月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第102巻第2号 p. 47–94 (2024年2月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第102巻第3号 p. 95–154 (2024年3月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第102巻第4号 p. 155–200 (2024年4月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

|  |  |  |

| 第102巻第5号 p. 201–254 (2024年5月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第102巻第6号 p. 255–308 (2024年6月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第102巻第7号 p. 309–384 (2024年7月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第102巻第8号 p. 385–438 (2024年8月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

|  |  |  |

| 第102巻第9号 p. 439–492 (2024年9月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第102巻第10号 p. 493–536 (2024年10月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第102巻第11号 p.537–604 (2024年11月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第102巻第12号 p.605–636 (2024年12月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

|  |  |  |

| 第101巻第1号 p. 1–52 (2023年1月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第101巻第2号 p. 53–110 (2023年2月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第101巻第3号 p. 111–158 (2023年3月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第101巻第4号 p. 159–214 (2023年4月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

|  |  |  |

| 第101巻第5号 p. 215–272 (2023年5月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第101巻第6号 p. 273–332 (2023年6月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第101巻第7号 p. 333–408 (2023年7月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第101巻第8号 p. 409–470 (2023年8月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

|  |  |  |

| 第101巻第9号 p. 471–518 (2023年9月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第101巻第10号 p. 519–568 (2023年10月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第101巻第11号 p. 569–614 (2023年11月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第101巻第12号 p. 615–658 (2023年12月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

|  |  |  |

| 第100巻第1号 p. 1–68 (2022年1月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第100巻第2号 p. 69–110 (2022年2月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第100巻第3号 p. 111–156 (2022年3月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第100巻第4号 p. 157–222 (2022年4月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

|  |  |  |

| 第100巻第5号 p. 223–286 (2022年5月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第100巻第6号 p. 287–344 (2022年6月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第100巻第7号 p. 345–404 (2022年7月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第100巻第8号 p. 405–474 (2022年8月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

|  |  |  |

| 第100巻第9号 p. 475–526 (2022年9月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第100巻第10号 p. 527–586 (2022年10月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第100巻第11号 p. 587–644 (2022年11月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第100巻第12号 p. 645–692 (2022年12月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

|  |  |  |

| 第99巻第1号 p. 1–60 (2021年1月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第2号 p. 1–108 (2021年2月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第3号 p. 109–160 (2021年3月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第4号 p. 161–224 (2021年4月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

|  |  |  |

| 第99巻第5号 p. 225–280 (2021年5月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第6号 p. 281–336 (2021年6月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第7号 p. 337–392 (2021年7月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第8号 p. 393–454 (2021年8月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

|  |  |  |

| 第99巻第9号 p. 455–514 (2021年9月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第10号 p. 515–570 (2021年10月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第11号 p. 571–614 (2021年11月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE | 第99巻第12号 p. 615–670 (2021年12月号) ⇒学会HP ⇒J-STAGE |

第89巻(2011年)~第98巻(2020年)については主要記事(PDF)をご覧いただけます。

| 第93巻 (2015) | 1号 1– | 2号 69– | 3号 115– | 4号 187– | 5号 247– | 6号 327– | 7号 381– | 8号 447– | 9号 521– | 10号 579– | 11号 659– | 12号 725– |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第92巻 (2014) | 1号 1– | 2号 61– | 3号 99– | 4号 141– | 5号 211– | 6号 261– | 7号 329– | 8号 401– | 9号 467– | 10号 535– | 11号 587– | 12号 651– |

| 第91巻 (2013) | 1号 1– | 2号 49– | 3号 125– | 4号 193– | 5号 233– | 6号 291– | 7号 371– | 8号 431– | 9号 493– | 10号 553– | 11号 611– | 12号 687– |

| 第90巻 (2012) | 1号 1– | 2号 65– | 3号 109– | 4号 157– | 5号 225– | 6号 279– | 7号 373– | 8号 463– | 9号 545– | 10号 617– | 11号 675– | 12号 763– |

| 第89巻 (2011) | 1号 1– | 2号 57– | 3号 101– | 4号 153– | 5号 221– | 6号 290– | 7号 369– | 8号 441– | 9号 513– | 10号 569– | 11号 641– | 12号 715– |

日本生物工学会の和文誌は、創刊号(1923年)から第98巻第7号(2020年7月)までが国立国会図書館デジタルコレクションに収録されています。

第98巻第8号から第98巻12号についても順次一般公開される予定です。

Published by 学会事務局 on 27 11月 2020

日本生物工学会の和文誌は、創刊号(1923年)から第98巻第7号(2020年7月)までが国立国会図書館デジタルコレクションに収録されています。

第98巻第8号から第98巻12号についても順次一般公開される予定です。

Published by 学会事務局 on 27 11月 2020

こちらのページでは、生物工学会誌第94巻(2016年)掲載記事のPDFを公開しております。

表紙をクリックして各号の目次より掲載記事のPDFをダウンロードしてください。

第94巻(2016年)

Published by 学会事務局 on 27 11月 2020

こちらのページでは、生物工学会誌第95巻(2017年)掲載記事のPDFを公開しております。

表紙をクリックして各号の目次より掲載記事のPDFをダウンロードしてください。

Published by 学会事務局 on 27 11月 2020

こちらのページでは、生物工学会誌第96巻(2018年)掲載記事のPDFを公開しております。

表紙をクリックして各号の目次より掲載記事のPDFをダウンロードしてください。

Published by 学会事務局 on 27 11月 2020

こちらのページでは、生物工学会誌第97巻(2018年)掲載記事のPDFを公開しております。

表紙をクリックして各号の目次より掲載記事のPDFをダウンロードしてください。

Published by 学会事務局 on 27 11月 2020

こちらのページでは、生物工学会誌第98巻(2020年)掲載記事のPDFを公開しております。

表紙をクリックして各号の目次より掲載記事のPDFをダウンロードしてください。

Published by 学会事務局 on 26 11月 2020

2020(令和2)年11月

日本生物工学会 会長 髙木 昌宏

和文誌編集委員長 岡澤 敦司

会員の皆様におかれましては、平素より本学会へのご理解とご高配をいただき、誠にありがとうございます。

さて、本誌第98巻第11号では、緊急企画として「新型コロナウイルス感染症COVID-19に挑む生物工学」が掲載されています。昨今の状況に鑑み、本特集については、非会員への3ヶ月未公開期間を設けず、直ちに公開することにいたしました。会員の皆様におかれましては、本特集を非会員の方にもタイムリーに広く知っていただくために、ご支援賜りますようお願いいたします。

Published by 学会事務局 on 25 11月 2020

2020(令和2)年11月25日

公益社団法人 日本生物工学会

公益社団法人 日本生物工学会は 定款![]() に基づき、任期満了に伴う代議員選挙を下記のように実施いたします。

に基づき、任期満了に伴う代議員選挙を下記のように実施いたします。

| 候補者の立候補受付 | 2021年1月8日(金)10時~1月19日(火)正午 |

|---|---|

| 支部からの候補者の 推薦受付 | 2021年1月22日(金)10時~2月5日(金) |

| 候補者の公示・ 電子投票の実施 | 2021年2月15日(月)10時~3月1日(月)正午 |

| 結果の公示 | 2021年3月下旬(ホームページ)および 生物工学会誌第99巻第4号(2021年4月25日発行) |

代議員候補者は、立候補および各支部からの推薦によります。

今回の選挙で選ばれる代議員の任期は、次の代議員選挙(2023年3月予定)終了までの2年間となります。

本選挙は、電子投票システムを利用して、立候補の届け出および投票をWeb上で受け付けます。

電子投票システムを利用するには、有効なメールアドレスの登録が必須となります。メールアドレスを登録していない方、あるいは変更したい方は、異動連絡届出、または、以下の登録フォームより予めご登録いただきますようお願い申し上げます。

公益社団法人 日本生物工学会 事務局

〒565-0871

大阪府吹田市山田丘2番1号 大阪大学工学部内 C3棟4F 433

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

E-mail: info@sbj.or.jp

Published by 学会事務局 on 24 11月 2020

生物工学会誌 第98巻 第11号

大利 徹

筆者は修士課程修了後、民間会社に約10年、新設地方公立大学に約15年、現在の北海道大学に所属して10年になる。この35年を振り返ってみると、多くの方々から頂いた多種多様なご助言が色々な場面で大いに役立った。この経験を、上下関係に代表される「縦」のつながりと、上下関係がない「横」のつながりの観点から、特に学生会員や若手の会員の方々に紹介したい。

「縦」と「横」のつながりの始まりは学部、修士の学生時代で、先生や先輩から現在の礎となる多くのスキルをご指導いただいた。この研究室における「縦」の関係は強く、卒業後もOB会などを通じて継続され、多くの場面で役立っている。他方、「横」のつながりでは、色々な意味で刺激をくれる同級生が数人いる。しかし、いずれも母集団が小さく、数は限られる。

やはり、筆者が刺激を受けた方々は社会に出てからが圧倒的に多い。民間企業では研究所勤務となり、「縦」の関係といえる上司から与えられた課題をひたすらこなしていた。数人の上司に仕えたが、各々に独自な研究スタイルは、その後大いに役立った。また、大学時代の基礎研究とは異なり、出口戦略に基づく企業における研究というものを学ぶことができた。「横」の関係では、研究所には出身大学・研究室が異なる多くの研究員がいたが、先輩社員が独自の手法で課題解決するのを目の当たりにし、豊富な知識に基づく発想力の大事さを痛感した。このように企業では、「縦」と「横」の両方のつながりで多くの方々から刺激を受けたが、一企業内の人脈であり、まだ母数は限られていた。

その後、大学教員に転職し、再度、母集団が小さい組織に属することになった。「縦」の関係では、新設大学設立のために招聘された重鎮の先生方から大局的に俯瞰する重要性を学ぶことできた。「横」のつながりでは、小規模大学ゆえに個々間では強かったが、数は知れていた。しかしそのころ、いくつかの学会活動に誘われ、初めて学会運営なるものに携わる機会を得た。それまでは、年次大会で細々と成果を発表する程度であったが、学会活動を通して他分野の先生方と交流する機会が増え、得られた幅広い知識や情報は、その後の研究に大いに役立った。このように、限られた人員の組織では、「横」のつながりが如何に重要であるかを実感した。

還暦を迎える年齢になると、助言を頂く「縦」関係は少なくなり、「横」のつながりがもっとも重要になっている。この「横」のつながりを広げるのにもっとも適しているのが学会であろう。筆者はいくつかの学会に所属しているが、生物工学会は多様なバックグラウンドを持つ会員数約3,000からなり、個々の会員がつながりを持つには最適な規模だと思う。そこで、若手会員の方には、年次大会はもとより、研究部会、シンポジウム、支部活動などにも積極的に参加し、多様な「横」のネットワークを構築することをお勧めしたい。また、若いうちから海外留学や海外の研究者との交流を通して、グローバルな「横」のつながりも積極的に構築していくべきだと思う。筆者の経験では、これらのつながりは、将来必ず役立つはずである。

最後に、中島みゆきの「糸」(作詞・作曲:中島みゆき)の歌詞の中に、「逢うべき糸に出逢えることを、人は仕合わせと呼びます」という一節がある。意味合いは違うかもしれないが、若手会員の方々も、逢うべき「横」の糸と多く出逢えることで、良い仕合わせ(めぐりあわせ)が多数あることを願う。

著者紹介 北海道大学大学院工学研究院(教授)、日本生物工学会(理事)

Published by 学会事務局 on 24 11月 2020

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 19 11月 2020

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 130, No. 6(2020年12月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 11 11月 2020

平素より学会活動にご協力賜り、誠にありがとうございます。

2021年の会費の納入をお願い申し上げます。会費は会誌の刊行、大会の開催、講演会、その他学会の事業運営にあてられますので、何卒ご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。なお、振込用紙は12月上旬に会員の皆様宛に直接お送り致します(会費口座振替登録者は除く)。

10月1日付の会告でお知らせ致しましたとおり、正会員の会費価格を改定させて頂きます。

♦【会告】2021年 正会員の年会費の値上げ および 学生会員への和文誌『生物工学会誌』郵送配布停止のお知らせ

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2021年会費 (1月~12月、不課税)

| 正会員 | 11,000円(だたし、海外在住の正会員は12,000円) |

|---|---|

| 学生会員 | 5,000円 |

| 団体会員 | 30,000円 |

| 賛助会員 | 50,000円(1口以上) |

紛失による領収証の再発行はいたしませんのでご注意ください。

2009年より英文誌(JBB)は電子ジャーナルへのアクセス権のみとなりました。冊子体はご希望の会員に年額5,000円(税込)で有料配布しております。正会員および学生会員の方で、新規に有料購読をご希望の方はできるだけ早めにお知らせください。また、冊子購読を中止される場合も早めに事務局までご一報ください。

毎年の会費をご指定の銀行口座からお支払いいただくことも可能です。預金口座振替依頼書![]() を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

会誌送付先、住所、会員資格(学生会員から正会員へ移行)などの変更は、会員サービスから異動届出をお願いします。FAXの場合は、ダウンロードした書面にご記入のうえ、下記宛にお送り下さい。

2020年12月14日(月)までに理由を付してE-mailまたはFAXにてお届け下さい。なお滞納会費があれば納入をお願いします。⇒詳しくはこちら

年度途中で退会された場合、会費は返金いたしません。年度末退会(12月31日付での退会)を希望する方は、その旨退会届にご記入ください。

日本生物工学会事務局

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2番1号

大阪大学工学部内

公益社団法人 日本生物工学会

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

E-mail:

Published by 支部:西日本 on 05 11月 2020

西日本支部大会2020(第5回講演会)では、下記の対策を行い、感染拡大の防止に細心の注意を払って実施致します。ご来場の皆様には、感染防止対策へのご協力をお願い致します。

大会に来場される方は、政府より発行された新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOAのインストールをお願い致します。

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar

ご理解ご協力のほど、何卒よろしくお願い致します。

日本生物工学会

西日本支部大会 2020 (第5回講演会) 実行委員会

Published by 部会:非線形バイオシステム on 02 11月 2020

♦関連記事:

Published by 学会事務局 on 24 10月 2020

生物工学会誌 第98巻 第10号

児島 宏之

2020年2月頃までは対岸の火事だったCOVID-19,3月末から始まった在宅勤務が今日現在まで続いています。ゴールデンウイークもずっと在宅で過ごしました。皆さまがこの巻頭言をお読みになる頃の状況も何となく予測・想像できるようになってきました。

決して手放しで喜んでいるわけではありませんが,COVID-19 が2019年12月に発生し,ウイルスのゲノムが次世代シーケンサーを使って一週間程度で決定されました。ウイルスが変異しつつ世界各地に広がっていった様子もゲノム情報をもとにトレースされています。得られる限りの科学的知見を総合し,診断方法,ワクチン,治療薬について,さまざまな取組みが行われています。ネット上では不確定なものも含む多くの情報が飛び交っていますが,京都大学の山中伸弥先生の見識の高いWebサイト(https://www.covid19-yamanaka.com/index.html)や,日経バイテク元編集長の宮田満氏の質の高い情報(https://twitter.com/miyatamitsuru)に無料でアクセスすることもできます。いまだかつてない急速な勢いで罹患数が増える状況下で,感染拡大を防止しつつ崩壊寸前の医療現場では患者さんを治癒する努力が続けられる一方で,このような先端科学を駆使した取組みが世界的規模で行われていることに感銘と感謝の念を抱くとともに,生物工学会の会員としても個人,組織,学会として何ができるか,何をすべきかを考えています。

短期的には,崩壊寸前の医療を支え,不足している資材の供給を可能にすること,食料をはじめとしたライフラインを確実なものにする取組みが優先されます。その後は一旦停止しているさまざまな活動とその活動に従事する人の生活を軌道に乗せ経済的基盤を確保しつつ,学校教育のように将来にむけての取組みを再開させる必要があります。

今改めて意識すべきことは「COVID-19の前の状態に戻らない。現状を回復するだけではなく,新たな仕組みを作り,いち早く成長に向けて進んでいかなくてはならない」ということでしょうか。失われたり棄損されたりした仕組みに従事されていた方々への最大限の配慮が必要ですが,「以前の仕組みを再構築するよりも,過去のしがらみを捨て去って,より良い仕組みを構築する」良い機会とも言えます。コロナウイルスとの闘いは長期にわたると予想されています。マラソンランナーの山中先生もマラソンに例えています。取組みの積み重ねによって,将来に大きな差が生じる可能性があります。今は日々の活動に色々な制限があり,実験,実習,試作,製造に大きな制限を受けています。この状態は皆さんの努力によって少しずつ回復していくでしょうが,状態が回復することをただ待ち望むのでなく,将来について考え,計画を立て,実行するためのさまざまな準備をすると考えれば時間はいくらあっても足りないでしょう。

今こそ私たちが実現すべき未来の価値,姿を改めて考え,それに向かって何をすべきかをしっかり考えておきたいと思います。後ろを振り返って嘆き悲しむのではなく,明るい将来を信じて頑張りましょう。

まるい地球の水平線に

なにかがきっとまっている

くるしいこともあるだろさ

かなしいこともあるだろさ

だけどぼくらはくじけない

泣くのはいやだ 笑っちゃおう

進め

ひょっこりひょうたん島……

その昔のNHKで放送された人形劇『ひょっこりひょうたん島(作詞:井上ひさし・山元譲久,作曲:宇野誠一郎)』の主題歌より。是非YouTubeでご覧ください。モーニング娘。も歌っています。

著者紹介 味の素株式会社(専務執行役員)

Published by 支部:東日本 on 23 10月 2020

(公社)日本生物工学会東日本支部 主催

| 日時 | 2020年11月13日(金)13:00~18:00(終了後、簡単なオンライン懇親会を予定) | ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 開催方法 | 「口頭発表」:Zoomによるライブ配信。 「自由討論」「懇親会」:Spatial Chatによるポスターセッション・懇親会会場の再現(話したい人と話せる)を行います。ポスター発表は、口頭発表者のうち希望者に発表していただき、より議論を深めていただきます。 詳細は、発表申込者・参加申込者にご案内します。 | ||||||||||||||||||||||

| 開催趣旨 | 日本生物工学会東日本支部 第15回学生発表討論会 オンライン版のご案内日本生物工学会東日本支部事務局です。 さて、東日本支部主催の第15回学生発表討論会が表記のように開催されますので、ご案内申し上げます。今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、残念ながら例年のような宿泊形式は困難ですので、半日間のオンライン形式にて開催いたします。 学生発表討論会は、皆様のご協力をもちまして毎年、活発な討論が交わされて東日本支部の恒例名物企画となり、参加した学生からも高い評価を頂いております。当日は、今年度の日本生物工学会飛翔賞受賞者にも講演いただきます。 本発表討論会は、既に社会で活躍されている先輩方から、学生への意識や経験の伝承にも重きを置いてきました。今年度も、オンラインながらその機会を提供いたします。今回は、対面が叶わないことから、Spatial Chatを利用したポスターディスカッションおよび懇親会の場の提供を試みます。 特に、大学進学率が60%に達している今日、企業・研究所の方々と学生が直接、深い討論をできる本発表討論会は、社会人の側からも最近の学生の意識を知る貴重な機会として評価いただいております。オンライン懇親会では、画面上で、実際の懇親会場のように話をしたい人と集まって話をできる環境を提供いたしますので、近頃の学生に一言いいたいという企業の方のご参加も、歓迎いたします。 従来の東日本支部「学生発表討論会」の内容についての詳細は、以下のURLより、生物工学会誌2010年第88巻第1号のBranch Spirit欄に掲載しました記事をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||

| 内容 | プログラム予定

| ||||||||||||||||||||||

| 発表者申込 |

| ||||||||||||||||||||||

| 参加者申込 |

| ||||||||||||||||||||||

| 申込先 | 日本生物工学会東日本支部 第15回学生発表討論会 担当 大槻隆司(山梨大学大学院医学工学総合研究部生命環境学域) | ||||||||||||||||||||||

Published by 学会事務局 on 23 10月 2020

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 19 10月 2020

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 130, No. 5(2020年11月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 支部:関西 on 15 10月 2020

2020(令和2)年10月15日

日本生物工学会 関西支部長

藤山 和仁

日本生物工学会では、創立90周年記念事業の一環として2012年に生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を創設しました。この賞は、博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的とするものです。生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞者には研究奨励金(5万円)が授与されます。⇒受賞者一覧はこちら

日本生物工学会関西支部では、支部における生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者の選考過程を明確化するため、関西支部学生優秀賞を2018年度に創設しました。この賞は、翌年度に博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される、関西支部所属の学生会員の研究奨励を目的とするものです。なお、本賞受賞者の中から選考される最優秀者1名を、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の候補者として、関西支部より推薦することになります。

つきましては、関西支部学生優秀賞への応募者を募集いたします。関西支部の各大学の先生方におかれましては、是非、優秀な学生会員のご応募にご協力くださいますようお願いいたします。

Published by 部会:脂質駆動学術産業創生研究部会 on 12 10月 2020

脂質駆動学術産業創生研究部会は2020年度第2回脂質駆動学術産業創生研究部会講演会を開催しました。

2020年度は、現地開催とオンラインのハイブリッド形式での開催を予定しております。

コロナ感染拡大防止のため、オンラインのみの開催に変更になりました。

12:30 受付開始

13:00 開会の辞

【招待講演】(講演時間30分、質疑4分、交代1分)

13:05「骨格筋を構成するリン脂質の「質」と機能性に関する研究」

三浦 進司 (静岡県立大学 食品栄養科学部)

13:40「なぜ光合成膜の主要膜脂質は糖脂質なのか」

粟井 光一郎(静岡大学 理学部)

14:15「高精度1分子観察によるラフト組織化と機能の解明」

鈴木 健一 (岐阜大学 生命の鎖統合研究センター)

(14:50 休憩)

15:05「麹菌による有用脂質の大量生産に向けた遊離脂肪酸の生産性向上、分泌化、および高機能化」

玉野 孝一 (産業技術総合研究所)

15:40「オオムギ種子リポキシゲナーゼ-1とビールの香味耐久性・泡持ちについて

~植物育種からのアプローチ~」

廣田 直彦 (サッポロビール株式会社)

(16:15 休憩)

【一般講演】 (講演時間10分、質疑4分、交代1分)

16:30「Streptomyces sp. AK461 由来エタノールアミン型プラズマローゲン特異的ホスホリパーゼDの異種組換え発現と諸特性解析」

○野澤 俊貴,川村 柚葉,王 澤,杉森 大助(福島大学大学院 共生システム理工学研究科)

16:45「組換えエタノールアミン型プラズマローゲン特異的ホスホリパーゼDの基質特異性と反応pH,金属イオンの関係」

○川村 柚葉,野澤 俊貴,王 澤,杉森 大助(福島大学大学院 共生システム理工学研究科)

17:00「ホスファチジルグリセロール特異的ホスホリパーゼCの精製,諸特性解析と異種組換え発現」

○梶山聖人,杉森 大助(福島大学大学院 共生システム理工学研究科)

17:15「高分解能質量分析を基盤とした免疫受容体の新規脂質リガンド探索法の開発」

〇富安 範行1,和泉 自泰1,2,高橋 政友2,西村 直矢3,豊永 憲司3,山崎 晶3,馬場 健史1,2

(1九大院・シス生科,2九大・生医研,3阪大・微研)

17:30 閉会の辞

本講演会では、下記のように一般講演を募集します。

形式:15分程度の口頭発表

募集演題数:8題程度

応募に必要な情報:講演タイトルと発表者名、所属、現地発表orオンライン発表

演題申込み締切:2020年12月24日(木)

要旨の書式:A4で1ページ(MS-Word)。様式には特に制限を設けておりません。

要旨の締切:2021年1月15日(金)

申込先:京都大学 竹内道樹 (E-mail: michiki@kais.kyoto-u.ac.jp)

Published by 学会事務局 on 12 10月 2020

サスティナブル工学研究部会では、下記の通り、2020年3月に予定し、延期していましたサスティナブル工学特別講演会を11月に開催いたします。

講師である木田建次先生(熊本大学名誉教授)は、メタン発酵およびエタノール発酵などの発酵プロセスによる廃棄物系バイオマスの循環利用・資源化の基盤技術研究を精力的に進められています。木田先生は、本会で長年ご活躍され、2010年度第29回生物工学賞「バイオマスのバイオガス化・バイオエタノール化のための基盤技術開発とその応用」を受賞されています。さらに、研究活動だけではなく、得られた研究成果を自治体の資源循環型まちづくりの構築に活用されるなど、社会貢献も精力的に行っておられています。熊本大学を定年退職後、中国四川大学に移られて、サスティナブル工学に関する教育、研究および社会貢献に従事されて、中国の現状に大変精通されています。本講演会では、中国での活動・経験を中心としてご講演いただきます。

サスティナブル工学、資源循環利用などをキーワードとする研究に興味のある方はもちろん、中国で国際共同研究などの活動を予定されている方のご来聴を心より歓迎いたします。(非研究部会員の方も奮ってご参加ください。)

COVID-19感染防止の観点からハイブリッド開催(現地参加およびオンライン参加)とします。現地参加の希望者が多い場合には調整させていただきます。また、今後のCOVID-19感染拡大により、オンライン開催に変更する場合もございます。

参加ご希望の方は、氏名、所属、希望する参加方式を11月13日(金)までに、下記の申込先までご連絡ください。

♦現地開催場所:九州大学伊都キャンパス ⇒アクセス

農学部ウエスト5号館327講義室⇒キャンパスマップ![]()

(マップ中の番号28が農学部ウエスト5号館で、327講義室は3階です。

バス停から327講義室までの経路は添付ファイル![]() をご参照ください。)

をご参照ください。)

♦オンライン開催場所:ZOOM(IDおよびPWはオンライン参加申込者に後日送付いたします。)

【主催】日本生物工学会サスティナブル工学研究部会

【共催】九州大学大学院農学研究院土壌環境微生物学研究室

♦関連記事:2019年度サスティナブル工学研究会講演会[開催中止]

Published by 支部:北日本 on 12 10月 2020

北日本支部では、学生主体の研究室間のオンライン合同ゼミの開催を企画いたしました。 今回は「酵素」に関する話題で、研究室間における雑誌会あるいは研究報告会を行います。本企画の意図は、研究会、学会やシンポジウムとは異なり、学生・大学院生も発言しやすい雰囲気で、学生さんによる研究進捗報告や最近の論文情報など、日ごろ各々の研究室(グループ)で行っていることを、組分けをして少数の研究室で行います。11月下旬~12月下旬を予定しています。今春から始まったオンラインを生かして、このテーマに興味もつ研究室・グループ同士で研究交流を図っていただければ幸いです。

杉森大助先生(福島大・教授)と山田美和先生(岩手大・准教授)にオーガナイザーをご担当いただくことになりました。広い意味での 「酵素」に関するテーマにご興味または関係のある支部内の研究室の会員が代表者として、下記までご連絡ください。

・希望時期 (11月下旬~12月下旬内で希望時期をお知らせください)

・希望形態 雑誌会 ・ 研究報告会 ・ 両方 (いずれか選択)

・大学、研究室名

・参加予定人数

以上です。

魚住信之

日本生物工学会北日本支部長

東北大学大学院工学研究科

Published by 部会:メタボロミクス on 07 10月 2020

オームサイエンスの一つとして注目されているメタボロミクスについて理解を深めていただき、実際にメタボロミクスを実施していただけるための技術の習得を目的として、今年も例年通り、下記講習会を開催させていただきます。昨年に引き続き、質量イメージング講習をメニューに加え、2日間の講習とします。

♦12月7日(月)(第1日)

午前

イントロダクション(福崎):メタボロミクス概要

講義:GC/MS分析について

午後

講義(新間):見えないものを観るイメージングMS

講義:データマイニング

懇親会 (終了予定 19:00頃)

♦12月8日(火)(第2日)

午前

実習講義:GC/MSを用いたサンプル分析

実習:GC/MSデータ解析(前半)

午後

実習:GC/MSデータ解析(後半)

実習講義:イメージングMSを用いたサンプル分析

ラウンドテーブルディスカッション、総括

(終了予定 17:00頃)

※本年度はZoomでの開催となりますので実験室での実習を中止とさせていただき、その補填として実習内容を講義形式でご体験いただく「実習講義」をご用意しております。

https://jp.surveymonkey.com/r/H8KHJXV(終了しました)

以上です。

福崎英一郎

日本生物工学会メタボロミクス研究部会代表

大阪大学工学研究科生命先端工学専攻教授

Published by 学会事務局 on 01 10月 2020

会員各位

2020(令和2)年10月1日

公益社団法人 日本生物工学会

会長 髙木 昌宏

会員の皆様におかれましては、平素より本学会へのご理解とご高配をいただき、誠にありがとうございます。

さて、2019年5月開催の総会におきまして、本学会の正会員の年会費を現状の9,800円から11,000円に値上げをさせていただくことが承認されました。

正会員の会費は平成11(1999)年より現行の9,800円をずっと維持してきておりましたが、この間、二度の消費税増税もあり、会員サービスのさらなる充実と今後の学会の安定的な運営を鑑みて、会費値上げをお願いし、総会において承認いただいた次第であります。

また、関連して理事会にて、学生会員には和文誌『生物工学会誌』の郵送配布を停止させていただくことも決定しました。学生の皆様は紙の冊子体よりもホームページ上での閲覧を好まれる方が多数となっており、これまで通り閲覧いただくことを可能とするため、「特集」や「バイオミディア」も即日公開といたします。また、和文誌編集委員会では『生物工学会誌』のJ-STAGEでの一般公開など、サービス向上を進めておりますことを申し添えます。

コロナ禍の中、会員の皆様におかれましては様々な面で大変な状況と拝察し、このような時期に会費値上げを行うことは大変に心苦しいのですが、上記の状況をご理解いただき、何卒ご協力賜りますようお願いいたします。

年会費の請求書・払い込み用紙は、12月ごろ発送の予定です。

正会員の皆様におかれましては、金額をご確認のうえ、お手続きくださいますようお願い申し上げます。

Published by 学会事務局 on 29 9月 2020

第73回日本生物工学会大会

実行委員長 上平 正道

第73回日本生物工学会大会は、2021年10月27日(水)~29日(金)に沖縄コンベンションセンター(宜野湾市)にて開催します。つきましては、日本生物工学会大会にふさわしいシンポジウムを公募します。なお、シンポジウムは27日(水)の午後~29日(金)の午後まで、複数会場で一般講演と並行して実施する予定です。新型コロナ感染症問題との関係により、オンライン開催とのハイブリッド、あるいはオンライン開催のみとなるかもしれないことをご承知おきいただきますようお願いいたします。

会員各位におかれましては提案書に

1) 課題名(日本語によるシンポジウム、英語によるシンポジウムの別)

2) 開催の趣旨

3) 世話人名(連絡先)

4) 参加予定者数(講演者、参加者)

5) その他希望事項

をお書きいただき、2020年11月1日(日)~2020年12月28日(月)までの間に、メールにて下記宛までお申し込みください。

なお、シンポジウム世話人は、参加登録開始日の時点で本学会正会員である必要がありますので、ご注意ください。

会場数に限りがありますので、応募多数の場合には、生物工学に関連する「新たな研究領域の開拓」「生物工学の国際展開(英語によるシンポジウム)」「産学連携の推進」「地域社会への貢献」「SDGsに貢献する生物工学」「若手研究者主導の研究」「博士人材養成・教育の推進」などのコンセプトに沿った申請を優先的に採択させていただきます。また、類似した内容の提案については統合をお願いする場合がございますのでご承知おきください。

シンポジウムの開催時間は2時間を基本とさせていただきます。採択課題は上記1) から3) の項目を大会HPにて掲載させていただきます。研究部会からの申請であっても、採択において優先されるものではありません。基本的にシンポジウムの講演者への旅費、謝礼は実行委員会ではご用意できません。

上記趣旨をご理解の上ご応募頂きますようお願い申し上げます。

採択につきましては2月初旬にメールにてお知らせします。

【申込先】

九州大学大学院工学研究院

シンポジウム担当: 井嶋 博之

E-mail:

【募集】

【選考の手続き】

■関連記事:【年次大会】シンポジウムの開催と運営に関する理事会方針

https://www.sbj.or.jp/meeting/meeting2010_sympo_board_policy.html

Published by 学会事務局 on 29 9月 2020

会員各位

英文誌編集委員長

神谷 典穂

平素より英文誌JBBの編集業務へのご理解とご協力を賜り、誠に有難うございます。

JBBの2019年のImpact Factorは、2.366で過去最高値となりました。歴代の編集委員長・編集委員、査読にご協力を頂いた皆様に感謝申し上げます。

さて、英文誌の出版の現場では、本会所属の若手・中堅研究者からなる編集委員会にて、新規性・有用性はもちろんのこと、信頼性・完成度の高い論文を早期に出版するべく、きめ細かい献身的な編集作業が行われておりますが、コロナ禍の影響もあり、査読者の選定に想定以上の時間と労力を要するケースが増えております。

つきましては、本誌編集委員より投稿論文の査読の依頼が届きましたら、どうかお引き受け頂き、編集作業へのお力添えをお願い申し上げます。また、会員の皆様からの積極的なご投稿もお待ちしております。

JBB が会員の皆様の情報発信と交流の場としての価値と役割を増していくよう、編集委員一同尽力して参りますので、投稿・査読・引用を通したご支援を、今後ともよろしくお願い申し上げます。

♦関連記事:【JBB】2019 Impact Factor 2.366

Published by 学会事務局 on 25 9月 2020

生物工学会誌 第98巻 第9号

川瀬 雅也

和文誌の巻頭言を書くようにとの話を頂き、引き受けたまではよかったが、何を書こうかと悩んで、文章を書いているうちに、何となく以下の文章ができた.さて、タイトルをつけなければと思い、辞書を引いてみると、「とりとめもなく思いつくままに書いた文」を「漫文」というらしく、この言葉をタイトルとした。

今、新型コロナウイルスの流行で、大学も企業もテレワークとなっているところが多いと思う。この文章を書いている私も、自宅待機の身である。講義はweb配信なので、動画を作り、放送大学の真似事をやっている。動画を作った後、少し時間ができたので、本でも読もうと思い、本棚の中をいろいろと探ってみた。

ファインマンの本(ファインマンが著者ではなく、周りにいた者が、その発言などをまとめたもの)が目についたので、もう一度読み返してみると、いろいろと考えることがあった。ご存知のように、ファインマンは量子電磁気学における功績で、日本の朝永振一郎と一緒にノーベル物理学賞を受賞した人物である。非常に好奇心旺盛で、いろいろな逸話を残している人物でもある。その一方で、スペースシャトルチャレンジャー号の爆発事故の調査員として原因の究明を行ったことでも有名である。

今のように立ち止まって考える機会がなければ、おそらく考えなかったと思うが、今の自分はファインマンのように、いろいろなことに好奇心を持てているだろうかと考えてみた。自分の本棚を見てみると、自分の研究分野以外のジャンルもあり、まだ、かろうじて興味の広がりは残っていると思えた。学生に、「視野を広く持て」とか、「自分の分野だけでなく、他の分野にも目を向けろ」などと、偉そうに言っている本人が、そうでなければ話にならないので、内心、ホッとしている。皆様は如何であろうか。

確か、何の結果が出なくても、長い時間、焦らずに考え続けるというようなことが書いてあったと思う。興味の広さに加え、もう一つ、我慢も必要だということだ。成果を急げば、成果の出そうなことしかできなくなる。こうなれば、本当に、科学的に大事なことはできない。このことは、多くの人が同意するだろうと思う。たとえば、ある学生が卒論でポジティブな成果がほとんどなく、修士課程でも成果がなかったとする。皆さんならどうするだろうか。きっと、ファインマンなら、ネガティブな結果も大事な結果だと言って、ネガティブな結果を堂々と修士論文として提出させたのではないかと思う。我々もこのような度量を持ちたいと思う。ネガティブデータの重要性を認めて、また、多くの人に価値ある内容だったら学会誌などに掲載するようなことは可能ではないだろうか。今後の学会の発展を考えると、次を担う人材の育成が重要な課題であることは多くの人が同意するだろうし、ネガティブデータを生物工学の財産だとすることも、人材の育成にプラスになるのではと思う.

『ローズ』という映画をご存知だろうか。この映画の主題歌「The rose」(歌:Bette Midler、作詞・作曲:Amanda McBroo、1980年)の最後に、

“Just remember in the winter

Far beneath the bitter snows

Lies the seed that with the sun’s love

In the spring becomes the rose”

という歌詞がある。

次を担う人材に、春を届ける方策も、学会として議論してほしいと思う。

著者紹介 長浜バイオ大学(教授)

Published by 支部:関西 on 25 9月 2020

人生100年時代を迎えた今、私たちの食や健康、運動への意識は益々高まりつつあります。標記例会では、生物工学に加え、食品・醸造科学や健康科学など、さまざまな分野をまたぐ研究者の方にユニークな研究をご紹介いただき、生物工学が私たちのQOL向上に果たす役割を議論します。多数のご参加をお待ちしています。

13:00~ 受付(大阪大学会場),Zoom入室開始(ライブ配信)

13:30~13:35 開式の辞 ………藤山 和仁(関西支部支部長・

大阪大学生物工学国際交流センター センター長)

13:35~14:10

「酵素合成技術を利用した新規糖質素材の開発とスポーツ栄養素材としての特徴」

………渡邊 浩史(江崎グリコ株式会社 健康科学研究所)

江崎グリコでは、自社開発の酵素を用いて、特徴的な性質を持つ糖質素材を開発してきた。近年われわれは、消化速度が緩やかで、かつ難消化性成分が少ない(ほぼ完全に消化される)という特徴を持つ新しいデキストリン、遅消化性環状デキストリン『クラスター デキストリン®-SE』を開発した。クラスター デキストリン-SEは、健康を害するリスクが示唆されている急激な血糖値上昇(血糖スパイク)や過剰なインスリン分泌(インスリンスパイク)を起こしにくく、健康影響の少ない糖質栄養として期待される。本講演では、この新しい糖質素材の酵素合成反応や機能性、用途について紹介する。特に、スポーツ栄養素材用途として、クラスター デキストリン-SEを運動中に摂取した時、脂肪代謝抑制を起こしにくく、脂肪と糖の両方をエネルギーとして利用可能であることが呼気ガス分析より示唆されており、この結果についても紹介する。

14:10~14:45

「卵麹と熟成卵黄の開発」………中川 拓郎(株式会社樋口松之助商店)・宮本 哲也(キユーピー株式会社)

卵はさまざまな調理法が存在する一方で、その栄養成分はそのまま利用しており、微生物を利用した伝統的な食品はない。そこで、麹菌を用いて卵の麹化を試みた。さまざまな卵素材と麹菌を組み合わせ、原料処理を工夫する事で卵と麹菌のみを用いる卵麹の製造方法を開発したので紹介する。

米麹や酵素剤を用いて卵黄液を消化した場合には卵黄本来のおいしさを損なう呈味成分が発生し、卵黄のおいしさが喪失した。一方で、卵麹を用いた『熟成卵黄』の風味は、卵黄らしさを残したままコクやうまみが増強され特有のおいしさが付与されていた。遊離アミノ酸量は未処理の卵黄の5倍増加しており、熟成香や甘い香りの揮発成分の生成が認められた。

14:45~15:20

「産学連携による新たな醸造製品の開発」………山本 佳宏(京都市産業技術研究所)

産学連携がクローズアップされ、地域産業の活性化においてもさまざまな取組みが行われている。今回、京都市の事例として、地域産業の主体となっている醸造産業への成果事例として、佐々木酒造と共に行った麹を活用した商品開発事例と大手となる黄桜株式会社と共に行った工程改善の取り組みについて紹介する。佐々木酒造との連係では京都府立大学の研究成果を統合し、新たな生産システムを作り上げ、醸造飲料をはじめとする各種製品開発を行った。また黄桜との事業では製品評価技術基盤機構、産総研、京都大学、大阪市立大学の研究成果を反映し、製品製造プロセスの高度化につなげている。産学連携は先端バイオ技術を中小企業へローリスク、短時間で導入できる有効な手段となっているが、より有効な活用について議論をお願いしたい。

15:20~15:35 休憩

15:35~16:10

「醗酵液の昆虫誘引」

………藤原 伸介(関西学院大学理工学部)

夏休みの虫取りは子供たちにとってとても楽しい。カブトムシの集まる樹液は甘酸っぱい醗酵臭が漂う。一方、ゴミ収集場などの腐った食材の残りやヨーグルトの空箱、納豆の容器にもハエが集まる。このように醗酵液は、飛翔昆虫にとって魅力的な誘引臭を放つ。アルコール、酢酸、アセトインやジアセチルなどは、コバエの誘引性が高いことが知られており、これらを多く含む食酢は捕虫器の誘引素材に使用されてきた。食酢にもさまざまな種類があり、リンゴ酢、バルサミコ酢、玄米酢などでは誘引性は微妙に異なる。我々の分析では誘引性の高い食酢はポリアミンの含量が高いことが示された。また、最近の研究から、ポリアミンはヒトの健康寿命と深く関わっていることも報告されている。今回の懇話会では、醗酵液に含まれる飛翔昆虫の誘引性について、ポリアミン研究から得た知見を中心に紹介したい。

16:10~16:45

「元気な骨格筋細胞培養と活性張力評価技術、応用」………長森 英二(大阪工業大学大学院工学研究科)

試験管環境で培養可能なマウス骨格筋細胞を、周期的なパルス電気刺激を加えた環境で長期間培養すると、活発に収縮運動する状態が得られる。この培養骨格筋細胞の収縮力を定量する技術を開発したところ、より生体に近い機能を評価可能なin vitro実験系として製薬メーカー等に好評を得た(Biotechnology and Bioengineering, 106(3), 482-489. (2010))。以来10年、ヒト細胞への適用が課題であったが、解決の糸口が見えつつある。この間、骨格筋は健康長寿を担うキー臓器として認識されるようになり、世の中の注目が高まった。幅広い分野に分散した骨格筋研究者を横糸でつなぐコンソーシアム活動等についても紹介したい。

16:45~16:55 閉会の辞

17:10~18:00 Meet the speakers(講師の先生方とのオンラインディスカッション)

阪急「北千里」駅から徒歩20分、大阪モノレール「阪大病院前」駅から徒歩5分、近鉄バス(JR茨木駅発)または阪急バス(千里中央駅発)の「阪大本部前」バス停から徒歩3分

⇒アクセス

Published by 学会事務局 on 25 9月 2020

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 23 9月 2020

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 130, No. 4(2020年10月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 若手会 on 18 9月 2020

盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。⇒開催報告はこちら

生物工学若手研究者の集い(若手会)では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、2020年7月に開催予定であった若手夏のセミナーを1年延期いたしました。

しかしながらこのような状況であっても若手研究者間の交流や、研究発表の場は必要であると考え、若手会ではこれまでオンラインセミナーを企画し、2020年7月18日に試験的に第一回を、そして8月22日(土)に第二回を開催いたしました。第二回では予想を上回る多くの方々にご参加いただき、大変ご好評をいただきました。特に、質疑応答にSlackを併用することで、オフラインにないような活発な議論が繰り広げられ、オンライン開催ならではの良さも生まれています。

そこで、11月21日(土)に第三回オンラインセミナーを開催することに致しました。今回も発表者を多く募り、オンラインで口頭発表を行います。また、優れた発表を選考し優秀発表賞を授与する予定です。本年度の開催はこれが最後になると思いますので、若手研究者や学生の皆様には是非奮ってご発表・ご参加いただければと存じます。

また、セミナー終了後、オンライン形式の懇親会も企画しております。オンラインでも参加者の皆様の交流が促進できるよう、新たなコンテンツも企画中です。堅苦しくない懇親会を目指して実行委員一同準備を進めておりますので、初めての方や学生さんもぜひお気軽にご参加ください。皆様のご参加をお待ちしております!

※参加登録および発表申込みは同一フォームになっています。参加のみの方は登録時に「発表しない」を選択してください。

※発表申込みをされる方は、下記フォームにて申込み時に要旨 (PDF)もアップロードしてください。

参加登録・発表申込みフォーム(締切:11月7日(土)11月13日(金)まで延長しました)>>こちら

要旨テンプレート>> こちら

青木 航(京大・助教)

油屋 駿介(九大・学振特別研究員)

石川 聖人(名大・助教)

岡 大椰(名大・D2)

岡橋 伸幸(阪大・准教授:実行委員長)

蟹江 慧(名大・助教)

兒島 孝明(名大・講師)

佐藤 康史(旭川医大・助教)

杉山 亜矢斗(名大・M2)

曽宮 正晴(阪大・助教)

髙野 力(筑波大・D2)

徳山 健斗(味の素株式会社)

中島 一紀(北大・准教授:若手会会長)

馬場 保徳(石川県立大・講師)

堀之内 貴明(理研・研究員)

三浦 夏子(阪府大・助教)

横田 早希(秋田大・助教)

実行委員募集中です。実行委員として加わりたい方は下記までご連絡下さい。

Published by 支部:九州 on 17 9月 2020

2020年9月16日

公益社団法人日本生物工学会 九州支部長 外山博英

2020年12月5日(土)別府大学において開催を予定しておりました第27回 九州支部 大分大会は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、会場となる別府大学の施設使用許可が得られなくなったため、中止いたします。ご準備いただいた先生方、参加をご予定いただいた皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解いただけますと幸いです。

Published by 支部:九州 on 17 9月 2020

Published by 学会事務局 on 15 9月 2020

生物工学Webシンポジウム2020での講演に関して、2020年9月15日の時点でHPでの公開が可能な25件について、発表資料のダイジェスト版(PDF)を一般公開しました。(公開終了予定:2020年12月25日17:00)。

Published by 支部:西日本 on 14 9月 2020

【関連記事】

【西日本支部】若手研究者賞創設のお知らせと応募のお願い

Published by 支部:関西 on 14 9月 2020

| 日時 | |

|---|---|

| 開催方法 | 大阪大学銀杏会館3F 阪急電鉄・三和銀行ホールでのオンサイト開催と Zoomによるライブ配信によるハイブリッド開催 |

| 日時 | 2020年12月4日(金)13:00~17:00 |

|---|---|

| 開催方法 | Zoomによるライブ配信 |

Published by 支部:関西 on 14 9月 2020

第72回日本生物工学会大会(2020)中止に伴い、学生の発表と情報交換、討論の場として、学生発表会を開催します。新型コロナウイルスの今後の流行状況によっては、開催方法が変更となる可能性もございます。最新情報は当サイトにアップしていきますので、ご確認いただけますようお願いいたします。

⇒講演要旨集(参加者限定)![]()

※要旨は参加申込者のみ閲覧可能とし、発表会終了後は閉鎖いたします。

12:30 Zoom 入室開始

13:00 開会の辞 藤山 和仁(関西支部長:大阪大学・生物工学国際交流センター)

13:10~14:10 セッション1 座長:岡野 憲司(阪大・生工国際セ)

14:15~15:15 セッション2 座長:尾島 由紘(阪市大院・工)

15:20~16:00 セッション3 座長:三﨑 亮(阪大・生工国際セ)

16:20~17:00 セッション4 座長:堤 浩子 (月桂冠)

17:00 学生 優秀発表表彰・閉会の辞 藤山 和仁

日本生物工学会 関西支部企画委員 古賀 雄一

E-mail: TEL. 06-6879-7443

【事務局】

日本生物工学会関西支部

古賀 雄一(大阪大学)、堤 浩子(月桂冠株式会社)、三﨑 亮(大阪大学)、岡野 憲司(大阪大学)

尾島 由紘(大阪市立大学)、金井 保(京都大学)、原田 和生(大阪大学)

Published by 支部:西日本 on 14 9月 2020

日本生物工学会西日本支部では2020年度学生賞候補者の推薦募集をしております。下記の要領に従って優秀な学生の推薦をお願いいたします。

(1) 西日本支部地域内の大学の修士課程(博士前期課程),博士課程(博士後期課程)および高等専門学校専攻科の学生で生物工学会会員

(2) 生物工学会年次大会および支部講演会において口頭・ポスター発表した者もしくは本学会の和文・英文誌に論文を公表した者

Published by 若手会 on 14 9月 2020

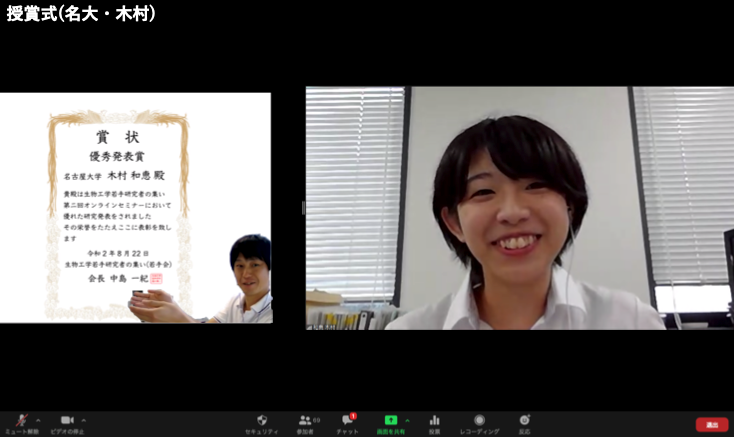

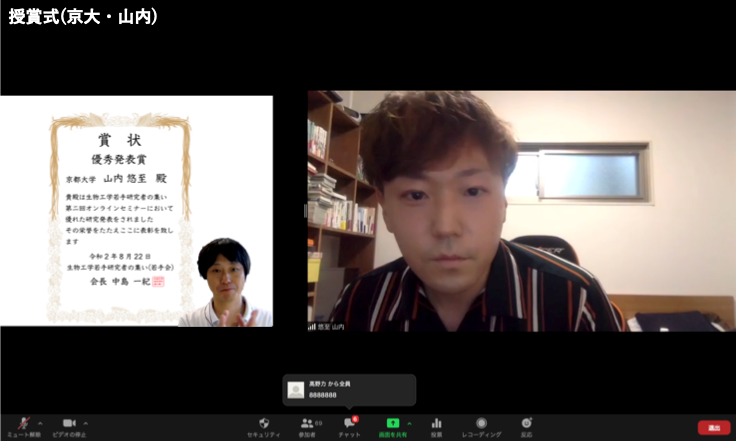

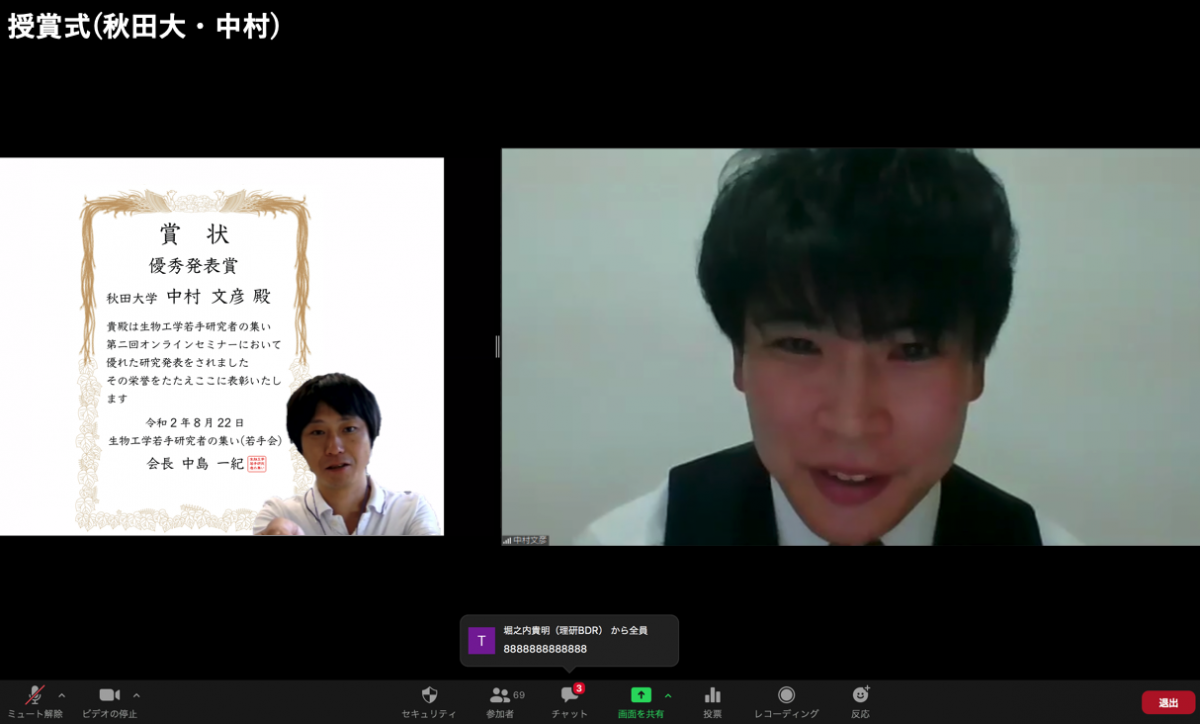

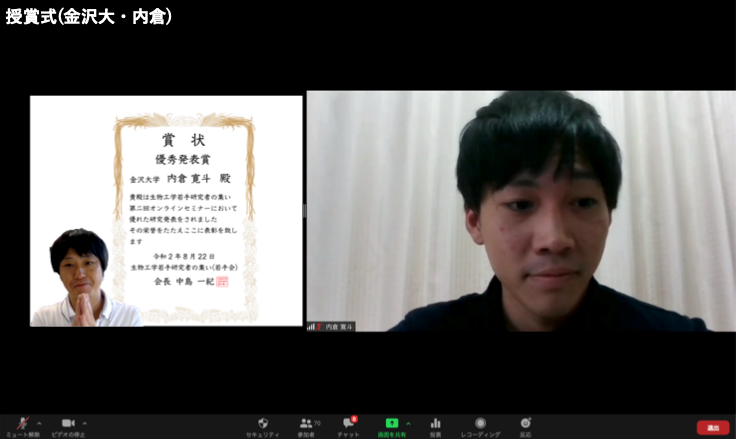

2020年8月22日(土)に、生物工学若手研究者の集い(若手会)主催で第二回オンラインセミナーを開催いたしました。7月に開催した第一回オンラインセミナーの好評を受けて、参加人数と発表人数の上限を大幅に増やし、100名程度の参加を見込んで企画をいたしました。7月末に開催を決定し、8月中旬までに参加者と研究発表を募集、というタイトなスケジュールながら、最終的には129名の参加登録をいただきました。参加者の内訳は、アカデミア46名、学生72名、企業10名、公的研究機関から1名でした。

第一回と同様、ZOOMを使用したオンラインセミナー形式で、3会場に分散して口頭発表が行われました。全部で26演題の研究発表があり、チャットツールのSlackを使用した質疑応答では大変活発な議論が行われました。当日は大きなトラブルもなく、比較的スムーズな運営がなされていました。

今回は、参加者から優秀な発表を選んで投票してもらい、各セッションから、最終的に9名の優秀発表賞を選出しました(表彰状は後日、受賞者へ郵送される予定です)。

【セッション1】

名古屋大学 木村 和恵

「データ数が制限された品質予測モデルのためのデータ精錬技術開発」

名古屋大学 藤本 瑛代

「細胞接着ペプチドにおける物性リンカーとの組み合わせの網羅検証」

【セッション2】

京都大学 山内 悠至

「機能的セルオミックスのための確率的Cre-lox組換えの精密な制御」

秋田大学 中村 文彦

「Thermotoga maritima由来Encapsulinに結合したリボフラビンの除去と再構成」

三重大学 磯﨑 勇志

「生体膜タンパク質特異的モノクローナル抗体の効率的作製」

【セッション3】

東北大学 伊藤 健太郎

「有機金属構造体内に封入した酵素を用いる電気化学尿タンパクセンサ」

金沢大学 内倉 寛斗

「高温下におけるコリネ型細菌の糖消費の促進機構と新規タンパク質合成の必要性」

筑波大学 高野 力

「Development of a screening method for acid-tolerant bacteria capable of metal removal」

秋田大学 横田 早希

「ゴム粒子タンパク質の発現による 酵母脂質代謝への影響」

※ 敬称略

セミナー終了後の記念写真

セミナー終了後のオンライン懇親会では、40名弱の方が参加されました。懇親会では、5~10名程度の小部屋を作り、参加者は各小部屋にランダムに割り振られました。懇親会では初対面の方同士が同じ部屋に集まってしまうということもあり、話題に困ることがないよう、実行委員からお題を提供し、15~20程度の時間内でテーマに沿った内容の議論を行いました。オンラインでの懇親会では、参加者がなかなか交流しづらい面がありますが、司会を立ててテーマに沿ってお話をしてもらうことで、初対面の参加者同士でも交流ができたようです。

セミナー後に実施したアンケートでは、参加者からは概ね良好な反応でした。アンケート結果を踏まえ、指摘いただいた改善点などは、今後のオンラインセミナーの企画に反映したいと考えています。

日本生物工学会若手会では、今後もオンラインセミナーを企画し、若手研究者間の奨励・交流を促進できるよう活動していきます。次回、第三回のオンラインセミナーは、11月の開催を予定しています。

報告:曽宮正晴(大阪大学)

生物工学若手研究者の集い 第二回オンラインセミナー 実行委員:

青木 航(京大・助教)

油屋 駿介(九大・学振特別研究員)

石川 聖人(名大・助教)

岡 大椰(名大・D2)

岡橋 伸幸(阪大・准教授)

蟹江 慧(名大・助教)

兒島 孝明(名大・講師)

杉山 亜矢斗(名大・M2)

曽宮 正晴(阪大・助教)

中島 一紀(北大・准教授:若手会会長)

馬場 保徳(石川県立大・講師)

堀之内 貴明(理研・研究員:実行委員長)

三浦 夏子(阪府大・助教)

Published by 部会:バイオインフォマティクス on 11 9月 2020

・生物工学若手研究者の集い(若手会)

様々な分野の若手研究者の交流の場の提供を目的として、毎年の夏のセミナー開催などの活動が行われています。当部会の幹事会メンバーはここで出会いました。

夏のセミナーでは当部会との共催企画を何度も開催させていただきました(活動記録を参照)。

・バイオ計測サイエンス研究部会

バイオテクノロジーと分析、計測、データ解析技術開発研究の融合領域に関する活動が行われています。

当部会運営委員からも複数の先生が委員として参加されています。

2019年には講演会を共催しました(リンク)。

・質量分析インフォマティクス研究会

質量分析法研究コミュニティとバイオインフォマティクス研究コミュニティの学際的協力と情報交換の促進を目的として活動が行われています。

当部会運営委員の津川裕司先生が運営に携わっておられます。

・CBI若手の会

情報計算化学生物学会(The Chem-Bio Informatics Society)の若手の会です。

当部会相談窓口の外部アドバイザーを務められておられる江崎剛史先生が運営に携わっておられます。

・macでインフォマティクス

当部会相談窓口の外部アドバイザーを務められておられる上坂一馬先生が運営されています。たいへん参考になります。

・biopapyrus

バイオインフォマティクス、アグリインフォマティクスの記事が豊富に掲載されており、たいへん参考になります。

産業技術総合研究所 人工知能研究センター

堀之内 貴明 問い合わせ先:(1)E-mail, (2)E-mail

Published by 部会:バイオインフォマティクス on 11 9月 2020

産業技術総合研究所 人工知能研究センター

堀之内 貴明 問い合わせ先:(1)E-mail, (2)E-mail

Published by 部会:バイオインフォマティクス on 11 9月 2020

本部会の活動がきっかけになった共同研究や、相談窓口への投稿が元になった成果などをとりまとめています。情報は随時更新されます。

・蟹江慧, 百瀬賢吾, 加藤竜司,「動物細胞培養の計測と自動化への取り組み、今後の展望(7章第11節)」実験の自動化・自律化によるR&Dの効率化と運用方法, 381-392, (株)技術情報協会 (2023)

・Uchida, S., and Sugino, T. In Silico Identification of Genes Associated with Breast Cancer Progression and Prognosis and Novel Therapeutic Targets. Biomedicines. 10, 2995 (2022)

・Uesaka K., OKa H., Kato R., Kanie K., Kojima T., Tsugawa H., Toda Y., Horinouchi T. Bioinformatics in bioscience and bioengineering: Recent advances, applications, and perspectives, J. Biosci. Bioeng. 134, 363-373 (2022) *Society for Biotechnology, Japan 100th Anniversary Special Issue

・Uchida, S., Kojima, T., and Sugino, T. Frequency and Clinicopathological Characteristics of Patients With KRAS/BRAF Double-Mutant Colorectal Cancer: An In Silico StudyFrequency and Clinicopathological Characteristics of Patients With KRAS/BRAF Double-Mutant Colorectal Cancer: An In Silico Study. Pathol. Oncol. Res. 28, 1610206 (2022)

・Nomura, R., Tsuzuki, S., Kojima, T., Nagasawa, M.,Sato, Y., Uefune, M., Baba, Y. Hayashi, T., Nakano, H., Kato, M., and Shimizu, M. Administration of Aspergillus oryzae suppresses DSS-induced colitis. Food Chem: Mol. Sci. 4, 100063 (2022)

・Ishikawa, M., Kojima, T., and Hori, K. Development of a Biocontained Toluene-Degrading Bacterium for Environmental Protection. Microbiol Spectr. Microbiol Spectr. 9, e0025921 (2021)

・Uchida, S., Kojima, T., and Sugino, T. Clinicopathological Features, Tumor Mutational Burden, and Tumour-Infiltrating Lymphocyte Interplay in ERBB2-Mutated Breast Cancer: In Silico Analysis. Pathol. Oncol. Res. 27, 633243 (2021)

・江崎剛史, 堀之内貴明, 夏目やよい, 野島陽水, 坂根巌, 松井秀俊, 抗菌薬の化学構造と大腸菌の耐性獲得に関する遺伝子発現の相関推定, CBI学会誌, 8(4),37 (2020)

・〇Tsuyoshi Esaki, Takaaki Horinouchi, Yayoi Natsume-Kitatani, Yosui Nojima, Iwao Sakane, Hidetoshi Matsui. Estimation of relationships between chemical substructures and gene expression antibiotic-resistance of bacteria: Adapting canonical correlation analysis for small sample data by gathered features using consensus clustering. CBI学会2020年大会, オンライン開催, 2020年10月30日 (口頭)

・Tsuyoshi Esaki, Takaaki Horinouchi, Yayoi Natsume-Kitatani, Yosui Nojima, Iwao Sakane, Hidetoshi Matsui. Estimation of relationships between chemical substructures and antibiotic resistance-related gene expression in bacteria: Adapting a canonical correlation analysis for small sample data of gathered features using consensus clustering. Chem-Bio Informatics Journal, 20, 58-61 (2020)

・名古屋大学大学院 生命農学研究科 分子生物工学研究室, 名城大学大学院 農学研究科 応用微生物学研究室, 石川県立大学 生物資源研 環境生物工学研究室:醸造微生物、麹菌のもつ食品機能:腸内細菌叢改善と大腸炎緩和作用. 名古屋大学予防早期医療創成センター第9回ワークショップ, 令和2年1月 名古屋

・蟹江慧、玉田正樹、池田友里圭、佐々木寛人、外川文雄、加藤竜司:細胞培養作業の数量的記述および理解のためのデータ解析. 2019年度生物工学若手研究者の集い(若手会)夏のセミナー, 令和元年7月 高島

・Ohtsuka, H., Kato, T., Sato, T., Shimasaki, T., Kojima, T., and Aiba, H. Leucine depletion extends the lifespans of leucine-auxotrophic fission yeast by inducing Ecl1 family genes via the transcription factor Fil1. Mol. Genet. Genomics. 294, 1499–1509 (2019)

産業技術総合研究所 人工知能研究センター

堀之内 貴明 問い合わせ先:(1)E-mail, (2)E-mail

Published by 部会:非線形バイオシステム on 08 9月 2020

♦座長:中村 史(産総研・バイオメディカル研究部門)

15:10~15:40

「AtaAを作る・AtaAで創るバイオシステム」

…石川 聖人(名古屋大学大学院工学研究科)

15:40~17:00 総合討論

<第三部:活動方針検討会>(非公開)

18:00~20:00

♦進行役:田丸 浩(三重大学大学院・研究部会長)

・今後と次年度研究部会の運営方針

・その他

♦関連記事:生物工学Webシンポジウム2020:(WS10)非線形バイオシステム研究の現状と展望(2020/9/3)

Published by 学会事務局 on 07 9月 2020

Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)のVol. 130, No. 3(2020年9月号)をScienceDirectで公開しました。

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

⇒詳しくはこちら

Published by 学会事務局 on 04 9月 2020

生物工学Webシンポジウム2020は、1000名を超えるお申し込みをいただき、盛会のうちに終了いたしました。

ご参加いただきました皆様、ご協力いただきました関係者の皆様に心よりお礼申し上げます。

第73回日本生物工学会大会は、2021年10月27日(水)~29日(金)に沖縄コンベンションセンターにて開催される予定です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

Published by 学会事務局 on 31 8月 2020

この度JSTでは、新型コロナウイルスをはじめとする新興感染症への対応に資する新技術シーズ創出に向け、医療分野に留まらない様々な分野の研究者の力を結集した異分野融合研究を推進するため、戦略的創造研究推進事業においてコロナ対策臨時特別プロジェクト(仮)※を立ち上げることとなりました。

※今年度はCRESTの1研究領域として先行的に実施し、令和3年度の予算化を構想しています。

公募に関する情報は下記webページで随時更新しておりますのでご覧ください。

https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html

募集内容

スケジュール(予定)

【注】以上のスケジュールは現時点での予定であり、予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

国立研究開発法人科学技術振興機構 戦略研究推進部[募集専用]

E-mail:

問合せは、必ず上記メールアドレスにお願い致します。

電話番号:03-3512-3530(受付時間:10:00~12:00/13:00~17:00)

※土曜日、日曜日、祝祭日を除く

[電話でご質問いただいた場合でも、電子メールでの対応をお願いすることがあります]

Published by 支部:西日本 on 31 8月 2020

日本生物工学会西日本支部大会2020(第5回講演会)を下記の要領で開催します。岡山理科大学にて開催予定ですが、新型コロナウイルスの感染拡大状況の変化によっては、WEB開催に切り替える可能性があることをお含みおきください。

11:30~12:30 支部役員会・評議員会

13:00~14:30 授賞式と受賞講演

13:00~

第1回西日本支部若手研究者賞 授賞式と受賞講演

……片岡 尚也(山口大学大学院創成科学研究科)

13:30~

第9回生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞講演

……堀尾 京平(広島大学大学院先端物質科学研究科)

14:00~

第52回生物工学奨励賞(江田賞)受賞講演

……伊藤 一成(岡山県工業技術センター)

14:30~15:00

特別講演「科学と文化・成功と幸福について」

…… 髙木 昌宏(日本生物工学会会長・北陸先端科学技術大学院大学)

15:10~17:30 一般講演(発表9分、質疑応答3分、交代時間2分)

※液晶プロジェクターを用いて行います。PC(Macの方は接続アダプターも含めて)は講演者ご自身でご持参ください。接続はVGA端子(D-Sub 15ピン)です。

18:00~19:30 意見交換会(学生食堂)

作成後の要旨は、受付メールアドレス宛()に添付ファイルで送信してください。

メールタイトルは「西日本支部大会(第5回講演会)(発信者名)」としてください。

Published by 支部:東日本 on 25 8月 2020

日本生物工学会東日本支部は2016(平成28)年度より、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した、若手の東日本支部所属本会会員に対して、『日本生物工学会東日本支部長賞』を授与しています。 2020年度は、8月24日(月)に開催された「生物工学フォーラム『情報解析が切り拓く創薬・生物工学研究の新展開」」にて受賞候補者の研究講演会が行われ、 以下の1名が選考されました。

高橋 将人 氏

♦関連記事:

Published by 支部:東日本 on 25 8月 2020

2020年度は、8月24日(月)に開催された「生物工学フォーラム『情報解析が切り拓く創薬・生物工学研究の新展開」」にて受賞候補者の研究講演会が行われ、 以下の1名が選考されました。 (2020/8/24)

高橋 将人(筑波大学)

受賞課題:振盪フラスコ培養中の気相環境の解析と利用

【関連記事】

Published by 学会事務局 on 24 8月 2020

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 22 8月 2020

生物工学会誌 第98巻 第8号

今井 泰彦

「おいしさ」というのは五感で感じる総合的な感覚とされ、さまざまな側面から科学的な研究が行われている。「おいしい」ものを食すると、なぜ幸福を感じるのだろうか。享受できるのは人類だけなのだろうか。日頃、漠然と疑問を感じていたが、先日、人類はどのようにして「おいしさ」を感じる能力を身に付けたか、という大変興味深い番組があったので、ぜひここでご紹介させていただきたい(NHKスペシャル「食の起源」)。