Published by 支部:関西 on 10 10月 2008

支部活動

Published by 支部:中部 on 10 10月 2008

会議 H20.8.29 H20年度第1回役員会(第60回大会会期中:東北学院大学) H21.3.29 H20年度第2回役員会(日本農芸化学会会期中)

事業

これまでの活動 ►中部支部Topへ

Adobe Reader( 無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

支部活動

Published by 支部:西日本 on 09 10月 2008

2005年度

H18.2

H17.12.19

研究者講演会「アレルギーの話」(広島大学)

H17.12.3

シンポジウム「環境とアレルギーをめぐるニューバイオテクノロジー」(広島国際会議場)(PDF)

H17.11.16

第1回支部評議員・役員会(筑波・文部科学省研究交流センター)

H17.11.4

研究者講演会「生物工学先端セミナー」(鳥取大学)

H17.10.15

市民講座「健康とバイオ」(鳥取大学工学部)

H17.9.12

研究者講演会「生物工学先端セミナー」(山口大学)

H17.8.1-3

市民講座「バイオ講習会」(島根大学)

H17.7.26

研究者講演会「生物工学先端セミナー」(広島大学)

H17.7.12

市民講座「高校生のための出前講座」(広島大学)

H17.6.17

第1回支部役員会(広島大学)

役員

支部長:西尾尚道,副支部長:小埜和久,庶務:柿薗俊英,会計:中島田 豊,企画:加藤純一・黒田章夫,編集:秋 庸裕

西日本支部のページに戻る

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

支部活動

Published by 支部:西日本 on 09 10月 2008

H20.3.7 シンポジウム『バイオマスからのバイオ燃料/有用物質の生産:バイオ技術によるバイオマス再資源化』 (PDF) (広島,ホテルチューリッヒ東方2001) H20 平成20年度学生賞受賞者決定

松永哲郎氏(鳥取大学大学院連合農学研究科博士課程1年) 仲行あゆみ氏(山口大学大学院農学研究科修士課程2年) 小島 基氏(鳥取大学大学院工学研究科博士前期課程2年) 竹下慎一氏(広島大学大学院先端物質科学研究科博士課程前期1年) 林田直樹氏(広島大学大学院先端物質科学研究科博士課程前期1年) 中川拓郎氏(広島大学大学院先端物質科学研究科博士課程前期2年) 福田靖久氏(岡山大学大学院自然科学研究科博士前期課程1年) 中田春香氏(岡山大学大学院自然科学研究科博士前期課程2年) H20.12.13 市民講演会「健やかに,美しく―ビタミンの大切さ―」(岡山大学) H20.11.27-29 第8回宇部国際バイオ分離シンポジウム「バイオ医薬品分離プロセスのイノベーション」(山口大学) H20.11.11 生物工学先端セミナー「バイオマスからの燃料、化学品の高効率生産を目指した統合バイオプロセスの開発」(鳥取大学) H20.8.27 第1回支部役員・評議員会(東北学院大学) H20.7.25 生物工学先端セミナー「脂質恒常性に関与するABC蛋白質の作用機構と制御機構」京都大学大学院農学研究科・植田和光教授(広島大学) H20.5.29 講演会「Anaerobic Energy Conservation from Amino Acids and Its Application to Biotechnology」Prof. Wolfgang Buckel, Universty of Marburg, Germany(岡山大学) H20.5.27 生物工学先端セミナー「術後癒着の発症機序と制御技術」 兵庫医科大学・中西憲司教授(広島大学) H20.4.26 薮田セミナー「環境微生物利用の新展開」(倉敷市芸文館) H20.4.5 第1回支部役員会(広島大学) H20.4~ 普及事業「パン酵母を利用した組換えDNA実験キット 」(山口大学,中四国域の高校ほか) 役員 支部長:小埜和久,副支部長:赤田倫治,庶務:秋 庸裕・柿薗俊英,会計:秋 庸裕,企画:加藤純一・黒田章夫,編集:滝口 昇

これまでの活動 ►西日本支部Topへ

支部活動

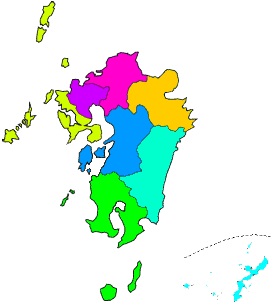

Published by 支部:九州 on 08 10月 2008

第13回日本生物工学会九州支部大会を鹿児島大学にて下記の要領で開催します。多数のご参加をお待ち申し上げます。なお、本支部大会プログラムは、こちらの PDF ファイル(40 KB) をご参照下さい。焼酎学講座シンポジウム も開催されますことをご案内いたします。

大会概要(PDF:8 KB) 支部大会プログラム(PDF: 40 KB) プログラムを一部修正しましたので差替えをお願いします。(修正後のファイル名:programs_rev1.pdf)

実行委員長 竹田 靖史

日 時 平成 18 年 12 月 9 日(土)9:30~18:30 場 所 鹿児島大学工学部(鹿児島市郡元1-21-40) 参加費 一般 2,000円,学生 1,000円(要旨集代を含む)

プログラム 一般講演 9:30~12:00/14:00~16:12 学生賞講演 9:30~11:46/14:00~14:34 支部役員会 12:00~13:00 特別講演 13:10~14:00 (A 会場)

ミキサー 17:00~18:30 場 所 鹿児島大学生協郡元南食堂エデュカ 参加費 無料

鹿児島大学農学部生物資源化学科

Tel: 099-285-8642, Fax: 099-285-3441

►九州支部Topへ

支部活動

Published by 支部:九州 on 08 10月 2008

第15回日本生物工学会九州支部大会を崇城大学にて下記の要領で開催します.多数のご参加をお待ち申し上げます.なお,本支部大会プログラムは,九州支部Webページに掲載します.

日時

平成20年12月6日(土)9:30~17:00(予定)

場所

崇城大学生物生命学部講義棟(熊本市池田4丁目22番1号)

講演募集

講演申込要領

講演申込み要領 基本的にE-mailで受け付けます.送信は申込み専用アドレスにお願いします.E-mailが使用できない場合のみ郵便またはFAXで受け付けます.なお,九州支部以外の会員からの申込みも歓迎します.講演題名

発表者:氏名(ふりがな),(所属略称),[連名の場合は講演者に○]

連絡先:郵便番号,住所,所属機関,氏名,電話番号,FAX番号,E-mailアドレス

学生賞希望の有無(下記参照)

申込み締切日

平成20年10月1日(水)必着

申込み先

E-mail: (申込み専用)

講演要旨の締切日

平成20年11月3日(月)必着

参加費

一般2,000円,学生1,000円(要旨集代を含む)

ミキサー

17:30~19:00(参加費無料)

問合せ先

崇城大学生物生命学部応用微生物工学科

⇒九州支部ホームページへ

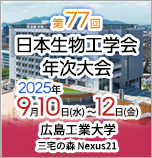

支部活動 ,新着情報

Published by サイト管理者 on 08 10月 2008

お問い合わせは、こちら まで

学会に関するお問い合わせ: E-mail

ホーム

Published by 支部:北日本 on 08 10月 2008

「腸内細菌」はヒトの健康に深く関わり、誰もがおなかの中に抱えている身近な存在です。この「腸内細菌」の中でも「プロバイオティクス」として知られる乳酸菌やビフィズス菌などの「善玉菌」の働きを平易に解説し、食生活の改善等を通じて、皆様の健康管理、生活習慣病の予防に役立つ情報を提供します。

講演内容に対する皆様からの質問を受け付けます。総合討論で回答いたしますので、ご希望の方は合せてご連絡下さい。なおご質問多数の場合はご希望に添えないことがございますので、あらかじめご了承下さい。

主催 :日本生物工学会北日本支部

日時 平成19年2月3日(土)13:30 – 16:35 場所 札幌市教育文化会館4F講堂 定員 150名 締め切り 平成19年1月22日(月)必着 申込み方法 郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、 問合せ先 〒060-8589札幌市北区北9条西9丁目

プログラム 13:30-13:35 はじめに(北海道大学大学院農学研究院 横田 篤 ) 13:35-14:00 「腸内細菌とじょうずに付き合うには」伊藤喜久治 ) 14:00-14:25 「ピロリ菌抑制作用に優れた乳酸菌」木村勝紀 ) 14:25-14:50 「プロバイオティクス研究から生まれた血圧を下げる発酵乳製品」早川和仁 ) 14:50-15:05 休憩 15:05-15:30 「乳酸菌が作る血圧降下ペプチド」高野俊明 ) 15:30-16:05 「アレルギーを鎮める乳酸菌」小西 豊 ) 16:10-16:30 総合討論 16:30-16:35 閉会の辞(東北大学大学院農学研究科 勝亦瞭一 )

⇒北日本支部Topへ

支部活動

Published by 支部:北日本 on 08 10月 2008

主催 :日本生物工学会北日本支部共催 :東北地域バイオインダストリー振興会議 (TOBIN)

日時

平成18年8月5日(土)13:30 〜 17:10

場所

仙台市シルバーセンター 第2研修室(仙台市青葉区花京院1-3-2; TEL 022-215-3191)

プログラム

13:30

開会の辞横田 篤 氏(北海道大学大学院農学研究科)

13:40

世界自然遺産“白神山地”の恵みー“白神こだま酵母”の特性と製パンへの利用高橋慶太郎 氏(秋田県総合食品研究所)

14:25

細菌由来の脱ハロゲン酵素の構造-機能相関と応用への展望 永田裕二 氏(東北大学大学院生命科学研究科)

15:10 – 15:30

休憩

15:30

過酸化水素耐性微生物の生産するカタラーゼの構造と機能湯本 勲 氏(産業技術総合研究所)

16:15

リン酸化タンパク質特異的プロリン異性化酵素

17:00

閉会の辞勝亦瞭一 氏(東北大学大学院農学研究科)

参加費

シンポジウム終了後17:30より懇親会を開催する予定です。

参加申し込み方法

1. 参加希望者氏名

を明記の上、下記「問い合わせ先」までお申し込み下さい。

問い合わせ先

TEL: 022-717-8915

⇒北日本支部Topへ

支部活動

Published by 支部:北日本 on 08 10月 2008

主催 :日本生物工学会,日本生物工学会北日本支部共催 :NPO北海道バイオ産業振興協会

10:00〜

開会の辞横田 篤 (北大)

10:10〜

「耐塩性酵母および乳酸菌を活用したシロサケ発酵調味料の開発」吉川 修司 (道立食加研)

10:50〜

「寒冷地に適したマロラクチック発酵乳酸菌株の検索」橋渡 携 (道立食加研)

11:30〜

「道産小麦を利用した乳酸菌発酵即席麺の開発」横田 篤 (北大)

12:20〜

昼食休憩

13:20〜

「地域独自のスターターを用いたオリジナルチーズの開発」葛西 大介 (道立十勝食加技セ)

14:10〜

「LAMP法を用いたエンテロトキシンA産生黄色ブドウ球菌判別試薬キットの開発」尾上 貞雄 (道立畜試)

15:00〜

休憩

15:20〜

「分子生物学的手法(FISH法)を応用した食品衛生細菌の迅速検査法」大坪 雅史 (道立工業技術セ)

16:10〜

「各種農産資源を用いたビール・発泡酒の醸造について」永島 俊夫 (東農大)

17:00〜

閉会の辞 日本生物工学会北日本支部副支部長勝亦 瞭一 (東北大)

懇親会: 申込み方法:

申込み締切日 :11月17日(予定)

連絡先:

〒060-8589 札幌市北区北9条西9丁目

または横田 篤 E-mail:

北日本支部のページはこちら

支部活動

Published by 支部:北日本 on 08 10月 2008

主催 :日本生物工学会北日本支部共催 :北海道大学グローバルCOEプログラム「触媒が先導する物質科学イノベーション」

日時

2008年12月3日(水)13:30~17:15

場所

北海道大学百年記念会館(札幌市北区北9条西5丁目)

プログラム

13:30~13:35

開会の辞田口 精一 (北海道大学大学院工学研究科)

13:35~14:15

人工塩基対システムの創製平尾 一郎 (理化学研究所,北海道大学大学院工学研究科)

14:15~14:55

ロドコッカス属放線菌を宿主としたもの作り田村 具博 (産総研ゲノムファクトリー)

14:55~15:35

バイオプラスチック生産のための微生物工場と植物工場松本謙一郎 (北海道大学大学院工学研究科)

15:35~15:50

休憩

15:50~16:30

組換え植物による有用物質生産システムの開発松村 健 (産総研ゲノムファクトリー)

16:30~17:10

食料生産と競合しない植物からのもの作り~草類バイオマスの利用~山田 敏彦 (北海道大学北方生物圏フィールド科学センター)

17:10~17:15

閉会の辞勝亦 瞭一 (東北大学大学院農学研究科)

参加費

懇親会

参加申込

氏名

所属

役職

会員・非会員・学生の別

懇親会参加希望の有無

を明記の上、下記問い合せ先までご連絡ください。

申込先・問合せ先

⇒北日本支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 学会事務局 on 08 10月 2008

いろいろなところで指摘されるように、諸外国と比べて我国の大学では、今まで(個人レベルでは別として、システムとして)教育が研究のうしろに置かれてきた感があります。それがようやくこの機に至って、我国全体で教育改革の気運が高まっており、そうした教育改革が、個人的な努力や教育論だけでなく、大学評価・学位授与機構、大学基準協会、そしてJABEEなど、いろいろな制度によって、システムとして形作られてきたことは大きな進展です。中でも、JABEEは、その教育プログラムの認定によって、修了生(卒業生)に、その時の社会の要求に答えることができる一定の学力レベルや考え方を身に付けられるような技術者教育を受ける権利を保証します。そしてそのことによって、我国における産業の発展に大きな貢献をすることができるという意味において、その存在意義には大きなものがあります。 学会としても、我が国の生物工学技術者教育に、いろいろな観点から貢献しなければなりませんが、幸い、日本生物工学会は、教育機関に所属する会員だけでなく、企業に所属している会員も多いので技術者教育の向上について、いずれのサイドからも意見を伺うことができます。ぜひ、JABEEについていろいろな御意見をお寄せ下さい。

また、今後、JABEE「生物工学分野」の発展を確固たるものにするためには、できるだけ多くの教育機関に審査を受けて頂くことが重要です。生物工学および関連分野の認定教育プログラムの数はいまだに一桁台であり、何とか二桁までに認定数を増やすことが生物工学会に課せられた課題です。是非、伝統校も含めた多くの大学が、JABEEの意義を理解していただき、教育システムの改善や教育改革につなげていただきたいと思います。

大中逸雄 JABEE副会長の言葉を借りれば、 「JABEE認定制度が単なる規制ではなく、21世紀における技術者あるいは工学教育の真の向上に役立つように発展しなければならない。」のです。このためには、JABEE、教育機関、専門学協会、産業界間の協力、特に教育機関と良質の教育を受ける権利を有する学生・父兄の意識改革が必要です。

⇒JABEE委員会トップへ

学会について

Published by 学会事務局 on 08 10月 2008

幹事学会として、日本生物工学会が今後のJABEE活動に果たす役割には大変大きいものがあります。JABEE審査における実際的な運営を取り仕切ることはもちろんですが、学会として、我が国の生物工学技術者教育の向上に理念や将来構想を含めて益々積極的に、また主導的にかかわっていかなければなりません。そのため、日本生物工学会JABEE委員会では、

生物工学分野の試行審査や本審査の実施

JABEE啓蒙活動

JABEE審査員の養成

生物工学会主催のJABEE審査員研修会の開催

他学会主催の審査員研修会への講師派遣

技術士ならびに技術士会との連携

大学院JABEEについての情報収集、学習会の開催

など、多面的な活動を展開しています。例えば啓蒙活動の一環としては、これまでに、生物工学会誌に、JABEEについての啓蒙記事を連載しました。また、2004年の日本生物工学会においてミニ講演会を、また、2005年は生物工学教育委員会との共催で「JABEEと生物工学教育、現状とその将来展望」と題するシンポジウムを開催致しました。審査員の養成については、それまで他学会に頼っていたものを、2003年の11月に初めて日本生物工学会の主催(JABEE、日本工学教育協会、化学工学会、農学会協賛)で、北九州市北九州国際会議場会議室において開催し、翌年の2004年にも、大阪大学中之島センターで、第2回目の審査員研修会を主催しました。また、JABEE本部委員会委員 (PDF)はJABEE本部のいろいろな委員会に出席して意見を述べたり情報を収集したりしています。

⇒JABEE委員会トップへ

学会について

Published by 学会事務局 on 08 10月 2008

– 鳥取大学の技術者教育プログラムが正式に認定される – 2004年度に受審した崇城大学工学部応用微生物工学科が、「応用微生物工学科」というプログラム名で、生物工学分野としては初めて正式に認定された技術者教育プログラムとなりました(2005年度夏の官報公示)。 2005年度には九州工業大学情報工学部生命情報工学科の「生命情報工学教育プログラム」と、徳島大学工学部の「生物工学科 昼間コース」の2つの技術者教育プログラムが正式に認可されました(2006年夏の官報公示)。さらに、2006年度には鳥取大学工学部の「生物応用工学科」が認定されました。[http://www.jabee.org/ (JABEEホームページ)]

生物工学および生物工学関連分野でこれまでに認定された技術者教育プログラム 高等教育機関名 認定プログラム名 認定年度 1)崇城大学生物生命学部 応用微生物工学科 2004 2)徳島大学工学部 生物工学科 昼間コース 2005 3)九州工業大学情報工学部生命情報工学科 生命情報工学教育プログラム 2005 4) 鳥取大学工学部生物応用工学科 生物応用工学科 2006

JABEEの規則(守秘義務)によって詳細は公開できませんが、続いて2006年度にも受審があり、現在認定の可否について審議中です。認定されれば、2007年度夏の官報に公示されます。今後、これらの教育機関に続くプログラムが続々と出てくることを切に願っています。これまでに認定されたプログラムは、他分野のものも含めて全てJABEEのホームページに公表されています。

⇒JABEE委員会トップへ

学会について

Published by 学会事務局 on 08 10月 2008

世界的なレベルでの相互承認という意味合いから、ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, USA)に分野の英文名を届け出る必要があり、これについても相当な議論を行いました。結論として、現在ABETに登録している「生物工学および生物工学関連分野」の英文名は、「Biochemical, Biological and Biophysical Engineering and related fields」です。「生物工学」の日本語訳としては、通常、「Biotechnology」という言葉が使われるにもかかわらず、どうしてこれを用いないかと思われる方もおられるかもしれません。しかし、これについては、JABEEやABETが定義する「工学」の概念が、英語では「Engineering」であり「Technology」ではないこと、また、「生物工学および生物工学関連分野」が、現在多様な分野を包含することから、Biochemical, Biological and Biophysical Engineeringという言葉を使うことに致しました。

Biochemical、Biological、Biophysicalという言葉をどうして上記のような順番にしたかについては、米国の関連分野の調査などから、少なくとも現在の時点で生物工学が扱っている内容は、Biochemical Engineeringという分野に最も近いこと、次いでBiological Engineering、Biophysical Engineeringの順番であることが理由です。しかし、「生物工学および生物工学関連分野」が、将来にわたってこのような英文名で充分表現できているかと言われれば、今後のこの分野の発展にもかかわってくる問題でもあり、予断を許さないところです。ABETに登録してある英文名については随時変更可能ですので、会員諸氏には、忌憚のない御意見を賜りたいところです。

⇒JABEE委員会トップへ

学会について

Published by 学会事務局 on 08 10月 2008

修了生が修得すべき知識・能力

応用数学に関する基礎知識、もしくは生物工学に係わる情報処理技術の応用に関する能力

本分野の主要領域(生物学、生物情報、生物化学、細胞工学、生体工学、生物化学工学、環境生物工学)のうちの二つ以上、あるいはそれらの複合した領域を修得することによって得られる知識、およびそれらを工学的視点に立って問題解決に応用できる力、すなわち

専門知識・技術

実験を計画・遂行し、得られたデータを正確に解析・考察し、かつ説明する能力

専門的な知識および技術を駆使して課題を探求し、組み立て、解決する能力

本分野に携わる技術者が経験する実務上の課題を理解し、適切に対応する能力と判断力

教員

技術士等の資格を有するか、または教育内容に関わる実務について教える能力を有する教員を含むこと。

この分野要件を決めるにあたってはいろいろな議論がありました。例えば、生物工学が関連している分野は、工学だけではなく、農学、水産学、生物資源科学などいろいろな学部にまたがっており、その中には、生物工学という名前が付いた分野(例えば水産生物工学)もかなりあるとの指摘から、そうした分野の教育プログラムが生物工学分野で受審することも想定して、分野要件はできる限り広い分野を包含できるように考慮しました。しかし、一方では、生物工学分野の特徴を持たせることが重要であるとの認識から、数学や応用数学など、工学に必須の学問分野を分野要件に含めました。

⇒JABEE委員会トップへ

学会について

Published by 学会事務局 on 08 10月 2008

JABEEの最近のホットな話題を2つばかり紹介します。

1.JABEE産業諮問評議会

JABEE産業諮問評議会では以下のような議論が活発化しています。技術者あるいは工学教育の真の向上、すなわち教育改善というJABEE本来の目的からは少し違う観点での産業界からの意見ですが、JABEEは、こうした意見も考慮して発展していくことが必要でしょう。

分野別産学連携プラットフォームの設置 学と産の役割の明確化 大学院外部認定への取組み 高度人材育成への取組み 産が教える人を出す、カリキュラムを作る、教材を開発する、インターンを受け入れる、出てきた学生は、差別した給与体系で採用するなどの例を増やすなど、産がもっと積極的な役割を果たしてもよいのではないか。 インセンティブへの要望 JABEEの認知度向上 採用の時にJABEEのプログラムを履修したかを聞く企業はないし、履歴書にも書かれていない。これでは会社に入ってJABEEの意味があったか評価できない。認知度向上のために、企業側でも積極的にできることがあるのではないか。 産学人材育成をプラスのスパイラルに

2.大学院JABEE始まる

現在26万人の学生を擁する大学院改革は急務であり、将来のあるべき姿を先取りした戦略的な改革が求められています。1991年および1993年の大綱化に伴って、大学や教育課程の新設、改組等の規制が緩和され、予算面の優遇処置もあって、大学院の重点化が一気に進み、大学院の量的拡大は達成されたものの、どのような知識や能力を身につけた学生が実際に育成されているのか、あいまいになる傾向にあり、産業界からも大学院教育の質的向上に対して強い要望が出されています。

また、「○○特論」といった科目名に代表されるように、恣意的に断片的な知識を与えるのではなく、世界水準を満たす体系的なコースワークの重要性も指摘されています。さらに、平成19年度の教育再生会議では、大学院改革の鍵として、「国際化」、「個性化」、「流動性」をあげています。このような背景を踏まえて大学院JABEEが検討され、建築分野を中心に、平成19年度に試行審査を実施して、認定基準の見直しを行い、いよいよ、平成20年度から本格審査がスタートします。なお、大学院では学習保障時間に関する基準がなくなっており、また建築分野を除き、分野別要件を設定しないことになりました。大学院の場合は、学部の場合に行っているような分野ごとの認定審査は行わずに、JABEE大学院委員会が審査員の決定から、審査までを行うことになっています。

⇒JABEE委員会トップへ

学会について

Published by 支部:九州 on 07 10月 2008

このページのTopへ

このページのTopへ

このページのTopへ

このページのTopへ

功労会員

石崎 文彬(九州大学名誉教授)

緒方 靖哉(九州大学名誉教授)

関口 順一(信州大学名誉教授)

古川 謙介(別府大学,九州大学名誉教授)

木田 建次(熊本大学名誉教授)

► 九州支部Topへ戻る

支部活動

Published by 学会事務局 on 06 10月 2008

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 06 10月 2008

科学研究費補助金 基盤研究B海外学術調査

循環型資源である乳酸の製造、またバイオプリザベーションやプロバイオティクスなどの分野において、より有用な(新規な)乳酸菌が求められている。遺伝子資源を海外に求める場合、生物多様性条約の観点から、共同研究が前提となる。そこで、東南アジア各国の研究者及び、それぞれの研究者が研究対象としている乳酸菌のデータベースを、現地調査を基に構築することによって、効率的な相互利用、共同研究が可能となるようにし、実用化を加速する。

日時

平成18年1月24日(火) 13:00~15:30

場所

千里ライフサイエンスセンター 6階603+604号室

プログラム

13:00~13:10 はじめに(阪大院・工 塩谷捨明)

問い合せ先

〒565-0871 吹田市山田丘2-1

戻る

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 06 10月 2008

乳酸菌工学研究部会

オーガナイザー :浅田雅宣 (森下仁丹・バイオファーマ研究所)、塩谷捨明 (阪大院・工・生命先端) 13:30 座長:塩谷捨明 (阪大)横田 篤 (北大院・農)

14:00 座長:園元謙二 (九大)矢嶋 信浩 (カゴメ(株)・総合研究所・プロバイオティクス研究部)

14:40 座長:園元謙二 (九大)浅田 雅宣 (森下仁丹(株)・バイオファーマ研究所)

15:30 座長:塩谷捨明 (阪大)「乳酸菌研究におけるDNAマイクロアレイ技術の利用」佐々木 隆 (明治乳業(株)・研究本部・食機能科学研究所)

16:10 座長:浅田 雅宣 (森下仁丹(株))左古 友行 (ヤクルト中央研究所)

16:50 座長:浅田 雅宣 (森下仁丹(株))篠田 直 (カルピス(株)基礎研究フロンティアラボ)

戻る

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 06 10月 2008

本年は以下の要領で開催しますので奮ってご参加下さい。なお、6月1日、2日には、同じく甲府で酵母合同シンポジウムが、北里大学薬学部(東京都港区白金)で腸内細菌学会が開催されます。

日時

2006年5月30日(火)13時~31日(水)12時

場所

KKR甲府ニュー芙蓉 (JR甲府駅下車1.5 km)

参加費

一般14,000円、学生10,000円 (1泊2食、要旨集を含む)

定員

70名

申込方法

①お名前、②性別、③ご所属、部署名(学生の方は学年もお知らせ下さい)④電話番号を明記の上、下記事務局宛てにE-mailにてお申し込み下さい。翌平日(土日祝日の場合はその後の最初の平日)までに確認メールを差し上げます。確認メールが届かない場合、参加登録ができていない可能性がありますので、再度お問い合わせ下さい。どちらか一日のみの参加(宿泊しない参加)も受け付けております(詳しくは下記にお問い合わせ下さい)。

締切

5月22日(月) 延長しました。

問い合せ先

〒565-0871 吹田市山田丘2-1

プログラム

5月30日

13:00~13:10 はじめに

13:10~13:50 ビフィズス菌に特異的なグリコシダーゼについて片山高嶺1 、山本憲二 2 (1 石川県立大、2 京大院・生命科学)

13:50~14:30 新ペプチド工学としてのランチビオティック工学園元 謙二1,2 、永尾 潤一1 、麻生 裕司1 、中山 二郎 1 (1 九大院・農、2 九大・バイオアーク)

14:30~15:10 分子生物学的手法を用いた糞便中ビフィズス菌、乳酸菌定量法の開発* 辻 浩和、松木隆広 (ヤクルト中研)

15:10~15:30 休息

15:30~16:10 FISH-フローサイトメトリーを用いた迅速菌叢解析法の確立吹谷 智 ,横田 篤 (北大院・農)

16:10~16:50 分子生物学的手法による糠床の菌叢解析* 中山二郎 1 、星子浩之 1 、安藤瑞起1 、田中英俊 1 、田中重光 1 、大上和敏 2 、酒井謙二 2 、園元謙二 1 (1 九大院農、2 大分大院工)

16:50~17:30 モンゴルの乳製品について緒方靖哉、寺本祐司 (崇城大・応微)

5月31日

9:00~9:40 プロピオン酸菌を用いた 1,4-dihydroxy-2-naphtoic acid の効率的生産古市圭介 (明治乳業(株))

9:40~10:05 バクテリオシンの抗菌剤への応用永利浩平 1 、竹花稔彦 2 、善藤威史 3 、中山二郎 3 、園元謙二 3,4 (1 オーム乳業㈱、2 ㈱アデカクリーンエイド、3 九大院・農、4 九大・バイオアーク)

10:05~10:25 休息

10:25~10:50 乳酸菌バクテリオシンに対する耐性機構の解明に向けた分子生物学解析及び相互作用解析島 純 、安藤 聡 、安 穎、田中ふみ子 (食総研)

10:50~11:15 サイレージ乳酸菌の機能開発 ~サイレージ乳酸菌の増殖に関わる因子の解明~土居克実 1 、八坂由希子 1 、大桃定洋 2 、緒方靖哉 3 (九大院・農1 、国際農林水産研2 、崇城大・生物生命3 )

11:15~11:40 酵母との共培養による乳酸菌のケフィラン生産性の向上片倉啓雄 、夛田志緒里 、塩谷捨明 (阪大院・工)

11:40~11:50 おわりに

戻る

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 06 10月 2008

乳酸菌工学研究部会では毎年,乳酸菌研究者が一同に会して,昼は各自の研究成果を発表し,夜は車座になって情報交換を行う講演会を企画しております.本年度は以下の要領で開催しますので奮ってご参加下さい.

主催 日本生物工学会乳酸菌工学研究部会

日時

2007年5月31日(木)13:50~6月1日(金)12:00

場所

ホテルシャトレーゼ ガトーキングダムサッポロhttp://www.gateauxkingdom.com/

会費

一般17,000円,学生12,000円(一泊宿泊費・懇親会費含む)

定員

70名

申込方法

下記事務局まで御連絡下さい.折り返し申込書をお送り致しますので,必要事項を御記入の上,再度事務局へ申込書を御返送下さい.

申し込み締め切り

5月15日(火)(延長しました)

お問い合せ先

日本生物工学会乳酸菌工学研究部会2007年度講演会事務局

プログラム(確定しました)

一日目(5月31日)

13:50~14:00 はじめに

14:00~14:40 我が国伝統発酵食品に棲む乳酸菌“植物性乳酸菌”の特性について岡田早苗 (東京農大・応生科)

14:45~15:25 食品機能性対応指標に基づく階層的バイオプロセス制御技術の開発* 園元謙二1,2 、中山二郎1 、善藤威史1 1 九大院・農、2 九大・バイオアーク)

15:30~16:10 Lactobacillus brevis KB290(ラブレ菌)の整腸作用並びに人工消化液耐性* 矢嶋信浩、鈴木重德、信田幸大、矢賀部隆史

16:10~16:25 休憩

16:25~16:50 サイレージ乳酸菌の機能開発 ~Lactobacillus属乳酸菌における硝酸還元性の検討* 緒方靖哉1 、渡辺誠人1 、岩井 覚1 、福田耕才1 、野村善幸1 、土居克実2 、大桃定洋3 1 崇城大・生物生命、2 九大院・農、3 アサマ化成)

16:55~17:35 好熱性/耐熱性バチルス属乳酸生産菌の多様性と利用性酒井謙二 (九大院・農)

17:40~18:10 新奇乳酸菌バクテリオシンの探索とその特性* 善藤威史1 、胡 智柏1 、米山史紀1 、中山二郎1 、園元謙二1,2 1 九大院・農、2 九大・バイオアーク)

18:30~20:30 懇親会

二日目(6月1日)

9:00~9:20 サワードウ乳酸菌の機能解析中村敏英、* 島 純 (食総研)

9:25~9:45 ランダム変異導入系構築に向けたビフィズス菌からのトランスポゾン様因子の同定と解析吹谷 智1 、杉山友彦2 、加納康正2 、横田 篤 1 (1 北大院・農、2 京都薬科大)

9:50~10:30 rRNAを標的とした定量的RT-PCR法によるヒト腸内菌叢の網羅的解析法の開発* 辻 浩和, 松田 一乗, 朝原 崇, 松本 一政, 松木 隆広, 野本 康二 (ヤクルト本社・中央研究所)

10:30~10:45 休憩

10:45~11:05 偏性嫌気性ビフィズス菌Bifidobacterium longumが示すCO2要求性について* 仁宮一章1 、松田和大1 、金谷 忠2 、片倉啓雄1 、浅田雅宣2 、塩谷捨明1 (1 阪大院・工、2 森下仁丹・バイオファーマ研)

11:10~11:30 ビフィズス菌のミルクオリゴ糖資化経路* 片山高嶺1 、和田 潤2 、山本憲二2 1 石川県立大、2 京大院・生命科学)

11:30~11:40 おわりに

戻る

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 06 10月 2008

乳酸菌・腸内細菌工学研究部会では毎年,関連の研究者が一同に会して,昼は各自の研究成果を発表し,夜は車座になって情報交換を行う講演会を企画しております.本年度は以下の要領で開催しますので奮ってご参加下さい.

主催 日本生物工学会乳酸菌・腸内細菌工学研究部会

日時

2008年6月6日(金)13:00 ~ 6月7日(土)12:00

会場

サントリー箕面トレーニングセンター

会費

一般14,000円,学生8,000円(一泊宿泊費・懇親会費含む)

定員

70名

申込方法

下記事務局まで御連絡下さい.折り返し申込書をお送り致しますので,必要事項を御記入の上,再度事務局へ申込書を御返送下さい.

申し込み締め切り

5月19日(月)(延長しました)

お問合せ先

日本生物工学会乳酸菌・腸内細菌工学研究部会2008年度講演会事務局hkd-ec@or.knt.co.jp 担当:小田・権平・山下

プログラム (確定しました)

一日目(6月6日)

13:00-13:10 はじめに横田 篤

13:10-13:15 ご挨拶安田 隆

13:20-13:40 Lactobacillus pentosus S-PT84株による免疫調節作用* 前川敏宏、出雲貴幸、北川義徳、柴田浩志、木曽良信 (サントリー(株)健康科学研究所)

13:45-14:30 腸内細菌ダイナミクス解析の工学的アプローチ* 中島田豊1 、渡邊健太郎2 、西尾尚道2 、道中敦子3 、藤井敏雄3 (1 東京農工大・共生、2 広島大院・先端・分子生命、3 キリンホールディングス・フロンティア技術研)

14:35-14:55 Lactococcus lactis IO-1株における遺伝子操作技術の開発とキシロース代謝改変の試み* 門多真理子1, 3 、園元謙二2 、吉川博文3 (1 武蔵野大・環境、2 九大院・農、3 農大・バイオ)

14:55-15:10 休憩

15:10-15:55 福山壷酢由来乳酸菌と酵母の相互作用* 古川壮一1 、吉田可奈子1 、能島菜積1 、河原井武人1 、荻原博和1 、山崎眞狩2 、森永康1 (1 日大・生物資源、2 日大院・総合科学)

16:00-16:20 乳酸菌・パン酵母複合発酵系によるパン生地の食品機能性強化* 安藤 聡、小松崎典子、中村敏英、島 純 (農研機構・食総研)

16:25-17:10 乳酸菌は酵母のマンナンを認識する片倉啓雄、佐野良介、橋本高志、仁宮一章、塩谷捨明 (阪大院・工)

18:00-20:00 懇親会

二日目(6月7日)

9:20-9:40 ヒトミルクオリゴ糖代謝に関わるビフィズス菌のシアリダーゼ* 清原正志、谷川加奈、山本憲二 (京大院・生命)

9:45-10:30 腸内乳酸菌の生き残り戦略:胆汁酸適応現象と細胞脂質組成の再編成* 横田 篤1 、松原裕樹1 、加藤慎二1 、森田直樹2 、佐々木泰子3 、扇谷 悟2 、吹谷 智1 1 北大院・農、2 産総研・ゲノムファクトリー、3 明治乳業・食機能科学研)

10:30-10:45 休憩

10:45-11:05 Lactococcusの制限・修飾プラスミドの除去が誘引するオリゴペプチドトランスポーターオペロンの消失* 小林美穂、野村将、木元広実、鈴木チセ (農研機構・畜草研)

11:10-11:30 高濃度ナイシン生産株の育種に向けた生合成経路のボトルネック解析* 仁宮 一章、野口智子、森脇久美子、Antari Daru Cahyani、片倉啓雄、塩谷捨明 (阪大院・工)

11:30-11:35 おわりに

戻る

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 06 10月 2008

目的

データベースの概要

本データベースは、研究者データと各研究者が保有する乳酸菌株のデータから構成されています。研究者データベースは各研究者の国籍、所属研究機関、研究テーマ、キーワード、研究業績等の項目からなっており、各項目からの検索も可能です。また、菌株データベース(400株以上が入力される予定)は各菌株の特性や分離源、分譲可能性等からなっており、各項目、研究者データベースと同様に検索ができます。また、両方のデータベースはリンクしておりますので、欲しい乳酸菌株を検索し、保有者に直接譲渡を申し込むことも可能です。

データベースの閲覧は無料ですが、会員登録が必要です。

研究者データベースの閲覧

菌株データベースの閲覧

お持ちの菌株データの登録、編集、削除

ご自身の研究者データの編集、削除

http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/ALABDB にアクセスして下さい。「Unresistrated User」のウインドウにE-mailアドレスを入力して「Resistrated URL retrieval」をクリックして下さい。

自動で登録用Webサイトのアドレスが(2)で指定したE-mailアドレスに届きます。

登録用Webサイトにアクセスし、氏名、所属、連絡先、などのプロフィールを入力し、今後のアクセスのためのパスワードを設定して下さい。赤字で表示された項目(Name, Organization, Department, Main research themes, Keywords)は必須入力項目です。 企業の方の場合、Departmentの項はresearch laboratory、Main research themesとKeywordsの項はLAB beverageやdairy productsなど、差し支えない範囲で結構です。

Updateをクリックして下さい。

自動でユーザー登録が行われます(しばらく時間がかかる場合があります)。

閲覧・菌株登録・登録情報の修正

http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/ALABDB にアクセスして下さい。「Login」をクリックして下さい。

User IDには登録したE-mailアドレスを、Pass wordには(3)で登録したパスワードを入力して下さい。

メニュー画面が現れます。

研究者データの閲覧 菌株データの閲覧 菌株登録 登録したプロフィールの修正

問い合わせ先

九州大学大学院農学研究院遺伝子資源工学部門

乳酸菌・腸内細菌工学研究部会のページへ戻る

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 06 10月 2008

日頃からJournal of Bioscience and Bioengineering (JBB)の発行にご支援くださいまして誠にありがとうございます。お陰様でJBBの2006年のIFは1.136と1を超え、さらに2007年は1.782と大幅な向上をはかることができました。2008年度8月13日には投稿から出版まで電子化されたElsevier Editorial Systemを導入いたしましたので今後は論文の早期公開及び引用文献データベースとの連動など新たな機能を提供させていただく予定です。

さて、昨年より学会の財政改善とJBBのさらなる発展を意図し、JBB出版形態につきまして協議を続けて参りましたが、5月30日開催の総会にて下記を諮り承認されましたのでご報告いたします。

従来の冊子体無料配布に代え、会員(正会員・学生会員)には電子ジャーナルへのアクセス権を付与する。 冊子体は希望者に有料配布する(年額5,000円)。 *但し、賛助・団体会員には従来通り冊子体を無料配布する.

つきましては、ご購読希望数をあらかじめ把握しておきたく存じます。ご希望される場合にはJBB有料購読申込書(DOC) にご必要事項を記入のうえ、学会事務局へお送りください。購読料は2009年度会費と共に12月に請求させていただきますので2008年12月31日(金)までにご納入ください。

問い合わせ先: 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1 大阪大学工学部内C3棟4F

新着情報

Published by 学会事務局 on 06 10月 2008

2008年8月12日よりJournal of Bioscience and Bioengineering (JBB)の論文投稿・査読システムが変わりました。旧システムでの新規投稿受付を終了し、すべての論文をElsevier Editorial System(EES) (http://ees.elsevier.com/jbiosc)にて受付けております。

新着情報

Published by 学会事務局 on 05 10月 2008

IT駆動型微生物工学研究部会では2006年度日本生物工学会大会でシンポジウム『IT駆動型微生物学の展開』を開催しました。このシンポジウムには120名以上の方が参加されました。

日時

2006年9月11日 日本生物工学会 第58回大会1日目 13:30 ~ 17:00

会場

大阪大学豊中キャンパス A会場

プログラム

13:30 1A-PM1 大腸菌染色体大規模加工と機能改良

14:05 1A-PM2 From the parts to the systems

14:40 1A-PM3 遺伝子発現情報解析による有機溶媒耐性遺伝子の探索

15:15 1A-PM4 代謝フラックス解析のアミノ酸発酵への応用

15:50 1A-PM5 Wetな研究者はITに何を期待する?1 , 進藤 秀彰 2 , 田代 幸寛 3 , 小林 元太 3 , 関口 達也 4 , 花井 泰三 2 , 岡本 正宏 1 ( 1 九大院・農, 九大・バイオアーク, 2 九大院・農, 3 佐大・有明プロ, 4 前橋工大・工)

16:25 総合討論 …………………………………………………岡本 正宏(九大院・農、九大・バイオアーク)

►IT駆動型微生物工学研究部会Topへ

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 05 10月 2008

IT駆動型微生物工学研究部会では2008年度日本生物工学会大会でシンポジウム『網羅情報に基づく細胞システムの理解とバイオ産業への展開-システムバイオロジーの現状と課題,そして今後-』を協賛しました。

プログラム

13:30 はじめに

座長:高木 睦(北大院・工)

13:35 2S1p01 システム生物学の現状と展望

14:15 2S1p02 レクチンアレイによる比較糖鎖プロファイリングとその応用展開

座長:幡多 徳彦(森下仁丹)

14:55 2S1p03 シグナル伝達系のネットワーク構造と細胞運命 ウェットとドライのクロストーク

15:35 2S1p04 マテリアルとバイオをインターフェイスするペプチドアプタマー1,2, 芝 清隆2 (1 理研・基幹研・分子情報生命科学特別研究ユニット, 2 癌研・蛋白創製)

座長:井藤 彰(九大院・工)

16:15 2S1p05 システムバイオロジ―時代の細胞解析技術

16:55 おわりに

►IT駆動型微生物工学研究部会Topへ

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 03 10月 2008

パーツ

Published by 学会事務局 on 03 10月 2008

パーツ

Published by 部会:ナノバイオテクノロジー on 03 10月 2008

第59回日本生物工学会大会第2日(9 月26日)

9:30 はじめに

9:35 2S1AM1 環境バイオセンシングのための新しいライフサーベイヤーの開発-アスベストや細菌検出を目指して

10:05 2S1AM2 ハロモナス細胞表層ディスプレイシステムを用いた高塩環境浄化に有用な金属結合ドメインの探索

10:35 2S1AM3 金属ナノ粒子の光捕捉を利用した分光計測とナノバイオセンシングへの応用

11:05 2S1AM4 高速・高解像度分離系超臨界流体クロマトグラフィーの可能性

…………………………………………………………………………………馬場 健史(阪大院・薬)

11:35 2S1AM5 化学反応プローブを用いた細胞内遺伝子検出

…………………………………………………………………………………阿部 洋(理化学研究所)

12:05 2S1AM6 超集積・高機能型一細胞チップを用いた細胞シグナル解析システムの開発

…………………………………………………山村 昌平(北陸先端大院・マテリアルサイエンス)

12:35 おわりに

戻る

|システムバイオテクノロジー研究部会 | メタルバイオテクノロジー研究部会 | 第2種 IT駆動型微生物学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | バイオマスリファイナリー研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | スローフード微生物工学研究部会 |脂質工学研究部 会 | セル&ティッシュエンジニアリング研究部会 | コンビナトリアル・バイオ工学研究部会 | 乳酸菌・腸内細菌工学研究部会 | 光合成微生物研究部会 |

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 02 10月 2008

個人情報について

Published by 学会事務局 on 02 10月 2008

特集「希少糖研究への挑戦と期待」

特集によせて…何森 健…( 427 )

希少糖生産の新たな展開…森本 兼司…( 428 )

希少糖分子の立体構造と安定性…深田 和宏・石井 知彦…( 431 )

希少糖D-プシコースの食品への利用…早川 茂…( 434 )

希少糖の医薬品への応用可能性…徳田 雅明・山口 文徳・松尾 達博・木村 正司・ 大森 浩二・村尾 孝児・坂野 俊文・隋 麗…( 437 )

希少糖の植物分野への利用…秋光 和也…( 440 )

バイオミディア

生命活動を制御するRNAのスイッチ…山内 隆寛…( 443 )

メタンの消滅 (Sink) と微生物…稲富 健一…( 444 )

高電圧?バイオで?…大嶋 孝之…( 445 )

巧妙なり!タンパク質へのS-S結合導入システム…大津 厳生…( 446 )

伝統的発酵食品研究の旨み…石井 正治…( 447 )

新興感染症の発生パターン…相阪 和夫…( 448 )

キャリアパス「生物工学研究者の進む道」

なぜ私が応用菌学 (微生物学) の道に入ったか?…冨田 房男…( 449 )

自分の研究を長時間興味尽きさせずに語れるか…石井 茂孝…( 451 )

研究にはコミュニケーションが大事―「酵母マフィア」への道―…北本 宏子…( 452 )

企業とアカデミック研究機関における研究の相違点―創薬リード化合物探索研究を例に―…新家 一男…( 453 )

大学発!美味しいバイオ

北海道大学認定商品 ―幻のハム― 札幌農学校「永遠(とこしえ)の幸(さち)」…三本木 毅…( 455 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 456 )

Branch Spirit

関西支部:関西支部の研究拠点~公的研究機関紹介 (5)

大阪府立産業技術総合研究所…増井 昭彦…( 458 )

Germination

温故知新 今,世界の農業がおもしろい!…田中 徹…( 459 )

H20年度若手会in名古屋 夏のセミナー報告…加藤 竜司…( 460 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 461 )

バイオインフォメーション…( 462 )

支部だより…( 464 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 02 10月 2008

関連リンク

Published by 学会事務局 on 02 10月 2008

関連リンク

Published by 学会事務局 on 01 10月 2008

日本生物工学会は、特定分野の研究集会に対して研究部会制度を設置し、運営費の一部を補助しています。

2010年度(H22)から、第1種研究部会、第2種研究部会 および若手研究会 に対して理事会審議決定の補助金を付与するとともに、研究部会を学会運営の重要な柱と位置づけています。

研究部会設置ご希望の方は、研究部会規程 (2010.01.29改訂)に従って、

活動報告については、年次大会以外の各種の機会に速やかにご報告いただき、

⇒年次大会のシンポジウム開催に関する中期的方針

会員サービス

Published by 学会事務局 on 01 10月 2008

►その他の出版物Topへ

その他の出版物

Published by 学会事務局 on 01 10月 2008

目次 「日本生物工学会80年史」B5判 172頁

第1章 学会創立の前史 第2章 大阪醸造学会の40年 第3章 日本醗酵工学会の30年 第4章 日本生物工学会の10年 第5章 支部の設置と活動 第6章 創立80周年記念事業 第7章 将来への展望 附録1. 80年のあゆみ―年表― 2. 学会構成の変遷および会費の推移 3. 歴代会長,顧問および名誉会員 4. 受賞者名簿 5. 学会誌内容の変遷 6. 年次大会 7. 主催会合ほか

►その他の出版物Topへ

その他の出版物

Published by 学会事務局 on 01 10月 2008

価格: 定価 2,200円(税込)/冊

・購入者氏名

・購入冊数

・発送先ご住所

・支払方法(クレジットカード払いまたは銀行振込のどちらかをご指定下さい)

※銀行振込の場合は送金手数料のご負担をお願い申し上げます。

お申込みは事務局まで

本書の活用法の具体例: 学生諸君には、論文、レポートを作成する時に引用すべき豊富な資料が盛り込まれている。 バイオテクノロジーの今日の隆盛は、一朝一夕にでき上がったものではない。先人達の苦難の歴史を辿り、学び、感銘を受けることも多い。私たちがもし100年前、50年前に研究を行っていたら、どう進めたであろうと想像することも楽しいかもしれない。 高等学校、大学、大学院等で教鞭をとられている先生方には講義資料に欠かせない多くの内容が含まれている。 先生方は勿論のこと、企業経営者、開発担当者、研究者の皆さまも講演、原稿執筆の序論、緒言に必要な情報が満載されている。 話をしたり文章を書くときに、「昔ありました」「古い話です」などの表現は聴衆、読者に感銘を与えない。西暦何年、昭和何年と数字を上げることは重要であり、年表は貴重な情報を提供する。 目次 序 吉田敏臣

第1章 微生物の分類と育種 大嶋泰治、関 達治、原島 俊、金子嘉信、川崎・中川浩子

第2章 菌株保存法 高野光男

第3章 発酵生産・培養工学 谷 吉樹、田中秀夫、塩谷捨明、小林 猛、菅 健一

第4章 醸造工学 石川雄章、佐藤和夫

第5章 酵素工学 土佐哲也

第6章 食品工学 芝崎 勲

第7章 環境工学 藤田正憲

第8章 21世紀へ向けて―多様な微生物資源と遺伝子資源を求めて― 加藤暢夫、今中忠行

あとがき 新名淳彦

詳しい目次はこちら

►その他の出版物Topへ

その他の出版物

Published by 学会事務局 on 01 10月 2008

目次

序… i

第1章 微生物の分類と育種

第1節 はじめに… 1

第2節 微生物分類学の発展… 1

第3節 微生物育種… 4

第4節 展望… 9

第2章 菌株保存法

第1節 はじめに… 12

第2節 微生物株保存機関とカルチャーコレクション… 12

第3節 微生物株保存研究の展開… 13

第4節 微生物の保存技術… 14

第5節 保存法の評価と問題点… 15

第6節 展望… 16

第3章 発酵生産·培養工学

第1節 発酵生産·代謝制御

Ⅰ はじめに… 17

Ⅱ 発酵代謝生産物… 17

Ⅲ 生産方法… 21

Ⅳ 発酵原料… 22

Ⅴ 展望… 23

第2節 発酵槽·培養装置

Ⅰ はじめに… 24

Ⅱ フラスコ培養装置… 24

Ⅲ 発酵槽·培養装置… 26

Ⅳ スケールアップ… 29

Ⅴ 展望… 31

第3節 モデル化と最適化

Ⅰ はじめに… 33

Ⅱ 数式モデルの役割とその分類… 33

Ⅲ シミュレーションおよび運転管理用プロセスモデル… 38

Ⅳ 物理モデルに基づく最適化… 38

Ⅴ 比速度に基づく最適化… 39

Ⅵ 知識工学的手法に基づく最適化の実現… 41

Ⅶ 展望… 42

第4節 計測と制御

Ⅰ はじめに… 43

Ⅱ バイオプロセスにおける計測… 43

Ⅲ オフライン計測とオンライン計測… 45

Ⅳ カビなどのペレットや不定胚の形態計測… 46

Ⅴ PID 制御… 47

Ⅵ ファジィ制御… 48

Ⅶ 展望… 48

第5節 分離精製

Ⅰ はじめに… 50

Ⅱ ろ過… 50

Ⅲ 遠心分離… 52

Ⅳ 蒸留… 52

Ⅴ 抽出… 53

Ⅵ クロマトグラフィー… 54

Ⅶ その他… 55

Ⅷ 展望… 56

第4章 醸造工学

第1節 はじめに… 58

第2節 清酒醸造… 58

第3節 焼酎… 66

第4節 ビール… 68

第5節 展望… 69

第5章 酵素工学

第1節 はじめに… 70

第2節 酵素の固定化… 71

第3節 微生物の固定化… 73

第4節 増殖微生物の固定化… 73

第5節 動物·植物細胞,細胞内小器官の固定化… 74

第6節 補酵素の固定化… 74

第7節 固定化生体触媒の利用… 75

第8節 有機培養中での酵素反応… 78

第9節 国際会議と研究会… 79

第10節 展望… 80

第6章 食品工学

第1節 はじめに… 82

第2節 容器詰加熱食品製造の変遷… 82

第3節 低温処理技術の開発と冷凍食品の普及… 87

第4節 乾燥,濃縮食品からインスタント食品へ… 88

第5節 わが国における防腐剤利用の消長… 91

第6節 展望… 93

第7章 環境工学

第1節 はじめに… 94

第2節 環境工学における生物の役割… 95

第3節 汚水の生物処理… 96

第4節 生物による環境評価と計測… 98

第5節 バイオレメディエーション… 99

第6節 汚染空気の生物浄化…101

第7節 生物資源化…101

第8節 展望…101

第8章 21世紀へ向けて ―多様な微生物資源と遺伝子資源を求めて―

第1節 はじめに…103

第2節 バイオテクノロジーの重要性…103

第3節 地球のカレンダーと生物進化の系統図…104

第4節 極限環境微生物とは…104

第5節 地下の微生物…105

第6節 21世紀への展望…105

補追 10年間の英文誌論文カテゴリーの推移…106

あとがき…108

表…109

索引…113

►戻る

その他の出版物

Published by 学会事務局 on 29 9月 2008

日本生物工学会は、生物工学アジア若手賞(Young Asian Biotechnologist Prize)を設け、21世紀の人類社会の発展と地球環境の保全に必須である生物工学(バイオテクノロジー)の分野で顕著な研究業績をあげたアジアの若手研究者に授与しています。⇒推薦要領はこちら

受賞年 受賞者 所属(受賞当時) 受賞課題 / JBB掲載Review 第21回 Jianqiao WangProfile Guangzhou Univ. Studies on the biodegradation of xenobiotics (recalcitrant environmental pollutants and lignin) by white-rot fungi 第20回 Pau-Loke ShowProfile Univ. of Nottingham Malaysia Recovery of valuable bioactive compounds from renewable resources towards a sustainable circular bioeconomy: A solution to global issues Chun-Yen ChenProfile National Cheng Kung Univ. Engineering strategies for enhancing microalgae lipid production using effluents of coke-making wastewater 第19回 Jonghoon ChoiProfile Chung-Ang Univ. Nanoscale liposomes encapsulating oxygen saturated buffers for the reverse of hypoxia and drug deliveryPhysiological significance of elevated levels of lactate by exercise training in the brain and body 第18回 Rodney Honrada PerezProfile Univ. of the Philippines Los Baños Multiple bacteriocin production and the novel circular bacteriocin of newly isolated lactic acid bacteriaMultiple bacteriocin production in lactic acid bacteria 第17回 Chong ZhangProfile Tsinghua Univ. High-throughput genotype-phenotype association study to accelerate understanding of microbes and designing of MCFsGenome-wide genotype-phenotype associations in microbes 第16回 Li TanProfile Chengdu Institute of Biology, CAS Recycling of municipal solid waste via ethanol and/or methane fermentationPotential for reduced water consumption in biorefining of lignocellulosic biomass to bioethanol and biogas 第15回 Verawat ChampredaProfile BIOTEC Exploration of lignocellulose degrading enzymes from hidden bioresource for biorefinery and green industriesDesigning cellulolytic enzyme systems for biorefinery: From nature to application 第14回 John Chi-Wei LanProfile Yuan Ze Univ. (Taiwan) Aerobic utilization of crude glycerol by recombinant Escherichia coli for simultaneous production of poly 3-hydroxybutyrate and bioethanolDevelopment of polyhydroxyalkanoates production from waste feedstocks and applications Tau Chuan LingProfile Univ. of Malaya (Malaysia) Recovery of biotechnological products using aqueous two phase systemsRecovery of biotechnological products using aqueous two phase systems 第13回 Choowong AuesukareeProfile Mahidol Univ. (Thailand) Molecular mechanisms underlying yeast adaptive responses to environmental stresses and pollutantsMolecular mechanisms of the yeast adaptive response and tolerance to stresses encountered during ethanol fermentation 第12回 Xinqing ZhaoProfile Shanghai Jiao Tong Univ. Towards efficient bio-based production: new aspect of zinc for improved stress tolerance and low cost cell harvest by controlled cell flocculationDevelopment of stress tolerant Saccharomyces cerevisiae strains by metabolic engineering: New aspects from cell flocculation and zinc supplementation 第11回 Ki Jun JeongProfile KAIST Antibody engineering and production in bacterial hostsChallenges to production of antibodies in bacteria and yeast 第10回 Yue-Qin TangProfile Sichuan Univ. Microbial communities responsible for methane fermentationDynamics of the microbial community during continuous methane fermentation in continuously stirred tank reactors 第9回 Jingchun TangProfile Nankai Univ. Reaction evaluation and new process design in composting of biological wastesCharacteristics of biochar and its application in remediation of contaminated soil 第8回 Nguyen Nhu SangProfile Vietnam Natl.Univ. Effects of intermittent and continuous aeration on accelerative stabilization and microbial population dynamics in landfill bioreactorsMicroorganisms in landfill bioreactors for accelerated stabilization of solid wastes 第7回 Yu-Hong Wei Profile Yuan Ze Univ. Development of a natural anti-tumor drug by microorganismsDevelopment of natural anti-tumor drugs by microorganisms 第6回 Suchada ChanprateepProfile Chulalongkorn Univ. Biochemical engineering approaches toward bioprocess development for biodegradable polyhydroxyalkanoates productionCurrent trends in biodegradable polyhydroxyalkanoates 第5回 Dong-Myung KimProfile Chungnam Natl. Univ. Development of highly productive and economical cell-free protein synthesis systemsMethods for energizing cell-free protein synthesis 第4回 Ping Xu Shandong Univ. The development and potential on microbial degradation of sulfur, nitrogen and oxygen heterocyclesBiotechnological routes to pyruvate production 第3回 Jitladda Sakdapipanich Mahidol Univ. More Value Materials from Natural Rubber Based on Structural characterization studiesStructural characterization of natural rubber based on recent evidence from selective enzymatic treatments 第2回 Wen-Tso Liu Natl. Univ. of Singapore Environmental biotechnology-on-a-chipNanoparticles and their biological and environmental applications 第1回 Amulya K. Panda Natl. Inst. Immunol. High throughput recovery of recombinant protein from inclusion bodies of Escherichia coli Solubilization and refolding of bacterial inclusion body proteins 創立80周年 Jian-Jiang Zhong East China Univ. of Sci. and Technol. Manipulation of inducing signals and cell physiology and innovation of bioreactors and bioprocesses for efficient production of valuable secondary metabolites in cell culturePlant cell culture for production of paclitaxel and other taxanes Suraini bt. Abd. Aziz Univ. Putra Malaysia Biological hydrolysis of gelatinized sago starch using a recombinant yeastSago starch and its utilisation

►学会賞Topへ

学会賞

Published by 学会事務局 on 28 9月 2008

学会賞

Published by 学会事務局 on 28 9月 2008

学会賞

Published by 学会事務局 on 28 9月 2008

学会賞

Published by 学会事務局 on 28 9月 2008

日本生物工学会は、醸造(清酒など)に関する学理および技術の進歩 、発展、拡張に寄与した本会会員に対し、生物工学奨励賞(江田賞)を授与しています。受賞候補者は、その業績が主として本会学会誌に発表されたものを対象としています。⇒推薦要領はこちら

受賞者一覧 ►このページのTopへ

►学会賞のTopページ

※PDFファイルをご利用いただくためにはAcrobat Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

学会賞

Published by 学会事務局 on 28 9月 2008

日本生物工学会は生物工学に関する学術、技術の研究に顕著な功績のあった本会会員に対し、生物工学功績賞を授与しております。

受賞者一覧

►学会賞Topへ

※PDFファイルをご利用いただくためにはAcrobat Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちら から。

学会賞

Published by 学会事務局 on 28 9月 2008

学会賞

Published by 学会事務局 on 27 9月 2008

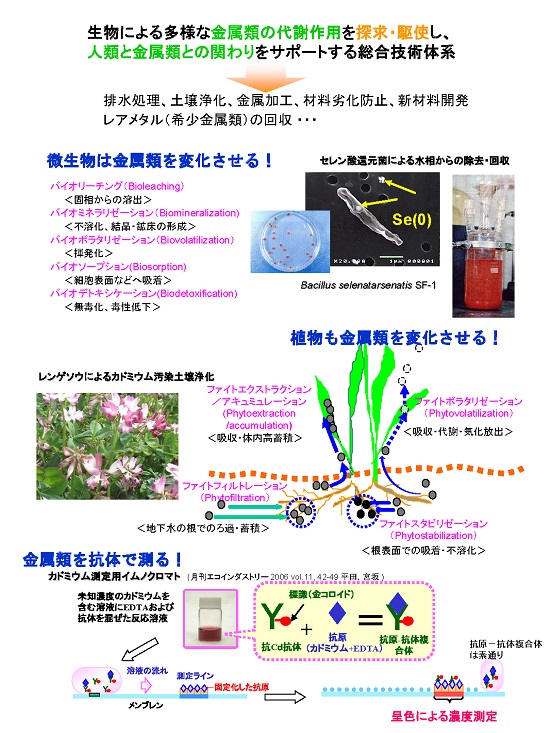

平成20年8月29日に仙台の東北学院大学で開催された日本生物工学会大会でメタルバイオテクノロジー研究部会はシンポジウムを共催しました。

2008年8月29日(金) S3会場 午前の部(9:00~ 12:05) プログラム (* シンポジストのお名前のリンクから研究内容についてより詳しくご覧いただけます。) 座長:山下 光雄 (芝浦工大・工)1 , 堀内 澄夫1 , 渡辺 泰一郎1 , 米村 惣太郎1 , 伴 武彦2 , 森 一博3 1 清水建設・技研, 2 ポリテック・エイディディ, 3 山梨大院・医工総合)座長:池 道彦 (阪大院・工)

戻る

|システムバイオテクノロジー研究部会 | メタルバイオテクノロジー研究部会 | 第2種 IT駆動型微生物学研究部会 | メタボロミクス研究部会 | バイオマスリファイナリー研究部会 | ナノバイオテクノロジー研究部会 | スローフード微生物工学研究部会 |脂質工学研究部 会 | セル&ティッシュエンジニアリング研究部会 | コンビナトリアル・バイオ工学研究部会 | 乳酸菌・腸内細菌工学研究部会 | 光合成微生物研究部会 |

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 27 9月 2008

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 27 9月 2008

生物工学会でシンポジウム「ゲノム情報を利用して醸造微生物の特性を探る」を協賛しました。(2007.9.25)

プログラム

大会第1日目 2007年9月25日1 , 玉野 孝一2 , 織田 健1 , 小林 亜紀子1 , 北川 治恵1 , 石井 智子2 ,3 , 阿部 敬悦3 , 町田 雅之2 , 大箸 信一1 (1 金沢工業大学・ゲノム研, 2 産総研, 3 東北大・未来研)1 , 金井 圭子1 , 中川 晶子1 , 橋本 香1 , 生嶋 茂仁1 ,2 , Hanneke WITSENBOER3 (1 キリンビールフロンティア研, 2 (独)農業生物資源研究所, 3 Keygene N. V.)

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 27 9月 2008

古林万木夫氏が生物工学奨励賞(江田賞)を受賞しました(2007.9.25)

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 27 9月 2008

部会長が代わりました(H19.9.25)

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 27 9月 2008

-醸造とスローフード微生物-

日時:平成20年2月19日(火)14:00~17:15

►スフォーフード微生物研究部会のページに戻る

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 26 9月 2008

スローフード微生物工学研究部会では、発酵食品の機能性データベースを作成中です。これらのデータベースをさらに充実したものにするために、皆様からの新たな情報をお寄せいただきたいと思います。お気づきの点、新情報をお寄せください。スローフード共生発酵工学研究部会 のサイトをご覧ください。

【日本酒 機能性データベース】 Nihonshu_2011.xls

【醤油 機能性データベース】 Shoyu_2011.xls

【味噌、納豆 機能性データベース】 Miso2011.xls , Natto 080111.xls

【食酢 機能性データベース】 su_2010.xls

【焼酎 機能性データベース】 shochu20111103.xls

【梅酒 機能性データベース】 Umeshu.xls

►スローフード微生物工学研究部会Topへ

⇒スローフード共生発酵工学研究部会Topへ

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 26 9月 2008

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 26 9月 2008

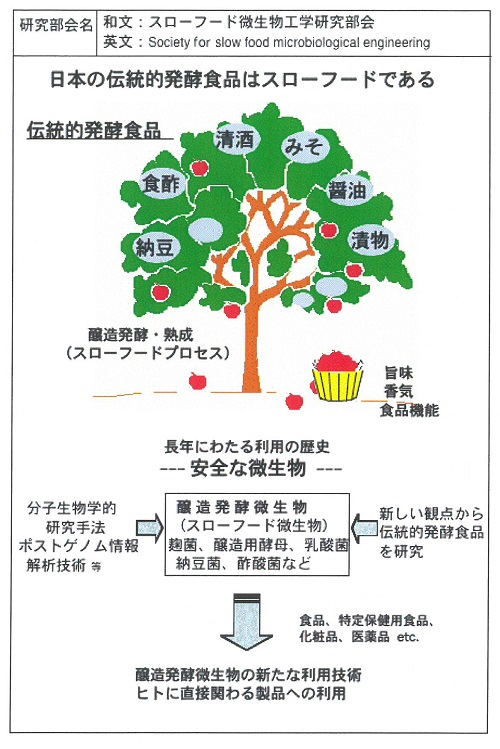

近年、伝統的食品を再評価したスローフード運動が展開されています。日本のスローフードを代表し、食品機能的にも優れた伝統的発酵食品を生み出すスローフード微生物の研究は長い歴史をもっていますが、ゲノム科学の進展により、醸造や発酵に関わるスローフード微生物の機能が分子生物学的手法で解明できる時代を迎えています。本研究部会は、スローフード微生物を分子生物学的手法で研究している研究者で構成されています。研究情報の交換を行うことにより、スローフード微生物研究を新たな切り口から見直し、産業の創出、健康維持・病気の治療など分野での貢献を視野に入れた技術開発の展望を提示することを目的として活動を続けています。⇒研究概要図

興味ある方はぜひ部会員としての登録をお願いします。

構成員 代表 秦 洋二(月桂冠(株)) 委員 秋田 修(実践女子大学) 石井 正治(東京大学農学生命科学研究科) 相木 豊(東京農業大学醸造科学科) 北垣 浩志(佐賀大学) 北本 勝ひこ(東京大学農学生命科学研究科) 木村 啓太郎(( 独)食品総合研究所) 古林 万木夫(ヒガシマル醤油(株) ) 五味 勝也(東北大学農学研究科) 下飯 仁(岩手県立大学) 中島 春紫(明治大学農学部) 橋爪 克己(秋田県立大学)

リンク

⇒過去の研究部会一覧はこちら

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 24 9月 2008

生物工学会誌では下記のような原稿を募集しております。皆様からのご投稿をお待ちしております。

投稿論文 生物工学領域の学術論文詳しくはこちら 巻頭言「随縁随意」 生物工学というキーワードを主幹に、思いのままをお書きいただき、また若い研究者への提言やエールをお寄せ下さい。巻頭言1500字程度。 特集 刷り上がり16~20頁程度。4~5名の執筆者で構成。特集をご提案いただく場合は、タイトル、責任編集者名、テーマの趣旨、セールスポイント(400字程度)、予定執筆者名を付記して事務局にご連絡ください。 バイオミディア 刷り上り1頁(約2000字)。原則として1名の執筆者。生物工学に関連する最近の話題、または将来有用であろうと思われるトピックスを、焦点を絞り平易な解説を加えて紹介する。文献は5つ程度。図挿入可。 プロジェクト・バイオ 見開きで2ページ(4000字程度)。新規技術・バイオ関連新製品(器具、試薬、キット、食品など)について、その学術的解説(開発の裏ドラマも)を加えて紹介する。広告(有料)も歓迎。 大学発!美味しいバイオ バイオ関連技術で実現した、大学発の“美味しい(食べ物に限らず)”商品開発ストーリーを紹介。見開き2ページ(4000字)程度。 生物材料インデックス 生物工学分野で用いられる生物材料の歴史的な背景、特長=利点、面白い点(研究の魅力)、難しさ、今後への期待を写真つきでまとめていただく。生物材料への愛(と実利)を語るシリーズ。 その他 バイオ系のキャリアデザイン、談話室、解説、スピーカーズ・コーナー、はじめまして、Germinationなど。

いずれも採否、掲載時期の決定は編集委員会にご一任ください。

投稿原稿の送付方法 投稿論文につきましては 投稿規程・投稿要領 をご一読の上、 投稿前チェックリスト(投稿同意書) と共に和文誌原稿受付係宛()に送付してください。

►生物工学会誌Topへ

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 24 9月 2008

巻頭言 総合論文生物化学工学の新しい研究領域の開拓…小林 猛…( 2 ) バイオミディア 2001タンパク質の細胞内集配システム:小胞輸送の特異性を求める SNARE タンパク質…大西 康夫…( 12 ) 鼻を助ける「におい識別装置」…喜多 純一…( 13 ) 金属の大移動:21世紀,第二の鉱山との戦い…立田 真文…( 14 ) バイオフィルターによる脱臭システム…岡本 賢治…( 15 ) ゲノムサイエンスを支える pH 指示薬…市瀬 浩志…( 16 ) BRANCH SPIRIT GERMINATION(若手のページ)生物化学工学若手研究者の会について想うこと…今中 忠行…( 19 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 21 ) テクノロジーサロンBoom 法と磁性体粒子を利用したハイスループット核酸精製 …池田 勝徳・鈴木 正宏・西矢 芳昭…( 22 ) 会報……( 24 ) バイオインフォメーション……( 28 ) 学会事務局より……( 30 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 24 9月 2008

総合論文酵母における酢酸エステル生成制御機構の解明 …善本 裕之・藤原 大介・坊垣 隆之・長澤 直・藤井 敏雄…( 33 ) バイオミディア 2001Is your cell really safe? (携帯電話は安全か?)…高木 昌宏…( 41 ) バイオリアクターでセルロースを生産する?…天野 良彦…( 42 ) アラニンラセマーゼの触媒機構…渡邉 彰…( 43 ) 環境中の微生物の多様性を数値化する…鈴木 市郎…( 44 ) 実用的な清酒酵母は交雑育種で…黒瀬 直孝…( 45 ) BRANCH SPIRIT西日本支部…疋田 正喜・阿賀 創・飛松 孝正…( 46 ) GERMINATION(若手のページ)平成12年度夏のセミナー報告…跡見 晴幸…( 48 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 49 ) 諸規定……( 50 ) バイオインフォメーション……( 63 ) 学会事務局より……( 66 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 24 9月 2008

総合論文微生物由来のジケトピペラジン環化合物代謝酵素による生理活性物質生産…神崎 浩…( 71 ) バイオミディア 2001バクテリオファージを利用した特定細菌の迅速検出技術…野上 尊子…( 78 ) 酵母を使った生理活性物質の新規スクリーニング法 …平田 大・下向 敦範・水沼 正樹・宮川 都吉…( 79 ) フリーズ! -酵母反応中間体のトラップ-…日び 隆雄…( 80 ) 大砲型の外膜タンパク質 TolC…京野 潔…( 81 ) 僧坊酒を科学する…松澤 一幸…( 82 ) BRANCH SPIRIT GERMINATION(若手のページ)第 5 回電子討論会「面白いバイオ実験」…片倉 啓雄…( 85 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 87 ) テクノロジーサロン新規リアルタイム PCR 装置「Smart Cycler」を用いた核酸の定量…奥井 利豪…( 88 ) バイオインフォメーション……( 90 ) 学会事務局より……( 92 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 24 9月 2008

総合論文人工細胞壁を装着したプロトプラストによる有用物質の高速度生産システム…青柳 秀紀…( 105 ) バイオミディア2001PAH微生物分解への界面活性剤の効果…宮田 直幸…( 113 ) RNAi-2本鎖RNAによる遺伝子発現の抑制現象…上平 正道…( 114 ) 新しいバイオシグナル素子 ―硫酸化オリゴ糖鎖―…村田 健臣…( 115 ) 神経再生 ―再生誘導と細胞補充療法―…桜田 一洋…( 116 ) “天然物”としてのホルムアルデヒド:物質循環の鍵物質…三井 亮司…( 117 ) BRANCH SPIRIT GERMINATION(若手のページ)日本で学んだ留学生からのメッセージ…Somchai Chauvatcharin…( 120 ) 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 121 ) バイオインフォメーション……( 122 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 24 9月 2008

報文エノキタケ(Flammulina velutipes )の子実体形成におけるサイクロフィリンの役割 …小田 亜紀・中井 亮介・千 菊夫・黒澤 辰一…( 127 ) 清酒醪におけるイノシトール生成に及ぼす酵母酸性ホスファターゼの影響…古川 恵司・溝口 晴彦・原 昌道…( 133 ) 総合論文グルコースからポリ-l-乳酸を工業的に製造する方法の開発 …小原 仁実・土井 梅幸・大塚 正盛・奥山 久嗣・岡田 早苗…( 142 ) バイオミディア2001ジーン・サイレンシングと形態形成のホットな関係…大平 和幸…( 149 ) 植物の水分張力測定(凝集力説は否定されるか?)…町村 尚…( 150 ) α-マンノシダーゼの活用あれこれ…吉田 孝…( 151 ) 植物細胞培養における物理的ストレスの緩和…長森 英二…( 152 ) お酒に酔いにくくなる食品…中野 真知…( 153 ) BRANCH SPIRIT GERMINATION 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 157 ) バイオインフォメーション…( 158 ) 学会事務局より…( 161 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 24 9月 2008

報文生ごみコンポストの高速化と臭気発生抑制のための放線菌の添加効果 特集「現代の乳酸菌研究を斬る」特集によせて:「ヒトに優しく,地球に優しい」乳酸菌研究の新世紀 ヒト腸管起源の Lactobacillus gasseri (ガセリ菌)におけるラクトース資化系の新経路の発見 ラクトバチルス属乳酸菌は表層タンパク質を介して糖鎖に接着する…山本 憲二…( 173 ) 腸内細菌の新機能:Lactobacillus 属乳酸菌による胆汁酸輸送とプロビオティックメカニズム サイレージ乳酸菌の機能開発-サイレージ乳酸菌が保持するプラスミドの特性と利用開発- 醤油乳酸菌 Tetragenococcus halophila の分子シャペロン DnaK の構造と機能解析 細菌の脱炭酸共役型エネルギー生成系…阿部 敬悦・樋口 猛…( 181 ) 乳酸菌を利用する食品にやさしい殺菌方法-バイオプリザベーション- 生物に学ぶ:乳酸菌との共培養による有用物質生産 Lactococcus lactis IO-1 による Synchronized Fresh Cell Bioreactor を用いたサゴデンプンからの高効率連続L -乳酸菌発酵ポリ乳酸はクリーンケミストリーの理念を具現化する…小原 仁実…( 188 ) バイオミディア 2001DNA 結合タンパク質の可溶化:熱センサータンパク質の候補へ…渡部 邦彦…( 190 ) 動物細胞培養の操作因子としての圧力…高木 睦…( 191 ) ホスホリラーゼを利用した有用糖質の合成…岡田 正通…( 192 ) カエルの奇形の原因をさぐる…滝上 英孝…( 193 ) 真菌類におけるセルラーゼ発現のアクセルとブレーキ…須藤 学…( 194 ) BRANCH SPIRIT GERMINATIONどこまでアメリカを追いかけるの?…向 由起夫…( 197 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 198 ) バイオインフォメーション…( 199 ) 学会事務局より…( 200 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

挨拶会長就任にあたって…谷 樹 積んどく誌では勿体ない…川崎 東彦 報文乙類焼酎粕を利用した減塩調味料の生産および性質…横山 定治・垂水 彰二…( 211 ) バイオミディア 2001ビールは鮮度が命,「抗酸化製造法」の開発史抄…高塩 仁愛…( 218 ) CO2 の資源化と藻類の培養技術…原納 究・乾 博…( 219 ) Fas によるアポトーシスの分子機構の解析…潘 才息…( 220 ) 光合成微細藻類の効率生産における屋内および屋外パネル型 フォトバイオリアクター培養システムの構築…張 凱…( 221 ) 抗体による環境モニタリング…郷田 泰弘…( 222 ) 比較ゲノム解析―より微生物の理解を目指して―…中川 智…( 223 ) 支部長紹介と活動方針…西野 徳三・田中 秀夫・河合 啓一・土戸 哲明・大森 斉・清水 和幸…( 224 ) BRANCH SPIRIT東日本支部…伊藤 久生・木野 邦器…( 226 ) GERMINATIONUW-Madison トムソン研への留学…川本 卓男…( 228 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 229 ) バイオインフォメーション…( 230 ) 学会事務局より…( 232 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

ノート植物細胞壁溶解酵素の添加による清酒もろみにおける原料利用率の向上 …福田 央・日吉 智・砂川 英之・田中健太郎・藤田 仁・山根 雄一・若林 三郎…( 299 ) 特集「光合成生物の活性酸素代謝の応答機構」特集によせて…重岡 成…( 303 ) 植物オルガネラにおける活性酸素生成…嶋岡 泰世・三宅 親弘…( 304 ) 光合成生物の酸化ストレス防御系…石川 孝博・吉村 和也…( 307 ) 活性酸素消去系の酸化ストレス応答…森田 重人・田中 國介…( 311 ) 活性酸素およびグルタチオンが関わる植物の生長生理制御…小川 健一・逸見 健司…( 314 ) 光酸素毒防御系の改変による耐性植物の分子育種…田茂井政宏・宮川 佳子…( 319 ) バイオミディア 2001カイコの繭由来タンパク質セリシン…寺田 聡…( 323 ) 鬼に金棒,酵素に多糖―麹造りの分子生物学がもたらすもの―…岩下 和裕…( 324 ) 苦味を呈する糖質…海野 剛裕…( 325 ) ポリリン酸で何ができるか?―リン酸ポリマーの新しい利用法―…柴 肇一…( 326 ) 培養可能な共生細菌は語る…上田 賢志…( 327 ) BRANCH SPIRIT GERMINATIONロボット競技会に学ぶこと…前田 勇…( 330 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 331 ) 会報…( 332 ) バイオインフォメーション…( 337 ) 学会事務局より…( 340 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

ノートメンブレンリアクターを用いた (α2-3) シアリルラクトースの効率生産 …増田 美奈・川瀬 優治・川瀬 三雄…( 345 ) 特集「コンビナトリアル・バイオエンジニアリング」特集によせて:コンビナトリアル・バイオエンジニアリング―ヘッドライトとテールライト― SELEX 法による核酸アプタマーの取得 ファージディスプレイ技術による機能性分子の選択と創製 抗体 CDR ファージ・ライブラリーからの酵素機能の創出 無細胞タンパク質合成系を用いたコンビナトリアル・バイオエンジニアリング 細胞表層ディスプレイ法の進展とコンビナトリアル・バイオエンジニアリングへの展開 チップ技術と連携したコンビナトリアル設計法による機能分子の創成 バイオミディア 2001スーパーファミリーを形成する GAF ドメインと PAS ドメイン…藤重古都美…( 371 ) 微生物による活性型ビタミン D3 の合成…佐々木冗二…( 372 ) 新たな技術革新への対応は?―種麹と遺伝子組換え技術…和久 豊…( 373 ) 細菌のゲノム情報を用いる新たな抗菌薬開発の戦略…前田 拓也…( 374 ) 樹状細胞の分化と Th 細胞の誘導…永井 伸夫…( 375 ) 海を守るバクテリア…笠井 由紀…( 376 ) BRANCH SPIRIT GERMINATION 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 380 ) バイオインフォメーション…( 381 ) 学会事務局より…( 385 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

特集「微生物炭酸固定―その特徴と利用―」特集によせて:なぜ「微生物」炭酸固定か?…五十嵐泰夫…( 391 ) 微生物における独立栄養的炭酸固定経路の多様性…石井 正治…( 392 ) 微生物の Calvin-Benson 回路と 3-Hydroxypropionate 回路…跡見 晴幸・今中 忠行…( 395 ) 光合成微生物とその培養…藏野 憲秀…( 400 ) 微生物の carboxylation 反応とその利用…吉田 豊和・長澤 透…( 403 ) バイオミディア 2001狂牛病 ~ヒトへの感染と治療への可能性~…田中 穂積…( 407 ) 海の酵母でワイン?…柳田 藤寿…( 408 ) キラー酵母はこのごろ元気か?…北本 宏子…( 409 ) 変異型糖加水分解酵素によるオリゴ糖合成…藤田 雅也…( 410 ) 微生物酵素を用いたショ糖の有効利用…伊藤 哲也…( 411 ) ファイト! レメディエーション!?…仲山 英樹…( 412 ) BRANCH SPIRIT九州支部…清水 和幸・水光 正仁・小川喜八郎…( 413 ) GERMINATION生物工学若手研究者の集い・夏のセミナー報告記…黒澤 尋…( 415 ) 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 416 ) バイオインフォメーション…( 417 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

特集「生物工学部門技術士の産業寄与」特集によせて…森 明彦…( 423 ) 技術士とは、そして技術士になるには 技術の組み合わせによる新規製品の開発・評価 組換えラン藻の技術開発-組換えラン藻によるエチレンの生産を例として- 光合成細菌による廃水処理におけるCOD,窒素,リンおよび硫化水素の同時処理 遺伝子組換え作物の開発の現状 バイオミディア 2001β-Lactmaseの誘導機構で明らかになった新規のシグナル伝達系 生物によるモノハロメタンの生成機構 清酒酵母は他の酵母とどこが違うのか-DNAマクロアレイによる解析- …下飯 文快…( 449 ) 油汚染土壌のバイオレメディエーション~バイオトリータビリティーとモニタリング~ …岸良日出男…( 450 ) BRANCH SPIRIT中部支部…米谷 正・金山 晋治・民谷 栄一…( 451 ) GERMINATION日本生物工学会山梨大会に参加して 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 454 ) バイオインフォメーション…( 455 ) 学会事務局より…( 457 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

報文パンダから分離した耐熱性酵素群を産生する高温細菌による生ゴミ処理の試み …田口文章・宗 国富・張 光磊…( 463 ) 特集 「パネルディスカッション:世界をリードする生物工学教育とは」…関口 順一・青山 紘一・大島 敏久・大島 淳・河原 秀久 バイオミディア 2001アスリートのためのスポーツドリンク…滝井 寛…( 490 ) 水質浄化植物を分子育種できないか…森 一博…( 491 ) 有機溶媒耐性生体触媒…荻野 博康…( 492 ) 微小流体デバイスを用いたイムノアッセイ…谷 博文…( 493 ) アオサの有効活用…石川 和宏…( 494 ) BRANCH SPIRIT北日本支部 ―バイオテクノロジーお国自慢―…湯本 勲…( 495 ) GERMINATION若手に読んでほしい本 ―btf で紹介された本―…川瀬 雅也…( 497 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 498 ) バイオインフォメーション…( 499 ) 学会事務局より…( 502 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

報文オルガノゲル担体に固定化したCandida rugosa リパーゼによるエステル合成の 反応条件と連続反応…長山 和史・唐岩 克徳・植田 章夫・今井 正直…(95) 総合論文植物の遺伝子発現制御機構の解析と応用…吉田 和哉…(102) 生体触媒の新しい機能・特性の探索と解析…中山 亨…(111) 微生物の生産する高機能性バイオポリマー…倉根隆一郎・野畑 靖浩…(118) バイオミディア 2002メイラード反応と微生物発酵の連携は発酵食品の香ばしい風味と機能性を創る…林田 安生…(124) バイオポリマーを機能性高分子材料に!?…田島 健次…(125) プロテアーゼの再分類…鶴岡 直樹…(126) 微小管は続くよどこまでも! ―微小管の工学的応用―…荷方 稔之…(127) 光合成微生物による水素生産のゆくえ…勝田 知尚…(128) 無細胞タンパク質合成系の新展開…中野 秀雄…(129) BRANCH SPIRIT GERMINATION 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…(133) バイオインフォメーション…(134) 学会事務局より…(136)

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

特集「花粉症」特集によせて…川瀬 雅也・井手 武…( 139 ) 花粉症の感作および発症メカニズム…岡野 光博…( 140 ) 花粉アレルゲン…安枝 浩…(145) 花粉アレルゲンの遺伝子解析…山本 恵三・後藤 陽子…( 148 ) スギ花粉症に対する新しい特異的免疫療法 花粉症治療において生物工学がどう貢献できるか―「まとめ」にかえて― バイオミディア 2002お米君へ,あなたの品種はすぐわかる…井上 茂孝…( 157 ) 活性汚泥と生分解性プラスチックの生産…佐藤 弘泰…( 158 ) 清酒におけるペプチドの意義…山田 翼…( 159 ) 細菌のプログラム死はあるのか?…渡辺 淳…( 160 ) 酢酸菌のセルロース合成モデル…外内 尚人…( 161 ) カビの交配型遺伝子座…横山 英之…( 162 ) BRANCH SPIRIT九州支部 ―バイオテクノロジーお国自慢―…田中 賢二…( 163 ) 九州支部大会報告…古川 謙介…( 164 ) GERMINATIONArabidopsis と Arabis…高橋 正道…( 165 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 166 ) バイオインフォメーション…( 167 ) 学会事務局より 創立80周年記念大会案内…( 171 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

報文膜分離システムを用いた餌料用動物プランクトン,ワムシの超高密度培養と細菌数低減効果 …田中 賢二・武田 憲亨・南 優次・倉本 将毅・吉村 研治・吉松 隆夫…( 181 ) 特集「セル&ティッシュエンジニアリング」特集によせて:再生医療に工学者は何を寄与できるか?…酒井 康行…( 188 ) 再生医工学におけるscaffoldの開発と展望…川瀬 雅也・八木 清仁…( 189 ) 三次元培養による骨髄前駆細胞の増幅…高木 睦・相馬 俊裕・吉田 敏臣…( 191 ) 器官工学の新しいアプローチ…竹澤 俊明…( 194 ) 組織モジュール構築法と実用化…石川 陽一・青田とも子…( 196 ) ティッシュエンジニアリングの産業化と課題…森 由紀夫…( 198 ) 細胞プロセッシングセンター(CPC)を中心とした臨床治験インフラの整備…千葉 敏行…( 201 ) バイオミディア 2002皮膚から神経細胞ができた-Transdifferentiationによる目的細胞の取得…川瀬 雅也…( 204 ) エビ類黒変の主犯は誰だ!…足立 亨介…( 205 ) できそうでできない(?),実用的バイオレメディエーション…渡辺 昌規…( 206 ) 哺乳類の目覚まし時計細胞…養王田正文…( 207 ) 歯周組織の再生医療…上松 隆司・山岡 稔・川添 祐美・柴 肇一…( 208 ) BRANCH SPIRIT中部支部…河合 啓一・伊藤 伸哉・曽我部行博…( 209 ) GERMINATIONYou should find out how the rest of the world is. -君は世間を知るべきなんだ…山川 純次…( 211 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 212 ) バイオインフォメーション…( 213 ) 学会事務局より…( 218 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

ノート米麹から分離したPediococcus sp. NPIB-38が生産するバクテリオシン …金桶 光起・渡辺 健一・青木 俊夫・鍋倉 義仁・佐藤 圭吾・月岡 本…( 223 ) 特集「循環型社会に向けた光合成微生物の活用-基礎と応用-」特集によせて…小川 隆平・宮本 和久…( 227 ) ラン藻における光合成電子伝達系の遺伝子改変…松岡 正佳・高濱 一貴・小川 隆平…( 228 ) 葉緑体工学とその応用…新名 惇彦・加藤 晃…( 230 ) 組換え光合成微生物による物質生産…浅田 泰男…( 232 ) 光合成細菌の医用と環境問題への応用…佐々木 健・渡辺 昌規・Napavarn Noparatnaraporn…( 234 ) 微細藻類を利用した物質循環型二酸化炭素固定および再資源化技術…平田 收正・宮本 和久…( 236 ) クロロウイルスのバイオテクノロジーへの利用…山田 隆…( 239 ) 従属栄養代謝を積極的に利用したEuglena gracilis の培養法とα-トコフェロール生産 …James C. Ogbonna・田中 秀夫…( 242 ) ヘマトコッカスによるアスタキサンチン生産…古林万木夫…( 244 ) バイオミディア 2002CCAAT結合複合体の転写活性化機構の多様性…田中 昭光…( 247 ) シロアリの腸内共生系に見る微生物生態学の新しい展開…大熊 盛也…( 248 ) 脂には油をもって制す:脂肪酸のホルモン様作用…河田 照雄…( 249 ) 微生物の電気培養技術…松本 伯夫…( 250 ) 酵素を利用した希少糖の生産…高田 悟郎…( 251 ) 未知の地殻内生命圏への挑戦…稲垣 史生…( 252 ) BRANCH SPIRIT北日本支部―バイオテクノロジーお国自慢―…湯本 勲…( 253 ) GERMINATION 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 256 ) 会報…( 257 ) バイオインフォメーション…( 274 ) 学会事務局より…( 277 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

報文シマミミズEisenia fetida を利用した家庭生ゴミ処理― 減量能力の評価および微生物群集の解析…平石 明…( 283 ) ノート脂肪酸低資化性を利用した清酒酵母からの高香気生産性酵母の取得…高野 光生…( 291 ) 特集「宇宙で植物を育てる」特集によせて…保尊 隆享…( 296 ) 宇宙利用の現状と展望…上垣内茂樹…( 297 ) 宇宙環境における植物の成長と形態形成…保尊 隆享…( 300 ) 微小重力下におけるウリ科植物の形態形成―ペグ形成とオーキシン―…高橋 秀幸…( 304 ) 国際宇宙ステーションで陸上植物は種子から種子への生活環を完結できるか…神阪盛一郎…( 307 ) 閉鎖生態系生命維持システムにおける植物の役割…後藤 英司…( 311 ) バイオミディア 2002佃煮と活性酸素…牧野 義雄・岡﨑 賢志…( 316 ) 深海多細胞生物の飼育・研究法開発…小山 純弘…( 317 ) DNAの伸長操作と1分子観測…桂 進司…( 318 ) 酸化鉄触媒による有機塩素化合物の低減化…松井 敏樹…( 319 ) PAHを分解するバクテリア…斉藤 敦…( 320 ) BRANCH SPIRIT東日本支部…若林 三郎・藤井 貴明…( 321 ) GERMINATION大学における研究スタンスとは?…酒井 康行…( 323 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 324 ) バイオインフォメーション…( 325 ) 学会事務局より…( 328 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

報文生分解プラスチックの自然環境を反映する好気的土壌系室内試験に用いるのに適正な土壌 バイオミディア2002無酸素環境下の微生物共生 ―環境微生物のコスト削減化戦略…関口 勇地…( 339 ) 米デンプンの改変で用途拡大…深井 洋一…( 340 ) シリカでできたハチの巣 ―ナノ細孔の秘められた可能性…梶野 勉…( 341 ) お米のDNA鑑定技術最前線 ―「あきたこまち」本場からの挑戦…小笠原博信…( 342 ) 培地…長沼 孝文…( 343 ) ファージは抗生物質に取って代われるか…丹治 保典…( 344 ) BRANCH SPIRIT西日本支部 ―バイオテクノロジーお国自慢…髙森 吉守…( 345 ) GERMINATION若い研究者に期待すること…伏見 良治…( 347 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 348 ) バイオインフォメーション…( 349 ) 学会事務局より…( 352 ) 平成14年度大会プログラム…( 363 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

報文米焼酎蒸留残渣からの機能性を有する醸造酢の製造 …森村 茂・叶 秀娟・重松 亨・木田 建次…( 417 ) 創立80周年記念特集座談会「日本生物工学会80年の裏話および今後の課題と展望」……( 424 ) 日本生物工学会の80年を顧みて…芝崎 勲…( 435 ) 資料―日本生物工学会の歴史…黒木 猛熊…( 441 ) バイオミディア 2002乳酸菌がモルトウイスキーを甘くする…鰐川 彰…( 446 ) ナノ生体模倣材料の応用―リポソーム,ニオソームおよびナノポリマー粒子…吉本 誠…( 447 ) 酵母が生産するバイオサーファクタントとリパーゼ―その油汚染浄化への利用…角川 幸治…( 448 ) ベストカップルを捜せ!:タンパク質間相互作用を検出する新しい方法…上田 宏…( 449 ) Clostridium属細菌によるガンの治療…森本 兼司…( 450 ) 真核生物にも存在するオペロン構造…相阪 和夫…( 451 ) BRANCH SPIRIT GERMINATION 第1回btf大賞発表 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 456 ) バイオインフォメーション…( 457 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

特集「生物工学の世界を拓げた酵母遺伝学―大嶋泰治先生の米国遺伝学会モルガンメダル受賞を記念して―」特集によせて…原島 俊…( 463 ) 酵母遺伝学の発展と共に…大嶋 泰治…( 464 ) 糸状菌の遺伝学から酵母遺伝学へ…東江 昭夫…( 467 ) 酵母遺伝学から医学生化学へ―膵臓β細胞の再生―…禾 泰壽…( 469 ) 酵母遺伝学とバイオテクノロジー…原島 俊…( 471 ) 酵母遺伝学から線虫の分子生物学へ…久本 直毅・松本 邦弘…( 475 ) 大腸菌の遺伝学から酵母遺伝学へ―出芽酵母の複製開始に働く因子―…荒木 弘之…( 477 ) 酵母遺伝学から酵母分子系統学,比較ゲノム学へ…金子 嘉信…( 478 ) 酵母と医科学…田中 一馬…( 481 ) 酵母分子遺伝学から植物バイオテクノロジーへ…吉田 和哉…( 482 ) バイオミディア 2002タンパク質を味わう…前橋 健二…( 486 ) 遺伝子情報を指標とする微生物モニタリング法の応用…山口 進康…( 487 ) 醸造用酵素剤で新しい風味を作り出す…天野 仁…( 488 ) Quorum sensing が固定化微生物技術を変える?…中野 和典…( 489 ) 微生物がつくる環境調和型高分子材料…松崎 弘美…( 490 ) 木からアルコールへ―白色腐朽菌による生物学的前処理の効果―…伊藤 弘道…( 491 ) BRANCH SPIRIT九州支部―バイオテクノロジーお国自慢― GERMINATION 生物工学若手研究者の集い・夏のセミナー報告記 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 496 ) バイオインフォメーション…( 497 ) 学会事務局より…( 499 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

報文酒造用低グルテリン米の酒造適性 走査型電子顕微鏡による酒造用低グルテリン米の観察 特集「環境適用における微生物安全性」特集によせて…藤田 正憲…( 521 ) 微生物利用における安全性の考え方…中村 和憲…( 522 ) 廃水処理における外来微生物の挙動と安全性 石油汚染バイオレメディエーションの安全性評価 TCE汚染地下水のバイオレメディエーションにおける出現微生物の解析および安全性確認 外来遺伝子の水平伝播と安全性 安全性評価のための微生物モニタリング手法 バイオミディア 2002バイオがつくる容器包装 ―環境に影響の少ない容器包装を求めて…松丸 直彦…( 539 ) W/O/Wエマルションの用途と食品分野への展開…島 元啓…( 540 ) 固体表面で生育する微生物 ―バイオフィルム…西岡 求…( 541 ) ビーズを用いたDNA解析法…大河内美奈…( 542 ) カビ(糸状菌)の浸透圧応答機構は酵母よりも複雑か?…阿部 敬悦…( 543 ) BRANCH SPIRIT中部支部…中村 嘉利・榊原三樹男・中森 茂…( 544 ) GERMINATION 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 547 ) バイオインフォメーション…( 548 ) 学会事務局より…( 552 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

ノート油脂分解微生物製剤による油脂含有排水処理 泡盛醸造における原料米からのフェルラ酸の遊離 特集「乳酸菌工学の未来像 ―バイオプリザベーションとプロバイオティクス―」特集によせて…緒方 靖哉…( 568 ) 乳酸菌のバクテリオシンを利用するバイオプリザベーション ワイン醸造に関する乳酸菌の種内多様性とバイオプリザベーション サイレージ発酵におけるバクテリオシンの有効利用と高生産性の追究 二つの顔を持つ乳酸菌 ―有胞子乳酸菌と健康― シームレスカプセルのプロバイオティクスへの応用 バイオミディア2002生物膜の構造と機能をin situで明らかにする…岡部 聡…( 587 ) 乾杯!地ビール…永島 俊夫…( 588 ) 清酒復権!新規機能性糖質の巻き返し!…竹中 史人…( 589 ) 実用的なATP再生系をめざして…野口 利忠…( 590 ) グリーンプラ開発に求められる微生物研究 …中島(神戸)敏明…( 591 ) キノコがダイオキシンを壊すわけ…割石 博之・一瀬 博文…( 592 ) BRANCH SPIRIT北日本支部―バイオテクノロジーお国自慢― 水産資源の有効利用法の開発…湯本 勳…( 593 ) GERMINATION バイオインターハイ報告…( 596 ) 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 602 ) バイオインフォメーション…( 603 ) 学会事務局より…( 606 ) 総目次

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

巻頭言 ノート 総合論文 バイオミディア2003 BRANCH SPIRIT GERMINATION「留学」―btfのまとめ―…川瀬 雅也…( 27 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 28 ) 会報…( 29 ) 諸 規 定…( 32 ) バイオインフォメーション…( 45 ) 学会事務局より…( 49 ) ⇒生物工学会誌 – 第79巻(2001年)~第88巻(2010年)目次

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

挨拶 報文イネ由来キチナーゼ遺伝子を導入したイチゴの安全性評価 …浅尾 浩史・荒井 滋・西澤 洋子…( 57 ) 総合論文醸造酵母における分子育種技術の開発…中沢 伸重…( 64 ) 無細胞タンパク質合成系の高度化と応用…中野 秀雄…( 71 ) バイオミディア 2003アプタマー:進化の機構を利用した新機能の創製…菊池 洋…( 77 ) 乳からつくった酒はprobioticsの先駆…石井 智美…( 78 ) 農産廃棄物からキシリトールを作る…多田 清志…( 79 ) 医薬品タンパク質の生産は誰が担う?…星田 尚司…( 80 ) バイオ脱硫酵素の奇妙な性質…石井 義孝…( 81 ) 抗腫瘍化合物「アンサマイトシン」の特異な生合成経路の解明と応用…加藤 康夫…( 82 ) BRANCH SPIRIT西日本支部-バイオテクノロジーお国自慢-…狩山 昌弘…( 83 ) GERMINATION 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 86 ) バイオインフォメーション…( 87 ) 学会事務局より…( 89 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

報文染色合成廃水の嫌気性および好気性処理における前処理としての樹脂吸着処理効果 総合論文微生物におけるポリリン酸代謝制御機構の解明と利用…黒田 章夫…( 104 ) 溶存酸素濃度制御による栽培漁業用餌料ワムシの超高密度培養法の開発と実用化 …田中 賢二・吉村 研治・吉松 隆夫…( 112 ) バイオミディア 2003日本におけるバイオレメディエーションの現状と今後の展望…村上周一郎…( 118 ) 麹菌だって鉄が欲しい,でも・・・…山田 修…( 119 ) 解明が進む多剤排出のメカニズム…米山 裕…( 120 ) 色素依存性アミノ酸脱水素酵素の新展開…里村 武範・大島 敏久…( 121 ) 回収したバイオガスの活用法…中島田 豊…( 122 ) プロポリスの新たな薬効・食効を探る!!…吉積 一真…( 123 ) BRANCH SPIRIT関西支部…バイオテクノロジー啓発活動「バイオってなんやろ?実験で学ぶバイオ」を終えて …河原 秀久…( 124 ) GERMINATION 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 128 ) バイオインフォメーション…( 129 ) 学会事務局より…( 131 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

特集「構造生物学(2)」特集によせて…吉田 卓也…( 141 ) 多次元NMRによる水素結合の直接測定…三島 正規…( 142 ) 低温電子顕微鏡法によるタンパク質の構造解析…米倉 功治…( 146 ) リボソーム再生因子 (RRF) の構造と機能…吉田 卓也…( 150 ) 多剤排出トランスポーターAcrBの結晶構造解析…村上 聡…( 155 ) バイオミディア 2003きのこで発酵した健康・機能性アルコール飲料…松井(岡村)徳光・大杉 匡弘…( 161 ) Ca2+シグナル伝達経路による細胞周期制御…水沼 正樹…( 162 ) 粘液細菌は渚のかなめ石?…飯塚 俊…( 163 ) まだまだ謎の多いビオチン生合成…三原 久明…( 164 ) 乳酸菌の死とチーズの旨味…佐々木正弘…( 165 ) BRANCH SPIRIT GERMINATIONCASPとグリッドと研究モデル…鬼塚健太郎…( 168 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 169 ) バイオインフォメーション…( 170 ) 学会事務局より…( 174 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

特集「DDSとナノ粒子」特集によせて…真弓 忠範…( 177 ) リピドマイクロスフェアー製剤「基礎から臨床へ」…五十嵐理慧…( 179 ) 高分子ナノスフェアを用いるエイズワクチンの開発…金子 達雄・馬場 昌範・明石 満…( 182 ) 生分解性ナノパーティクルを用いたDDS…山本 浩充・竹内 洋文・川島 嘉明…( 186 ) 細胞内薬物動態制御を目指した機能性ナノ粒子の細胞質内導入…中川 晋作・真弓 忠範…( 189 ) バイオミディア 2003有名だが謎:アミノ酸アンモニアリアーゼの反応機構に二つの解…浅野 泰久…( 193 ) パン造りの陰の主役:乳酸菌…岡田 寿…( 194 ) DNAマイクロアレイデータに対するバイオインフォマティクス…花井 泰三…( 195 ) 環境にやさしいインテリジェントな殺菌システム…増井 昭彦…( 196 ) 複雑な細胞壁構築現場―建材としてのキチンと大工の多様性…千木良裕子…( 197 ) BRANCH SPIRIT GERMINATION博士号はアメリカで!? (1)…杉井 重紀…( 200 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 201 ) バイオインフォメーション…( 202 ) 学会事務局より…( 205) )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

挨拶 特集「宇宙生物学 ―これまで,そしてこれから」特集によせて…最上 善広…( 213 ) 宇宙ステーションでのメダカ実験をめざす…井尻 憲一…( 214 ) 宇宙と細胞…粂井 康宏…( 217 ) カエルのカエルによるカエルのための宇宙…山下 雅道…( 220 ) 宇宙滞在と生物時間…最上 善広…( 224 ) バイオミディア 2003微生物が作るナノサイズの磁石…竹山 春子…( 228 ) 代謝シミュレーションの新展開…倉田 博之…( 229 ) ビールの歴史とビール酵母の進化…中尾 嘉宏…( 230 ) ダイオキシンで呼吸!?…吉田奈央子…( 231 ) ビールとがんの予防の興味深い関係…野澤 元…( 232 ) 野生酵母の形質から見える清酒酵母の分類学的位置の再検討…門倉 利守…( 233 ) 支部長紹介と活動方針…棟方 正信・木野 邦器・関口 順一・加藤 滋雄・和泉 好計・木田 建次…( 234 ) BRANCH SPIRIT北日本支部―バイオテクノロジーお国自慢…湯本 勳…( 236 ) GERMINATION博士号はアメリカで!? ( 2 )…杉井 重紀…( 238 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 239 ) 会報…( 240 ) バイオインフォメーション…( 257 ) 学会事務局より…( 259 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

バイオミディア 2003ヤシ酒のある暮らし…赤嶺 淳…( 263 ) イムノクロマト法キットによる微生物・ウイルスの迅速簡易検出…太田 俊也…( 264 ) CO2温暖化脅威説は誤り?…奥野 和政…( 265 ) 洗剤酵素に求められる性質…前田 浩…( 266 ) 敵か味方か?:拒絶と受容を分ける免疫系の鍵分子…西島 謙一…( 267 ) BRANCH SPIRIT東日本支部…今井 泰彦・田口 精一…( 268 ) GERMINATION私が出会った研究者たち…栗生 俊彦…( 270 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 271 ) バイオインフォメーション…( 272 ) 本部だより…( 275 ) 学会事務局より…( 277 ) 平成15年度大会プログラム…( 288 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

特集「発生工学」特集によせて…田川 陽一…( 343 ) トランスジェニックマウスとノックアウトマウス作製法の最近の進歩 コンディショナルな発生工学 遺伝子トラップ法 家畜の発生工学の展望 ES細胞を用いた再生医療 バイオミディア 2003ファージ表層提示技術を使って環境汚染物質を認識する アフリカのハチミツ酒の科学…佐藤 廉也…( 362 ) カジカの揺りかごは,一挙三得…宗原 弘幸…( 363 ) 人は5000株とどう向き合うか ―酵母遺伝子破壊株の使い道 光合成の起源を知るための鍵:温泉バイオマット中の始源的光合成細菌 BRANCH SPIRIT西日本支部 ―バイオテクノロジーお国自慢―…森本 兼司…( 366 ) GERMINATION 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 369 ) バイオインフォメーション…( 370 ) 本部だより…( 374 ) 学会事務局より…( 376 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

特集「異常アミノ酸の世界をヘテロな視点で覗く」特集によせて…園元 謙二…( 381 ) 新機能創出をめざした新規アミノ酸・ペプチドの化学合成 生化学システムの拡張と非天然アミノ酸のタンパク質への導入 分子進化型生理活性ペプチド,ランチビオティック デヒドロアミノ酸残基を含む生理活性環状ジペプチド類 バイオミディア 2003ワイン酵母:種によって異なる醸造特性 アデニル酸キナーゼを抑制してデンプンの収量を増やす アクチンと似て非なるもの? アクチン関連タンパク質Arp 非加熱殺菌の実用化へ…大嶋 孝之…( 403 ) 殺菌消毒剤耐性機構を解き明かす…前田 拓也…( 404 ) BRANCH SPIRIT GERMINATION 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 408 ) バイオインフォメーション…( 409 ) 本部だより…( 412 ) 学会事務局より…( 414 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

総説バイオコンバージョンによる光学活性ベンジル型アルコール類の生産 特集「遺伝子伝播」水域生態系における遺伝子資源としての溶存態DNAの動態…川端善一郎…( 425 ) トランスポゾンを介する地球規模での遺伝子の拡散とその環境バイオテクノロジーへの応用 細菌の病原性と遺伝子伝播…飯田 哲也…( 431 ) 遺伝子水平伝播によるバクテリアゲノムの進化…黒川 顕…( 434 ) 培養操作に依存しない遺伝子伝播研究…谷 佳津治・那須 正夫…( 438 ) バイオミディア 2003肺炎クラミジアが動脈硬化の原因だった!?…三浦公志郎…( 441 ) 細菌毒素をより高感度に測定する…宮本 敬久…( 442 ) 遺伝子暗号の拡張による非天然型アミノ酸の導入…矢ヶ崎 誠…( 443 ) 根っこのマトリョーシカ…橋床 泰之…( 444 ) 動くイントロンが細菌にまで拡がっている!…武尾 正弘…( 445 ) BRANCH SPIRIT九州支部…木田 建次・森村 茂・重松 亨…( 446 ) GERMINATIONアメリカUCLAでの研究留学…松井 徳造…( 448 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 449 ) バイオインフォメーション…( 450 ) 本部だより…( 454 ) 学会事務局より…( 456 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

報文高泡性を示す清酒酵母に特異的に発現するタンパク質 特集「バイオマテリアルと生物工学―マテリアルの魅力を探る―」特集によせて…大政 健史…( 468 ) 細胞治療用マイクロカプセル型人工臓器…境 慎司…( 470 ) パターン化自己組織化単分子膜を利用した細胞チップ 細胞シート工学のためのインテリジェント培養皿の開発 人工歯根膜モデルとしての歯セメント質…棟方 正信・西村 和晃…( 481 ) ハイドロキシアパタイトセラミックのバイオ・医療分野への応用 人工脂質を用いた生理活性リガンドの提示…高木 睦・戸澗 一孔…( 487 ) 材料研究の魅力と重要性…川瀬 雅也…( 490 ) バイオミディア 2003バイオの技術で廃棄物から有用物質…村上 洋…( 491 ) 醤油の色を自在にコントロール!?…橋本 忠明…( 492 ) 植物の細胞の成長を制御するタンパク質…早川 俊彦…( 493 ) マヨネーズからコンポスト?…末原憲一郎…( 494 ) 海洋細菌の環境順応によるゲノムリダクション…宮下 英明…( 495 ) バイオベンチャーサロン火の国で起こすバイオベンチャー…福田 秀樹…( 496 ) 談話室<随想>大学の独立行政法人化…木下 祝郎…( 498 ) BRANCH SPIRIT中部支部:静岡県のファルマバレー構想…土居 弘幸…( 499 ) GERMINATIONコーエン・ボイヤーの失敗―生兵法の教訓―…山本 秀策…( 501 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 502 ) バイオインフォメーション…( 503 ) 本部だより…( 505 ) 学会事務局より…( 506 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

特集「醸造食品の機能性」特集によせて…後藤 邦康…( 513 ) 清酒および副産物の機能性と生理活性成分…大浦 新…( 514 ) 本格焼酎とその副産物( 焼酎粕 )の機能性…大森 俊郎・外薗 英樹…( 517 ) ビールの健康機能性…近藤 恵二…( 521 ) ワインの機能性…佐藤 充克…( 525 ) 本醸造醤油の機能性…片岡 茂博…( 528 ) 味噌の機能性成分…江崎 秀男…( 531 ) バイオミディア 2003どこまで広がる生物圏…山本 啓之…( 534 ) 人類はどんな穀物酒を飲んできたか…佐藤洋一郎…( 535 ) 3価鉄還元酵素として発見された新規フラビン還元酵素…古屋 俊樹…( 536 ) 次世代DNAチップ ~脱蛍光標識~…椎木 弘…( 537 ) 水系感染症の抑制を目指す浄水技術の周辺…海老江邦雄…( 538 ) 耳よりなラボテク“オカラ”を用いた電気泳動ゲル脱色液の再生利用…藤原 信明…( 539 ) 談話室 BRANCH SPIRIT北日本支部:シンポジウム開催報告…中山 亨…( 542 ) GERMINATIONビールの魂を造る仕事について…島瀬 雅行…( 544 ) 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 545 ) バイオインフォメーション…( 546 ) 本部だより…( 549 ) 学会事務局より…( 551 ) 総目次

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

巻頭言地球・人類のクリティカルポイント2050年…新名 惇彦 総合論文 バイオミディアO-結合型糖鎖の複雑さと機能の秘密…田中 直孝…( 14 ) ストレスへの対抗戦略…谷 明生…( 15 ) 医療の現場から醸造の現場へ―低グルテリン米の酒造適性―…水間 智哉…( 16 ) 細胞融合による分化・脱分化…王寺 幸輝…( 17 ) 超好熱始原菌に見いだされた新規キチン代謝経路…田中 丈士…( 18 ) BRANCH SPIRIT東日本支部:東日本支部長に就任して…木野 邦器…( 19 ) GERMINATION 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 22 ) 投稿規定…( 23 ) バイオインフォメーション…( 29 ) 本部だより…( 33 ) 支部だより…( 34 ) 学会事務局より…( 35 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

巻頭言 総合論文酢酸イソアミル分解性エステラーゼに着目した香気成分高生産性清酒酵母の分子育種 解説光脱塩素と生物分解のハイブリッド法によるPCB処理法 JABEEJABEE連載を始めるにあたって…原島 俊…( 63 ) (第1回)我が国におけるJABEEを取り巻く情勢とJABEE生物工学分野審査概要 バイオミディア三次元培養:多細胞生物の組織作り…平本 正樹…( 68 ) 見えてきたmRNAの多彩な役割–物質生産のための転写後制御–…幸田 明生…( 69 ) お口の恋人“酵素”…小川 順…( 70 ) 個体レベルの遺伝子解析KO勝ち?…疋田 正喜…( 71 ) Genus Agrobacteriumの学名を巡る攻防…川洟 浩子…( 72 ) 談話室舞台袖から垣間みた学会活動…戸田 清…( 73 ) BRANCH SPIRIT西日本支部:やさしいバイオ講習会・技術セミナー報告…大城 隆…( 74 ) GERMINATION 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 77 ) バイオインフォメーション…( 78 ) 本部だより…( 79 ) 支部だより…( 80 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

総合論文

特集「計量生物工学-ポストIT時代の生物工学」

特集によせて:計る,図る,測る,量る,諮る,謀る…高木 達也…( 133 )

計量化学が拓く新しい界面の光計測…長谷川 健…( 134 )

計量化学の製剤設計への応用…大塚 誠…( 138 )

階層分析法( AHP )の生物工学への応用…川瀬 雅也…( 141 )

より自然な「検定」を目指して…岡本 晃典・錦織 理華・高木 達也…( 145 )

バイオミディア

「根のまわり」での攻防…江田 志磨…( 149 )

現代人にやさしいテルペン酵母…千住 浩之…( 150 )

抗生物質の新しいターゲット酵素…東端 啓貴…( 151 )

生体触媒と化学触媒-キラルテクノロジーにおける良きライバル…中川 篤…( 152 )

新しい遺伝子ベクター:遺伝子治療への応用…磯田 勝広…( 153 )

プロジェクト・バイオ

最高のセキュリティを求めて…田中 昌司…( 154 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 156 )

Branch Spirit

九州支部:有明海問題への新たな取り組み-佐賀大学有明海総合研究プロジェクトとは?-

Germination

バイオベンチャーということ…吉川 智啓…( 160 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 161 )

バイオインフォメーション…( 162 )

支部だより…( 165 )

事務局より…( 166 )

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

報文酒造用低グルテリン米を用いた清酒の酒質改善方法 総合論文移植を前提としたヒト培養組織生産に関する生物化学工学的研究…紀ノ岡 正博…( 93 ) 2003年度論文賞紹介アルギン酸カルシウム微小ビーズを用いた新規な遺伝子導入法…曽根 岳史他…( 102 ) GC-MSおよび二次元NMRを用いた細胞内代謝流束の定量的解析…清水 和幸他…( 103 ) 嫌気的アンモニア酸化活性を有する不織布担体に付着増殖するバイオフィルムの菌相の特徴 …藤井 隆夫他…( 104 ) 酵母がエタノール存在下に増殖するためのパルミトイルCoAプールとFaa4pの役割 …溝口 晴彦他…( 105 ) Bacillus globisporus C11株由来の新しい酵素システムによるデンプンからの環状四糖の生成 …阿賀 創他…( 106 ) 解説 JABEE( 第2回 )日本生物工学会のJABEEへの取り組み…原島 俊…( 107 ) バイオミディアメチロトローフに学ぶ二日酔い対策?…中川 智行…( 111 ) 髪とお肌と皮膚血管系…矢野 喜一郎…( 112 ) 樽酒呑んで無病息災…松永 恒司…( 113 ) 樹状細胞…下嶋 典子…( 114 ) バイオマスは地球を救えるか?…小笠原 渉…( 115 ) テクノロジーサロン低臭納豆「金のつぶ・におわなっとう」…竹村 浩…( 116 ) 談話室 Branch Spirit関西支部:「バイオって何やろ?実験で学ぶバイオ’03」報告…寺嶋 正明…( 119 ) Germination科学が融合して僕は寄生虫学者になった…堀井 俊宏…( 121 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 122 ) バイオインフォメーション…( 123 ) 本部だより…( 126 ) 支部だより…( 127 ) 学会事務局より…( 128 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

特集「アンチセンス・アンチジーン」特集によせて…小比賀 聡…( 135 ) 遺伝子発現の化学的制御を目指した機能性核酸の開発…永次 史…( 136 ) 2-チオウリジンを利用したアンチセンス核酸の化学合成と性質 ガン細胞特異的アンチセンス分子創製を目指して―刺激応答性人工核酸を用いたアプローチ― 架橋型人工核酸 BNA の開発とそのアンチセンス・アンチジーン特性…小比賀 聡…( 149 ) 新規 PNA を用いたガン遺伝子ターゲティング…白石 竹彦…( 152 ) 解説 JABEE( 第3回 )JABEE審査員研修を受けて…三輪 治文…( 155 ) 講座 バイオベンチャー( 第1回 ) 講座連載によせて…川瀬 雅也・梅本 春夫…( 157 ) バイオミディア油脂の粉末化―マイクロカプセル化による機能性の付与―…米谷 俊…( 159 ) ゲノムシャフリングによる有用微生物の創製…伊藤 政博…( 160 ) G-CSF による好中球の分化誘導と細胞の形態変化―好中球の核は花びら状―…村上 宏…( 161 ) 身近なところに潜む新規微生物…永塚 由佳…( 162 ) 微生物における含硫アミノ酸生合成経路の多様性…和田 大…( 163 ) 第4世代のファイトレメディエーション技術…高瀬 尚文…( 164 ) 談話室雑感 ―ヒトは,今後どのように進化するのだろうか…都河龍一郎…( 165 ) Branch Spirit九州支部:福徳長酒類久留米工場の紹介…蒲池 輝行…( 166 ) 平成15年度日本生物工学会九州支部大会開催報告…太田 一良…( 167 ) Germination 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 169 ) バイオインフォメーション…( 170 ) 本部だより…( 172 ) 支部だより…( 173 ) 学会事務局より…( 174 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

報文米麹からの低温発酵性Leuconostoc citreumの分離と諸性質 …黒瀬 直孝・浅野 忠男・川北 貞夫・垂水 彰二…( 183 ) 特集「メンブレン・ストレスバイオテクノロジー」特集によせて…久保井亮一…( 191 ) メンブレン・ストレスバイオテクノロジーとしての細胞膜損傷の誘発による殺菌とモニタリング 腸内乳酸菌に対する胆汁酸の生育阻害機構のエネルギー代謝解析 細胞膜のストレス応答の制御とその工学的応用 グルコースオキシダーゼ反応におけるリポソームの酸化的ストレス応答 メンブレン・ストレス応答ダイナミクスのモニタリング技術の開発 解説 JABEE( 第4回 )JABEE 生物工学分野試行審査を受けて-I 講座バイオベンチャー( 第2回 ) 第3回日本バイオベンチャー大賞( 経済産業大臣賞受賞 )紹介 ―指の血管パターンによる個人同定技術の開発…須下 幸三…( 214 ) バイオクラスターについて…坂田 恒昭…( 217 ) バイオミディア歯周病菌の生き残り戦略…阿座上弘行…( 218 ) 酵母のトランスポーターの転写制御はおいしい酒造りの入り口?…児玉由紀子…( 219 ) 鍋食べて空にオゾンの穴開く?…篠原 信…( 220 ) 脂肪酸代謝研究ツール,phaC…前田 勇…( 221 ) カビの転写因子と高発現システム…金政 真…( 222 ) 談話室 Branch Spirit中部支部:長野県のバイオテクノロジー分野における産学官連携…戸井田仁一…( 224 ) Germination 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 227 ) バイオインフォメーション…( 228 ) 本部だより…( 231 ) 学会事務局より…( 232 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

巻頭言 特集「酵素と有機合成」特集によせて…浅野 泰久…( 236 ) 立体選択的アミノ酸アミド加水分解酵素の探索と光学活性アミノ酸類の合成への利用 リパーゼ反応の合理性の追究と120°Cから−40°Cまでの極限温度下における酵素反応 炭素骨格構築を触媒するポリケタイド合成酵素…藤井 勲…( 244 ) 幸運はネガティブなデータの近くに潜んでいる 解説 JABEE( 第5回 )JABEE試行審査を受けて―II…高麗 寛紀…( 253 ) 講座 バイオベンチャー( 第3回 )バイオビジネスの特許戦略( 前編 )―大学発ベンチャーを成功させるために―…山本 秀策…( 257 ) バイオミディアβ-グルカンのレセプター…山本 恭介…( 263 ) 多彩な高度不飽和脂肪酸生合成経路…櫻谷 英治…( 264 ) 深海微生物は役に立つのか…能木 裕一…( 265 ) DNAなの?テクノロジー ―DNAが形をつくる―…東端 啓貴…( 266 ) ダイオキシン類分解菌の秘薬…石塚 昌宏…( 267 ) Branch Spirit北日本支部―バイオテクノロジーお国自慢 産総研北海道センターの紹介―II…湯本 勳…( 268 ) Germination方法論にこだわりをもって~ドイツ体験談から~…石井 優…( 270 ) 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 271 ) バイオインフォメーション…( 272 ) 本部だより…( 275 ) 支部だより…( 277 ) 学会事務局より…( 278 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

巻頭言 特集「脂質工学の展望」特集によせて…島田 裕司…( 284 ) 微生物による共役脂肪酸生産 海洋微生物ラビリンチュラと脂質工学 微生物が生産するアラキドン酸含有油脂とその構造脂質 リパーゼ反応を利用した油脂関連化合物の精製 ホスホリパーゼDの酵素工学…岩崎 雄吾・山根 恒夫…( 297 ) 解説 JABEE( 第6回 )JABEEと生物工学教育委員会…清水 和幸…( 300 ) 講座 バイオベンチャー( 第4回 )バイオビジネスの特許戦略( 後編 )…山本 秀策…( 305 ) バイオミディアエタノールストレスとオルガネラ膜…井沢 真吾…( 308 ) 翻訳されないmRNAのはなし…北村 浩…( 309 ) 珪藻に学ぶ酵素の包括…境 慎司…( 310 ) 新たな生物材料:ラビリンチュラ類…本多 大輔…( 311 ) キノコの食品機能性…白坂 憲章…( 312 ) Branch Spirit東日本支部-産学連携による実用化研究を考える エビホワイトスポットシンドロームウィルス検出キット『Shrimple』の開発 Germination 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 316 ) バイオインフォメーション…( 317 ) 本部だより…( 320 ) 支部だより…( 321 ) 学会事務局より…( 323 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

解説 JABEE( 第7回 ) 講座 バイオベンチャー(第5回)大学からの技術移転における問題点―TLOの現状と利用―…板倉 正…( 335 ) バイオミディアベロ毒素中和剤の開発…渡辺 光…( 340 ) インクジェットプリンターの組織工学への活用…吉見 靖男…( 341 ) オーソログ遺伝子による分類の限界?―始原菌の例―…今中 洋行…( 342 ) 光による植物育成の制御…木谷 茂…( 343 ) バイオマスは宝の山 ~目指せ,現代の錬菌( ? )術~…小林 元太…( 344 ) 談話室 Branch Spirit西日本支部 GerminationHelp yourself and colleagues!…安田 浩樹…( 348 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 349 ) 速報 科研費情報 ’04 バイオインフォメーション…( 352 ) 本部だより…( 355 ) 支部だより…( 356 ) 学会事務局より…( 357 ) 大会プログラム…( 361 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

巻頭言 特集「ポストゲノム時代が求める乳酸菌工学の最前線」特集によせて…塩谷 捨明…( 418 ) Bifidobacterium adolescentis ATCC15703のゲノム解析Lactobacillus casei シロタ株とBifidobacterium breve ヤクルト株のゲノム解析Lactobacillus gasseri LG21株ゲノム情報とアレイ解析の試みLactobacillus reuteri JCM1112T とLactobacillus fermentum IFO3956の比較ゲノム ランチビオティック工学の創製-nukacin ISK-1生産菌の分子育種- 乳酸発酵による野菜エキスの生理活性向上 コイ用プロバイオティクス乳酸菌の開発を目指して 乳酸菌L137株におけるアレルゲン遺伝子の発現 -経口減感作療法を目指して- 分子系統解析による西南暖地型サイレージ乳酸菌株の多様性の究明 乳酸菌と酵母の共培養による有用物質生産 解説 JABEE( 第8回・最終回 )JABEEとこれからの技術者育成…吉田 敏臣…( 440 ) 講座 バイオベンチャー( 第6回 )産学官連携におけるインキュベーションの必要性…石村 文宏…( 444 ) 特許出願に備える注意点;発明者から…大政 健史…( 448 ) バイオミディア麦芽品質からのビール鮮度の向上…上田 努…( 450 ) 神経分化の制御と転写因子…眞部 孝幸・和中 明生…( 451 ) タンパク質を並べて代謝反応をデザイン…小野 努…( 452 ) バイオガス発電への新たな期待…角新 支朗…( 453 ) 多彩な細胞表層ディスプレイシステム…近藤 昭彦…( 454 ) Branch Spirit関西支部:環境学習都市・にしのみや…寺嶋 正明…( 455 ) Germinationバイオテクノロジーを支える濾過技術…田中 孝明…( 457 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 458 ) 速報 科研費情報 ’04 バイオインフォメーション…( 461 ) 本部だより…( 465 ) 支部だより…( 467 ) 学会事務局より…( 468 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

巻頭言 特集「カテキン」特集によせて…芦田 均…( 472 ) 緑茶カテキンの二つの顔…村上 明・大東 肇…( 473 ) カテキンのダイオキシン毒性予防作用…福田伊津子・芦田 均…( 477 ) カテキンによる細胞保護…川瀬 雅也…( 481 ) 緑茶カテキンを用いた生体組織保存液…玄 丞烋・松村 和明…( 485 ) 講座 バイオベンチャー( 第7回 )バイオベンチャー企業の創り方…北岡 侑子…( 489 ) バイオミディア酵素でチーズフレーバーを増強する…豊増 敏久…( 494 ) 新しい膜タンパク質切断機構…村井 稔幸…( 495 ) アセンブリー手法を使って多様な生体触媒を組み立てる…萩下 大郎…( 496 ) 脂っこくても気にならなくなる?…田丸 浩…( 497 ) 海洋環境は乳酸菌の棲み家…石川 森夫…( 498 ) Branch Spirit九州支部 熊本県の産学官連携プロジェクト…岩原 正宜…( 499 ) Germination 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 502 ) バイオインフォメーション…( 503 ) 本部だより…( 505 ) 支部だより…( 506 ) 学会事務局より…( 509 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

巻頭言Interdisciplinary人材と生物工学…土佐 哲也 報文小麦タンパク( グルテン )を配合した醤油の褐変抑制と抗酸化活性 特集「実用酵母研究の現状と未来:ゲノム解析による育種の可能性」特集によせて…依田 幸司…( 519 ) メタノール資化性酵母遺伝子発現系を用いた有用酵素生産の最適化 アルカン資化性酵母Yarrowia lipolytica における研究の現状と展望 …遠藤-山神 摂・太田 明徳…( 523 ) 酵母の種の分類と種内構造研究の現状…高島 昌子…( 526 ) Saccharomyces sensu stricto におけるゲノム工学的育種の可能性ビール酵母のゲノム解析…中尾 嘉宏・芦刈 俊彦…( 532 ) 清酒酵母ゲノムの特徴…下飯 仁…( 535 ) 酵母ゲノムの大規模改変技術の開発とバイオサイエンス,バイオテクノロジーへの応用 講座 バイオベンチャー( 第8回 )ベンチャーの経営 ―マーケティング―…山田 英・林 毅俊…( 544 ) バイオミディアソフトでハードを制御する?!…泉 美知…( 547 ) 麹菌の新規な発現制御機構-タンパク質を介さない発現制御機構の発見- 臨床診断で活躍する酵素たち…福家 博司…( 549 ) たかが凸凹,されど凸凹…川瀬 雅也…( 550 ) 土壌浄化における微生物診断技術…山田 博子…( 551 ) 生物工学におけるバイオクリスタルデザインの幕開け…高野 和文…( 552 ) Branch Spirit中部支部 GerminationあなたはDry派?それともWet派?…神崎 浩…( 555 ) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 556 ) バイオインフォメーション…( 557 ) 本部だより…( 559 ) 支部だより…( 561 ) 学会事務局より…( 566 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 9月 2008

報文芋焼酎蒸留残渣からの醸造酢の製造および醸造酢凍結乾燥物の食餌投与による抗腫瘍活性評価 特集「昆虫細胞とバキュロウイルスのアプリケーション」特集によせて…山地 秀樹・福田 秀樹…( 579 ) 昆虫の培養細胞株の開発と利用…今西 重雄・冨田秀一郎・秋月 岳…( 580 ) 昆虫培養細胞の糖鎖合成…渡邉 聡子・國保 健浩・窪田 宜之・犬丸 茂樹…( 583 ) 昆虫細胞/バキュロウイルス発現系のプロテアーゼ活性の制御…後藤 猛…( 586 ) 昆虫細胞のバイオリアクター技術…山地 秀樹・福田 秀樹…( 589 ) バキュロウイルスベクター ―哺乳動物細胞への遺伝子導入…松浦 善治…( 592 ) 講座 バイオベンチャー( 第9回 )バイオベンチャー企業の資金調達…北岡 侑子…( 595 ) “生物工学バイオベンチャーサロン”報告…福田 秀樹・梶本 修身・高杉 雅昭・ バイオミディアおいしさと健康 グリコーゲン…梶浦 英樹…( 605 ) 酵母にとっての香気生成…堤 浩子…( 606 ) 膜タンパク質の制御因子とその多機能性…金澤 浩…( 607 ) 鉄は熱いうちに打て?―超好熱性鉄還元菌の多様性―…伊藤 隆…( 608 ) 脂質分解酵素の多様性と産業での利用…荻野 博康…( 609 ) 最強の生物兵器は何か?…相阪 和夫…( 610 ) 焼酎に適した大麦を求めて…岩見 明彦…( 611 ) 談話室さまざまな酒質とその評価…吉沢 淑…( 612 ) Branch Spirit北日本支部:バイオテクノロジーお国自慢 Germination 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 616 ) バイオインフォメーション…( 617 ) 本部だより…( 621 ) 支部だより…( 623 ) 学会事務局より…( 625 ) 総 目 次

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

巻頭言

報文

小麦タンパク( グルテン )を配合した醤油のペプチドと呈味性

総合論文

嫌気性細菌の機能を駆使したバイオマスの有効利用…大宮 邦雄…( 7 )

生物磁石の利用に関する基礎的研究…松永 是…( 18 )

講座 バイオベンチャー( 第10回 )

バイオミディア

酵母といえば… Non-Conventional Yeastの時代の到来か…由里本博也…( 31 )

Saccharomyces bayanusは分類上のゴミ箱?…尾形 智夫…( 32 )

抗体の多様化メカニズムの不思議…金山 直樹…( 33 )

環境ホルモンの微生物浄化…永瀬 裕康…( 34 )

清酒と酒粕,焼酎と焼酎粕 -焼酎粕の有効利用-…森村 茂…( 35 )

バイオ植物ワクチン ~発展途上国へのワクチン普及を可能にする新技術~…的場 伸行…( 36 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 37 )

Branch Spirit

東日本支部: 産学連携による実用化研究を考える( 第2回 )

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 41 )

投稿規定…( 42 )

バイオインフォメーション…( 48 )

本部だより…( 50 )

支部だより…( 51 )

事務局より…( 53 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

総合論文

固体培養における麹菌の酵素生産と菌体外可溶性多糖に関する研究…岩下 和裕…( 69 )

植物代謝工学に資する基礎技術に関する研究…福崎英一郎…( 79 )

講座 バイオベンチャー( 第11回 )

企業と大学とベンチャー企業における研究者…幡多 徳彦…( 87 )

バイオミディア

リフォールディング法…白木賢太郎…( 90 )

遺伝子治療用アデノウイルスベクター…山地 秀樹…( 91 )

環境の遺伝子診断・遺伝子治療…清 和成…( 92 )

cAMPは抑制因子?促進因子? カビ毒生合成と細胞内情報伝達…楠本 憲一…( 93 )

微生物の浮遊状態と付着状態,どっちが悪者?…野村 暢彦…( 94 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 95 )

談 話 室

J.B.BとApplied Environmental Microbiologyとの比較…芝崎 勲…( 97 )

Branch Spirit

西日本支部: 諏訪酒造株式会社の紹介…東田 雅彦…( 99 )

Germination

産学連携について思うこと…吉田 信行…( 100 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 101 )

バイオインフォメーション…( 102 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

巻 頭 言

Journal of Bioscience and Bioengineeringのアイデンティティー…加藤 暢夫

報文

低グルテリン米清酒仕込における特異香のアミノ酸による抑制…古川 幸子・水間 智哉・清川 良文

飯田 修一・松下 景・前田 英郎・春原 嘉弘・若井 芳則…( 108 )

総合論文

動物細胞培養による物質生産系構築とティッシュエンジニアリングへの応用…大政 健史…( 117 )

深在性真菌症治療薬ミカファンギン( FK463 )の工業化研究

…山下 道雄・松田 充功・大畑 暢敬・神田 宗和・檜垣 知臣…( 123 )

2004年論文賞紹介

フィールドスケールコンポスターからの優占微生物の分離とその性質解析

…Mannix Salvador Pedro他…( 132 )

Tetragenococcus halophilus DnaKのヘテロ発現が大腸菌の高塩環境適応に与える影響

…杉本 真也他…( 133 )

マウス乳癌末期モデルにおける磁性微粒子を用いた温熱療法……田中 功二他…( 134 )

小麦胚芽無細胞タンパク質合成系で生産されるタグ付き組換えタンパク質の安定化…河原崎泰昌他…( 135 )

分子シャペロンを包括した逆ミセルによるタンパク質のリフォールディング…迫野 昌文他…( 136 )

講座 バイオベンチャー( 第12回・最終回 )

バイオベンチャー企業日米欧比較…森 和哉・川勝一左哲・吉國 義明…( 137 )

講座バイオベンチャーをふりかえって…( 146 )

バイオミディア

病原菌を無毒化する魔法…諸星 知広…( 150 )

発泡酒醸造におけるビール酵母の活躍…近藤 平人…( 151 )

脱糖化反応を触媒する酵素…赤澤 真一…( 152 )

Biohydrogen:水素社会の一翼を担えるか…若山 樹…( 153 )

白色腐朽菌がフェノール類を識別して分解する…辻山 彰一…( 154 )

<海外だより>遠くの芝生は青い…室岡 義勝…( 155 )

テクノロジーサロン

Fuji Sankei Business i., News i.…( 158 )

談 話 室

回想―単純化思考と複合思考…本江 元吉…( 160 )

Branch Spirit

関西支部:バイオテクノロジー啓発活動あれこれ…寺嶋 正明…( 161 )

Germination

地震は突然あなたを襲う…高橋 祥司…( 162 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 163 )

バイオインフォメーション…( 164 )

本部だより…( 166 )

支部だより…( 167 )

事務局より…( 168 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

主催:日本生物工学会,日本生物工学会関西支部

地球環境の悪化に対処すべく,「バイオ素材」,「バイオエネルギー」の新たな開発に向けての研究が一段と熱をおびています.これらの研究もさることながら,何より環境そのものを「保全,修復」するための技術開発なくしては,現在の環境をも維持することはできません.近未来の「環境」をこれら3つのキーワードで考えるためのシンポジウムを企画しましたのでふるってご参加下さい.

日時

2008(平成20)年11月14日(金)10:30~

場所

大阪市立大学文化交流センター(大阪市北区梅田1-2-2-600)http://www.osaka-cu.ac.jp/faculties/bunko/index.html

プログラム

10:30 ~10:35

10:35 ~11:10鷹羽 武史

11:10 ~11:45谷原 正夫

11:45 ~12:20小原 仁実

休憩

13:20 ~13:55斉木 隆

13:55 ~14:30戸木田裕一

14:30 ~15:05若山 樹

休憩

15:20 ~15:55松井 啓祐

15:55 ~16:30山田 宏之

16:30 ~16:50

16:50 ~16:55

講演会終了後懇親会

参加費

無料

懇親会参加費

4,000円(学生 1,000円)

申込み方法

参加希望者は,懇親会への出席希望の有無,連絡先を明記の上,E-mailまたはFAXにて下記までご連絡下さい.

申込み締切日

10月31日(金)

申込先・問合せ先

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 生体分子機能学講座monger@biochem.osakafu-u.ac.jp

►関西支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

巻 頭 言

特集「カルボニル化合物を還元する酵素」

特集によせて…寺田 知行…( 174 )

アルドース還元酵素の発現調節と生活習慣病および癌における役割…西中 徹…( 175 )

アルド-ケト還元酵素ファミリーに属するヒドロキシステロイド…宇佐見則行…( 178 )

カルボニル還元酵素の生理的役割…石倉 周平…( 181 )

カルボニル還元酵素の立体構造と分子認識…田中 信忠…( 185 )

似て非なる酵素:アルド-ケト還元酵素とカルボニル還元酵素…寺田 知行…( 188 )

シリーズ 「米国のバイオ事情―ベイバイオのホットスポットより―」

連載開設によせて…室岡 義勝…( 192 )

第1回:シリコンバレーのバイオテクノロジーと人財の動き…八木 博…( 193 )

バイオミディア

Biohydrogenは夢の燃料?…川越 保徳…( 197 )

生体内におけるタンパク質変性機構…錦織 伸吾…( 198 )

麹菌ゲノム解析の現状…佐野 元昭…( 199 )

今再び抗体医薬生産のための動物細胞培養…坂井健太郎…( 200 )

廃棄物埋立地の微生物:わかったこと・わからないこと…石垣 智基…( 201 )

微生物を用いた廃水からの窒素除去システム…佐々木康幸・高谷 直樹・祥雲 弘文…( 202 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 203 )

Branch Spirit

九州支部:バイオテクノロジーお国自慢

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 208 )

バイオインフォメーション…( 209 )

本部だより

平成16年度日本生物工学会技術セミナー報告…( 212 )

事務局より…( 216 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

特集「乳酸が切り拓くエコトピア社会」

特集によせて…高橋 治雄…( 223 )

自動車用ポリ乳酸の課題と高純度乳酸の生産技術…高橋 治雄・石田 亘広・齋藤 聡志…( 224 )

生体吸収性材料の実用化と生体環境設計…富田 直秀…( 227 )

水熱反応を用いたポリ乳酸の循環技術…大門 裕之・佐伯 孝・藤江 幸一…( 230 )

植物由来プラスチック“ポリ乳酸”の役割と成長の方向―LACEA®の事業開発を通して―…川島 信之…( 233 )

都市のゼロエミッションによる生ゴミからポリ乳酸の生産…白井 義人…( 238 )

米国のバイオ事情―ベイバイオのホットスポットより―

第2回:日米バイオの架け橋を目指して…桝本 博之…( 242 )

バイオミディア

ポリリン酸の良い話…河井 重幸…( 244 )

DNAアレイを用いた有機合成用触媒のハイスループットスクリーニング…中村 薫…( 245 )

粘膜免疫の特徴と粘膜ワクチンの開発…國澤 純…( 246 )

“つわり香”を抑える酵母育種…坪井 宏和…( 247 )

未来への遺産,豚糞尿処理…浜田 英介…( 248 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 249 )

談 話 室

Branch Spirit

中部支部

岐阜大学における産官学連携活動―バイオ分野を中心に―…丸井 肇…( 251 )

Germination

森と湖,そして学生の国フィンランド…大久保文美…( 253 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 254 )

バイオインフォメーション…( 255 )

本部だより…( 257 )

事務局より…( 258 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

挨拶新会長を拝命して…五十嵐泰夫 生物工学会誌の使命…園元 謙二 報文酢酸菌の酸化反応を用いたD -arabitolの微量定量法と醤油醸造工程中のD -arabitolの挙動 特集「麹菌のポストゲノム研究最前線」特集によせて…秦 洋二…( 276 ) 麹菌の4重栄養要求性宿主・ベクター系の開発 マイクロアレイを用いた遺伝子発現解析…町田 雅之・阿部 敬悦…( 280 ) 麹菌の固体培養における遺伝子発現の解析…秋田 修…( 283 ) 麹菌のプロテオーム解析…竹内 道雄…( 286 ) ゲノムから見る麹菌転写因子群の構成…小林 哲夫…( 289 ) 麹菌の遺伝子機能解析のための基盤技術…五味 勝也…( 292 ) 麹菌によるタンパク質大量生産システムの開発…幸田 明生・峰時 俊貴…( 295 ) 麹菌ゲノム情報を利用した有用遺伝子の単離と応用 シリーズ「米国のバイオ事情―ベイバイオのホットスポットより―」第3回:バイオベンチャーの奨め…橋本 千香…( 301 ) バイオミディア生物と紫外線…小熊久美子…( 304 ) 合成酵素のコラボレーション…石田 博樹…( 305 ) GM作物の夢…大岡 久子…( 306 ) 実はよく分かっていない折り畳みの“スタート”…櫻井 一正…( 307 ) 細菌間の遺伝子配達業者…曽田 匡洋…( 308 ) 海外だよりプロピオン酸菌―ビフィドバクテリア国際会議そしてビネガーと酢酸菌の国際シンポジウム Fuji Sankei Business i., News i.…( 311 )支部長紹介と活動方針 Branch Spirit北日本支部:バイオテクノロジーお国自慢 Germination 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 317 ) バイオインフォメーション…( 318 ) 本部だより…( 321 ) 支部だより…( 322 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

特集「バイオテクニクス( Biotech-nics and -mix ):研究部会の最前線研究」

特集によせて…園元 謙二…( 327 )

共生工学によるヒアルロン酸生産( Biotechmix )…山田 隆…( 328 )

セル&ティッシュエンジニアリング―細胞から臓器までのネットワーク―…大政 健史…( 331 )

バイオマスからのキシロースとキシリトールの微生物生産…高見澤一裕・河合 啓一・鈴木 徹…( 334 )

スローフードの分子生物学:麹菌の固体培養での遺伝子発現…秦 洋二…( 337 )

機能性脂質の微生物生産…小川 順・櫻谷 英治・清水 昌…( 339 )

乳酸菌バクテリオシン研究・開発の最前線…園元 謙二・善藤 威史・中山 二郎…( 342 )

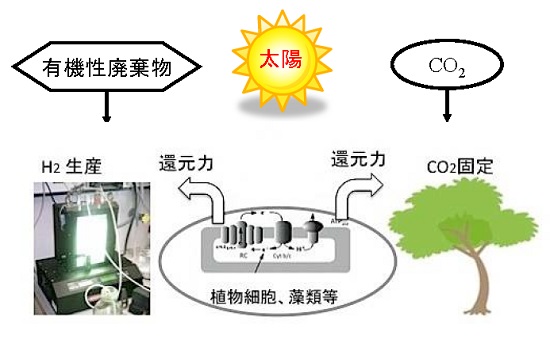

光合成微生物を用いた水素発生用バイオ分子デバイスの開発…若山 樹・中村 史・三宅 淳…( 345 )

シリーズ「米国のバイオ事情―ベイバイオのホットスポットより―」

第4回:バイオ産業における米国の現状と日本の展望…金島 秀人…( 348 )

バイオミディア

タンデムリピートの意義?…浪瀬 政宏…( 352 )

キナーゼなきリン酸化?―イノシトールリン酸の新たな機能―…奥 公秀…( 353 )

生物学的水素生産への期待と葛藤…高畠 寛生…( 354 )

バイオマスと持続可能性…上村 芳三…( 355 )

ナノバクテリア―微生物か?微粒子か?―…青柳 秀紀…( 356 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 357 )

Branch Spirit

東日本支部:産学連携による実用化研究を考える( 第3回 )

Germination

エミューでバイオインダストリー…中川 智行…( 361 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 362 )

バイオインフォメーション…( 363 )

支部だより…( 366 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

特集「ナノバイオテクノロジー」

特集によせて…高木 昌宏・民谷 栄一…( 371 )

ナノバイオテクノロジー産業化ロードマップの概要…古川 善規…( 372 )

珪藻殻自己組織化機能を用いた人工バイオミネラリゼーション

…田中 祐二・金子 忠昭・藤原 伸介・松田 祐介…( 376 )

細胞および組織特異的遺伝子導入を可能にするバイオナノカプセル

…山田 忠範・妹尾 昌治・上田 政和・近藤 昭彦・谷澤 克行・黒田 俊一…( 380 )

高機能・高集積化を目指したバイオチップ技術…高村 禅…( 384 )

シリーズ「米国のバイオ事情―ベイバイオのホットスポットより―」

第5回: 米国の在宅医療製品…松原 弘行…( 388 )

テクノロジーサロン

昆虫由来新規無細胞タンパク質合成試薬キットの開発

…四方 正光・江連 徹・鈴木 崇・小林慎一郎・伊東 昌章…( 390 )

バイオミディア

タンパク質を鋳型としたナノ金属の創製…浜田 寛之…( 392 )

活性のあるタンパク質が欲しい!-遺伝子情報から効率的にタンパク質を得るために-

…町田 幸子…( 393 )

再生医療のための細胞源…小山 寿恵・三好 浩稔…( 394 )

廃水処理における伝達性プラスミドの利用…惣田 訓…( 395 )

微生物の声色は?…澤田 勇生…( 396 )

海外だより

Bio 2005 Pliladelphia―世界最大のバイオフェアー―…室岡 義勝…( 397 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 399 )

談 話 室

食中毒は絶えることはない…芝崎 勲…( 400 )

Branch Spirit

西日本支部:ダイマツ研究所紹介

Germination

研究分野を変えるきっかけは…髙塚 賢二…( 403 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 404 )

バイオインフォメーション…( 405 )

本部だより…( 407 )

支部だより…( 409 )

事務局より…( 410 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

特集「再生医療における医工連携-セル/プロセスエンジニアリング-」

特集によせて…田谷 正仁…( 423 )

ESセルエンジニアリング…仲野 徹…( 424 )

ヒト神経幹細胞の大量培養・品質評価技術の開発…金村 米博・森 英樹・兼松 大介・山崎 麻美…( 427 )

継代培養におけるヒト角化細胞の寿命評価…紀ノ岡正博・井家 益和・田谷 正仁…( 430 )

物理刺激を利用した再生組織の作製…水野 秀一・渡辺 節雄…( 433 )

非染色細胞観察評価システムの開発…八尋 寛司…( 436 )

培養軟骨の産業化の現状および将来展望―生物工学に期待すること―…菅原 桂・畠 賢一郎…( 439 )

シリーズ「米国のバイオ事情―ベイバイオのホットスポットより―」

第6回:米国バイオ産業の現状と将来動向…星野 岳穂…( 442 )

バイオミディア

乳酸菌が呼吸する?!…佐々木泰子…( 446 )

RNAiで遺伝子を置換する?!…伊福健太郎・佐藤 文彦…( 447 )

植物が作るプラスチック…松本謙一郎…( 448 )

再考,発酵と腐敗はどこが違う?…酒井 謙二…( 449 )

ニワトリの卵で有用タンパク質を作る…進藤 卓也…( 450 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 451 )

Branch Spirit

関西支部:平成17年度支部活動の概要…西岡 求…( 453 )

プロジェクト・バイオ

「ビールの泡」エンジェルリング…近藤 平人…( 454 )

Germination

博士号取得後の行き先探し…福田伊津子…( 456 )

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 457 )

バイオインフォメーション…( 458 )

事務局より…( 462 )

大会プログラム(別冊)

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

特集「深海バイオテクノロジーの展開」

特集によせて…加藤 千明…( 465 )

深海底の化学合成共生システム…藤原 義弘…( 466 )

深海生物の保圧採取と細胞工学への展開…三輪 哲也…( 469 )

深海環境に適応した微生物の分離と性質…能木 裕一…( 472 )

深海熱水活動と地殻内微生物圏…高井 研…( 475 )

深海微生物の生産する有用酵素…大田ゆかり・秦田 勇二・宮﨑 征行・掘越 弘毅…( 479 )

シリーズ「米国のバイオ事情―ベイバイオのホットスポットより―」

第7回・最終回:投資家から見たバイオの行方…倉島 麗理・北口 順治…( 482 )

バイオミディア

がんだけでないカビ毒の危険性…長嶋 等…( 487 )

海洋生物の大量死から学ぶ…浦川 秀敏…( 488 )

食品にみられるタンパク質凝集…工藤 基徳…( 489 )

環境浄化における微生物と植物のコラボレーション…廣岡 孝志…( 490 )

1個の微生物を分離する技術…生田 創…( 491 )

海外だより

国際微生物学連合会議-IUMS-San Francisco 2005…室岡 義勝…( 492 )

プロジェクト・バイオ

「サッポロドラフトワン」による新スッキリ味の創出…中村 剛…( 494 )

Fuji Sankei Business i., News i.…( 496 )

Branch Spirit

九州支部:長崎県におけるバイオテクノロジー…芳本 忠…( 498 )

Germination

今月の Journal of Bioscience and Bioengineering…( 501 )

バイオインフォメーション…( 502 )

本部だより…( 503 )

支部だより…( 504 )

事務局より…( 506 )

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 9月 2008

特集「植物バイオリアクターによる外来タンパク質生産」

特集によせて…藤山 和仁…( 509 )

植物小胞輸送工学…吉田 和哉・松井 健史・新名 惇彦…( 510 )

血糖コントロール作用を持つペプチド「GLP-1」を集積した遺伝子組換えイネ種子の開発

…杉田 耕一・笠原( 遠藤 )さおり・海老沼宏安・多田 欣史・楊 麗軍

保田 浩・林 祐二・城森 孝仁・高岩 文雄…( 513 )

イネ培養細胞による医療用タンパク質の生産…寺嶋 正明…( 516 )

アメリカにおける分子農業の現状…的場 伸行・Charles J. Arntzen…( 519 )

植物生産医療タンパク質と糖鎖…藤山 和仁…( 522 )

バイオミディア

亜鉛輸送体による生体調節-Hypozincemiaの発症機構…神戸 大朋…( 525 )

オオムギの脂質酸化酵素がビールの品質を下げる!?…黒田 久夫…( 526 )

細胞システムへのアプローチ…吉川 智啓…( 527 )

天然ゴム廃棄物の微生物処理…笈木 宏和…( 528 )

搾って作る?アスタキサンチン…勝田 知尚…( 529 )

海外だより