Published by 学会事務局 on 12 10月 2010

第63回(2011)日本生物工学会大会養王田 正文

第63回日本生物工学会大会〈2011年9月26日(月)~28日(水)、 会場: 東京農工大学小金井キャンパス〉の一般シンポジウムを公募致します。多数の応募をお待ちしております。なお会場の関係から、申し込み多数の場合には実行委員会で選考いたしますことをご了承ください。

採択の結果と詳細については、1月中旬までにお知らせする予定です。また、シンポジウム講演者への謝礼を実行委員会がご用意することはいたしません。

シンポジウム

2010年11月1日(月)~ 12月22日(水) 終了しました

申込方法

第63回日本生物工学会大会シンポジウム提案書 に

シンポジウム課題(仮題で可)

開催趣旨 (200字程度)

世話人氏名

所属

メールアドレス

電話番号

予想される参加者数

を記載の上、メール、FAX、または郵便にて下記までお申し込み下さい。

申込先

〒184-8588 東京都小金井市中町2-24-16

大会HP

https://www.sbj.or.jp/2011/

►年次大会Topへ

年次大会 ,新着情報

Published by 学会事務局 on 05 10月 2010

巻頭言“随縁随意” 報文 特集 大学・研究機関崩壊の序章は始まっているのか? 特集 生物工学と「食」の接点 バイオミディア Branch Spirit プロジェクト・バイオ Fuji Sankei Business i …(620) Germination微生物の培養と酵素精製を楽しむ…矢野 成和…(622) 今月のJournal of Bioscience and Bioengineering …(623)バイオインフォメーション…(624) 研究部会…(625) 本部だより…(626) 支部だより…(627) 事務局より…(630) Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

►生物工学会誌Topへ

生物工学会誌

Published by 支部:九州 on 01 10月 2010

第17回日本生物工学会九州支部大会の開催日程が変更になりました。⇒詳しくはこちら

【変更後の日程】

2010年12月3日(金)

17:00~18:00 特別講演

18:30~20:00 ミキサー(琉球大学生協北食堂:参加費無料)

2010年12月4日(土)

9:00~15:00(予定) 一般講演

11:45~12:45 評議員会

【場所】 琉球大学 農学部(千原キャンパス:沖縄県中頭郡西原町千原1)

12月4日は翌日の那覇マラソンのため宿泊予約が取りにくい状況ですのでご注意ください。

なお、12月3日には、微生物の寄生・共生から探る伝統醸造の深淵研究部会 主催のシンポジウム『沖縄から探る伝統的発酵における微生物の寄生・共生』 を午後1時30分から同キャンパス内にて開催しますので、どうぞそちらもご参加ください。

支部活動 ,新着情報

Published by 支部:関西 on 30 9月 2010

日本生物工学会関西支部では2010年12月23日(木)に中高生と中高教員を対象にしたバイオサイエンス・セミナー「バイオって何やろ?実験で学び対話で納得-バイオカフェ&ラボ2010」を開催します。⇒詳しくはこちら

日時: 2010年12月23日(木・祝) 13:00 ~ 16:50場所: 大阪大学工学部応用自然科学科 U2棟

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

支部活動 ,新着情報

Published by 支部:関西 on 30 9月 2010

バイオサイエンス・セミナー「バイオって何やろ?実験で学び対話で納得-バイオカフェ&ラボ2010」はは中高生と中高教員を対象にしたバイオテクノロジー実験講座です。バイオテクノロジーの面白さを知ってもらおうと関西地区の大学で研究を行っている若手の先生方、大学院生が工夫を凝らした実験を披露します。

本年度の「バイオって何やろ?実験で学び対話で納得-バイオカフェ&ラボ2010」は、文部科学省科学研究費補助金(成果公開促進費)補助事業として開催します。これは、体験実験と環境に役立つバイオって何やろなどバイオテクノロジーの各テーマに関する講演を対話形式で行います(バイオ・カフェと呼んでいます)。

体験実験は、パン酵母を使った発酵実験を行う「とことん実験コース」とバイオテクノロジーに関係する簡単な実験を行う「いろいろ体験コース」(参加者は次のうち、計2つの実験を体験できます。A:邪魔な不純物を取り除こう!、B:固定化酵素でジュースからアルコールを作ろう!、C:抗体を使って抗原タンパク質を見つけよう!)の2つから選べます。くわしくは下記をご覧ください。

「バイオって何やろ?実験で学び対話で納得ーバイオカフェ&ラボ2010」ホームページ

http://biocafe.kobe-c.ac.jp

開催日時

2010年12月23日(木・祝) 13:00 ~ 16:50

開催場所

大阪大学工学部応用自然科学科 U2棟http://www.eng.osaka-u.ac.jp/ja/campusmap.html

対象

中学2・3年生、高校1年生、小・中・高教員(教員は見学のみ)

募集人数

とことん実験コース: 50名

いろいろ実験コース: 60名

申し込み締切日

11月30日(火)

申し込み方法

参加のお申し込みは、下記6項目の必要事項をもれなく記入して、参加者ごとにE−メールで下記のアドレスへお申し込み下さい。参加希望者氏名 学校名・学年 住所 (自宅)緊急連絡先 (電話番号)PCのE−メールアドレス (携帯電話のE−メールアドレスは不可)希望コース

申し込み・問い合わせ先

日本生物工学会 関西支部事務局

►関西支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 学会事務局 on 29 9月 2010

日本生物工学会の微生物の寄生・共生から探る伝統醸造の深淵研究部会(略称:伝統発酵部会)では、2010年12月3日(金)にシンポジウム『沖縄から探る伝統的発酵における微生物の寄生・共生』 を開催いたします。⇒詳しくはこちら

日時: 2010年12月3日(金)午後1時30分~場所: 琉球大学農学部

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

新着情報 ,研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 29 9月 2010

『沖縄から探る伝統的発酵における微生物の寄生・共生』

日時: 2010年12月3日(金) 午後1時30分~場所: 琉球大学工学部4号館111教室

⇒印刷用ポスター

盛会に終了しました。御関係の皆様、誠にありがとうございました。

►微生物共生活用発酵工学研究部会Topへ

学会行事 ,研究部会(若手会)

Published by 支部:東日本 on 27 9月 2010

日本生物工学会東日本支部では、2010年11月5~6日に第5回 学生発表討論会を開催します。⇒詳しくはこちらから

日時: 2010年11月5日(金)13時~11月6日(土)13時 場所: 八王子セミナーハウス(東京都八王子市下柚木1987-1)

学生の皆さんの参加をお待ちしております。

支部活動 ,新着情報

Published by 支部:東日本 on 27 9月 2010

日本生物工学会東日本支部 第5回 学生発表討論会

(社)日本生物工学会東日本支部 主催

日時

2010年11月5日(金)13時~11月6日(土)13時

場所

八王子セミナーハウス (東京都八王子市下柚木1987-1)

開催趣旨

「研究室から飛び出よう!」

~日本生物工学会東日本支部 第5回学生発表討論会のご案内~

「自分の研究の進め方って、企業の人から見たらどうなんだろう?」

学生の皆さん、このような疑問を、社会人に直接ぶつけてみませんか? 就職や進学を考えている皆さんの研究内容の発表を通じて、バイオ関連の様々な分野で活躍する先輩方がアドバイスをしてくださいます。

研究発表といっても、学会のようなまとまったデータは必要ありません。もちろん、学会で発表した内容そのままを持ってきても構いませんし、まだ途中の段階でも、うまくいっていなくて滞っているようなものでも歓迎します。むしろ、そのようなうまくいっていない時にどう考えたらよいか、研究室の外に出ればヒントが見つかるかもしれません。

夕食後には、社会人との自由討論会も企画しています。企業の研究ってどういうもの? 社会人になって必要とされる能力は? のような、皆さんの将来に関する疑問など、研究室ではなかなか聞けないことを質問するチャンスです。

学生の皆さんの参加をお待ちしております。

社会人、大学教員の皆様 の参加も、もちろん歓迎いたします。近頃の学生に一言いいたい という方、奮ってご参加ください。

内容についての詳細 は、以下のURLより、生物工学会誌2010年第88巻第1号のBranch Spirit欄に掲載しました記事をご覧ください。https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/8801_branch_spirit.pdf

募集人数

学生・一般合わせて 35名

内容

プログラム予定

11月5日(金)

13:00

受付

13:20

基調講演「バイオ:日本の源流から未来へ 」 14:00

研究発表会(1)

17:30

休憩

18:00

夕食

19:30

自由討論会

11月6日(土)

8:00

朝食

9:00

研究発表会(2)

12:00

昼食

13:00

解散

本セミナーは、二つのプログラムから構成されます。

<研究発表会> 参加学生全員に、自分の研究内容について発表していただきます。一度学会で発表したものや、まだデータが出ていないもの、全然うまくいっていないものでも構いません。発表時間は討論も含めて15~20分を予定していますので、研究室外の人にも実験の背景や状況などをわかりやすく説明できるようなスライド 10枚程度を用意してください。(PCはこちらでも用意いたしますが、持参等については申込後に確認します。)

<自由討論会> 企業や研究所などで社会人として研究・開発に携わっている先輩方と、学生時代や現在の経験談、企業で必要とされる能力や研究の心得など様々なことについて、緊密かつ自由に語り合います。ふだんなかなか知ることのできない、企業人や大学教員の経験や知識に触れるチャンスです。

参加申込

10月18日(月) までに、氏名、一般会員/大学教員/学生会員/学生非会員の別、所属、連絡先、TEL、E-mailを記入の上、件名を「第4回学生発表討論会申込」として、下記申込先にE-mailにてお申し込みください。プログラム作成のため、学生の方には、参加申込締切後に簡単な要旨(500字程度)を作成して頂きますのであらかじめご承知おきください(要旨〆切は10月25日を予定)。

参加費

参加費の支払は、当日受付時にお願いいたします。

申込先

日本生物工学会東日本支部 第5回学生発表討論会

►東日本支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 学会事務局 on 27 9月 2010

日本生物工学会は公益法人化に伴い、会員の皆様のお役に立てる学会をめざして改革を進めています。その一環として、学会とそれを構成する各種会員の相互の連携と取り組みにより、会員それぞれが活性化し、ともに発展できるような新たなアプローチを模索しています。

「賛助会員のページ」は、こうした考えに基づき企画したもので、賛助会員企業に自社のアクティビティや社会活動を発信していただき、大学や研究機関ではそれを新たなイノベーションや公益活動にフィードバックしていただくことを希望しています。

和文誌編集委員会

►生物工学会誌Topへ

新着情報 ,生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 27 9月 2010

生物工学会誌 第88巻 第9号山田 靖宙

はじめに身の上話からすると、私は神戸で生まれ西宮市で育ち、六甲山脈を毎日眺めて小学、中学時代を過ごした。自然環境がよく、我が家の周りは水田、貯水池があり、それをつなぐ水路があり、フナ、モロコ、ドジョウ、ウナギも獲れた。昆虫もカブトムシ、クワガタ、多種類のカミキリムシ、蜂も採集できた。初夏には蛍が多数みられ蛍狩りをして遊んだ。夏は香櫨園の浜に出かけメゴチ、ハゼ釣りなど豊かな自然を楽しむことができた。現在の環境は神戸淡路大震災以後大変容し、池は埋め立てられ、畑は集合住宅になり、海岸はコンクリート護岸されている。

中学2年生のとき父親の転職で東京に移り中学、高校、大学は東京で卒業した。千代田区に居住したが昭和20年代の東京都内の自然環境の悪さにはゴミ処理システムを含めて驚いた。都心の下水は完備していたが千代田区を貫く神田川は、排泄物を東京湾に運び、廃棄する船が通い糞尿臭を撒きちらしていた。生物系を目指し、東京大学農学部を卒業、同大学院博士課程を終え、助手を6年務めた。この間有機合成化学を専攻した。

大学紛争が始まり収まった後1970年に大阪大学工学部醗酵工学科に助教授として赴任した。ちなみに大学紛争はフェーズ遅れで京大を経て阪大にも及び、私は東京、大阪でゲバ棒の襲撃を体験した。当時の北千里の阪大キャンパス付近は万博会場に近く、活気にあふれ、会場来訪者で交通渋滞多発地点であった。日本の景気も良く建築ブームの時代であった。

所属研究室の岡田弘輔教授は酵素工学の専門家であり生物有機化学専門の私に酵素の化学修飾の課題を、学科主任の照井堯造教授は放線菌の抗生物質誘導因子の分離構造決定の課題を下さった。いずれの課題もやりがいのある対象で、特に放線菌抗生物質誘導因子(autoregulator)は1999年の退官に至るまでの私のメインテーマになり多くの共同研究者の寄与により成果を挙げることができた。また多数の卒論生、大学院生、ポスドクの研究論文課題となった。

時代とともに本学会の名称は大阪醸造学会、日本醗酵工学会、日本生物工学会と変化してきた。その間、本学会が関わる分野では分子生物学、遺伝子工学などの 手法が駆使されるようになり、私の研究対象である放線菌抗生物質誘導因子の作用機構なども遺伝子レベルで解明することができた。研究手段が進歩し、精緻になるにつれ、それにかかる試薬、装置、人件費などの費用は莫大なものになり、文部科学省の科研費は干天の慈雨であった。

さて、これらの研究成果がどれだけ日本産業に貢献したのかは定かではないが、現政権下の事業仕分けから判断するとどうであろうか。面白い研究成果ですね。しかしそれはどんな役に立つのですか? と聞かれると大学の研究者としては、成果は研究論文として国際誌に投稿しています。引用もよくされていますとしか答えられない。1980年に1年間のアメリカ留学の機会を与えられ、Stanford 大学Barry Sharpless教授(2001年ノーベル化学賞)の研究室に滞在し、工業的に役に立つ不斉合成反応を追求する姿勢を学んだ。その視点から私の当時の実用的な研究成果としてはむしろ費用のかからない有機合成と微生物酵素を併用した簡単な有用天然物の不斉合成法や新規酵素の開発があげられると思っている。

大阪大学を定年退官後は広島県福山市の私学福山大学に8年間勤務した。ここで私学と国立大学の学生の違いを痛感した。福山大学は研究も重視し、優れた教員を多数抱えていたが在職期間8年間における入学生の資質の低下は著しく、少子高齢化の日本の縮図が顕著に見られた。これからの我が国の自然科学系分野の人材育成は初等教育から見直すべきであろう。

著者紹介 大阪大学名誉教授

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報 ,生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 21 9月 2010

事前参加申込みの受付を終了いたしました。多数のお申込みありがとうございました。

お支払い期限(9月25日) を過ぎても入金確認がとれない場合は、事前予約は無効になり、講演要旨集、参加章は送付されません。2010年度大会への参加を希望される方は、当日大会受付にて当日料金をお支払いください。

大会参加費(講演要旨集を含む)

懇親会費

予約

当日

予約

当日

正会員

10,000円

12,000円

8,000円

10,000円

学生会員

6,000円

8,000円

4,000円

5,000円

非会員

14,000円

16,000円

10,000円

12,000円

(大会参加費: 正会員・学生会員は不課税、非会員は消費税を含む)

年次大会

Published by 学会事務局 on 15 9月 2010

和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i の企画特集『バイオ最前線』欄に編集協力をし、毎月第3水曜日に記事を掲載しております。本日(9月15日)、第4回「第62回日本生物工学会大会 10月27~29日に宮崎市で開催」が掲載されました。

⇒掲載記事:「第62回日本生物工学会大会 10月27~29日に宮崎市で開催」

次回は、10月20日(水)掲載予定です。

※当サイトでは、Fuji Sankei Business iのご厚意により該当記事のPDFを公開しております。

新着情報 ,生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 14 9月 2010

生物工学若手研究者の集い2010年度総会・交流会 の参加申込み締切を延長しました。

申込みを希望される方は、10月4日(月) までに、氏名、一般 / 学生の別、所属、連絡先 (E-mail、TEL)をご記入の上、E-mailでお申し込みください。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

新着情報 ,若手会

Published by 学会事務局 on 14 9月 2010

学会ホームページ、大会ホームページが稼動します www.sbj.or.jp サーバーの引越に伴い、以下の時間サーバーを停止させて頂きます。

ご迷惑をおかけいたしますが、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

<サーバー停止日時>

上記期間中も英文誌Journal of Bioscience and Bioengineeringの投稿・査読システム(EES) および閲覧(ScienceDirect) は通常通りご利用いただけます。

新着情報

Published by 支部:関西 on 09 9月 2010

日本生物工学会関西支部では2010年11月26日に第98回醗酵学懇話会を開催します。⇒詳しくはこちら

日時: 2010年11月26日(金) 15:00~19:30

場所: 奈良市ならまちセンター 多くの皆様のご参加をお待ちしております。

支部活動 ,新着情報

Published by 支部:関西 on 09 9月 2010

標記例会ならびに懇親会を下記の通り開催いたしますので、多数ご参加下さい.

日時: 2010年11月26日(金) 15:00~19:30

場所: 奈良市ならまちセンター 講演: 15:00~16:50

「菩提もと清酒の復活」(奈良県工業技術センター)松澤 一幸 岩口 伸一

見学: 17:30~18:00 春鹿酒造(株式会社今西清兵衛商店) 懇親会: 同上 18:00~19:30 参加費: 500円 (不課税) 学生無料懇親会費: 2,000円(税込み) 学生無料定員: 50名(定員になりしだい締め切ります)申込み方法: 氏名、連絡先、TEL、懇親会の出欠を明記の上、下記宛にお申し込み下さい。申込先:

〒558-8585 大阪市住吉区杉本町3-3-138

講演1 「菩提もと清酒の復活」

奈良県工業技術センター 松澤 一幸

室町時代、日本酒は寺院で競って造られ清酒醸造技術が大躍進した。寺院で造られたお酒は僧坊酒とよばれ 1. 酒母の製造技術 2. 原料処理技術 3. 大量製造技術 4. ろ過技術 5. 加熱殺菌技術など、現在の清酒造りにおいて重要な技術が開発された。酒母の原形である「菩提もと」は、奈良県菩提山正暦寺で創製され全国に普及したが大正時代に途絶えたとされていた。そこで「菩提もと」を復元するため研究に着手し、科学的にそのメカニズムを解明することにより商品化に至った。本講演では、菩提もと復元のプロジェクト(記録映画)を紹介するとともに、菩提もとのメカニズムについて概説する。

講演2 「奈良八重桜から分離した花酵母で造った爽やかな旨味の清酒」

奈良女子大学理学部 岩口 伸一

奈良八重桜(ナラノヤエザクラ)から分離した酵母を用いて発酵食品の開発を行う「奈良八重桜プロジェクト」が平成18年に発足した。本プロジェクトの一つとして、奈良女子大学の学章、奈良県花、奈良市花に用いられている日本古来の奈良八重桜から酒酵母を分離した。桜から酒酵母を分離する試みは、これまでにもいくつかの大学、県で試みられているが、そのほとんどがソメイヨシノに由来するものである。分離株は、高い有機酸と芳香の生成能など協会酵母にはない際だった特徴を有している。この酵母を用いて製造した清酒「奈良の八重桜」は、これまでの日本酒と趣の異なる爽やかなワイン風味のものと評されている。本講演では、清酒「奈良の八重桜」の開発プロジェクトについて紹介する。(生物工学会誌 第87巻、第7号 「大学発!美味しいバイオ」関連記事掲載…

►関西支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 学会事務局 on 09 9月 2010

IANAS 2011 第一回国際anammoxシンポジウム 主催: 第1回国際anammoxシンポジウム組織委員会共催: 日本生物工学会ほか

日時 2011年5月19-20日 会場 熊本大学工学部100周年記念館 論文募集 使用言語: 英語 枚数: A-4 2頁以内 募集分野: 1) Partial Nitritation

提出期限 2010年12月20日 提出方法 郵送又はE-mailで下記まで提出下さい。 採用通知 2011年1月31日頃 フルペーパー提出期限 2010年3月31日 参加費 【一般】 問合せ先 第1回国際anammoxシンポジウム(IANAS 2011)組織委員会事務局 URL http://www.civil.kumamoto-u.ac.jp/suishitu/ianas2011/index.htm

新着情報

Published by 学会事務局 on 01 9月 2010

2010年11月13日(土)に、2010年度日本生物工学会技術セミナー「お酒の酵母だけが酵母じゃない-いろんな酵母の得意技- 」(本部・西日本支部共催)が開催されます。⇒詳しくはこちら

日時: 2010年11月13日(土)場所: 福山大学社会連携研究推進センター(宮地茂記念館)

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

支部活動 ,新着情報

Published by 支部:西日本 on 01 9月 2010

酵母といえば清酒酵母、ワイン酵母、ビール酵母やパン酵母などが古くからお酒や身近な食品の発酵に利用されてきました。また、この酵母サッカロミセス・セレビシエ(Saccharomyces cerevisiae )は遺伝学や分子生物学の研究にも世界中で活発に利用され「究極の細胞」とも呼ばれています。もしかすると多くの研究者は、かつて私がそうであったように、サッカロミセスを材料にすれば、どの生物より早く、何でもできると考えているかも知れません。事実、真核生物で最初に6000個もの全遺伝子が解明され、遺伝子破壊などありとあらゆる遺伝子操作が可能となっています。サッカロミセスは知名度の高いスター選手といえます。

しかし、今一度、種の多様性に思いをめぐらしてみますと、サッカロミセスも単に酵母の一種であることに変わりはありません。どんな生き物にも得手不得手があるものです。生物工学とは生き物の得意な技を見つけて伸ばしてやる学問かもしれません。

本技術セミナーでは、様々な酵母に登場していただきます。それぞれの酵母は得意技を持っています。各選手(酵母)の得意技をコーチ(ご講演研究者)から解説していただけば、スター選手をしのぐまぶしい魅力に取り憑かれるはずです。本技術セミナーが様々な酵母の姿とその可能性を堪能できる機会となれば幸いです。

(西日本支部長 赤田 倫冶)

日時

2010年11月13日(土)

場所

福山大学社会連携研究推進センター(宮地茂記念館)

参加費

無料

懇親会費

一般6,000円(税込み)、学生2,000円(税込み)

申込み方法

懇親会への出席希望の有無、連絡先を明記の上、E-mailまたはFAXにて下記までご連絡ください。

申込み先

日本生物工学会西日本支部事務局(山口大学工学部内)

問合せ先

赤田 倫治 (西日本支部長)

主催: 日本生物工学会、日本生物工学会西日本支部共催: 日本農芸化学会中四国支部

プログラム

13:00-13:10 開会の挨拶………………………………生物工学会会長 飯島 信司

13:10-13:35 「酵母の種多様性と生殖隔離」久冨 泰資

13:35-14:00 「酵母Kluyveromyces marxianusのDNA修復能を組換えDNAに応用する」星田 尚司

14:00-14:25 「病原性酵母は敵か味方か?見方を変えると広がる応用」水野 貴之

休憩10分

14:35-15:15 「イネに棲む酵母がプラスチックゴミを減らす」 北本 宏子

15:15-15:55 「酵母Yarrowia lipolyticaにおける炭化水素代謝のしくみ」太田 明徳、小林 哲、福田 良一

休憩10分

16:05-16:45 「担子菌系酵母の魅力、そして応用展開―酵素、蛋白質高発現系構築、油脂生産―」家藤 治幸

16:45-17:25 「病原性酵母クリプトコッカス実験系の特性と改良」東江 昭夫

17:25-17:30 閉会の挨拶………………………………福山大学生命工学部 秦野 琢之

18:00-20:00 懇親会 (福山ニューキャッスルホテル・セラヴィにて)

►西日本支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 学会事務局 on 26 8月 2010

►JBB Vol. 110 No. 2 目次(PDF)はこちら

遺伝子、分子生物学、および遺伝子工学

1. Characterization of N- glycan structures and biofunction of anti-colorectal cancer monoclonal antibody CO17-1A produced in baculovirus-insect cell expression system …135

2. Bifidobacterium longum BK28株由来内在性プラスミドから同定されたIS様因子 ISBlo15の特性解析 …141

酵素学、タンパク質工学、および酵素工学

3. Paenibacillus sp. AIU 311由来アルコールオキシダーゼ遺伝子の解析…147

4. Aureobasidium pullulans ATCC 20524の細胞に結合したβ-キシロシダーゼ: 精製,性質およびコードする遺伝子の解析…152

5. キンギョソウの変異型カルコン合成酵素によるテトラケタイドラクトンの生成…158

微生物生理学・発酵生産

6. Enzymatic synthesis of 2'-deoxyadenosine and 6-methylpurine-2'-deoxyriboside by Escherichia coli DH5α overexpressing nucleoside phosphorylases from Escherichia coli BL21 …165

7. 深海性二枚貝シロウリガイから分離されたバイオサーファクタント生産酵母 …169

8. Candida glabrata 呼吸欠損変異株を用いた同時糖化発酵によるバイオエタノール生産 …176

環境バイオテクノロジー

9. Requirement of Acinetobacter junii for magnesium, calcium and potassium ions …180

生物化学工学

10. Using a fed-batch culture strategy to enhance rAAV production in the baculovirus/insect cell system …187

11. Long-term outdoor cultivation by perfusing spent medium for biodiesel production from Chlorella minutissima …194

植物バイオテクノロジー

12. 遺伝子組換えジャガイモおよびイネにおけるサケインターフェロンの生産 …201

セル&ティッシュエンジニアリング

13. 肝細胞によるアルブミン合成とスフェロイド形成における肝細胞増殖因子/ ヘパリン固定化コラーゲンシステムの効果 …208

14. 成体マウス皮膚由来CD34+/CD49f+分画細胞における増殖・分化に対するWnt-10bの影響 …217

15. 細胞マイクロスフェア形成におけるマイクロウェルチップ構造の効果 …223

16. マイクロ流路内での細胞パターニングと濃度勾配を利用したアッセイ技術の確立 …230

17. マウス胚性幹細胞から分化した神経細胞の培養プレート特定領域上への集積 …238

医療バイオテクノロジー

18. Novel implant for transcervical sterilization …242

19. Paclitaxelで誘導されるHER2過剰発現ヒト乳がん細胞のアポトーシスに対するpertuzumab 擬似ペプチド,HRAPの増強効果 …250

バイオ情報

20. ラグランジュ乗数法の利用による最大エントロピー原理に基づくエレメンタリモード解析の適用範囲の拡大 …254

その他

21. Stellera chamaejasme 抽出物によるヒト慢性白血病細胞(K562)増殖抑制活性に関連したオートファジーおよび細胞分化誘導活性 …262

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 26 8月 2010

生物工学会誌 第88巻 第8号古川 謙介

21世紀がスタートして10年になる。新ミレニアムを契機にさまざまな分野で期待を込めた予言、予測がなされた。生命工学に対する未来技術予測も例外ではない。20世紀には科学技術の分野で画期的な発明発見が行われた。現在、我々が享受している生活の多くは20世紀の発明発見によって恩恵を被っている。1903年ライト兄弟による飛行機を皮切りにビタミンの発見、抗生物質、超伝導、合成繊維、コンピュータ、DNA二重らせん構造、トランジスタ、有人宇宙飛行、人類の月着陸、遺伝子組換え技術、スペースシャトル、インターネット、クローン羊など、取捨選択に困るほどである。翻って21世紀には何が発見、発明され、どんな生活が可能になるのだろうか。

1973年、遺伝子組換え技術が世の中に登場して間もなく米国議会はこの技術が産業に及ぼす可能性について調査した。“Impacts of Applied Genetics”の調査書が作られ、我が国では「遺伝子工学の現状と未来」と題して家の光協会から出版された。当時この本を読んで筆者は衝撃と大いなる興味をもった。35年経った今日、これを読み返すとすこぶる興味深い。当時、米国を中心とする学者が予想したことが現在、何がどれほど達成されているのかを検証することは予測に比べて気軽な作業ではある。早々に実現したもの、今後も実現しそうにないものなど、さまざまである。

現在、筆者の大学で1年生を対象にバイオテクノロジー論なる授業を行っているが、2000年に文科省が行ったライフサイエンス分野の未来技術予測調査を紹介している。これは我が国の学者の予言をまとめたものだが、学生と一緒にその実現性を議論し、検証するわけである。この中から筆者の興味でいくつか拾いあげてみたい。50種以上の有用動植物の全ゲノム構造解明(2009年)、タンパク質の構造から生物活性と機能ドメイン予測(2012年)、藻類によるバイオ燃料の生産(2014年)、生分解性プラスチックが全世界のプラスチック生産の過半数、遺伝子組換え農作物が社会的理解を得て普及(2015年)、花粉症やアトピー性などの解明が進み完全治療(2016年)、アルツハイマー病の進行阻止が可能(2017年)、空気中の窒素固定能をもつ作物の開発、砂漠化防止のための耐乾燥性・耐塩性植物の実用化(2018年)、そううつ病の原因解明(2019年)、宇宙空間での生物の飼育・栽培技術の開発(2020年)、生命起源の分子機構が解明(2025年)、生物進化の機構が解明され、実証試験(2028年)などなどである。予想の根拠は不明だが、希望的項目も混在しているようである。

科学技術の進展の裏で負の遺産も急速に増えた。生命は36億年前に誕生したが、20世紀後半からの生物圏の環境悪化は急速だ。ホモサピエンスは67億に増え、このまま増加が継続すれば近未来の更なる環境悪化、食糧とエネルギー不足は自明である。21世紀は科学技術によってもたらされた負の遺産を減らす方向に向かうことを期待したいが、ホモサピエンスの飽くなき欲望との戦いになるのであろう。医学の発達により人類の寿命が延びた。日本発のiPS細胞は2006年、世界で初めてつくられた。分化能と自己複製能をもつこの人工多能性幹細胞は、今後どのように利用されるのであろうか? 傷んだ臓器部品を交換することで病気を治し、寿命を延ばすことが可能になるであろう。しかし、それは自然の摂理に反していないだろうか? 人類にとって真に幸福なことであろうか?

オバマ米大統領は最近(2010年4月)、2030年代半ばまでに、火星の有人周回を目指すことを表明した。隣の中国上海では華々しく万国博覧会が開催されている。科学はミクロとマクロに向かって、未知への挑戦を続けている。現代人は往々にして日々の生活に追いまくられ、目先のことを片付けるのに汲々としがちだが、時には夜空を見て、頭から雑念を取り払って未来(技術)を瞑想したいものである。若い時に瞑想したことをメモにとって10年後、20年後に自身で検証することは楽しい作業であろう。

著者紹介 別府大学教授, 九州大学名誉教授

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報 ,生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 24 8月 2010

関連学会である日本乳酸菌学会が,設立20周年を記念したシンポジウムを開催致します.

テーマ: 進展する乳酸菌研究 - 今後の応用と可能性を探る -

開催日: 2010年11月19(金)、20日(土) http://www.kitasato.ac.jp/access/sirokane/index.html

プログラム・参加申し込み方法についてはこちら まで.

新着情報 ,研究部会(若手会)

Published by 部会:メタボロミクス on 24 8月 2010

日本生物工学会メタボロミクス研究部会主催

オームサイエンスの一つとして注目されているメタボロミクスについて理解を深めていただき、実際にメタボロミクスを実施していただけるための技術の習得を目的として、下記講習会を開催させていただきます.

日時: 2010年11月12日(金)10:00 ~11月13日(土)17:00場所: 大阪大学大学院工学研究科 生命先端工学専攻 化学系C2棟C2-211

講習内容(予定)

10:00~10:30 オリエンテーション

10:00~12:00 実習 第2クール

参加費: 無料募集定員: 若干名申し込み方法: タイトルに「2010メタボロミクス講習会参加希望」と題記し、氏名、所属を明記し、 E-mail にてお申し込みください。

(申し込み先)

►メタボロミクス研究部会Topへ

学会行事 ,新着情報 ,研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 19 8月 2010

2010年度 スローフード微生物工学研究部会 運営委員名簿 50音順

秋田 修 (実践女子大学生活科学部)石井 正治 (東京大学大学院農学生命科学研究科)柏木 豊 (東京農業大学応用生物科学部)北垣 浩志 (佐賀大学農学部)北本 勝ひこ (東京大学大学院農学生命科学研究科)木村 啓太郎 ((独)農研機構・食品総合研究所)古林 万木夫 (ヒガシマル醤油(株)研究所)五味 勝也 (東北大学大学院農学研究科)下飯 仁 ((独)酒類総合研究所)中島 春紫 (明治大学農学部)橋爪 克己 (秋田県立大学生物資源科学部)秦 洋二 (月桂冠(株)総合研究所) 部会長

本年度から橋爪先生、木村先生、北垣先生に新たに運営委員に加わっていただきました。本年度もどうぞよろしくお願いします。

►スローフード微生物工学研究部会Topへ

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 19 8月 2010

スローフード微生物工学研究部会では、下記のシンポジウムに協賛します。ぜひご参加をお願いします。

日本食品科学工学会 第57回大会 東京農業大学 世田谷キャンパス

2010年9月2日(木) 15時15分~17時35分 B1.「醸造麹菌の食品利用への新たな展開」

►スローフード微生物工学研究部会Topへ

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 18 8月 2010

和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i の企画特集『バイオ最前線』欄に編集協力をし、毎月第3水曜日に記事を掲載しております。8月18日に、第3回「天然甘味成分の生産と創薬資源」が掲載されました。

⇒掲載記事:「天然甘味成分の生産と創薬資源」(PDF)はこちら

次回は、9月15日(水)掲載予定です。

※当サイトでは、Fuji Sankei Business iのご厚意により該当記事のPDFを公開しております。

新着情報 ,生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 10 8月 2010

8月6日(金)に、第62回日本生物工学会大会(2010)のポスター発表者、シンポジスト宛に演題番号および、講演場所・日時のお知らせメールを配信いたしました。メールが届いていない方は、下記ウェブ受付係までお問い合せください。

【大会ウェブ受付係】株式会社ダイナコム E-mail:

⇒ポスター発表日程・演題番号表はこちら

年次大会 ,新着情報

Published by 支部:九州 on 06 8月 2010

日本生物工学会九州支部では、2010年10月30日(土)に市民フォーラム「発酵微生物が切り開く新しいバイオテクノロジー」を開催します。学会員以外の方、一般市民の方も歓迎しますので奮ってご参加ください。⇒詳しくはこちら

日時: 2010年10月30日(土)13:00より

支部活動 ,新着情報

Published by 支部:九州 on 06 8月 2010

主催: 日本生物工学会・日本生物工学会九州支部

日時

2010年10月30日(土)13:00より

場所

宮日会館11階ホール(宮崎市高千穂通1-1-33)

プログラム

13:00~13:05 開会の挨拶 会長 飯島 信司 【講演】 13:05~13:55 「乳酸菌:食、環境、健康への利用」園元 謙二

13:55~14:45 「麹菌ゲノム情報の産業への利用」 五味 勝也

14:45~15:00 休憩

15:00~15:50 「微生物集団の働きで資源循環型社会を造る」 五十嵐 泰夫

水光 正仁

参加費

無料

問合せ先

〒889-2192宮崎市学園木花台西1-1

►九州支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 学会事務局 on 02 8月 2010

事務局連絡先 〒565-0871公益社団法人 日本生物工学会

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

アクセス 学会事務局は、大阪大学吹田キャンパス内C3棟4階にあります。

⇒吹田キャンパスへのアクセス

【電車】阪急「北千里」駅より徒歩約20分 【タクシー】 地下鉄御堂筋線「千里中央」駅より約15分 【バス】 より大きな地図で 公益社団法人 日本生物工学会 事務局 を表示

学会について

Published by 学会事務局 on 27 7月 2010

生物工学会誌 第88巻 第7号依田 幸司

「虎は死して皮を残し、人は死して名を残す。」落語・講談の偉人伝の冒頭にいつも使われるので覚えた。良いことで名前を残したいものだが、大悪人として残ってしまうことも……と続けることもある。昨年の本欄に、バッハを聴きながら職業研究者について考察された鎌形洋一先生の名文が載った。本稿の依頼を受けたとき、まず頭に浮かんだのは、その中にあった「研究成果の賞味期間」という言葉と、冒頭の台詞である。研究者の名前の残り方が、日頃から何となく気にかかっている。

学生の頃から、「Publish or perish!」という標語を引き合いに出されて、どんな研究成果も論文を書いて学術雑誌に掲載されなければ消滅して何も残らないと、繰り返し教えられた。進行中の実験の楽しさや先々の成果への期待で、ついつい面倒な論文投稿を先延ばしにする我々への戒めである。思い返せば、バッハもヴィヴァルディも、生涯活躍したあと一度は世の中から完全に忘れ去られてしまった音楽家である。没後、かなり経ってから再評価があり、評価後は長く名声を保っている。自筆や写譜で残されていたものはよいが、失われていれば人類の至宝も取り返しがつかない。

微生物学の歴史について講義するとき、レーウェンフック(1632.10.24-1723.8.26)から始める。オランダの画家フェルメール(1632.10.31-1675.12.15)と一緒に洗礼を受け、遺産管財人にもなったなどと、名画をスクリーンに映して話し始める。「誰が最初に微生物を見たか?」である。レーウェンフック以前に「微生物を見た」人間はいたかもしれない。しかし、観察の報告を、フック(1635.7.18-1703.3.3)がいたロンドン王立協会に送り、機関紙に掲載されたからこそ、発見の栄誉が認められたのである。フックも、没後は若いライバルで後任の王立協会事務長ニュートンによって業績をほとんど抹消され、バネの伸びと力の法則くらいしか一般に名を留めていないが、コルクの細胞の図版を載せた不朽の著作「顕微鏡図譜(Micrographia)」が残されている。この頃に限らず、傑出した人物が同時期に活躍する歴史は限りなく興味深い。パスツールやコッホになれば、もっと具体的な微生物の話が楽しめる。賞味期間はだいぶ長い。

さて、生きている我々の評価など、あまりに暫定的でいつ消えるかしれないが、もう確定的な先代や先々代の頃の業績は、もっと讃えられるべきではないか? 日本の研究は欧米の真似と応用ばかりでオリジナリティがないのに製品を作り稼いでいるなどと、海外の政治家がでたらめな発言をしても、そのまま報道に垂れ流されてしまう。旨み成分の発見から発酵生産までを筆頭に、スタチンをはじめとする医薬や酵素の開発など応用微生物学の成果には、日本オリジナルな業績が無数にある。一度は埋もれた論文でも、インターネットで掘り起こすのは容易になった。企業の研究成果では、ひとりの人名を挙げるのは困難かもしれないし、科学に国境はないけれど、我国の微生物学研究者の名誉は、しっかり守り高めねばならない。

近代・現代の生物科学史の卓越した担い手が欲しい。

著者紹介 東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命工学専攻(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報 ,生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 27 7月 2010

►JBB Vol. 110 No. 1 目次(PDF)はこちら

遺伝子、分子生物学、および遺伝子工学

1. 清酒酵母協会7号の胞子非形成性におけるCln3タンパク質の役割 … 1

2. 生合成遺伝子の高発現によるAspergillus oryzae でのペニシリン高生産 …8

酵素学、タンパク質工学、および酵素工学

3. Enhancing the thermostability of α-glucosidase from Thermoanaerobacter tengcongensis MB4 … 12

4. Bioethanol production from ball milled bagasse using an on-site produced fungal enzyme cocktail and xylose-fermenting Pichia stipitis … 18

5. Substrate specificity of a recombinant D-lyxose isomerase from Providencia stuartii for monosaccharides … 26

6. 蛍光標識非天然アミノ酸のタンパク質N末端タグへの導入とその部位および周辺コドン依存性 … 3

7. Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TT01由来新規アミノ酸リガーゼの特性解析 … 39

微生物生理学・発酵生産

8. ノカルジア型細菌 Rhodococcus rhodochrous のシトクロムbcc-aa3 型の呼吸鎖 … 42

9. 石油系芳香族化合物で汚染された熱帯海域のCycloclasticus 属およびAltererythrobacter 属細菌による浄化の可能性 … 48

⇒The potential of Cycloclasticus and Altererythrobacter strains for use in bioremediation of petroleum-aromatic-contaminated tropical marine environments

(dx.doi.org/10.1016/j.jbiosc.2009.12.008 )

10. Capsular and slime-polysaccharide production by Lactobacillus rhamnosus JAAS8 isolated from Chinese sauerkraut: Potential application in fermented milk products … 53

11. Translational comparison of HPV58 long and short L1 mRNAs in yeast (Saccharomyces cerevisiae ) cell-free system … 58

12. 宿主域拡張型組換えバキュロウイルスの迅速な単離法の開発 … 66

醸造・食品工学

13. Acetobacter pasteurianus NBRC 3283のclpB のクローニングと特徴 … 69

環境バイオテクノロジー

14. Treatment capability of an up-flow anammox column reactor using polyethylene sponge strips as biomass carrier … 72

15. 種々の前処理方法を用いたスギの効率的糖化と発酵 … 79

16. 安定同位体標識技術を活用した微生物生態系における新規代謝動態解析法… 87

17. 異なる有機水銀分解酵素遺伝子merB を保有する細菌による有機水銀の除去特性 … 94

18. 園芸種サルビアによる環境ホルモンの浄化 … 99

19. 進化適応手法によるキシロース資化性焼酎酵母の育種 …102

20. CCSに由来する地中貯留二酸化炭素の源位置再資源化を想定したMethanothermobacter thermautotrophicus による二酸化炭素のメタン変換反応 …106

生物化学工学

21. Biosynthetic approach for the production of new aminoglycoside derivative …109

セル&ティッシュエンジニアリング

22. 褐藻類Ascophyllum nodosum 由来硫酸化多糖体、アスコフィランの種々の細胞に対する影響:アスコフィランとフコダインの比較研究 …113

実験技術

23. DNAシャッフリングを用いた放射線応答プロモーターの改良とその特性 …118

24. 細胞マニピュレーションのを目指したマグネタイト正電荷リポソームによる磁気細胞ラベリング …124

25. 共焦点反射顕微鏡法を用いたマイクロフルーディックデバイス内における細菌増殖のモニタリング …130

生物工学会誌

Published by 支部:九州 on 27 7月 2010

第17回日本生物工学会九州支部大会を2010年12月4日(土)に琉球大学 農学部(千原キャンパス)で開催します。詳しくはこちら

日時: 2010年12月4日(土)10:00~17:00

場所: 琉球大学 農学部(千原キャンパス:沖縄県中頭郡西原町千原1)

支部活動 ,新着情報

Published by 支部:九州 on 27 7月 2010

第17回日本生物工学会九州支部大会を下記の要領で開催します。多数のご参加をお待ち申し上げます。12月3日(金)には特別講演とミキサーがありますので、ぜひご参加ください。ミキサーは無料です。

また、12月3日には、微生物の寄生・共生から探る伝統醸造の深淵研究部会主催のシンポジウム『沖縄から探る伝統的発酵における微生物の寄生・共生』 を午後1時30分から同キャンパス内にて開催しますので、どうぞそちらもご参加ください。

⇒微生物の寄生・共生から探る伝統醸造の深淵研究部会

日時

2010年12月3日(金)・4日(土)

場所

琉球大学 農学部(千原キャンパス:沖縄県中頭郡西原町千原1)

内容

【特別講演】 12月3日(金) 17:00~18:00 琉球大学農学部本館207教室「有用物質生産の生物工学的ストラテジー -微生物、動物細胞、そして動物個体-」 飯島 信司

プログラム

https://www.sbj.or.jp/branch/branch_kyushu_2010meeting_program_20101111.html

参加費

一般 2,000円、学生 1,000円(税込み・講演要旨集代を含む)

問合せ先

琉球大学 農学部 亜熱帯生物資源科学科

備考

発表時間は10分、質疑応答2分、計12分です。

学生賞希望の方は発表時間は10分、質疑応答5分、計15分です。

発表はOHC(書画カメラ)を使用して行いますので、A4横の印刷物を持参ください。

スライドの交換者は会場に配置しませんので、発表者自身で行うか、発表者の方で手配ください。

講演申込み

講演申込み受付は終了しました。多数のお申し込みありがとうございました。

講演申込み要領

講演申込みは、下記の項目について基本的にE-mailで受け付けます。E-mailが利用できない場合のみ郵送またはFAXで受け付けます。なお、九州支部以外の会員からの申し込みも歓迎します。なお、件名は「第17回九州支部大会/発信者名 」として下さい。講演題名

発表者: 氏名(ふりがな)、(所属略称)、[連名の場合は講演者に○]

連絡先: 郵便番号、住所、所属機関、氏名、電話番号、Fax番号、E-mailアドレス

学生賞希望の有無

申込み締切日

2010年10月8日(金)必着

申込み先

E-mail: (講演申込み専用)

学生賞

学生会員の研究奨励のために、九州支部学生賞を設けています。一般講演の申し込みをされる学生会員で、学生賞の希望をされる方は、申し込み時に学生賞希望(修士・博士)と明記して下さい。

講演要旨の締切日

2010年11月5日(金)必着

►九州支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 学会事務局 on 23 7月 2010

日本生物工学会 中部支部では、2010年9月11日(土)に支部シンポジウム 「バイオテクノロジーを目指す人へ」を開催いたします。参加費無料ですので、お気軽にご参加下さい。⇒詳しくはこちら

日時: 2010年9月11日(土)13:00 ~ 17:00場所: 河合塾 岐阜校(〒500-8407 岐阜市高砂町1-10-5)

支部活動 ,新着情報

Published by 支部:中部 on 23 7月 2010

日本生物工学会 中部支部では下記の要領でシンポジウムを開催いたします。参加費無料ですので、お気軽にご参加下さい。

日時

2010年9月11日(土) 13:00 ~ 17:00

場所

河合塾 岐阜校(〒500-8407 岐阜市高砂町1-10-5)

プログラム

食品とバイテク (1)発酵乳の可能性 -日本発のカルピスを例に 臺 誠

食品とバイテク (2)機能性食品 -緑茶と健康- 朱 政治

食品とバイテク (3)人々の知恵の結晶 発酵食品の魅力を探る- 長野 宏子

日常生活とバイテクバイテクを学ぶ = 日々の活力 内田 昭二

仕事とバイテクバイテクを仕事にする、ということ 山田 博子

16:00-17:00 パネルディスカッション

参加費

無料

連絡先

岐阜大学応用生物科学部

►中部支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 支部:中部 on 23 7月 2010

主催 枯草菌研究会

日時

2010年9月2日(木)13:00 ~ 3日(金)15:00

場所

ホテル木曽路(南木曽温泉) 会議内容

グラム陽性菌を中心としたゲノム、遺伝子の機能解析および分子生物学全般の内容を含みます。

発表形式

口答発表、ポスター発表(口答発表はポスター発表の中から選ばせて頂きます)

参加費

学生の方は和室で1万円(1泊3食);スタッフの方、ツインご希望の方については、未定です。リゾートホテルですのでシングルルーム対応の部屋は有りません。1泊3食を含む会議参加が原則です。

申込方法

1)氏名、2)所属、3)スタッフまたは学生(博士、修士または学部の別と学年を記載)の別、4)男女の別、5)連絡先郵便番号・住所、6)連絡先電話番号、7)連絡先メールアドレス、8)発表の有無、 9)発表の場合は発表演題、10)部屋の希望を下記連絡先までお知らせください。

申込締切

2010年7月25日(日) 定員(130名)になり次第締め切らせて頂きます。

連絡先

世話人代表 信州大学大学院総合工学系研究科

平成22年度会議世話人

関口 順一(代表)

►中部支部Topへ

支部活動 ,新着情報

Published by 学会事務局 on 22 7月 2010

2010年6月25日に受賞候補者選考委員会が開催され、公正かつ慎重な審議の結果、本年度の受賞者が決定しました。

第29回 生物工学賞

木田 建次 (熊本大学・教授)…「バイオマスのバイオガス化・バイオエタノール化のための基盤技術開発とその応用」

第4回 生物工学功績賞

近藤 昭彦 (神戸大学・教授)…「細胞表層工学技術の広範な展開と合成生物工学の開拓によるバイオ燃料・グリーン化学品生産のための細胞工場の創製-バイオリファイナリーの構築を目指して-」

第4回 生物工学功労賞

石井 茂孝 (財団法人野田産業科学研究所・副理事長兼専務理事)…「公益法人としての本会事業運営に対する貢献」髙﨑 實 (髙﨑科学器械株式会社・代表取締役社長)…「培養機器開発による生物工学技術の発展および本会事業発展に対する貢献」

第43回 生物工学奨励賞(江田賞)

吉田 聡 (キリンホールディングス株式会社・グループリーダー)…「メタボロミクスを利用した下面発酵酵母の育種」

第46回 生物工学奨励賞(斎藤賞)

馬場 健史 (大阪大学・准教授)…「メタボロミクスの技術開発と応用」

第33回 生物工学奨励賞(照井賞)

該当なし

第19回生物工学技術賞

該当なし

第7回 生物工学アジア若手賞

Yu-Hong Wei (Yuan Ze University, Taiwan, Associate professor) …"Development of a natural anti-tumor drug by microorganisms"

第18回 生物工学論文賞

加藤 拓1,2* ・浪瀬 政宏3 ・北垣 浩志1** ・赤尾 健1 ・下飯 仁1,2 1 酒類総合研究所,2 広大院・先端物質,3 月桂冠,* 現,アサヒビール,** 現,佐賀大・農)QTL mapping of sake brewing characteristics of yeast "

高橋晋太郎1* ・山添 泰宗2 ・佐々文 洋1 ・鈴木 博章1 ・福田 淳二1 1 筑波大,2 産総研,* 現,オリンパス)Preparation of coculture system with three extracellular matrices using capillary force lithography and layer-by-layer deposition "

荒木 義雄1* ・呉 洪1** ・北垣 浩志1*** ・赤尾 健1 ・高木 博史2 ・下飯 仁1 1 酒類総合研究所,2 奈良先端大,* 現,広大院・生物圏,** 現,新奥科技(中国),*** 現,佐賀大・農)Ethanol stress stimulates the Ca2+ -mediated calcineurin/Crzl pathway in Saccharomyces cerevisiae "

榊原 祥清1 ・Badal C. Saha2 ・Paul Taylor3 1 農業・食品産業技術総合研究機構,2 米国農務省農業利用研究セ,3 ズーケム社)Microbial production of xylitol from L-arabinose by metabolically engineered Escherichia coli "

小池 洋潤1 ・安 明哲2* ・湯 岳琴3 ・庄 智裕4** ・大坂 典子1 ・森村 茂4 ・木田 建次4 1 東京ガス,2 熊本大学,3 北京大学,4 熊本大学,* 現,五粮液集団技術中心,** 現,三井造船)Production of fuel ethanol and methane from garbage by high-efficiency two-stage fermentation process "福田伊津子1 ・小土井理恵2 ・久保麻友子1 ・岡本 隆志1 ・藤田 剛2 ・芦田 均1 1 神大・農,2 オリエンタル酵母工業)パン酵母β-グルカンのラットにおける脂質異常症予防効果 」

Ukrit Rattanachomsri, Sutipa Tanapongpipat, Lily Eurwilaichitr, Verawat ChampredaSimultaneous non-thermal saccharification of cassava pulp by multi-enzyme activity and ethanol fermentation by Candida tropicalis "

新着情報

Published by 学会事務局 on 21 7月 2010

和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i の企画特集『バイオ最前線』欄に編集協力をし、毎月第3水曜日に記事を掲載しております。7月21日に、第2回「植物繊維からエタノールを精製」が掲載されました。

⇒掲載記事:「植物繊維からエタノールを精製」(PDF)はこちら

次回は、8月18日(水)掲載予定です。

第1回 「海の植物性素材の発酵技術開発に挑む」 (PDF) 2010年6月16日(水)掲載

※当サイトでは、Fuji Sankei Business iのご厚意により該当記事のPDFを公開しております。

新着情報 ,生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 15 7月 2010

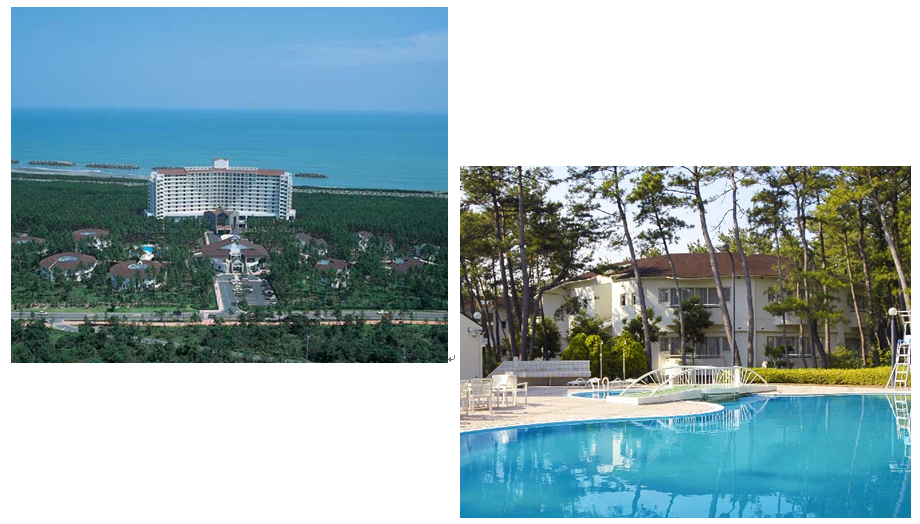

2010年度生物工学若手研究者の集い(若手会)総会・交流会が大会2日目(10月28日)の夜に開催されます。総会で若手会の報告・決議を行った後、例年の様に交流会を持ちます。本会の参加に年齢制限はございません、皆様どうぞご参加ください。

日時 : 2010年10月28日(木) 19:00~21:00会場 : コテージヒムカ (シーガイアリゾートエリア内)

⇒詳しくはこちら

新着情報 ,若手会

Published by 若手会 on 15 7月 2010

日時 : 2010年10月28日(木) 19:00~21:00

台風接近のためシンポジウム会場にて開催しました。

►若手会トップに戻る

学会行事 ,若手会

Published by 学会事務局 on 06 7月 2010

巻頭言“随縁随意” 特集 生物工学における超臨界流体テクノロジーの可能性 バイオミディア 女性研究者のキャリアを考える研究と子育て:追い風に乗って…吉野 知子…(538) 好きこそものの上手なれ…山田 千早…(540) 「研究者」と「女性研究者」…折田 和泉…(542) プロジェクト・バイオ 大学発!美味しいバイオ Branch Spirit Fuji Sankei Business i…(549) スピーカーズ・コーナー Germination バイオインフォメーション…(554) 研究部会…(556) 事務局より…(557) Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

►生物工学会誌Topへ

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 06 7月 2010

主催: 信州生物工学シンポジウム実行委員会共催: 信州大学繊維学部、信州大学ヒト環境科学研究支援センター生命科学分野遺伝子実験部門後援: 日本生物工学会中部支部、社団法人千曲会

日時

2010年10月1日(金) 13:00 ~ 16:45

場所

信州大学繊維学部総合研究棟7階ミーティングルーム1http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/

プログラム

13:30−13:35 主催者挨拶

13:35−14:15 微生物のシリコンバイオサイエンスと融合テクノロジー 黒田 章夫

14:15−14:55 アミノ酸発酵菌の酸素要求性の改変に臨む 池田 正人

14:55−15:10 休 憩

15:10−15:50 枯草菌を中心とした種の壁を越える遺伝育種 … 赤松 隆

15:50−16:30 細菌細胞表層蛋白質の機能 関口 順一

16:30−16:45 閉会の挨拶

参加費

無料

懇親会

17:00−18:00 信州大学繊維学部生協マルベリーホール(懇親会費:3,000円)

参加申込

講演会は無料ですが、準備の都合上、参加希望者は9月15日までに、事務局まで電子メールにて申し込み願います。

申込先・連絡先

事務局(E-mail: )

►中部支部Topへ

支部活動 ,新着情報

Published by 学会事務局 on 04 7月 2010

第2回若手研究シンポジウム~次世代を担う生物工学技術~

総括:

本年もセルプロセッシング計測評価研究部会主催・第2回若手研究シンポジウム~次世代を担う生物工学技術~が2010 年7 月4 日(13:00~15:30)、倉敷シーサイドホテル(岡山)で開催されました。本年は、博士課程学生4名、博士研究者2名の候補者と共に、約20名の全国各地の若手研究者が集い、研究発表と活発な研究討論を行いました。昨年に引き続き、本年も全国からの応募があり、「動物細胞」というキーワードのもと、大変優れた研究成果が若手研究者によって発表されました。どの若手研究者も豊富な研究データと共に、高い新規性・オリジナリティーを持ったテーマを展開しており、その発表の姿は今後の生物工学を支える次世代としての風格を感じさせるものでした。議論は充分な時間をとって行われたため、通常の学会本会とは全く異なる、シビアで本質的な議論がなされ、参加研究者の方々にとっても大きな刺激となったことと思われます。

結果、下記2名の若手研究者が厳正な審査の上、研究部会代表として徳島大学・大政健史教授より。Young Researcher's Award(研究奨励賞)を表彰されました。本シンポジウムに参加された若手研究者の方々の今後のさらなるご発展を祈念しております。

H22(2010)年度 Young Researcher's Award(研究奨励賞)受賞者:

博士課程部門: 堀江 正信 さん (九州大学 工学研究科)

博士研究者部門: 柳原 佳奈 さん(福井大学 産学連携本部)

►セルプロセッシング計測評価研究部会Topへ

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 02 7月 2010

巻頭言“随縁随意” 報文 特集 最古の真核生物「シゾン」に学ぶ ~生命の基本原理の解明から新産業への牽引~ バイオミディア Branch Spirit プロジェクト・バイオ Fuji Sankei Business i …(496) Germination 生物工学若手研究者の集い夏のセミナー2010 顛末記…今中 洋行…(498) 賛助会員のページ バイオインフォメーション…(502) 支部だより…(504) 事務局より…(507) Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

►生物工学会誌Topへ

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 28 6月 2010

第62回日本生物工学会大会(2010)講演申込の受付を終了いたしました。

今年度は750件(シンポジウム講演を含む)以上の講演要旨を受付けました。多数のお申込みありがとうございました。

⇒一般講演要旨の内容確認はこちらから ⇒シンポジウム講演の登録内容確認はこちら

※シンポジストの方でオンラインでの参加登録がお済みでない場合は参加申込画面 へ

ポスター掲示時間、ポスター説明時間、ポスターサイズ等については、演題確定後お知らせいたします(7月末予定)。

参加章には領収金額および学会印が印字されておりますので領収証としてご利用ください。なお、紛失による参加章の再発行はいたしませんのでご注意下さい。

大会期間中は、お名前を記入した参加章を身に付けてください。

年次大会 ,新着情報

Published by 学会事務局 on 25 6月 2010

►JBB Vol. 109 No. 6目次(PDF)はこちら

遺伝子、分子生物学、および遺伝子工学

1. DNAのビーズディスプレイ法を用いた糸状菌転写因子AmyR結合DNAハイスループットスクリーニング …519

2. 心房性ナトリウム利尿ペプチドはラット腎虚血再灌流障害からの回復を促進する …526

酵素学、タンパク質工学、および酵素工学

3. Engineering of a truncated α-amylase of Bacillus sp. strain TS-23 for the simultaneous improvement of thermal and oxidative stabilities …531

4. Biocatalytic resolution of glycidyl phenyl ether using a novel epoxide hydrolase from a marine bacterium, Rhodobacterales bacterium HTCC2654 …539

微生物生理学・発酵生産

5. Effects of probiotic administration in swine …545

6. Streptomyces sp. SA8の酸化系を利用した1-アダマンタノールから1,3-アダマンタンジールへの変換 …550

7. リパーゼ触媒によるアルブチン誘導体の酵素的創製 …554

醸造・食品工学

8. Bioactivities and sensory evaluation of Pu-erh teas made from three tea leaves in an improved pile fermentation process …557

9. 酵母Saccharomyces cerevisiae においてPAD1とFDC1はフェニルアクリル酸脱炭酸反応に必須である …564

10. 乳酸菌由来バクテリオシンによる生酒中の火落菌の増殖抑制 …570

環境バイオテクノロジー

11. 土壌から分離したRhodococcus sp. およびSphingomonas sp.による天然エストロジェンの分解と代謝産物の同定…576

生物化学工学

12. タンパク質の部位特異的固定化のためのポリスチレン親和性ペプチドの特性解析 …583

13.Computational fluid dynamics modeling of gas dispersion in multi impeller bioreactor … 588

14. インフルエンザウィルスA型のヘマグルチニンH1、H2、H5サブタイプを認識するモノクローナル抗体InfA-15の性質 …598

15. Improving fatty acid methyl ester production yield in a lipase-catalyzed process using waste frying oils as feedstock …609

16. 表面有機鎖修飾メソポーラスシリカに固定化されたBurkholderia cepacia リパーゼの活性安定性 …615

17. Preparation of cell-enclosing microcapsules through photopolymerization of methacrylated alginate solution triggered by irradiation with visible light …618

セル&ティッシュエンジニアリング

18. マウスiPS細胞とマウスES細胞からのオリゴデンドロサイトin vitro 誘導分化効率比較 …622

⇒Comparison of efficiency of terminal differentiation of oligodendrocytes from induced pluripotent stem cells versus embryonic stem cells in vitro

(doi.org/10.1016/j.jbiosc.2009.11.013 )

医療バイオテクノロジー

19. カテコール誘導体はアミロイドβペプチドの線維形成を阻害する …629

バイオ情報

20. 適切な開始AUGコドン周辺配列(AUG context)の認識をつかさどる真核生物翻訳開始因子1(eIF1)の遺伝子自身は、あらゆる生物できわめて不適切なAUG contextを持っている …635

⇒Eukaryotic translation initiation factor 1 (eIF1), the inspector of good AUG context for translation initiation, has an extremely bad AUG context

(doi.org/10.1016/j.jbiosc.2009.11.022 )

実験技術

21.メタロチオネイン解離亜鉛の吸光検出に基づく重金属毒性の評価方法 …638

22.ビフェニル二水酸化物に対してメタ開裂活性を有する細菌のフローサイトメトリを用いた単離法 …645

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 6月 2010

生物工学会誌 第88巻 第6号植田 充美

「エコ」という言葉が世の中に満ち溢れ、幼児教育に至るまで「エコ教育」が浸透していることに比べて、バイオテクノロジーの基幹技術である「遺伝子組換え」という言葉やイメージ、さらに、「遺伝子組換えの教育」はどうであったのか、「教育」のもつ見えざる潜在力の重要性を痛感する今日です。ところが、地球は、さらに、その環境を保持し、生物の多様性を維持しつつ、持続的社会、すなわち循環型社会の実現という実践的な形態を創れという難題を課してきています。

日本が、「ものづくり」を基盤とする科学技術立国として、また、自然と共生した安心安全な持続可能な社会構築で世界をリードしていくためにも、遺伝子組換え技術を含む環境適合技術によるグローバルで適正なバイオ技術のマネージメントが求められています。地球の未来を予測する時、人口問題、食料問題、資源やエネルギー問題、水問題は避けられない障害であり、これらは、それぞれ独立した問題ではなく、連携したグローバルな問題であるという認識をもたなければ、バイオテクノロジーの将来性は危ういと言わざるをえません。

京都議定書で唯一評価された「クリーン開発メカニズム(CDM)」という国際協調による目標達成の仕組みは、先進国も開発途上国も巻き込んで、開発途上国への経済的かつ技術的協力を含み、デンプン源としての食料増産とセルロース廃棄物によるエネルギー生産という途上国の貧困の解消へも導きうる多次の効果をもちます。植物個体は、食料とエネルギーの両方を共存した素晴らしいバイオテクノロジーによる増産対象であります。食料と自然循環型エネルギーの創出のためには発展途上国への投資と技術移転を促し、地球環境を保全しながら、先進国も発展途上国も世界の国々がスパイラルに発展していく要素が内在しています。こういう自然循環型エネルギーやものづくりの資源ともなる農業をベースとした穀物資源や、林業をベースとした森林資源をもつ国とこれらを有用資源に変換できる工学技術と資本をもつ国が共同して、農工連携という新しい枠組みの「クリーン開発メカニズム(CDM)」を基盤に協調しあって発展する姿は日本にとって、また、地球にとっても未来のあるべき姿であると言えます。これは、廃棄物ゼロをめざすリサイクル社会の実現をめざすゼロエミッション志向の技術の広範な開発と技術移転にも通じるものであります。

ポスト京都議定書に関する種々の国際会議での先進・新興・途上国のエゴのぶつかり合いを目の当たりにして、大地に基盤をおく農業や林業をベースとするグリーンバイオテクノロジーと、それらを変換できる多彩な能力を持つ微生物機能をベースとするホワイトバイオテクノロジーの共同融合連携は、地域から国へ、そして、世界へとボトムアップ的に拡大していかねばならないとの認識の重要性がますます大きくなってきています。

化石燃料をもとに発展してきたこの世界を、食料生産と共存し、しかも食料生産と競合しない環境と調和した新しいバイオテクノロジーを基盤とする循環型の世界へのギアチェンジは、人口問題もからんで、人類を含む地球上すべての生物の種の絶滅を防ぐことにつながっていきます。我々人類は、今こそ、その叡智により、これまでの化石燃料依存の産業構造と決別し、環境保全を基盤とする産業構造へ変えていくという新しい産業革命を実現しつつある渦中にいるという意識を強く持ち、私自身はその縁の下の力持ちになって、新しい世界へ踏み出すバイオテクノロジーの発展に貢献していきたいと考えています。

著者紹介 京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報 ,生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 6月 2010

日本生物工学会大会で一般講演(ポスター発表)をされる場合は、本会の個人会員資格(正会員・学生会員・海外会員)が必要です。

要旨登録をお考えで本会未入会の方は、早急に入会案内 で入会の手続きを行い、6月25日(金)までに 下記銀行口座へ平成22年会費(正会員9,800円・学生会員5,000円)をお振り込みください(郵便振替より銀行振込の方が、入金確認が早くできます )。

入金の確認が取れ次第、会員番号をメールにてお知らせいたします。会員データの更新作業に時間がかりますので、参加申込は会員番号取得後、1時間以上後に行って下さい。

本会に既に入会済みで、本年度会費未納入の方も速やかにご納入ください。入金の確認が取れ次第、参加登録システムでの参加申込が可能になります。

振込先: 三菱東京UFJ銀行

講演要旨登録の締切は6月28日(月)正午です。新規登録および、登録内容の修正は、締切までにお願いいたします。

年次大会 ,新着情報

Published by 学会事務局 on 19 6月 2010

ISI Web of Knowledgeから、2009年版の科学誌インパクトファクター値 (IF) が発表され、Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) は、2008年の1.702から上昇し、1.749になりました。

5年間の被引用数で計算される5-Year Impact Factorは2.174となっており、JBBのBiotechnology and Applied Microbiology分野での国際的な知名度はますます向上してきています。

今後とも、JBBへの投稿および引用をよろしくお願いいたします。

英文誌編集委員会

►JBBのTopページへ

Journal of Bioscience and Bioengineering ,新着情報

Published by 学会事務局 on 15 6月 2010

その他の出版物

Published by 学会事務局 on 10 6月 2010

日本生物工学会東日本支部は、8月26日に高校生対象の「バイオ夏の実験講座」"実践、生物工学研究の最先端"を開催いたします。この講座では実際の大学院生たちが取り組んでいる最先端の研究に関連する実験を小グループで行うことで、研究の面白さや醍醐味を経験してもらいます。⇒詳しくはこちら

日時: 2010年8月26日(木) 9:30-17:00場所: 東京農工大学工学部生命工学科実験室 10号館1階定員: 20名

支部活動 ,新着情報

Published by 支部:東日本 on 10 6月 2010

日本生物工学会東日本支部主催(締切り延長 8/6まで)

日時

2010年8月26日(木) 9:30-17:00

場所

東京農工大学工学部生命工学科実験室 10号館1階http://www.tuat.ac.jp/access/index.html http://www.tuat.ac.jp/access/tra5.html

対象

高校生

募集人数

20人 (先着順。ただし、同じ高校からの応募が多い場合は調整いたします。)

内容

「実践、生物工学研究の最先端」では、実際の大学院生たちが取り組んでいる最先端の研究に関連する実験を小グループで行うことで、研究の面白さや醍醐味を経験してもらいます。具体的には、以下のテーマを考えています。シャペロニンによるGFP(蛍光タンパク質)のフォールディング

環境中の汚染物質を浄化する微生物の遺伝子解析

蛋白質の結晶化と構造解析

酵母を用いた嗅覚センサーの開発

申込方法

メールにて下記の情報を<>宛、8月6日(金) までにお送り下さい。

注意事項

各自お弁当、筆記用具、ノートを用意

実習にあたり保険に入っていただきます(実習者に後日連絡。)

実習しやすい服装と靴(ヒール厳禁)、白衣を持っている場合は持ってきて下さい。

問合せ先

東京農工大学工学部生命工学科

►東日本支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 学会事務局 on 07 6月 2010

6月7日(月)より、2010年度日本生物工学会大会のポスター発表および、シンポジウム講演の要旨登録を受け付けております。締切(6月28日正午)以降は、要旨を含む訂正ができません。また、終了前はアクセスが集中し申し込みできない場合がありますので、早めの申し込みをお願いします。

詳しくは、第62回日本生物工学会大会(2010)のホームページ(https://www.sbj.or.jp/2010/ )をご覧下さい。

年次大会 ,新着情報

Published by 学会事務局 on 03 6月 2010

セッシング計測評価研究部会では、7月4日(日)に第2回若手研究シンポジウム~次世代を担う生物工学技術~を開催します。このシンポジウムは、生物工学(セルプロセッシング計測評価分野)における若手研究者(ドクター、ポスドク)の研究を奨励し表彰することを目的としています。⇒詳しくはこちら

若手研究者(ドクター・ポスドクの方)の応募は、研究部会員と関係なく受付けております。(発表者には後日入会をご案内)。

日時: 2010年7月4日(日) [若手会夏のセミナー 終了後] 13時00分~16時30分場所: 倉敷シーサイドホテル 206会議室(2F)

新着情報 ,研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 31 5月 2010

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 31 5月 2010

第62回日本生物工学会大会(2010)の一般講演(ポスター発表)、およびシンポジウムの要旨登録は、2010年6月7日に受付を開始いたします。

講演要旨登録受付期間: 2010年6月7日(月)~6月28日(月)正午

締切(6月28日正午)以降は、要旨を含む訂正ができません。また、終了前はアクセスが集中し申し込みできない場合がありますので、早めの申し込みをお願いします。

一般講演(ポスター発表)の発表者は平成22年会費既納の本会正会員または学生会員に限ります。会員番号がない場合には、システム上、一般講演の要旨登録はできません。本会未入会の方は、事前に必ず入会手続きをお願いします。入会手続きには約1週間ほどかかります

シンポジウムの発表者はオーガナイザーの指示に従って要旨登録、および参加登録を行って下さい。

⇒詳しくは第62回日本生物工学会大会ホームページ(https://www.sbj.or.jp/2010/ )をご覧下さい。

年次大会 ,新着情報

Published by 支部:中部 on 25 5月 2010

日本生物工学会中部支部では、2010年7月31日(土)に中高生対象の体験講座 富山県立大学プレダ・ヴィンチ祭「つくろう! バイオディーゼル」 、また、8月2日(月)には、2010年度支部例会 を名古屋大学で開催します。参加費無料ですのでお気軽にご参加ください。

詳しくは中部支部ページをご覧下さい。https://www.sbj.or.jp/branch/branch_chubu.html

支部活動 ,新着情報

Published by 支部:中部 on 25 5月 2010

2010年度 中部支部例会を下記の要領で開催いたします。参加費無料ですので、お気軽にご参加下さい。

日時

2010年8月2日(月) 13:00 ~

場所

名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー・ベンチャーホール(3F)

参加費

無料

交流会

場所:レストラン「花の木」ミーティングルーム(一般 4,000円、学生 2,000円)

参加申込

講演会は無料ですが、準備の都合上、講演会および交流会への参加希望の方は、なるだけ7月29日(木)までに下記までメールにてご連絡お願いいたします。

申込先・連絡先

名古屋大学大学院生命農学研究科 中野 秀雄

プログラム

【基調講演】

13:00−13:40 枯草菌細胞壁溶解酵素群の多様な役割 関口 順一

【招待講演】

13:40−14:05 バクテリオナノファイバーによる非特異的付着と工学利用 堀 克敏

14:05−14:30 福井産の天然物の細胞培養への展開 寺田 聡

【若手講演】

14:45-15:05 医療機器応用に向けた機能性ペプチドの探索 蟹江 慧

15:05-15:25 High-throughput monoclonal antibody production using single-cell RT-PCR and cell-free protein synthesis system Yunita Sabrina

15:25-15:45 Cell wall lytic enzyme, CwlQ (YjbJ), in Bacillus subtilis I Putu Sudiarta

15:45-16:05 Studies on the plant enzyme hydroxynitrile lyase from Baliospermum montanum and Manihot esculanta : its characterization and mechanism of functional expression Mohammad DADASHIPOUR-LAKMEHSARI

16: 05-16:25 出芽酵母のアセトアルデヒドストレス制御機構の解明 松藤 淑美

16: 25-16:45 全自動1細胞単離装置による新しい細胞育種に関して 良元 伸男

16: 45-17:05 D-アミノ酸オキシダーゼを用いたD-アミノ酸微量定量法の開発 加藤 志郎

►中部支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 支部:中部 on 25 5月 2010

富山県立大学プレダ・ヴィンチ祭「つくろう! バイオディーゼル」

日時

2010年7月31日(土) 10:00 ~ 16:30

場所

富山県立大学 工学部 L-205会議室および生物工学実験室

対象・人数

中学生または高校生 40名程度(参加無料)

プログラム

午前講義 (L-205室) 「バイオテクノロジーと遺伝子組換え食品」 伊藤 伸哉

「バイオ燃料とは?」… 米田 英伸

午後実験 (実験室)

申込先・連絡先

富山県立大学 工学部生物工学科 伊藤 伸哉 またはダ・ヴィンチ祭担当

►中部支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 学会事務局 on 25 5月 2010

主催: 生物工学若手研究者の集い 後援: (社)日本生物工学会

本年は講演会、キャリアパスセミナー、交流会を含め、各種イベントを企画しております。昨年から始まった研究のポスター発表会も引き続き実施します(優秀発表者にはポスター賞あり)。大学、研究所、企業の若手研究者や学生の方々を含め、生物工学に興味のある方はどなたでも参加できます。幅広く、気軽に交流できる場を提供できるよう尽力したいと思っています。

⇒活動報告はこちら

日時

2010年7月3日(土)13:00~7月4日(日)12:00

場所

倉敷シーサイドホテル(岡山県倉敷市児島塩生2767-21) TEL. 086-475-1616

申し込み方法

氏名、性別、学生・一般の区別、ポスター発表希望の有無、所属、連絡先住所、電話番号、E-mailアドレスを明記の上、下記宛にE-mailで申し込みください。折り返し申し込み確認および手続き方法、会費振込用の口座などを連絡させていただきます。

定員

80名 受付を締め切らせていただきました。

申込先

岡山大学大学院自然科学研究科 今中 洋行

事務局・問い合わせ先

【実行委員】

今中 洋行(岡山大学大学院自然科学研究科)

金尾 忠芳(岡山大学大学院自然科学研究科)

谷 明生(岡山大学資源植物科学研究所)

二見淳一郎(岡山大学大学院自然科学研究科)

曲 正樹(岡山大学大学院自然科学研究科)

学会行事 ,新着情報 ,若手会

Published by 学会事務局 on 25 5月 2010

巻頭言“随縁随意”

特集「生物工学教育の現状と課題」

1.日本の高等教育の現状とJABEEによる工学教育の実質化…清水 和幸…(211)

2.大学院JABEEの現状と課題…大島 敏久…(216)

3.海外における生物工学教育-JABEE生物工学および生物工学関連分野の視点から-…原島 俊…(218)

4.生物工学におけるコアカリキュラムの考え方…川瀬 雅也…(223)

5.JABEE認定校のカリキュラムと教育内容の特色

6.産業界から望まれる生物工学教育…播磨 武…(244)

7.技術士(生物工学)からみた生物工学教育のあり方…矢田 美恵子・坂井 美穂・平井 輝生…(247)

バイオミディア

酸性オリゴ糖で「健康日本21」……村上 洋…(251)

DNAは単なる情報か?-細胞外DNAの機能…田代 陽介…(252)

目指せ,バイオエタノール高効率生産!-糸状菌転写因子解析の今- …兒島 孝明…(253)

肉の発酵食品……山田 加一朗…(254)

廃棄物最終処分場における微生物の役割…澤村 啓美…(255)

大学発!美味しいバイオ

Branch Spirit

Fuji Sankei Business i. ……(259)

Germination

今月のJournal of Bioscience and Bioengineering …(262)バイオインフォメーション…(263)

本部だより…(264)

事務局より…(265)

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 5月 2010

►JBB Vol. 109 No. 5目次(PDF)はこちら

総 説

1. バクテリアのリン代謝とそのリン回収およびバイオプロセスへの応用 …423

遺伝学,分子生物学,および遺伝子工学

2. 発現プロファイルの比較解析による出芽酵母プロテインホスファターゼの機能推定 …433

⇒Deciphering cellular functions of protein phosphatases by comparison of gene expression profiles in Saccharomyces cerevisiae (doi:10.1016/j.jbiosc.2009.10.023 )

3. 清酒酵母SED1破壊による表層提示されたβ-グルコシダーゼ活性の強化 …442

酵素学,タンパク質工学,および酵素工学

4. 大腸菌不溶性画分からの組換えタンパク質巻き戻しプロセスへのPEG修飾操作の導入: 一本鎖抗体への適用例 …447

⇒Integration of PEGylation and refolding for renaturation of recombinant proteins from insoluble aggregates produced in bacteria—Application to a single-chain Fv fragmentdoi:10.1016/j.jbiosc.2009.10.016 )

微生物生理学・発酵生産

5. Rhodotorula glutinis における新規なアルミニウム適応耐性に関与する遺伝子 …453

6. 放線菌Strepotmyces incarnatus rpoB 変異と休止菌体反応によって向上した抗かび・抗トリパノゾーマ性核酸系抗生物質シネフンギン生産 …459

⇒Production improvement of antifungal, antitrypanosomal nucleoside sinefungin by rpoB mutation and optimization of resting cell system of Streptomyces incarnatus NRRL 8089 doi:10.1016/j.jbiosc.2009.10.017 )

醸造・食品工学

7. Characterisation of fermentation of high-gravity maize mashes with the applicationof pullulanase, proteolytic enzymes and enzymes degrading non-starch polysaccharides …466(doi:10.1016/j.jbiosc.2009.10.024 )

環境バイオテクノロジー

8. 異なる自然環境においてキチン・キトサンの添加がもたらす細菌群の変動に関する解析…472

9. ジンクピリチオンの毒性についての酵母Saccharomyces cerevisiae を用いたDNAマイクロアレイ解析の結果は,鉄欠乏を示唆した …479

10. Effect of aeration rate on the emission of N2 O in anoxic-aerobic sequencing batch reactors (A/O SBRs)… 487doi:10.1016/j.jbiosc.2009.11.001 )

生物化学工学

セル&ティッシュエンジニアリング

12. 位相シフトレーザー顕微鏡によるヒト正常細胞と悪性腫瘍細胞との非侵襲的識別 …499

13. CHO細胞ゲノム中におけるDhfr 遺伝子増幅近傍領域の解明と利用 …504

⇒Identification and analysis of specific chromosomal region adjacent to exogenous Dhfr -amplified region in Chinese hamster ovary cell genomedoi:10.1016/j.jbiosc.2009.10.019 )

14. シュワン細胞を培養したコラーゲンゲルのロール状シート:神経突起伸長を促進する誘導管のモデル …512

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 25 5月 2010

生物工学会誌 第88巻 第5号石井 正治

40年ほど時を遡る。筆者は小学校5年生であった。記事全文などは到底読み切れてはいなかったが、ある日の朝刊の見出しに、石油タンパク……なる言葉を見かけた。「石油からプラスチックができるように、タンパク質も化学的に合成できるようになったんだ……。」と、一人合点していた。親や先生に質問すれば間違いにすぐ気づいたであろうが、なぜか、その合点を心の奥に留めておいた。石油成分を微生物に資化させ、得られた微生物菌体を飼料などに使う、というプロジェクトの記事化であったこと、さらに我が国では当該プロジェクトの実用化には至らなかったことを知ったのは、随分後になってからだった。

30年ほど前のこととなる。筆者は東大農学部農芸化学科に在籍していた。微生物利用学I(蓑田泰治先生担当)の講義で石油タンパクが取り上げられていた時、先生は、同時に微生物タンパク(single cellprotein)という言葉も紹介されていた。同じ事柄を紹介するにしても、使う言葉でニュアンスがまったく異なることに愕然とした。特にsingle cell proteinには、余分なものが削ぎ落とされた後に残る切れ味の鋭さをも感じた。「もし、10年前にsingle cell proteinという言葉が使われていたら、歴史は変わっていたかもしれない。SCPポークがスーパーマーケットに並んでいたかもしれない。」と思い、概念の言語化の重要性を噛みしめていた。

10数年前、現在所属している研究室(応用微生物学研究室)の助教授に任命された。研究室の研究対象は広い範囲に及んでおり、さらには学生一人一テーマを掲げていることから、テーマの羅列だけで紙1枚を充分に使ってしまえるほどであった。そこで、「この機会に研究室内のテーマを、自分なりに統一概念で括っておこう」と考えた。出てきた答えは「微生物代謝」であった。単一微生物を対象として、生理生化学を遂行するにも、ものつくりを行うにも、その微生物の代謝のありようを経時的にあるいはリアルタイムに知る必要がある。多種類の微生物が関わる物質変換現象(伝統的発酵食品製造や有機性廃棄物分解)を解析し改質改良するにも、個々の微生物の代謝と微生物群全体としての代謝との両方を知悉していることが肝要である。このような背景のもと、それ以降は、「代謝」という軸でテーマを捉えるように心がけている。

筆者は多年にわたり化学独立栄養細菌(水素細菌)を研究対象としている。分子状水素を扱っていると、プロトンやエレクトロンといった化学浸透圧説の世界が自分の目の前に拡がってくるようであり、二酸化炭素を唯一炭素源として微生物が生育するさまは、太古の生物的営みを垣間見るようで心が澄み渡る気がしてくる。

そんなある日、電気化学専門の京都大学加納先生と親しくお話しする機会に恵まれた。微生物代謝や微生物によるものつくりに対して、統合的観点(言語)を創造することの重要性、導入することの喫緊性、で意見が一致した。過熱気味の討論の中、熟慮していた頭の中に過電流が流れたのであろうか、E-バイオなる言葉が閃き、その概念も芋蔓式に湧いて出てきた。すなわち、E-バイオとは、電子指向型バイオテクノロジー(electron-oriented biotechnology for energy and ecology)のことを指し、脱化石燃料化(ecologyconscious)とuphillバイオの積極的導入を軸とする概念である。さらに、uphillバイオは、E-バイオの技術的基盤を形成するものであり、現状のバイオシステムで生じているエネルギーロスのミニマム化を図るシステム、さらには、エネルギー物質(電子、水素)を反応の場に適切に注入することにより成立するバイオプロセスのことも指すものと定義できた。

言葉の次は実践である。可能な限りの宣伝活動と共に、産官学の先生方に概念をお伝えし、ご批判ご批評を賜ること、概念のさらなるブラッシュアップ、さらには概念をより明確な形に仕上げていくことを旨としている。諸先生方からのご意見をお聴きすることができれば大変幸いである。

著者紹介 東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命工学専攻(准教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報 ,生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 21 5月 2010

巻頭言“随縁随意”

報 文

特集「温故知新:伝統医薬学からの挑戦」

漢方医学の初歩的概論:グローバル化に向けて…佐藤 広康…(385)

Mahalanobis-Taguchi法を用いた漢方医学的病態の数量化…柴原 直利・条 美智子…(389)

生薬の国内生産の重要性…姜 東孝…(392)

和漢薬の特質:ウコン類生薬における品質の多様性…髙橋 京子…(395)

伝統薬製剤化の最前線:剤形の進化と製剤学研究

~迅速な崩壊性と吸収性を備えた剤形の開発~…髙橋 幸一…(399)

セルフメディケーションとハーブ療法…東 由子…(402)

生薬製剤治療の臨床評価:QOL評価法…森﨑 智子…(405)

生薬と生物工学…川瀬 雅也…(407)

バイオミディア

下水処理を担う活性汚泥…藤田 昌史…(409)

ボトムアップ手法による組織再生…津田 行子…(410)

東西南北ブロット法:東は終着駅?…森永 紀…(411)

メタボも免疫病?…河本 正次…(412)

米の一番量の多いタンパク質…髙橋 圭…(413)

女性研究者のキャリアを考える

私と工業技術センター…高阪 千尋…(414)

研究独法で働く…後藤 奈美…(417)

つくばから一言…西村麻里江…(419)

途上国で働くということ…八百屋さやか…(420)

Branch Spirit

Fuji Sankei Business i…(423)

Germination

身近な高分子「加工デンプン」…福田 元…(425)

今月のJournal of Bioscience and Bioengineering …(426)バイオインフォメーション…(427)

支部だより…(428)

事務局より…(429)

大会プログラム(別冊)

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

►生物工学会誌Topへ

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 14 5月 2010

(50音順)【注】全員非常勤

執行部役員(2009年6月~ 2011年5月)

会長

飯島 信司(総括)

副会長

奥村 康(産学連携)

原島 俊 (将来構想)

稲垣 賢二(企画)

大竹 久夫(英文誌編集)

加藤 純一(広報)

川面 克行(産学連携)

木野 邦器(和文誌編集)

後藤 雅宏(学術活動)

坂口 正明(企画)

清水 浩(庶務)

下飯 仁(将来構想)

高木 昌宏(電子情報編集)

中山 亨(JABEE)

秦 洋二 (企画)

日野 資弘(産学連携)

町田 雅之(企画)

松井 和彦(産学連携)

山本 憲二(会計)

横田 篤(国際交流)

監事

川崎 東彦(監査)

宮 晶子(監査)

支部長

高木 睦 (北日本)

池田 宰 (東日本)

高見澤 一裕(中部)

田中 俊雄(関西)

赤田 倫治(西日本)

園元 謙二(九州)

評議員(支部別):計119名

北日本支部(北海道・青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島):6名

浅野 行蔵

遠藤 銀朗

五味 勝也

高木 睦

坪田 康信

棟方 正信

東日本支部(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨):38名

青柳 秀紀

五十嵐 泰夫

池田 宰

石井 茂孝

石井 正治

石川 陽一

泉田 仁

今井 泰彦

尾崎 克也

貝沼 章子

柏木 豊

川面 克行

北本 勝ひこ

倉橋 修

黒澤 尋

佐久間 英雄

佐藤 誠吾

鈴木 市郎

武田 俊哉

竹山 春子

蓼沼 誠

谷口 正之

恒川 博

常田 聡

富田 悟志

長棟 輝行

西尾 敏男

西山 徹

野田 尚宏

水谷 悟

平井 光治

松永 是

山縣 民敏

山下 光雄

湯 不二夫

横関 健三

依田 幸司

渡部 良朋

中部支部(長野・静岡・愛知・三重・岐阜・富山・石川・福井:14名

浅野 泰久

荒井 基夫

宇多川 隆

倉根 隆一郎

下坂 誠

朱 政治

末 信一朗

関口 順一

高見澤 一裕

武田 耕治

朴 龍洙

久松 眞

本多 裕之

山根 恒夫

関西支部(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山):31名

浅田 雅宣

東 雅之

池 道彦

牛尾 公平

河合 冨佐子

川口 剛司

川瀬 雅也

喜多 恵子

紀ノ岡 正博

栗木 隆

近藤 昭彦

近藤 恭一

新名 惇彦

高木 敦子

高木 博史

田中 俊雄

田谷 正仁

寺嶋 正明

西村 顕

仁平 卓也

林 英雄

平田 收正

広常 正人

福井 希一

福崎 英一郎

藤山 和仁

溝口 晴彦

三宅 淳

村田 幸作

安井 修二

和田 忠昭

西日本支部(岡山・鳥取・島根・広島・香川・徳島・高知・愛媛・山口:15名

赤田 倫治

阿賀 創

小埜 和久

黒田 章夫

後藤 邦康

佐々木 健

杉尾 剛

谷口 誠

西尾 尚道

野村 重雄

秦野 琢之

室岡 義勝

簗瀬 英司

山田 隆

山本 修一

九州支部(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄:15名

赤松 隆

伊藤 清

大島 敏久

大森 俊郎

木田 建次

塩谷 捨明

清水 和幸

下田 雅彦

水光 正仁

園元 謙二

常盤 豊

古川 謙介

光富 勝

安田 正昭

芳本 忠

代議員(支部別):計143名

飯島 信司

稲垣 賢二

大竹 久夫

奥村 康

加藤 純一

木野 邦器

後藤 雅宏

坂口 正明

清水 浩

下飯 仁

高木 昌宏

高橋 治雄

中山亨

秦洋二

原島 俊

日野 資弘

町田 雅之

松井和彦

山本 憲二

横田 篤

川崎 東彦

宮 晶子

北日本支部(北海道・青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島):10名

礒部 公安

魚住 信之

柏木 明子

北川 尚美

田口 精一

田島 健次

津田 雅孝

堀内 淳一

湯本 勲

米山 裕

東日本支部(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨):42名

阿野 貴司

伊藤 嘉浩

大槻 隆司

岡村 好子

片山 葉子

北本 宏子

木村 信忠

桐村 光太郎

楠本 憲一

久保 晶子

小泉 幸道

斎木 祐子

澤井 淳

清水 志保

鈴木 健一朗

田中 剛

丹治 保典

柘植 丈治

徳田 宏晴

中川 智

中川 洋史

中村 史

野村 名可男

原口 和朋

林 素子

東端 啓貴

福田 雅夫

前田 勇

松本 邦男

三橋 敏

三原 康博

諸星 知広

安原 貴臣

矢田 美恵子

山縣 敏彦

山本 英樹

養王田 正文

吉川 智啓

吉田 聡

吉野 知子

渡邉 剛志

王 碧昭

中部支部(長野・静岡・愛知・三重・岐阜・富山・石川・福井):16名

天野 良彦

蟻川 幸彦

市原 茂幸

伊藤 伸哉

岩堀 恵祐

大河内 美奈

小川 亜希子

河合 啓一

粟冠 和郎

寺田 聡

中崎 清彦

中野 秀雄

濱野 吉十

間瀬 民生

村中 勝

山口 庄太郎

関西支部(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山):28名

井上 善晴

大政 健史

岡井 直子

笠井 尚哉

片倉 啓雄

勝田 知尚

金子 嘉信

河原 秀久

岸田 正夫

熊田 陽一

栗原 達夫

酒井 清文

阪本 龍司

島内 寿徳

清水 将年

炭谷 順一

高野 和文

樽井 直樹

團迫智子

堤 浩子

仲山 英樹

橋本 渉

原 正之

福田 伊津子

藤田 憲一

古川 幸子

松永 將義

松村 吉信

西日本支部(岡山・鳥取・島根・広島・香川・徳島・高知・愛媛・山口):12名

秋 庸裕

阿座上 弘行

芦内 誠

岩下 和裕

柿薗 俊英

川向 誠

品川 恵美子

滝澤 昇

多田 宏子

中島田 豊

畑中 唯史

吉井 英文

九州支部(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄):13名

安部 淳一

伊藤 潔

岡本 啓湖

上平 正道

川上 幸衛

川瀬 直樹

北垣 浩志

竹川 薫

外山 英男

外山 博英

一二三 恵美

松岡 正佳

米元 俊一

学会について

Published by 学会事務局 on 11 5月 2010

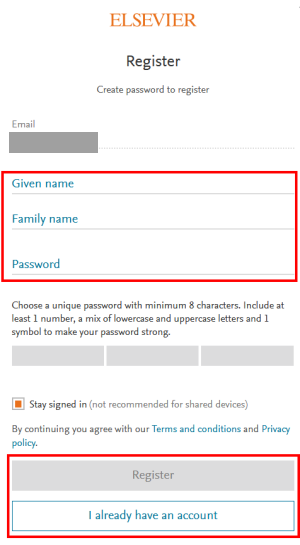

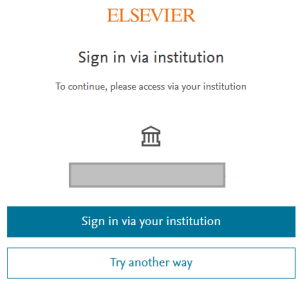

1. 所属機関で登録済みのScienceDirectのアカウント情報(User NameとPassword)が不明な場合は、ScienceDirect(http://www.sciencedirect.com/ )の画面の右上の"Forgotten password"をクリックしてください。

2. "Forgotten password"をクリックされるとメールアドレスを入力するよう求められますのでScienceDirectの登録に使われたアドレスを入力してください。メールにてUser NameとPasswordが届きます。

過去にUser NameとPasswordを取得されていても、しばらくScienceDirectにアクセスされていなかった場合は、この画面で一度User NameとPasswordを入力してログインし、そしてすぐにログアウトしてください。

お問い合わせ

お問い合せの前によくある質問FAQ をお読み下さい。

ご不明点・ご質問等は、エルゼビア・ジャパン・カスタマーサポートまでご連絡ください。http://www.sciencedirect.com/jbiosc )、学会名をお知らせください。

エルゼビア・ジャパン株式会社 Telephone: +03-5561-5035

Journal of Bioscience and Bioengineering

Published by 学会事務局 on 11 5月 2010

Q1. JBBの会員用アクセスを利用するためのPasswordがわかりません。

⇒A. https://www.sciencedirect.com/science/activate/jbiosc で6桁の会員番号を入力してユーザー登録してください。メールアドレスがユーザー名となります。Passwordはご自分で指定してください。詳しくはJBB:会員用アクセスの利用方法 をご覧ください。

Q2. 学会の会員システムの会員番号とパスワードでScienceDirectにログインできませんでした 。

⇒A. JBB:会員用アクセスの利用方法 をご覧ください。

Q3. 初回登録画面で会員番号を入力するとエラーが表示され、次の画面に進むことができません。

⇒A. お問い合わせフォーム よりScienceDirectサポートセンターにご連絡ください。

Q4. JBB の会員用アクセスを利用するためのメールアドレスとpasswordを忘れてしまいました。メールで再送してもらえませんか?

⇒A. 【JBB】ScienceDirectのPasswordを忘れた方へ をご覧ください。 登録されたメールアドレスが不明(あるいは無効) の場合は、お問い合わせフォーム よりScienceDirectサポートセンターに新しいメールアドレスをお知らせください。

Q5. 自分が所属機関でScienceDirectのユーザー登録をしたことがあるのかどうかよく覚えていません。

⇒A. https://www.sciencedirect.com/ )の画面の右上の”Sign in”をクリックすると利用可能な所属機関経由のアクセス方法が表示されます。複数の機関を通してアクセス権をお持ちの方は、利用する所属機関を選択してください。

Q6. 賛助会員や団体会員には、オンラインジャーナルへのアクセス権はないのでしょうか?

⇒A.

ご不明点・ご質問等は、こちらのお問い合わせフォーム よりScienceDirectサポートセンターまでご連絡ください。

►JBBのTopページへ

►Page Top

FAQ

Published by 学会事務局 on 11 5月 2010

日本生物工学会の個人会員(正会員・学生会員・海外会員)は、Journal of Bioscience and Bioengineering および前身誌(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルに無料でアクセスすることができます。

ジャーナル閲覧サイト用のPasswordは、会員システムへのログイン時に使用するパスワードとは異なります。 団体会員、賛助会員 の皆様には従来通り冊子体を送付いたします(オンラインジャーナルへのアクセス権は対象外です)。

ScienceDirectのユーザーアカウントをお持ちでない方: 会員番号を使って新たにユーザー登録をしてください。ご所属先機関でScienceDirectへのアクセス権をお持ちの方: 会員番号を使って会員用アクセスの有効化手続きを行ってください。こちらのフォーム よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問い合わせください(日本語可)。会員専用登録サイト(https://www.sciencedirect.com/science/activate/jbiosc )で6桁の会員番号 を入力して、”Continue”をクリックしてください。4. に進んで登録済みのメールアドレスとPasswordでScienceDirectに”Sign In”してください。パスワードのリセット を行ってください。 メールアドレスを登録してください。(メールアドレスがユーザー名となります)。 登録フォームに必要事項を入力して、Passwordを指定してください。<新規に登録をされる方> <ご所属先機関でScienceDirectへのアクセス権をお持ちの方> https://www.sciencedirect.com/science/journal/13891723 )のトップページ右上のSign in をクリックしてください。ご所属先機関でもScienceDirectへのアクセス権をお持ちの方は、閲覧方法を選択することができます。ScienceDirect(https://www.sciencedirect.com/ )では、前身誌Journal of Fermentation and BioengineeringとJournal of Fermentation Technology(Vol. 64, 1986年以降)のオンラインジャーナルを利用することができます。検索ボックスを利用して閲覧を希望されるジャーナル(あるいは論文に直接)にアクセスしてください。

お問い合わせ お問い合わせの前によくある質問FAQ をお読み下さい。

お問合せの際には、以下の情報をお知らせください。

►Page Top

►JBBのTopページへ

Journal of Bioscience and Bioengineering

Published by 学会事務局 on 10 5月 2010

農林水産先端技術産業振興センター(STAFF)との共催でシンポジウム「バイオテクノロジーと市民との接点―生物工学者は今,市民に何を伝えられるか?―」がありました.「遺伝子組換え植物の安全性を専門家はどう市民に伝えられるか」が主題でしたので,講演された先生方は,一般市民にも解りやすい図表をたくさん使われていました.

会場から図表を貸してもらえるかとの質問が多数寄せられましたので,この度講演者の了解を得て図表(いずれもPower Point)のCDを作成し,会員希望者に貸し出すことにいたしました.市民講座,高校,大学等での講演・講義にぜひご利用下さい.

1.貸出要領・提出書類

(1)利用希望者は「PA資料利用許可願 」に所定事項を記入してFAXにて事務局(FAX: 06-6879-2034)に提出する.このとき,利用に際しての遵守事項を確認のうえ押印する.PA資料利用報告書 」に所定事項を記入して事務局に提出・報告する.

2.貸出資料一覧

(CDには資料1~5がすべて収められています)

会員サービス

Published by 学会事務局 on 10 5月 2010

日本生物工学会では、大会の最新情報、シンポジウムのご案内、学会誌の紹介、人事公募・研究助成情報などの会員向けメールニュースを定期的に(月1回程度)配信しております。また、会費納入に関するお知らせ(請求書発送・口座振替完了通知等)、学会からの緊急連絡につきましても、随時メールでお知らせしています。

学会からのお知らせメールが届いていない方は、会員システムに登録されたメールアドレスが無効、あるいは、メールアドレスが未登録である可能性があります。メールアドレスの登録にご協力をお願い申し上げます。

⇒メールアドレスの訂正登録はこちらから (会員番号とパスワードで会員システムにログインしてください。)

会員番号とパスワードがわからない場合、下記事務局までお問い合せください。 ウェブ上での訂正登録が難しい場合は、有効なメールアドレスを事務局までご連絡ください。 メールニュースの定期受信を希望されない場合でも、学会からの緊急連絡メールを確実に受信できるようアドレスの確認・訂正をお願いいたします。(定期的なメールニュースの配信を希望されない場合は、その旨事務局までお知らせください)。 ご連絡いただいたメールアドレスは学会活動の案内等のみに適切に利用・保護し、第三者への提供はいたしませんのでご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合せ先 〒565-0871

新着情報

Published by 学会事務局 on 26 4月 2010

第62回日本生物工学会年次大会のホームページをオープンしました。

このホームページでは、「講演要旨の申込」「大会参加申込」のウェブ受付に加え、大会のトピックスやイベント紹介など盛りだくさんの情報を発信していきます。

多くの方の本大会へのご参加を心よりお待ち申し上げます。

社団法人日本生物工学会https://www.sbj.or.jp/2010

新着情報

Published by 学会事務局 on 26 4月 2010

生物工学会誌 第88巻 第4号小林 猛

鳩山首相は「友愛」というキーワードでアジアとの関係を強めようとしています。日本のGDP(国内総生産、2008年のデータ)は世界第2位、中国は第3位で、インドは第12位ですが、2010年には中国が第2位になると予測されています。また、インドのGDPの伸び率は大変高いといわれています。このような状況を考えれば、鳩山首相の考えがすんなりとアジア諸国に受け入れられるかどうかは別として、日本はアジア諸国との交流、特に経済的な交流を今以上に強めなければ生き残っていけません。トヨタ、日産、ホンダは主として中国で、スズキはインドで多くの車を生産しており、この動きはさらに加速されるでしょう。

これと同様に、本学会もアジアとの関係を今まで以上に視野に入れ、交流を深めていく必要があると思われます。他学会と比較して、本学会は多くの先達の努力によってアジアとの関係を強めてきました。田口久治先生を始めとする大阪大学の先生方の努力は特筆されるものです。韓国生物工学会との学術交流も1998年以来着実に進められています。歴代の英文誌編集委員長の努力によって、J. Biosci. Bioeng.のアジア地域のEditorial Boardは現在9人が指名されており、アジア地域からの投稿論文数も着実に増えてきています。

人口では中国が約13億人で世界第1位、第2位がインドで約12億人、日本は約1.3億人です。中国とインドの人口は増加しているのに対して、日本は緩やかに減少しています。大学生数に関する詳しいデータは知りませんが、日本では大学への進学率が横ばいなのに対して、中国とインドは大幅に増加しています。

この両国の多くの大学での研究施設も急速に改善されてきています。これらの結果、ごく近い将来、両国の大学の研究能力は数の上でも、質的にも日本の大学に近づくか、場合によっては凌駕するでしょう。2009年5月にイギリスの教育情報会社Quacquarelli Symonds社が発表した2009年版アジア大学ランキングによれば、上位50大学の国別数は、日本16、韓国8、中国7、香港5、台湾とインド4、シンガポールとタイ2、マレーシアとインドネシア1、となっています。外国人留学生数や外国人教員数も評価対象に含まれていますから、評価の仕方が問題かもしれませんが、1位香港大学、2位香港中文大学、3位東京大学、4位香港科技大学、5位京都大学、という順番も衝撃的です。

これらの趨勢から、本学会がカバーしている学問領域における今後の研究者数は、これらのアジア諸国において日本より多くなると予想されます。さらに、もう少し時間的に後になるでしょうが、研究者の質も日本より高くなる可能性も有り得ましょう。研究者数に関しては、今以上に高校生に対する情報発信力を高めて、日本でのバイオ分野の研究者数が増える努力をするしかないと思います。本学会としては、国際会員などの制度を設けてアジアの会員を増やしたり、英文誌の論文掲載料を無料化するなどして、アジアの研究者が本学会の活動に参加しやすくする環境づくりも必要でしょう。

研究者の質に関しては、今以上の努力をもっとするしかないようにも思います。日本の教育界の悪い点は、自分の頭で考え、その考えを論理的に説明する能力の養成を怠ってきたことです。研究者を年齢別に見てみますと、若年層ほどこの訓練がなされていません。アジアとの関係では、自分の考えを英語で説明する必要がありますが、自分の考えさえしっかりしていれば、英語が流暢でなくても聴いてくれます。立花隆氏の英語でのインタビューを聞いたことがあります。英語は訥々としていましたが、きわめて論理的な内容でした。大学院のみならず、学部教育、さらには高校や義務教育においてディベートの訓練をすることが肝要でありましょう。本学会としては、どのような取り組みをすれば研究者の質が高まるのでしょうか。このことに関しては、会員各位はいろいろの考え方をお持ちでしょう。

これらのトレンドを念頭に、本学会がどのようにしてアジア諸国の類似の学会と共に協力しながら今後の国際交流活動を策定し、それを実行していくか、が重要であると思います。すぐには効果は出ないことですが、理事会などを中心として会員各位が議論をし、これまでの本学会の伝統をより強めていくことが望まれます。

著者紹介 中部大学教授、日本生物工学会名誉会員、名古屋大学名誉教授

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報 ,生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 26 4月 2010

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 26 4月 2010

⇒JBB Vol. 109, No. 4目次(PDF)はこちら

遺伝学,分子生物学,および遺伝子工学

酵素学,タンパク質工学,および酵素工学

3. B型シトクロムc酸化酵素とその天然基質シトクロムc-551との相互作用の変異酵素による解析 …325

4. Enhancement of the thermostability and activity of mesophilic Clostridium cellulovorans EngD by in vitro DNA recombination with Clostridium thermocellum CelE …331doi:10.1016/j.jbiosc.2009.10.014 )

5. 改変型ホスホリパーゼDによる種々のイノシトール立体異性体を含有したホスファチジルイノシトール類の合成 …337

微生物生理学・発酵生産

6. 新規糖転移酵素による1,2-dipalmitoylglycerolからのMycoplasma fermentans 特異的糖グリセロリン脂質の合成 …341

7. Effect of light on growth, intracellular and extracellular pigment production by five pigment-producing filamentous fungi in synthetic medium …346doi:10.1016/j.jbiosc.2009.10.003 )

8. Process development for mycelial growth and polysaccharide production in Tricholoma matsutake liquid culture …351doi:10.1016/j.jbiosc.2009.10.010 ) 9.Streptococcus thermophilus YIT 2084株によるヒアルロン酸生産における培養条件と大豆ペプチド添加の影響

⇒Effects of fermentation conditions and soybean peptide supplementation on hyaluronic acid production by Streptococcus thermophilus strain YIT 2084 in milkdoi:10.1016/j.jbiosc.2009.10.011 )

10. Use of response surface methodology in a fed-batch process for optimization of tricarboxylic acid cycle intermediates to achieve high levels of canthaxanthin from Dietzia natronolimnaea HS-1 …361doi:10.1016/j.jbiosc.2009.10.013 )

11.Production of 4-hydroxyphenyllactic acid by Lactobacillus sp. SK007 fermentation …369(doi:10.1016/j.jbiosc.2009.10.005 )

►このページのTopへ

環境バイオテクノロジー

12. 硫酸還元集積培養より単離されたClostridium属近縁株によるポリ硫化物還元 …372

生物化学工学

13. 耐熱性ブランチングエンザイムを作用させたデンプンからの環状ニゲロシルニゲロースの生成 …381

植物バイオテクノロジー

14. Nicotiana tabacum 由来N-アセチルグルコサミン転移酵素Iの組換酵素発現と諸性質の解析 …388

15. センシングツールとして光独立栄養パックブン毛状根を用いる細胞光損傷の評価 …392

セル&ティッシュエンジニアリング

16. ラット肝細胞スフェロイドアレイを利用したアルコキシレゾルフィンO-脱アルキル化反応アッセイ …395

17. Hydrodynamic conditions induce changes in secretion level and glycosylation patterns of Von Willebrand factor (vWF) in endothelial cells …400doi:10.1016/j.jbiosc.2009.10.002 )

18. DT40 B細胞株におけるXRCC3発現制御による遺伝子変換から点変異へのイムノグロブリン変異様式の条件付き変換 …407

⇒Conditional transformation of immunoglobulin mutation pattern from gene conversion into point mutation by controlling XRCC3 expression in the DT40 B cell linedoi:10.1016/j.jbiosc.2009.09.050 )

実験技術

19. マイクロビーズディスプレイ法を用いたアンギオテンシンII阻害ペプチドの進化分子工学 …411

その他

20. Production of polyhydroxyalcanoates (PHAs) using milk whey and dairy wastewater activated sludge: Production of bioplastics using dairy residues …418 doi:10.1016/j.jbiosc.2009.10.012 )

►生物工学会誌88巻4号目次へ戻る

►このページのTopへ

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 09 4月 2010

2010年3月30日付でお知らせしました、Journal of Bioscience and Bioengineeringのe-offprintファイル未送信問題につきまして、Elsevierから今後の対応について連絡がありました。以下の6号分115件の論文のe-offprintは、4月12日以降Elsevierから手動で順次送信されます。作業は4月19日の週までに終わる予定だそうです。

Vol. 108, No. 5(2009年11月号) 19件

計115件

なおVol. 109, No. 5(2010年5月号)のe-offprintファイルは、2010年3月25日付で送信済みとのことです。

著者の先生方にはご迷惑をおかけして、大変申し訳ございませんでした。今回の件についてお問い合わせの際は、論文番号と掲載号をお書き添えの上、までご連絡下さい。

2010年4月9日

関連事項:E-offprintの未送信問題について(2010年3月30日)

Journal of Bioscience and Bioengineering ,新着情報

Published by 支部:関西 on 31 3月 2010

第97回醗酵学懇話会 ⇒開催報告 日時 2010年8月6日(金)13:30 ~ 18:00 場所 アサヒビール株式会社 吹田工場(大阪府吹田市西の庄町1-45)

これまでの活動

⇒関西支部Topへ

支部活動

Published by 学会事務局 on 30 3月 2010

Journal of Bioscience and Bioengineeringでは、掲載論文のCorresponding authorに、論文の電子版ファイル(e-offprint)を、掲載号のオンライン公開後24時間以内に無料でお送りしております。このたび著者の方からe-offprintが届いていないとのご指摘を受け、Elsevierに問い合わせたところ、Vol. 108, No. 5(2009年11月号)からVol. 109, No. 4(2010年4月号)の掲載論文については、全てe-offprintファイルが送信されていなかったことが判明しました。

未送信のファイルについては早急にお届け出来るように、現在Elsevierに対応を依頼しています。

オンライン公開中の最新号Vol. 109, No. 5(2010年5月号)以降は、正しい設定になっているとのことです。なお"Articles in Press"として公開された時点では、掲載号及びページ番号は決まっていないので、e-offprintは発送されません。

著者の先生方にはご迷惑をおかけして、大変申し訳ございませんでした。今後このようなことがないよう、Elsevier側に対応を求めていく所存です。今回の件についてお問い合わせの際は、論文番号と掲載号をお書き添えの上、 までご連絡下さい。

2010年3月30日

Journal of Bioscience and Bioengineering ,新着情報

Published by 学会事務局 on 26 3月 2010

2010年度 日本生物工学会シンポジウム「天然生物資源のバイオ利用」を本部と北日本支部主催で開催いたします。

日時: 2010年(平成22年)7月23日(金)9:30~17:05場所: 北見工業大学総合研究棟(正門入ってすぐの建物)(北海道北見市公園町165番地)

⇒詳しくはこちらから

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

支部活動 ,新着情報

Published by 支部:北日本 on 26 3月 2010

主催: 日本生物工学会、日本生物工学会北日本支部、日本生物工学会九州支部後援: 北見市,北見工業大学北方圏バイオ資源創成研究センター

日時

2010年(平成22年)7月23日(金)9:30~17:05

場所

北見工業大学総合研究棟(正門入ってすぐの建物)(北海道北見市公園町165番地)

シンポジウム参加費

無料

エクスカーション

シンポジウムの翌日7/24開催予定,近郊観光,昼食,本州方面の航空便に間に合うように14:00頃女満別空港着予定.費用は未定です.希望者が少ない場合,開催しない可能性があります.

申込方法

申込書 に連絡先,ポスター発表の有無,懇親会への参加希望等を明記の上,E-mailまたはFaxにてお申し込みください.E-mailの場合は,件名を「生物工学シンポジウム申し込み」と記載お願いします.

申込締切日

2010年6月30日(水) 7月20日(火) 締切を延長しました

申込先

北見工業大学バイオ環境化学科 多田清志

ポスター発表申込締切

2010年6月30日(水) 問合せ先

堀内 淳一(オーガナイザー,北見工業大学)

プログラム

9:30~ 9:35 開会の挨拶 … 会長 飯島 信司

9:35~10:15 魚の廃棄物「血清」利用で安心・安全な医薬タンパク質の細胞培養生産! 高木 睦 (北大院工)

10:15~10:55 新規素材!「鮭鼻軟骨由来プロテオグリカン」の事業化 … 鳴海 正樹 (バイオマテックジャパン)

10:55~11:35 風土病と戦う:食の機能でがん予防に挑戦 水光 正仁 (宮崎大・農)

11:35~12:15 オホーツク地域資源を活用した発泡酒の醸造 … 永島 俊夫 (東農大・網走)

12:15~13:00 昼食

13:00~14:00 ポスターセッション(一般公募、総合研究棟1Fロビー)

14:00~14:40 テンサイシックジュース・チーズホエー混合原料か らのバイオエタノール生産 小田 有二 (帯広畜産大学・食品科学)

14:40~15:20 水俣地域で竹からのバイオリファイナリーによるエタノール生産などにより 木田 建次 (熊本大院・自然科学)

15:20~15:40 休憩

15:40~16:20 バイオリファイナリー;北海道産トウキビの芯からエタノール, 堀内 淳一 (北見工大・バイオ環境化学)

16:20~17:00 焼酎王国・九州のバイオマス資源,焼酎粕のゼロエミッションバイオ利用 園元 謙二 (九大院・農)

17:00~17:05 閉会の挨拶 … 北日本支部長 高木 睦

18:00~20:00 懇親会 (会場:オホーツクビール ,地ビール飲み放題)

►北日本支部Topへ

学会行事 ,支部活動

Published by 学会事務局 on 23 3月 2010

日本生物工学会乳酸菌・腸内細菌工学研究部会は、2010年5月14日(金)~15日(土)に、十勝川温泉 笹井ホテルにて講演会を開催いたします。⇒詳しくはこちらから

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

►乳酸菌・腸内細菌工学研究部会のページへ

新着情報 ,研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 23 3月 2010

乳酸菌・腸内細菌工学研究部会では毎年、日本乳酸菌学会の協賛を頂き、関連の研究者が一同に会して、昼は各自の研究成果を発表し、夜は車座になって情報交換を行う講演会を企画しております。

本年度は新企画として「若手からのミニプレゼン」および会の終了後、チーズ工房への見学バスツアー(オプショナルツアー)を企画致しました。

以下の要領で開催しますので奮ってご参加下さい。

日時

2010年5月14日(金)13:50 ~5月15日(土)11:00 ⇒変更しました!

場所

十勝川温泉 笹井ホテル

会費

一般 18,000円,学生 12,000円(一泊宿泊費・懇親会費含む)

定員

70名

申込締切日

2010年4月16日(金)

申込方法

下記事務局まで御連絡下さい.折り返し申込書をお送り致しますので,

連絡先

日本生物工学会乳酸菌・腸内細菌工学研究部会

プログラム

13:50-14:00 はじめに 部会長 横田 篤

14:00-14:40 ビフィズス菌の線毛様蛋白の多型性にみる宿主特異的定着メカニズム ○大澤 朗(神戸大院・農)

Bifidobacterium longum のヒト宿主特異的な定着について検証するため、レクチン様線毛タンパクをコードすると思われるBL0675遺伝子に着目し、異なるヒトの糞便より分離されたB. longum 株における本遺伝子のシークエンス解析及び比較解析を行った。その結果、BL0675遺伝子の配列は菌株間で非常に多様性に富み、5つの系統 グループに分類された。菌株のGroup分類結果を宿主間で比較すると、Groupの分布は概ね宿主ごとに偏る傾向が見られたことから、B. longum 株の宿主特異的な定着においてはこの線毛様タンパク質が主に関与していることが示唆された。

14:40-15:00 乳酸菌と炭水化物の相互作用 ○片倉啓雄、橋本高志、田中祥之、植松亜弥、紀ノ岡正博(阪大院・工)

Lactococcus lactis IL1403株の細胞表層に局在するタンパク質を等張液中で溶菌酵素処理をすることにより可溶化し、セルロースに親和性をもつタンパク質を分離したところ、DnaK、GroEL、GAPDHなどの細胞質タンパク質が同定された。このうちDnaKは、IL1403株およびキチンに対して105 M-1 オーダーの、セルロースおよびムチンに対して106 M-1 オーダーの吸着定数をもち、IL1403株をセルロースに接着させた。

15:00-15:40 乳酸菌発酵技術を使った機能性食品等の開発 ○園元謙二(九大院・農、九大・バイオアーク)

日本の得意分野である発酵技術によるものつくり研究開発の中で、「乳酸菌」を利用した機能性食品・素材の開発を紹介します。特に、優れた「乳酸菌」を見つけ出し、食品や未利用資源を活用して機能性食品・素材をどのようにしてつくり出すのか、九州地域においてのさまざまな研究(乳酸菌機能の戦略的活用の具現化と新産業の創出)を例にとり講演します。

15:40-16:00 休憩

16:00-17:30 若手からのミニプレゼン(6題)

16:00-16:15 Bifidobacterium breve ヤクルト株がマウス皮膚機能に及ぼす影響 ○杉本 沙穂、伊澤 直樹、曽根 俊郎、千葉 勝由、宮崎 幸司(ヤクルト本社中央研)

16:15-16:30 乳酸菌と酵母をモデルとした接着による細胞応答の解析

16:30-16:45 牛乳ラクトフォリンの有する修飾糖鎖の多様性 ○稲垣瑞穂1 、中家修一2 、野原大輔3 、矢部富雄1 、金丸義敬1 、鈴木徹4 1 岐阜大・応生、2 島津製作所、3 岐阜大・工、4 岐阜大・連農)製糖工程から分離した乳酸菌を用いたサワーブレッドの風味と防カビ性能

17:00-17:15 ヒトミルクオリゴ糖を炭素源としたビフィズス菌培養物中のオリゴ糖の定量分析 1 、朝隈貞樹2 、北岡本光3 、浦島 匡1 、芦田 久4 、廣瀬潤子5 、片山高嶺6 (1 帯畜大・畜産衛生,2 北農研,3 食総研,4 京大院・生命,5 滋賀県大・人間文化,6 石川県大・生物資源工)

17:15-17:30 乳酸菌によるインフルエンザウイルス感染防御効果について ○芦田延久、篠田直、山本直之(カルピス・健康機能研)

(このあと部会幹事会の予定)

19:30-21:30 懇親会

21:30- 夜の部

二日目(5月15日)

9:30-9:50 胆汁酸添加食摂取ラットにおける胆汁酸代謝と腸内細菌叢の解析

ヒトの主要な一次胆汁酸であるコール酸 (CA)は,腸内でClostridium 属の一部の菌種により二次胆汁酸の一種であるデオキシコール酸 (DCA)に変換される.DCAは,実験動物において大腸癌発癌プロモーター活性を持つこと,ヒトにおいては発癌性物質となる可能性が報告されている.また,近年本邦において大腸癌が増加している理由として,食生活の欧米化による脂質摂取量の増加と,それに伴う腸内胆汁酸量の増加との関連が指摘されている.そこで本研究では,腸内胆汁酸量の増加が,胆汁酸組成と腸内細菌叢に与える影響を明らかにするため,CA添加食摂取ラットを用いて,胆汁酸組成と菌叢の変化を解析した.

9:50-10:30 乳酸菌由来細胞外多糖に対する培養条件の影響 1 、石 塔拉1 、Fiame Leo1 、元島英雅2 、浦島 匡1 1 帯畜大・畜産衛生、2 よつ葉乳業・中央研)

細胞外多糖(Exopolysaccharide, EPS)は微生物が生産し細胞外に分泌する多糖であり、乳酸菌にもEPS生産性を示す菌株が存在する。化学構造の違いから、EPSはホモ型とヘテロ型に分類され、代表的な例として、それぞれデキストランとキサンタンガムが挙げられる。特に食品由来の乳酸菌が生産するEPSに関して、高い安全性や健康増進効果が期待できることから、その産業利用が期待されている。伝統的発酵乳から単離したLactobacilus fermentum TDS030603は、非常に粘性の高いEPSを分泌する。完全合成培地を用いた実験により、培養条件が本菌のEPSに及ぼす影響について調査した。

10:30-10:50 乳酸菌を利用した環境調和型生産プロセスへの試み 1,2 、林いずみ2,3 、園元謙二2,4,5 1 オーム乳業㈱、2 Qok・Bio LLP、3 熊本製粉㈱、4 九大院・農、5 九大バイオアーク)

ものづくりには、必ず副産物が発生します。特に九州には多くの農産物、醸造食品等の特産品がありますが、ほとんどは未利用資源や産業廃棄物として処理され大きな問題となっております。このような問題に対して、我々は未利用資源(乳製品や焼酎粕由来等)の積極的活用を行っております。さらに、未利用資源を利用した発酵生産の過程でもさまざまな副産物が廃棄物として発生しますが、これら副産物に対しては、いくつかの有用物質や機能性を見出し、魅力的な商品への転換を行っております。このような取り組みの一部を紹介します。

10:50-11:00 おわりに 部会長 横田 篤チーズ工房見学バスツアー(オプショナルツアー)

►乳酸菌・腸内細菌工学研究部会Topへ

学会行事 ,研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 23 3月 2010

⇒JBB Vol. 109, No. 3 目次(PDF)はこちら

遺伝学,分子生物学,および遺伝子工学

1. Identification of a heat shock-responsive cis -acting DNA sequence and its transcriptional regulator: Their roles in the expression of the Spirulina-desD gene in response to heat stress…205 (doi:10.1016/j.jbiosc.2009.09.002 )

酵素学,タンパク質工学,および酵素工学

2. Thermostable Kunitz trypsin inhibitor with cytokine inducing, antitumor and HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activities from Korean large black soybeans …211 (doi:10.1016/j.jbiosc.2009.08.483 )

3. Microbacterium luteolum 由来ジヒドロリポアミド脱水素酵素遺伝子のクローニングとその諸性質: 酵素的NAD+再生システムへの応用…218

⇒Gene cloning and characterization of dihydrolipoamide dehydrogenase from Microbacterium luteolum : A useful enzymatic regeneration system of NAD+ from NADH doi:10.1016/j.jbiosc.2009.09.040 )

4. 麹菌液面固定化(LSI)培養による組換えキシラナーゼの生産…224

5. Aspergillus japonicus 由来の細胞外エンド-1,4-β-キシラナーゼ: 精製,性質および コードする遺伝子の解析…227

⇒An extracellular endo-1,4-β-xylanase from Aspergillus japonicus : Purification, properties, and characterization of the encoding gene doi:10.1016/j.jbiosc.2009.09.005 )

微生物生理学・発酵生産

6. Reducing the variability of antibiotic production in Streptomyces by cultivation in 24-square deepwell plates …230 doi:10.1016/j.jbiosc.2009.08.479 )

7. Heterotrophic growth and nutritional aspects of the diatom Cyclotella cryptic (Bacillariophyceae): Effect of some environmental factors …235 doi:10.1016/j.jbiosc.2009.08.480 )

8. Serratia levanicum NNにより調製したレバンからArthrobacter nicotinovorans 由来レバンフルクトトランスフェラーゼを用いた一槽反応によるダイフルクトースアンハイドライドIVの生産…240

⇒One-pot conversion of levan prepared from Serratia levanicum NN to difructose anhydride IV by Arthrobacter nicotinovorans levan fructotransferase Pages doi:10.1016/j.jbiosc.2009.09.041 )

►このページのTopへ

環境バイオテクノロジー

9. リブロース-1,5-ビスリン酸カルボキシラーゼ/オキシゲナーゼ遺伝子を用いた黄鉄鉱鉱山からの酸性鉱山廃水処理プラント中の鉄および硫黄酸化細菌の解析…244

⇒Analysis of iron- and sulfur-oxidizing bacteria in a treatment plant of acid rock drainage from a Japanese pyrite mine by use of ribulose-1, 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large-subunit gene doi:10.1016/j.jbiosc.2009.08.007 )

10. 半回分式堆肥化処理による“Dehalococcoides ”の集積を伴う高塩素化ダイオキシンの除去…249

生物化学工学

11. Effects of acetic acid and its assimilation in fed-batch cultures of recombinant Escherichia coli containing human-like collagen cDNA …257 (doi:10.1016/j.jbiosc.2009.08.008 )

12. Saccharomyces cerevisiae における複数の環境ストレスに対するトレハロース蓄積の効果の差異…262

13. 膜面液体培養法,振盪フラスコ培養法および寒天プレート培養法におけるAspergillus oryzae の培養特性および遺伝子発現プロファイル…267

⇒ Cultivation characteristics and gene expression profiles of Aspergillus oryzae by membrane-surface liquid culture, shaking-flask culture, and agar-plate culture doi:10.1016/j.jbiosc.2009.09.004 )

14. 繰り返し回分培養を用いた抗体大量生産におけるChinese hamster ovary細胞の安定性評価…274

15. Chinese hamster ovary細胞の培養死滅期における産生抗体の品質変化…281

植物バイオテクノロジー

16. Bioconversion of the antihistaminc drug loratadine by tobacco cell suspension cultures expressing human cytochrome P450 3A4 …288 doi:10.1016/j.jbiosc.2009.09.001 )

セル&ティッシュエンジニアリング

17. Labisia pumila extract protects skin cells from photoaging caused by UVB irradiation …291 (doi:10.1016/j.jbiosc.2009.08.478 )

18. 圧縮力はCOX-2を介したPPARγ2およびC/EBPα発現抑制により脂肪分化を抑制する…297

19. 静電紡糸シリカファイバー細胞培養担体の熱処理の効果…304

20. 魚血清を利用したウシ血清を含まないCHO細胞浮遊培養…307

21. コンフルエント状態におけるヒト骨格筋筋芽細胞の増殖・分化ポテンシャル…310

►生物工学会誌88巻3号目次へ戻る

►このページのTopへ

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 3月 2010

巻頭言“随縁随意”

生物工学奨励賞(照井賞)

生物工学技術賞

バイオミディア

単純で複雑なコロニー…豊福 雅典…(121)

フラビン補酵素の新機能?…邊見 久…(122)

エコロジーの裏で活躍する微生物…森本 兼司…(123)

温暖化と廃棄物と微生物…蛯江 美孝…(124)

細菌へのささやき ―クオラムセンシングの利用―…冨士田浩二…(125)

Branch Spirit

Fuji Sankei Business i. …(128)

Germination

こんにちは,キッコーマンしょうゆ塾認定講師です…西村 郁子…(130)

談話室

イギリスのベンチャー起業家との出会い,そして起業へ…小野 桂子…(132)

バイオインフォメーション…(134)

本部だより…(136)

支部だより…(143)

研究部会…(144)

事務局より…(145)

Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 3月 2010

庶務担当理事 清水 浩

会員各位

すでにご承知の通り,2008年12月1日に公益法人制度改革関連の新3法が施行され,従来の公益法人は,5年以内(2013年11月30日まで)に「公益社団・財団法人」,または「一般社団・財団法人」に移行することが求められております.日本生物工学会では,「公益社団法人」の認定を目指すとの基本方針により,申請に向けた取り組みを進めております.

会員の皆様には,昨年「生物工学会誌」10 月号の「公益法人制度の施行と日本生物工学会 」にて,「公益認定を受けるメリットとデメリット」を中心として「公益法人制度の概要」をお知らせいたしました.

今回は,「公益社団法人」申請時に提出が求められます本会運営の根幹となる新定款案をここに公開いたします.会員皆様方のご意見・ご助言をお願いいたします.

⇒新定款案 (894 KB)

【募集期間】 2010年4月1日(木)9時~4月30日(金)17時

【ご意見等送付先】(題名は「定款変更意見」として下さい.)

電子メールの場合 ⇒

FAXの場合 ⇒ 06-6879-2034

※新公益法人制度については,制度概要・関連法令・ガイドライン・詳細なQ&Aを含め,政府公益認定等委員会のウェブサイト(https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/portal.do )に掲載されていますのでご参照下さい.

本件に関する問合せ先

〒565-0871 吹田市山田丘2-1 大阪大学工学部内

新着情報

Published by 学会事務局 on 23 3月 2010

生物工学会誌 第88巻 第3号室岡 義勝

まだ助教授時代の若かった頃のこと。米国の研究者仲間(といっても初めて会ったのだが)の教授から大学での講義依頼を受けたことがある。アトランタから車で1時間ばかり走った大学街のアッセンスのジョージア大学で講義を行った。その後、この田舎町のレストランで食事をとった時、隣のカウンターに腰かけていた街のおじさんが、うさんくさげに私を見た。教授はすかさず「この人は日本から来たサイエンティストです」と、おじさんに私を紹介した。おじさんは一瞬驚いた顔をして「何と若いサイエンティストですね。この街はめてですか?」と愛そうが良くなった。

私はサイエンティストといわれて面映ゆかったが、サイエンティストは裁判官と同じように特殊な専門職として尊崇を集めていることに初めて気がついた。そういえば、米国だけでなく日本以外(?)どの国の人でもそうである。国際線の飛行機で乗り合わせた隣の人にはまず挨拶することにしている。職業までは紹介しない。話が進んで「国際学会からの帰りです」ということになると、必ず「何が専門ですか?」と聞かれる。この東洋の貧相なおじさんが、バイオとか遺伝子工学をやっている科学者だと知ると、おばちゃんまでが「最先端ですね」と尊敬をこめて感嘆される。たいていの場合、会話はここで終わる。科学者とこれ以上何を話していいかわからないから。

日本人は、控え目を美徳とし、あまり自分のことを学者とか科学者とは言わない。科学者の代わりに研究者であると自分を紹介する。しかし、研究者と科学者は違う。科学者は世の中の科学技術についての深い知見と洞察をもち、国を超えてそれぞれの専門分野で責任を背負っている。だから、世界のどこでも尊敬されるのである。

職業に貴賎はないことは観念的に分かってはいるが、性別や生まれのように自分で選択できないものと、職業のように自分の意思や努力で選択できるものとは違う。後者の意味において、日本は極端な平等主義社会であり、科学者も大学教授も一般労働者と収入も扱いもあまり変わらない。これは、昔から学者たるもの清貧に甘んじることを潔しとする朱子学的思想からきたものであろう。我が国の研究者の社会的地位が高くないのは、一方で研究者自身が科学者として重要な責任を負っていることを自覚しなかったからでもあり、科学者が国の教育・文化・科学政策に対して積極的に提言してこなかったことにもよる。欧米の科学者の多くは優秀なロビイストでもある。

私たちは、研究者から科学者に脱皮し、次世代に続く国の科学政策や地球の未来に責任を負って、堂々と提言することを始めよう。そして、自分の職業は「科学者」であると自信を持って自己紹介しよう。当然ながら、こうした科学者の集まりである学会は、社会に対して影響力のある良きオピニオンリーダーであらねばならない。

著者紹介 広島工業大学健康情報学科 (教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報 ,生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 3月 2010

巻頭言“随縁随意” 特集「きぼう,新たな宇宙時代の幕開け」国際宇宙ステーションKibo利用宇宙実験「Rad Gene」の成果 宇宙放射線の生物影響検出ISS実験と今後の展開…谷田貝 文夫・本間 正充・石岡 憲昭…(280) 「DomeGene」宇宙環境が両生類培養細胞に及ぼす影 国際宇宙ステーションでの Space Seed実験…神阪 盛一郎・唐原 一郎・笠原 宏一・山田 晃・矢野 幸子・谷垣 文章・笠原 春夫・桝田 大輔・嶋津 徹・福井 啓二・西谷 和彦・保尊 隆享…(288) 国際宇宙ステーション実験による植物の抗重力反応機構の解明 ノート バイオミディア微生物の予知能力:ストレス応答研究の新展開…渡辺 大輔…(301) ずぶとい酵母―清酒酵母の魅力―…小高 敦史…(302) 細胞間接合制御による臓器再生への挑戦…田口 哲志…(303) バイオナノモーターとしての植物ミオシン…藤江 誠…(304) トイレの先にあるものは…見島 伊織…(305) 女性研究者のキャリアを考える大学院生出張授業プロジェクト…千葉 洋子…(306) 私を反面教師としてください…髙木 敦子…(308) 東京農工大学における女性研究者支援システム改革…宮浦 千里…(310) ただいま,人生の『橋』建設中…成尾 佳美…(313) 女性が働き続けるということ…安東 晶子…(315) Branch Spirit 大学発!美味しいバイオ Fuji Sankei Business i…(320) Germination世界のバイオ産業の現状比較 ~海外インターンシップに参加して~…佐藤 益弘…(322) 今月の Journal of Bioscience and Bioengineering …(323)バイオインフォメーション…(324) 支部だより…(326) Adobe Reader (無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから 。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 23 3月 2010

⇒このページの印刷用PDFはこちら

日時

2010年5月28日(金)14:30 ~17:20

場所

千里ライフサイエンスセンタービル801~802号室

参加費

無料

プログラム

(司会 稲垣 賢二)

14:35~14:40 開会の挨拶 飯島 信司

14:45~15:30 講演1 「地球をめぐる水と水をめぐる人々」 沖 大幹

15:35~16:20 講演2 「ビール醸造法とその香味に及ぼす影響について」 小林 稔

16:20~16:30 休 憩

16:30~17:15 講演3 「ウイスキーの品質とつくりへのこだわり」 輿水 精一

17:20~17:25 閉会の挨拶 稲垣 賢二

講演1 「地球をめぐる水と水をめぐる人々」

沖 大幹

水は地球表層を循環している資源なのに,なぜ水不足で困っている人が何億人もいるのでしょうか.足りないのなら,運んだり,貯めておいて必要なときに使ったり,いざとなれば海水の淡水化や使った水を浄化して再利用すればよいのではないでしょうか?? そもそも我々はどのくらいの水が毎日のくらしに必要で,どのくらいの量を使っているのでしょうか.世界のどういう地域が水不足で困っていて,地球温暖化に伴う気候変動によってどのような問題が顕在化するおそれがあるのでしょうか.水ストレスとはどういう概念で,食料交易は果たして水ストレス解消に役立つのでしょうか.工業生産や食料生産に伴うウォーターフットプリントはいったいどのくらいで,これは果たしてカーボンフットプリントと同様,商品のラベリングに使われるようになるのでしょうか.そしてそれは適切なのでしょうか.これらの疑問について,時間の許す限りお話したいと思います.

(座長:坂口 正明 )

講演2 「ビール醸造法とその香味に及ぼす影響について」

小林 稔

ビールは原料や発酵由来の香味と炭酸ガスによる刺激が調和したお酒である.お客様の嗜好に合わせて醸造技術者は香味設計する必要があるが,技術の選択肢はそれ程多くはない.現在市場には様々な香味特性を有したビール類が流通し,低価格の新ジャンル醸造酒がシェアを拡大している.発泡酒や新ジャンルは麦芽比率が低く,これゆえビールにない華やかな香味を特徴とするが,発酵原料の窒素源量が少ないため,酵母へのストレスにより生じる不快臭味を抑制可能な醸造法を導入する必要がある.おいしいビールの統一的定義は困難であるが,当社では不快臭味がなく,洗練された香味を有することを1つの定義としている.近年の分析機器の進歩により,香味に影響する成分を特定し,その分析値により品質制御を行ったり,その物質の生成機序を解明し,工程改善や原料選択を行うことが可能となった.同時に,香味品質を自由自在に制御し,嗜好に合ったビール醸造が可能となりつつある.本講演ではビール醸造法が香味へ及ぼす影響について,最近の演者らの検討結果を紹介したい.

(座長:秦 洋二 )

講演3 「ウイスキーの品質とつくりへのこだわり」

輿水 精一

ウイスキーを一般的に定義するならば,『穀類を原料として,糖化,発酵の後に蒸溜を行い,木製の樽で貯蔵熟成させてできる酒』となる.この樽で5年,10年,時には30年以上も寝かせることにより,すなわち時間をかけることで初めて生み出される複雑で芳醇な味わいこそ,ウイスキーの最大の魅力である.日本のウイスキーづくりは1923年,サントリーの創業者である鳥井信治郎が京都と大阪の境,山崎の地に日本初のモルトウイスキー蒸溜所を建設することにより始まった.目指したものは日本人の感性で日本人の嗜好に合うウイスキーづくりであった.85年を経て,今や日本のウイスキーは世界の注目を浴びる存在となった.本講演では,様々なハンデキャップを乗り越えながら,熟成の美味さにこだわってきた,サントリーのウイスキーづくりについて紹介する.

(座長:町田 雅之 )

■ 関連記事:【本部】2010年(平成22年)度総会・評議員会(2010/5/28)https://www.sbj.or.jp/news/news_20100226-3.html

学会行事 ,新着情報

Published by 学会事務局 on 19 3月 2010

研究会開催のお知らせ

主催: システムバイオテクノロジー研究部会共催: アジア・ハイテクノロジーネットワーク(AHTN)

日時: 2010年3月23日 9:30-13:00(仮)

場所: 待兼山会館特別会議室

題目: システムバイオテクノロジーの概念下にゲノムからロボティクスまでを俯瞰する試み

趣旨: ゲノムから生命を構造的、帰納的に理解する試みは従来から行われている。一方で、近年、ロボティクスからその生命を模倣し、その仕組みの把握、さらには生命がどのようにものを認識し、理解しているかを明らかにする試みもある。生命の基本構造である細胞がゲノムやたんぱく質をもとに成り立つことを考慮するとその構造やシステムを理解し、ロボティクスに適用することや、ロボティクスから得られた知見から生命の仕組みを推定し理解することは非常に有用であると考える。これはゲノムをはじめとする生命の仕組みとロボティクスを融合することで初めて達成することができる。また、近年において、BMIのように生物と機械とをインターフェイスを用いて直接操る研究も盛んであることから両者を有機的に融合するための基礎技術が成立しつつあることが期待される。そのため、ゲノム領域から、ロボティクスまでの広い領域において、領域間の知識を融合し共通認識とするための基盤を整備することを目的とする。

司会: 岡本正宏 (九州大学)、三宅淳(大阪大学)

登壇者

09.35-09.40 岡本委員長挨拶

09.40-10.00 民谷 栄一 … (大阪大学)

10.00-10.20 大城 理 … (大阪大学)

10.20-10.40 野村 泰伸 … (大阪大学)

10.40-11.00 平野 隆 … (産総研)

11.00-11.20 Hyungtae Kim … (Macrogen)

11.20-11.40 Fu-Hsinun Chang … (NTU)

11.40-12.20 Yen-Jen Oyang … (NTU)

12.20-12.40 古澤 力 … (大阪大学)

(敬称略)

⇒システムバイオロジー研究部会Topへ

過去の学会行事

Published by 学会事務局 on 16 3月 2010

スローフード微生物工学研究部会では、発酵食品の機能性データベース(食酢・日本酒・醤油)を更新しました。発酵食品の機能性データベースはこちら

スローフード微生物工学研究部会では、発酵食品の機能性データベースを作成中です。データベースをさらに充実したものにするために、お気づきの点、新情報をお寄せください。皆様からの新たな情報をお待ちしております。

►スローフード微生物工学研究部会Topへ

新着情報 ,研究部会(若手会)

Published by 部会:有機溶媒耐性微生物利用技術 on 11 3月 2010

⇒

Rhodococcus opacus B-4株は、水・有機溶媒混合液中で有機相に吸着したり、湿潤状態で有機溶媒に分散したりといった特性を有する「疎水性」細菌として特徴づけられる。この特徴により、本菌は有機溶媒を含む反応液中において、難水溶性基質への高い接触・取り込み効率を有すると考えられる。われわれのグループでは、この仮説を実証するとともにR. opacus B-4を触媒とした非水環境下での各種難水溶性化合物の微生物変換に挑んでいる。

水/有機溶媒混合液中における各種菌体の挙動R. opacus B-4、 R. erythro-polis PR4、P. putida T-57、 E. coli JM109

大腸菌、R. opacus のそれぞれにPseudomonas putida 由来トルエンジオキシゲナーゼを発現させ、二相反応系内にて側鎖炭素鎖長の異なる一連のアルキル化ベンゼンの水酸化反応を実施した。また、反応液中の水・有機溶媒比を変化させた反応液を用意し、1)基質の水溶度、2)有機溶媒体積比が反応収率に及ぼす影響を調査した。大腸菌を宿主とした場合、基質の水溶度が低下するにつれ、収率が顕著に低下したのに対し、R. opacus ではほぼ一定の収率が得られた。R. opacus は有機相中に溶解する基質を積極的に取り込めるため基質の水相への分配比に影響を受けづらいためと考えられる。

水・有機溶媒二相反応系内での各種アルキル化ベンゼン水酸化反応

►このページのTopへ

一方、反応液の水・有機溶媒比率が収率に及ぼす影響については、次のように説明できる。有機溶媒の体積比が減少すれば、基質の水・有機溶媒相間の濃度差は大きくなる。この濃度差は基質の水相への分配のドライビングフォースとなることから、 大腸菌にとっては水相への基質の分配が大きい系、すなわち有機溶媒比が小さい系において反応が良好に進行したと考えられる。対照的にR. opacus は有機相中から基質を取り込むことが可能であるため、水・有機溶媒相の比界面積が最大となる系において最大収率を示したと考えられる。

等量の水・有機溶媒混合液中にR. opacus B-4を分散させると、安定なwater-in-oil エマルジョンが得られる(左)

►このページのTopへ

冒頭にも記したとおり、R. opacus B-4株は、湿潤状態で有機溶媒に分散することが可能である。この特性がいかにユニークなものであるか、皆さんの研究室で保存されている微生物菌体を有機溶媒に懸濁することに挑戦していただきたい。

ほとんどの微生物は、溶媒と混ざり合うことなく、容器の内壁にへばりつくことになるだろう。本菌のこのような特徴を活用することにより、二相系反応からさらに歩を進めた「有機溶媒一相系」での反応も実施可能である。もちろん湿潤菌体の大部分(約80%)は水であり、厳密にいえば「極めて水の少ない二相系」と呼ぶべき反応形態かもしれないが、有機溶媒中に直接菌体を分散させ反応を行うことにより、基質と微生物の接触効率を高められるほか、生産物の分離ステップの簡略化や反応液体積の縮小といったメリットが付与できる。

有機溶媒中に分散させたR. opacus B-4(左)およびE. coli JM109(右)