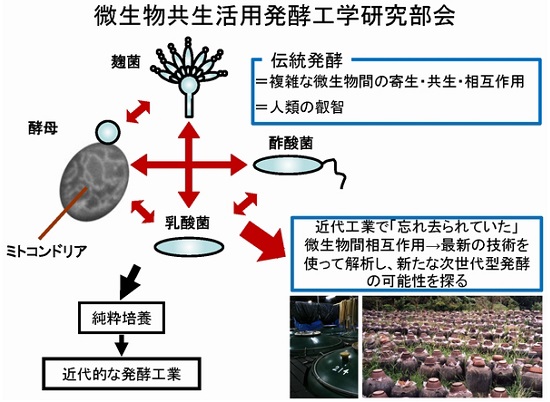

⇒研究概要図

伝統食品の醸造の多くは、複数の微生物が寄生・共生により複雑な微生物相を構成して達成されてきたものだと考えられる。これらの微生物間の相互作用を探ることは、先人達が守り継承してきた伝統醸造の深淵を理解することでもある。本部会では、最先端の技術を使って、共生している酵母・乳酸菌・酢酸菌・麹菌などの微生物や、内在寄生生物であるミトコンドリアの相互作用を明らかにし、得られた知見をもとに新たな次世代型発酵の可能性を考えることを目的とする。

連絡先 ktgkhrs アットマークを付ける cc.saga-u.ac.jp

►このページのTopへ

データベース-文献リスト

○研究リソース

産学官連携を促進するため、伝統醸造・発酵に関わる微生物やその共生の研究をしている研究室のリソースをまとめました。ご活用いただければと思います。

●奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 ストレス微生物科学研究室(高木研究室)

○研究室のリソース: 有用微生物(酵母、大腸菌など)の育種技術(突然変異、接合、セルフクローニング、遺伝子組換えなど)、アミノ酸の代謝制御・生理機能の解析技術、アミノ酸の定量法、硫黄化合物のモニタリング法、酵素機能の解析と改変技術(ランダム・部位特異変異)、細胞内タンパク質の局在解析技術、酵母ミトコンドリア・液胞の解析技術、活性酸素種・活性窒素種の定量法、各種環境ストレス耐性の評価法など。

○研究内容: 酵母、細菌などの微生物が有する様々な細胞機能について、環境ストレス(酸化・還元、温度、水分、浸透圧、化学物質、栄養など)への新しい適応機構を中心に、分子・代謝・細胞レベルで詳細な解析を行ない、微生物の複雑かつ巧妙な機能に対する理解を深めます。また、得られた研究成果を有用な微生物育種、物質生産などの技術開発に応用し、食糧、エネルギー、環境、生命に関連するバイオテクノロジーに貢献することを目指しています。

HPアドレス: http://bsw3.naist.jp/takagi/takagi-j.html

問い合わせ先: 教授 高木博史 hiro (atmark) bs.naist.jp

●東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻 微生物学研究室

○研究室のリソース:麹菌の細胞生物学解析の技術 (タンパク質分泌やオートファジーなどの膜輸送。糸状菌特異的オルガネラWoronin bodyによる多細胞生物としての生存維持装置など)。

麹菌の育種技術の開発 (効率的な多重遺伝子破壊のための技術。有用変異株のスクリーニング技術。菌糸融合・有性生殖の誘導による交配技術の開発)。

麹菌の異種タンパク質生産への利用 (様々な異種タンパク質高生産宿主の開発。動物由来、植物由来の各種有用タンパク質の生産実績)。

○研究内容:麹菌の細胞内におけるオルガネラやタンパク質の動きという基礎的な観点から、産業有用株育種への応用を行っている。さらに、麹菌の育種技術に改良を加えることで、有用タンパク質の効率的な生産を行っている。

HPアドレス http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/Lab_Microbiology/hyousi.html

問い合わせ先 教授:北本勝ひこ akitamo (atmark) mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

●九州大学大学院農学研究院 生命機能科学部門 分子微生物学・バイオマス資源化学講座 微生物工学研究室(園元謙二、中山二郎、 善藤威史)

○研究のリソース: 乳酸菌等の有用微生物の分離技術、分離株ライブラリー、乳酸発酵とその解析技術、アセトン・ブタノール・エタノール発酵と その解析技術、抗菌ペプチド・バクテリオシンの探索と評価、バクテリオシンの精製・構造解析・遺伝子解析技術、クオラムセンシングの評価技 術、クオラムセンシング阻害剤の探索と合成、ヒトおよび食品中の網羅的細菌叢解析技術

○研究内容: 食品・医薬・環境保全技術への微生物利用を目的とした、新奇微生物・微生物由来新奇物質の探索、分子育種、微生物叢解析、および 生理活性物質・バイオ燃料などの有用物質生産への工学技術の開発に関する研究を行っている。

HP: http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/lab/microbt/

問い合わせ先: 助教 善藤威史 zendo (atmark) agr.kyushu-u.ac.jp

●琉球大学農学部亜熱帯生物資源科学科 発酵微生物学研究室

○研究室のリソース:酢酸菌、酵母、泡盛黒麹菌を中心とした発酵微生物の生化学的解析(酵素化学的解析、糖組成分析)、分子生物学的解析(遺伝子組換え技術)、新規発酵微生物のスクリーニング、発酵産物の成分評価、官能評価、製麹技術

○研究内容:酢酸菌による発酵生産、酢酸菌が生産する補酵素ピロロキノリンキノン、泡盛黒麹菌のルーツや醸造特性の研究を通して、発酵微生物の開発と産業への利用を目指しています。

HPアドレス http://www.agr.u-ryukyu.ac.jp/wp/pqq-quinoprotein

問い合わせ先 教授:外山博英 toyama (atmark) agr.u-ryukyu.ac.jp

助教:渡邉泰祐 t-wata (atmark) agr.u-ryukyu.ac.jp

●日本大学生物資源科学部 食品生命学科 食品微生物学研究室(森永 康・古川 壮一)

○研究室のリソース:酵母、乳酸菌、酢酸菌等食品有用微生物の相互作用解析技術、食品有用微生物の分離技術・分離菌株ストック、大腸菌、乳酸菌、酵母の遺伝遺伝子工学実験系 など

○研究内容:伝統的発酵における微生物間相互作用に関する研究、バイオフィルムの利用と制御に関する研究 など

HPアドレス: http://hp.brs.nihon-u.ac.jp/~shokubi/

問い合わせ先:准教授;古川壮一 furukawa.souichi (atmark) nihon-u.ac.jp

●佐賀大学農学部生物環境科学科 北垣研究室

○研究室のリソース:醸造酵母のミトコンドリア解析、醸造酵母の育種技術(交配育種、突然変異育種、遺伝子組換技術)、有機酸解析技術、セラミド定量・精製・構造解析技術、脂肪酸解析技術、麹菌培養技術、麹造り技術、官能評価技術、香気成分測定技術。

○研究内容:醸造酵母のミトコンドリアや麹菌のセラミドをアプローチとして、醸造微生物の共生や生理活性物質を明らかにすることを目指しています。

HPアドレス: http://seisansystem.ag.saga-u.ac.jp/index.html

問い合わせ先: 准教授 北垣浩志 ktgkhrs (atmark) cc.saga-u.ac.jp

○産学官連携研究の例

本研究部会の委員が育種を行い、産官学連携により実用化されている醸造酵母の事例をまとめました。

●尿素非生産性清酒酵母

東京大学大学院農学生命科学研究科の北本勝ひこ教授(当時:国税庁醸造試験所)は、カナバニン・オルニチン・アルギニンの適正な濃度を含む培地で選択することにより、positive selectionでアルギナーゼ欠損・尿素非生産性清酒酵母を育種する育種手法を考案され、実用化されました。特に輸出用清酒の製造に現在に至るまで広く使われており、日本醸造協会から全国に頒布されています。

Journal of Fermentation and Bioengineering, 75, 5, 359-363 (1993)

Mutant isolation of non-urea producing sake yeast by positive selection.

Katsuhiko Kitamoto, Kaoko Oda-Miyazaki, Katsuya Gomi, Chieko Kumagai

●イソアミルアルコール高生産泡盛酵母

奈良先端科学技術大学院大学 高木博史教授らは、株式会社バイオジェット、琉球大学と共同研究を行っている沖縄県「琉球泡盛調査研究支援事業」の一環として、イソアミルアルコールを高生産する泡盛酵母(101H酵母)を育種しました。また、来年度中の商品化をめざし、新里酒造で泡盛の試験醸造を行うことになりました。

Journal of Bioscience and Bioengineerng, 2015 Feb;119(2):140-7. doi: 10.1016/j.jbiosc.2014.06.020.

Isolation and characterization of awamori yeast mutants with l-leucine accumulation that overproduce isoamyl alcohol.

Takagi H, Hashida K, Watanabe D, Nasuno R, Ohashi M, Nezuo M, Tsukahara M.

記事掲載

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-239237-storytopic-4.html

●ピルビン酸低減清酒酵母

佐賀大学農学部の北垣浩志准教授は、ミトコンドリアを活性化しピルビン酸を輸送・代謝させるという戦略でピルビン酸が低減した清酒酵母を育種する育種手法を考案され、実用化されています。本酵母は日本醸造協会から全国に頒布されています。

Journal of Bioscience and Bioengineering, 117(4):383-93. doi: 10.1016/j.jbiosc.2013.09.01

Mitochondrial metabolism and stress response of yeast: Applications in fermentation technologies.

Kitagaki H, Takagi H.

Bioscience, Biotechnology and Biochemistry. 2010;74(4):843-7.

Breeding of a low pyruvate-producing sake yeast by isolation of a mutant resistant to ethyl alpha-transcyanocinnamate, an inhibitor of mitochondrial pyruvate transport.

Horie K, Oba T, Motomura S, Isogai A, Yoshimura T, Tsuge K, Koganemaru K, Kobayashi G, Kitagaki H.

http://www.nikkan.co.jp/news/nkx1020141218eaag.html

産学官連携に関するアンケート

本研究部会委員に、産学官連携に関するアンケートを行い、その結果を取りまとめたものです。

1 企業の方:

大学・公的研究機関に期待する発酵微生物関連の研究は何ですか。

(企業)大学や公的機関では、機能性の研究は多数あるのですが、”発酵”等モノ作りの部分に関する研究はほぼ皆無です。 商品として最も重要なモノ作りの部分で、大学や公的研究機関と共同研究が出来るようになればと感じます。

(企業)発酵微生物(実用株)が有している特性に関する基礎研究です。

そのメカニズムを解明することで,応用研究,実用化に繋げることができます。

(企業) 発酵微生物関連の研究が理学的な方面に向う傾向が強くでており、ものづくりのおもしろさとの関連が希薄になっているように感じます。 新しく入社する学生のなかにも、ものづくりのおもしろさではなく、生物機能の解明だけに興味を持ち、その機能をものづくりに利用することのワクワク感や重要性を価値感として持っていない方が増えているように思います。 そこで、ものづくりの可能性を追求する姿勢を土台にした発酵微生物の研究・教育を大学・公的研究機関にも期待しています。

(企業)分野は特に限定されませんが、「新規事業をイメージできる研究」が望ましいです。もちろん、事業化には多くの課題があるはずですが、ゴールと課題を明確に意識した研究が重要です。

(企業)・モデル生物だけでなく実用微生物でも役立つ(実用微生物の)基礎研究。

・遺伝子組換え体(GMO)のPAを得られるような研究活動。(会社ではできません)

(企業)発酵食品を対象として、微生物共生の視点から本質に迫るようなおもしろい研究を期待しています。発酵食品は世の中にたくさんありますし、どのような微生物が存在しているかも知られているケースは多いと思います。しかし、実際の発酵食品は固体やペースト状のものが多く、発酵基質の状態やそこに潜んでいる微生物共生の観点からみると、まだまだ未知な部分が多い上に、十分に検証されていないケースもあると思います。地味な部分もありますが、「微生物共生」の視点で発酵食品が検証されてくると物事も見えかたも変わるでしょうし、「発酵食品」のよさを伝えるあらたな一面や「発酵食品」を作る際の本質的な側面など分かり、それに関わる研究が盛り上がるのではないかと考えています。

(企業)基礎的な原理に近い研究。さまざまな方面に応用可能な技術。

大学・公的研究機関の方:

大学・公的研究機関に期待されていると思われる発酵微生物関連の研究は何ですか。

(大学・公立)培養工学や生物化学工学の教科書に混合培養系のプロセス制御についての記述はほとんどありません(あったとしても活性汚泥プロセスを取り上げているぐらいです)。混合培養系のプロセス制御には,まず生態学的な要素が入るという難しさが一つあり,バイオフィルムのような形態を用いる場合は移動速度論的な要素が入るのでさらに難しくなります。分子生物学的解析から得られる情報に加え,数理モデルやシミュレーション技術などを積極的に採り入れることが重要かと思います。

(大学・公立) 真に役立つ実学的研究(また、防衛的特許ではなく、真の特許が取得できるなど)かと思っております。

(大学・公立) 発酵微生物を用いた、独自の視点に基づくオリジナリティーのある基礎的な研究であると思います。科学的観点からもサイエンスへの貢献が期待でき、同時に産業への貢献も期待できるような内容の研究であると思います。

(大学・公立)革新的な、あるいは普及していないアプローチによる、もしくは創造的な発想に基づく、発酵の実用的かつ困難な研究に大学、公的研究機関の研究者は取り組むべきと考えます。

(大学・公立)トランスレーショナルな応用研究でレベルの高い、革新的な研究が必要と思います。

(大学・公立)微生物学だけにとらわれることなく幅広い分野を見渡した総合的な発酵の研究を進めることが必要と思います。

(大学・公立) 大学は、教育+研究

公的研究機関(独法)は、研究+研究(製品)開発上の問題解決

(大学・公立)シーズの発掘であると考えております。企業における研究レベルは極めて高く なっていると認識しております。ただし、リターンに関するリスクが大きいテーマについて は、大学や公的研究機関が担うべきであると考えております。シーズの発掘におきましては、科学的な裏打ちをしっかりしていくことが重要かと思います。

(大学・公立)企業では取り組めない先端的、革新的な研究で、かつ実用化意識した研究が期待されていると思います。

2これからの時代の発酵関連企業と大学・公的研究機関の産学官連携のあるべき姿や望ましい関係について記述してください。

(企業)企業では、すぐに結果の出ない(売上や利益にすぐに直結しない)、10年先、20年先を見据えた研究というのは、やりにくので、大学・公的研究機関には、このような研究に関してはこれまで通り進めてもらいたいと思います。ただし、常にアウトプットを強く意識した研究が必要と思います。

(企業)日本発の、世界をリードできる事業の創成と推進を期待しております。

(企業)企業側に課題が発生した場合に,大学・公的研究機関とのネットワークを通じて相談できる相手の「顔」が思い浮かぶことが大事だと思います。

(企業)企業の研究開発者がワクワクする研究開発テーマをイメージするための価値や技術のシーズが大学公的研究機関から出てくることを期待しますが、企業研究者と大学・公的研究機関の情報の交換が密になることが、その基盤になると思いますので、明確な意図を持たない段階からの情報の交換がより密になることが重要になってくるように思います。

(企業)・現在の産学連携には、企業が対価を払っても「是非とも欲しい成果」のみが大学に求められます。そのためには、新規事業がイメージできる必要があります。

・極端にいうと、「企業による大学の成果活用を期待」ではなく、「大学主体で企業を活用して成果を事業化」を意識する努力が必要と考えます。

(企業)大学等の公的機関からのシーズ提案、会社からのニーズ発表(クローズドが望ましい)のマッチングが効率よくできること。

(企業)企業としては、「製品」を通して、社会に貢献することはできると思いますし、運がよければ「製品」を通して、世の中で流行を作りだすことはできると思います。しかし、企業の一製品が売れることで、産官学の研究が大きく発展するような事例は少ないのではないでしょうか?

一方で麹菌を「国菌」として認定し、それによって産学官における麹菌を利用した研究や産業(酵素、食品など)が確実に盛り上がっているのはよい事例ではないでしょうか?学官を含む学会が「国菌」として旗揚げし、様々な報告が増えるなかで、研究が活発化し、研究者間が結束することで大きなウェーブができ、結果としていくつかの産業が大きく発展するような流れが理想だと考えています。

(企業)大学と直接共同研究する利点が少なくなっている。法人化されたため知財の問題等あって大学とは組みにくい。海外のように大学からスピンアウトしたベンチャーであれば、日本の研究も進むような気がする。

(大学・公立)昭和の中盤くらいまでの企業では研究ができなく大学が研究の機能を担っていた時代とは役割分担が異なっているとは思いますが、一方で日本の産業の世界での地位が低下するに伴い、過去20年間の米国に次ぐ超大国であった時代の「基礎研究重視」の空気とは異なった役割が大学には与えられるべきと考えます。「基礎研究、応用研究」という区分け自体が特定のパラダイムを誘導するものなのでこの区分けをやめる発想の転換の時期に来ています。世界の中でいかにオンリーワンのコンテンツを発酵の分野で産学官連携により開発し新産業を創出できるかが問われていると思います。

(大学・公立)製造現場の問題解決に資する研究は、今後も引き続き重要と思います。

(大学・公立)新たな技術開発につながる革新的かつ困難な研究に大学は取り組み、それをもとに企業が新市場を開拓する姿が大事と思います。

(大学・公立) 大学・公的研究機関は独自の視点に基づくオリジナリティーのある基礎的な研究を推進・展開し、企業は興味をもった研究者と相互にコミュニケーションをとりながら、共同研究でしかできないような方向を志向しながら、基礎・応用の両面に展開させることが、望ましい姿ではないかと思っております。

(大学・公立)企業秘密や同業者間競争があるため、情報をオープンにした連携は難しいのではないか。

業界共通の課題を見つけ、産学官共同で公的研究助成費を獲得する。

(大学・公立)大学や公的機関で発掘したシーズを高度な技術を有する企業の研究者が、現場レベルに落とし込んでいくという形がよろしいのではと感じております。そのためには、 大学や公的機関がいかに科学的に高水準なデータを取得しておく必要があるように思います。

(大学・公立)大学・公的研究機関の研究テーマ設定の際に、企業側のニーズを意識する姿勢があっても良いと思います。

3これまでの活動を踏まえ、今後微生物共生活用発酵工学研究部会に期待することを記述してください。

(企業) 本部会は、常に応用を意識した基礎研究が中心となってますので、このままのスタンスでいっていただきたいと願います。

企業に属する者の立場としては、「微生物共生活用発酵工学研究部会」は、非常に素晴らしいものであると感じております。

(企業)この研究部会が「産学連携の在り方を考える」を担う部会であることを内外に示すこと、および、部会メンバーの交流を促進する施策(定例会やセミナー)等を実施継続すること。

(企業)・実績を積んで、発言力を持つような研究会に成長することを期待します。

・大学・公的研究機関と企業のマッチングの場の提供。

(企業)

①微生物共生を大きな旗として上げること

②そのツールを準備して提供すること

③これらを私利私欲に流されずに、高い理念を持って推し進めること。

を期待しますし、それによって、色んな企業を含む「産」が後からついてくるような形が望ましい関係であると思います。

また、部会のレベルにとどまらず、研究者間が結束し、大きな「微生物共生」の波を作っていくことが必要ではないかと考えています。

(企業)知の結集というか、さまざまな知をMIXすることで新しいことのヒントになるような場を開催すること。

(企業)企業と大学・公的研究機関とのネットワークの「場」として今後も期待します。

(大学・公立) 「共同研究が組みやすい、ソフトな環境作りのサポート」でしょうか。

(大学・公立) 部会員がそれぞれ独自の視点に基づく研究・開発活動を展開し、個々に情報交換を行いながら、シンポジウムなどを通して新しい情報を発信してゆくことが重要であると思います。産学官情報交流でしょうか。そのようなことを通して、発酵産業の発展に貢献することが、本部会に求められることであると思います。そのためには、若手を中心に、フレキシブルに運営をすることが大切であると思います。

加えまして、実際に部会員の企業の方からご相談を受けることもございます。一般化することは難しいのかもしれませんが、そのような取り組みをすることも大切なのではないかと思っております。

(大学・公立)システマティックな大学・公的機関と企業のマーケティングは、国ベースで進めるべき課題であると認識しております。研究部会では、それを下支えするような、人的なレベルでの交流を促進に貢献したらいいように感じられます。

(大学・公立)現在の発酵工学で足りない分野を洗い出し、産学官連携のきっかけの場となることを期待しております。

►このページのTopへ

これまでの活動

- シンポジウム開催

- 文献データベースの作成と公開

- 伝統発酵食品工場の見学と情報収集

- Fuji sankei business iへの記事の執筆

- メーリングリストによる文献情報交換

- 生物工学会誌への特集記事企画・執筆(生物工学会誌第89巻8号)

リンク

►このページのTopへ

⇒研究部会(若手会)Topへ

⇒過去の研究部会一覧はこちら

accept(2).png)

reference_number(2).png)

proofs(3).png)

article_in_press(2).png)

color_billing(2).png)

offprint(2).png)

final_online(2).png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.gif)