Published by 学会事務局 on 19 1月 2016

| 日時

|

2016年2月5日(金)14:00~17:00

|

|---|

| 場所

|

やまと会議室 (近鉄奈良駅 100メートル) http://yamatobill.jp/

〒630-8213

奈良県奈良市登大路町36番地 大和ビル2F

大東興産株式会社

|

|---|

| プログラム

|

【第一部 発表会】(公開:自由参加)14:00~15:15

- 14:00~14:10

「バイオインターフェースにおける弱い分子間相互作用が生む秩序構造ダイナミクス」

…高木昌宏(北陸先端科学技術大学マテリアルサイエンス研究科)

- 14:10~14:20

「バイオインターフェースで機能するタンパク質複合材料の設計」

…神谷典穂(九州大学未来化学創造センター)

- 14:20~14:30

「細胞・オルガネラディスプレイ技術によるバイオプロセス創成」

…吉野知子(東京農工大学大学院工学研究院)

- 14:30~14:40

「微生物固定化蛋白質の徹底追究:基礎から応用まで」

…堀 克敏(名古屋大学大学院工学研究科)

- 14:40~14:50

「細胞接着を制御するバイオインターフェース」

…中村 史(産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門)

- 14:50~15:00

「魚類バイオテクノロジーによるバイオインターフェース研究とその展望」

…田丸 浩(三重大学生物資源学研究科)

- 15:00~15:15

「生命の複雑系をオミクスインターフェースから解きほぐし、新しい研究を生み出すには?」

…植田充美(京都大学大学院農学研究科)

【第二部 パネルディスカッション】(非公開:事前登録者のみ)15:30~17:00

「バイオインターフェースの将来」

進行役: 高木昌宏

|

|---|

| 申込み方法

|

第二部は非公開としますので、参加をご希望の方は2016年2月4日(木)までに、下記までメールにてお申し込みください。お名前(フルネーム)とご所属の明記をお願い致します。お申し込みをもちまして、第二部内容の守秘義務にご了承いただいたものとさせていただきます。

|

|---|

| 申込先

|

名古屋大学大学院工学研究科生物機能工学分野 堀研究室

E-mail: dai3hisho@nubio.nagoya-u.ac.jp

|

|---|

⇒バイオインターフェイス研究部会のページ

学会行事

Published by 支部:北日本 on 06 1月 2016

| 日時

|

2016年3月26日(土)13:00~17:00

|

|---|

| 場所

|

北海道大学フロンティア応用科学研究棟 2階 鈴木章ホール

(札幌市北区北13条西8丁目)

|

|---|

| 参加費

|

無料

|

|---|

| 懇親会

|

17:30~ 北海道大学「ファカルティーハウス エンレイソウ」にて開催予定です。

懇親会会費:4,000円(税込)

|

|---|

| 参加申込

|

こちらの申込フォームに必要事項を記入し、お申し込みください。

(シンポジウム参加につきましては当日参加も受け付けますが、懇親会参加につきましては必ず事前にお申し込み下さい。)

|

|---|

| 申込み締切

|

2016年3月18日(金)

|

|---|

| 問合せ先

|

日本生物工学会北日本支部

副支部長: 田口精一(北海道大学) E-mail: staguchi@eng.hokudai.ac.jp

担当幹事: 大井俊彦(北海道大学) E-mail: ooi@eng.hokudai.ac.jp

|

|---|

主催: 公益社団法人日本生物工学会北日本支部

共催: フロンティア化学教育研究センター

プログラム

- 13:00~13:05 開会の辞…………田口 精一(日本生物工学会北日本支部 副支部長)

- 13:05~13:40

「微生物を用いたフラスコの中での実験進化」

…………………柏木 明子(弘前大学農学生命科学部)

- 13:40~14:15

「物質生産を目指した新規オキシダーゼの活用~微生物スクリーニングから人工進化まで~」

…………………山田 美和(岩手大学農学部)

- 14:15~14:50

「バクテリアセルロースを用いたゲル材料開発」

…………………沼田 ゆかり(小樽商科大学商学部)

- 14:50~15:10 休憩

- 15:10~15:45

「栄養要求量低下による不良栄養環境に耐性な植物の作出」

…………………三輪 京子(北海道大学地球環境科学研究院)

- 15:45~16:20

「植物色素の抗酸化機能と環境ストレス保護作用」

…………………崎浜 靖子(北海道大学大学院農学研究院)

- 16:20~16:55

「培養困難な昆虫腸内微生物の機能を探る」

…………………大坪 和香子(東北大学大学院農学研究科)

- 16:55~17:00 閉会の辞…………中山 亨(生物工学会北日本支部支部長)

►北日本支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 05 1月 2016

このページには2015年の日本生物工学会からのお知らせ一覧を掲載しております。

| 掲載日

|

内容

|

|---|

| 2015.12.24

|

大会講演要旨集電子版(PDFおよびEPUB)の公開終了について

|

| 2015.12.24

|

【和文誌】93巻12号の一部を公開しました

|

| 2015.12.24

|

【和文誌】第93巻9号の特集とバイオミディア公開

|

| 2015.12.24

|

【随縁随意】ある研究者の履歴書から-中西 一弘

|

| 2015.12.22

|

【学術賞】第13回江崎玲於奈賞受賞候補者推薦のお願い《学会推薦》

|

| 2015.12.18

|

【JBB】Vol. 121, No. 1 (2016年1月号)オンライン公開

|

| 2015.12.17

|

【事務局】年末年始休業のお知らせ(12月29日~1月3日)

|

| 2015.12.16

|

【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載

|

| 2015.12.15

|

【学会賞】2016年度生物工学アジア若手賞/生物工学アジア若手研究奨励賞(The DaSilva Award) 受賞候補者推薦募集

|

| 2015.12.10

|

【西日本支部】2015年度日本生物工学会西日本支部学生賞受賞者決定のお知らせ

|

| 2015.11.25

|

【随縁随意】地球環境問題に対して我が国はどこまで貢献できる?-菅 健一

|

| 2015.11.25

|

【和文誌】93巻11号の一部を公開しました

|

| 2015.11.24

|

【和文誌】第93巻8号の特集とバイオミディア公開

|

| 2015.11.24

|

【学会賞】2016年度生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞候補者推薦のお願い

|

| 2015.11.18

|

【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載

|

| 2015.11.12

|

【事務局より】2016年会費納入のお願い

|

| 2015.11.04

|

【事務局より】NHK甲府放送局による大村智博士の論文撮影について

|

| 2015.11.04

|

【セルプロセッシング計測評価研究部会】2015年度優秀学生発表賞決定(2015/11/02)

|

| 2015.11.02

|

【随縁随意】 発見と発明に関する怪談-浅野 泰久

|

| 2015.11.02

|

【JBB】Vol. 120, No. 6 (2015年12月号)オンライン公開

|

| 2015.10.30

|

【学術賞】第57回藤原賞受賞候補者の推薦について《学会推薦》

|

| 2015.10.29

|

第67回日本生物工学会大会 盛会のうちに終了

|

| 2015.10.23

|

【和文誌】第93巻10号掲載の特集「名古屋議定書に関して」オンライン公開

|

| 2015.10.23

|

【和文誌】93巻7号の特集・バイオミディア公開

|

| 2015.10.22

|

【事務局より】大会開催期間(2015年10月26日~28日)中の事務局業務について

|

| 2015.10.21

|

【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載

|

| 2015.10.20

|

【年次大会】第68回日本生物工学会大会(2016)シンポジウム公募

|

| 2015.10.09

|

【JBB】Vol. 120, No. 5 (2015年11月号)オンライン公開

|

| 2015.10.05

|

【中部支部】メールマガジンBBChubu 第8号 発刊

|

| 2015.09.25

|

【若手会】2015年度生物工学若手研究者の集い 夏のセミナー開催報告掲載

|

| 2015.09.25

|

【随縁随意】外国人留学生の育成と支援 -高木 博史

|

| 2015.09.25

|

【和文誌】第93巻9号の一部を公開しました

|

| 2015.09.25

|

【会告】英文誌(Journal of Bioscience and Bioengineering)掲載料改定のお知らせ

|

| 2015.09.25

|

【和文誌】93巻6号特集とバイオミディア公開

|

| 2015.09.24

|

【研究助成】山田科学振興財団 2016年度研究援助候補 推薦募集《学会推薦》

|

| 2015.09.16

|

【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載

|

| 2015.09.11

|

【西日本支部】2015年度学生賞候補者推薦募集

|

| 2015.09.07

|

【JBB】Vol. 120, No. 4 (2015年10月号)オンライン公開

|

| 2015.09.04

|

【年次大会】事前参加登録の受付を終了しました

|

| 2015.08.25

|

【和文誌】第93巻8号の一部を公開しました

|

| 2015.08.25

|

【和文誌】93巻5号特集とバイオミディア公開

|

| 2015.08.25

|

【随縁随意】酵素阻害剤とくすり -森原 和之

|

| 2015.08.21

|

【学会賞】2015年度授賞式および受賞講演のご案内

|

| 2015.08.19

|

【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載

|

| 2015.08.05

|

【事務局より】夏季休業のお知らせ(8月12日~14日)

|

| 2015.08.03

|

【JBB】Vol. 120, No. 3 (2015年9月号)オンライン公開

|

| 2015.07.31

|

【年次大会】演題番号の通知メールについて(7月31日配信済み)

|

| 2015.07.29

|

【年次大会】演題番号通知メールについて(7月31日配信予定)

|

| 2015.07.29

|

【セルプロセッシング計測評価研究部会】第一回研究討論シンポジウム実施報告

|

| 2015.07.25

|

【随縁随意】微生物学の発展と広がりの中で思うこと-松下 一信

|

| 2015.07.25

|

【和文誌】第93巻4号特集とバイオミディア公開

|

| 2015.07.25

|

【和文誌】第93巻7号の一部を公開しました

|

| 2015.07.17

|

【JBB】Vol. 120, No. 2 (2015年8月号)オンライン公開

|

| 2015.07.17

|

【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載

|

| 2015.07.03

|

【年次大会】参加申込み受付中 締切: 2015年9月4日(金)17:00

|

| 2015.06.25

|

【本部だより】2015 KSBB春季大会に参加して

|

| 2015.06.25

|

【和文誌】第93巻6号の一部を公開しました

|

| 2015.06.25

|

【和文誌】第93巻3号バイオミディア公開

|

| 2015.06.23

|

【セルプロセッシング計測評価研究部会】2015年度優秀学生発表賞に関するお知らせ

|

| 2015.06.23

|

【学会賞】2015年度学会賞受賞者決定のお知らせ

|

| 2015.06.19

|

【JBB】2014 Impact Factor 1.884

|

| 2015.06.17

|

【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載

|

| 2015.06.09

|

【JBB】新編集委員会発足のお知らせ

|

| 2015.06.08

|

【学術賞】平成28年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 受賞候補者の推薦募集《学会推薦》

|

| 2015.06.04

|

【学術賞】第24回木原記念財団学術賞 受賞候補者推薦募集《学会推薦》

|

| 2015.06.03

|

【年次大会】講演要旨登録受付中 締切: 7月1日(水)正午

|

| 2015.06.01

|

【JBB】Vol. 120, No. 1 (2015年7月号)オンライン公開

|

| 2015.05.25

|

【随縁随意】喜んでばかりはいられない?-正田 誠

|

| 2015.05.25

|

【和文誌】93巻5号の一部を公開しました

|

| 2015.05.25

|

【和文誌】93巻2号バイオミディア公開

|

| 2015.05.22

|

【本部より】生物多様性条約・名古屋議定書に関する要請書

|

| 2015.05.20

|

【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載

|

| 2015.05.07

|

【JBB】Vol. 119, No. 6 (2015年6月号)オンライン公開

|

| 2015.04.27

|

【会告】代議員選挙の結果について

|

| 2015.04.27

|

【事務局】学会事務局休業のお知らせ

|

| 2015.04.24

|

【和文誌】93巻1号バイオミディア公開

|

| 2015.04.24

|

【随縁随意】これから研究室を立ち上げる方へ – 関口 順一

|

| 2015.04.24

|

【和文誌】第93巻4号の一部を公開しました

|

| 2015.04.23

|

【学術賞】第5回三島海雲記念財団「三島海雲学術賞」候補者推薦募集《学会推薦》

|

| 2015.04.21

|

【セルプロセッシング計測評価研究部会】第34回動物細胞工学シンポジウム共催のお知らせ

|

| 2015.04.17

|

【本部】第6回産学技術研究会 開催報告

|

| 2015.04.15

|

<法定点検によるサーバ停止のお知らせ>

2015年5月30日(土)13:00~ 5月31日(日)10:00

|

| 2015.04.15

|

【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載

|

| 2015.04.15

|

【中部支部】メールマガジンBBChubu 第7号 発刊

|

| 2015.04.14

|

《公益社団法人 日本生物工学会》寄附のお願い

|

| 2015.04.01

|

【年次大会】第67回日本生物工学会大会サイトオープン

|

| 2015.04.01

|

【研究助成】2015年度内藤記念 講演助成金《学会推薦》

|

| 2015.04.01

|

【研究助成】第47回内藤記念 海外学者招へい助成金《学会推薦》

|

| 2015.04.01

|

【学術賞】第47回内藤記念科学振興賞 候補者推薦募集《学会推薦》

|

| 2015.03.25

|

【和文誌】第93巻3号の一部を公開しました

|

| 2015.03.25

|

【和文誌】92巻12号特集・バイオミディア公開

|

| 2015.03.25

|

【随縁随意】国立大学改革について思うこと – 江崎 信芳

|

| 2015.03.25

|

【学術賞】平成27年度 島津賞候補者推薦募集《学会推薦》

|

| 2015.03.23

|

【JBB】Vol. 119, No. 5 (2015年5月号)オンライン公開

|

| 2015.03.20

|

【学術賞】第6回(平成27年度)日本学術振興会 育志賞受賞候補者募集《学会推薦》

|

| 2015.03.18

|

【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載

|

| 2015.03.17

|

【学会賞】2015年度受賞候補者推薦募集終了のお知らせ

|

| 2015.03.17

|

【JBB】EndNoteアウトプットスタイル提供開始

|

| 2015.03.03

|

【JBB】Vol. 119, No. 4 (2015年4月号)オンライン公開

|

| 2015.03.02

|

【代議員選挙】投票受付を終了いたしました

|

| 2015.02.25

|

【和文誌】第93巻2号の一部を公開しました

|

| 2015.02.25

|

【和文誌】92巻11号特集・バイオミディア公開

|

| 2015.02.25

|

【随縁随意】糖質制限とミトコンドリア - 永井 史郎

|

| 2015.02.23

|

【東日本支部】2015年度日本生物工学会学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦 受付終了のお知らせ

|

| 2015.02.18

|

【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載

|

| 2015.02.16

|

【代議員選挙】投票受付中(締切: 2015年3月2日正午)

|

| 2015.02.10

|

【学術賞】第12回日本学術振興会賞 (JSPS Prize)受賞候補者推薦募集《学会推薦》

|

| 2015.02.09

|

【JBB】Vol. 119, No. 3 (2015年3月号)オンライン公開

|

| 2015.01.28

|

【東日本支部】東日本支部長賞、日本生物工学会学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦のお願い(締切:2015/2/13)

|

| 2015.01.25

|

【和文誌】92巻10号特集・バイオミディア公開

|

| 2015.01.25

|

【和文誌】第93巻1号の一部を公開しました

|

| 2015.01.25

|

【随縁随意】伝統は革新の連続~原点を見つめ、能動的に変化していこう~ - 倉橋 修

|

| 2015.01.23

|

【年次大会】2015年鹿児島大会 シンポジウム公募終了

|

| 2015.01.22

|

【事務局より】代議員選挙(電子投票の実施)について

|

| 2015.01.22

|

【学会賞】2015年度各賞受賞候補者推薦のお願い

|

| 2015.01.21

|

【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載

|

| 2015.01.19

|

【事務局より】2015-2016年度代議員の立候補・推薦受付を終了しました

|

| 2015.01.15

|

【JBB】Vol. 119, No. 2 (2015年2月号)オンライン公開

|

| 2015.01.14

|

【事務局より】2015年度研究部会設置申請募集

|

| 2015.01.14

|

新着情報 2014年

|

| 2015.01.08

|

【正会員の方へ】2015-2016年度代議員立候補・推薦受付中(締切:1月19日正午)

|

| 2015.01.06

|

【JBB】2015年1月よりNote及びTechnical Noteを廃止しました

|

過去の新着情報

Published by 学会事務局 on 24 12月 2015

第67回日本生物工学会大会講演要旨集電子版の公開(大会参加者対象)は、2015年12月24日(木)をもって終了する予定です。まだお手元にPDF版およびEPUB版を保存されていない方は、お早めにお手続きください。⇒講演要旨集電子版(PDFおよびEPUB)のダウンロードはこちら

大会講演要旨集の冊子体(会員 4,000円/非会員 5,000円)を希望される方は、学会事務局宛(info@sbj.or.jp)にお申し込みください。⇒購入方法はこちら

新着情報

Published by 学会事務局 on 24 12月 2015

生物工学会誌 第93巻 第12号

中西 一弘

今から四十数年前の学生の時、筆者は、京都大学工学部で触媒反応工学の研究に携わっていた。この頃、すでに大学のポストを見つけることは難しかったが、幸運にも農学部食品工学科の農産製造学研究室の助手として採用された。実質的に新設の研究室であったので、研究テーマを探すことから始めたが、長年にわたり試行錯誤の日々が続いた。ようやく、研究が軌道に乗り始めたころに、岡山大学工学部に新設された生物応用工学科の教授として赴任したが、一期生がまだ2年生であり、学科の建物ができるまで3年近く待たねばならなかった。ここでも本格的に研究できるようになるまでに随分年月が経過した。

二つの新設の研究室で苦労したことは、研究者であれば誰しも同じではあるが、研究テーマと研究費である。筆者が助手のときには自由に申請できる研究費は科研費のみであった。現在では、さまざまな競争的資金制度や民間の助成金制度が利用できるので隔世の感がする。研究費の面からは、昔よりはるかに研究しやすい環境になっている。一方、教育やいわゆる雑用に取られる時間が増え、研究時間が減っていることも事実である。特に、雑用に対する取組み方を工夫して、研究に必要な時間を確保することが求められる。

さて、研究は、ナンバーワンを目指す研究とオンリーワンを目指す研究に大別される。ナンバーワン研究では、同じ分野で多くの研究者が競って頂点を目指す。通常、多額の研究費が使われる。オンリーワン研究では、それまでは注目されていなかった分野で独創的な研究に挑む。研究テーマ選択の自由度は高いが、リスクは大きいと言える。ただし、ナンバーワン研究でも、その過程では新規性を追求する必要があることは言うまでもない。どちらがよいかは研究者の置かれている立場や考え方により異なる。

上述した事情などにより、筆者は、一貫してオンリーワン研究を志向した。しかし、通常、オンリーワン研究の糸口を探すことは簡単ではない。文献調査、学会・シンポジウム、研究者との交流、あるいは企業との共同研究などを通して得られるさまざまな情報に基づいて納得がいくまで考え抜くことが肝要である。一方、研究室で得られた実験結果、特に、当初の予想とは異なる結果からオンリーワン研究が生まれる場合もある。さらに、同じ研究室に留まるのではなく、機会があれば複数の研究室を経験することもよい。

筆者の場合は、助手のときに留学したミュンヘン工科大学で行った研究が、オンリーワン研究の糸口の一つになった。雑用がまったくない環境で、自分の思うように研究を行えたことは幸運であった。与えられた研究テーマは、スキムミルクの濃縮に使用した限外ろ過膜の水洗浄速度の解析という食品工学分野のテーマであった。初めての分野の研究であったが、最終的に、膜面上に付着しているタンパク質の構造・状態が、洗浄速度に支配的な影響を及ぼすことを示し、一段落をつけることができた。本研究の過程で、付着あるいは相互作用が関与する事象に興味を抱くようになった。このような体験が糸口となって、後日、微生物菌体懸濁液のろ過、糸状菌の膜面液体培養、さらには、物質の固体表面への吸着・脱離現象、有機溶媒系での固定化酵素反応、相互作用を伴う酵素反応、配向制御固定化など多くのオンリーワン研究が生まれた。いずれのテーマにも共通するキーワードは付着・相互作用である。

オンリーワン研究も自己満足で終わるのではなく、学会などで認められると喜びも一入である。筆者の場合、当時はオンリーワンを目指した研究を行っていると自負していたが、今、振り返ると、本物のオンリーワン研究を行っていたと言えるのかどうか、ニッチな分野の研究を行っていただけではないのかと思うことがしばしばである。本会の特に若手の会員諸氏には、本物のオンリーワン研究に挑んで、功をなしていただければと期待しております。

著者紹介 中部大学応用生物学部(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 24 12月 2015

- 巻頭言“随縁随意”

- 特集 バイオベンチャー2015(後編)

- 続・生物工学基礎講座―バイオよもやま話―

- バイオミディア

- Branch Spirit

- プロジェクト・バイオ

- バイオ系のキャリアデザイン

- バイオ系のキャリアデザイン(就職支援OG・OBインタビュー編)

- 生物材料インデックス

- 談話室

- Fuji Sankei Business i…( 779 )

今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 781 )

今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 781 )

- バイオインフォメーション…( 782 )

- 本部だより…( 783 )

- 支部だより…( 787 )

- 総目次

⇒生物工学会誌Topへ

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 18 12月 2015

海外功労者

| 1

|

Prof. Dewey Ryu

|

University of California, Davis

|

|---|

| 2

|

Prof. Pornchai Matangkasombut

|

Mahidol University(元学長)

|

|---|

| 3

|

Prof. Napavarn Noparatnaraporn

|

Kasetsart University

|

|---|

| 4

|

Prof. Jochen Büchs

|

RWTH Aachen University

|

|---|

| 5

|

Prof. Jung-Keug Park

|

Dongguk University(元KSBB会長)

|

|---|

| 6

|

Prof. Byung-Gee Kim

|

Seoul National University

|

|---|

| 7

|

Prof. Yoon-Mo Koo

|

Inha Univ(元KSBB会長)

|

|---|

| 8

|

Prof. Jian Jiang Zhong

|

Shanghai Jiao Tong University

|

|---|

| 9

|

Prof. Wei-Shou Hu

|

University of Minnesota

|

|---|

| 10

|

Prof. Virendra Bisaria

|

Indian Institute of Technology, Delhi

|

|---|

| 11

|

Prof. Emer. Amaret Bhumiratana

|

Mahidol University名誉教授(元理学部長)

|

|---|

| 12

|

Prof. Watanalai Panbangred

|

Mahidol University

|

|---|

海外感謝状贈呈

- Elsevier B.V Prof. Anders Karlsson(Vice President for Academic Relation, Japan/APAC)

感謝状贈呈

| 展示出展企業

|

王子計測機器(株), (株)サンキ精機, 三洋貿易(株), (有)ジオサポート,(株)島津製作所,(株)セントラル科学貿易, タイテック(株), (株)高杉製作所, (株)バイオット, (株)平山製作所,フェニックスサイエンス(株), (株)マルハニチロ食品, (株)丸菱バイオエンジ, 安井器械(株), 和光純薬工業(株), 神戸天然物化学(株), スクラム(株), (株)トーホー, 日本ベクトン・ディッキンソン(株), ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株), 不二製油(株)

|

|---|

| 業務協力企業

|

(株)アサイコンピュータサービス, (株)ダイナコム, 和田総合会計事務所

|

|---|

顧問・名誉会員・功労会員

| 顧問

|

小林 猛, 吉田 敏臣

|

|---|

| 名誉会員

|

塩谷 捨明, 奥村 康

|

|---|

| 功労会員

|

冨田 房男, 西野 徳三, 石井 茂孝, 蓼沼 誠, 田中 秀夫, 山縣 民敏, 大宮 邦雄, 岡崎 光雄, 岡部 満康, 山根 恒夫, 安部 康久, 荒井 基夫, 加藤 暢夫, 菅 健一 , 高野 光男, 山田 靖宙, 長谷川 徹, 室岡 義勝, 石崎 文彬, 緒方 靖哉

|

|---|

⇒創立90周年記念事業概要に戻る

学会について

Published by 学会事務局 on 18 12月 2015

3D image of the hydroxyapatite (HA) disk and mixed-species oral biofilm visualized by continuous-optimizing confocal reflection microscopy (COCRM). Oral biofilm was produced by mixed-species oral bacteria cultured in TSB medium (1% saliva) on an HA disk. The reflection microscopy-based method COCRM uses reflected light, instead of fluorescence in confocal laser scanning microscopy, as a signal. Thus, COCRM does not depend on fluorescence and permits three-dimensional visualization of biofilms without genetic transformation or fluorescent probing. The COCRM technique can sequentially visualize intact biofilms and reveal their basal materials (in this case, on HA disks). Furthermore, a combination of COCRM and fluorescent proteins or staining can be used to visualize the localization of the subpopulation in the biofilm.

The image was taken by Dr. Tomohiro Inaba at Prof. Nobuhiko Nomura laboratory, Faculty of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba (http://www.envr.tsukuba.ac.jp/~microbio/).

⇒JBBアーカイブ:Vol.107 (2009) ~最新号

⇒JBBアーカイブ:Vol. 93(2002)~Vol. 106(2008)

Journal of Bioscience and Bioengineering

Published by 学会事務局 on 16 12月 2015

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2015年12月16日付で、第21回「乳酸菌の働き」 が掲載されました。

が掲載されました。

⇒過去に掲載された記事一覧はこちら

.jpg)

Fuji Sankei Business i. 2015年12月16日掲載

新着情報

Published by 学会事務局 on 15 12月 2015

日本生物工学会では、生物工学アジア若手賞、および生物工学アジア若手研究奨励賞(The DaSilva Award)の2016年度受賞候補者の推薦を募集しております。

生物工学アジア若手賞は、21世紀の人類社会の発展と地球環境の保全に必須である生物工学(バイオテクノロジー)の分野で顕著な研究業績をあげたアジアの若手研究者に授与されます。

生物工学アジア若手研究奨励賞(The DaSilva Award)は、元ユネスコバイオサイエンス部長であった故Edgar J. DaSilva博士のご寄付により創設されたもので微生物に関連するバイオテクノロジーの分野で、近い将来に顕著な研究業績をあげることが期待されるアジアの若手研究者に授与されます。

正会員におかれましては、推薦要領をご参照のうえ、各賞の趣旨にふさわしい優秀な若手研究者の推薦をよろしくお願いいたします。

推薦書類は、2016年3月11日(金)までにメールで学会事務局(学会賞担当: award@sbj.or.jp )宛に送付してください。

►学会賞Topへ

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

新着情報

Published by 支部:北日本 on 13 12月 2015

支部活動

Published by 支部:西日本 on 10 12月 2015

共催行事

2015年度支部学生賞受賞者

- 藤野 志保子(岡山大学大学院環境生命科学研究科M2)

- 森重 なつみ( 山口大学大学院農学研究科M2)

- 渡邉 研志(広島大学大学院先端物質科学研究科D3)

- 松山 莉麻(徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究科M2)

- 桑村 修司(徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究科M2)

関連行事

- 岡山大学若手研究者キャリア支援センターポスドク・博士課程大学院生のための第7回講演会,企業との交流会・合同会社説明会(2015年7月7日)

⇒ポスターはこちら - 岡山大学若手研究者キャリア支援センターポスドク・博士課程大学院生のための第8回講演会,企業との交流会・合同会社説明会(2015年9月25日)

⇒ポスターはこちら - 岡山大学若手研究者キャリア支援センター ポスドク・博士課程大学院生のための企業研究ツアー(2015年11月19日)

⇒ポスターはこちら - 岡山大学若手研究者キャリア支援センターポスドク・博士課程大学院生のための第8回講演会・成果報告会(2016年3月8日)

⇒ポスターはこちら

これまでの活動

►西日本支部Topへ

支部活動

Published by 支部:西日本 on 10 12月 2015

日本生物工学会西日本支部では、生物工学に関連する優れた実績を讃え、下記の5名に2015年度の支部学生賞を授与することに決定しました。誠におめでとうございます。

藤野 志保子(岡山大学大学院環境生命科学研究科M2)

森重 なつみ( 山口大学大学院農学研究科M2)

渡邉 研志(広島大学大学院先端物質科学研究科D3)

松山 莉麻(徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究科M2)

桑村 修司(徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究科M2)

⇒西日本支部Topへ

支部活動,新着情報

Published by 支部:中部 on 04 12月 2015

主催行事

共催行事

- 第8回 北陸合同バイオシンポジウム

日時:2015(平成27)年10月30日(金)~31日(土)

場所:シンポジウム会場:「山中節と温泉の館 山中座」

ポスター会場:「微笑みのお宿すゞや今日楼(こんにちろう)」

BBChubu

これまでの活動

►中部支部Topへ

支部活動

Published by 支部:九州 on 04 12月 2015

年次大会

- 第67回日本生物工学会大会

会期:2015年(平成27年)10月26日(月)~28日(水)

会場:城山観光ホテル (鹿児島県鹿児島市新照院町41−1)

⇒大会後記 (生物工学会誌 第93巻12号掲載)

(生物工学会誌 第93巻12号掲載)

主催行事

共催行事

これまでの活動

►九州支部Topへ

支部活動

Published by 支部:東日本 on 04 12月 2015

主催行事

- 2015年度 生物工学フォーラム「来たる高齢化社会に向け生物工学が貢献できること」

日時:2015年7月24日(金)13:00~

場所:東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部 フードサイエンス棟

中島董一郎記念ホール (文京区弥生1-1-1)

- 第10回学生発表討論会

日時:2015年11月13日(金)13:00~11月14日(土)16:00

場所:八王子セミナーハウス(東京都八王子市下柚木1987-1)

- 賀詞交換会

日時:2016年1月22日(金)13:10~19:30(受付12:50~)

場所:キリンビール株式会社 横浜工場(神奈川県横浜市鶴見区生麦1-17-1)

- 第4回日本生物工学会東日本支部コロキウム

日時:2016年3月1日(火)13:00~20:00(懇親会を含む)

場所:東京工業大学大岡山キャンパス

西9号館ディジタル多目的ホール(講演会)、コラボレーションルーム(懇親会)

共催行事

これまでの活動

►東日本支部Topへ

支部活動

Published by 支部:関西 on 04 12月 2015

⇒開催報告はこちら

日本生物工学会関西支部では、例会ならびに見学会/懇親会を下記の通り開催いたします。多数ご参加下さい。

- 日時 2016年2月10日(水)13:30~18:30

- 場所 白鶴酒造株式会社(神戸市東灘区住吉南町4-5-5)

- プログラム ⇒講演要旨はこちら

12:45~ 受付開始

13:30~13:40 開会の辞……高木 博史(奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科)

13:40~14:20 「細菌の自殺制御系 toxin-antitoxin system の多様性とその応用」

……山口 良弘(大阪市立大学複合先端研究機構)

14:20~15:00 「アフリカの食料危機の一因となっている根寄生雑草の防除標的の探索」

……岡澤 敦司(大阪府立大学大学院生命環境科学研究科)

15:00~15:10 休憩

15:10~15:50 「清酒のおいしさの解析に関する研究」

……玉田 佳大(白鶴酒造株式会社)

15:50~16:00 閉会の辞……加藤 晃(奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科)

16:10~16:50 見学会 白鶴酒造株式会社 本店三号工場もしくは酒造資料館

(本店三号工場見学の申込み受付は終了しました)

17:00~18:30 懇親会 白鶴酒造株式会社

- 定員 70名(本店三号工場の見学には定員がございますので、WEBの申込みフォームよりお申込み下さい。)

- 参加費 1,000円(税込)/学生 無料(当日会場にてお支払い下さい)

- 懇親会会費 2,000円(税込)/学生 1,000 円(税込)(当日会場にてお支払い下さい)

- 申込み方法 氏名、一般・学生の別、所属、連絡先(Tel、E-mail)、本店三号工場見学会参加の有無、懇親会参加の有無を明記して、WEBのお申込フォームよりお申し込み下さい。

- 申込み締切 2016年2月5日(金)17:00(ただし定員になりしだい締め切らせていただきます)

- 交通

阪神住吉駅 徒歩約5分,JR住吉駅徒歩約15分 (それぞれ南へ徒歩)

http://www.hakutsuru.co.jp/community/common/map_shiryo.shtml

- 問合せ先

〒630-0192 生駒市高山町8916-5

公益社団法人 日本生物工学会 関西支部庶務担当 加藤 晃

TEL: 0743-72-5461 FAX: 0743-72-5469

E-mail: kou@bs.naist.jp

講演要旨

- 細菌の自殺制御系 toxin-antitoxin system の多様性とその応用(山口 良弘)

アポトーシス(機能的細胞死)およびプログラム細胞死は真核生物にのみ存在し、分化などに必須の機能であることが知られているが、原核生物にアポトーシスは存在しないのだろうか?近年、原核生物にも多数の toxin-antitoxin (TA) system と呼ばれる自殺遺伝子制御系が存在することが明らかとなり、様々な生理機能を有することが示唆されてきた。また、自殺遺伝子であるtoxinを利用して様々な応用技術が開発されている。私たちは、MazF toxin (ACA 配列特異的RNA分解酵素) を用いて RNA ウイルスであるヒト免疫不全ウイルス(HIV) や C型肝炎ウイルス(HCV) を細胞内から根絶できることが可能であることを示した。また、細胞内で目的タンパク質のみを発現できる “single protein production (SPP) system” をさらに応用し、目的タンパク質のアルギニン残基をすべて毒性があるカナバニン (アルギニン誘導体) に置換したタンパク質の創生に成功した。今回は、TA system の生理的役割およびこれまで開発した応用技術について紹介する。

- アフリカの食料危機の一因となっている根寄生雑草の防除標的の探索(岡澤敦司)

アフリカおよび地中海沿岸諸国を中心に、根寄生雑草による農作物への被害は年間一兆円に上ると推定されている。また、アフリカの開発途上国での農作物の減収は飢餓問題に直結するため、この問題の早期解決が求められている。これまでに多くの研究者らによって様々な防除方法が提案されてきたが、実用化にいたった例はなく、依然、根寄生雑草による被害は拡大中である。我々は、根寄生雑草に選択的な除草剤の開発に向けて、その標的となる分子を探索している。日本に帰化した根寄生植物であるヤセウツボ(Orobanche minor)を実験材料として、発芽種子のメタボローム解析を行ったところ、この過程でガラクトシルスクロースであるプランテオースが代謝されることが明らかとなった。本講演では、根寄生雑草の発芽におけるプランテオース代謝の重要性と、防除標的としての可能性について、これまでに得られている知見を紹介する

清酒の分析項目としては、日本酒度・アルコール度数・酸度・アミノ酸度が一般的であるが、それらの分析値が同一であっても清酒の味わいに違いが見られることがある。こうした味わいの違いを客観的な指標に落とし込むことができれば、清酒のおいしさの追求やおいしさを担保するような品質管理に役立てられると期待される。そこで我々は、味認識装置とメタボロミクス技術を組み合わせて、上記のような一般分析値では把握できないような清酒の酒質特性を客観的な指標に落とし込むことを試みている。本講演では、「白鶴錦を使用した大吟醸酒の酒質特性の解析」、「清酒の押し味の解析」の2つの具体的な事例を取り上げて、我々の取り組みを紹介する。

►Page Top

⇒関西支部Topへ

学会行事

Published by 部会:代謝工学研究部会 on 01 12月 2015

有用物質生産微生物、植物の代謝工学研究は、細胞内の代謝解析、ゲノム編集、合成生物工学などの成果を取り込みながら産学で大きな進展を見せています。そこで、代謝工学研究の現状とこれからの方向性を展望するためのシンポジウムを企画しました。産学の研究者、学生の皆様の来聴を歓迎します。

日時: 2016年1月21日(木) 13:30~17:30

場所: 大阪大学吹田キャンパス 工学研究科C2棟メモリアルホール

【講演内容】

- 13:30~13:35

あいさつ………松田 史生(大阪大学大学院情報科学研究科)

- 13:35~14:15

「企業における代謝解析技術の活用による微生物の培養生産性向上への取り組み」

……早川 謙嗣(株式会社カネカ、大阪大学大学院情報科学研究科)

- 14:15~15:00

「コンビナトリアル生合成による有用トリテルペノイドの生産 Combinatorial biosynthesis of useful triterpenoids」

……福島 エリ オデット(大阪大学大学院工学研究科)

- 15:00~15:45

「代謝工学のフロンティアと将来展望」

……清水 浩(大阪大学大学院情報科学研究科)

- 15:45~16:00 休憩

- 16:00~16:45

「代謝トグルスイッチと菌体密度センサーによる代謝制御」

……花井 泰三(九州大学)

- 16:45~17:30

「組換え大腸菌による1-プロパノール発酵生産のための代謝工学」

……片岡 道彦(大阪府立大学)

- 18:00~ 交流会

参加費: 無料

参加登録: 不要

連絡先:

〒565-0871

大阪府吹田市山田丘1-5 大阪大学大学院情報科学研究科代謝情報工学講座

松田 史生 (fmatsuda@ist.osaka-u.ac.jp , TEL 06-6879-7432)

►代謝工学研究部会Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 25 11月 2015

生物工学会誌 第93巻 第11号

菅 健一

1960年代、我が国の高度経済成長に伴って発生した深刻な公害問題、この危機を克服した技術、さらに1990年代に入り、地球規模での環境保護で大きな課題になっている地球温暖化、その原因と考えられる温室効果ガスの削減など、我々が得た経験や技術を発展途上国に広く導入できれば、地球の環境破壊を最小限に抑えることができるかもしれません。このことを踏まえて、日本が経験した公害の歴史とその対策を振り返ってみたいと思います。

戦後70年という言葉が新聞紙上を賑わしていますが、敗戦から10年足らずの1956年(昭和31年)、政府は高度経済成長を促進させるため、四日市に石油コンビナートを建設し、さらに全国に同様のコンビナートを建設するなど、経済の飛躍的な成長政策を打ち出しました。昭和33年度版科学技術白書によれば、この当時、日本は先進国から科学技術を輸入して近代化を図ることに汲々とし十分な研究能力を持つ余裕がなかったようです。また、これらの技術には排ガスや排水処理に対する考慮がなされていなかったため、1960年代、各地で大気汚染、水俣病、イタイイタイ病などのいわゆる公害が発生することとなりました。当時はまだ公害の深刻さに対する政府の認識が甘かったこと、さらに、日本の国際競争力が弱かったこともあって、公害対策に力を入れれば、経済の発展が立ち遅れるという考えがあったといわれています。

しかし、高度経済成長の中、各地の公害問題の発生に加えて、自動車の排ガス、光化学スモッグ、河川、湖沼、湾岸地域などの水質汚染などが発生して、国も本格的に公害対策を講じる必要が生じるようになりました。こうして、1970年のいわゆる公害国会で公害防止のための法律、公害対策基本法が成立し、さらに、1971年、公害対策本部に代わって環境庁を設立させ、本格的に環境問題に取り組む体制が誕生しました。大学関係の研究者の間でも環境問題解決に向けて関心が高まり、公害関連問題をいろいろな角度から総合的に研究するため1970年代に「科学研究費補助金特定研究」という共同プロジェクトが発足しました。私どもも市川邦介教授、前田嘉道先生(現・姫路工大名誉教授)の下、東京大学農学部有馬啓教授を研究代表者として1974年に発足した「微生物による環境浄化」という特定研究に参加しました。本研究室では富栄養化の原因となる窒素、リンの除去について研究しました。このころ環境問題の持つ総合科学的な性格と、対象とする分野の広がりから、その解決のために新たな科学を構築することが必要という認識も生まれ、環境問題に対する科研費はその後「環境科学特別研究」として1977年から10年間続き、全国の大学の研究室が参加し、既存の学問領域を越えて環境科学を体系づけることとなりました。

日本ではこのような公害に対する取組みによって、大気中の二酸化硫黄の濃度については大幅に改善がなされ、水質汚濁についても有害物質濃度は環境基準を達成するようになっています。このように日本は70年代においてさまざまな公害に悩まされましたが、その経験から、現在では高いレベルの汚染防止技術が築かれました。

一方、1980年後半から人間の社会、経済活動によって増加した地球上の温室効果ガスによって、平均気温が上がり、海水面が上昇、生態系の変化が生じるという温暖化問題が生じてきました。地球温暖化は人類の生存基盤を直接脅しかねない問題であり、早急な対策が必要であります。この問題は先進国と開発途上国の双方がともに取り組むべき問題でありますが、途上国においては、高度経済成長に伴う大気汚染や水質汚濁などの深刻な環境汚染問題を抱えているため、地球温暖化と環境汚染対策を同時に行うことは困難です。公害対策先進国である日本はこれまで獲得してきた技術やノウハウ、さらには新しい省エネ技術やバイオ技術を活用して、途上国を技術支援し、世界全体の温室効果ガス削減に益々貢献して欲しいものです。

著者紹介 大阪大学名誉教授

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 11月 2015

- 巻頭言“随縁随意”

- 特集 バイオベンチャー2015(前編)

- 続・生物工学基礎講座―バイオよもやま話―

- バイオミディア

- プロジェクト・バイオ

- バイオ系のキャリアデザイン

- バイオ系のキャリアデザイン(私のバイオ履歴書編)

- Branch Spirit

- 解説

- Fuji Sankei Business i…( 712 )

今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 714 )

今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 714 )

- バイオインフォメーション…( 715 )

- 研究部会…( 717 )

- 支部だより…( 718 )

- 事務局より…( 722 )

⇒生物工学会誌Topへ

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 24 11月 2015

本学会では、創立90周年記念事業の一環として生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を設置しました。本賞は、日本の大学の博士後期課程(あるいはそれに同等の大学院教育課程)に進学して優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的として、研究奨励金(5万円)を授与するものです。⇒受賞者一覧はこちら

正会員は同賞の受賞候補者を、所定の書式により支部長を経由して推薦することができますので、優秀な学生会員の推薦を宜しくお願いいたします。

- 受賞対象学生:

応募時に博士前期課程(修士課程)(あるいはそれに同等の大学院教育課程(年次))に在籍する本会学生会員で、受賞年度において日本の大学の博士後期課程(あるいはそれに同等の大学院教育課程)に進学することが決定(予定)されている者を対象とします。

10月進学予定の学生についても、進学する予定であることを指導教員等が保証することで、同等の扱いをすることができます。

- 受賞人数: 各支部1名、合計6名に授賞される予定です。

- 推薦方法:

推薦者(指導教員または指導予定教員等の正会員)の推薦書1) と候補者調書2) に必要事項を満たし、推薦者から所属支部の支部長宛に電子メールで送付下さい。

- 提出書類:

- 日本生物工学会生物工学学生優秀賞候補者推薦書 [

/

/  /

/  PDFフォーム(575KB)]

PDFフォーム(575KB)] - 生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者調書 [

/

/  ]

]

- 提出締切日: 2016年2月29日(月)

※ただし、東日本支部の提出締切日は、2016年2月15日(月)です。

- 提出先:

書類1), 2) は、推薦者から所属支部の支部長に電子メールにて提出して下さい。

各支部長の連絡先は支部活動のページをご参照ください。

電子メールのSubjectタイトルに、「生物工学学生優秀賞推薦」と記載下さい。

- 問合せ先: 所属支部の支部長 または

公益社団法人日本生物工学会事務局

E-mail: info@sbj.or.jp TEL. 06-6876-2731

※本賞は大会時に表彰されます。受賞者は対象となった研究の成果(あるいはその一部)についてi) 本会大会における発表、もしくはii) 本学会の英文誌または和文誌での論文などで発表いただくこととなっております。

支部長は上記書類1, 2と共に支部推薦書を事務局まで提出して下さい。

⇒生物工学学生優秀賞(飛翔賞)支部推薦書 [Word / PDF / PDFフォーム(576KB)]

►学会賞Topへ

新着情報

Published by 学会事務局 on 18 11月 2015

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2015年11月18日付で、第20回「地球にやさしいプラスチック」 が掲載されました。

が掲載されました。

⇒過去に掲載された記事一覧はこちら

.jpg)

Fuji Sankei Business i. 2015年11月18日掲載

新着情報

Published by 支部:東日本 on 13 11月 2015

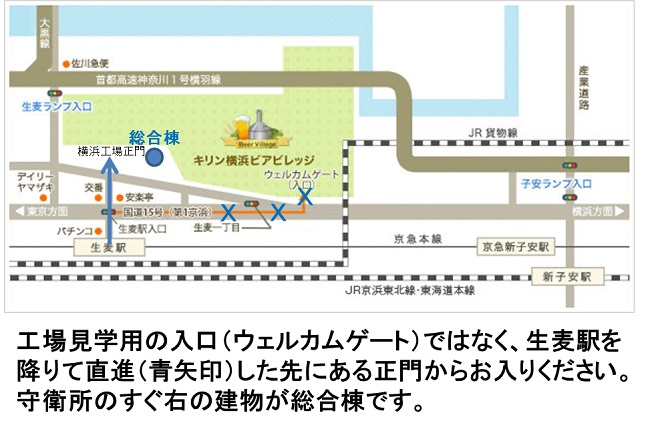

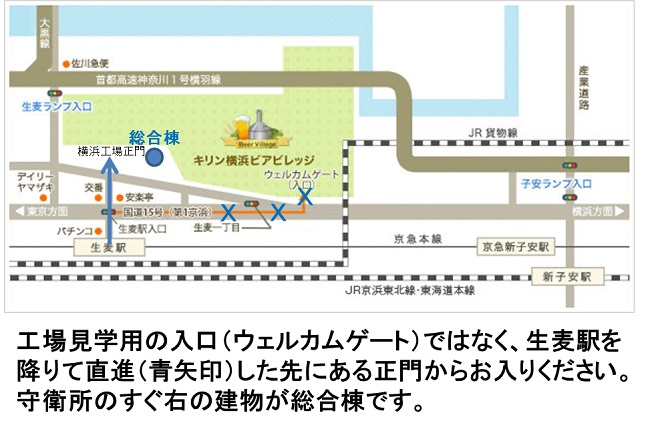

日本生物工学会東日本支部主催の賀詞交換会を、下記の日程で開催致します。意見交換ならびに懇親を深める場としていただけますとさいわいです。

- 日時

2016年1月22日(金)13:10~19:30(受付12:50~)

- 場所

講演会: キリンビール株式会社 横浜工場総合棟1Fホール

(〒230-8628 神奈川県横浜市鶴見区生麦1-17-1)

懇親会: キリンビール株式会社 横浜工場総合棟2F食堂

- プログラム

12:50~ 受付

13:10~13:20 開会の辞

13:20~14:20 講演会

「交雑による下面発酵酵母育種の新たな展開

~交雑育種技術の開発と新規菌株の作出・評価~」

………太田 拓(キリン株式会社)

「生物工学における睡眠」

………柏木 香保里(スリープウェル株式会社)

14:20~14:30 休憩

14:30~15:30 講演会

「先端膜技術を活用した農業(アイメック)」

………森 有一(メビオール株式会社)

「茶飲料におけるカフェイン除去技術について」

………塩野 貴史(キリン株式会社)

15:30~15:40 閉会の辞

16:00~17:50 ビール工場見学

18:00~19:30 懇親会

- 参加費

講演会、工場見学: 無料

懇親会: 会員・賛助会員3,000円、非会員5,000 円、学生1,000 円(すべて税込)

※懇親会費は当日会場にてお支払い下さい。

- 申込み締切

2016年1月15日(金) 延長しました⇒1月20日(水)(ただし、定員に達し次第締め切ります。)

- 申込み方法

こちらの申込みフォームにて必要事項を入力し、確認の上お申し込みください。

※当日受付も行いますが、なるべく事前登録をお願い致します。

- 問合せ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 石井研究室

FAX: 03-5841-5272 E-mail: amishii@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

- 交通アクセス

京浜急行線「生麦駅」より徒歩7分

►このページのトップへ

⇒東日本支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 12 11月 2015

平素より学会活動にご協力賜り、誠にありがとうございます。

2016年の会費の納入をお願い申し上げます。会費は会誌の刊行、大会の開催、講演会、その他学会の事業運営にあてられますので、何卒ご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。なお、振込用紙は12月上旬に会員の皆様宛に直接お送り致します(会費口座振替登録者は除く)。

2016年会費 (1月~12月、不課税)

| 正会員

|

9,800円(だたし、海外在住の正会員は12,000円)

|

|---|

| 学生会員

|

5,000円

|

|---|

| 団体会員

|

30,000円

|

|---|

| 賛助会員

|

50,000円(1口以上)

|

|---|

納入期限

- 振込用紙をご利用の場合:

正会員および学生会員: 2015年12月末日

団体会員および賛助会員: 2016年4月末日

- 自動引落(口座振替)をご利用の場合: 2016年4月25日(月)に引落実施予定

振込用紙がお手元にない場合は、会費のお支払い方法をご参照ください。

海外会員の方は、11月にメールおよび航空便でお送りした会員継続申込書に必要事項を記入の上、2015年12月18日(金)までにご返送ください。

英文誌Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) の購読について

2009年より英文誌(JBB)は電子ジャーナルへのアクセス権のみとなりました。冊子体はご希望の会員に年額5,000円(税込)で有料配布しております。正会員および学生会員の方で、新規に有料購読をご希望の方はできるだけ早めにお知らせください。また、冊子購読を中止される場合も早めに事務局までご一報ください。

会費の口座振替について

毎年の会費をご指定の銀行口座からお支払いいただくことも可能です。預金口座振替依頼書 を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

異動届出

会誌送付先、住所、会員資格(学生会員から正会員へ移行)などの変更は、会員サービスから異動届出をお願いします。FAXの場合は、ダウンロードした書面にご記入のうえ、下記宛にお送り下さい。

退会届出

2015年12月18日(金)までに理由を付してE-mailまたはFAXにてお届け下さい。なお滞納会費があれば納入をお願いします。⇒詳しくはこちら

年度途中で退会された場合、会費は返金いたしません。年度末退会(12月31日付での退会)を希望する方は、その旨退会届にご記入ください。

お問い合せ先

日本生物工学会事務局

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2番1号

大阪大学工学部内

公益社団法人 日本生物工学会

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

E-mail:

新着情報

Published by 学会事務局 on 04 11月 2015

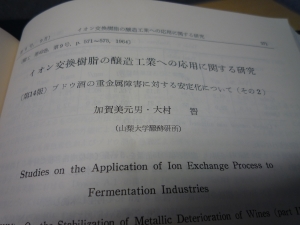

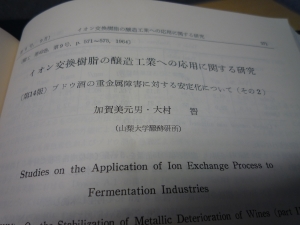

2015年11月4日にNHK甲府放送局のディレクターが、ノーベル医学・生理学賞を受賞された大村智博士の特集番組(NHK甲府放送局にて2015年11月6日夜 放送予定)の取材のため、日本生物工学会事務局を訪れました。

2015年11月4日にNHK甲府放送局のディレクターが、ノーベル医学・生理学賞を受賞された大村智博士の特集番組(NHK甲府放送局にて2015年11月6日夜 放送予定)の取材のため、日本生物工学会事務局を訪れました。

今回の取材では、大村先生が山梨大学で行った研究の成果で日本生物工学会の「醗酵工学雑誌」に掲載された論文の撮影が行われました。

- 「イオン交換樹脂の醸造工業への応用に関する研究 : (第14報)ブドウ酒の重金属障害に対する安定化について(その2)」

…加賀美 元男, 大村 智

(醗酵工學雑誌 42巻9号, p. 571-575, 1964年9月15日発行)

醗酵工學雑誌 42巻9号

1964年9月15日発行

「イオン交換樹脂の醸造工業への応用に関する研究 :

(第14報)

ブドウ酒の重金属障害に対する安定化について(その2)」

…加賀美 元男, 大村 智

(醗酵工學雑誌 42巻9号, p. 571-575)

新着情報

Published by 学会事務局 on 04 11月 2015

セルプロセッシング計測評価研究部会では、「優秀学生発表賞」を設けています。

優秀学生発表賞は、将来を担う研究者・開発者の卵たち(高専生、学部生および大学院前期課程(修士)学生)の意欲向上や自身の研究に対する更なる理解を促す動機づけを目的としています。

本年度は、第67回日本生物工学会大会で一般講演(ポスター発表)を行った、高専生、学部生および大学院前期課程(修士)学生の発表(16研究グループの30名)に対し、計33名の先生方による厳正な審査を行い、以下の6名に優秀学生発表賞を授与いたしました。

優秀学生発表賞受賞者(五十音順)

- 赤塚 愛里さん (筑波大院・生命環境)

「糖尿病性腎症における糸球体基底膜ECMの変遷解析と修復の試み」

- 戚 蟠さん (東大院・医)

「カルボキシメチルセルロース不織布/リン酸カルシウム複合シートによる骨再生促進効果の検討」

- 小畑 玲奈さん (九大院・工・化工)

「遺伝子導入ニワトリによるアレルギー治療のためのTGF-beta1の生産」

- 小松 将大さん (九大院・工・化工)

「逐次遺伝子組込みしたCHO細胞におけるインスレーターによるscFv-Fc発現増強」

- 園山 由希江さん (横浜国大・理工)

「細胞包埋石灰化ビーズ (Bone beads) を用いた血管導入骨組織の構築」

- 宮崎 満理さん (千葉大院・工)

「コラーゲン微粒子を用いた毛細血管内包3次元ブロック状組織の形成」

受賞された方および関係者の皆様、おめでとうございます!

優秀学生賞は、来年度も実施いたします。

多くのご参加をお待ちしております。

►セルプロセッシング計測評価研究部会Topへ

新着情報,研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 02 11月 2015

生物工学会誌 第93巻 第10号

浅野 泰久

講演会に付随したパネルディスカッションに何度か出演させていただいたことがある。あらかじめ、座長と大まかな到達点について話し合うのだが、傍から思うほどはっきりと結論を決めて臨むものではなく、ありとあらゆる発言が可能なアドリブの世界である。滔々と自分の意見をうまく述べる演者もあり、また予想しなかったような発言もあって、異なった方向に展開していく場合もある。全体の意見を踏まえ、その流れに沿うように、また自分からの新しい視点を入れるように、瞬時に協調点などを探って発言しなければならず、表現に慣れていない者は大変冷や汗をかくものである。自己の発言記録を読むと、論理が整然とせず紆余曲折しているなど、記録とするには大幅に修正を要することが多い。このように、パネルディスカッションは、研究と似ていて、瞬間のきっかけで局面が展開する芸のようにも思える。

数年前、アメリカで開催された産業用酵素の講演会で、私は、各国における酵素の産業利用についてのパネルディスカッション要員として乞われて壇上に上がった。テーマ以外の打ち合わせはまったくなかった。外国人として口下手は当然なので、ある種の気楽さもあったが、まったく準備がない状況で窮地に陥り、最後の瞬間に自分が思いついた話題は、以下のようなものだった。

「私は幸運にも比較的長く研究に従事する機会を得ました。発見・発明について言えば、たとえば1000の発明をして特許を取ったとしても、3つさえ産業化のきっかけにもならないそうだ。日本の酵素応用技術が世界を先導してきたことは周知のとおりである。そのプロセスの多くは、発見を伴った発明であったことに気づいて欲しい。発明だけしようとしてもコピーになることが多いのではないか。発見についてたとえ話をさせていただきます。発明に先立つMr.発見君は、いわばものすごいスピードで駆け抜けてゆくので、彼が通る瞬間は、普通の人間はほとんどわからないそうです。彼を見た人は少ないが、前髪だけに毛が生えているが、頭の後ろはのっぺらぼうであり、とても変わった姿であるらしい。人間は発見・発明をしようといつも待ち構えており、彼を捕まえようとするのだが、なかなか捕まえられない。なぜなら彼が駆け抜けた後に彼を捕まえようとしても、後頭部がのっぺらぼうだから、つるりと逃げられてしまうのだ。まれに捕まえることができるのは、彼が真正面から走ってきたときであり、そのときだけ前髪をがっちり捕まえることができるのである。」会場は大爆笑となり、この短いスピーチで難を切り抜けた。実は、これは私が在籍した(財)相模中央化学研究所に伝えられていた、有機化学上の発見に関する怪談の一つであった(注)。

豊富な自然の中で遊びながら育った私が、実験科学に魅せられ大きく研究の方向に進路を転換させていただいたのは、有機化学を専門とする研究室で卒業研究の機会を得た時のことである。さらに、大学院では応用微生物学を専門とする研究室に所属し、ご指導をいただいた優れた先生や先輩方のおかげで、実験室での実験生活の楽しさと、自然の中での幼年期の遊びとをいわば重ね合わせることができた。ありとあらゆる実験と数限りない失敗を重ねることを許していただいた、先生方の大らかなご指導に感謝している。

自然は永遠であり、人間はそのほんの一部を解明してきたに過ぎない。これまでの研究人生の中で、はたして彼がMr.発見君だったのかどうかは釈然としないが、偶然と思われる生物現象の発見に何度も遭遇した。一方、自分の自然に対する洞察力のなさを痛感し、悔しい思いをすることもあった。それらの発見を、発明として形にし、産業化へと導いていただいたのは、やはり優れた先生方、同僚、学生諸君、そして企業の研究者の皆様であった。分子生物学が発展し、研究がデジタル化されている現在であっても、私は自然界を超高速で走るMr.発見君の気配を以前にもまして大きく感じている。過去のアナログ的な時代の研究だけにMr.発見君が潜んでいるのではないと思う。彼になかなか巡り合えない苦しみも大きいが、別のMr.発見君を正面から捕まえてみえたいものである。

(注)「「幸福」が来たら、躊らわず前髪をつかめ、うしろは禿げているからね。」『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記(上)』(杉浦民平訳、p. 40、岩波文庫)に由来していると考えられる。

著者紹介 富山県立大学工学部生物工学科(教授)、JST、ERATO浅野酵素活性分子プロジェクト研究総括

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 29 10月 2015

第67回日本生物工学会大会(2015年10月26日~28日、城山観光ホテル)は、盛会のうちに終了いたしました。

ご参加いただきました皆様、ご協力いただきました関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

第68回日本生物工学会大会は、2016年9月28日(水)~30日(金)に富山国際会議場にて開催される予定です。

新着情報

Published by 学会事務局 on 23 10月 2015

- 巻頭言“随縁随意”

- 特集 名古屋議定書に関して

- 特集 「細胞を創る」研究とその展開

- 続・生物工学基礎講座―バイオよもやま話―

- バイオミディア

- 大学発!美味しいバイオ

- プロジェクト・バイオ

- バイオ系のキャリアデザイン

- バイオ系のキャリアデザイン(就職支援OG・OBインタビュー編)

- Branch Spirit

- 談話室

- Fuji Sankei Business i…( 648 )

今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 650 )

今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 650 )

- バイオインフォメーション…( 651 )

- 本部だより…( 652 )

- 支部だより…( 653 )

- 事務局より…( 655 )

⇒生物工学会誌Topへ

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 22 10月 2015

第67回日本生物工学会大会開催のため、2015年10月26日(月)から28日(水)にいただきましたお問い合わせ、および投稿論文の受付については、10月29日(木)より、順次対応いたします。予めご了承ください。

新着情報

Published by 部会:メタボロミクス on 22 10月 2015

メタボロミクス講習会 2015

日本生物工学会メタボロミクス研究部会主催

オームサイエンスの一つとして注目されているメタボロミクスについて理解を深めていただき,実際にメタボロミクスを実施していただけるための技術の習得を目的として,今年も例年通り,下記講習会を開催させていただきます.今年は新たに質量イメージング講習をメニューに加え,3日間の講習とします.

日時:2015年12月9日(水)~12月11日(金)

場所:大阪大学生物工学国際交流センター(大阪大学吹田キャンパス内)β棟3階セミナー室

講習内容(予定)

12月9日(第1日)

(午後) イントロダクション:メタボロミクスについて 基本講義:ガスクロマトグラフィー(GC)と多変量解析

12月10日(第2日)

(午前)

福崎講義「メタボロミクスの精密表現型解析への応用」

実習:GC/MSを用いたサンプル分析

(午後)

実習:GC/MSデータの多変量解析

実習終了後,懇親会(予定)

12月11日(第3日)

(午前)

実習:イメージングMSを用いたサンプル分析

(午後)

ラウンドテーブルディスカッション,総括

終了予定 17:00頃

参加費:無料

募集定員:若干名

申し込み方法: 以下の内容のメールを送信してください.定員に達したら締め切らせていただきます.

1)メールのタイトルは,「2015メタボロミクス講習会参加希望(氏名@所属)」としてください.

2)本文中に,以下の項目を記載してください. 氏名 所属 現在の仕事 メタボロミクスを何に使いたいか? その他

3)(申し込み用アドレス) fukusaki[atmark]bio.eng.osaka-u.ac.jp

以上です.

2015年10月

福崎英一郎

日本生物工学会メタボロミクス研究部会代表

大阪大学工学研究科生命先端工学専攻教授

学会行事

Published by 学会事務局 on 21 10月 2015

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2015年10月21日付で、第19回「有機系廃棄物からの燃料用バイオガス生産」 が掲載されました。

が掲載されました。

⇒過去に掲載された記事一覧はこちら

.jpg)

Fuji Sankei Business i. 2015年10月21日掲載

新着情報

Published by 学会事務局 on 20 10月 2015

第68回日本生物工学会大会

実行委員長 伊藤 伸哉

第68回日本生物工学会大会は2016年9月28日(水)~30日(金)まで富山国際会議場-ANAクラウンプラザホテル(富山市)にて開催されます。つきましては、日本生物工学会大会にふさわしいシンポジウムを公募します。

会員各位におかれましては提案書 に

に

1) 課題名(日本語によるシンポジウム、英語によるシンポジウムの別)

2) 開催の趣旨

3) 世話人名(連絡先)

4) 参加予定者数(講演者、参加者)

5) その他希望事項

をお書きいただき、2015年11月16日(月)~2016年1月15日(金)の間に、メールにて下記宛までお申込みください。

なおシンポジウム世話人は、参加登録開始日(2016年5月9日予定)の時点で本学会正会員である必要がありますので、ご注意ください。

会場数に限りがありますので、応募多数の場合には、「国際展開推進のための英語によるシンポジウム」、「産業界への貢献」、「新研究分野の開拓」、「若手会員の育成」というコンセプトに沿った申請を優先的に採択させていただきます。

シンポジウムの開催時間は2時間を基本とさせていただきます。採択課題は上記1から3の項目を大会HPにて掲載させていただきます。研究部会からの申請であっても、採択において優先されるものではありません。基本的にシンポジウムの講演者への旅費、謝礼は実行委員会ではご用意できません。

上記趣旨をご理解の上、ご応募いただきますようお願い申し上げます。

採択につきましては2月中旬に世話人にメールにてお知らせいたします。

【申込先】

名古屋大学大学院生命農学研究科生命技術科学専攻

シンポジウム担当: 中野 秀雄

E-mail: hnakano@agr.nagoya-u.ac.jp

日本生物工学会 大会シンポジウム開催に関する中期的方針

【募集 】

- 会員各位より広くシンポジウムを募る.

- 本会として重要なテーマに関するシンポジウムを理事会から応募する場合がある.

【選考の手続き】

- 応募多数の場合は,理事会から応募されたシンポジウムを含めて,時代に即した重要なテーマを中心に大会実行委員会で選考し,理事会で承認する.

研究部会からの応募に対しては,- 1)本部からの資金援助も行っていることから,基本的には大会期間中以外の機会にシンポジウム等の報告会の場を設けて頂くことを前提として選考する.

- 2)大会中開催の必然的理由がある場合には,応募時にその旨を明記していただくものの, 順位が低くなることがありうる.

- 前年に引き続き応募されたシンポジウムについては,採択順位が下がる場合がある.

- 他の学会などとの共催・協賛によるシンポジウムについては,記載された共催・協賛の理由を採否判断材料の一つとする.

■関連記事:【年次大会】シンポジウムの開催と運営に関する理事会方針

https://www.sbj.or.jp/meeting/meeting2010_sympo_board_policy.html

►年次大会のページ

新着情報

Published by 支部:九州 on 15 10月 2015

|第22回九州支部宮崎大会開催案内|九州支部Topページ|

A会場(202教室)午前の部 10:00~11:48

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

- A-a01 みやざきサクラマスを用いたγ-アミノ酪酸(GABA)強化魚醤の開発

…○深谷一斗1、田中竜介2、内田勝久2、田岡洋介2(1宮崎大院・農、2宮崎大・農)

- A-a02 脂肪酸塩の抗アメーバ活性

…○田中 彩1、惠良真理子1、川原貴佳2、完山陽秀2、森田 洋3

(1北九大院・国際環境工、2シャボン玉石けん(株)、3北九大・国際環境工)

- A-a03 脂肪酸カリウム及び脂肪酸によるアカントアメーバの不活化

…○増田愛実1、恵良真理子1、川原貴佳2、完山陽秀2、森田 洋3

(1北九大院・国際環境工、2シャボン玉石けん(株)、3北九大・国際環境工)

- A-a04 ヘパリンとコラーゲンから成るECM模倣培養基材の開発

…○池上康寛1、永井貴之2、原田祐希2、白木川奈菜2、井嶋博之2(1九大・工、2九大院・化工)

- A-a05 肝組織構築に向けた脱細胞化ブタ肝臓由来可溶化マトリックスの開発

…○木村遥奈1、西村聡太2、原田祐希2、白木川奈菜2、井嶋博之2(1九大・工、 2九大院・化工)

- A-a06 組織工学的新規人工血管構築のためのアガロース‐ゼラチンスポンジ基材の開発

…○森保紘樹1、我有紘彰2、徳山慶太郎2、白木川奈菜2、井嶋博之2 (1九大・工、 2九大院・化工)

- A-a07 細胞形態制御による軟骨細胞の機能向上

…○近藤真依、坂本眞子、山本進二郎、林 修平、宮坂 均(崇城大・応生命)

- A-a08 清酒醸造における混合培養麹のグルコアミラーゼ生産

…○竹藤春香1、二宮純子1、森田 洋2(1北九大院・国際環境工、2北九大・国際環境工)

- A-a09 棚田特産香り米の焼酎開発に於ける品質比較

…○高橋義樹、都甲花織、岡本啓湖(別府大・食物栄養科学)

►このページのTopへ

A会場(202教室)午後の部(一般講演) 15:00~17:12

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

- A-p01 ラッカーゼ二相系反応によるポリフェノールの変換

…◯龍岡未希、鶴田彩乃、横井春比古、廣瀬 遵(宮崎大・工・環境応用化)

- A-p02 キメラ型ビフェニルジオキシゲナーゼによるフラボンの効率的変換

…○原田幸音1、藤元勇樹1、廣瀬 遵1、横井春比古1、菅本和寛1、松本朋子2、藤原秀彦3、古川謙介3

(1宮崎大・工・環境応用化、2宮崎大・産学連携セ、3別府大・食物栄養)

- A-p03 Aureobasidium pullulans ATCC 20524株の安息香酸-4-水酸化酵素遺伝子の解析と発現の検討

…○日高智裕、安田健人、太田一良(宮崎大・農・応生科)

- A-p04 Bacillus属細菌由来ピルビン酸化ガラクトース含有糖鎖分解酵素の同定と諸性質の解析

…○松藤仁美、樋口裕次郎、竹川 薫(九大院・生資環)

- A-p05 Characterization and Evaluation of Lactic Acid Bacteria Isolated from Fermented Foods as Probiotic Candidate for Sustainable Aquaculture

…○NGUYEN THI HUE LINH1、大谷真怜2、田岡洋介3(1宮崎大院・農工、2宮崎大院・農、3宮崎大・農)

- A-p06 豆腐の味噌漬けから単離した乳酸菌の生体アミン生成能の評価

…○田中弘子1、竹部洋平2、太田広人2、新留琢郎2、森村 茂2

(1熊大・工・物質生命、2熊大院・自然科学)

- A-p07 抗菌性ペプチドNukacin ISK-1の作用機構の解明:Nukacin ISK-1とその標的分子lipidⅡとの相互作用解析

…○芝田拓己1、藤浪大輔2、Abdullah-Al-Mahin1、永尾潤一3、神田大輔2、園元謙二1

(1九大院・農、2九大・生体防御医学研究所、3福岡歯科大・機能生物化学講座)

- A-p08 ナズナから分離した乳酸菌Enterococcus sp. PUK13が生産する多成分バクテリオシンの精製と同定

…○山下奈菜1、善藤威史2、松崎弘美1,3

(1熊本県大院・環境共生、2九大院・農、3熊本県大・環境共生)

- A-p09 味噌漬け豆腐から分離した乳酸菌Lactobacillus plantarum PUK6が生産する多成分バクテリオシンの精製と同定

…○旭 郁美1、村上千晶1、山下奈菜2、善藤威史3、松崎弘美1,2

(1熊本県大・環境共生、2熊本県大院・環境共生、3九大院・農)

- A-p10 環状バクテリオシンenterocin NKR-5-3Bの環状化部位のアミノ酸残基が生合成と抗菌活性に及ぼす影響

…○杉野春貴1、Perez R. H.1、石橋直樹1、善藤威史1、中山二郎1、園元謙二1,2

(1九大院・農、2九大バイオアーク)

- A-p11 ラクティシンQ生合成機構を利用した新奇抗菌ペプチドの創出・評価系の構築

…○矢野瑞季1、緒方詩保1、石橋直樹1、善藤威史1、園元謙二1,2(1九大院・農、2九大・バイオアーク)

►このページのTopへ

B会場(205教室) 午前の部(一般講演) 10:00~11:48

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

- B-a01 アサリ消化管におけるヤブレツボカビ類の生残性とDHA強化

…○日高一彰1、林 雅弘2、田岡洋介2(1宮崎大院・農、2宮崎大・農)

- B-a02 海洋性真核微生物ヤブレツボカビにおける抗酸化酵素(SOD、CAT、GPX)の分布とその挙動

…○岡戸 遊1、本多大輔2、林 雅弘3、田岡洋介3(1宮崎大院・農、2甲南大・理工・生物、3宮崎大・農)

- B-a03 Saccharomyces cerevisiaeのamplicon DNAによる二重形質転換の解析

…○谷 龍典、田口久貴、赤松 隆(崇城大・生物生命)

- B-a04 Schizosaccharomyces pombeにおける2つの液胞局在セリンプロテアーゼの輸送機構の解析

…○大久保和真、樋口裕次郎、竹川 薫(九大院・生資環)

- B-a05 分裂酵母のSNARE関連遺伝子の過剰発現による異種タンパク質分泌生産向上株の創製

…○副田大介、竹川 薫(九大院・生資環)

- B-a06 大腸菌を用いたバクテリオファージQβ由来RNA複製酵素の改良法確立

…○小林操妃1、市橋伯一2、四方哲也2,3、柏木明子1

(1弘前大院・農学生命、2阪大院・情報科学、3阪大院・生命機能)

- B-a07 大腸菌の有機溶媒耐性遺伝子の探索とその評価

…○山本慎太郎1、中島滉貴2、中嶋 駿2、林 修平2、山本進二郎2、宮坂 均2

(1崇城大院・工、2崇城大・生物生命)

- B-a08 大腸菌の抗原タイプを遺伝学的に判定するシステムの開発

…○井口 純(宮崎大・農・畜産)

- B-a09 大腸菌の酸刺激惹起によるプラスミド導入

…○渡邉修平、吉田ナオト(宮崎大・農・応生科)

►このページのTopへ

B会場(205教室)午後の部(一般講演) 15:00~17:00

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

- B-p01 Rhodovulum属光合成細菌の応用について

…○山内菜央1、樋口 諒1、今村眞夕1、浦田美奈1、倉山ともみ1、奥畑博史2、牧 孝昭3、岡崎亮浩4、林 修平1、山本進二郎1、宮坂 均1(1崇城大・応用生命、2関西電力、3(株)松本微生物研究所、4(株)拓水)

- B-p02 環境中からの光合成細菌の分離とその植物栽培への応用

…◯林 修平、山本進二郎、宮坂 均(崇城大・生物生命)

- B-p03 スイゼンジノリの効果的培養法の検討

…◯栗山裕美子、岩岡 和、山本進二郎、林 修平、宮坂 均(崇城大・応生命)

- B-p04 様々な微細藻類における葉緑体クラスⅡAアルドラーゼ遺伝子の分布について

…○緒方 猛1、津田貴久1、田中 聡2、松浦秀幸3、平田收正3、林 修平1、山本進二郎1、宮坂 均1(1崇城大・応用生命、2関西電力環境技術研究センター、3阪大・薬・応用環境生物)

- B-p05 藻類の葉緑体クラスIIAアルドラーゼは海の酵素か?

…○宮坂 均1、緒方 猛1、田中 聡2、大濱 武3、藤原和弘4、鹿野早苗4、松浦秀幸5、平田收正5、林 修平1、山本進二郎1(1崇城大・生物生命、2関西電力、3高知工科大、4 中外テクノス、5 阪大・薬)

- B-p06 耐熱性D1/D2ヘテロダイマーを組込んだシアノバクテリア光化学系Ⅱ複合体の精製とその特性

…○川添 優、住吉光樹、中山泰宗、長濱一弘、松岡正佳(崇城大・生物生命・応微工)

- B-p07 シアノバクテリアSynechococcus elongatus PCC 7942の光化学系Ⅱ複合体の酸素発生に及ぼすベタインの安定化効果

…○住吉光樹、川添 優、中山泰宗、長濱一弘、松岡正佳(崇城大・生物生命・応微工)

- B-p08 Synechococcus elongatus PCC 7942におけるカルビンサイクルからの乳酸生産

…○後藤僚太、広川安孝、梅谷剛崇、田附常幸、花井泰三(九大院・農)

- B-p09 Riboswitch制御でのシアノファージ由来Sigma factorによるシアノバクテリアの糖代謝改変

…○沢 稔彦、廣川安孝、小山内 崇、小川敦司、花井泰三(九大院・農)

- B-p10 干潟で分離された無色珪藻の培養と同定

…○西田千尋1、木嶋久美子1、堺眞砂美2、天田 啓3(1福工大院・工、2福工大・総研、3福工大・工)

►このページのTopへ

C会場(103教室)午前の部(一般講演) 10:00~11:48

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

- C-a01 Pseudomonas aeruginosa KF702のビフェニル・サリチル酸・安息香酸分解系をコードするDNA領域(bph・sal・bza)の解析

…○寺野貴洋1、廣瀬 遵1、横井春比古1、山副敦司2、細山 哲2、末永 光3、木村信忠3、渡邊崇人4、二神泰基5、後藤正利6、藤原秀彦7、古川謙介7(1宮崎大・工・環境応用化、2NITE、3産総研、4京大・生存研、5鹿大・農、6九大・農、7別府大・食物栄養)

- C-a02 Pseudomonas putida KF703のビフェニル・サリチル酸・安息香酸分解系をコードするDNA領域(bph・sal・bza)の解析

…○米村 淩1、廣瀬 遵1、横井春比古1、山副敦司2、細山 哲2、末永 光3、木村信忠3、渡邊崇人4、二神泰基5、後藤正利6、藤原秀彦7、古川謙介7(1宮崎大・工・環境応用化、2NITE、3産総研、4京大・生存研、5鹿大・農、6九大・農、7別府大・食物栄養)

- C-a03 Pseudomonas stutzeri KF716のビフェニル・サリチル酸分解系をコードするDNA領域(bph・sal)の解析

…○河辺崇宏1、平井晋哉1、廣瀬 遵1、横井春比古1、山副敦司2、細山 哲2、末永 光3、木村信忠3、渡邊崇人4、二神泰基5、後藤正利6、藤原秀彦7、古川謙介7(1宮崎大・工・環境応用化、2NITE、3産総研、4京大・生存研、5鹿大・農、6九大・農、7別府大・食物栄養)

- C-a04 Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707のサリチル酸および安息香酸代謝酵素群の誘導

…○宮島 亘1、廣瀬 遵1、横井春比古1、山副敦司2、細山 哲2、末永 光3、木村信忠3、渡邊崇人4、二神泰基5、後藤正利6、藤原秀彦7、古川謙介7(1宮崎大・工・環境応用化、2NITE、3産総研、4京大・生存研、5鹿大・農、6九大・農、7別府大・食物栄養)

- C-a05 ビフェニル資化性細菌Comamonas testosteroni KF712の種々の芳香環分解遺伝子の機能解析

…○出口明喜1、平田雄也1、廣瀬 遵1、横井春比古1、山副敦司2、細山 哲2、末永 光3、木村信忠3、渡邊崇人4、二神泰基5、後藤正利6、藤原秀彦7、古川謙介7(1宮崎大・工・環境応用化、2NITE、3産総研、4京大・生存研、5鹿大・農、6九大・農、7別府大・食物栄養)

- C-a06 トマトに感染する植物病原菌の生育を抑制する細菌のコンポストからの分離

…○松澤 俊、田代幸寛、酒井謙二(九大院・生資環)

- C-a07 液系FISH法のフローサイトメトリーへの適用による細菌相解析

…○江口 亮1、石田夏美1、鵜木陽子2、田代幸寛1、酒井謙二1(1九大院・生資環、2九大・農)

- C-a08 熊本地域の地下水から検出されたアーキアの群集構造解析

…○竹下美海1、曾 祥勇2、細野高啓3、太田広人2、新留琢郎2、嶋田 純2、森村 茂2

(1熊大・工・物質生命、2熊大院・自然科学、3熊大院・先導機構)

- C-a09 Clostridium perfringensの毒素産生を制御するクオラムクエンチングに関する研究

…○安達桂香1、Ravindra Pal Singh1、大谷 郁2、河野通生1、園元謙二1、中山二郎1

(1九大院・農、2ミヤリサン製薬)

►このページのTopへ

C会場(103教室)午後の部(一般講演) 15:00~17:12

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

- C-p01 海洋性発光細菌Allivibrio fischeriniによる毒性検査

…○長浜千夏1、桑原 眸1、二宮純子1、森田 洋2

(1北九大院・国際環境工、2北九大・国際環境工)

- C-p02 「泥の電池」の発電量に及ぼすアノード炭素材料の影響

…○開 礼菜、竹永由季、中川真通、冨永昌人(熊大院・自然科学)

- C-p03 下水汚泥を用いた「泥の電池」

…○竹永由季、開 礼菜、中川真通、冨永昌人(熊大院・自然科学)

- C-p04 anammox汚泥を利用した人工ヒドラジン排水の処理

…○廣岡琢也1、宮副雅士1、○西山孝1、古川憲治2、藤井隆夫1(1崇城大・応生命、2熊大院・自然科学)

- C-p05 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸分解酵素の構成成分CadCの解析

…○木嶋久美子1、江上結菜2、川上満泰2、天田 啓2(1福工大院工、2福工大工)

- C-p06 低温発現系によるエチレン生成酵素の精製

…○赤池利仁、中山泰宗、長濱一弘、松岡正佳(崇城大・生物生命・応微工)

- C-p07 Thermus thermophilusのコハク酸要求性変異株の解析

…○下藤佑香、中山泰宗、長濱一弘、松岡正佳(崇城大・生物生命・応微工)

- C-p08 キクイムシ腸内細菌Ewingella sp.の窒素固定系の解析

…○田中美和、中山泰宗、長濱一弘、松岡正佳(崇城大・生物生命・応微工)

- C-p09 共重合ポリエステルを合成するRalstonia eutrophaの分子育種

…○倉富優季1、脇田 和2、外村彩夏3、田中賢二4、福居俊昭5、柘植丈治6、松崎弘美1,2(1熊本県大・環境共生、2熊本県大院・環境共生、3理研、4近大・産理工、5東工大院・生命理工、6東工大院・総理工)

- C-p10 組換え大腸菌による新規モノマー組成からなる共重合ポリエステルの生合成

…○中上美歩1、後藤早希2、西村綾乃1、外村彩夏3、田口精一4、松本謙一郎4、田中賢二5、松崎弘美1,2(1熊本県大・環境共生、2熊本県大院・環境共生、3理研、4北大院・工、5近大・産理工)

- C-p11 フィリピンの子どもの腸内細菌叢:食との関連性

…○山本麻寿紗1、本田倫子1、田中 優1、百田理恵2、Ladie Palermo3、Julie Tan3、Yuan Kun Lee4、園元謙二2、中山二郎2(1九大院・生資環、2九大・農、3ビサヤ州立大、4シンガポール国立大)

►このページのTopへ

|第22回九州支部宮崎大会開催案内|九州支部Topページ|

支部活動

Published by 支部:九州 on 15 10月 2015

|第22回九州支部宮崎大会開催案内|九州支部Topページ|

D会場(109教室) 午前の部: 修士の部 10:00~11:15

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)

- D-a01 「泥の電池」の発電量に及ぼすセル構造の影響

…○中川真通、開 礼菜、竹永由季、冨永昌人(熊大院・自然科学)

- D-a02 ECM模倣基材を用いた薄層ゲル培養系構築による神経毒性試験

…○永井貴之1、原田祐希1、池上康寛2、白木川奈菜1、井嶋博之1

(1九大院・化工、2九大・工)

- D-a03 好熱性ファージ由来Holinのミトコンドリア局在によるガン細胞のアポトーシス誘導

…○黒木未知瑠1、千羽 啓太1、原田額郎2、 片倉喜範1、土居克実1

(1九大院・生資環、2九大院・シス生科)

- D-a04 担子菌由来のエンド-β-N-アセチルグルコサミニダーゼ変異体を用いた均一糖鎖含有糖タンパク質の酵素合成

…〇江島康成、竹川 薫(九大院・生資環)

- D-a05 外部環境が糖分泌型藻類の分泌挙動に与える影響の解析

…〇八久保真子1、高橋利幸2(1都城高専専攻科・物質工、2都城高専・物質工)

D会場(109教室)午後の部: 修士の部 15:00~15:45

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)

- D-p01 Enterococcus mundtii QU 25株のポストゲノム研究:RNA−seq解析を用いた混合糖条件下での転写解析

…○藤原治子1、鍋田啓介2、門多真理子4,2、吉川博文2,3、園元謙二5

(1九大院・農、2東農大・バイオ、3東農大・ゲノムセンター、4武蔵野大・環境、5九大バイオアーク)

- D-p02 Synechococcus elongatus PCC 7942による1,3-propanediol生産性向上のための代謝フラックスバランス解析

…○松尾真吾1、広川安孝1、吉川勝徳2、松田史生2、戸谷吉博2、清水 浩2、花井泰三1

(1九大院・農、2阪大院・情報)

- D-p03 リン酸塩及びカリウム塩によるAspergillus kawachii の酵素生産性

…○井 菜々子1、三貝咲紀1、二宮純子1、森田 洋2

(1北九大院・国際環境工、2北九大・国際環境工)

D会場(109教室)午後の部: 博士の部 15:45~16:00

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)

- D-p04 地熱環境から単離したThermus属繊維状ファージの特性解析

…○永吉佑子1、相川浩輝1、熊谷健太1、藤野泰寛2、土居克実3

(1九大院・生資環、2九大・基幹、 3九大・農)

►このページのTopへ

|第22回九州支部宮崎大会開催案内|九州支部Topページ|

支部活動

Published by 学会事務局 on 13 10月 2015

⇒印刷用パンフレット (605KB)

(605KB)

| 日時 | 2016年1月22日(金)13:00~ |

|---|

| 場所 | 徳島大学 常三島キャンパス内 工業会館 2階 メモリアルホール

(〒770-8506 徳島市南常三島町2-1 ) |

|---|

| プログラム | - 13:00 開会の辞

- 13:05 「脂質ラフトにおける抗酸化物質の分布と機能」

…寺尾 純二(徳島大学大学院医歯薬学研究部)

- 13:35 「表皮肥厚性疾患を調節する新しい脂質メカニズムの発見」

…山本 圭(徳島大学生物資源産業学部)

(14:05 休憩) - 14:15 「免疫制御における腸内環境の影響と免疫創薬、機能性食品、

ワクチンへの展開」

…國澤 純(国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所)

- 14:45 「微生物機能を活用した機能性脂質生産とその生理機能について」

…岸野 重信(京都大学大学院農学研究科)

(15:15 休憩) 【一般講演】(演題申込み受付は終了しました)「長鎖モノエン脂肪酸を含む魚油による抗動脈硬化作用」

…○板東正浩1、竹尾仁良2、福田大受3、宮原裕子2、Zhi-Hong Yang2、西本幸子1、植田知瑶1、齋藤沙緒理1、川上真智子1、佐野周平1、佐田政隆3、阪上浩1

(1徳大院・医歯薬・代謝栄養、2日水・中央研、3徳大院・医歯薬・循環器内科)

「HDL機能測定の現状と課題」

…小倉正恒(国立循環器病研究センター研究所)

「酵素によるホスファチジル-β-1-グルコースの合成」

…◯井上ありさ、安立昌篤、ダムニャノビッチ ヤスミナ、中野秀雄、岩崎雄吾

(名大院・生命農学)

「高濃度塩の添加によるホスファチジルイノシトール酵素合成の効率化」

…◯村木美智子、ダムニャノビッチ ヤスミナ、中野秀雄、岩崎雄吾

(名大院・生命農学)

「新規アミンオキシダーゼとホスホリパーゼDを用いたエタノールアミン型リン脂質の定量」

…長南圭介1、酒瀬川信一2、前場良太3、松本英之2、○杉森大助1

(1福島大院・理工、2旭化成ファーマ、3帝京大学・医)

「麹菌Aspergillus oryzaeの代謝改変による遊離脂肪酸の生産性向上」

…玉野孝一(産総研生物プロセス)

「グリセロールを利用した微生物油脂生産」

…○亀川優一、栗田千波、阪本鷹行、櫻谷英治(徳大・工・生物工)

「油脂生産性糸状菌Mortierella alpinaによるオメガ3脂肪酸の生産」

…○安藤晃規1,2、奥田知生2、櫻谷英治3、小川順1,2

(1京大・生理化学、2京大院・農・応用生命、3徳島大・ソシオ)

「油脂生産性糸状菌Mortierella alpinaの代謝改変による希少脂肪酸生産」

…○菊川寛史1、櫻谷英治2、安藤晃規1,3、小川順1,3

(1京大院農・応用生命、2徳島大院・ソシオ、3京大・生理化学)

- 17:30 閉会の辞

- 18:00 懇話会 (会場:常三島キャンパス内 第1食堂 2階)

|

|---|

| 参加費 | 参加費2,000円(非課税)、懇話会費4,000円(税込)ただし、いずれも学生無料 |

|---|

| 定員 | 100名(先着順) |

|---|

| 申込み方法 | E-mailにて、住所、氏名、所属、メールアドレス等を明記の上、下記宛に。懇話会参加の有無も必ずご記載ください。 |

|---|

| 申込先 | 〒536-8553 大阪市城東区森ノ宮1-6-50

地方独立行政法人大阪市立工業研究所 生物・生活材料研究部 永尾寿浩

TEL: 06-6963-8073 FAX: 06-6963-8079 E-mail: nagao@omtri.or.jp |

|---|

| 備考 | お申込みいただいたお名前等の個人情報は、参加確認および今後の学際的脂質創生研究部会講演会のご案内以外の目的には使用いたしません。 |

|---|

⇒学際的脂質創生研究部会のページ

学会行事

Published by 支部:東日本 on 13 10月 2015

東京都立戸山高等学校

日本生物工学会東日本支部 共催

~高校生セミナー~「生物工学と生命工学研究が支える食品産業」

| 日時

|

2015年12月19日(土) 13:30~

|

|---|

| 場所

|

東京都立戸山高等学校

(東京都新宿区戸山3丁目19−1)

|

|---|

| 対象

|

高校生およびその父兄

|

|---|

| 内容

|

プログラム

| 13:30

|

開会のことば

|

|

|

(都立戸山高等学校 校長) 大野 弘

|

| 13:35~15:30

|

第一部

|

|

|

<企業の研究者による講演>

|

|

|

うま味調味料「味の素」の製造方法:微生物の産業利用

|

|

|

(味の素 バイオ・ファイン研究所) 外内 尚人 先生

|

|

|

キッコーマンのバイオテクノロジー ~発酵から発光へ~

|

|

|

(キッコーマン 研究開発本部) 梶山 直樹 先生

|

| 15:30~16:30

|

第二部

|

|

|

<高校生、大学生によるポスター発表>

|

| 16:45

|

閉会のことば

|

|

|

(日本生物工学会東日本支部長 東京大学教授) 石井 正治

|

|

|---|

参加申込

・

問合せ先

|

日本生物工学会 東日本支部

支部長: 石井 正治(東京大学)

E-mail: amishii@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

|

|---|

►東日本支部Topへ

支部活動

Published by 支部:中部 on 05 10月 2015

日本生物工学会中部支部のメールマガジンBBChubuの第8号(2015年10月号)を掲載しました。

⇒ 日本生物工学会中部支部 メールマガジン『BBChubu』(第8号)(2.70MB)

日本生物工学会中部支部 メールマガジン『BBChubu』(第8号)(2.70MB)

BBChubuは、中部支部の会員相互の交流のためのマガジンで、研究紹介、留学体験、大学ブランド商品紹介、中部地区の企業紹介、コーヒーブレイクという会員交流広場(懸賞問題付き!)もあります。

他支部の会員の方々にもお知らせいたしますので、ご覧いただき、ご意見をお送りください。懸賞問題へのご投稿もお待ち申し上げます。

中部支部 BBChubu編集担当

►中部支部Topへ

支部活動,新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2015

2015年7月11日・12日に、愛知県北名古屋市(タナベ名古屋研修センター)で開催された2015年度生物工学若手研究者の集い 夏のセミナーの活動報告を公開しました。⇒開催報告はこちら

新着情報

Published by 若手会 on 25 9月 2015

研究部会(若手会)

Published by 学会事務局 on 25 9月 2015

生物工学会誌 第93巻 第9号

高木 博史

筆者が支部長を務めている関西支部では、昨年度から産学官の若手人材の国際化を目的とした活動を始めている。たとえば、今年度は支部に所属する産学官機関から選抜した若手研究者に、タイバイオテクノロジー学会主催の国際シンポジウムにおいて、口頭発表の機会を与えるとともに、現地の企業と研究機関を訪問し、見学・討論を行うことで、タイを中心とする東南アジアにおけるバイオテクノロジーの現状を学ぶ機会を提供する。

こうした取組みは、本学会の重点化課題(国際交流・国際展開の推進)に支部として貢献できることの一つとして、今後も積極的に実施していきたい。また、学会としては「アジアの生物工学を先導する学会」を目標に、リーダーシップを発揮しながら、アジア諸国における関連学会との連携強化や若い研究者・技術者の顕彰などを行っている。一方で、おもに国内の大学で修学し、その数が増えている留学生についても、大学だけでなく、学会として彼らの育成・支援を組織的に行う時期が来ているかもしれない。

そこで、学術・経済の両面で発展が著しい東南アジアからの留学生について、所属大学で学生のキャリア支援を担当している立場も含め、最近感じていることを纏めてみた。

- 優れた留学生を育成する国(大学)に、高い意欲や能力を有する留学生が集まる

現在、留学生の受入れは2008年に政府が発表した「留学生30万人計画」に基づき、急速に進んでいる。そのリクルート活動は以前の欧米や中国・韓国から東南アジア地域にシフトし、優秀な留学生確保のための競争が激化している。筆者もある国の首都のホテルで同じ目的で滞在している別の大学の知人と偶然会い、なぜか気分が凹んだ。大型の競争的資金として、大学の国際化を推進する国費留学生優先配置プログラム、スーパーグローバル大学等事業などで、数値目標の達成に苦労されている教職員も多いと思う。

- 最先端のコースワークと研究指導、およびキャリア支援が重要である

筆者の所属大学では、活発な教育研究交流を展開している東南アジア4か国の連携大学から毎年10名程度の学生を選抜し、博士前期または後期課程に受け入れている。そして、英語による最先端バイオ分野のコースワークと研究指導を行い、博士号を授与している。在学中の経済的支援は十分に保証しているが、彼らの高い目的意識(学位取得)と教員へのリスペクトは多くの日本人学生も見習ってほしい。加えて重要なことは、個々の留学生のニーズに対応したキャリアパス教育と支援を通して、アカデミアや企業において東南アジアと日本との良好な関係の構築に貢献できるリーダー人材の育成である。今後は、アカデミア以外の出口支援も重要であろう。

- 留学生を研究室に受入れることで、日本人学生の国際化教育を実践できる

留学生は日本人の学生へもさまざまな影響や刺激を与えている。筆者の研究室では、ミーティングやセミナーに日本人学生と留学生が一緒に参加し、ほとんどの場合英語で行っている。日本人学生にとって、欧米のnative speakerではなく、東南アジアの留学生と英語で会話することにそれほど抵抗はない。また、英語での実験指導や研究討論を行う能力が養われるだけでなく、相手国の文化や歴史を学ぶこともできる。こうした研究室活動や教育カリキュラムを通して、国境や国籍を意識せず、人類共通の価値観を認識する「グローバル人材」に必要な能力を身につけることができる。

大学としては、留学生に最先端の教育を提供し、学位を取得させた上で、日本での就職(アカデミア、企業を問わず)を支援することが優秀な留学生の獲得に直結するであろう。そのためには、大学・企業・国が密に連携し、国には留学生が国内で就職できる制度を充実していただき、企業には大学が育成した人材の就職機会を増やしていただければ有り難い。現在、本学会に所属している留学生は概数で100名弱である。関西支部も具体的な活動を通して学会組織と協力し、国際交流・国際展開の活性化に貢献したい。

著者紹介 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科(教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2015

平素より生物工学会英文誌Journal of Bioscience and Bioengineering(JBB)をご利用、ご支援いただき、誠にあり がとうございます。

高木編集委員長はじめ前年度の編集委員、編集事務局、それになによりも論文を投稿いただいた会員の皆様のお力でJBBのインパクトファクター(IF)が上昇し、IF = 2目前の1.884となっております(5年間―IFは2.032)。このJBB の質を維持、さらには益々向上させるためにも経済的なバックアップはなくてはならないものであります。一方、 JBBは会員の学会活動を通じた生物工学の研究成果の発表の場でもありますから、JBBのさらなる発展のためには学会活動そのものの活発化が必須であります。しかし、消費税の値上げや科研費の中止など経済的圧迫があり、現状では学会活動の活発化とJBBの発展を両立させることは極めて困難になってきております。そこで、自助努力でJBBの 向上を図るために、Vol. 121, No. 1(2016年1月号)掲載分よりJBB掲載料の値上げ(4,500円(税抜)/ページから5,500円(税抜)/ペー ジへの改定)の決断に至りました。

会員の皆様に負担を求める誠に苦渋の決断ではありますが、より一層のJBBの発展に尽力する所存ですので、どうぞ理解いただきたく存じます。

日本生物工学会 英文誌編集委員長

加藤 純一

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 9月 2015

- 巻頭言“随縁随意”

- 特集 合成生物工学の未来展望

- ノート

- 続・生物工学基礎講座―バイオよもやま話―

- バイオミディア

- Branch Spirit

- プロジェクト・バイオ

- バイオ系のキャリアデザイン

- バイオ系のキャリアデザイン(私のバイオ履歴書編)

- Germinaton

- Fuji Sankei Business i…( 570 )

今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 572 )

今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 572 )

- バイオインフォメーション…( 573 )

- 支部だより…( 574 )

⇒生物工学会誌Topへ

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 18 9月 2015

盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。⇒活動報告

第7回生物工学産学技術研究会をカルピス株式会社本社にて開催いたします。今回は、国際的評価の高まる日本のワイン、日本の競争力の源泉である食品加工技術、そしてニーズの高まる機能性食品における産業界ならではの「ものづくり」に対するチャレンジや商業化技術の最前線について、広範にわたる生物工学産学技術研究会を企画いたしました。

多数の方々のご参加をお待ち申し上げます。

| 日時 | 2015年12月9日(水)14:00~19:00 |

|---|

| 場所 | カルピス株式会社 本社 大会議室(東京都渋谷区恵比寿南2-4-1)

(http://www.calpis.co.jp/corporate/group/map_headoffice.html) |

|---|

| 参加費 | 講演会:無料

懇親会:一般3,000円(税込)、学生1,000円(税込) 当日会場にてお支払ください。 |

|---|

| 定員 | 120名(定員になり次第締め切ります) |

|---|

| 申込み方法 | 参加を希望される方はこちらの申込フォームからお申し込み下さい。 |

|---|

| 申込み締切 | 2015年11月27日(金) ⇒延長しました 12月3日(木)まで |

|---|

| 問合せ先 | 日本生物工学会事務局 TEL. 06-6876-2731 E-mail: info@sbj.or.jp |

|---|

講演会プログラム

- 13:20 受付開始

- 14:00 開会あいさつ……………川面 克行(日本生物工学会副会長)

- 14:10~15:00

「ワイン造りのグローバルスタンダードと未来の日本ワインへの戦略」

……安蔵 光弘(メルシャン(株)SCM本部 シャトーメルシャン 製造部長 チーフ・ワインメーカー)

近年日本ワインが注目されており、国内にワイナリーが多数誕生している。日本ワインならではの味わいや和食との相性など、特色のあるワインが造られている。日本ワインの産業は、海外に比べると規模が小さく、栽培醸造の機械もほぼ輸入のため、その分コストがかかる。長い間、ワイン造りを産業として維持してきた海外の産地に学ぶべきことは多い。輸入ワインに対する競争力を意識し、業界全体でコストの適正化に取り組む必要がある。近年の日本ワインの技術的トピックと、日本ワインのとるべき戦略を紹介する。

- 15:00~15:50

「食品の凍結・保管装置と食肉加工ロボットの実用化技術」

……町田 明登((株)前川製作所 取締役 技術研究所 所長)

前川製作所は、1924年製氷業(町の氷屋)からスタートし、現在では産業用冷凍分野としては国内外でトップメーカーに成長した。そこにはお客様との「共創」を通して潜在ニーズを掘り起こし、オンリーワン製品を提供してきた結果であると認識している。本講演では、伝統的な「日本モノづくり文化」の進化系として、弊社製品の中でも特徴的な製品である食品の凍結・保管装置、食肉加工ロボットの開発について紹介する。

- 16:00~16:50

「カルピスの開発とその後の技術展開」

……山本 直之(カルピス(株) 理事 研究戦略部 部長)

「カルピス」は、創業者三島海雲が青年期にモンゴルでのさまざまな発酵食品を体験したことがきっかけとなって、生まれた日本発の乳酸菌飲料である。乳酸菌発酵乳にショ糖を添加して酵母発酵することで、あの独特な風味が付与される。近年、その独特の風味に関連した生理機能や発酵工程で生産された代謝産物によるさまざまな保健効果が確認されつつある。「カルピス」の開発以来、現在に至る関連した技術の開発について紹介したい。

- 17:20~19:00 懇親会(於:カルピス本社 食堂)

►産学連携活動Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 16 9月 2015

第67回日本生物工学会大会(2015年10月26~28日、城山観光ホテルにて開催)では、以下3件の本部企画シンポジウムを開催しました。

食品のおいしさを極める生物工学

- オーガナイザー:今井 泰彦 (キッコーマン)、貝沼 章子(東農大)、松井 和彦(味の素)

髙下 秀春(三和酒類)、坂口 正明(サントリースピリッツ)

北川 泰(アサヒフードアンドヘルスケア)、池 道彦(阪大)

食品の「おいしさ」は食品が持つ大きな機能の一つであると考えられる。そして最近では、様々な手法により、身体の生理的変化、希求メカニズムの研究や、実際 の食品への展開を図る試みがなされている。この「おいしさ」の研究成果は製品(食品)に適用してはじめて価値を生み出せる、まさに産学官連携が必要な分野 である。そこで、食品の「おいしさ」に関わる研究について、最近の取組みを紹介してこの分野の研究と産学官連携の一層の活性化を図ることを目的とする。⇒プログラム

魅力ある商品を支える醸造技術

- オーガナイザー:髙下 秀春(三和酒類)坂口 正明(サントリースピリッツ)

貝沼 章子(東農大)、今井 泰彦 (キッコーマン)

発酵食品は、お客様の生活に潤いを与え、楽しく豊かな生活を実現するための一役を担っている。お客様に支持されている発酵食品(商品)には魅力があり、その 魅力を支えているのが醸造技術である。本シンポジウムでは、ものづくりの醍醐味も合わせて産業界のシンポジストからヒット商品に秘められた技術開発につい て講演していただく。産業界のニーズ把握の考え方については他業界にも参考になる。⇒プログラム

培養・計測技術はここまで来た!

- オーガナイザー:安原 貴臣 (アサヒグループホールディングス)

坂口 正明(サントリースピリッツ)、佐久間 英雄(丸菱バイオエンジ)

富田 悟司(エイブル)、松井 和彦(味の素)

北川 泰(アサヒフードアンドヘルスケア)

生物工学的手法によるモノづくりは培養計測・制御技術を中心とした手法を駆使し、商業的国際競争力を得て初めて社会に還元される。本シンポジウムでは、原点 に回帰し、培養・計測の新技術を学術界および産業界の第一線のシンポジストからご講演いただく。新技術と実用への課題および展開に関するディスカッション は、発酵産業の商業的発展に向け、産学連携を介した公益に繋がることが期待される。⇒プログラム

⇒過去大会 本部企画シンポジウム一覧はこちら

►産学連携活動Topへ

産学連携活動

Published by 学会事務局 on 16 9月 2015

第66回日本生物工学会大会(2014年9月9~11日、札幌コンベンションセンターにて開催)では、以下3件の本部企画シンポジウムを開催しました。

-温故知新‐醸造物の機能性研究

- オーガナイザー:髙下 秀春(三和酒類)、坂口 正明(サントリー酒類)、貝沼 章子(東農大)

今井 泰彦(キッコーマン)

生活習慣病の増加に伴い、その予防のため、三次機能を有する食品の摂取が重要となっている。本来、食品には自然治癒力を高め、健康の維持・増進を行なう様々な機能性が認められており、最近の研究では、食品が有する生体防御、体調リズム調節、疾病予防及び回復といった三次機能に光が当たっている。本シンポジウムでは、日本の伝統的な発酵産業で培われてきた醸造物が有する機能性に関して、最新の研究に基づく情報を紹介したい。⇒プログラム

トータルバイオプロセスの効率化、サスティナビリティ

- オーガナイザー:北川 泰(アサヒフードアンドヘルスケア)、松井 和彦(味の素)

佐久間 英雄(丸菱バイオエンジ)、富田 悟志(エイブル)、石川 陽一(バイオット)

バイオインダストリーにおけるプロセス全体の効率化やサスティナビリティに関しては、従来から研究開発が進められている分野ですが、今後も更なる研究開発と 技術革新が必要とされ期待される重要な領域です。そこで今回は、プロセス全体についての効率化、サスティナビリティについて、現状技術の俯瞰と今後の方向 性について広く意見交換する場を持つことにより、参加して下さる皆様の一助にさせて頂く企画といたしました。⇒プログラム

食品のおいしさを極める生物工学

- オーガナイザー:今井 泰彦(キッコーマン)、髙下 秀春(三和酒類)、坂口 正明(サントリー酒類)

北川 泰(アサヒフードアンドヘルスケア)、松井 和彦(味の素)

貝沼 章子(東農大)、池 道彦(阪大)

食品の「おいしさ」は食品が持つ大きな機能の一つであると考えられる。そして最近では、様々な手法により、身体の生理的変化、希求メカニズムの研究や、実際 の食品への展開を図る試みがなされている。この「おいしさ」の研究成果は製品(食品)に適用してはじめて価値を生み出せる、まさに産学官連携が必要な分野 である。そこで、食品の「おいしさ」に関わる研究について、最近の取組みを紹介してこの分野の研究と産学官連携の一層の活性化を図ることを目的とする。⇒プログラム

⇒過去大会本部企画シンポジウム一覧はこちら

►産学連携活動Topへ

産学連携活動

Published by 支部:関西 on 16 9月 2015

⇒開催報告はこちら

関西地域企業と公設試験研究機関の研究・開発業務内容をご講演頂き、地域のみならず国内外の産業を支えるコア技術や独自の魅力を産学官の若手研究者、学生の方々に広く知って頂くことを目的としています。また、テーブルディスカッション、懇親会を通して学会などでは難しいこれら企業・研究機関の方との交流を深めて頂ければと考えております。是非奮ってご参加ください!

- 日時: 2015年11月12日(木)13:00 ~ 19:00

(懇親会 17:00~19:00)

- 会場:【講演会】京都市産業技術研究所 大ホール(京都リサーチパーク 西地区)

【懇親会】レストランPATIO(京都リサーチパーク内 東地区1号館1階)

- 参加費(すべて税込):

【講演会】一般:1,000円、学生:無料

【懇親会】一般:2,000円、学生:1,000円

※参加費は、当日受付にてお支払ください。

- 申込方法: こちらの申込みフォームからお申込み下さい。

- 定員: 50名

- 申込締切: 2015年10月16日(金)17:00(※ただし定員に達し次第締め切らせて頂きます)

- 問合せ先:

日本生物工学会関西支部若手企画委員 (大阪大学)原田 和生

TEL. 06-6879-8235 E-mail: harada6@phs.osaka-u.ac.jp

プログラム

- 13:00~13:10 「開会の辞」

……岡崎 悟志(大関株式会社 /関西支部若手企画委員会 世話人代表)

- 13:10~13:20 「京都市産業技術研究所の紹介」

……廣岡 青央((地独) 京都市産業技術研究所 バイオ系チーム)

- 13:20~13:50 「小川珈琲と珈琲業界のこれまでとこれから」

……沖永 憲生(小川珈琲株式会社)

小川珈琲の歴史と現在活動している事を解説する。合わせて大きく変化するコーヒー市場を時代の流れの中でとらえ、現在喫茶店が抱えている問題点や課題を明らかにすることによりコーヒーと喫茶店の未来を考察したい。

- 13:50~14:20 「京都の酒造会社としてのアプローチ」

…齊藤 透(齊藤酒造株式会社)

京都府だけの酒造好適米「祝」を中心に酒造りをする齊藤酒造の酒造りへの思いと清酒の楽しみの世界のご紹介を通じて業界の現状をお話します。

- 14:20~14:30 休憩

- 14:30~14:40 「奈良県産業振興総合センターの紹介」

…大橋 正孝(奈良県産業振興総合センター 生活・産業技術研究部)

- 14:40~15:10 「トウモロコシを原料とした機能性糖質L-アラビノースの開発」

…柴崎 賀彰(三和澱粉工業株式会社)

弊社は澱粉関連製品の研究開発、製造、販売を一貫して行う研究開発型の企業である。本会では、澱粉製造時の副産物であるトウモロコシの皮を原料として生産している機能性糖質の話題を中心に、業務内容などを交えて紹介する。

- 15:10~15:20 「大阪市立工業研究所の紹介」

…田中 重光((地独)大阪市立工業研究所 生物・生活材料研究部)

- 15:20~15:50 「130年目の挑戦」

…杉野 哲造(株式会社桃谷順天館 Next R&D研究所)

我々、桃谷順天館は今から130年前に・・・大切な人への想いからはじまりました。産学連携、西洋医学という現在の世にも通ずる研究から、今日でもニキビで悩むたくさんのお客様に愛される「美顔水」が開発されました。そのDNAは今日までつながれ、新たなイノベーションを起こすべく研究開発をすすめております。

- 15:50~16:00 休憩

- 16:00~16:45 テーブルディスカッション 講演者の方を囲んで交流を深めて頂きます!

- 17:00~19:00 懇親会

►関西支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 16 9月 2015

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2015年9月16日付で、第18回「植物工場」 が掲載されました。

が掲載されました。

⇒過去に掲載された記事一覧はこちら

.jpg)

Fuji Sankei Business i. 2015年9月16日掲載

新着情報

Published by 支部:西日本 on 11 9月 2015

日本生物工学会西日本支部では2015年度学生賞候補者の推薦募集をしております。下記の要領に従って優秀な学生の推薦をお願いいたします。

(1) 西日本支部地域内の大学の修士課程(博士前期課程)、博士課程(博士後期課程)および高等専門学校専攻科の学生で生物工学会会員

(2) 生物工学会年次大会および支部講演会において口頭・ポスター発表した者もしくは本学会の和文・英文誌に論文を公表した者

- 推薦者 西日本支部の正会員で対象研究室、講座、学科および研究科の代表者

- 推薦方法 推薦用紙

に必要事項を記入して下記提出先へ郵送してください。

に必要事項を記入して下記提出先へ郵送してください。

- 推薦申込締切日 2015年11月20日(金)

- 問合わせ先・応募書類提出先

〒770-8506 徳島市南常三島町2-1

徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部

日本生物工学会西日本支部事務局(庶務・櫻谷英治)

E-mail: sakuradani.eiji@tokushima-u.ac.jp

►西日本支部Topへ

支部活動,新着情報

Published by 支部:東日本 on 10 9月 2015

日本生物工学会東日本支部 第10回 学生発表討論会

(公社)日本生物工学会東日本支部 主催

| 日時

|

2015年11月13日(金)13時~11月14日(土)16時

|

|---|

| 場所

|

八王子セミナーハウス(東京都八王子市下柚木1987-1)

|

|---|

| 開催趣旨

|

「研究室から飛び出よう!」

自分の研究をネタに、企業の研究者とじっくり話してみませんか?

~日本生物工学会東日本支部 第10回学生発表討論会のご案内~

「自分の研究の進め方って、企業の人から見たらどうなんだろう?」

「企業での研究ってどんなもの?」

「学生のうちに身につけておかなければならない能力は?」

学生の皆さん、このような疑問を、社会人に直接ぶつけてみませんか? 就職や進学を考えている皆さんの研究内容の発表を通じて、バイオ関連の様々な分野で活躍する先輩方がアドバイスをしてくださいます。

研究発表といっても、学会のようなまとまったデータは必要ありません。もちろん、学会で発表した内容そのままを持ってきても構いませんし、まだ途中の段階でも、うまくいっていなくて滞っているようなものでも歓迎します。むしろ、そのようなうまくいっていない時にどう考えたらよいか、研究室の外に出ればヒントが見つかるかもしれません。

夕食後には、社会人との自由討論会も企画しています。企業の研究ってどういうもの? 社会人になって必要とされる能力は? のような、皆さんの将来に関する疑問など、研究室ではなかなか聞けないことを質問するチャンスです。

この「学生発表討論会」は、おかげさまで今回で10周年を迎えることとなりました。10周年記念ということで、基調講演には、第1回学生発表討論会にもご登壇いただいた神奈川工科大学の松本邦男先生をお招きして、若い学生さんにもわかりやすく「温故知新」の意味を語っていただく予定です。

学生の皆さんの参加をお待ちしております。

社会人、大学教員の皆様の参加も、もちろん歓迎いたします。近頃の学生に一言いいたいという方、奮ってご参加ください。

内容についての詳細は、以下のURLより、生物工学会誌2010年第88巻第1号のBranch Spirit欄に掲載しました記事をご覧ください。

https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/8801_branch_spirit.pdf

|

|---|

|

|

学生・一般合わせて 35名

(定員になり次第、締め切らせて頂きます。相互交流の観点から、学生はできるだけ指導教員と一緒に参加されるようお願いします。人数に限りがありますので、広く交流を図る目的から学生さんはなるべく1研究室あたり2名程度までの申し込みにご協力下さい。学生単独での参加も可能ですが、必ず指導教員の許可を得てからお申し込みください。また、特許に係る情報を含むプレゼンテーションには対応できませんので、ご了承ください。)

|

|---|

| 内容

|

プログラム予定

| 11月13日(金)

|

| 12:30

|

受付

|

| 13:00

|

開会の辞

|

| 13:05

|

基調講演「温故知新 – 国産ペニシリン開発の歴史とバイオテクノロジー -」

松本 邦男 (神奈川工科大学教育開発センター顧問)

|

| 14:05

|

社会人参加者紹介

|

| 14:15

|

研究発表会(1)

|

| 17:45

|

休憩

|

| 18:00

|

夕食

|

| 19:30

|

自由討論会

|

| 11月14日(土)

|

| 8:00

|

朝食

|

| 9:00

|

モーニングプレゼンテーション

日本生物工学会東日本支部長賞受賞者講演

「(タイトル未定)」

宮岡 理美 (早稲田大学大学院)

|

| 9:30

|

研究発表会(2)

|

| 12:00

|

昼食

|

| 13:10

|

研究発表会(3)

|

| 15:30

|

閉会の辞、アンケート記入、写真撮影

|

| 16:00

|

解散

|

本セミナーは、三つのプログラムから構成されます。

<研究発表会> 参加学生全員に、自分の研究内容について発表していただきます。発表時間は10分間(+質疑10分間)の予定ですが、参加者数により若干短くなる可能性がありますので あらかじめご承知おきください。一度学会で発表したものや、まだデータが出ていないもの、全然うまくいっていないものでも構いません。全体の発表時間は限られておりますので、先着順で受付させていただき、枠が埋まった時点で学生さんの申込みを締め切らせていただきます。研究発表では研究室外の人にも実験の背景や目的、進捗状況などをわかりやすく説明することを心掛けて、スライドを用意してください。(PCはこちらでも用意いたしますが、持参等については申込後に確認します。)

<自由討論会> 企業や研究所などで社会人として研究・開発に携わっている先輩方と、学生時代や現在の経験談、企業で必要とされる能力や研究の心得など様々なことについて、緊密かつ自由に語り合います。ふだんなかなか知ることのできない、企業人や大学教員の経験や知識に触れるチャンスです。

<基調講演、モーニングプレゼンテーション> 本セミナーでは、将来生物工学分野での活躍を目指す皆さんへのエールとして、生物工学分野で活躍されている大先輩に、ご自身の研究歴やご経験をお話しいただいています。また、モーニングプレゼンテーションでは、3月に行われた「第3回日本生物工学会東日本支部コロキウム」における東日本支部長賞受賞者による講演を行います。

|

|---|

| 参加申込

|

10月9日(金)までに、1) 氏名、2) 性別(部屋割りに必要)、3) 一般会員/大学教員/学生会員/学生非会員の別、4) 所属、5)連絡先住所、TEL、E-mail、6)その他連絡事項、を記入の上、件名を「第10回学生発表討論会申込」として、下記申込先にE-mailにてお申し込みください。プログラム作成のため、学生の方には、参加申込締切後に簡単な要旨(500字程度)を作成して頂きますのであらかじめご承知おきください(要旨〆切は11月2日を予定)。

|

|---|

| 参加費

|

参加費の支払は、当日受付時にお願いいたします。

学生会員3,000円(税込)、学生非会員4,000円(税込)

一般会員・・・大学教員10,000円(税込)、大学教員以外7,000円(税込)

(宿泊代・夕朝昼食代・要旨集込)

一般会員の皆様には、研究発表会において学生の発表に対する様々な視点からのご指摘や自由討論会での積極的なアドバイスをお願いします。定員に限りがありますので、下記申し込み先まで早めにお問い合わせください。

|

|---|

| 申込先

|

日本生物工学会東日本支部 第10回学生発表討論会

担当 大槻隆司(山梨大学大学院医学工学総合研究部)

E-mail: tohtsuki@yamanashi.ac.jp

|

|---|

►東日本支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 04 9月 2015

事前参加登録の受付を終了しました。多数のお申し込みありがとうございました。大会への参加を希望される方は、当日総合受付の窓口にお越しください。城山観光ホテル フロントロビー側入口(エメラルドホール)前にて10月26日(月)・27日(火)は8:00から、28日(水)は7:45から受付を開始します。

講演要旨集・参加章は、参加費の入金確認後、要旨集発行日(9月25日)以降に発送いたします。事前申し込みをされた方は、当日必ず参加章をご持参ください。

9月15日(火)17:00の時点で入金が確認できない場合は、事前予約が無効になり、参加章および、講演要旨集は送付されません。また、講演要旨集の電子版を大会前に利用することができない旨ご了承ください。当日、大会受付で当日料金をお支払いの上、当日参加者用ログインIDとパスワードを取得してダウンロードしてください。⇒要旨集電子版の閲覧方法はこちら

⇒第67回日本生物工学会大会ホームページ

新着情報

Published by 部会:代謝工学研究部会 on 26 8月 2015

日本生物工学会代謝工学研究部会では2015年度の活動の一環として、技術交流会を開催します。ご好評いただきました第1回、第2回につづき、第3回交流会では、研究部会関係企業や大学院生、アカデミア若手研究者を対象として、計算機をもちいた代謝シミュレーション技術の基礎を講習するとともに、実際に計算機を用いた実習を行います。初学者向けの内容から、実際の課題解決への利用法まで少人数のセミナー形式で行います。ふるってご参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。

詳しくは、大阪大学大学院情報科学研究科 代謝情報工学講座ホームページ(http://www-shimizu.ist.osaka-u.ac.jp/hp/me.html)をご覧下さい。

- 日時: 2015年11月7日(土)14:00~8日(日)14:30

- 場所: 大阪大学情報科学研究科 B棟 B618演習室 →アクセス

- プログラム

計算機をもちいた代謝シミュレーション技術の基礎を講習するとともに、実際に計算機を用いた実習を行います。初学者向けの内容から、実際の課題解決への利用法まで少人数のセミナー形式で行います。

11月7日(土)

14:00-15:00 講義:代謝シミュレーションの基礎(講師:清水 浩大阪大学教授)

15:00-16:00 演習:代謝シミュレーションの実行(講師:戸谷吉博)

16:30-18:00 講義+演習:代謝シミュレーションの実行(講師:松田史生)

11月8日(日)

9:00-10:30 講義+演習:代謝シミュレーションの実際(講師:戸谷吉博)

10:30-12:00 講義:代謝モデル作成とデータベース情報の活用法(講師:松田史生)

- 定員: 8人(多数の場合選考あり)

- 参加費: 5,000円(資料代) 懇親会費別

参加費は当日徴収します。

- 申込先、問合せ先: 2015年10月9日(金)までに1) 参加希望者名、2) 所属、3) メールアドレス、4) 電話番号を記入したメールを下記までご送付ください。

大阪大学大学院情報科学研究科 代謝情報工学講座

松田 史生 (fmatsuda@ist.osaka-u.ac.jp, TEL 06-6879-7432)

►代謝工学研究部会Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 25 8月 2015

生物工学会誌 第93巻 第8号

森原 和之

終戦後から1950年代にかけて日本の多くの製薬企業は抗生物質の発見に狂奔していた。しかし、抗菌作用によるスクリーニング方法には限界があり、成果は乏しかった。その間、画期的な業績をあげたのは三共研究所の遠藤章氏だった。彼はラットの肝臓抽出液を用いてコレステロール合成阻害剤を探索、1972年、青カビの生産するスタチンを発見した。スタチン製剤が動脈硬化や心臓病の特効薬として世界で広く使用されているのは周知のことである。同様に劇的だったのは米国NIHに在籍中の満屋裕明氏であろう。彼は免疫細胞を用いて多数の化合物を検索、エイズ治療薬AZTを発見する(1985)。AZTは逆転写酵素阻害剤であった。同種阻害剤のddIやddCもエイズ治療薬として認可される。

翻って、私自身の半世紀に及ぶ研究の大半は酵素関係であった。最初に与えられた研究テーマは緑膿菌プロテアーゼ(エルギノリシン)の結晶化だった。3年かかってやっと成功した。1955年、まだ日本が貧しい頃の話である。酵素の活性部位に関する研究はフィリップスによるX-線解析から始まる(1965)。リゾチーム-基質類似オリゴマー複合体の解析により、酵素と基質との結合部位(活性部位)の構造が分子のレベルで明らかとなる。それを酵素的手法でアプローチしたのはイスラエルのシェクターとバーガーであった(1967)。彼らはサブサイトマッピングという手法を考案、パパインの活性部位のサイズを測定した。私達はその手法を利用して多数のプロテアーゼについて検討し、数々の成果をあげた。たとえば、ズブチリシン(枯草菌プロテアーゼ)の活性部位指向性阻害剤を発見する(1970)。同阻害剤で失活したズブチリシンのX-線解析をクラウトら(米)が行い(1971)、我々のサブサイトマッピングの結果(1970)とよく一致することを認めた。

私達はサブサイトマッピングの研究をアスパルティックプロテアーゼにも拡げた。ペプシンや黴酵素を対象とし、有効なヘキサペプチド基質を発見した(1973)。1976年初頭、米オクラハマ大で開催されたアスパルティックプロテアーゼに関するワークショップに招待される。もっとも関心を集めたのは、梅沢らの発見したペプシン阻害剤ペプスタチンの阻害機構に関する同会主催者タン教授の発表であった。ペプスタチンを構成する新アミノ酸残基がペプシン触媒における遷移状態アナログと認定、それを同阻害剤の示す強力な親和性(抗原―抗体反応に匹敵する)の理由とした。タン教授と台湾大學で同級だったというメルク社のリン博士と親しくなる。彼はレニン阻害剤の研究をしていた。ユーゴスラビアのヴィトー・トルク博士とも親しくなり、彼との親交はその後も続く。

1987年の年末、トルクは突然私の研究所を訪ねた。これは内緒だがと断りながら、エイズプロテアーゼはアスパルティックプロテアーゼで、その阻害剤はエイズ治療薬になる可能性があるから、君は早急にその研究を始めるべきだと言って帰っていった。しかし諸般の事情でその研究に着手できなかった。エイズプロテアーゼ阻害剤に関する第一報は、1990年、サイエンス誌に発表される。同阻害剤は遷移状態アナログとサブサイトマッピングの知識をフルに活用して構築された化合物であった。同酵素の立体構造も同薬の創生に貢献した。メルク社ではレニン阻害剤の研究がその後押しをした。その後、同プロテアーゼ阻害剤を含む多剤併用療法が始まり、エイズ死亡者数は激減する。

今や、くすり探しの主流は、スクリーニングではなく、病気発症に関与する酵素の発見、結晶化、X-線解析、活性部位指向性阻害剤構築の時代に入っているようである。時代の変遷とともに進化する研究の有り様を赤裸々に描いた「ザ・科学者、企業体研究員奮闘記」(文芸社、七百円)を最近出版した。ご一読願えれば幸いである。

著者紹介 東亜大学大学院(元教授)

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 8月 2015

⇒生物工学会誌Topへ

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 21 8月 2015

2015年度学会賞の授賞式は、第67回日本生物工学会大会の初日(10月26日)に城山観光ホテルで開催されます。授賞式の後に、生物工学功労賞、生物工学賞、生物工学功績賞、生物工学技術賞の受賞講演が行われます。また、生物工学奨励賞(江田賞・斎藤賞・照井賞)および、生物工学アジア若手賞の受賞講演は、大会2日目(10月27日)に行われる予定です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

授賞式

【日時】2015年10月26日(月)9:00~9:40

【会場】城山観光ホテル(〒890-8586 鹿児島県鹿児島市新照院町41−1) 2階 A会場(ロイヤルガーデン)

⇒2015年度受賞者紹介

受賞講演

- 生物工学功労賞、生物工学賞、生物工学功績賞、生物工学技術賞

日時:10月26日(月)9:50~11:25

会場:城山観光ホテル 2階A会場(ロイヤルガーデン)

- 生物工学奨励賞(江田賞)

日時:10月27日(火)9:00~9:20

会場:城山観光ホテル 5階E会場(ルビーホール飛天)

- 生物工学奨励賞(斎藤賞,照井賞)、生物工学アジア若手賞

日時:10月27日(火)15:30~15:50

会場: 斎藤賞:3階C会場(サファイアホール飛鳥),照井賞:4階D会場(パールホール天平)

生物工学アジア若手賞:2階B会場(アメジストホール鳳凰)

♦ 関連記事:【学会賞】2015年度学会賞受賞者決定のお知らせ

新着情報

Published by 支部:中部 on 19 8月 2015

| 日時

|

2015年10月30日(金)~31日(土)

※10月30日(金)13時 ~ 31日(土)12時30分までを予定

|

|---|

| 会場

|

- シンポジウム会場:「山中節と温泉の館 山中座」

(〒922-0123 石川県加賀市山中温泉薬師町ム−1 Tel: 0761-78-5523)

- ポスター会場:「微笑みのお宿すゞや今日楼(こんにちろう)」

(〒922-0127 石川県加賀市山中温泉下谷町二340 Tel: 0761-78-4848)

|

|---|

| URL

|

http://host-microbe.ishikawa-pu.ac.jp/hokuriku-baio/index.html

|

|---|

参加申込み

ポスター演題

(仮登録)締切

|

2015年10月7日(水)

定員95名まで

|

|---|

| 参加費

|

学生 8,000円

ポスドク・ポスマス 10,000円

社会人(ポスドク・ポスマス以外) 15,000円

※講演会参加費、宿泊費、懇親会費込

|

|---|

| 実行委員長

|

三沢 典彦 (石川県立大学生物資源工学研究所)

|

|---|

| 問合せ先

|

事務局(世話人)

〒921-8836 石川県野々市市末松三丁目570番

石川県立大学腸内細菌共生機構学寄付講座

栗原 新

TEL:076-227-7522

E-mail: kuri711@ishikawa-pu.ac.jp

|

|---|

【主催】石川県立大学生物資源工学研究所、富山県立大学生物工学研究センター、福井県立大学生物資源学部

【共催】 日本生物工学会中部支部ほか

支部活動

Published by 学会事務局 on 19 8月 2015

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2015年8月19日付で、第17回『「糖類ゼロ」の秘密』 が掲載されました。

が掲載されました。

⇒過去に掲載された記事一覧はこちら

.jpg)

Fuji Sankei Business i. 2015年8月19日掲載

新着情報

Published by 学会事務局 on 31 7月 2015

第67回日本生物工学会大会実行委員会では、2015年7月31日(金)に一般講演(ポスター発表)およびシンポジウムの講演者宛に、演題番号の通知メールをお送りしました。⇒詳しくはこちら

通知メールが届いていない方は学会事務局(info@sbj.or.jp )までお問い合わせ下さい。

新着情報

Published by 学会事務局 on 29 7月 2015

第67回日本生物工学会大会実行委員会では、2015年7月31日(金)にご登録いただいた発表者のアドレス宛に演題番号、発表日時、会場についての案内メールを配信する予定です。演題番号より、発表日、発表時間および会場がわかります。⇒各種演題番号の読み方はこちら

メールがお手元に届かない場合は、学会事務局までお問い合わせ下さい。なお、参加費の入金確認がとれていない方にはこの通知メールは配信されません。予めご了承ください。

メールを受け取られたらご自分の発表日をご確認のうえ各自でホテル等を手配してください。

今大会では、大会ホームページにて鹿児島市内のホテルの宿泊予約を受け付けております。参加者の皆様には、特別価格を設定しておりますので是非ご利用ください。⇒参加者専用宿泊予約サイトはこちら

【今後の予定】

- プログラムPDF公開: 2015年8月末

- 事前参加申込締切: 2015年9月4日(金)17:00

- 講演要旨集発行予定日: 2015年9月25日(金)

新着情報

Published by 学会事務局 on 29 7月 2015

第1回研究討論シンポジウム実施報告

セルプロセッシング計測評価研究部会主催の第一回研究討論シンポジウムが2015年7月10日(18:00~23:00)に名古屋市内の旅館名龍にて開催されました。初めての試みであったにもかかわらず、アカデミック志望の学生さん数名を含む18名の若手研究者が全国から集いました。

参加者全員の研究発表によって相互理解を深めた後、研究・教育や進路などにおいて日頃から疑問に思っていることについて、学生と教員の垣根のないフランクな議論が活発に行われました。また、本学会非会員の研究者のご参加もあり、共同研究につながるようなお話しが実に気軽にできて有意義でしたとの感想をいただきました。本シンポジウムのフランクな特性は、新規会員の裾野を広げていくための一助ともなり得ると実感いたしました。そして、活発な議論は閉会後も日付が変わるまで続けられ、本会の目的である共同研究のお話も方々で行われた様子でありました。今後の発展が大いに期待さる討論会となりました。

最後になりましたが翌日の若手会・夏のセミナー2015に参加予定のところ、多くの方にご参加いただきありがとうございました。本シンポジウムに参加された皆様の今後の益々のご発展を祈念しております。

オーガナイザー 国立循環器病研究センター 岩井 良輔

京都大学 堀江 正信

►セルプロッセシング計測評価研究部会のページへ

新着情報

Published by 支部:九州 on 27 7月 2015

生き物の力を人の暮らしに生かす技術を「バイオテクノロジー(生物工学)」と言います。「生き物」には,おなじみの動物や植物も含まれますが、目に見えない微生物も働いており、これらを対象に様々な研究が繰り広げられています。これらの技術が恩恵を与える「標的」が人であることを考えると、研究対象には人も含まれます。この市民フォーラムでは、これらの研究の実例を講演と実体験コーナーで生き生きと感じ取ってもらおうと準備しました。

⇒ポスターはこちら

- 日時: 2015年10月31日(土)10:30~16:30

- 場所:九州工業大学 飯塚キャンパス

(〒820-8502 福岡県飯塚市川津 680-4)

- プログラム:

講演の部(10:30~13:50)

10:30~

植物の「目」の基礎研究から偶然発見した、

植物の生産性を高めるバイオテクノロジー

……松下 智直(九州大学 大学院農学研究院 准教授)

11:10~

遺伝子ネットワークを網羅的に解明・活用するシステム微生物学

……森 浩禎(奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 教授)

13:20~

健康な肌と血管を生み出すエラスチンの不思議

~伸び縮みするタンパク質の無限の可能性~

……前田 衣織(九州工業大学 大学院情報工学研究院 准教授)

実体験コーナーの部(14:00~16:30)

花田耕介研究室………ナズナの葉っぱを染色して、遺伝子発現を直接観察しよう!

坂本順司研究室………君も「菌」鉱を掘り当てよう!酵素パワー最強の株を寒天培地で新発見

引間知広研究室………医療の発展に貢献するヒト培養細胞を実体験

山﨑敏正研究室………脳活動(脳波)のみから「心の叫び」を解読する実体験

前田衣織研究室………投げて実感!エラスチンとコラーゲンのぷるぷる体験

主催:日本生物工学会 九州支部

共催:九州工業大学 情報工学部

本フォーラムは、JSPS 科研費15HP0026 の助成を受けたものです。

坂本順司(九州工業大学 情報工学部 生命情報工学科 教授)

TEL: 0948-29-7823 E-mail: sakamoto@bio.kyutech.ac.jp

►九州支部Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 25 7月 2015

生物工学会誌 第93巻 第7号

松下 一信

微生物学の授業を担当される方は、はじめに微生物学の成り立ちの話をされることと思います。私自身、Leeuwenhoekに始まり、Pasteurの発酵学、Kochの細菌学、そしてBeijerinckとWinogradskyの土壌(環境)微生物学が生まれ、その後の発展を通して生化学・分子生物学が生まれ、現代の生命科学(微生物学)へと発展したと説明しています。これらの微生物学は、現在それぞれ産業微生物学(応用微生物学)、医学微生物学(病原微生物学)、農業微生物学(土壌微生物学・環境微生物学)へと展開しています。一方、欧米では、これら微生物学全体を統合した微生物学会が生まれ、ASM(1935年発足;前身Society of AmericanBacteriologists、1899年)、SGM(1945年;前身Society of Agricultural Bacteriologists、1931年)、FEMS(1974年;前身1968年)などとして活動しています。しかし、日本を見てみると、同様に古い歴史をもちながら、発酵微生物は生物工学会(1992年;前身1923年)や農芸化学会(1924年)、病原微生物は植物病理学会(1918年)や細菌学会(1927年)、環境微生物は土壌微生物学会(1998年;前身1954年)や微生物生態学会(1985年)などに細かく分かれ、それぞれの学会がほぼ独立して活動を進めており、全体を統括するような微生物学会は生まれていません。

私自身は、酢酸菌を中心に発酵微生物、つまり応用微生物学の研究を進めてきました。しかし、最近の研究の中で、「発酵微生物とは」と考えてしまうことがあります。酢酸菌の分離源に遡れば、植物上で他の多くの微生物と競合しており、酢酸発酵にしろ、カカオ発酵にしろ、自然発酵系の中にあっては酵母、乳酸菌、その他多くの微生物とともにその発酵系を形成しています。最近では、昆虫の腸内にも数多くの酢酸菌が発見され、しかも昆虫の生育に重要な働きをしていることもわかってきました。動物の体内に生育し病原性を示すものまで見つかっています。それ故、酢酸菌に限らず大腸菌と言えども、人工的な発酵槽の中での生理学だけでは大腸菌を理解することはできず、自然環境の中での他の微生物との競合、植物・動物との相互作用なども含めて、その進化や生理学を見て行くことが必要となっています。微生物学全般に目を向ければ、ゲノム解析技術の急速な発展と相まって、腸内フローラの研究、根圏微生物群の研究、自然発酵・環境浄化(バイオガス生成)系のメタゲノム解析など、病原微生物・環境微生物・発酵微生物の垣根はどんどんなくなってきているように思えます。

自身の話で恐縮ですが、私は現在、山口大学の中高温微生物研究センターに所属しています。このセンターは、東南アジアなどの研究者との共同で見つかってきた耐熱性微生物を中心に研究展開するために組織されたものですが、メンバーは本学の理系全学部(農・獣医・工・理・医)から参加しています。発酵・環境・病原微生物それぞれを研究対象とするグループが交流しながら研究を進めているため、垣根を越えた共同研究も生まれてきています。

最近、生命科学研究の中で微生物学の位置付けが相対的に低下してきているように感じているのは私だけでしょうか。国内の学会は上述したように多岐に分かれていますが、昨今の微生物学研究はさまざまな分野(発酵・環境・病原・農学・工学・ゲノムなど)が相互に密接に関係して展開するようになってきていると思います。いくつかの微生物関係の学会(研究会)では共催で学会を開催することも増えているようですが、今後、国内の微生物関連学会がもっと交流を深め、時には一つの課題で連携を進めるなど横の繋がりを深めて、生命科学における「微生物学」の役割を高めるべく努力する時期にきているのではないかと思っています。

著者紹介 山口大学農学部教授(特命)・山口大学中高温微生物研究センター長

►生物工学会誌 –『巻頭言』一覧

新着情報

Published by 学会事務局 on 25 7月 2015

- 巻頭言“随縁随意”

- 特集 カロテノイド研究開発の現状と展望

- 続・生物工学基礎講座―バイオよもやま話―

- バイオミディア

- プロジェクト・バイオ

- バイオ系のキャリアデザイン

- バイオ系のキャリアデザイン(私のバイオ履歴書編)

- 生物材料インデックス

- Branch Spirit

- Fuji Sankei Business i…( 431 )

今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 433 )

今月のJournal of Bioscience and Bioengineering…( 433 )- バイオインフォメーション…( 434 )

- 2015年度研究部会会員募集…( 435 )

- 本部だより…( 440 )

- 支部だより…( 441 )

⇒生物工学会誌Topへ

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

生物工学会誌

Published by 学会事務局 on 17 7月 2015

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2015年7月15日付で、第16回『遺伝子組み換え技術』 が掲載されました。

が掲載されました。

⇒過去に掲載された記事一覧はこちら

.jpg)

Fuji Sankei Business i. 2015年7月15日掲載

新着情報

Published by 若手会 on 03 7月 2015

盛会のうち終了しました。多数のご参加ありがとうございました。

本年も生物工学若手研究者の集い(若手会)総会・交流会を大会2日目の夕刻に開催いたします。

皆様どうぞご参加ください。

- 日時: 2015年10月27日(火)18:30~20:30

- 会場: 城山観光ホテル 2階若手交流会会場

(開聞の間) 変更しました→(ロイヤルガーデン)

- 会費: 事前登録:一般3,000円,学生2,000円/当日受付:一般4,000円,学生2,500円

(上記金額はすべて税込み)

混雑緩和のため,事前登録に御協力ください。

事前登録をされた方は、参加費を下記の口座に振り込んで頂けますと幸いです。

振込先:

ジャパンネット銀行・すずめ支店(002) 普通預金

口座番号: 7295996

口座名義: 生物工学若手研究者の集い

会費は当日若手交流会会場の受付でもお支払いいただけます。

- 定員:

80名 変更しました→120名

※当会の参加に年齢制限はございません。皆様どうぞご参加下さい。

- 参加申込:

9月15日(火)までに、氏名、一般/学生の別、所属、連絡先(E-mail・TEL)をご記入の上、申込みフォームよりお申し込み下さい。折返し確認メールをお送りいたします。

- 問合せ先: 日本生物工学会 若手会2015

二神泰基(鹿児島大学農学部)

E-mail: futagami@chem.agri.kagoshima-u.ac.jp

►若手会Topへ

学会行事

Published by 学会事務局 on 03 7月 2015

申込受付は終了しました。多数のお申し込みありがとうございました。

第67回日本生物工学会大会の事前参加申込を受付けております。大会への参加を希望される方は、2015年9月4日(金)17:00までに事前登録をお願いします。⇒参加申込みはこちらから

講演要旨集の発行予定日は、9月25日(金)です。参加章(懇親会に参加 される場合は、懇親会参加章も)、および領収書は、講演要旨集に同封で9月25日以降に順次発送いたします。各支払い方法の指定期日までに入金が確認でき ない場合は、事前予約が無効になり、参加章・講演要旨集は送付されませんのでご注意ください。

新着情報

Published by 学会事務局 on 26 6月 2015

ホーム

Published by 学会事務局 on 25 6月 2015

生物工学会誌第93巻6号掲載

磯谷 敦子

韓国生物工学会(KSBB: The Korean Society for Biotechnology and Bioengineering)と日本生物工学会は学術交流を行っており、その一環として今回筆者はKSBB春季大会に参加する貴重な機会を与えていただいた。実は筆者が出発する2日前に広島空港で事故があり、参加を断念しかけたが、なんとか前日夜に振替便を手配することができた。韓国、日本双方の事務局の方には大変ご迷惑をおかけしたことをお詫びします。

海を隔てての会場

今年のKSBB春季大会は4月15日(水)から17日(金)まで、ヨス(麗水)市のYeosu EXPOで行われた。ヨスは韓国南部の麗水半島に位置し、海の美しい港町である。ソウルから直線距離で約300 kmあるが、KTX(韓国の新幹線)に乗れば約3時間で到着できる。文禄の役ではこの地で豊臣軍を迎え撃ったとのことで、その際使ったとされる亀甲船のオブジェがヨス駅に飾られている。2012年には国際博覧会が開催され、今回の学会はその会場で行われた。

KSBB春季大会は、3件のPlenary lecture、シンポジウムや一般講演を含む141件の口頭発表、20件のポスターショートプレゼン、386件のポスター発表、およびランチョンセミナーが実施された。参加者は、3日間で1541名とのことであった。学会の発表内容は、細胞工学、バイオマテリアル、バイオエネルギー、環境工学など多様であったが、今回はMarine biotechnologyに関するシンポジウムが重点的に組まれていた。日本からも複数の参加者があり、Plenarylecture では東大・片岡一則先生が講演され、International program では早稲田大・竹山春子先生、製品評価技術基盤機構・紙野圭先生、信州大・大川浩作先生が講演された。本学会からは、広島大・加藤純一先生(功績賞)がMicrobial engineering/Enzyme and protein engineering セッション、神戸大・蓮沼誠久先生(奨励賞(斎藤賞))がMetabolic engineering and Synthetic biotechnologyセッション、筆者(奨励賞(江田賞))がFood biotechnologydivision / Bioenergy and environmental biotechnologyセッションにてそれぞれ講演を行った。また、日本以外にアメリカや中国からの参加者もおられた。