Published by 学会事務局 on 07 2月 2017

【本部だより】「基礎教育奨励項目」掲載のお知らせ

日本生物工学会生物工学教育委員会ではワーキンググループを立ち上げ、今後の生物工学教育における基礎教育の目安とすべき教育内容について議論を重ね、その内容を「基礎教育奨励項目」という名称でまとめました。

⇒≪資料≫基礎教育奨励項目のダウンロードはこちら![]()

詳しくは、生物工学会誌第94巻第12号の本部だより「基礎教育奨励項目アンケート結果報告」![]() をご覧ください。

をご覧ください。

Published by 学会事務局 on 07 2月 2017

日本生物工学会生物工学教育委員会ではワーキンググループを立ち上げ、今後の生物工学教育における基礎教育の目安とすべき教育内容について議論を重ね、その内容を「基礎教育奨励項目」という名称でまとめました。

⇒≪資料≫基礎教育奨励項目のダウンロードはこちら![]()

詳しくは、生物工学会誌第94巻第12号の本部だより「基礎教育奨励項目アンケート結果報告」![]() をご覧ください。

をご覧ください。

Published by 学会事務局 on 06 2月 2017

下記の通り、「環境および生物多様性保全と共存する持続的産業の確立」に関する国際セミナー(International Seminar on Establishment of Sustainable Industry Coexisting with Environmental and Biodiversity)を開催いたします。

ボルネオ島は世界有数の豊かな自然環境と多様な生物の宝庫として評価されています。一方、パームオイル産業におけるプランテーション拡大など、環境および生物に対する影響が危惧されています。従って、環境保全および生物多様性と共存しつつ持続的な産業を確立する課題に直面しています。

本セミナー(英語による講演)では、マレーシア・サバ大学(Universiti Malaysia Sabah [UMS])および九州大学大学院農学研究院を主とする国際共同研究の最新の研究成果が発表されます。特に、ボルネオ島における環境および生物多様性に関する研究を精力的に進めてこられたUMS熱帯生物および保全研究所(Institute for Tropical Biology and Conservation [ITBC])所長Charles S. Vairappan教授による特別講演が行われます。

環境、生物多様性、バイオマス、ボルネオ島などをキーワードとする研究に興味のある方のご来聴を心より歓迎いたします。

日時:2017年2月8日(水) 15:00~16:30

場所:九州大学農学部5号館211室 (福岡市東区箱崎6−10−1)

主催:九州大学大学院農学研究院土壌環境微生物学研究室

演題と演者 (予定):

問合せ:九州大学大学院農学研究院 田代幸寛()

Published by 学会事務局 on 30 1月 2017

「生物工学会誌」で好評連載中のシリーズ企画『バイオ系のキャリアデザイン』の掲載記事をまとめてホームページで公開しました。

Published by 学会事務局 on 30 1月 2017

こちらでは、生物工学会誌で好評連載中のシリーズ企画『バイオ系のキャリアデザイン(私のバイオ履歴書編)』がご覧いただけます。

⇒過去号掲載記事(記事種別)一覧はこちら

| 掲載記事 | 氏名 | 所属 | 掲載号 (掲載年) |

|---|---|---|---|

| 自分で決める | 金山 晋治 | 株式会社ニッポンジーン (代表取締役社長) | 98-5 (2020) |

| 没イチとなった男の人生を懐古して | 木田 建次 | 熊本大学名誉教授 | 98-3 (2020) |

| 「To,In,With」によるキャリア形成 | 下田 雅彦 | 三和酒類(株) (代表取締役社長) | 98-1 (2020) |

| 発酵と英語力,そしてグローバル化とは | 宮坂 勇一郎 | 神州一味噌(株) (取締役会長) | 97-8 (2019) |

| 微生物が誘いざなってくれた豊かで充実した研究人生 | 山下 道雄 | 東京大学大学院医学系研究科 (客員研究員) | 97-5 (2019) |

| 「合法的詐欺師」になれ | 柴田 透 | (株) ココカラファイン (取締役副社長 兼 経営戦略本部長) | 97-3 (2019) |

| その場で生きよ | 飯島 信司 | 愛知工業大学工学部応用化学科 (教授) | 97-1 (2019) |

| 道は拓かれる | 石川 陽一 | エイブル (株)/(株) バイオット (取締役会長) | 96-11 (2018) |

| 領空侵犯的作法のすすめ | 仲尾 功一 | タカラバイオ (株) (代表取締役社長) | 96-9 (2018) |

| 微生物への憧憬とクラフトビール | 鈴木 成宗 | 伊勢角屋麦酒 二軒茶屋餅角屋本店 (代表取締役社長) | 96-7 (2018) |

| 産業酵母のベストゲノムを求めて | 原島 俊 | 崇城大学生物生命学部 応用微生物工学科(教授) | 96-5 (2018) |

| 偶然を活かせるか | 関 達治 | 大阪大学名誉教授 生物工学国際交流センター(招聘教授) | 96-3 (2018) |

| ベスト・イン・ザ・ワールドをめざして… | 笠原 文善 | (株) キミカ (代表取締役社長) | 96-1 (2018) |

| 出来たこと,出来なかったこと,まだ出来るかもと思っていること | 星野 達雄 | (株) NRLファーマ (代表取締役社長) | 95-11 (2017) |

| 研究を楽しみ,社会に貢献しよう | 今中 忠行 | 立命館大学総合科学技術研究機構 (上席研究員) | 95-9 (2017) |

| ベンチャー企業創業体験録 | 松浦 一雄 | ナノミストテクノロジーズ (株) (代表取締役) | 95-7 (2017) |

| 《特別寄稿》バイオテクノロジーの夢の実現 | 松永 是 | 東京農工大学大学院工学研究院 (特別招聘教授,前学長) 早稲田大学理工学術院 (研究院教授) | 95-5 (2017) |

| 培養槽造りの職人芸をどうやって残すか? | 川村 欽一 | 小松川化工機 (株) (代表取締役社長) | 95-3 (2017) |

| 請われたら受けなさい, そこで最善を尽くしなさい | 室岡 義勝 | 大阪大学名誉教授 | 95-1 (2017) |

| 温故知新を社是として | 今野 宏 | (株) 秋田今野商店 (代表取締役社長) | 94-11 (2016) |

| “バイオ”は私のBASIC | 竹根 幸生 | DSファーマバイオメディカル (株) | 94-9 (2016) |

| 老いた4行教授から悩み多き若者への伝言 | 五十嵐泰夫 | 西南大学資源環境学院 生物能源環境修復研究センター (センター長・教授) | 94-7 (2016) |

| 伝統の風味を今に伝える | 安藤 大輔 | (株) 安藤醸造 (六代目当主・代表取締役社長) | 94-5 (2016) |

| 受け身の人生も楽し-人との出会いを大切に | 塩谷 捨明 | 大阪大学および崇城大学名誉教授 | 94-3 (2016) |

| 酢を造るといふ仕事 | 飯尾 彰浩 | (株) 飯尾醸造 (五代目当主) | 94-1 (2016) |

| 培養工学の研究と国際学術交流の推進 | 吉田 敏臣 | 大阪大学名誉教授 | 93-11 (2015) |

| 人生は三つに区切って,頑張って生きよう | 小林 猛 | 中部大学客員教授 | 93-9 (2015) |

| バイオがとまらないサラヤ! | 更家 悠介 | サラヤ (株) (代表取締役社長) | 93-7 (2015) |

| 生物工学者の植物バイオテクノロジーへの挑戦 | 新名 惇彦 | 奈良先端科学技術大学院大学 (特任教授) | 93-5 (2015) |

| -ニッチでも,スペシャル,グローバルに- | 海老原善隆 | 不二製油 (株) (代表取締役会長) | 93-3 (2015) |

Published by 学会事務局 on 30 1月 2017

こちらでは、生物工学会誌で好評連載中のシリーズ企画『バイオ系のキャリアデザイン(就職支援OG・OBインタビュー編)』(第99巻以降)がご覧いただけます。

|第99巻(2021年)|第100巻(2022年)|第101巻(2023年)|

|第102巻(2024年)|

⇒第92巻(2014年)~第98巻(2020年)掲載記事一覧はこちら

Published by 学会事務局 on 30 1月 2017

こちらでは、生物工学会誌で好評連載中のシリーズ企画『バイオ系のキャリアデザイン』(第99巻以降)がご覧いただけます。第99巻(2021年)より本コーナーの掲載記事は、J-STAGEで公開しております。

Published by 学会事務局 on 25 1月 2017

生物工学会誌 第95巻 第1号

川面 克行

皆さま明けましておめでとうございます。平素から学会活動にご尽力いただいている会員各位の皆様に心より御礼申し上げます。2013年に園元会長が掲げられた活動方針、すなわち3つの行動、7つの課題を着実に推進実行して参りますので皆様方のご支援を宜しくお願い致します。とりわけ学会財政基盤の盤石化は喫緊の課題でありご協力のほどお願い申し上げます。

さて2016年は英国のEU離脱、米国のトランプ大統領の選出、韓国の朴政権の混乱等々、世界の潮流が大きく変化しているように見受けられました。いずれも内向き優先の考え方に端を発した出来事であり、人の心の本質を問われる選択であったのではないでしょうか。このような難しい選択は個人としても社会の一員としても、いや応なしに迫られます。何かを決断する時はまずデータを集め、人の進言を受け、できる限り広範囲の情報を集め、その中から何かを選択して実行に移すわけですが、昨今はこのような選択を人工知能(AI)に頼るようになってきているそうです。

たとえば2016年11月7日付けの日経新聞に次のような記事が掲載されていました。外国為替市場で英ポンドがわずか2分間で6%急落し31年ぶりの安値となったそうです。その要因と考えられるのがAI対AIの自動取引だといわれています。AIに取り込まれた各種情報を瞬時に分析したうえで、どのような影響が出るのかを推定し、売るのか買うのかを決断して実行する、これがAIによる自動取引です。こうなるといかに優れたAIを保有するかがすべてであり、トレーダーと呼ばれる人達の代理戦争をAIがやっているようなものです。ここでいう優れたAIとは、ハード、ソフトは言うに及ばず、いかに正しい情報を大量に蓄積させることができるか否かだと思われます。株式取引のAI情報の中には各企業トップの能力データが保持されており、CEOはAIの評価の下に格付けされています。とてつもなく悲しい話ではありますがAIの世界はここまできてしまいました。

あるいはこんな話もあります。このあいだテレビを見ていると、長年胡瓜栽培を続けてきた農家にAIが導入されたというのです。収穫した胡瓜の等級を9種類に選別するうえで、熟練のおばあさんが一瞬にして判断する人間の能力をAIに移植したそうです。数千枚の等級分けされた胡瓜の写真を撮り、選別された理由をおばあさんの目を通したカメラからその着眼点を探り、大量の画像をAIに蓄積させたうえで検査対象となる一本一本の胡瓜と画像を比較して選別処理するそうです。こうして選別された胡瓜の等級分け正解率はまだ70%程度だそうですが、検査を重ねていくうちに間違いなく、おばあさんを追い抜いていくものと想像できます。

このように大量の画像や判断基準の観点になるようなデータをどんどん積み重ねることをAIの世界ではディープラーニングといいます。さて、ここで一つハッキリしてきたことがあります。ディープラーニングの部分でAIと記憶力を競ってみても無駄なことです。新たな着眼点や新たな発想こそがまだ人間に与えられているAIより強い領域なのです。そして人間の深層部分はこれからも未知の領域であり、まだまだAIには理解できないのではないでしょうか。

アメリカの大統領選挙の事前データに、人間の深層部分が反映されていなかったので、あのような誤った予想結果となったのでしょう。ホーキング博士は「強力なAIの登場は人類にとって最高にもなりうるし最悪にもなりうる」と警鐘を鳴らしています。ディープラーニングのデータを与え続けるのは人間、そしてその結果を利用するのも人間。しかしAIがリテラシーを持ち始めて独自でデータ集めが可能な状態になる前に人間はAIを手なづけておく必要があります。いよいよ日本でも創薬用AIを50社が共同使用し世界の製薬会社と戦う時代がやって来ました。いつの時代も、我々のように科学の進歩に携わっている者は正しい倫理観が求められていることを忘れてはなりません。

著者紹介 前アサヒグループホールディングス株式会社(代表取締役副社長)

Published by 学会事務局 on 25 1月 2017

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 23 1月 2017

日本生物工学会では、2017年度の学会賞(生物工学賞・生物工学功績賞・生物工学功労賞・生物工学奨励賞・生物工学技術賞・生物工学論文賞・生物工学アジア若手賞・生物工学アジア若手研究奨励賞・生物工学学生優秀賞)受賞候補者の推薦を募集しております。

授賞規程(2013年5月25日改正)および以下の推薦要領に従って、各賞にふさわしい候補者の推薦をお願いいたします。

【推薦要領】

【推薦書類の提出先】公益社団法人日本生物工学会事務局 E-mail:

メールの件名は「(各賞名)推薦」としてください。

【書類提出締切】2017年3月17日(金)

生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の推薦書類は、2017年2月27日(月)までに各支部長宛にお送りください。

(ただし、東日本支部の提出締切日は、2017年2月13日(月))

受賞候補者の方は、事務局から連絡があり次第、調書の提出をお願いいたします。

♦ 関連記事:

Published by 学会事務局 on 23 1月 2017

日本生物工学会では、2017年度研究部会の設置申請を募集しております。研究部会の設置をご希望の方は、研究部会規程![]() に従って研究部会設置申請書を2017年2月24日(金)までに学会事務局宛()に提出してください。理事会で審議のうえ採否を決定し、申請代表者あてに審議結果を通知いたします。

に従って研究部会設置申請書を2017年2月24日(金)までに学会事務局宛()に提出してください。理事会で審議のうえ採否を決定し、申請代表者あてに審議結果を通知いたします。

日本生物工学会は、特定分野の研究集会に対して下記のとおり研究部会制度を設け運営費の一部を助成します。

2010年度から、第1種研究部会、第2種研究部会および若手研究会に対して理事会審議決定の補助金を付与するとともに、研究部会を学会運営の重要な柱と位置づけています。

理事会では研究部会活動の活性化を目的に、適切な成果発表の方法や場の確保、開かれて 活力ある研究部会をめざした制度の改革について議論し、研究部会の存続期間などを含めた研究部会規程の見直しを行いました。

2017年度におきましては、申請に際して以下の点にご留意をお願いします。

i) 2017年度に第2種研究部会の継続期間が10年を超える場合は、助成金を支給しない。

ii) 2017年度に第2種研究部会の継続期間が10年以内の場合は、申請に応じ3年あるいは第2種研究部会の存続期間が10年のいずれか早く達するまでの期間、助成金を支給することができる。

活動報告については、年次大会以外の各種の機会に速やかにご報告いただくともに、年度末には研究部会活動報告書および会計報告

の提出をお願いいたします。

Published by 学会事務局 on 20 1月 2017

日本生物工学会では、2017年1月20日(金)正午をもって、2017-2018年度代議員の立候補受付を終了しました。

今後は候補者一覧を作成の上、電子投票を以下の通り実施いたします。

電子投票には、有効なメールアドレスの登録が必須です。メールアドレスが未登録の方、あるいは変更を希望される方は、メールアドレス登録フォームよりお手続きください。

Published by 支部:東日本 on 19 1月 2017

盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。

主催:日本生物工学会 東日本支部

共催:筑波大学、日本生物工学会 未培養微生物(微生物ダークマター)資源工学研究部会

協賛:一般財団法人バイオインダストリー協会

13:00-13:05 開会の挨拶………青柳 秀紀(筑波大学)

13:05-13:45

生きるか死ぬか、それが問題だ!―損傷菌の運命と世界

……土戸 哲明(大阪府大・21世紀機構・微制研)

13:45-14:15

伝統的醗酵食品の製造工程における細菌混入経路の次世代シーケンスによる解析

……鈴木 市郎(横浜国大)

14:15-14:45

環境由来難培養性微生物リソース化の試み

……飯野 隆夫(理研BRC-JCM)

14:45-14:55 休 憩

14:55-15:55 学生ポスター発表 (122講義室)

15:55-16:20 学生講演1

16:20-16:45 学生講演2

16:45-17:10 学生講演3

17:10-17:35 学生講演4

17:35-17:40 閉会の挨拶………石井 正治(東京大学)

18:00-20:00 懇親会

Published by 学会事務局 on 18 1月 2017

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2017年1月18日付で、第34回「腸内細菌とメタゲノム研究」![]() が掲載されました。

が掲載されました。

Published by 支部:東日本 on 17 1月 2017

2017(平成29)年1月17日

日本生物工学会 東日本支部長

石井 正治

東日本支部学生奨励賞、日本生物工学会生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦の御願い

日本生物工学会では、創立90周年記念事業の一環として2012年に生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を創設しました。この賞は、博士後期課程に進学して、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的とするものです。生物工学学生優秀賞受賞者には研究奨励金(5万円)が授与されます。

東日本支部学生奨励賞(旧:東日本支部長賞)は日本生物工学会東日本支部独自の試みとして創設された賞で、生物工学の分野で優れた研究業績を上げることが期待される学生会員(全学年を対象)の研究奨励を目的とするものです。

つきましては、東日本支部学生奨励賞ならびに生物工学学生優秀賞への応募者を募集いたします。東日本支部の各大学の先生方におかれましては、是非、優秀な学生会員のご推薦をお願いいたします。

| 東日本支部学生奨励賞への応募ならびに選考方法 |

|---|

|

| 生物工学学生優秀賞(飛翔賞)への応募ならびに選考方法 |

過去の生物工学学生優秀賞受賞者に関しましては、以下のサイトを御参照ください。 |

「生物工学学生優秀賞候補者調書」と「生物工学学生優秀賞候補者推薦書」に必要事項を記入し、 「生物工学学生優秀賞」、「東日本支部学生奨励賞」または「生物工学学生優秀賞と東日本支部学生奨励賞」への応募であることを明記の上、電子メールにて、日本生物工学会東日本支部事務局 E-mail: amishii@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp(TEL. 03-5841-5142)宛、2017年2月13日(月)迄にお送りください。

ご多忙中とは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。

♦ 関連記事:

Published by 学会事務局 on 12 1月 2017

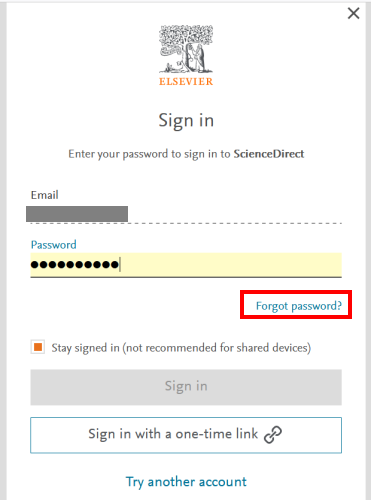

ScienceDirectのPasswordを忘れた場合は、パスワードをリセットすることができます。ジャーナルサイト(https://www.sciencedirect.com/science/journal/13891723)の画面右上の「Sign in」をクリックしてください。

注)登録されたメールアドレスが不明(あるいは無効)でパスワードのリセットができない場合は、こちらのフォームよりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問い合わせください(日本語可)。

次に表示されるボックス内でご登録いただいたメールアドレスを入力してください。

注)複数のアカウントお持ちの方は、会員用アクセスのユーザー登録の際に登録したメールアドレスを入力してください。

パスワードをお忘れの場合は”Forgot password?”をクリックしてください。

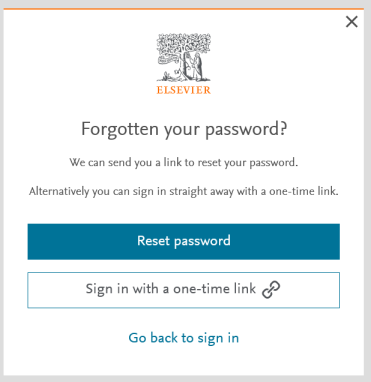

”Reset Password”を選択するとご登録頂いたアドレス宛に”Reset your password”という件名で、パスワードをリセットするためのリンクが送られてきます。メール文中の”Reset your Password”リンクをクリックして新しいパスワードを設定してください。

パスワードのリセットができない場合は、以下のフォーム(日本語可)よりElsevierのScienceDirectサポートセンターにお問合せください。お問い合わせの前によくある質問FAQをお読み下さい。

ご連絡の際には、以下の情報をお知らせください。

Published by 学会事務局 on 10 1月 2017

日本生物工学会では、2017-2018年度代議員の立候補を受け付けております。立候補をされる方は、Web選挙システムにて期日までにご登録ください。

受付期間:1月10日(火)10:00~1月20日(金)正午

Published by 学会事務局 on 10 1月 2017

会員番号とパスワードを入力してログインしてください。

2017candidacy_login.gif)

次の画面で、立候補の登録を行うことができます。

代議員に立候補される場合は「代議員に立候補する」にチェックをして「次へ」をクリックしてください。

2017candidacy_register.gif)

次の画面で、登録内容を確認することができます。内容を確認して「確定」をクリックしてください。

2017candidacy_confirmation.gif)

立候補の登録が完了したら「ログアウト」ボタンをクリックしてください。

学会の会員システムに登録されているアドレス宛に完了確認の通知メールが送信されます。

2017candidacy_complete.gif)

再びログインして登録内容を確認することができます。

立候補を取り消す場合は、学会事務局(info@sbj.or.jp) にご連絡ください。

2017candidacy_error(1).gif)

Published by 学会事務局 on 05 1月 2017

このページには2016年の日本生物工学会からのお知らせ一覧を掲載しております。

| 掲載日 | 内容 |

|---|---|

| 2016.12.27 | 【学術賞】第14回江崎玲於奈賞受賞候補者推薦のお願い 《学会推薦》 |

| 2016.12.26 | 【JBB】Vol. 123, No. 1 (2017年1月号)オンライン公開 |

| 2016.12.22 | 【JBB】会員用閲覧サイトの変更について |

| 2016.12.22 | 【随縁随意】楊楓林教授との国際交流-古川 憲治 |

| 2016.12.22 | 【和文誌】94巻12号の一部を公開しました |

| 2016.12.22 | 【和文誌】第94巻9号の特集とバイオミディア公開 |

| 2016.12.21 | 【事務局】年末年始休業のお知らせ(12月29日~1月3日) |

| 2016.12.21 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2016.12.16 | 【学会賞】2017年度生物工学アジア若手賞/生物工学アジア若手研究奨励賞(The DaSilva Award) 受賞候補者推薦募集《締切:2017年3月17日》 |

| 2016.11.30 | <重要>【本部より】研究部会規程改訂のお知らせ |

| 2016.11.27 | 【JBB】Vol. 122, No. 6 (2016年12月号)オンライン公開 |

| 2016.11.25 | 【随縁随意】非公開のオープンイノベーションとは-広常 正人 |

| 2016.11.25 | 【和文誌】第94巻8号の特集とバイオミディア公開 |

| 2016.11.25 | 【和文誌】94巻11号の一部を公開しました |

| 2016.11.25 | 【正会員の方へ】2017-2018年度代議員の選出について |

| 2016.11.21 | 【学会賞】2017年度生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞候補者推薦のお願い |

| 2016.11.16 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2016.11.11 | 【事務局より】2017年会費納入のお願い |

| 2016.10.28 | 【研究部会】セルプロセッシング計測評価研究部会2016年度優秀学生発表賞決定 |

| 2016.10.25 | 【国際交流】2016年度KSBB秋季大会 参加報告 |

| 2016.10.25 | 【JBB】Vol. 122, No. 5 (2016年11月号)オンライン公開 |

| 2016.10.24 | 【随縁随意】研究における個性-根来 誠司 |

| 2016.10.24 | 【和文誌】第94巻7号の特集とバイオミディア公開 |

| 2016.10.24 | 【和文誌】94巻10号の一部を公開しました |

| 2016.10.19 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2016.10.17 | 【研究部会】若手会メーリングリスト開設のお知らせ |

| 2016.10.14 | 【年次大会】第69回日本生物工学会大会(2017) シンポジウム公募のお知らせ《締切:2016年12月28日(水)》 |

| 2016.10.13 | 【正会員の方へ】2016年会費納入のお願い |

| 2016.10.11 | 【中部支部】メールマガジンBBChubu 第10号 発刊 |

| 2016.10.03 | 生物工学若手研究者の集い(若手会)総会・交流会2016 報告 |

| 2016.10.03 | 【年次大会】第68回日本生物工学会大会(2016)盛会のうちに修了 |

| 2016.09.25 | 【JBB】Vol. 122, No. 4 (2016年10月号)オンライン公開 |

| 2016.09.23 | 【随縁随意】思えば遠くへ来たもんだ-松井 和彦 |

| 2016.09.23 | 【和文誌】第94巻6号の特集とバイオミディア公開 |

| 2016.09.23 | 【和文誌】94巻9号の一部を公開しました |

| 2016.09.21 | 【研究助成】山田科学振興財団 2017年度研究援助候補 推薦募集《学会推薦》 |

| 2016.09.21 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2016.09.09 | 【西日本支部】2016年度学生賞候補者推薦募集 |

| 2016.08.31 | 【JBB】新投稿システムEVISEへの移行について(2016年8月31日より) |

| 2016.08.25 | 【年次大会】講演要旨集の発送開始とPDF版公開のお知らせ |

| 2016.08.25 | 【和文誌】94巻8号の一部を公開しました |

| 2016.08.25 | 【随縁随意】「そうぞう」閑話-田谷 正仁 |

| 2016.08.25 | 【和文誌】第94巻5号の特集とバイオミディア公開 |

| 2016.08.24 | 【学会賞】授賞式および受賞講演のご案内 |

| 2016.08.19 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2016.08.08 | 【事務局より】夏季休業のお知らせ(8月11日~16日) |

| 2016.08.01 | 【若手会】2016年度生物工学若手研究者の集い 夏のセミナー活動報告掲載のお知らせ |

| 2016.07.28 | 【JBB】Vol. 122, No. 3 (2016年9月号)オンライン公開 |

| 2016.07.27 | 【東日本支部:募集、締切8月9日】日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ |

| 2016.07.27 | 【年次大会】大会プログラム公開のお知らせ |

| 2016.07.27 | 【和文誌】94巻7号の一部を公開しました |

| 2016.07.25 | 【研究部会】セルプロセッシング計測評価研究部会 第8回若手研究シンポジウム報告 |

| 2016.07.25 | 【和文誌】第94巻4号の特集とバイオミディア公開 |

| 2016.07.25 | 【随縁随意】科学技術立国と大学―ベンチャー経験者からの思い― 高見澤 一裕 |

| 2016.07.20 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2016.06.24 | 【随縁随意】「世界を視野に地域から始めよう」の研究者人生-水光 正仁 |

| 2016.06.24 | 【JBB】Vol. 122, No. 2 (2016年8月号)オンライン公開 |

| 2016.06.24 | 【和文誌】94巻6号の一部を公開しました |

| 2016.06.24 | 【和文誌】第94巻3号のバイオミディア公開 |

| 2016.06.21 | 【本部だより】2016 KSBB春季大会に参加して |

| 2016.06.21 | 【学会賞】2016年度学会賞受賞者決定のお知らせ |

| 2016.06.15 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2016.06.14 | 【JBB】2015 Impact Factor 1.964 |

| 2016.06.09 | 【学術賞】第25回木原記念財団学術賞 受賞候補者推薦募集《学会推薦》 【学術賞】平成29年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2016.05.25 | 【学術賞】第6回三島海雲記念財団「三島海雲学術賞」候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2016.05.25 | 【随縁随意】発酵放談-勝亦 瞭一 |

| 2016.05.25 | 【和文誌】第94巻2号のバイオミディア公開 |

| 2016.05.25 | 【和文誌】94巻5号の一部を公開しました |

| 2016.05.23 | 【中部支部】中部支部例会での若手講演 発表演題募集 |

| 2016.05.18 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2016.05.16 | 【JBB】Vol. 122, No. 1 (2016年7月号)オンライン公開 |

| 2016.05.09 | 【年次大会】第68回大会 講演要旨受付中 <締切: 2016年6月1日(水)正午> |

| 2016.05.09 | 【JBB】Vol. 121, No. 6 (2016年6月号)オンライン公開 |

| 2016.04.27 | 【年次大会】熊本地震被災学生の大会参加費特別免除について |

| 2016.04.25 | 【和文誌】94巻4号の一部を公開しました |

| 2016.04.25 | 【随縁随意】「ものまもり」バイオへの期待-土戸 哲明 |

| 2016.04.25 | 【和文誌】第94巻1号のバイオミディア公開 |

| 2016.04.20 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2016.04.19 | 平成28年(2016年)熊本地震で被災された方へのお見舞い |

| 2016.04.15 | 【学術賞】第9回とうきゅう環境財団 社会貢献学術賞 《学会推薦》 |

| 2016.04.12 | <法定点検によるサーバ停止のお知らせ> 2016年5月21日(土)13:00 ~ 22日(日)10:00 |

| 2016.04.04 | 【研究助成】第44回内藤記念講演助成金《学会推薦》 |

| 2016.04.04 | 【研究助成】第48回内藤記念海外学者招聘助成金《学会推薦》 |

| 2016.04.04 | 【学術賞】第48回内藤記念科学振興賞 候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2016.04.04 | 【中部支部】メールマガジンBBChubu 第9号 発刊 |

| 2016.03.25 | 【学術賞】平成28年度 島津賞候補者推薦募集《学会推薦》 |

| 2016.03.25 | 【随縁随意】創薬に関する研究に期待-芳本 忠 |

| 2016.03.25 | 【和文誌】94巻3号の一部を公開しました |

| 2016.03.25 | 【和文誌】第93巻12号の特集とバイオミディア公開 |

| 2016.03.23 | 【JBB】Vol. 121, No. 5 (2016年5月号)オンライン公開 |

| 2016.03.18 | 【JBB】Vol. 121, No. 4 (2016年4月号)オンライン公開 |

| 2016.03.16 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2016.03.14 | 【事務局より】会員システム更新のお知らせ |

| 2016.03.03 | システムメンテナンスに伴う会員システム一時停止のお知らせ |

| 2016.03.01 | 【年次大会】第68回日本生物工学会 大会サイトオープン |

| 2016.02.25 | 【随縁随意】新たな学際分野の創出と組織基盤強化-福田 秀樹 |

| 2016.02.25 | 【和文誌】第93巻11号の特集とバイオミディア公開 |

| 2016.02.25 | 【和文誌】94巻2号の一部を公開しました |

| 2016.02.17 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2016.02.03 | 【東日本支部】東日本支部長賞、日本生物工学会学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦のお願い |

| 2016.02.01 | 【JBB】Vol. 121, No. 3 (2016年3月号)オンライン公開 |

| 2016.01.25 | 【随縁随意】年次大会の盛況を見て感じたこと-五味 勝也 |

| 2016.01.25 | 【和文誌】第93巻10号 特集『「細胞を創る」研究とその展開』とバイオミディア公開 |

| 2016.01.25 | 【和文誌】94巻1号の一部を公開しました |

| 2016.01.25 | 【和文誌】投稿要領改訂のお知らせ |

| 2016.01.20 | 【学会賞】2016年度各賞受賞候補者推薦のお願い |

| 2016.01.20 | 【和文誌】Fuji Sankei Business i. 企画特集「よくわかるバイオ」記事掲載 |

| 2016.01.20 | 【事務局より】2016年度研究部会設置申請募集(締切:2月26日) |

| 2016.01.03 | 【JBB】Vol. 121, No. 2 (2016年2月号)オンライン公開 |

Published by 学会事務局 on 26 12月 2016

Microfluidic device enables high-speed generation of monodispersed water-in-oil droplets. These picoliter-sized droplets can work as inde-pendent and uniform environments for single-molecule and single-cell reactions. Droplets are compatible with many kinds of chemicals or biological materials, so a variety of biochemical reactions can be performed inside droplets. For example, fragmented single-cell genomes were encapsulated in the droplets and then uniformly amplified with DNA polymerase. The amplicons obtained from droplets (green) can provide uniform and wide genome sequence coverages from single bacterial cells.

The image was taken by Yohei Nishikawa and Dr. Masahito Hosokawa at Prof. Haruko Takeyama laboratory, Waseda University (http://www.f.waseda.jp/haruko-takeyama/).

⇒JBBアーカイブ:Vol.107 (2009) ~最新号

⇒JBBアーカイブ:Vol. 93(2002)~Vol. 106(2008)

Published by 学会事務局 on 22 12月 2016

2017年1月より日本生物工学会の個人会員の方は従来の会員専用サイトではなく、一般のScienceDirectのジャーナルサイトからJournal of Bioscience and Bioengineeringオンラインジャーナルにアクセスできるようになりました。

(現) http://www.sciencedirect.com/jbiosc

(変更後)

ScienceDirectのアカウントをお持ちでない方は、以下のサイトより会員番号を使ってユーザー登録を行ってください。

ご不明点・ご質問等は、エルゼビア・ジャパン・E-ヘルプデスクまでご連絡ください。

ご連絡の際には、以下の情報をお知らせください。

エルゼビア・ジャパン株式会社

E-ヘルプデスク

Tel: 03-5561-5035

E-mail: jpinfo@elsevier.com

Published by 学会事務局 on 22 12月 2016

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 22 12月 2016

生物工学会誌 第94巻 第12号

古川 憲治

英タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)誌の2015年のアジアの大学ランキングによると、上位100校に入った日本の大学は19校で、21校の中国に首位の座を譲った。大学ランキングは研究者による評価や論文引用件数、留学生数や外国人教員の比率(国際化)などから算出される。日本の大学が国際化に乗り遅れていることが、ランキングを落とす原因になっている。大学が国際的に高い評価を得るには、教員がIFの高い学術誌に掲載される論文を沢山書くことはいうまでもない。海外から留学生を呼ぶには、国際的な情報発信に加えて、国際交流のネットワークの構築が必要になる。

ここで、私と中国・大連理工大学楊楓林教授との国際交流を紹介してみたい。

熊本大学大学院自然科学研究科博士後期課程の董飛君(現在、トヨタ中央研究所研究員)が、私の提供する科目を履修したことがことの始まり。彼から、中国の大学は全寮制で、寝食を共にした部屋仲間は、卒業後も兄弟と同様の付き合いをしていると聞いた。彼の部屋仲間は張興文君(現在、大連理工大学環境生命学院副教授)と劉志軍君(現在、大連理工大学教授・教務処長)で、3人とも楊教授の教え子。楊教授は大連理工大学化工学院の院長を長く務めた後、環境生命学院を設立した大物教授。2001年に董君の案内で大連理工大学環境生命学院を訪問し、楊教授と、張君、劉君、加えて楊教授の教え子で新進気鋭の全燮教授と出会った。共通の専門が排水処理工学ということもあり、意気投合し、交流が始まった。

楊研究室の劉毅慧講師を客員研究員として招聘したことをきっかけに、楊研究室から多くの先生方、学生が私の研究室に入室することになった。最初の博士後期課程の学生として成英俊さん(現在、大連市資源保護環境保全処・処長)、国費外国人留学生として喬森君(現在、大連理工大学環境生命学院副教授、第2回生物工学アジア若手研究奨励賞(The DaSilva Award)を受賞)、中国政府派遣の国家建設高水平大学公派研究生として馬永光君(現在、遼寧省機械研究院)、前述の劉先生が中国政府派遣のポストドクとして、楊教授の実験助手・徐暁晨君(現在、大連理工大学環境生命学院副教授)が博士後期課程の学生として研究室に入室した。彼らには研究室の主要研究テーマであるアナモックスや、付着固定化に関する研究に従事してもらい、研究室の発展に貢献していただいた。

楊教授との交流を通じて、楊教授から日本人以上に人との繋がりを大切にする人的ネットワーク作りの極意を教わった。私の方も楊先生にしていただいたことにお応えするよう力を尽くした。

楊研究室との付き合いがきっかけで熊本大学と大連理工大学の交流が活発になり、2002年には学部間交流協定を、2006年には大学間交流協定を締結した。また2011年には、楊先生の尽力もあり中国で2か所目になる熊本大学大連オフィスを開設することができた。

話は変わるが、2010年夏に韓国・釜山国立大学土木環境学院の金昌元教授から、研究室の学生に研究室を見学させていただけませんかとの申し出があった。折角の機会なので、学生主体のワークショップ(WS)をしませんかと提案し、釜山国立大学と熊本大学との間でWSがスタートした。金教授と情報交換するなかで、偶然にも金教授が大連理工大学の全教授と親交のあることを知り、第3回目のWSからは大連理工大学も加わることになった。その後、北里大学の清和成教授の研究室も加わり、四大学の学生WSに。私が、熊本大学を退職した後は大阪大学の池道彦教授に代わっていただき、2016年7月には、第9回のWSが大阪大学で開催された。今回から山梨大学の森一博研究室も加わり、益々活発なWSに発展しそうで、これも楊先生の取り持つ縁と思っている。

今回紹介したような楊教授のようなキーパーソンとなる研究者と信頼される人間関係を構築することが国際交流では必要となる。いきなりキーパーソンに辿り着くのは難しい。普段の出会いを大切に心のこもった交流を積み重ねることが早道である。

著者紹介 熊本大学顧問・名誉教授、古川水環境コンサルティング株式会社代表取締役

Published by 学会事務局 on 21 12月 2016

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2016年12月21日付で、第33回「糖は甘いだけじゃない~糖の鎖の力~」![]() が掲載されました。

が掲載されました。

Published by 支部:関西 on 19 12月 2016

盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。 ⇒開催報告はこちら![]()

日本生物工学会関西支部では例会ならびに見学会/懇親会を下記のとおり開催いたします。

多数のご参加をお待ちしています。

12:30~ 受付開始

13:00~13:05 開会の辞……高木 博史(関西支部支部長・

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科)

13:05~13:45

「清酒製造におけるガスクロマトグラフィによる工程管理方法の開発」

…………高阪 千尋((地独)京都市産業技術研究所 バイオ系チーム)

13:45~14:25

「酒造原料米(11種類)を対象としたプロテオーム解析」

…………増村 威宏(京都府立大学大学院生命環境科学研究科)

14:25~14:35 休憩

14:35~14:55

「日本酒で乾杯しておくれやす~日本酒でつながる世界~」

…………阪本 充(月桂冠株式会社)

14:55~15:15

「伝統の技、生酛(キモト)造りへの挑戦」

…………大塚 真帆(招徳酒造株式会社)

15:15~15:20 閉会の辞……高橋 俊成 (関西支部副支部長・菊正宗酒造株式会社)

15:20~17:00 見学会

17:00~18:30 懇親会 京都市成長産業創造センター

Published by 支部:関西 on 19 12月 2016

| 日時 | 2017年3月3日(金)13:00~18:30 |

|---|---|

| 場所 | 京都市成長産業創造センター(〒612-8374 京都市伏見区治部町105番地) |

| 参加費 | 1,000円(税込)/学生 無料 |

(地独)京都市産業技術研究所 バイオ系チーム 高阪 千尋

昨今、純米酒、吟醸酒などにおいては内外の需要も徐々に拡大し、生産力の強化と品質の向上が求められている。我々は、この課題を解決するため、生産性の向上のカギとなる工程分析技術の研究開発を行っている。清酒の酒質は日本酒度(甘み)、 酸度(酸味)、アミノ酸度(うまみ)で示されているが、酸度で示される有機酸は、リンゴ酸、乳酸、コハク酸等の比率、量で清酒の味に変化を与えるため、その生産管理は特に重要である。一般的な分析方法としては、高速液体クロマトグラフィ(HPLC)による一斉分析法や酵素による個別定量法が主流であるが、HPLCによる分析法は分離や検出感度、前処理、装置にコストがかかる点などに問題があり、酵素法は検体中の有機酸を一斉に分析するには成分毎にコストがかさむ。こういった問題点を改善し、検体中の有機酸を一斉に分析できる方法として、ガスクロマトグラフィ(GC)の利用を検討した。その結果、前処理の最適化により、簡便、迅速に複数種類の清酒の有機酸を定量することが可能となった。GC分析技術の醸造食品分野への導入により、品質と生産性の向上につながることを大いに期待している。

京都府立大学大学院生命環境科学研究科 増村 威宏

米は清酒の主原料の1つでありその重要性は認識されているが、清酒の製造時に米のタンパク質が過剰に含まれると、雑味の原因となる。そのため製造時に外周部を削る精米という行程があり、米由来のタンパク質の含有量を減少させる手法がとられている。本研究では、清酒の主原料である米に着目し、品種や産地が異なる酒造好適米6種類、酒造原料米5種類を対象に、玄米および60%精白米を材料とし、タンパク質を抽出し、1次元目に非平衡等電点電気泳動による分離を行い、2次元目にSDS-PAGEによる分離を行った。2次元電気泳動法を用いて、タンパク質スポットの量的な変動を解析し、変動量の差が大きいタンパク質の同定を行うことを目的として解析を進めた。その結果、原料米に含まれるグルテリン分子種に量的な差があり、その違いが清酒の成分へ影響する可能性があることが示唆された。

月桂冠株式会社 阪本 充

生活環境の変化により飲酒離れが語られるようになって久しく、残念ながら日本酒の国内消費量も減少方向に進んでいます。消費減退に歯止めをかけようと、日本酒の認知度向上と輸出促進を目指して「ENJOY JAPANESE KOKUSHU(國酒を楽しもう)プロジェクト」が発足されました。酒処の京都市においても全国で初めての乾杯条例を発足させるなど日本酒の普及活動が推し進められております。その甲斐もあって、昨今は、弊社の記念館来場者数も増加傾向にあり、特に海外からのお客様の増加は目覚しいものがあります。私たちも、年に数回ですが、海外からの研修生を受け入れる機会もあり、日本酒の人気を肌で感じることが多くなりました。私自身の海外工場(アメリカ・カリフォルニア州)での赴任経験なども交えながら、日本酒の魅力をお伝えできればと思います。

招徳酒造株式会社 大塚 真帆

生酛造りは江戸時代に確立されたと言われている伝統的な酒造りの手法であるが、日本酒醸造に不可欠な麹菌、酵母菌の他に乳酸菌、硝酸還元菌など数種の微生物の働きを巧みに利用するという複雑な原理ゆえに、ひとつ間違うと腐敗につながりかねない危険を孕んでおり、近代に速醸モトと呼ばれる安全で簡便な醸造方法が編み出されると、多くの酒蔵が生酛造りをやめていった。しかし生酛造りで醸された酒は独特の深みのある味わいを持ち、昨今再び注目されつつある。弊社では平成17年に生酛造りを復活させ、以来毎年一部ではあるが醸造を続けている。生酛造りの巧妙な原理と実際の現場での体験、そしてその魅力について紹介する。

♦ 関連記事:【関西支部】第110回 醗酵学懇話会

⇒関西支部Topへ

Published by 学会事務局 on 16 12月 2016

日本生物工学会では、生物工学アジア若手賞、および生物工学アジア若手研究奨励賞(The DaSilva Award)の2017年度受賞候補者の推薦を募集しております。

生物工学アジア若手賞は、21世紀の人類社会の発展と地球環境の保全に必須である生物工学(バイオテクノロジー)の分野で顕著な研究業績をあげたアジアの若手研究者に授与されます。

生物工学アジア若手研究奨励賞(The DaSilva Award)は、元ユネスコバイオサイエンス部長であった故Edgar J. DaSilva博士のご寄付により創設されたもので微生物に関連するバイオテクノロジーの分野で、近い将来に顕著な研究業績をあげることが期待されるアジアの若手研究者に授与されます。

正会員におかれましては、推薦要領をご参照のうえ、各賞の趣旨にふさわしい優秀な若手研究者の推薦をよろしくお願いいたします。

推薦書類は、2017年3月17日(金)までにメールで学会事務局(学会賞担当: award@sbj.or.jp )宛に送付してください。

Published by 支部:北日本 on 13 12月 2016

Published by 支部:東日本 on 08 12月 2016

日本生物工学会東日本支部では、戸山高校SSH部様との共催事業として、『高校生セミナー(付:生徒研究発表会)』を開催しています。本年度は、以下の要領で開催いたします。年末のお忙しい時期とは存じますが、ご参会頂き、ご意見を頂戴できますと、大変幸甚に存じます。

13:00~ 受付開始(1階生徒昇降口)

13:30~ 開会式 (講堂)

13:35~ 第一部 講演会(講堂)

「持続可能な社会に向けた藻類バイオエネルギー」

……田中 剛 (東京農工大学大学院工学府生命工学専攻教授)

14:35~ 第二部 大学生や大学院生による口頭発表(講堂)

「水面に浮く藻を使ったバイオ燃料生産」

「空気中の匂いを感じるタンパク質嗅覚受容体を細胞膜に輸送する補助タンパク質RTP」

「生物の嗅覚をまねた人工匂いセンサーの開発」

「好熱性水素細菌Hydrogenobacter thermophilus TK-6の硫黄代謝

「好気性光合成細菌Roseobacter denitrificansにおける光合成関連遺伝子の発現制御に関する研究」

「伝統的純米黒酢醸造における熟成期の菌叢解析について」

15:40~ 第三部 高校生や大学生及び大学院生によるポスター発表(講義室1など)

高校生が研究成果発表を行います。大学生による発表も予定しています。

16:30~ 閉会式(講堂)

【共催】戸山高校SSH部

Published by 支部:東日本 on 07 12月 2016

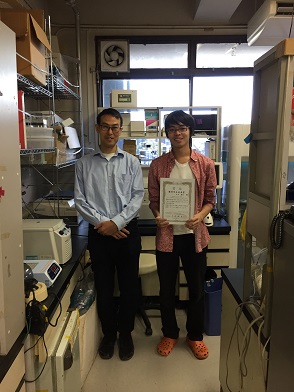

日本生物工学会東日本支部は2016(平成28)年度より、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した、若手の東日本支部所属本会会員に対して、『日本生物工学会東日本支部長賞』を授与しています。 2016年度は書類審査ならびに口頭発表形式の二次審査を行い、以下の二名が選考されました。(2016.8.19)

【関連記事】

【東日本支部】東日本支部長賞、日本生物工学会学生優秀賞(飛翔賞)候補者推薦のお願い

Published by 支部:東日本 on 07 12月 2016

日本生物工学会東日本支部主催の賀詞交換会を、下記の日程で開催致します。意見交換ならびに懇親を深める場としていただけますとさいわいです。

13:00~ 受付

13:20~13:30 開会の辞

13:30~14:00 <日本生物工学会東日本支部長賞受賞講演>

「ホタル発光酵素の反応分割による蛋白質間相互作用検出系FlimPIAの開発」

………大室 有紀(東京工業大学科学技術創成研究院)

14:10~15:00

「メタゲノムから読み解く腸内細菌の生態と機能」

………服部 正平(早稲田大学理工学術院先進理工学研究科)

15:10~16:00

「温室効果ガスを減らす植物共生細菌」

………南澤 究(東北大学大学院生命科学研究科)

16:10~16:50

「微生物の世界を捉える新指標~硫黄系化合物の網羅的解析技術サルファーインデックス~」

………笠原 堅(株式会社ちとせ研究所シニアバイオエンジニア/

株式会社サルファーインデックス取締役)

16:50~17:00 総合討論・閉会の辞

17:30~19:30 懇親会

Published by 支部:西日本 on 05 12月 2016

Published by 支部:九州 on 05 12月 2016

| 日時 | 2016年11月12日(土)13:00~17:00 |

|---|---|

| 会場 | サザンプラザ海邦4階大ホール(沖縄県那覇市旭町7番地) |

| 日時 | 2016年12月3日(土)9:30~17:36 |

|---|---|

| 会場 | 九州工業大学 情報工学部講義棟(飯塚キャンパス:福岡県飯塚市川津680-4) |

Published by 学会事務局 on 30 11月 2016

日本生物工学会では学会活動の活性化を図る一方策として、このたび研究部会規程の改訂を行いました。

| 改訂前 | 改訂後 |

|---|---|

| 第6条 第1種研究部会の存続期間は、事業年度の初めから1年とする。ただし、理事会の承認を経て1年に限り期間を延長することができる。 2 第2種研究部会および若手研究会の存続期間は特に定めない。 |

第6条 第1種研究部会の存続期間は、事業年度の初めから1年とする。 2 第2種研究部会および若手研究会の存続期間は特に定めない。 |

| 第7条 研究部会の運営の一部を援助するため補助金を支給する。補助金は、当該年度の予算規模、研究部会の申請件数および第1種研究部会、第2種研究部会、若手研究会の種別により異なり、その都度理事会で決定する。 | 第7条 研究部会の運営の一部を援助するため補助金を支給することができる。補助金は、その都度理事会で決定する。 |

Published by 学会事務局 on 25 11月 2016

生物工学会誌 第94巻 第11号

広常 正人

日本で最近、オープンイノベーションが盛んに取り上げられるようになったのは、2003年のハーバードビジネススクール出版の「Open Innovation」からだそうである。これまでの組織内の研究者だけで技術開発を行い外部に商品を出すClosed Innovationに対し、外部の技術やアイデアを意図的に活用して得られた組織内部の革新技術を外部の新しい市場に向けて商品を出すのがOpen Innovationと定義付けている。

日本の企業のオープンイノベーションへの取組みは、欧米に比べて遅れているといわれている。グローバル企業であるP&G社が、2001年からオープンイノベーションを世界的に展開し、多くの実績を上げていることはよく知られている。日本企業にオープンイノベーションが馴染みにくいのは、独自技術の改善を積み上げて来たという歴史からかもしれない。しかし市場の急激な変化に対応し、また新分野の技術開発をスピードアップするには非常に有効な手段である。

企業のオープンイノベーションとして重要な位置を占めるのは、大学や公的研究機関との共同研究や委託研究である。しかし企業からは、研究が進展しても実用化の段階を迎えると、大学の産学連携本部やTLOといった組織との交渉に時間を取られて商品化が遅れる、といった声を聞くことも多い。技術の商品化のスピード感は、やはり最近注目されている大学発ベンチャー企業が勝っているように思われる。産学連携本部やTLOには大学で研究された技術の、将来の発展を見越した柔軟な対応をお願いしたい。

最近のオープンイノベーションでは、個々の技術を導入するだけでなく、モジュール化あるいは他の技術(たとえばIoT)との組合せによって、従来なかった市場を創造することが求められる。一つの分野の技術に異なる分野の技術を加えることによって、新しい顧客体験が実現でき、新たな市場が形成される。したがって、これからのオープンイノベーションの推進には専門領域を超えた、いわゆる「目利き」が必要とされる。

オープンイノベーションに取り組みにくい理由としてよく言われる企業の自前主義の他に、ニーズを公開すると開発の方向性を同業他社に知られる、その企業の技術開発レベルが明らかになってしまうという問題がある。

以上の課題への対応として、企業に対する非公開(Closed)のオープンイノベーション(Open Innovation)を支援する機関が数年前から各地にでき始めている。筆者は今年度から、その一つである公益財団法人のオープンイノベーション支援事業のお手伝いを行っているが、社名を公開しニーズ情報をWebサイトに掲載する本来の(オープン型)オープンイノベーションよりも、非公開でニーズ情報を支援機関の技術コーディネーターに限定する(クローズ型)オープンイノベーションが増えている。主に大企業のニーズと、中小企業または大学・研究機関のシーズをヒアリングして、マッチングするのが支援機関の技術コーディネーターの役割である。

非公開オープンイノベーションの欠点として、マッチングが技術コーディネーターの知識、経験や人脈に負う部分が大きいことがあげられる。しかし、各支援機関のコーディネーターは、多様な分野の公設試験機関や企業の実績のあるOBで構成されており、さらに各地の機関と連携して広域のマッチングを行うので、製品開発だけでなく新しいビジネスモデルやサービス提供を実現する、これからの日本のオープンイノベーションに適しているのかもしれない。

企業側の技術課題ニーズだけでなく、実用化直前のシーズ技術があれば、各地の経済産業局や公益財団法人のオープンイノベーション・ソリューションサイト(たとえば、大阪産業振興機構:https://www。mydome。jp/open-inv/、関西文化学術研究都市推進機構:https://kri-open-inv.jp/needs/など)で一度、最新のオープンイノベーションを調べてみることをお勧めする。

著者紹介 大関株式会社総合研究所(シニアアドバイザー)

Published by 学会事務局 on 25 11月 2016

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 25 11月 2016

2016(平成28)年11月25日

公益社団法人 日本生物工学会

公益社団法人 日本生物工学会は定款に基づき、任期満了に伴う代議員選挙を下記のように実施いたします。

| 候補者の立候補受付 | 2017年1月10日(火)10時~1月20日(金)正午 |

|---|---|

| 支部からの候補者の 推薦受付 |

2017年1月23日(月)10時~2月6日(月) |

| 候補者の公示・ 電子投票の実施 |

2017年2月15日(水)10時~3月1日(水)正午 |

| 結果の公示 | 2017年3月下旬(ホームページ)および 生物工学会誌第95巻第4号(2017年4月25日発行) |

代議員候補者は、立候補および各支部からの推薦によります。

今回の選挙で選ばれる代議員の任期は、次の代議員選挙(2019年3月予定)終了までの2年間となります。

本選挙は、電子投票システムを利用して、立候補の届け出および投票をWeb上で受け付けます。

電子投票システムを利用するには、有効なメールアドレスの登録が必須となります。メールアドレスを登録していない方、あるいは変更したい方は、異動連絡届出、または、以下の登録フォームより予めご登録いただきますようお願い申し上げます。

公益社団法人 日本生物工学会 事務局

〒565-0871

大阪府吹田市山田丘2番1号 大阪大学工学部内 C3棟4F 433

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

E-mail: info@sbj.or.jp

Published by 学会事務局 on 21 11月 2016

日本生物工学会では、創立90周年記念事業の一環として生物工学学生優秀賞(飛翔賞)を設置しました。本賞は、日本の大学の博士後期課程(あるいはそれに同等の大学院教育課程)に進学して優れた研究業績を上げることが期待される学生会員の研究奨励を目的として、研究奨励金(5万円)を授与するものです。

⇒受賞者一覧はこちら

正会員は同賞の受賞候補者を、所定の書式により支部長を経由して推薦することができますので、優秀な学生会員の推薦を宜しくお願いいたします。

1) 日本生物工学会生物工学学生優秀賞候補者推薦書 [ /

![]() /

/ ![]() PDFフォーム(575KB)]

PDFフォーム(575KB)]

2) 生物工学学生優秀賞(飛翔賞)候補者調書 [ /

![]() ]

]

※本賞は大会時に表彰されます。受賞者は対象となった研究の成果(あるいはその一部)について、i) 本会大会における発表、もしくは、ii) 本学会の英文誌または和文誌での論文などで発表いただくこととなっております。

※支部長は上記書類2) の④を記入して事務局まで提出して下さい。

Published by 学会事務局 on 16 11月 2016

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2016年11月16日付で、第32回「感染症が引き起こすがん」![]() が掲載されました。

が掲載されました。

Published by 学会事務局 on 11 11月 2016

平素より学会活動にご協力賜り、誠にありがとうございます。

2017年の会費の納入をお願い申し上げます。会費は会誌の刊行、大会の開催、講演会、その他学会の事業運営にあてられますので、何卒ご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。なお、振込用紙は12月上旬に会員の皆様宛に直接お送り致します(会費口座振替登録者は除く)。

2017年会費 (1月~12月、不課税)

| 正会員 | 9,800円(だたし、海外在住の正会員は12,000円) |

|---|---|

| 学生会員 | 5,000円 |

| 団体会員 | 30,000円 |

| 賛助会員 | 50,000円(1口以上) |

紛失による領収証の再発行はいたしませんのでご注意ください。

2009年より英文誌(JBB)は電子ジャーナルへのアクセス権のみとなりました。冊子体はご希望の会員に年額5,000円(税込)で有料配布しております。正会員および学生会員の方で、新規に有料購読をご希望の方はできるだけ早めにお知らせください。また、冊子購読を中止される場合も早めに事務局までご一報ください。

毎年の会費をご指定の銀行口座からお支払いいただくことも可能です。預金口座振替依頼書![]() を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

を、下記学会事務局までご送付下さい(押印をご確認下さい)。

会誌送付先、住所、会員資格(学生会員から正会員へ移行)などの変更は、会員サービスから異動届出をお願いします。FAXの場合は、ダウンロードした書面にご記入のうえ、下記宛にお送り下さい。

2016年12月15日(木)までに理由を付してE-mailまたはFAXにてお届け下さい。なお滞納会費があれば納入をお願いします。⇒詳しくはこちら

年度途中で退会された場合、会費は返金いたしません。年度末退会(12月31日付での退会)を希望する方は、その旨退会届にご記入ください。

日本生物工学会事務局

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2番1号

大阪大学工学部内

公益社団法人 日本生物工学会

Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034

E-mail:

Published by 学会事務局 on 28 10月 2016

セルプロセッシング計測評価研究部会では、「優秀学生発表賞」を設けています。

優秀学生発表賞は、将来を担う研究者・開発者の卵たち(高専生、学部生および大学院前期課程(修士)学生)の意欲向上や自身の研究に対する更なる理解を促す動機づけを目的としています。

本年度は、第68回日本生物工学会大会で一般講演(ポスター発表)を行った、高専生、学部生および大学院前期課程(修士)学生の発表(12研究グループの28名)に対し、計29名の先生方による厳正な審査を行い、以下の6名に優秀学生発表賞を授与いたしました。

赤塚 愛里 さん(筑波大院・生命環境)

糖尿病性腎症における細胞外マトリクスの早期変遷解析

江口 晃弘 さん(東大院・工)

細胞死シグナルを利用したタンパク質間相互作用阻害分子選択法の開発

大西 希咲 さん(横国大院・工)

膵 β スフェロイドの遠心充填による立体組織作製

鹿島 大揮 さん(東大院・工)

ホモ二量体化モジュールの導入による細胞内タンパク質間相互作用検出の高感度化

小林 優香 さん(横国大院・工)

マイクロ光造形法と生体適合性金めっき法を用いた立体細胞シートの作製

長島 拓則 さん(名大院・工)

プラズマ照射活性化培地を用いた残存未分化ヒト iPS 細胞の選択的除去

受賞された方および関係者の皆様、おめでとうございます!

さらなるご活躍と研究のご発展をお祈りいたします。

優秀学生賞は、来年度も実施いたします。

多くのご参加をお待ちしております。

Published by 学会事務局 on 25 10月 2016

2016年10月13日(木)~14日(金)にKimdaejung Convention Center in Gwangju(韓国・光州)で開催されたThe Korean Society for Biotechnology and Bioengineering (KSBB)の秋季大会に、日本生物工学会より跡見晴幸・北本宏子理事が参加し、招待講演を行いました。

左から、Jong Wook Hong先生(Hanyang Univ.)、Choul-Gyun Lee先生(Inha Univ.)

Jeong-Woo Choi先生(副会長・Sogang Univ./次期会長)、北本理事

Tai Hyun Park先生(会長・Soeul Natl Univ.)、跡見理事

Eock-Kee Hong先生(前会長・Kangwon Natl Univ.)、Si Wouk Kim先生(Chosun Univ./2018年会長)

2016年度KSBB秋季大会が開催された金大中コンベンションセンター

Published by 部会:メタボロミクス on 25 10月 2016

日本生物工学会メタボロミクス研究部会主催

オームサイエンスの一つとして注目されているメタボロミクスについて理解を深めていただき、実際にメタボロミクスを実施していただけるための技術の習得を目的として、今年も例年通り、下記講習会を開催させていただきます。昨年に引き続き、質量イメージング講習をメニューに加え、3日間の講習とします。

1月18日(第1日)

(午後) イントロダクション(福崎):

「メタボロミクス概要 基本講義:ガスクロマトグラフィー(GC)と多変量解析」

1月19日(第2日)

(午前) 実習:GC/MSを用いたサンプル分析

(午後) 実習:GC/MSデータの多変量解析 実習終了後、懇親会(予定)

1月20日(第3日)

(午前) 講義(新間):

「見えないものを見るイメージングMS 実習:イメージングMSを用いたサンプル分析」

(午後) ラウンドテーブルディスカッション、総括

終了予定 17:00頃

1)メールのタイトルは、「2016メタボロミクス講習会参加希望(氏名@所属)」としてください。

2)本文中に、以下の項目を記載してください。

氏名、所属、現在の仕事、メタボロミクスを何に使いたいか?

3)申し込み先

日本生物工学会メタボロミクス研究部会代表

大阪大学工学研究科生命先端工学専攻教授

福崎英一郎

E-mail: fukusaki[atmark]bio.eng.osaka-u.ac.jp

Published by 学会事務局 on 24 10月 2016

生物工学会誌 第94巻 第10号

根来 誠司

研究に対する価値観は研究者によって異なるが、「新規性・独創性」と「社会貢献」を判断基準にするという点では共通しているであろう。しかし、ここでは見方を少し変え、研究における「個性」という面から考えてみたい。定年を間近に控え、思いがけず、今回、執筆の機会をいただいた。これから研究室を立ち上げる方や、研究者を目指す若い方への提言としてお読みいただければ幸いである。

学生に同じテーマを出しても、その後の発展の経過は、直接、その研究を行った学生の「個性」により、大きく変わる場合がある。実験の上手下手も個性の一つと言えなくもないが、期待した結果が得られなかった時に、その研究を中止するのか、あるいは、新たな方向性を見いだすのかは個人レベルでの判断になる。潜在的に重要な事実を含んでいるにもかかわらず、見過ごされる場合も多い。特にその分野を取り扱う研究者が少ない時には、その研究を行っている本人が気付かなければ、永遠に埋もれたままになる可能性がある。一方、見落としてしまいがちな些細な現象に気付き、その研究を発展させて、人類に大きな福音をもたらす可能性もある。フレミングが、カビが生育したシャーレの周辺でバクテリアの増殖が抑えられるという現象からペニシリンを発見したという話は有名であるが、これは後者の例であろう。

さて、研究テーマは自由に選択できるはずであるが、実際には多くの制約の中で選ばざるを得ない。卒研生としてある研究室に配属されれば、その時に出された数個のテーマから一つを選び、研究活動の第一歩を踏み出すことになる。企業の研究開発では、その制約はより強いと思われる。私事であるが、40年ほど前に、大阪大学・岡田弘輔教授の研究室で卒業研究のテーマとして与えられた課題は、ナイロン工場廃棄物を分解する酵素の一つを精製するというものであった。

当時は、遺伝子工学の黎明期であり、抗体遺伝子の構造など画期的な成果がNature、Science、Cellなどに続々と掲載されていた時期であった。私の場合、卒研テーマとして与えられた酵素の精製がうまくいったことから、大学院では、「微生物の環境適応や酵素進化を理解するためのモデル系」という意味と、「遺伝子工学の研究室への技術導入」という目的から、その酵素の遺伝子組換え実験を始めることになった。その後、同じ研究室で助手・助教授として在籍させていただき、現在の大学に移った後も、テーマを中止する必然性がなかったことから、結果的に現在に至るまで、この流れの研究を続けることになった。研究内容として「立体構造に基づく触媒機構と熱安定化機構の解析」「加水分解酵素の逆反応を利用したアミド合成」「ナイロンポリマーの分解と再資源化を考慮したポリマーの探索」へと展開し、現在、「非天然アミノ酸の代謝工学に関する研究」を始めているが、最初の一歩がその後の研究を方向付けることになった訳である。

環境・エネルギー問題、医用材料・新薬・新機能物質の開発などにおいて、すでに中心的課題として認知されているものについては、多額の競争的資金が投入され、共通の目標に向かって多くの研究グループがしのぎを削っている。この中でも新規性と独創性が重要であることはいうまでもないが、現在注目されている分野は、これを注目させた先人の研究に基づくものである。一歩先んじた研究者は、個人の業績評価のみならず、産業化につながる場合、市場確保の面で優位になるが、その研究者でなくても別の誰かが同時期に成功するとすれば、社会全体から見れば、同等の恩恵を受けたことになる。一方、その研究者がいなければ、その分野が展開できないような研究もある。研究領域が細分化した現在では、独自性の高い題材を見いだすことが困難になりつつあるが、将来を担う研究者には、後者がイノベーションの原点であることを心に留め置いていただきたいと願う。

著者紹介 兵庫県立大学大学院工学研究科応用化学専攻(教授)

Published by 支部:関西 on 24 10月 2016

| 日時 | 2016年8月26日(金)13:20~19:30 |

|---|---|

| 場所 | 関西大学千里山キャンパス100周年記念会館 |

| 日時 | 2016年9月13日(火) |

|---|---|

| 場所 | 淡路夢舞台国際会議場 |

| 日時 | 2016年11月10日(木)13:00~16:45 |

|---|---|

| 場所 | 大阪府立大学I-siteなんば(大阪市浪速区敷津東2-1-41 南海なんば第一ビル2階) |

| 日時 | 2017年3月3日(金)13:00~18:30 |

|---|---|

| 場所 | 京都市成長産業創造センター (〒612-8374 京都市伏見区治部町105番地) |

Published by 学会事務局 on 24 10月 2016

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 19 10月 2016

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2016年10月19日付で、第31回「バイオインフォマティクス」![]() が掲載されました。

が掲載されました。

Published by 支部:九州 on 19 10月 2016

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)

E-a07 抗体薬物複合体の作製を目指したCCAP法の開発と作製したADCの機能評価

…○横田璃里1,橋本 駿1,辻井温子1,加藤太一郎1,馬場昌範2,伊東祐二1

(1鹿大院・理工・生命化学,2鹿大院・医歯学総合・健康科学)

(講演時間15分:発表10分、討論・審査5分)

Published by 支部:九州 on 19 10月 2016

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

(講演時間12分:発表10分、討論2分)

Published by 支部:九州 on 19 10月 2016

講演の部(13:00~15:00)

(支部長挨拶)

質問に対する回答の部(15:00~16:00)

質問をアンケート用紙へ記入してもらうか、若しくはスマホから投稿してもらうことで受け付け、それに対して講師の方が回答するコーナーを設ける。

大学院生との交流の部(16:00~17:00)

大学院に在籍する大学院生数名との交流会を行う。大学での研究活動の現状に対する理解と、琉球大学への進学や発酵産業への就職の動機付けとなることを期待する。

外山 博英(琉球大学農学部 亜熱帯生物資源科学科)

TEL/FAX: 098-895-8805 E-mail: toyama@agr.u-ryukyu.ac.jp

Published by 学会事務局 on 18 10月 2016

| 日時 | 2017年1月27日(金)13:00~ |

|---|---|

| 場所 | 九州大学西新プラザ (〒814-0002 福岡市早良区西新2-16-23) |

| プログラム |

(14:05 休憩) <若手研究者による機能性脂質の研究>

(15:15 休憩) 【一般講演】 (講演、質疑、交代をあわせて1演題15分)

「HDL機能としての抗酸化能とその臨床的意義」

|

| 参加費 | 参加費2,000円(非課税)、懇話会費4,000円(税込)ただし、いずれも学生無料 |

| 定員 | 講演会80名、懇話会50名 |

| 申込み方法 | メールにて、住所、氏名、所属、メールアドレス等を明記の上、下記宛にお申込みください。懇話会参加の有無も必ずご記載ください。 |

| 申込先 | 〒536-8553 大阪市城東区森ノ宮1-6-50 地方独立行政法人大阪市立工業研究所 生物・生活材料研究部 永尾寿浩 TEL: 06-6963-8073 FAX: 06-6963-8079 E-mail: nagao@omtri.or.jp |

| 備考 | お申込みいただいたお名前等の個人情報は、参加確認および今後の学際的脂質創生研究部会講演会のご案内以外の目的には使用いたしません。 |

Published by 若手会 on 17 10月 2016

※2017年1月ごろから新規登録が行えない状況が発生していました。新規登録を希望された方、大変申し訳ございませんでした。現在は復旧しております。

大変遅くなりましたが、若手会メーリングリストを開設いたしました。

登録頂くと

1.ML管理者から配信されるメールを受信できます。

2.ML管理者から発信されるメールは、登録者全員宛の場合と、研究分野限定の場合とがあります。ML登録時に専門分野、ご興味のある分野を入力して頂くことで、当該分野の関連情報メールを受信できます。

3.過去に配信されたメールを閲覧することができます。

(注意) 登録者がMLでメールを送信することはできません。メール送信を希望される場合はbio.wakatekai@gmail.com宛にご依頼ください。

ML登録は下記のサイトから可能です。

http://133.6.182.46/sbj/login/signup/pw:BARDvzJwHgg=

登録後、メイン画面 ( http://133.6.182.46/sbj/ ) からログイン頂くと、「登録者情報の更新」と「過去のメールの閲覧」が可能です。

2014年~2016年の「夏のセミナー」、「総会・交流会(事前登録者のみ)」に参加された方は、既に登録が完了しております。登録情報の変更は上記の通り「メイン画面」からログインして頂き、変更ください。MLからの脱退を希望される方はbio.wakatekai@gmail.com宛にご依頼ください。

若手研究者の集い 幹事

Published by 学会事務局 on 14 10月 2016

第69回日本生物工学会大会

実行委員長 竹山 春子

第69回日本生物工学会大会は2017年9月11日(月)~14日(木)まで早稲田大学 大隈講堂-西早稲田キャンパス(東京)にて開催されます。つきましては、日本生物工学会大会にふさわしいシンポジウムを公募します。

会員各位におかれましては提案書に

1) 課題名(日本語によるシンポジウム、英語によるシンポジウムの別)

2) 開催の趣旨

3) 世話人名(連絡先)

4) 参加予定者数(講演者、参加者)

5) その他希望事項

をお書きいただき、2016年11月1日(火)~2016年12月28日(水)の間に、メールにて下記宛までお申込みください。

なおシンポジウム世話人は、参加登録開始日(2017年4月10日予定)の時点で本学会正会員である必要がありますので、ご注意ください。

会場数に限りがありますので、応募多数の場合には、生物工学に関連する、「新たな研究領域の開拓」、「国際展開推進」、「産業界への貢献」、「産学連携」、「地域社会への貢献」、「若手会員の育成」などのコンセプトに沿った申請を優先的に採択させていただきます。

シンポジウムの開催時間は2時間を基本とさせていただきます。採択課題は上記1) から3) の項目を大会HPにて掲載させていただきます。研究部会からの申請であっても、採択において優先されるものではありません。基本的にシンポジウムの講演者への旅費、謝礼は実行委員会ではご用意できません。

上記趣旨をご理解の上、ご応募いただきますようお願い申し上げます。

採択につきましては2月上旬に世話人にメールにてお知らせいたします。

【申込先】

筑波大学 生命環境系

シンポジウム担当: 青柳 秀紀

E-mail: aoyagi.hideki.ge@u.tsukuba.ac.jp

【募集】

【選考の手続き】

■関連記事:【年次大会】シンポジウムの開催と運営に関する理事会方針

https://www.sbj.or.jp/meeting/meeting2010_sympo_board_policy.html

Published by 学会事務局 on 13 10月 2016

日本生物工学会

正会員各位

平素は学会活動にご協力を賜りありがとうございます。

日本生物工学会では、来年3月に、任期満了に伴う代議員選挙を実施いたします(2016年11月25日告示予定)。代議員の立候補および投票には、2016年11月25日(金)の時点で正会員であることが必要です。

2016年会費を未納の方は、11月18日(金)までに2016年会費(9,800円)の納入をお願いいたします。

振込先:

【ゆうちょ銀行振込】

振込口座: 00910-3-54007

公益社団法人 日本生物工学会

【銀行振込】

三菱東京UFJ銀行 茨木支店

普通口座 3793590

公益社団法人 日本生物工学会

Published by 支部:中部 on 11 10月 2016

| 日時 | 2016年11月4日(金)12:00~11月5日(土)12:00 |

|---|---|

| 会場 |

|

| URL | http://biotech.fpu.ac.jp/topics/2016/001827.html |

| 参加費 | 社会人 (教員・ポスドク等) 17,000円 学生 (学部生・院生) 10,000円 ※講演会参加費、宿泊費、懇親会費込 |

| 実行委員長 | 村上茂(福井県立大学生物資源学部 教授) |

| 問合せ先 | 福井県立大学 生物資源学部内 「第9回 北陸合同バイオシンポジウム」実行委員会 E-mail: hbio2016@fpu.ac.jp |

【主催】福井県立大学生物資源学部、石川県立大学生物資源工学研究所、富山県立大学生物工学研究センター

【共催】 日本生物工学会中部支部ほか

Published by 支部:中部 on 11 10月 2016

Published by 支部:中部 on 11 10月 2016

日本生物工学会中部支部のメールマガジンBBChubuの第10号(2016年10月号)を掲載しました。

⇒日本生物工学会中部支部 メールマガジン『BBChubu』(第10号)![]() (2.24MB)

(2.24MB)

BBChubuは、中部支部の会員相互の交流のためのマガジンで、研究紹介、留学体験、大学ブランド商品紹介、中部地区の企業紹介、コーヒーブレイクという会員交流広場(懸賞問題付き!)もあります。他支部の会員の方々にもお知らせいたしますので、ご覧いただき、ご意見をお送りください。懸賞問題へのご投稿もお待ち申し上げます。⇒BBChubu過去号はこちら

中部支部 BBChubu編集担当

Published by 支部:中部 on 11 10月 2016

BBChubuは、中部支部の会員相互の交流のためのマガジンで、2012年より年2回発行しています。研究紹介、留学体験、中部地区の企業紹介、コーヒーブレイクという会員交流広場(懸賞問題付き!)もあります。

他支部の会員の方々にもお知らせいたしますので、ご覧いただき、ご意見をお送りください。懸賞問題へのご投稿もお待ち申し上げます。

中部支部 BBChubu編集担当

| 『BBChubu』第12号 | 2017年10号発刊 |

| 『BBChubu』第11号 | 2017年4月発刊 |

| 『BBChubu』第10号 | 2016年10月発刊 |

| 『BBChubu』第9号 | 2016年4月発刊 |

| 『BBChubu』第8号 | 2015年10月発刊 |

| 『BBChubu』第7号 | 2015年4月発刊 |

| 『BBChubu』第6号 | 2014年10月発刊 |

| 『BBChubu』第5号 | 2014年4月発刊 |

| 『BBChubu』第4号 | 2013年10月発刊 |

| 『BBChubu』第3号 | 2013年4月発刊 |

| 『BBChubu』第2号 | 2012年10月発刊 |

| 『BBChubu』第1号 | 2012年4月発刊 |

Published by 支部:中部 on 06 10月 2016

【講演会】

13:10~13:50

「内共生細菌の進化と糖質利用戦略—なぜ、オリゴ糖は健康に良いか?—」

……… 鈴木 徹(岐阜大学・応用生物科学部)

13:50~14:30

「コーヒー豆マンノオリゴ糖の製造技術・健康機能及び商品への活用」

………黒澤 真一郎(AGF)

14:30~15:00

「機能性リン脂質の酵素合成」

………岩崎 雄吾(名古屋大学 大学院生命農学研究科)

【企業見学】15:15~17:00

(アクセス)

当日「近鉄白子駅東口」および「AGF鈴鹿株式会社」間の無料の送迎バスを準備いたします。

ご自分で来られる方は

【鉄道・バス】

伊勢鉄道線 玉垣駅より徒歩約15分

三重交通バス 石垣池公園バス停より徒歩1分

【車】

東名阪自動車道 鈴鹿ICより約30分

Published by 学会事務局 on 04 10月 2016

このたび、セルプロセッシング計測評価研究部会では、第29回日本動物細胞工学会2016年度国際大会(JAACT2016)の2日目に行われますシンポジウム "Cell- and Tissue-Based Assays"を共催という形で開催させていただく運びとなりましたのでご案内申し上げます。

セルプロセッシング計測評価研究部会員の皆様におかれましては、JAACT2016に会員価格でご参加いただけるようになっております。

Online Registrationシステムでの受付が10月10日(月)までとなっており、急なご案内になってしまい恐縮ではございますが、ご興味のある先生におかれまして是非この機会にご参加いただきますようお願い申し上げます。

JAACT2016: http://www.aeplan.co.jp/jaact2016/index.html

Symposium 3

日時:2016年11月10日(木)10:00 ~ 12:00

会場:神戸国際会議場

オーガナイザー: 産総研 藤田、京都大学 堀江

講演者:

申込み締切り: 2016年10月10日(月)

⇒参加申込みフォームはこちら

HP内に"Registration fee for JAACT/ESACT Member is available for the member of division of cell processing Engineering, the Society for Biotechnology, Japan (SBJ)"と記載されていますので、ご確認ください。

Published by 支部:関西 on 03 10月 2016

盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。

「知っているようで知らないこと」「今さら聞けないこと」ってありませんか?今回の講演は『培養』についての“知っておきたい”をもう一度確認できる内容です。生物工学分野の研究者にとって『培養』は日常的に行う実験操作のひとつです。しかし、その『培養』を支える技術は非常に奥が深く、基本をおろそかにするとせっかくの実験を台無しにしてしまいます。質疑応答時間もございますので、この機会に日頃疑問に感じていることを解消しましょう!

Published by 支部:関西 on 03 10月 2016

| 日時 | 2016年11月10日(木)13:00 ~ 16:45 |

|---|---|

| 場所 | 大阪府立大学I-siteなんば (大阪市浪速区敷津東2-1-41 南海なんば第一ビル2階) |

| 参加費 | 無料 |

| URL | https://www.sbj.or.jp/event/kansai_young_seminar_20161110.html |

培養は微生物研究をするうえで行う基本操作のひとつである。既製培地を購入するのか自ら培地を作製するのか、各成分は微生物増殖に必須なのか、試薬はラボにあるもので代替可能なのか、液体培地と固体培地はどう使い分けるのか、ちょっと特殊な微生物は敷居が高いのかなどなど。困った時、迷った時に役立つ情報を、演者がコレクションにおいて様々な原核生物を扱った経験から紹介する。

プラスチック器具は、今では生物学研究の現場になくてはならないものとなりました。身近にあって毎日使っていながらも、意外に皆さんが知らない、あるいは気づいていないプラスチック器具の知識もあります。これからのデータ取得に役立つような、より適した便利なプラスチック器具を選択できるポイントをご紹介いたします。

超純水・純水は基礎研究から研究開発、試験、製造、各種洗浄にまで、幅広い分野で利用されている‘基本’です。分析、試験、実験で再現性のある精度の高い結果を得るためには、結果に影響を与える要素が取り除かれて、かつ一定の水質を保っている水を用いることが必要です。特にバイオ実験・試験に用いる水は単に細菌が取り除かれているだけではなく、エンドトキシンが除去されていることなどメルクは、「水」に関して、第一線で研究・開発・医療・製造に携わる研究者、社会人の方から、これから研究室で実験を始めるという学生の方まで幅広く業務にお役立ていただける内容をお伝えいたします。

♦ 関連記事:【関西支部】若手企画委員会セミナー「知っておきたい培養のはなし」

Published by 若手会 on 03 10月 2016

本年度の生物工学若手研究者の集い(若手会)総会・交流会2016は、9月29に富山県富山市ANAクラウンプラザホテルにて開催されました。多数のご参加を頂き、ありがとうございます。

今回の生物工学会では、学生の発表の場を増やしたいとの思いから、若手会オーガナイズのプレゼンコンペを開催しました。多数の応募の中から9件の口頭発表を採択し、非常に活発なディスカッションを行うことができました。その中から、特に優秀なプレゼンを行った3名の発表者を、総会で表彰しました。

最優秀賞:松浦 理史さん(京都大学)

優秀賞:杉山 在生人さん(東北大学)、熊谷 仁志さん(大阪大学)

総会・交流会をご準備頂きました石川県立大学 小柳喬先生、富山県立大学 戸田弘先生をはじめ、本会をご支援頂きました皆様に深く御礼申し上げます。そして、全国よりはるばる富山にご参集頂きました参加者の皆様、誠にありがとうございました。本セミナーをきっかけに、皆様の交流の輪が広がっていくことを若手会一同、切に期待しております。

来年、広島大学 田島誉久先生が実行委員長をされる夏のセミナー(広島)でぜひお会いしましょう。

【総会の様子】

Published by 学会事務局 on 03 10月 2016

第68回日本生物工学会大会は、盛会のうちに終了いたしました。

ご参加いただきました皆様、ご協力いただきました関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

第69回日本生物工学会大会は、2017年9月11日(月)~14日(木)に早稲田大学にて開催される予定です。

Published by 学会事務局 on 23 9月 2016

生物工学会誌 第94巻 第9号

松井 和彦

「思えば遠くへ来たもんだ」とは、1978年(昭和53年)に発売された武田鉄矢氏が率いる海援隊の楽曲のタイトルである。1980年には同名の映画の公開に合わせて再び発売され、1981年にはテレビドラマ化され、主題曲にもなったので、ノスタルジックなメロディーをご記憶の方も多いのではないかと思う。この曲の中に、「思えば遠くへ来たもんだ この先どこまでゆくのやら」という印象的なフレーズがある。

1981年に味の素(株)に入社以来、35年余の会社生活の中で、何度かこのフレーズが頭の中に浮かんできたことがあった。担当する研究開発テーマが大きく変わり、研究開発の方向性を見いだすべく、七転八倒した後で、また、新たな職場環境に慣れ、新たな役割期待にも応える自信がある程度芽生えてきたころに、あるいは、海外でジョイントベンチャー設立を命じられ、赴任地の生活環境にも慣れ、設立したベンチャー企業の基盤がようやくできあがったころに、「思えば遠くへ来たもんだ この先どこまでゆくのやら」というこのフレーズが頭を過ったものである。これから自分はどこへ向かうのか?と思い悩むのである。今、自分のキャリアを振り返ると、こういう時に新たな道に進むきっかけを与えてくれた人が自分の周囲にいたように思う。進む道の選択には不思議と縁というものがあったような気がする。思いのまま、「随意」とはいかないが、「随縁」、つまり縁に従ってきたのではないかと思う。

「人事を尽くして天命を待つ」ということわざがある。目標に向かって努力をするが、その結果は天にまかせるという意味である。このことわざの順序を逆に変えた「天命を待って人事を尽くす」という山村雄一元大阪大学総長の言葉の方が企業に勤める私には好ましく思える。第6回生物工学産学技術研究会で講師を務めていただいた江崎グリコ(株)の栗木隆氏も同じことを言っておられた。天から与えられた機会をとらえて、それを十二分に活かすように能動的に取り組むということのようだ。企業では研究開発の現場に新人として配属された方が、ずっと研究開発の最前線で活躍し、会社生活を終えるというケースは多くないと思う。ある日突然研究開発以外の部署への異動を命じられ、新たな職場で、これまでのキャリアにない役割期待に応えることが求められることがある。周囲が対象者のキャリアパスを検討したうえでの異動であることは想像に難くないが、自らが期待した通りであるとは限らない。しかしながら天命と捉えることで新たな業務に前向きに取り組めるように思える。

人事を尽くして天命を待つと、どうしても天命を自分の都合の良いように期待してしまう。期待通りにいかないと、自らに原因があったとしても、誰かを恨むことになるかもしれない。大学を卒業後、研究開発の現場で会社生活をスタートし、35年余の間にさまざまな職場や業務を経験させていただいた。思えば遠くへ来たもんだと実感するが、この先どこまでゆくのやらとも思う。新たな天命を待って人事を尽くしたい。

日本生物工学会は生物を研究対象として、実学、知・技の実用化を志す者が集う、切磋琢磨の場であると思う。ここ数年、徐々に年次大会への参加者が増え、また産学官の交流の場が増えてきたように感じる。生物工学産学技術研究会の懇親会で、ある学生の方から、就職活動がうまくいかず落ち込んでいた時に生物工学産学技術研究会に参加して産業界の方と意見交換し、もう一度就職活動に取り組もうという前向きな気持ちになり、幸いにしてその後就職することができたということを聞いた。会員の方々にとって、年次大会や本学会主催のさまざまな交流の場は、情報収集や研究ネットワーク拡大の場としてだけでなく、自らのキャリアを振り返り、新たな道に進むきっかけの場にもなっているのだと思った。本学会を介してさまざまなステークホルダー間の交流が活発になることを期待している。

著者紹介 味の素株式会社(上席理事)

Published by 学会事務局 on 23 9月 2016

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 支部:西日本 on 21 9月 2016

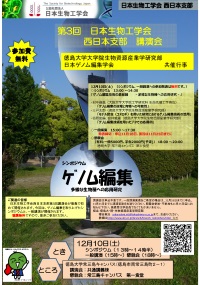

日本生物工学会西日本支部第3回講演会が徳島で初めて開催されます。

今回は、ゲノム編集を取り上げたシンポジウムと、一般講演が開催されます。

聴講無料ですので、是非ご参加ください。⇒ポスターはこちら![]()

「ゲノム編集の原理と育種への可能性」

……村中俊哉(大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻)

「モデル昆虫(コオロギ)を用いた研究におけるゲノム編集技術の活用」

……三戸太郎(徳島大学大学院生物資源産業学研究部)

「ゲノム編集技術を用いたブタでの応用例」

……谷原史倫、音井威重(徳島大学大学院生物資源産業学研究部)

【共催】徳島大学大学院生物資源産業学研究部、日本ゲノム編集学会

一般講演注意事項

Published by 学会事務局 on 21 9月 2016

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2016年9月21日付で、第30回『DNA鑑定はなぜ「DNA」か』![]() が掲載されました。

が掲載されました。

Published by 学会事務局 on 20 9月 2016

盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。

第8回生物工学産学技術研究会を月桂冠株式会社昭和蔵ホールにて開催いたします。今回は、生物工学の原点である発酵技術に着目し、清酒醸造ならびにアミノ酸発酵において日本を代表する企業から「ものづくり」に対するチャレンジや商業化技術の最前線について、ご紹介いただきます。また、併せて、月桂冠 大倉記念館の見学会も企画いたしました。⇒アクセス

多数の方々のご参加をお待ち申し上げます。

Published by 支部:西日本 on 14 9月 2016

盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。⇒開催報告はこちら![]()

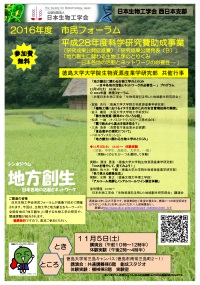

日本生物工学会西日本支部 2016年度市民フォーラムを徳島大学常三島キャンパスにて開催します。

多数のご参加をお待ち申し上げます。

「植物工場におけるイチゴ生産のための安全管理技術の開発」

……宮脇克行(徳島大学大学院生物資源産業学研究部)

「微生物資源:酵母のいろいろな話」

……金子嘉信(大阪大学大学院工学研究科)

「霧で海水から真水を抜き取る?」

……松浦一雄(ナノミストテクノロジーズ株式会社)

「食品表示の現状について」

……三浦浩幸(消費者庁食品表示企画課)

パネルディスカッション「地方創生に関わる生物工学のとりくみ」

⇒ポスターはこちら![]()

実験A:「DNAを増やして、見てみよう!」

……湯浅恵造(徳島大学大学院生物資源産業学研究部)

実験B:「色で見える酵素反応」

……佐々木千鶴(徳島大学大学院生物資源産業学研究部)

実験C:「アルコール発酵とノンアルコールワイン調合体験」

……水野貴之(徳島文理大学理工学部)

【主催】日本生物工学会 西日本支部 2016年度市民フォーラム「地方創生に関わる生物工学のとりくみ-日本各地の活動とネットワークの必要性-」平成28年度科学研究費助成事業(科学研究費補助金)(研究成果公開促進費)「研究成果公開発表B)」 (2016.11.5、徳島大学、世話人:徳島大学・辻 明彦)

【共催】徳島大学大学院生物資源産業学研究部、日本生物工学会「生物資源を活用した地域創生研究部会」

Published by 支部:西日本 on 09 9月 2016

日本生物工学会西日本支部では2016年度学生賞候補者の推薦募集をしております。下記の要領に従って優秀な学生の推薦をお願いいたします。

(1) 西日本支部地域内の大学の修士課程(博士前期課程)、博士課程(博士後期課程)および高等専門学校専攻科の学生で生物工学会会員

(2) 生物工学会年次大会および支部講演会において口頭・ポスター発表した者もしくは本学会の和文・英文誌に論文を公表した者

Published by 学会事務局 on 02 9月 2016

昨年度から新たな試みとして始まった、第2回『研究討論シンポジウム』を今年度も開催させていただきます。

日時は第68回日本生物工学会大会の後日(富山、9月30日 金曜〜10月1日 土曜)

場所は、富山市内の鯰温泉(http://www.namazu-onsen.com)を予定しております。

本シンポジウムは、研究部会に関連する皆様が学会以外でよりフランクにご自身の研究活動のみならず、興味のある研究や分野について討論する機会を設けることで、研究部会の活性化と、共同研究などの促進を目指すものであります。

内容としては、ご参加いただいた方に自己紹介も含め現在の研究内容やご興味のある研究課題などを口頭にてご発表いただきます。

また、オーガナイザーの方でも議論いただきたいテーマをいくつかご用意させていただく予定です。

ご発表いただいた研究内容について、自由闊達に議論いただければと思っております。

本会を通じて、同じ部会に所属する研究者同士のコミュニケーション強化と、研究内容の理解を図ることで、本研究部会や生物工学会発の新たな研究や研究チームが生まれるのではないかと考えております。

是非とも、参加申し込み方法をご参照の上、ご参加頂きますようお願い申し上げます。

お申し込みはこちらhttps://goo.gl/forms/23r7sVDoyjn0Cqf92(申し込み締切9月5日)

また、本シンポジウムは共同研究や部会運営、さらには研究室運営までの幅広い議論を目的としておりますので、基本的に学生の参加は不可とさせていただきたく存じます(但し、アカデミック志望の学生の方はご参加いただけます)。このため、ご研究室のみならず知人の研究者の方などで本学会や部会にご興味のある方がいらっしゃいましたら、ご紹介いただき、奮ってご応募をご検討いただけますようよろしくお願い申し上げます。

プログラム詳細はこちら。

オーガナイザー 秋山 佳丈(信州大学)、金岡 英徳(名古屋大学)

Published by 学会事務局 on 31 8月 2016

Journal of Bioscience and Bioengineeringでは、2016年8月31日より新規投稿論文を新しい投稿システム(EVISE®)で受け付けています。

♦ 投稿サイト: https://www.evise.com/evise/jrnl/jbiosc

Author Agreementのテンプレートはこちらからダウンロードしてください。

改訂論文については従来通りEESで受け付けます。

♦ 改訂稿の投稿サイト:http://ees.elsevier.com/jbiosc/

論文を投稿される前に最新のInstructions to Authorsをご確認ください。

EVISEについては、EVISE® e-learningをご参照ください。

Published by 学会事務局 on 31 8月 2016

このたび、2016年9月9日にバイオマス循環利用研究部会(BRUF)の活動の一つとして、BRUF講演会を開催します。本研究部会のテーマの一つであるバイオマス循環利用・持続型生産体系の構築には、環境保全・生態維持に加えて、生物種の保護も考慮する必要があります。そこで今回は、霊長類の生態学研究で著名な松田一希先生(中部大学)をお招きして、特別講演会を開催します。

松田先生は、豊かな原生林と多様な生物が生息するマレーシアサバ州キナバタンガン地域で、主に絶滅危惧種テングザルの生態を長期に渡って追跡・解明されています。生物工学とは全く異なる観点から、バイオマス循環利用ならびに生態保全に関する知見・見分・人脈を拡げる絶好の機会になりうると期待されます。

初秋のお忙しい時期ですが、研究部会員および研究部会員以外の皆様のご参加をお待ちしています。

申し込み希望者は恐れ入りますが、2016年9月6日(火)までに田代宛にご返信(名前、所属、連絡先等)願います。

| 講師 | 松田 一希 先生(中部大学) |

|---|---|

| 講演タイトル | マレーシア・サバ州における長期テングザル研究:森林開発とテングザルの保全 |

| 日時 | 2016年9月9日(金) 15:00~16:00(予定) |

| 場所 | 九州大学農学部5号館211教室 ⇒アクセス ⇒キャンパスマップ マップ中の番号68が農学部5号館で、211号室は2階です |

| 企画代表者 | バイオマス循環利用研究部会 部会長 九州大学農学研究院 酒井謙二 (kensak@agr.kyushu-u.ac.jp ) |

| 問合せ 申込先 |

バイオマス循環利用研究部会 幹事 同上 田代幸寛 (tashiro@agr.kyushu-u.ac.jp ) |

Published by 支部:東日本 on 26 8月 2016

(公社)日本生物工学会東日本支部 主催

| 日時 | 2016年11月4日(金)13時~11月5日(土)16時 | ||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 場所 | 大学セミナーハウス(東京都八王子市下柚木1987-1) | ||||||||||||||||||||||||||||

| 開催趣旨 | 「研究室から飛び出よう!」 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 学生・一般合わせて 35名 (定員になり次第、締め切らせて頂きます。相互交流の観点から、学生はできるだけ指導教員と一緒に参加されるようお願いします。人数に限りがありますので、広く交流を図る目的から学生さんはなるべく1研究室あたり2名程度までの申し込みにご協力下さい。学生単独での参加も可能ですが、必ず指導教員の許可を得てからお申し込みください。また、特許に係る情報を含むプレゼンテーションには対応できませんので、ご了承ください。) | |||||||||||||||||||||||||||||

| 内容 | プログラム予定

本セミナーは、三つのプログラムから構成されます。 <研究発表会> 参加学生全員に、自分の研究内容について発表していただきます。一度学会で発表したものや、まだデータが出ていないもの、全然うまくいっていないものでも構いません。発表時間は10分間(+質疑10分間)を予定しています。全体の発表時間は限られておりますので、先着順で受付させていただき、枠が埋まった時点で学生さんの申込みを締め切らせていただきます。研究発表では研究室外の人にも実験の背景や目的、進捗状況などをわかりやすく説明することを心掛けて、スライドを用意してください。(PCはこちらでも用意いたしますが、持参等については申込後に確認します。) <自由討論会> 企業や研究所などで社会人として研究・開発に携わっている先輩方と、学生時代や現在の経験談、企業で必要とされる能力や研究の心得など様々なことについて、緊密かつ自由に語り合います。ふだんなかなか知ることのできない、企業人や大学教員の経験や知識に触れるチャンスです。 <基調講演、モーニングプレゼンテーション> 本セミナーでは、将来生物工学分野での活躍を目指す皆さんへのエールとして、生物工学分野で活躍されている大先輩に、ご自身の研究歴やご経験をお話しいただいています。また、モーニングプレゼンテーションでは、生物工学学生優秀賞(飛翔賞)の受賞者による講演を予定しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 参加申込 | 10月7日(金)までに、1) 氏名、2) 性別(部屋割りに必要)、3) 一般会員/大学教員/学生会員/学生非会員の別、4) 所属、5)連絡先住所、TEL、E-mail、6)その他連絡事項、を記入の上、件名を「第11回学生発表討論会申込」として、下記申込先にE-mailにてお申し込みください。プログラム作成のため、学生の方には、参加申込締切後に簡単な要旨(500字程度)を作成して頂きますのであらかじめご承知おきください(要旨〆切は10月26日を予定)。 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 参加費 | 参加費の支払は、当日受付時にお願いいたします。 学生会員3,000円(税込)、学生非会員4,000円(税込) 一般会員・・・大学教員10,000円(税込)、大学教員以外7,000円(税込) (いずれも宿泊代・夕朝昼食代・要旨集代込) 一般会員の皆様には、研究発表会において学生の発表に対する様々な視点からのご指摘や自由討論会での積極的なアドバイスをお願いします。定員に限りがありますので、下記申し込み先まで早めにお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 申込先 | 日本生物工学会東日本支部 第11回学生発表討論会 担当 大槻隆司(山梨大学大学院医学工学総合研究部) E-mail: tohtsuki@yamanashi.ac.jp | ||||||||||||||||||||||||||||

Published by 学会事務局 on 25 8月 2016

第68回日本生物工学会大会講演要旨集の発送を開始しました。

大会の事前参加登録をされた方は、大会ホームページから講演要旨集PDFをダウンロードすることができるようになりましたのでご利用ください(2016年11月24日まで)。⇒ご利用方法はこちら

Published by 学会事務局 on 25 8月 2016

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 25 8月 2016

生物工学会誌 第94巻 第8号

田谷 正仁

皆さんは、実験ノートのデータや論文の図表を眺めながら、あれやこれやと想像を巡らし、それがある程度かたまって仮説となり、新たな具体的アイディアとなっていったという経験をお持ちではないだろうか。筆者は昔からこの想像を巡らすひと時が好きだった。

先日駅構内にある本屋さんをぶらついていたところ、受験シーズンということもあり、各種教科の受験対策本が積まれていた。何となくその中から現代文対策本を手に取りパラパラと頁を繰った途端に、遥か45年以上も昔の記憶がまざまざと蘇った。「本文中の傍線部分について作者の考えとして正しいものを次のから選べ」という設問である。高校生だった筆者は、現代国語の授業中に教科書の文章を題材にして、「作者の気持ちはこうだ」と先生が説明されたのがどうしても納得ができず、教科書の出版社を通じて作者に手紙を書き、自分が感じた「作者の気持ち」と先生の解説とどちらが近いか尋ねたことがある。若気の至りで今思い出すと赤面ものである(ちなみに返事は来なかった)。ただ、今でもこの類の受験問題が出されていることに多少の違和感を覚えた。つまり、ある文章を読んで何を感じるかは個々人で異なって当然であり、極論すれば正解などなくても良いと思うからである。件のような設問は、これから色々なことにチャレンジする若者の自由な発想(想像)を阻害するとさえ思えるのである。

日本には読み手・聞き手の想像をたくましくさせる伝統的な文芸がある。その代表が俳句であろうか。作者の世界がわずか17文字の中に凝縮されているため、読み手側の想像をかき立てる。「古池やかわず飛び込む水の音」―古池の場所は山里か/古刹の裏境内か?季節は(蛙の季語を気にしなければ)夏/秋?時間は昼下がり/夕暮れ時?蛙はガマガエル/トノサマガエル?そもそも飛び込んだのは1匹なのか/複数匹なのか?自分の過去の経験を重ね合わせ、どのような情景を想像してもどれも間違いだとは言えないように思う。一方、聞き手と一体となって物語を創る芸に落語がある。落語家は一人でナレーターから登場人物まですべてを演じなければならないために、細部にわたる描写には限界がある。したがって聞き手の想像に頼る部分がある。名人と言われる落語家ほど聞き手に想像する余地を残し想像を促す間の取り方がうまい。水を打ったようにシーンと静まり返った会場で、聞き手一人ひとりが想像を巡らしているのを確かめているかのようである。同じ演目を聞いても、各人異なった感想をもつことが落語の楽しいところでもある。

浅田次郎氏のエッセイ中で、次のような一文が目に留まった。―小説に限らず、あらゆる文学は人間の想像力を涵養する。そして、想像は創造の母である。近代アカデミズムにおいて、もっとも非生産的な分野にちがいない文学が、他の学問に伍して尊重された理由はこれであろう。人間が文学を非生産的なるものとして軽侮すれば、想像力は衰え、あらゆる文化は新たな創造ができずに停止し、退行する。このごろ問題とされている、「読書ばなれ」の真の弊害は、実はかように重大なものであると思われる(浅田次郎:つばさよつばさ、JALグループ機内誌スカイワード9月号、p. 109–112、2015より)。

氏の言うあらゆる文化の中に科学技術も含まれることは言うまでもない。大学の文系を中心とした学部再編成が取りざたされている昨今、「想像」と「創造」の関係性について考えさせられた。1のものを2に作り上げるのは比較的容易かもしれないが、ゼロから1を生み出すには想像力が必要であろう。皆さん、せいぜい想像に関する感性を磨き創造力を養おうではありませんか。本稿脱稿後、JT生命誌研究館館長の中村桂子先生が想像と創造について同様の話をしておられるのを知り、意を強くした(週刊文春6月16日号、p. 100–114、2016)。

著者紹介 大阪大学大学院基礎工学研究科(教授)

Published by 学会事務局 on 24 8月 2016

第68回日本生物工学会大会の初日(2016年9月28日)に2016年度学会賞の授賞式が開催されます。

【日時】2016年9月28日(水) 9:00~9:50

【会場】富山国際会議場 3階 A会場(メインホール)

9:00~9:05 会長挨拶

9:05~9:10 KSBB会長挨拶

9:10~9:20 名誉会員、功労会員推戴

9:20~9:50 各賞授賞式

受賞講演:

♦関連記事:【学会賞】2016年度学会賞受賞者決定のお知らせ

Published by 部会:代謝工学研究部会 on 23 8月 2016

日本生物工学会代謝工学研究部会では2016年度の活動の一環として、技術交流会を開催します。ご好評いただきました過去3回の交流会につづき、第4回交流会でも研究部会関係企業や大学院生、若手研究者を対象として、代謝シミュレーション技術の講習・実習を行います。今回から、代謝シミュレーションの実行環境をMatlab(無料体験版)に変更し、より実践的な実習を行います。また交流会の2日目では応用編として、OptKnockやフラックスバライアビリティー解析など、代謝工学に有用な新手法の解説と研究事例の紹介を行います。

初めての参加者はもちろん過去の参加者のみなさまにも、代謝シミュレーションの新たな用途を知る機会としてふるってご参加いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

詳しくは、大阪大学大学院情報科学研究科 代謝情報工学講座ホームページ(http://www-shimizu.ist.osaka-u.ac.jp/hp/me.html)をご覧下さい。

Published by 学会事務局 on 19 8月 2016

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2016年8月16日付で、第29回「遺伝子解析」![]() が掲載されました。

が掲載されました。

Published by 学会事務局 on 01 8月 2016

2016年度生物工学若手研究者の集い 夏のセミナー(2016年7月16~17日、東京都府中市・ホテルコンチネンタル府中にて開催)は、全国から過去最多の計152名(一般64名、学生88名)の方々にご参加いただき盛況のうちに終了いたしました。⇒活動報告はこちら

Published by 若手会 on 01 8月 2016

本年度の生物工学若手研究者の集い(若手会)夏のセミナー2016は7月16日~7月17日に、東京都府中市・ホテルコンチネンタル府中にて開催されました。

今回は、夏のセミナーの原点である参加者間の交流を促進することに重点をおき、『熱』い議論の中から自然とつながりができると良いのでは、と考えました。初日は第一線で活躍する若手研究者の特別招待講演とポスターセッションを企画し、例年通りの優秀ポスター賞・飛翔賞ポスター賞に加え、優秀質問賞を創設し、参加者全員に熱が入る仕組みを導入しました。また、2日目の起業家マインド養成バイオリーダーズ研修では、参加者の熱い議論を促すために事前予習課題を提示し、当日はチームごとの議論・発表と、参加者の投票による優秀チームの表彰を行いました。

お陰様をもちまして全国から過去最多の計152名(一般64名、学生88名)のご参加をいただき、ポスター発表件数も84件と過去最大規模となりました。

【初日】

ウェルカム企画:ビール工場見学

ご厚意を頂きましたサントリー武蔵野ビール工場様に深く御礼申し上げます。

セミナー会場(ホテルコンチネンタル府中)準備

受付準備完了(主担当:董)

はじめに

まず、若手会会長の原田 和生先生(大阪大学)からご挨拶頂きました。

引き続き、実行委員長の河原より謝辞および本セミナーの趣旨説明を致しました。

講演会

講演会では、6名の先生方にご講演頂きました。研究成果に加え、これまでの研究者人生、研究過程を熱く語って頂き、素晴らしいご講演に感銘しました。

特別講演1 (座長:篠原)

『生体分子の恊働機能形式を進化デザインする』

梅野 太輔先生(千葉大学)

特別講演2(座長:山口)

『電子伝達蛋白質がつなぐもの』

石北 央先生(東京大学)

特別講演3(座長:太田)

『へいおまち!細胞凝集体を“握る”技術!!』

小島 伸彦先生(横浜市立大学)

特別講演4(座長:戸根)

『人工染色体技術の開発と創薬・医療への応用〜融合から何かが生まれる〜』

香月 康宏先生(鳥取大学)

特別講演5(座長:河原)

『次世代バイオロジクス創薬の熱い戦い~製薬企業研究者としての戦い方~』

鈴木 智香子先生(第一三共株式会社)

特別講演6(座長:山田)

『Think Hybrid. 異分野融合研究のすすめ』

竹内 昌治先生(東京大学)

会場の様子

活発なディスカッションが繰り広げられました。

その後、セミナー会場を模様替えしてポスター会場としました(主担当:山平)。

夕食後にポスターセッションへ。

ポスターセッション(主担当:南畑)

過去最大の84件のポスター発表で熱気に包まれました。

懇親会

乾杯後、優秀質問賞の表彰イベントを行いました(司会:福島)。

抽選で当たったポスター番号の方(景品:若手会ロゴ入りじゃがりこ)に優秀質問賞受賞者を理由と共に発表して頂きました(各10名)。

優秀質問賞(景品:特製アクリル楯)

安彦 弦太さん(協和発酵バイオ株式会社)

福谷 洋介さん(東京農工大学)

馬場 健史さん(九州大学)

今中 洋行さん(岡山大学)

南出 泰佑さん(東京工業大学)

福島 一幸さん(エーザイ株式会社)

岩田 紘宜さん(新日鉄住金エンジニアリング株式会社)

加藤 竜司さん(名古屋大学)

加瀬 央子さん(日本女子大学)

宮本 義孝さん(国立成育医療研究センター)

懇親会は夜遅くまで続きました。

【2日目】

研修セミナー(司会:羽城)

「起業家マインド養成バイオリーダーズ研修」

松本 正先生(株式会社レクメド)

松本先生よりご講演を頂いたあと、1チーム4~5人、1ブロック5~6チームの計5ブロック29チームに分かれ、『臍帯血を出発細胞とする再生医療』を題材としたベンチャービジネスの提案を考えました。

グループワーク(1時間半)では熱い議論が繰り広げられました。

1時間半はあっという間に過ぎ、制限時間が迫ってきました。まとめなければ。。。

時間内にペンで模造紙2枚に提案を書き、1チーム5分間以内で各ブロック内発表を行いました(予選)。1つの題材にも関わらず、これほど多様なビジネス提案が出てくるのかと驚きました!

ブロックメンバーの挙手による投票で、各ブロック代表チームを選抜しました。

決勝に選ばれた5チームは、壇上に模造紙を張り、全員の前で発表を行いました。さすが決勝戦、素晴らしい発表でした。鋭い質問も飛び交いました。

全員で投票箱に投票しました。

休憩をはさみ、集計して表彰式へ。

表彰式

ベストバイオリーダーズ賞(金賞)(景品:特製金メダル):A1チーム

山田 真澄さん(千葉大学)・大野 翔登さん(協和発酵バイオ株式会社)・高木 綾湖さん(神戸大学)・ 桝井 瑛司さん(東京大学)

バイオリーダーズ賞(銀賞)(景品:特製銀メダル):C2チーム

篠原 満利恵さん(東京大学)・岡橋 伸幸さん(大阪大学)・中宿 優太さん(東京大学)・西橋 友理子さん(日本女子大学)

実行委員の羽城より表彰が行われました。

受賞おめでとうございます!

最優秀ポスター賞(景品:賞状・特製クリスタルトロフィー)

佐用 かなえさん(横浜市立大学)

『おしくらまんじゅう培養法による骨髄疾患診断法の開発』

優秀ポスター賞(景品:賞状・特製メダル)

池内 暁紀さん(豊田中央研究所)

『大規模ゲノム再編を進化の駆動力とする新規育種技術』

小崎 一功さん(名古屋大学)

『細胞内機能性ペプチド探索系を用いた高活性ペプチドの取得』

里村 淳さん(京都大学)

『実験室進化Saccharomyces cerevisiaeの全ゲノム解析による熱適応戦略の分子解析』

田尾 文哉さん(横浜市立大学)

『スフェロイド六変化!』

立上 陽平さん(京都大学)

『根粒菌の生産するジベレリンが根粒数を制御する』

西村 勇哉さん(神戸大学)

『HER2受容体発現細胞を標的としたDDSキャリアの抗腫瘍効果の評価』

堀之内 貴明さん(理化学研究所)

『ハイスループット実験室進化とオミックス解析によるストレス耐性微生物の育種』

服部 修平さん(東北大学)

『低分子抗体-薬物複合体開発:リジン残基を標的とした化学修飾の起こりうる周辺環境の影響評価』

若手会会長の原田 和生先生より表彰が行われました。

ポスター賞受賞者の皆さん、おめでとうございます!

飛翔賞ポスター賞(景品:賞状・特製トロフィー)

鈴木 貴弘さん(神戸大学)

『担癌マウスを用いたポリアクリル酸修飾過酸化チタンナノ粒子の生体内分布の解明』

石西 諒さん(大阪大学)

『環境ストレス耐性植物作出に向けた極限微細藻類由来新規応答遺伝子の機能解析』

生物工学学生優秀賞(飛翔賞)受賞者が審査する「飛翔賞ポスター賞」の授賞を行いました。審査員は、安達 桂香さん、石井 友理さん(2016年受賞)、須志田 浩稔さん、徳山 健斗さん(2015年受賞)、岡橋 伸幸さん(2014年受賞)にお願いして、協議の結果、2名の飛翔賞ポスター賞を選んでいただきました。審査員より、授賞理由をコメント頂いた上で表彰していただきました。受賞おめでとうございます!

おわりに

今中 洋行先生(岡山大学)から、YABEC 2016のアナウンスをして頂きました。

続いて、田島 誉久先生(広島大学)から、来年の夏のセミナーについてアナウンスをして頂きました。

名残惜しかったですが、実行委員長の河原より皆様に御礼申し上げ、閉会とさせて頂きました。

最後に、セミナー会場前方にて集合写真を撮影しました。

本セミナーをご支援頂きました日本生物工学会、加藤記念バイオサイエンス振興財団、ご協賛・ご寄附を頂きました多数の企業様、そしてウェルカム企画の工場見学でご厚意を頂きましたサントリー武蔵野ビール工場様に深く御礼申し上げます。また、ご多忙の中、講演、研修セミナーをお引き受けくださった講師の先生方、会場利用で便宜を図ってくださったホテルコンチネンタル府中の皆様、本夏のセミナーの企画の機会を下さり、サポート頂きました若手会役員の先生方に心より感謝申し上げます。

そして、全国よりはるばる東京・府中にご参集頂きました参加者の皆様、誠にありがとうございました。本セミナーをきっかけに、皆様の交流の輪が広がっていくことを実行委員一同、切に期待しております。

来年、田島先生が実行委員長をされる夏のセミナー(広島)でぜひお会いしましょう!

<実行委員>

太田 誠一 東京大学

河原 正浩 東京大学(実行委員長)

篠原 満利恵 東京大学

董 金華 東京工業大学

戸根 悠一郎 日本新薬株式会社

羽城 周平 味の素株式会社

福島 一幸 エーザイ株式会社

南畑 孝介 九州大学

山口 哲志 東京大学

山田 真澄 千葉大学

山平 真也 東京大学

Published by 支部:東日本 on 27 7月 2016

2016(平成28)年5月28日

日本生物工学会 東日本支部長

石井 正治

日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ

日本生物工学会東日本支部は、生物工学の基礎、応用、技術の進歩に寄与した、若手の東日本支部所属本会会員に対して、『日本生物工学会東日本支部長賞』を授与できることといたしました。

本年は、8月9日(火)を応募締切とし、書類選考による一次選考通過者を対象として、8月19日(金)に第二次選考を兼ねた発表会を行います。なお、同発表会は、日本生物工学会会員に対して公開いたします。

多くの会員の皆さまのご応募をお待ちしています。

| 日程 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||

| 応募について | ||||||||

〒113-8657 東京都文京区弥生1-1-1 | ||||||||

| 日本生物工学会東日本支部長賞 授賞規程 | ||||||||

|

♦ 関連記事:

Published by 支部:東日本 on 27 7月 2016

盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。

日本生物工学会は、醸造、醗酵生産における技術・学術的発展を目指して活動し、間もなく100周年を迎えます。その歴史の中には、有用微生物や細胞株の単離技術、培養技術や、遺伝子工学を含めた育種技術、生産物の分離技術や精製技術、殺菌や品質管理の技術など、様々な技術のの進展が含まれます。

今年度の「生物工学フォーラム」では、第1部は「醗酵装置・醗酵生産技術の温故知新」と題し、醗酵装置、撹拌技術や醗酵生産制御などの技術の進展と、最新の話題などを取り上げ、生物工学分野での技術的な課題がどのようにして克服されてきたのか、その歴史を鑑みつつ将来を見渡してみたいと思います。また第2部では、日本生物工学会東日本支部で活躍する若手研究者を顕彰する目的で新設しました「日本生物工学会東日本支部長賞」の選考会を兼ねた、受賞候補者の研究講演会を行います。

⇒日本生物工学会東日本支部長賞のお知らせ(応募締切:8月9日)

| 日時 | 2016年8月19日(金)13:00~ |

|---|---|

| 場所 | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部 フードサイエンス棟 中島董一郎記念ホール (文京区弥生1-1-1) |

| プログラム | 第1部 「醗酵装置・醗酵生産技術の温故知新」

第2部 「日本生物工学会東日本支部長賞候補者講演会」

|

| 参加費 | 【フォーラム】

|

| 事前登録締切 | 2016年8月12日(金)17:00 ※当日受付も行いますが、なるべく事前登録をお願い致します。 |

| 申込方法 | こちらのフォームに必要事項(氏名、所属、会員種別、E-mail、TELおよび懇親会参加の有無)を明記してお申込みください。 |

| 申込・ 問合せ先 | 日本生物工学会 東日本支部 支部長: 石井 正治(東大) E-mail: amishii@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp 担当幹事: 鈴木 市郎(横国大) E-mail: suz-1@ynu.ac.jp |

Published by 学会事務局 on 27 7月 2016

第68回日本生物工学会大会(2016)のプログラムPDFを公開しました。

事前参加登録の締切は8月5日(金)17時です。大会への参加を希望されている方はお早めにお申し込みください。参加費の入金確認後、参加章・要旨集・領収書をセットでお送りします(8月25日以降順次発送予定)。

当日参加を希望される方は、富山国際会議場 1階総合受付の窓口にお越しください。8:00から受付を開始します。

Published by 学会事務局 on 25 7月 2016

2015年7月10日(金)にセルプロセッシング計測評価研究部会主催の第7回若手研究シンポジウムが名古屋大学東山キャンパスで開催されました。全国から集まった大学院博士課程の学生6名により非常に多岐にわたる研究が発表されました。いずれも大変興味深い発表内容で、発表後も活発に質疑討論が行われました。

複数の審査員による厳正な審査の結果、下記の河合駿さんがYoung Researcher’s Award(研究奨励賞)に選ばれました。おめでとうございます。

平成27年度(2015年度)Young Researcher’s Award(研究奨励賞)受賞者

河合 駿さん (名古屋大学 創薬科学研究科)

演題名:ペプチドトランスポータPtr2pにおける基質選択性予測解析」

本シンポジウムに参加された方々の今後のさらなるご発展を心よりお祈り申しあげるとともに、審査にご協力いただいた先生方には大変感謝申し上げます。

Published by 学会事務局 on 25 7月 2016

セルプロセッシング計測評価研究部会主催の第8回若手研究シンポジウムが2016年7月15日(15時から18時)に東京大学本郷キャンパスにて開催されました。今年は、大学院博士課程、ポスドク合わせて計6名の方に発表していただきました。発表時間を昨年より延長し発表14分、質疑8分という時間配分の中、日頃の研究を凝縮した熱心なご発表と活発な質疑討論がなされました。

.jpg)

非常にレベルの高いご発表で接戦ではありましたが、厳正な審査の結果、下記の1名がYoung Researcher’s Award(研究奨励賞)に選ばれました。

平成28年度(2016年度)Young Researcher’s Award(研究奨励賞)受賞者

矢嶋 祐也さん (千葉大学大学院工学研究科)

発表演題:コラーゲンマイクロ粒子を足場として利用するシート状3次元組織の作製

本シンポジウムに参加された方々の今後のさらなるご発展をお祈りしております。また、雨天の中お越しいただき、審査にご協力いただいました先生方に感謝申し上げます。

Published by 学会事務局 on 25 7月 2016

生物工学会誌 第94巻 第7号

高見澤 一裕

科学技術基本法が成立してから20年が経過し、科学技術基本計画も5期目に入った。これと連動してか、教育基本法と学校教育法が数回改正された。大学は、人材養成に加えて、社会との関わりをより強くすることを要求されるようになった。さて、この間、大学と社会との関わりはどのように変化したのか、産官学連携データ集2014–2015を中心に調べた。大学発ベンチャー数は、2246社でここ数年は漸増である。2003–2006年度では毎年200–250社が設立されたが、2010–2013年度では毎年47–69社しか作られていない。ベンチャー設立の機運はしぼんでいる。特許権実施収入は約22億円、特許出願件数は約9300件である。仮に特許権実施収入が売り上げの1%とすると、日本の大学全体で2200億円の経済効果を上げたことになる。

アメリカではスタンフォード大学やマサチューセッツ工科大学のように1大学で年間50億円を超える特許権実施収入がある大学が多くあり、国全体での大学の特許収入は2000億円を超えるといわれている。同様に計算すると経済効果は20兆円である。ところで、特許取得総件数の国別ランキングでは日本が34万3484件で、2位のアメリカ(22万8918件)に大差をつけてトップとなっている。民間企業を見習って大学にも頑張ってもらい、科学技術立国を実現したいと考える向きが多いのであろう。科学技術立国日本と叫ばれてからかなりの年数が経過している。2016年度からの第5期科学技術基本計画では、未来の産業創造という目標が入った。

私は、2003–2004年の大学発ベンチャー設立を社会的に強く要求された時期に、バイオレメディエーションを正しく普及するための組織を学内の同僚とともに、NPO法人岐阜大学環境技術研究会として立ち上げた。そして、その実施母体として株式会社コンティグ・アイに参画し、一つの事業部門を作った。関連特許を7件出願して、DNAマイクロアレイによる塩素化ハロゲン分解菌数の計測、添加栄養物の決定、地下水流動解析に基づく栄養物の注入位置の設計を主として事業展開を行った。幸い、当初は順調に業務展開でき、数名ではあるが新規雇用につなげることもできた。

しかし、10年も経過すると、社会情勢が変わり、さらに、まったく別の観点からの新たな技術開発も加わって、事業を維持することで精一杯である。第2の柱として、ソフトバイオマスからのバイオエタノール生産の業務を始めているが、なかなか社会情勢が伴わない。次に、プールやスーパー銭湯の新たな殺菌方法を開発して事業展開している。このように3本の柱を軸に社会貢献しているが、実情は、かろうじて維持できているということである。次々と新たな事業展開をしないと雇用は維持できない。教授兼社長ではなく、実務の先頭に立つことはないが、大学発ベンチャーの限界も感じている。技術には賞味期限・消費期限があり、ベンチャーにも賞味期限がありそうだ。

ところで、科学技術基本法が成立してからの人口当たり全分野の国別論文数を調べると、日本は、2014年は37位で1982年の12位からだんだん低下している。同様に全論文数も伸びず、漸減している。特許出願数の増加や特許権実施収入の増加と相反する現象である。単純に、社会実装を大学に求められるようになって論文数が減ったとは考えにくいが、気に留めておく必要のある事実である。科学技術基本計画では、大学には、極端に言えば、ノーベル賞級の研究成果を上げ、特許権実施収入でも数十億から数百億円を稼ぎ、ベンチャーのエンゼルになるようなスーパー教授を輩出することが望まれているようだ。しかし、これはあまり現実的ではなく、大学では、専門分野と研究者に応じた時間軸で基礎研究と応用研究に邁進し、その成果を主として人材育成に還元することが基本である。急がば回れ、大志を持った優れた人材の活躍によって社会が発展する。

著者紹介 岐阜大学名誉教授、放送大学岐阜学習センター客員教授、愛知文教女子短期大学非常勤講師、

NPO法人岐阜大学環境技術研究会副理事長、株式会社コンティグ・アイ取締役

Published by 学会事務局 on 25 7月 2016

SBJシンポジウムは、日本生物工学会がカバーする広い科学技術・教育分野において、産官学の連携を深め、さらにはアジアをはじめとした諸外国の情報や動向について討議することを目的として、創立100周年に向けて2014年度にスタートしました。

Published by 学会事務局 on 21 7月 2016

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 20 7月 2016

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2016年7月20日付で、第28回「遺伝子組換え農作物」![]() が掲載されました。

が掲載されました。

Published by 支部:九州 on 06 7月 2016

第23回日本生物工学会 九州支部飯塚大会を九州工業大学 情報工学部にて下記の要領で開催します。

多数のご参加をお待ち申し上げます。⇒このページの印刷用PDFダウンロード

| 日時 | 2016年12月3日(土)9:30~17:36 |

|---|---|

| 場所 | 九州工業大学 情報工学部講義棟(飯塚キャンパス:福岡県飯塚市川津680-4) ⇒会場案内図 ⇒飯塚キャンパスへのアクセス  飯塚バスターミナル、JR新飯塚駅を巡回するスクールバスを無料運行します。 ⇒チャーターバス時刻表 |

| プログラム | 【一般講演】⇒プログラムはこちら

【特別講演】特別講演会場(2201教室)13:10~14:50 学会会長挨拶…五味 勝也(東北大学大学院農学研究科・日本生物工学会会長) 「細菌の好気的代謝の多様性と微好気型オキシダーゼの最初の立体構造」 「ミトコンドリア呼吸鎖電子伝達系 —創薬ターゲットとして—」 |

| 講演申込み 締切 | 2016年10月7日(金)必着 |

| 講演要旨 締切 | 2016年11月4日(金)必着 |

| 参加費 | 一般2,000円、学生1,000円(税込、講演要旨集代を含む) |

| ミキサー | 2016年12月3日(土)18:00~19:30 九州工業大学 生協食堂(参加費無料) |

| 問合せ先 | 九州工業大学 情報工学部 生命情報工学科 日本生物工学会九州支部 飯塚大会実行委員長 坂本 順司 〒820-8502 飯塚市川津680-4 TEL. 0948-29-7823 E-mail: |

九州支部以外の会員からの申し込みも歓迎します。(受付は終了しました。)

なお、送信時の件名は「第23回支部大会/発信者名」としてください。

【学生賞】

学生会員の研究奨励のために、九州支部学生賞を設けています。

一般講演の申し込みをされる学生会員で学生賞の審査を希望される方は、申し込み時に指導教員名とともに学生賞希望(修士の部・博士の部いずれか)を明記してください。

(注)一般講演は一人一題のみで、複数の講演はできません。

また、すべての講演は液晶プロジェクターを用いて行う予定です。

PCは講演者ご自身でご持参下さい。接続はVGA端子(D-Sub 15ピン)です。

Published by 若手会 on 04 7月 2016

本年も生物工学若手研究者の集い(若手会)総会・交流会を大会2日目の夕刻に開催いたします。

皆様どうぞご参加ください。⇒開催報告はこちら

混雑緩和のため事前登録に御協力ください。

事前登録をされた方は、参加費を下記の口座に振り込んで頂けますと幸いです。

振込先:

ジャパンネット銀行・すずめ支店(002) 普通預金

口座番号: 7295996

口座名義: 生物工学若手研究者の集い

夏のセミナーの口座とは異なりますので、ご注意ください。

会費は当日若手交流会会場の受付でもお支払いいただけます。

Published by 学会事務局 on 24 6月 2016

生物工学会誌 第94巻 第6号

水光 正仁

今年の3月で定年退職を迎えることになり、最終講義を行った時、今までの研究を振り返ることになった。講義のタイトルを「基盤研究から国際共同研究そして地域創生研究へ」とした。ある若手の先生からは、私に対して「先生は世話焼き人生を送ってこられたから、そのやり方を教えてほしい」とリクエストがあった。

科研費(基盤研究)の申請、採択、活用を通じての「世話焼き」を紹介したい。思い起こすと、宮崎大学赴任当時から、常に科研費を意識し、年の初めの1月には、1年間の論文投稿の計を立てて、必ず9月までに掲載またはアクセプトにもって行くようにし、最新年度の論文をより多く見せることに努めてきた。また、申請書は、必ず身近な研究者に読んでもらうようにし、さらに研究室の学生にも読んでもらった。時々学生のシビアな指摘に肝を冷やしたことも思い出した。言われればなるほどという経験も数多くした。結果的に、ほぼ毎年何らかの科研費を獲得することができた。その科研費で購入する機器などは、私以外の人も利用できるものとすることに徹した。実は、これが研究室や周りの研究者とうまくやる「世話焼き人生」のスタートだったかもしれない。

国際共同研究に関しては、留学した際のボスであるロックフェラー大学ノーベル賞学者Lipmann教授とポスドクであったLiu博士(現、オハイオ州トレド大学薬学部教授)との出会いがきっかけとなった。実は、Lipmann教授が亡くなる前、ノーベル賞受賞金で購入されたニューヨーク近くの山荘で、「今後は水光とLiu博士は共同で「硫酸化」の研究をしてくれ」とお願いされ、その後すぐに亡くなられたので、それが、遺言となった。私達は、そのことを忠実に守り、30年間、国際共同研究を続けている。夏になると、学生を連れて、Liu博士のいるオクラホマ大学、テキサス大学そして現在のトレド大学へ行き実験を行い、また、ビールを飲みながら将来の研究計画を語ってきた。米国へ連れて行った学生は23名にもなっていた。これらの実績が、文部科学省主催の「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」へとつながり、今も活発に研究を展開している。

地域創生研究に関しては、まず、基盤研究の応用として宮崎県、企業と連携し大型研究プロジェクトを立ち上げた。2004年、JST主催の「宮崎県地域結集型共同研究」(食の機能を中心としたがん予防基盤技術創出)に採択され、5年間13億円の研究費を頂いた。今まで、購入できなかった遺伝子、タンパク質解析機器そして生理活性物質分離装置が、地方の宮崎に入り、100名もの地域の研究者の基盤技術を構築した。

南九州の風土病といわれるウイルス性の成人T細胞白血病(ATL)とC型肝炎ウイルスによる肝臓がんの発症機構解明と食による予防技術の開発を行った。特に、ただ1度の実験で、10項目の食品の機能性を推定する技術開発は、きわめて優れた成果となった。その推定実験から、ブルーベリー葉の熱水抽出物に両ウイルス原因病に対して予防効果を確認し、その活性物質も特定できた。この研究は、農学と医学そして工学分野が連携した、世の中に貢献する究極の研究であったと思っている。また、食の安心・安全を目指し、宮崎県と連携した農産物の残留農薬分析を基盤技術とした「(一般社団法人)食の安全分析センター」の設置も地域に貢献する事業となった。

これらの一連の研究は、研究技術はもとより、研究管理技術の能力が要求され、人の輪が最終的にもっとも重要であることも勉強した。さて、研究室の整理をしていると、懐かしい本・文献が山ほど出てきた。つい内容を読んでしまい、クラシックな技術も重要、そして最先端の技術はなお重要であることを感じた。多くの卒業生の知の結集は、卒業論文、修士論文そして博士論文となっている。これだけは、捨てられないでいる。

がむしゃらにやってきた36年間の大学での研究生活は、あっという間に過ぎて、まだまだやり残したことは多くあるが、次の世代に任せたい。次の世代の人たちも、研究を面白がってやって頂きたい。好奇心とは、すべてを発展させる原動力である。社会に送り出した多くの卒業生の活躍と学会などでできた多くの友人のご活躍を祈って筆を置きたい。

著者紹介 宮崎大学理事・副学長(研究・企画担当)

Published by 学会事務局 on 24 6月 2016

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 学会事務局 on 21 6月 2016

生物工学会誌第94巻6号掲載

吹谷 智

今年のKSBB春季大会は、4月20日(水)から4月22日(金)の3日間、韓国南部の都市である慶州(キョンジュ)市で、2014年の12月にオープンした国際会議場HICO(Hwabaek International Convention Center)を会場として開催された。慶州は紀元前から1000年もの間続いた新羅王国の首都であった地で、石窟庵・仏国寺などの仏教建築や王族の墓(古墳)などの史跡が市内に数多く保存されており、これらがユネスコ世界文化遺産に登録されている大変歴史のある都市である。

KSBB春季大会が開催された慶州市HICO

左から金美海先生、福﨑英一郎先生、筆者

大会では、3題のPlenary Lectureおよび9つの国際シンポジウムを含む19のシンポジウムが設置され、約100題の口頭発表が行われた。口頭発表者の4割は海外からの参加者で、非常に国際色豊かな学会との印象を受けた。その他に500題のポスター発表が行われ、約1300人が参加されたとのことであった。日本からは富山県立大学の浅野泰久先生、大阪大学の紀ノ岡正博先生が招待されており、Keynote Speakerとして講演された。本学会からはSBJ Invited Speakerとして、大阪大学の福﨑英一郎先生[功績賞]・金美海先生[奨励賞(照井賞)]、筆者[奨励賞(斎藤賞)]が講演を行った。印象に残ったのは、学生と思われる若い方が、ポスター会場での発表やシンポジウム会場での質疑を英語で活発に行っていた点である。現在進行形で進んでいる国際化の流れを考えると、本学会でもこのような英語でのやり取りを推進する取組みが必要と感じた。

KSBB会長をはじめとして、運営メンバーの先生方および事務局の方には大変親切な対応をしていただき、何の不自由もなく大会を満喫することができた。21日の夕刻に行われた懇親会では、若い先生方からKSBBの重鎮の先生方までさまざまな先生方と交流することができ、韓国流の乾杯の仕方も教わった。また二次会も開催していただき、両国での研究生活の違いなどの話題で大いに交流が深まった。22日早朝には本学会とKSBBのBoard meetingが開催され、朝食をとりながら今後の交流のあり方について意見を交換した。筆者にとっては初めての経験だったが、より良い国際交流のために、両学会の先生方が色々と知恵を絞って議論することの重要性を学ぶことができた。

最後になりましたが、お世話になりましたKSBBの先生方・スタッフの皆様、特に訪問前から大会期間中までさまざまなお気遣いを頂いた漢陽大学のJong Wook Hong先生、事務局のMs. Hyewon Khoに篤く御礼申し上げます。また、本大会に参加する機会を与えていただきました本学会の先生方、事務局の皆様に心より御礼申し上げます。

Board meetingでの記念撮影

左からProf. Choul-Gyun Lee(InhaUniv.)、金先生、筆者、福﨑先生、

Prof. Jong Wook Hong(HanyangUniv.)、Prof. Seung Pil Pack(Korea Univ.)、

Prof. Soonjo Kwon(Inha Univ.)

Published by 学会事務局 on 21 6月 2016

会員の皆様からご推薦いただきました候補者から受賞候補者選考委員会にて選考を行い、2016年5月19日の理事会にて本年度の学会賞受賞者が決定しました。 ⇒受賞者紹介![]()

授賞式は第68回日本生物工学会大会の期間中に開催されます。皆様のご参加をお待ちしております。

【日時】2016年9月28日(水)9:00~9:50

【会場】 富山国際会議場 3階 A会場(メインホール) (富山市大手町1番2号)

受賞講演:

生物工学功労賞・生物工学賞・生物工学功績賞受賞講演(9月28日)プログラム

生物工学奨励賞・生物工学アジア若手賞受賞講演(9月29日)プログラム

園元 謙二(九州大学 大学院農学研究院)

「アプローチをデザインするスマート発酵工学の基盤研究 」

本多 裕之(名古屋大学 大学院工学研究科)

「短鎖ペプチドの新機能発現に関する研究」

坂口 正明(サントリースピリッツ (株))

「産学連携活動の新規提案と推進による学会の活性化」

松井 和彦(味の素 (株))

「産学連携活動の活性化策の検討と企画・運営」

伊藤 考太郎(キッコーマン (株))

「しょうゆ醸造に寄与する麹菌由来グルタミナーゼに関する研究」

松浦 友亮(大阪大学 大学院工学研究科)

「セルフリータンパク質合成系を用いた進化分子工学技術の開発」

河原 正浩(東京大学 大学院工学系研究科)

「キメラ受容体による細胞運命制御系の構築とライブラリー選択への応用」

該当者なし

Choowong Auesukaree (Mahidol University, Thailand)

Molecular mechanisms underlying yeast adaptive responses to environmental stresses and pollutants

Uschara Thumarat (Prince of Songkla University, Thailand)

Biochemical characterization and molecular engineering of recombinant cutinases and carboxylesterase from a thermophilic actinomycete, Thermobifida alba AHK119

Published by 学会事務局 on 21 6月 2016

*はCorresponding authorを示す。 所属は論文掲載時のもの

Published by 学会事務局 on 15 6月 2016

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2016年6月15日付で、第27回「微生物が作る農薬」![]() が掲載されました。

が掲載されました。

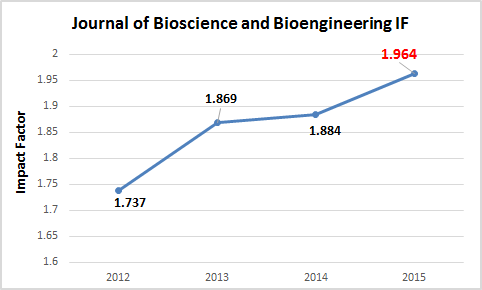

Published by 学会事務局 on 14 6月 2016

トムソン・ロイター(Thomson Reuter)より、Journal Citation Reportsの2015年版がリリースされました。Journal of Bioscience and Bioengineering (JBB) のインパクトファクター値(IF)は、1.964で過去最高となりました。英文誌編集委員会では日々迅速かつ厳正な審査を続けております。今後とも、JBBへの投稿、査読および引用などご協力をよろしくお願いいたします。

2016 Release of Journal Citation Reports with "Source: 2015 Web of Science data."

Journal Citation Reports is a registered trademark of Thomson Reuters. All rights reserved.

Published by 学会事務局 on 07 6月 2016

この度、7月15日(金)にセルプロセッシング計測評価研究部会主催のシンポジウム開催を予定しております。生物工学若手会 夏のセミナー2016(東京、7月16日(土)~17日(日))の前日に東京大学本郷キャンパスで開催されます。

本シンポジウムは、研究部会に関連する皆様のご研究において、大きな貢献をされていると思われる博士後期課程学生およびポスドク研究者の研究を奨励し、表彰の機会を設けることで、研究部会の活性化と、生物工学会を牽引する若手研究者の自覚と育成を、目指すものであります。

シンポジウム内容としては、若手の研究発表が中心となってしまいますが、本会を通じて、次世代を担う若い世代の研究者のアクティビティーを知っていただき、表彰を通じて発表する若手研究者に本研究部会や生物工学会に、愛着と帰属意識を強く持ってもらうことで、研究部会にご所属の多くの研究室の発展にも貢献できると考えております。

是非とも、参加申し込み方法をご参照の上、ご参加頂きますようお願い申し上げます。

また本シンポジウムでのご発表をいただく方々は、研究部会より「日本生物工学会セルプロセッシング計測評価研究部会Young Researcher’s Award(和名:若手研究奨励賞)」の選考対象とさせて頂きます。このため、ご研究室に該当されるような博士後期課程学生またはポスドク研究者の方がご在籍の場合には、発表応募要項をご参照の上、奮ってご応募をご検討いただけますようよろしくお願い申し上げます。

皆様の暖かいご支援を賜れますようお願い申し上げます。

オーガナイザー: 森 英樹(大阪府立大学)、伊野 浩介(東北大学)

募集要項等、詳細につきましてはこちら![]() をご参照ください。

をご参照ください。

プログラム![]() をアップしました。

をアップしました。

Published by 支部:関西 on 03 6月 2016

| 日時 | 2016年8月26日(金)13:20~19:30 |

|---|---|

| 場所 | 関西大学千里山キャンパス100周年記念会館(大阪府吹田市山手町3丁目3番35号) |

| 参加費 | 1,000円(税込)/学生 無料 |

京都大学大学院農学研究科 岸野 重信

リノール酸などの不飽和脂肪酸は、腸内細菌にとって生育阻害をもたらすことが知られている。我々は、乳酸菌がリノール酸を効率よく代謝することを見いだし、その代謝について詳細に解析を行った結果、乳酸菌によるリノール酸代謝はさまざまな中間体を含む複雑な飽和化代謝であることを明らかにした。本講演では、乳酸菌の不飽和脂肪酸飽和化代謝と代謝中間体の生理機能について紹介する。

神戸大学大学院農学研究科 大澤 朗

食品には消化管から簡単に吸収されるもの、されないもの、そして胃酸、消化酵素、胆汁あるいは腸内細菌叢に暴露されさまざまな物質へと代謝変換されてヒトの健康状態に影響を及ぼす成分が含まれている。この動態に鑑み、我々はいわゆる「ヒト腸管モデル」に食品成分を供した際の免疫応答、細菌叢および代謝物産物解析によってその食品成分の機能性・安全性をヒト介入試験に先立って評価するシステムを構築したので紹介する。

協同乳業株式会社 研究所技術開発グループ 松本 光晴

腸内細菌の低分子代謝物は腸管腔から吸収され血中に移行し全身に影響を与える。我々は、代謝物の中でも多様な生理機能を有するポリアミン(PA)に着目してきた。本演題では、腸内細菌を利用して腸内PA濃度を高める機能性食品開発を目指した一連の研究を紹介する。具体的には、PA増強物質探索のための統一食事後のヒト糞便メタボローム解析と有効成分アルギニンの発見、in vivo試験での効果、複数菌種を介したアルギニン—PA産生経路ついて紹介する。

京都大学大学院生命科学研究科 片山 高嶺

ヒトの腸内細菌叢は一生の間で少なからず変動するが、もっとも大きな変化は出生から離乳時にかけて見られる。母乳栄養児の腸管においては授乳開始後速やかにビフィズス菌が増殖するが、このフローラは離乳とともに消失する。このことはつまり、人乳中にはビフィズス菌を選択的に増殖させる因子が存在することを示唆している。本講演では、ビフィズス菌が有する母乳オリゴ糖分解経路について紹介することで、ヒトとビフィズス菌の共生・共進化について考えたい。

森永乳業株式会社 基礎研究所 清水 金忠

我々は、ヒト常在性ビフィズス菌種Human-Residential Bifidobacteria(HRB)とそれ以外の種non-Human-Residential Bifidobacteria(nHRB)の本質的な差異を見いだすことを目的に、データ駆動型の研究を行っている。本発表では乳児に棲息するHRBの特徴を中心にいかにヒトの母乳との親和性を高めてきたかについて紹介する。

株式会社メタジェン・慶應義塾大学先端生命科学研究所 福田 真嗣

「茶色い宝石」この言葉が生まれた背景には、長年の腸内フローラ研究で培われた実験技術や知見、そして近年の技術革新による分析装置のブレイクスルーがあったことに他ならない。本発表では、ヒトの健康状態に影響を与えることから、異種生物で構成される「もう一つの臓器」とも言える腸内フローラの機能について概説するとともに、「腸内デザインによる病気ゼロ社会」の社会実装に向けた我々の近年の取組みについて紹介する。

♦ 関連記事:【関西支部】第109回 醗酵学懇話会「腸内フローラ研究の新展開」

⇒関西支部Topへ

Published by 支部:関西 on 03 6月 2016

盛況のうちに終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。⇒開催報告はこちら![]()

次世代シーケンサーをはじめとする近年の解析技術の進歩は、私たちの健康に深く関わる腸内フローラ研究に急激な新展開をもたらしています。大学・企業の研究者の方に最先端の研究をご紹介いただくとともに、腸内フローラに関する研究・開発の将来を討論していただきます。多数のご参加をお待ちしています。

12:30~ 受付開始

13:20~13:25 開会の辞……高木 博史(関西支部支部長・

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科)

13:25~13:55

「嫌気性細菌に特異な不飽和脂肪酸飽和化代謝の解明と新規機能性脂肪酸創出への応用」

…………岸野 重信(京都大学大学院農学研究科)

13:55~14:25

「機能性食品成分の機能性・安全性評価の新展開」

…………大澤 朗(神戸大学大学院農学研究科)

14:25~14:55

「腸内細菌の代謝産物コントロールをターゲットとした機能性食品の開発」

…………松本 光晴(協同乳業株式会社 研究所技術開発グループ)

14:55~15:10 休憩

15:10~15:40

「母乳オリゴ糖とビフィズス菌 -共生と共進化-」

…………片山 高嶺(京都大学大学院生命科学研究科)

15:40~16:10

「ビフィズス菌種の由来と母乳に対する親和性の違い」

…………清水 金忠(森永乳業株式会社 基礎研究所)

16:10~16:40

「茶色い宝石が切り拓く病気ゼロの社会」

…………福田 真嗣(株式会社メタジェン・慶應義塾大学先端生命科学研究所)

16:40~16:50 休憩

16:50~17:20

パネルディスカッション「新技術は腸内フローラ研究に何をもたらすか」

…………片倉 啓雄(関西大学化学生命工学部)

17:20~17:25 閉会の辞……片倉 啓雄 (関西支部副支部長・関西大学化学生命工学部)

17:30~19:30 懇親会 レストラン紫紺(100周年記念会館内)

Published by 学会事務局 on 01 6月 2016

| 部会名 | 活動年度 |

|---|---|

| 非線形バイオシステム研究部会 | 2020–2024 |

| 脂質駆動学術産業創生研究部会 [前身:脂質工学研究部会(2002年–2009年) 学際的脂質創生研究部会(2010年–2018年) 脂質駆動学術産業創生研究部会(2019年–2024年)] | 2019–2024 |

| バイオインフォマティクス相談部会 | 2017–2024 |

| 次世代植物バイオ研究部会 | 2014–2024 |

| サスティナブル工学研究部会 [前身:バイオマス研究部会(2004年–2016年)] | 2017–2021 |

| バイオインターフェイス研究部会 | 2013–2021 |

| 学際的脂質創生研究部会 [前身:脂質工学研究部会(2002年–2009年)] | 2010–2018 |

| 超臨界流体バイオテクノロジー研究部会 | 2009–2017 |

| セルプロセッシング計測評価研究部会 [前身:セル&ティッシュエンジニアリング研究部会(2000年–2008年)] | 2009–2017 |

| 光合成微生物研究部会 | 1996–2017 |

| メタルバイオテクノロジー研究部会 | 2007–2016 |

| バイオマス循環利用研究部会 | 2004–2016 |

| コンビナトリアル・バイオ工学研究部会 | 2001–2016 |

| 合成生物学研究部会 | 2013–2016 |

| 微生物共生活用発酵工学研究部会 [前身:微生物の寄生・共生から探る伝統醸造の深淵研究部会(2010年)] | 2011–2015 |

| スローフード微生物工学研究部会 | 2003–2015 |

| 有機溶媒耐性微生物利用技術研究部会 | 2009–2012 |

| システムバイオテクノロジー研究部会 | 2008–2012 |

| 乳酸菌・腸内細菌工学研究部会 [前身:乳酸菌工学研究部会(1995年–2006年)] | 2007–2011 |

| IT駆動型微生物学研究部会 | 2005–2008 |

Published by 学会事務局 on 31 5月 2016

⇒A. 公益社団法人日本生物工学会宛に共催・協賛・後援名義の使用を申請する場合は、下記の条件へ同意いただく必要があります。条件に同意いただける場合は、学会事務局宛()にお問合せ下さい。

Published by 学会事務局 on 25 5月 2016

生物工学会誌 第94巻 第5号

勝亦 瞭一

周知のように、大村智先生が他2名とともに2015年度ノーベル生理医学賞を受賞されました。受賞業績は放線菌起源の抗寄生虫薬イベルメクチンの開発ということです。この研究は生物工学会のテリトリーである発酵学・応用微生物学分野に属するものであり、我が国の当該分野の研究者にとって大きな喜びであり、若手研究者には大きな励みとなりましょう。発酵学分野では、1945年にペニシリンの発見者たちが初めて受賞してから70年ぶりということですが、1952年のストレプトマイシンの発見者の受賞を合わせると、この分野から3件が受賞したことになります。

一方、この同じ期間に、微生物を研究題材として生命真理の解明に寄与した基礎科学の業績での受賞は十数件ほどではないかと思います。発酵学が有力な科学であることを再認識させられます。上記の三つの受賞研究は、探索研究、すなわち自然界の微生物を探索して所望の生理活性物質を生産する微生物を見つけ出すことによって成果を収めたものです。1980年代以降も日本で行われた探索研究によって、コレステロール合成阻害剤スタチンや免疫抑制剤タクロリムスなどの医薬が開発されており、探索研究がいかに価値あるものであるかを教えられます。大村先生は、「探索研究に駆り立たせるのはロジックではなく、こういうモノを見つけたいというロマンだ」というようなことを述べておられます。

我が国発の発酵学の金字塔として知られるグルタミン酸発酵が、1950年代後期に協和発酵(現協和発酵キリン)の研究者たちによって開発されたのをご存じの方も多いかと思います。初めてアミノ酸発酵という分野を切り開いたこの研究も、自然界を探索し、有望な生産菌(Corynebacterium glutamicum)を分離することによって生まれたものです。私は、その開発グループのリーダーであった故木下祝郎博士からグルタミン酸発酵の開発経緯を詳細にうかがっています。その当時、微生物がアミノ酸を細胞外に大量に産生するなどという知見はなく、「そんなことは微生物にとって自殺行為だから起こるはずがない」というのが一般常識とされていたのですが、「変わり者の微生物もおるかもしれない」と考えて探索を行い、非常に短期間のうちに生産菌を見いだしたということです。続いて実業化されたリジン発酵は、グルタミン酸生産菌からいろんな栄養要求性変異株を誘導し、その中からリジン生産株を探し出すことによって開発されたものです。

今日、教科書にはリジン生合成の代謝調節機構がわかりやすく図解されていますが、それは生産株を解析して後からわかったことです。ロジックより先に目標技術ができていたわけです。アミノ酸発酵もロジックではなくロマンによってもたらされたものであるといえます。

発酵産業は社会に提供する有用物質を徐々に増やしながら発展してきました。その発展は探索研究の成果に支えられてきたのではないかと思います。しかしながら、近年の発酵学の研究をみると、ゲノム情報や遺伝子技術を使った微生物細胞の機能解析や既存物質の組換え生産菌の作製などに多くの力が注がれており、そこから新しい産業シードが出てくるのは期待し難いように感じます。それを期待できる探索研究は少なくなっており、発酵産業はこの先伸びるのだろうか不安を覚えます。探索研究はリスキーとみられがちですが、一概にそうともいえないのではないでしょうか。前述のようにグルタミン酸生産菌はごく短期間に取得されています。また、上記のスタチン生産菌やタクロリムス生産菌は約6,000~10,000株の微生物を探索して得られたといいます。決してリスキーではないように思えます。

今一度、底知れぬ微生物の潜在機能を発掘する探索研究に目を向けるべきではないでしょうか。発酵学・応用微生物学と発酵産業のさらなる発展のために!

著者紹介 東北大学名誉教授

Published by 学会事務局 on 25 5月 2016

![]()

PDFファイルをご利用いただくためにはAdobe Reader(無料)が必要となります。ダウンロードはこちらから。

Published by 支部:中部 on 23 5月 2016

日時: 2016年8月5日(金)13:00~

場所: 名古屋大学農学部・生命農学研究科 第3講義室(※例年と場所が異なりますのでご注意ください。)

→キャンパスマップはこちら

参加費: 無料(交流会参加費 一般 4,000円 学生 2,000円)

プログラム:

場所: グリーンサロン東山 ミーティングルーム(名古屋大学内)

形式: 立食形式

会費(税込): 一般4,000円、学生2,000円

参加申込: 準備の都合上、講演会および交流会への参加希望の方は、できるだけ7月20日(水)までに以下のWebフォームからお申し込みください。

問合せ先:

名古屋大学大学院生命農学研究科

岩崎雄吾

E-mail: iwasaki@agr.nagoya-u.ac.jp

♦ 関連記事:【中部支部】中部支部例会での若手講演 発表演題募集

Published by 支部:中部 on 23 5月 2016

日本生物工学会中部支部では2016年度支部例会にて当日出席の中部支部幹事による投票を行い、優秀者には「日本生物工学会中部支部長賞」を授与いたします。

※時間の制約上、演題数を最大8件としています。

このため、講演希望者多数の場合は、調整することがあります。

♦ 関連記事:【中部支部】2016年度中部支部例会開催案内

Published by 学会事務局 on 18 5月 2016

日本生物工学会の和文誌編集委員会は、Fuji Sankei Business i.の企画特集に編集協力をし、第3水曜日に記事を掲載しております。2016年5月18日付で、第26回「硬い肉をやわらかくする」![]() が掲載されました。

が掲載されました。

Published by 学会事務局 on 16 5月 2016

Bacillus subtilis KBKU21 shows two functions in food waste recycling system: production of optically active l-lactic acid as a monomer chemicals for bio-plastic, and plant growth promoting activity in the anaerobically-fermented compost from food waste. The photograph shows selective staining of the bacteria in the compost, observing with FITC-derivative of order Bacillales-specific 16S rRNA oligonucleotide probe, BACILI02. With improved staining and capturing conditions (re-valance of RGB color), thick colonization of Bacillales cells around food waste residue can be clearly observed.